通往元宇宙的三场谋杀

刘广隶 Liu Guangli

1.“We AR in MOMA”的“入侵”现场

2021年10月28日,社交网络平台巨头Facebook的创始人马克·扎克伯格宣布正式将公司的名称改为“Meta”。脸,或者说面容,作为人与人之间交流的重要工具,传递和接受他者目光的对象,被一劳永逸地从当代社交逻辑的象征体系(至少对于扎克伯格而言)里“取消”了,随后呈现给观众的是广告中的虚拟替身。

这篇文字的底稿源自于四川美术学院举办的“预·见:互联网形态主义&网络艺术社会学”网络论坛上的发言。该论坛也在尝试实践一种新的虚拟身体策略,赋予交流以“实体”。论坛发生在类似于电子游戏的数字空间中,参与者的身体被设计成比游戏《我的世界》()更简洁的方块,彼此之间没有区别,只是脸部呈现的是各自的视讯画面。

阿多诺(Theodor Wiesengrund Adorno)曾说:“人与人之间的疏远不加区分地广泛存在,而想要打破这种疏远的渴望也同样不加区分地广泛存在。”他似乎在说,交流是必然的,同时交流也是不可能的。谈到交流,没有什么比身体面对身体更真切,但面对面交流中因为对方微妙的表情、转折的语气和在场的身体图示带来的真切感,正在被另一种真切感快速取代。网络延迟、系统故障和界面失灵等细节问题“真切”地提醒我们,这只是交流的坟墓。例如,“卡顿”(Glitch)是自疫情以来,在越来越多的虚拟会议中我们最容易注意到的现象,我们表达呈现的视听连续体被不顺畅的网络传输分割成离散的状态。在虚拟的社交空间中(例如这个论坛),我们也留意到,一个身体可能凭空从一个地方传输到另一个地方,就像鬼魂一样。我们的远距离在场为卡夫卡笔下的鬼魂赋予了真实的、可见的、虚拟的形体,我们的表达成了鬼魂显现的媒介。不同于邮政和电话时代,虚拟时代的鬼魂有着视觉的身体,昭示着我们自己。

利玛窦的记忆术

2.着儒服的利玛窦,左图油画为中国最早的西画家尤文辉绘制

交流的问题将我们带到一个独特的历史时刻——“西学东渐”,即传教士来华时期——其呈现出两种特殊的交流语境:不得不说(传教之需求)以及无可言说(语言之不通),也正符合阿多诺所言的状况。甚至在来华初期,传教士也不敢坦然昭告真正的意图。利玛窦(Matteo Ricci)在《中国札记》()中记载,罗明坚(Michel Ruggier)在广州面见中国官员时,他闭口不谈进入中国的真正目的,即传播福音,只是极为谦卑地请求一小块土地用于安身。汉学家史景迁(Jonathan D. Spence)曾写过《利玛窦的记忆宫殿》(),书中描述了意大利传教士利玛窦如何试图用西方的记忆术打开中国的传教大门,史景迁以利玛窦所提倡的形象记忆法为线索,串联其传教经历和心路,对十七、十八世纪中西方世界的交流做了一个波澜壮阔的整体描绘。

利玛窦及罗明坚等人率先意识到了语言和形象对于传教的重要性。1595年5月,利玛窦在江西樟树改换中国儒服(图2),这一举动被视为标志性事件(这并不是利玛窦第一次易服,起初他没意识到儒学在中国的社会地位,着僧服以期借佛传教)。而后传教士们学习中文及中国文化,逐渐演变为后来范礼安(当时的耶稣会远东教区视察员)所谓的“文化适应政策”。值得注意的是,这实际上是一种具身的策略。

这些举措无疑是成功的,帮助利玛窦接触到中国的士绅社会。此后,他利用西方先进的科学成果,如天文学、制图术等吸引文化官员的注意,其强大的记忆术亦是他让中国文人折服的重要武器。《中国札记》中提到,他深知自己这项技能对中国读书人的吸引力,常常有意当众表演,震慑他人。

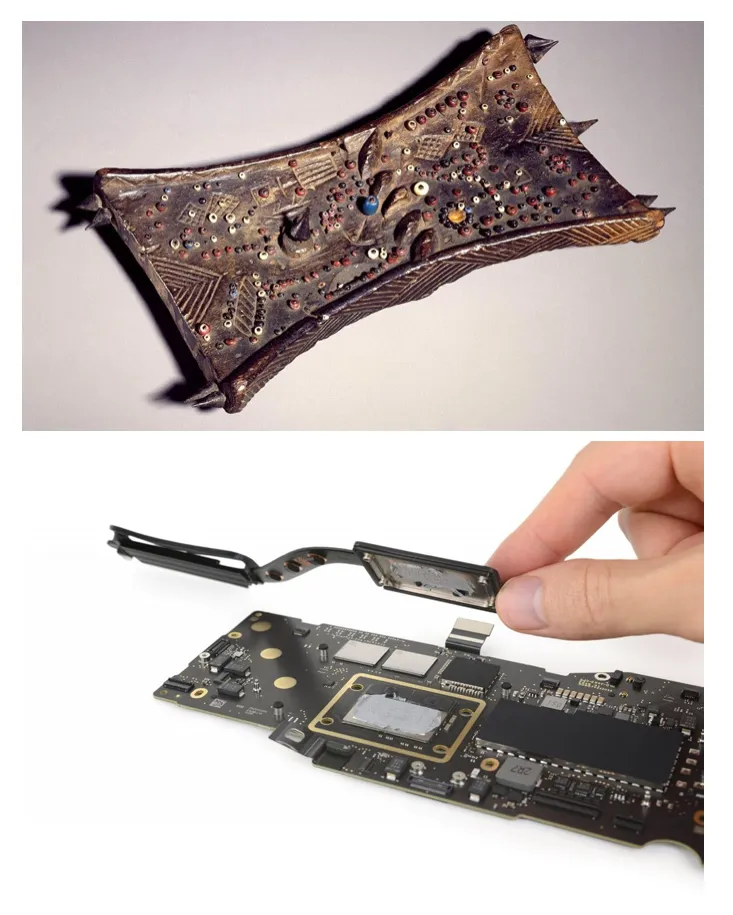

即便在今天的网络时代,记忆也时常被认领成一种被内化了的、天生的心理机能,但它更多地应该被理解为审美、技术和社会之间的一块交叉地带,自古有之。例如图3(上)的卢卡萨(Lukasa),制作于19世纪末期,现刚果民主共和国境内卢巴文化(Luba)中重要的手工艺制品。它是一块记忆板,只有顶级的氏族成员掌握其解读方法。图3(下)则是一块近年来苹果公司主打的m1芯片。从视觉构成上,二者竟有着诸多相像之处。

3.卢卡萨记忆板(上)和苹果公司的m1芯片(下)

4.2018年,法证建筑的调查在伦敦当代艺术中心展出。前景地面上是约兹加特案件网吧的平面地图,背景的墙则展示了法证建筑对更为宽泛和复杂的“NSU情结”的调查

5.丹妮·克洛德的作品《第三根拇指》(The Third Thumb Project)

西蒙尼德斯的记忆宫殿

西方记载的记忆术,不仅将记忆当作一种心理机能来训练,同时也是一种雄辩术和身体表演术。例如朱利奥·卡米洛(Giulio Camillo)著名的记忆剧场,如图6所示,剧场被分为7个半区,每个半区都有7层,庞大繁杂的知识通过各种符号和虚拟的居住者被投射并保存在这个半圆形的分层结构中,形似宫殿。这个项目曾经得到法国国王、著名的艺术资助者弗朗索瓦一世(François I)的支持。相传记忆剧场曾在威尼斯和巴黎展出,但相关资料在17世纪已经遗散。传闻演出进行时,表演者可以通过编排好的身体图示随时从建筑结构的视觉图谱中提取知识,达到“完美的演讲”,这种经验实际上是“具身”的。

“记忆宫殿”这一称谓,据说起源于西蒙尼德斯(Simonides)。这个故事反复流传,最早出现在西塞罗(Cicéron)的《论演说家》()中:

“古希腊著名诗人西蒙尼德斯在贵族斯科帕斯(Scopas)的宴会上受邀吟诗,他在赞美斯科帕斯的诗里面,也赞美了双子神卡斯托(Castor)和波鲁克斯(Pollux)。为此,斯科帕斯只愿意付一半酬金,说另一半让西蒙尼德斯跟双子神去要。这时,门外传信说有两个年轻人要找西蒙尼德斯。他离开之后,宴会大厅突然倒塌,斯科帕斯和所有客人全部压在废墟下,无一生还。死者血肉模糊难以辨认。可是,西蒙尼德斯却能准确回忆起每个死者在宴会厅的位置,辨认出全部尸体来。而那两位年轻人,正是双子神。通过救他一命,作为另一半酬金。”

在这个故事中,我们可以观察到,记忆术的首次应用对应着身体的消失,或者说身份的消失(难以辨认)。其次,记忆术的功用是“重现”,或者构建,不太明显的一点是,这种构建同时是具身的。

法证建筑的重演

再举一个当代语境下的例子,一件“当代艺术作品”,作者是一个将“还原真相”作为艺术实践的艺术团体——法证建筑(Forenisc Architecture)。他们的建筑实践与其说是艺术创作,更像社会调查,旨在利用精湛的数字模拟技术,对物理空间进行法医式检验,重塑法政调查。法政建筑创始人之一埃尔·魏兹曼(Eyal Weizman)曾说“每一个微小的证据都是一次建构。”

2006年4月6日下午5点,21岁的哈利特·约兹加特(Halit Yozgat)在德国卡塞尔一间网吧里被谋杀。2000年到2007年之间,因为对结构性种族主义和制度的盲目尊崇,类似的案件在德国境内发生过10起。事件发生后,卡塞尔和多特蒙德移民在市区抗议游行,他们的标语是“没有第10位受害者”。然而游行之后没几天,又出现了一位受害者穆罕默德·库巴西克(Mehmet Kubasik)。

卡塞尔网吧事件案发当时,一位当时的德国黑森州情报机构的雇员安德烈亚斯·特姆(Andreas Temme),正在受害人约兹加特的隔壁房间使用电脑。特姆被当作犯罪嫌疑人逮捕。在接受警方审讯期间,他否认自己是事件的目击者,坚称没有听到枪声,没有闻到异样气味(比如火药),也没有看到约兹加特的尸体。他后来在各种各样的场合,包括在法庭上,都重复着这些否认证词。

案发几周后,警方宣布特姆不再是嫌疑人。多年过去,德国法院也接受了特姆的证词。在2013年至2018年期间对谋杀组织的其他成员和支持者的审判中,法官确认,特姆坐在网吧后方座位区,有可能没有目击到案发位置的谋杀。2015年底,网上泄露了警方对这起谋杀案所调查的数百份原始文件。2016年,一个名为“Unraveling the NSU Complex”(中文意为“揭露NSU情结”)的民间社会组织委托法政建筑调查特姆证词的真伪。其中最受争议的证据之一是一段视频,记录了特姆在被捕后如何重演他2006年4月6日离开网吧的路线和方式。

77平米的网吧,持续9分半钟的事件,法政建筑在白盒子中构建了一比一的网吧模型,重演了特姆的重演,试图还原事件并追问特姆真的会闻不到、听不到、看不到谋杀的发生吗?在法政建筑的调查下,人们意识到,特姆的重演并非是对事件的再现,而是一种犯罪行为——伪证。

法证建筑对约兹加特案件进行还原的案例与西蒙尼德斯的故事有着许多相似之处,事件的起因都是“身体的消失”,进而引向身份的消亡,而这个案件中的身份指向今天少数族裔及移民群体在欧洲主流社会中真实失语的困境。其次,与记忆剧场的身体表演不同,法证建筑在“重演特姆重演现场”的视频中,特姆由他人扮演,也就是说,出现了虚构的、技术的身体。最后,在法证建筑将项目展出时,一比一还原的现场搭建是为了给观众提供更“具身”的体验(图4)。

正如斯蒂格勒(Bernard Stiegler)所言:“互联网时代是一个人工记忆(hypomnesis)的时代,相互关联的技术环境构建了这个时代。”记忆术起初更多是一种身体技能,因为身体是经验本身的媒介。《斐德罗篇》()中苏格拉底对书写媒介的抵触又转换成了今天关于记忆的新的乡愁,但这次是为了抵抗个人记忆被科技记忆系统控制,避免记忆沦为知识系统的控制对象。约兹加特案件可以引向更复杂的问题,例如德国安全部门是如何监控新纳粹地下组织的,并与其进行怎样可能的互动。

具身

在今天关于具身性的普遍认知里充满了这样的描述,人类认知的诸多特性在各个方面被生物学意义上的身体组织所塑造,而非笛卡尔式的,与身体绝缘的精神感受。笛卡尔的身心二元论认为身或物虽然具有广延的特性,但是不能思想,而心可以思想,但没有广延,二者可以相互影响,但分属不同的世界。

海德格尔(Martin Heidegger)认为,存在与世界本身是相关联的,所有事物都跟情境有关,没有事物本身。例如其著名的锤子的例子。“切近的上手(ready-tohand)事物的特性就在于:它在其上手状态中仿佛抽身而去,为的恰恰是能本真地上手。日常打交道也非首先持留于工具本身;工件、正在制做着的东西,才是原本被操劳着的东西,因而也就是上手的东西。”这种技术在直接经验中“抽身而去”,被唐·伊德(Don Ihde)认为是一种具身关系,他在《技术与生活世界》中写道,技术必须能被“技术地”看透,它必须是透明的。“不管近似纯粹透明是如何在经验上实现的,只要透明度足够高,那么将技术具身就是可能的。这就是具身的物质条件。”技术抽身而去的透明感,对应着工具不合适或损坏时的触目:“在操劳活动中,可能会碰到一些切近上手的用具,它们对自己的确定用途来说是不合用的或不合适的。工具坏了,材料不合适。无论如何,在这里用具是上手了。然而,靠什么揭示出“不合用”?不是通过观看某些属性来确定,而是靠使用交往的寻视。在对不合用性质的揭示活动中,用具触目了。触目在某种不上手状态中给出上手的用具。”

到了梅洛- 庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)的知觉现象学中,他写道:“身体是在世界上存在的媒介物,拥有一个身体,对于一个生物来说,就是介入一个确定的环境,参与某些计划和继续置身于其中。”他也有一个著名比喻,盲人的手杖:“盲人的手杖对盲人来说不再是一件物体,手杖不再是为手杖本身而被感知,手杖的尖端已经变成了一个有感觉能力的区域,延伸了触觉的广度和活动范围,成了视觉的同功能器。在探索物体时,手杖的长度不是明确地作为中项发挥作用,与其说盲人通过手杖的长度来了解物体的位置,还不如说是通过物体的位置来了解手杖的长度。物体的位置是由盲人触摸物体的幅度直接给出的,这除了包括手臂伸展的力度,手杖的活动范围也包括在动作的幅度中。”

手杖是盲人的假肢,“人类是假肢动物”这样的表达里也蕴含麦克卢汉(Marshall McLuhan)对媒介二元功能的洞见,即媒介既让身体得到延伸,同时也将身体截肢。梅洛-庞蒂的论述亦暗示了具身体验和心智互相生产的关系。随着认知科学的发展,我们并不陌生这样的应用案例,例如英国皇家艺术学院毕业生丹妮·克洛德(Dani Clode)的作品:一款3D打印手指(图5)。该手指可以通过脚趾的运动进行控制。实验者经过一段时间训练之后,能够下意识地自如使用这一手指,仿佛它一开始就存在。在严肃的医疗应用中也有类似的实验,据《新英格兰医学期刊》()报道,具有感知能力的可控义肢已成为可能。瑞典多家大学以及麻省理工学院媒体实验室的研究人员与Integrum AB公司合作,进行了长达数年的研究,他们发明了一种受大脑直觉控制、有触觉体验的仿真义肢,在3至7年的时间跨度中保持了正常功能。

6.朱利奥·卡米洛的记忆剧场

20世纪中期兴起的控制论思潮,尝试提出理解人的新范式。凯瑟琳·海勒(Nancy Katherine Hayles)在1996年总结了控制论发展的三个阶段,“在1943年到1960年这个阶段,自我平衡、脱离载体的信息,以及自我调节是控制论研究的核心,同时,人们还用简单的机制来替代复杂的生物组织。”梅西会议(Macy Conferences)早期的十年内,大部讨论都围绕着人——动物——机器之间比较的合法性展开。海勒认为,1960年到1985年这段时间里,控制论发展进入第二阶段,人们将框架机制带入视野,将观察者引入系统,开始讨论自返性(reflexivity)。对观察者的关注诱发了自创生理论的诞生,信息与意义可以以自反性闭环的方式在系统边界线内流通。第三阶段的关键词则是虚拟性。对海勒而言,“今天的虚拟性看起来已经转而进入了一种再次让画框与图画纠缠不清的社会境况”,她观察到,“今天的媒介不将虚拟现实构建成一个与真实世界截然分开的世界,相反,它倾向于跳出条条框框,将虚拟信息和虚拟功能放到真实的地方。”(实际讨论的是如今流行的VR和AR问题)。与第一阶段的信息论不同,第三阶段强调计算过程,“计算过程既孕育了现实,它本身也是现实。”目的在于重新构想信息,例如爱德华·弗雷德金(Edward Fredkin)提出“信息的含义是由解释信息的过程给出的”,试图“将潜认知和非认知过程不仅仅视为对有意识思想的贡献,潜认知和非认知过程本身就是理解行为和意义行为”。

7.澳大利亚艺术家史帝拉(Stelarc)在1980完成的作品《第三只手》(Third Hand),因为当时技术限制,本来被构想成半永久附件的机械手并不能长久佩戴,大多数时候艺术家以行为表演的方式将其呈现给公众

控制论的发展也引发部分人对未来或极端、或浪漫化的判断,例如跨人类主义者认为,未来几十年内,人类意识能够被上传到计算机上,从而实现真正的不朽。在这种思想中,去具身化(disembodyment)成为一种意识形态,它不费吹灰之力就能实现信息流通,根本不用考虑文化及物质现实。相对应的,如马克·汉森(Mark B. N.Hansen)等人始终认为,“在理解人与数字媒体的关系时,具身化的观察者应该处于理解的核心。”在谈论到图像时,马克·汉森认为图像本身已经成为一个过程,它不可化约地与身体活动紧密连接。对他而言,图像并不主动寻找并通过一种优势技术形式使自身得到体现。人的身体与帮助人们理解信息的基础设施相连,身体赋予信息以形式。只有通过具身化经验,信息才能被人理解,因此对图像的理解要扩大到全部理解过程。

显然,具身存在是艺术体验的过滤器、纽带及物质性。不仅仅对观众直接在场的“参与式艺术”来说是如此,某种意义上,艺术品永远在等待观众的身体。全球疫情大背景下迅速滋生的虚拟展览,从机械的角度将艺术品复制搬运到虚拟空间,使其丧失了光晕,更让观众彻底丧失了具身体验。正如马克·汉森的判断,数码化带来的去质料化过程只能是一个过程,除非“能带来效果的身体”能够将信息流捕捉住、固定住,并赋予它意义。因此,人的身体成为“把身体交给数码化信息”的源头。而另一种基于计算机图形学或算法生成的作品(例如大部分NFT),从一开始就让观众陷入了诠释学的困境——我们实际是在跟屏幕、界面和算法打交道——在观众与其发生真正的具身关系前(作品出现在物理空间中或观众出现在虚拟空间),它的价值是资本市场赋予的,而非“惊奇”与“关注”。

图灵测试中隐藏的身体

如果我偶尔向窗外眺望,看到街上人来人往,我不会否认,我所看到的是人……然而我实际看见的,除了帽子和外套还有什么呢?而帽子和外套之下隐藏的,难道不可能是鬼魂或弹簧驱动的假人吗?

1641年笛卡尔在《沉思录》中提出上面的疑惑,这是个后网络时代的图像消费观众并不陌生的议题:心智究竟意味着什么?更狭窄的当下,我们还会问,数字领域的主体发生了什么变化?唐娜·哈拉维(Donna Haraway)笔下跳出有机生殖框架的人机结合体已经成为流行文化中的视觉符号,似乎一个强人工智能时代近在眼前。但此处,让我们回顾一下检验计算机智能的“图灵测试”最初版本的描述:

“这个新的问题可以通过一个游戏来描述,不妨称之为‘模仿游戏’。需要三个人来玩这个游戏。一个男人(A),一个女人(B)和一个询问人(C)男女皆可。询问人呆在一个与另外两人隔离的屋子里。游戏的目标是询问人判断出外面的人哪个是男人,哪个是女人。询问人用标签X,Y代表外面的两个人,游戏结束时,他要说出‘X是A,Y是B’或者‘X是B,Y是A’。询问人C允许向A和B提出下面这样的问题:

C:X,请告诉我你头发的长度。

现在假如X实际是A,那么A必须回答。A在游戏中的目标是努力使C做出错误的判断。他的回答可以是:

我的头发乌黑发亮,最长的一缕大概九英寸长。

为了排除声音帮助询问者得出结论,问题的答案可以写出来,打出来更好。理想的安排是使得两个屋子有远程打印通讯。也可以通过中间人传递答案。而B在这个游戏中的任务是努力帮助询问者获得正确的答案。她的最优策略可能就是给出正确答案。她可以在她的答案中加入‘我是女的,别听他的。’这样的词语。但是男人A同样也能做出相似的评论。所以这并不能提供更多的帮助。

现在我们提出这样一个问题,‘如果用一个机器担当A的角色’,将会发生什么情况?同与两个人玩这个游戏相比,询问者判断错误的频率是否发生变化?”

也许与图灵自身体验到的性别困境相关,这个测试的方法是“猜性别”,也说明图灵认为“性别身份”是由语言构建的,而非身体。“但图灵测试中有所缺失的——这也是试图对人进行复制的整个人工智能领域这个文化复合体所缺失的——是对‘人对他者的渴望’的完全忽视。按照黑格尔的说法,正是这种渴望使我们人类从动物界上升到主体意识之乡。正如引人入胜的悬疑谋杀故事一样(图灵实验也正是这样的故事),在图灵的交流观中,身体(body)被隐藏了起来,因此而招致谋杀的是男人——人类(man)本身。”

约翰·杜翰姆·彼得斯(J o h n.Durham Peters)对图灵测试的评论将我们重新拉回西蒙尼德斯的记忆宫殿和法证建筑的调查中,三段描述的落脚点都与身体,身份的消失有关。图灵的实验构想中,性别身份的消失最终指向人类主体的消亡。三个故事,三场命案,自然、人类、计算机作为凶手轮番登场。破案的关键是三种技术:记忆术以身体为媒介(记忆、身体、媒介的历史),控制社会以个体记忆为媒介(法证建筑极力改变的是围绕个体的官方记忆),数字技术以现实为媒介(他者的消逝)。

元宇宙中的具身化经验

这里我们可以利用身体的特殊性——它既可以被当作分析的对象,同时也是分析的手段——借助VR及AR这两种虚拟现实技术的发展下身体策略的异同,对一种可能的未来具身化经验做个猜想。两种技术目前阶段能带给人的体验中,“临场感”,或者说,在场尤为重要。通过可穿戴设备或屏幕视觉,VR的方式是将身体抛入到一个陌生的虚拟世界中,而AR将现实中不存在的物体带到物理世界视觉表达中来。汉斯·尤纳斯(Hans Jonas)认为,只有活着的人才能对自己的生活进行自我追问,我们可以分析成为身体(being a body)和有身体(having a body)之间的现象学差异来探究人类的具身化究竟指的是什么。前者往往从第一人称出发,指身体存活(存在)的过程,后者往往从外部第三视角来理解。这恰恰像是当今VR和AR技术下的身体语境。

VR与AR提供的两种体验都与波尔特(Jay David Bolter)所说的“不可思议”(uncanny)有关系(他用此表示新媒介对旧媒介下人类感知世界方式的冲击,例如熟悉照片而第一次看到电影的观众会觉得“不可思议”),他写道:“还有另一种思考在场的方式。它不是一种非此即彼的感觉,而是一种两者兼有的感觉;也就是说,体验既是中介的(mediated),也是直接的(immediate)。我们永远不会完全忘记我们正在体验虚拟现实,但我们发现自己正处于忘记的门槛。站在那个门槛上是一种不可思议的感觉,一种在现实媒介中的存在感(a sense of presence)。”这与海德格尔的“技术抽身而去”,唐·伊德的“技术要能被技术地看透”类似。

VR与AR同样成为非常流行的艺术创作工具。2015年,克里斯·米尔克(Chris Milk)和盖博·阿罗拉(Gabo Arora)在联合国的支持下制作了一部名为《锡德拉湾上的云》()的VR短片,试图将人们带到约旦的叙利亚难民营中。米尔克将VR当作移情机器,他认为更为沉浸的体验可以让人产生更深层次的同情,这是一种VR创作者们的常见论调。也有人觉得这是“有毒的同理心”,让“白人观众感受到他们经历过真正的同理心”。另一个案例,2010年费恩霍夫(Sander Veenhof)和斯克沃列克(Mark Skwarek)举办了一场名为“We AR in MOMA”的虚拟展览,“入侵”了真实的公共空间,将一些艺术家的虚拟作品带到了享有盛誉的纽约现代艺术博物馆(MoMA)(图1)。这一举措吸引了大量观众,艺术家反叛的创造力模糊了权威机构的话语边界,甚至博物馆不得不出面澄清:这里并没有AR作品。

从技术史的角度,VR和AR算得上是孪生兄弟。如果说拉斯科岩洞是VR的前身,巴洛克时代的“视觉陷阱”(Trompel'œil)是AR的前身,我们也能很轻易地想象一个虚拟现实技术的未来神话。VR的神话,一个完美、连贯、交替的元宇宙,正如现阶段影视作品和科技巨头们向我们承诺的。AR的终极形态则是“镜子和云”,镜子意味着可以完全嵌入(embedded)现实的虚拟物,云则说明这些虚拟物作为数据存储在云端,安全可靠且可即时调用,“镜子是信息的可视化,而云是包含信息的集中数据库。”

虚拟现实的终极目标与其它新媒体技术并无不同,即完全的透明和完全的具身。我们会忘记设备的存在,即使在最终的AR体验中,我们仍经常需要和界面、文字和符号打交道,但文字作为书写媒介是可以被完全地看透的,它将完美地融合入我们对世界的观察和理解(如唐·伊德说的“诠释学透明”)。我们希望技术能辅助我们,又期望与技术融为一体,但完全的透明等于我身体“本身”的感受,既然如此,又何必借助技术呢?我们在期待和思辨完全的透明时,这个问题还会被持续地提出:我们会成为什么,以及什么会成为我们?

注释:

[1]西奥多·阿多诺:《最低限度的道德:对受损生活的反思》,上海人民出版社,2020年,第215页。

[2]“How did people ever get the idea they could communicate with one another by letter! One can think about someone far away and one can hold on to someone nearby; everything else is beyond human power. Writing letters, on the other hand,means exposing oneself to the ghosts,who are greedily waiting precisely for that. Written kisses never arrive at their destination; the ghosts drink them up along the way. It is this ample nourishment which enables them to multiply so enormously.People sense this and struggle against it; in order to eliminate as much of the ghosts’ power as possible and to attain a natural intercourse, a tranquility of soul,they have invented trains, cars, aeroplanesbut nothing helps anymore: These are evidently inventions devised at the moment of crashing. The opposing side is so much calmer and stronger; after the postal system, the ghosts invented the telegraph,the telephone, the wireless. They will not starve, but we will perish.” Franz Kafka,, Schocken, 1990. 2014年上海文艺出版社出版的中文版《给米莲娜的信:卡夫卡的爱情书简》中未收录这封信。

[3]西塞罗借安托尼乌斯的叙述托出西蒙尼德斯的故事,见西塞罗的《论演说家》,中国政法大学出版社,2003年,第487页。

[4]海德格尔:《存在与时间》,商务印书馆,2019年,第100页。

[5]唐·伊德:《技术与生活世界:从伊甸园到尘世》,北京大学出版社,2012年,第78页。

[6]同[4],第104页。

[7]梅洛-庞蒂:《知觉现象学》,商务印书馆,2001年,第116页。

[8]同上,第190页。

[9]《媒介研究批判术语集》中海勒对“控制论”一词的概述,详可参见海勒著作《我们何以成为后人类-文学、信息科学和控制论中的虚拟身体》。W.J.T.米歇尔、马克·B.N.汉森,《媒介研究批评术语集》,南京大学出版社,2019年,第120页。

[10]W.J.T.米歇尔、马克·B.N.汉森:《媒介研究批评术语集》,南京大学出版社,2019年,第121页。

[11]同上,第123页。

[12]阿兰·图灵:《计算机与智能》,《心灵》(),1950年10月刊。

[13]约翰·杜翰姆·彼得斯:《对空言说:传播的观念史》,上海译文出版社,2017年。

[14]Jay David Bolter, Maria Engberg, Blair MacIntyre,, MIT Press, 2021, P 206.

[15]Ibid., P 460.