经济发展与纵向获得感

——基于全球面板数据的分析

季程远 胡 悦

一、引言

“现代性孕育着稳定,而现代化过程却滋生着动乱”是亨廷顿《变化社会中的政治秩序》中的著名论断。不平等在世界各国现代化进程中都有扩张,它引发的利益纷争使得从传统走向现代的道路充满荆棘。从社会和大众的视角出发,不平等-相对剥夺感-挫折反抗是20世纪60-70年代的重要论说(Davies,1962; Gurr,1970),不平等将引发大众的反叛;从国家和精英的视角来看,不平等会造成大众与精英之间或精英与精英之间对再分配权力的争夺,进而引发社会不稳定或所谓民主转型(Acemoglu & Robinson,2005; Ansell & Samuels,2014; Boix,2003; Haggard & Kaufman,2012)。那么,如何管控不平等的负面影响,维持社会稳定,就成为转型期各国必须面对的问题。

关于不平等与社会不稳定的关联,有学者提出了微观层面客观不平等-相对剥夺感-社会不公平-社会不稳定的逻辑路径(Smith et al.,2012),国内的研究当中也有相应的发现(张书维等,2010),但这一路径在中国这样的快速现代化国家可能失效。新近研究指出,对相对剥夺感的全面解读有助于理解中国能够平衡不平等与社会稳定的原因(王浦劬、季程远,2018; 2019)。简单而言,相对剥夺感存在社会比较和时间比较两个维度,我们更熟悉的是对比他人产生剥夺感,但公众也会因为当下生活相比过去有显著改善而产生纵向获得感。一方面,现代化进程中,经济发展速度普遍提高,带来一定的不平等,造成社会比较的相对剥夺感提高。但另一方面,经济发展也会直接提高时间比较的获得感,这就使得上述链条中的关键——相对剥夺感的具体水平并不是既有理论预期的低水平,进而使得纵向获得感能够成为社会稳定的大众心理基础。纵向获得感对于转型国家具有特殊意义,那么如何生产这种纵向获得感?既有研究更多关注公共物品供给与获得感的关系(廖福崇,2020; 季程远,2021; 阳义南,2018),对于经济发展这种根本性因素的关注还比较缺乏。

本文着眼于此,力求考察经济发展对于纵向获得感的作用,这对于理解国家转型的成败具有重要的意义。同时,经济发展作为宏观变量,其作用可能是复杂的,本文希望厘清经济发展的组间、组内、长期和即时效应。

二、文献回顾

(一)争议中的绩效合法性实证研究

本文的解释变量为经济发展,对应的政治学话语为绩效,特别是绩效合法性(performance legitimacy)。绩效合法性被广泛认为是政权存续的关键,即政权经济发展的能力或公共物品供给的能力和绩效可以决定它的命运(Easton,1975; Zhao,2009; 亨廷顿,1988; 1989)。就中国而言,改革开放后,传统社会的天命合法性早已不再,中国也明确拒绝西式民主程序带来的合法性,而是通过全面转向经济建设力求为执政党带来新的有效的合法性来源,即谋求绩效合法性(林尚立,2009; 康晓光,2004),长期的经济增长也被广泛认为是中国社会长期稳定的原因(Nathan,2003; Pei,2012; Tang,2016),即用中国经济发展奇迹解释社会稳定奇迹。实际上,就全球而言,经济发展对于政权存续、社会稳定应当是非常关键的。

宏观逻辑清晰明了,在政治学的实证研究层面,诸多研究开始涌现。主要的策略是将经济发展作为解释变量,具体地考察不同经济发展水平或经济发展的变化对于结果变量合法性的影响。关于合法性的测量,政治信任是关注最集中、也是研究传统比较悠久的变量(Berelson,1952)。但实证研究的结果呈现出很大的异质性。

宏观经济影响符合理论预期,主要是客观经济增速提高政治信任,失业率和通胀率降低政治信任或满意度。例如,Clarke等(1993)基于1976—1986年欧洲晴雨表调查数据的发现就证实失业率和通胀率会降低政治信任,Cusack(1999)发现原西德部分经济发展的失败降低了满意度。在欧美国家,2008年经济危机使得经济发展停顿,政治信任也随之下降(Armingeon & Guthmann,2014)。基于欧洲15个国家13年的晴雨表调查数据和多层分析,研究者证明宏观经济指标(GDP增速、政府赤字、失业率、通货膨胀)的变化对个体的政治信任有显著影响(Van Erkel & Van Der Meer,2016)。

宏观经济的影响不符合理论预期,主要是客观的经济指标与政治信任或满意度不存在统计上的显著性影响。这种情况多出现在经济指标并非研究者主要关心变量的相关研究中。例如,Hakhverdian 和 Mayne(2012)的论文,其主要目的是探讨教育与政治信任的关系,多层分析中在第二层放入了人均GDP和失业率变量,结果是两者对于政治信任都无显著作用。Van der Meer 和 Hakhverdian(2017)的论文发现控制腐败的作用后,宏观经济变量与政治信任的关系消失。

一些研究者提出,客观经济指标缺乏解释能力是可以理解的,因为公众对宏观经济指标知之甚少(Conover et al.,1986; Conover et al.,1987; Holbrook & Garand,1996),往往只了解一些模糊的信息(Aidt,2000),他们可能通过微观和宏观经济状况的主观性评价做出进一步的反应,也就是认知过滤(Nannestad & Paldam,2000)。

因此,对经济状况的主观评价成为一种选择,并且在很多情况下成为能够预测政治信任、满意度的变量。例如,对国家经济发展的回溯性评价和预期性评价(Clarke & Stewart,1995; Stoneman,2008; Wang,2005; 孟天广、李锋,2017; 孟天广、杨明,2012)通常对于政治信任有着显著的预测作用。

因而,就本文的纵向获得感而言,存在两个值得关注的方面:首先,宏观经济变量是否直接作用于纵向获得感,需要更加严谨的探讨。其次,在政治学行为主义研究中,如果宏观经济变量难以得到理论预期的结果,作为公众主观评价的纵向获得感,其作为中间变量纳入讨论,就有了比较重要的意义。

(二)纵向获得感的来源

获得感是党的十八大后官方的创新性话语,最早出现在2015年2月27日的中央深化改革领导小组第十次会议的新闻稿中。获得感具有两个鲜明的特征,第一是把主观感知找回来。习近平总书记指出,“把是否促进经济社会发展、给人民群众带来实实在在的获得感,作为改革成效的评价标准”,客观指标之外,主观指标也具备重要性。第二是把时间找回来。获得感内涵着纵向的时间比较维度(Albert,1977),把相对剥夺感的纵向维度重新予以呈现。这两个特征使得获得感具备现实效用和理论扩展两方面的意义。

本文着眼的纵向获得感为什么重要?既有研究认为,纵向获得感是相对剥夺感的时间维度,仅仅关注纵向获得感的社会维度(对比他人)(Festinger,1954),使得西方学者关于不平等-相对剥夺感-社会不稳定的逻辑链条在中国缺乏解释力(王浦劬、季程远,2019)。实际上,虽然中国的高速经济发展造成了一定的发展不平衡和不充分,公众不可避免地产生了社会比较维度的相对剥夺感,但也正是因为经济发展和由此带来的福利国家建设资源,可能带来时间比较维度的纵向获得感,从而平抑社会比较的剥夺感,实现对不平等的容忍,进而实现社会的长期稳定。因而,纵向获得感是在理解不平衡、发展不充分和不平等的环境下,社会保持稳定的关键变量。

关于纵向获得感的来源,既有研究已经对此有一定的探讨,主要是公共服务和经济发展。季程远(2021)基于4项全国代表性调查和三重差分设计,利用各省分阶段实施的免征农业税改革创造的研究机会,发现公共物品供给,或者说福利国家建设的努力能够增强公众的纵向获得感。公共服务的财政投入也被发现对提升获得感具有积极作用(廖福崇,2020)。关于经济增长,一些研究发现了其中的正面作用(廖福崇,2020),另一些则否定了经济发展与获得感的关系(文宏,2020),陈云松等(2020)则发现人均GDP增速和水平都与获得感不存在统计上的关系。当然,这些研究的差异可能来自于获得感测量方式的区别。对于经济发展和纵向获得感的关系,尚有较大的研究空间。

(三)经济发展影响的多样性

纵向获得感可能来源于经济发展,这需要更多研究的检验。更棘手的问题是,经济发展的作用是复杂的,进而导致既有研究对于经济发展作用的认识莫衷一是。在理论层面上,对于经济发展与社会价值、政治认同乃至制度发展的关系,长期存在争论,如经济发展如何影响民主化进程已成为比较政治学经久不衰的热点问题(Burkhart & Lewis-Beck,1994; Di Palma,1990; Lipset,1959;Przeworski et al.,2000)。其中,关于经济发展与个体政治和文化价值关系的讨论,与本文尤为相关。如Inglehart 和 Welzel(2005)即在其标志性著作中指出,社会经济发展对社会价值观(包含物质和非物质层面)的塑造是全面而复杂的。其复杂性可从时间和空间两个维度加以认识。时间维度上,经济发展对价值观的演进是非线性的,既不一定是即时见效的,也可能是倒退的;空间上,各国、各地区间由于其发展历史和发展方式的不同,致使其社会价值和政治认知形成明显的差异性,而这种差异性并未因为经济发展而出现同质化的趋势(Inglehart,1988; 2017)。

同样,实证层面的证据也是多样而混杂的,大体有两个方向:时序上的非线性结构和空间上的差异性。关于时序上的非线性结构,一方面,研究者发现经济发展在短期内与个体价值观呈现稳健的正向关系;但另一方面,经济发展的边际效应则会随着发展而递减,即所谓的“伊斯特林悖论”(Easterlin,1974; Easterlin et al.,2012; 种聪、岳希明,2020)。关于空间上的差异性,比较研究发现,在绝对收入一致的情况下,相对富裕地区的价值观对经济发展引起的变动相对不敏感;同样,相对富裕的国家想通过经济发展来提升价值观也更为困难;反之亦然(Dell’Anno & Amendola,2015; Knight & Gunatilaka,2011; 刘军强等,2012)。

然而,即使以上对经济发展影响的研究部分揭示了经济发展对价值观的作用,他们的共同问题也几乎仅仅只针对了经济发展效应的其中一种,而忽视了效应的复杂性。从方法论角度上看,就存在缺失核心变量风险,进而导致内生性问题。而在理论解释层面,则无法系统解答何种影响对价值观的塑造是主导性的。

因此,在以上理论和既有成果的基础上,本文将对时空两个维度上的四种效应进行系统考察:在时间上,研究将包括即时效应(Immediate Effect),即年际的短期变化对当年纵向获得感的变化产生的影响;长期效应(Long-term Effect),就是过去一段时间经济发展的水平对当年纵向获得感的影响。在空间上,组内效应(Within Effect)指的是同一国家或地区,在不同年份其经济发展的时间变化对于纵向获得感的影响;组间效应(Between Effect)指的是不同国家或地区,其经济发展的平均水平对于纵向获得感的作用。

三、研究设计

(一)纵向获得感面板数据的构建

1.民意调查整合方法的变迁

政治学研究与经济学研究不同,很多研究议题的重要变量无法从公共部门公布的统计年鉴中直接获取,通常依赖大规模民意调查,去采集诸如政治信任、政治参与等变量。但是,民意调查具有项目成本高、间隔周期长、题项变动大等特点,本文就纵向获得感将要涉及的跨国调查数据而言,其中的协调成本、实施成本等更是天文数字,这些都使得在政治学研究中极度缺乏高质量的面板数据。研究者通常依赖局部地区或部分年份的调查数据进行统计分析,从而得到相关的结论。这种处理办法,难以摆脱样本选择所带来的结果偏差,研究结果呈现高度的异质性,同样的分析方法,同样的量表,可能在不同的数据中呈现非常不同的结果,这限制了相关研究的深入。

如何整合民意调查数据,形成面板数据?近年来,针对这一问题,国外政治学界出现了比较大的推进,其中的关键是贝叶斯方法在政治学界的引入和发展。Jackman(2005)在选举研究中引入了贝叶斯模型中常用的随机步长模型(random walk model),从而将各个调查机构分散的选情数据平滑为候选人支持率每天的时间序列数据。随后,研究者引入了早期研究中题项本身的参数(Beck,1989),使得不同调查机构的调查结果可以直接整合,研究者据此估计了美国在2003年阿富汗战争期间的支持度动态变化(Voeten & Brewer,2006)。此后,各种不同的参数不断被发掘,使得诸如抽样误差、调查数据整合中的问题都能被模型拟合,从而得到更加精确的结果。Caughey 和 Warshaw(2015)开发了动态组间项目反应理论(Dynamic Group IRT Model,DGIRT)方法,并估计了美国各州1972—2012年政策偏好的变化。如果将国家视为组(group),研究者就可以根据掌握的跨国调查数据,直接估计国家层面的面板数据。Claassen(2019)以估计国家-年面板数据为目的,有针对性地优化精简了模型,使得模型估计的准确性、收敛速度及估计速度都得到大幅提高。

2.纵向获得感测量的题项与跨国调查选择

纵向获得感的测量承袭了相关研究(季程远,2021; 王浦劬、季程远,2018; 2019),是个人当前状态和过去或将来不同时点状态对比的收益感。这一测量方法能够较好地平衡概念定义的准确性和既有二手数据中的一致性问题。本文主要使用两个被广泛询问的题项来测量纵向获得感,第一个是与过去一段时间相比,个人(家庭)经济情况的变化,第二个是预期未来一段时间,个人(家庭)经济情况的变化。

本文尽可能搜集了所有至少包含以上任意一个问题,且在3个以上国家至少执行两期的跨国调查数据(见表1)。归结而言,本文构建纵向获得感一共收集了来自6项大型跨国调查、1695项国别调查、2825个题项、113个国家和地区、横跨1980—2020年、229万受访者的原始纵向获得感数据。

表1 跨国调查数据概要信息

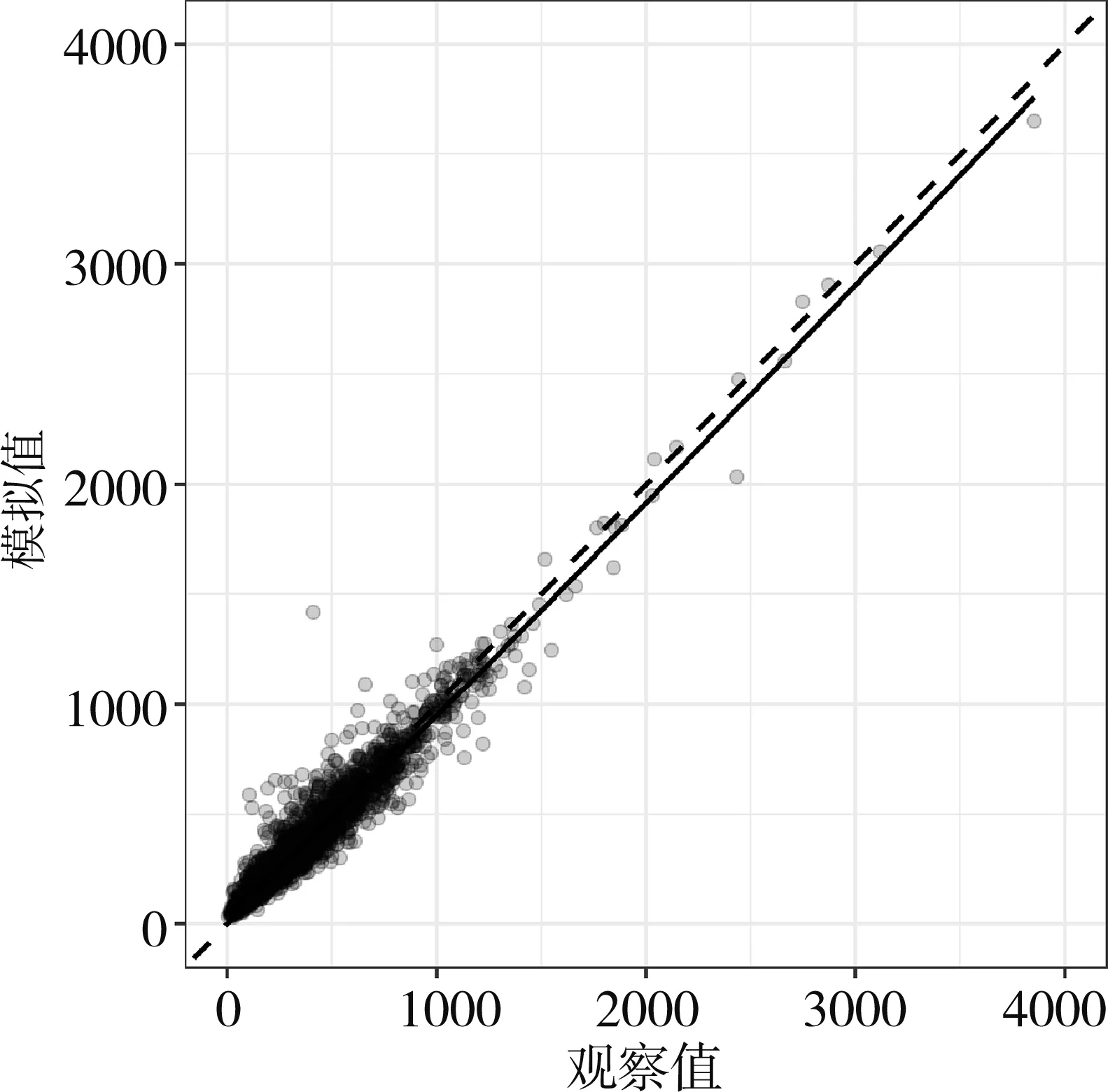

3.纵向获得感估计的结果

虽然贝叶斯模型的结果被估计出来了,但我们需要确保这些结果的可靠性。首先,比较传统方法与贝叶斯模型的准确性差距。缺失值插补的常见方法是用可以观察到的一国的纵向获得感均值来替代没有观察到的年份的纵向获得感,显然这种方法的误差是比较大的。经过计算,贝叶斯模型的估计结果相比这种均值替代方法可以减少60%的误差。其次,比较模型的估计结果与实际结果的偏差情况,称为贝叶斯后验检查(posterior predictive check),效果如图2所示。调查中,2825个题项观测值,对应2825个估计值,就有2825个散点,横轴为实际调查中每一个观察值的肯定性回答的数量,纵轴为对应的模型估计值。显然,两者如果相等,表明模型估计好,散点将落于y=x的直线上,将散点的多项式拟合曲线与y=x比较,两者越接近,表明模型拟合效果越好。从我们的结果看,散点的拟合曲线与y=x比较接近,表明贝叶斯模型估计效果较好。

图2 贝叶斯后验检查效果

需要说明的是,模型可以得到1980—2020年全部年份各国的纵向获得感,但各国在第一个调查年之前的估计值和最后一个调查年之后的估计值,本文舍弃。

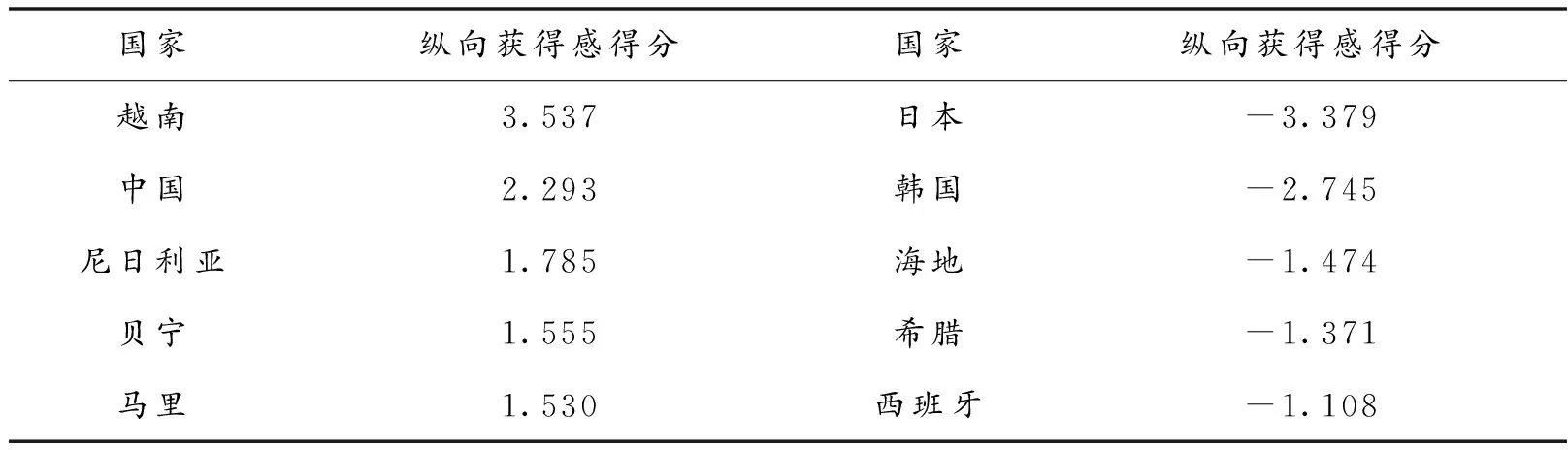

对2011年以来各国的纵向获得感均值进行排序(原因是缺失值相对更少),位于两端的国家及其得分见表2。可以看到中国、越南及非洲多国属于排名靠前的国家,而日本、韩国、希腊及西班牙等发达经济体纵向获得感表现不佳。这些现象均与经济发展增速等分布信息相符。

表2 2011年以来纵向获得感排名两端的国家纵向获得感均值

(二)经济发展的测量

本文选择了人均GDP、人均GDP增速、失业率和通货膨胀率4项指标来测量经济发展,它们全部来源于世界银行的世界发展指标(World Development Indicators,WDI)数据库。人均GDP和人均GDP增速是最常用的指标,失业率和通货膨胀率与普通公众距离更近(Dolan et al.,2009),可以从两个侧面反映经济景气的程度。其中,失业率采用国际劳工组织的估计数据,为失业人数占劳动力数量的比例;通货膨胀率根据消费价格指数计算,反映消费者购买力的变化,均被广泛使用在政治态度的分析中(Clarke & Dutt & Kornberg,1993; Van der Brug et al.,2007; Van der Meer & Hakhverdian,2017; Van Erkel & Van Der Meer,2016)。

(三)模型设定

就面板数据而言,一方面,由于固定效应模型能够控制所有组内不随时间变化的因素,成为因果推断时代最为常用的面板数据分析模型。但固定效应模型仅关注组内变化,即一国本身的变化,而不关心国与国之间的差别。另一方面,虽然与固定效应模型相对的随机效应模型较少使用,但由于对不随时间变化的系数估计需求始终存在,使得随机效应模型近年得到重新关注并有了新的发展。

本文需要识别经济发展对于纵向获得感的作用,包括在一国内部因经济发展变化而造成的纵向获得感的变化,以及不同国家之间因经济发展不同而造成的纵向获得感的差异,因而使用了组内-组间随机效应模型(Within-Between Random Effect Model,REWB)(Bell & Jones,2015)。模型设定如下:

(1)

式(1)中,TRAit为第i个国家第t年的纵向获得感(Temporal Relative Acquisition,TRA),βW为经济发展的组内估计系数,βB为经济发展的组间估计系数,X为控制变量,ε为误差项。

除此之外,本文还关心上一年经济发展对纵向获得感的影响(长期效应),以及经济发展的即时变化的影响。误差修正模型(Error Correction Model,ECM)可以同时估计经济发展的两个效应。模型设定如下:

ΔTRAit=α+φ1TRAit-1+φ2TRAit-2+β1Δxit+β2xit-1+δXt-1+

(2)

式(2)中,ΔTRAit是当年纵向获得感与上一年纵向获得感的差,即一阶差分值(First Difference),β1为经济发展即时效应,β2为经济发展的长期效应,X为控制变量,为误差项。

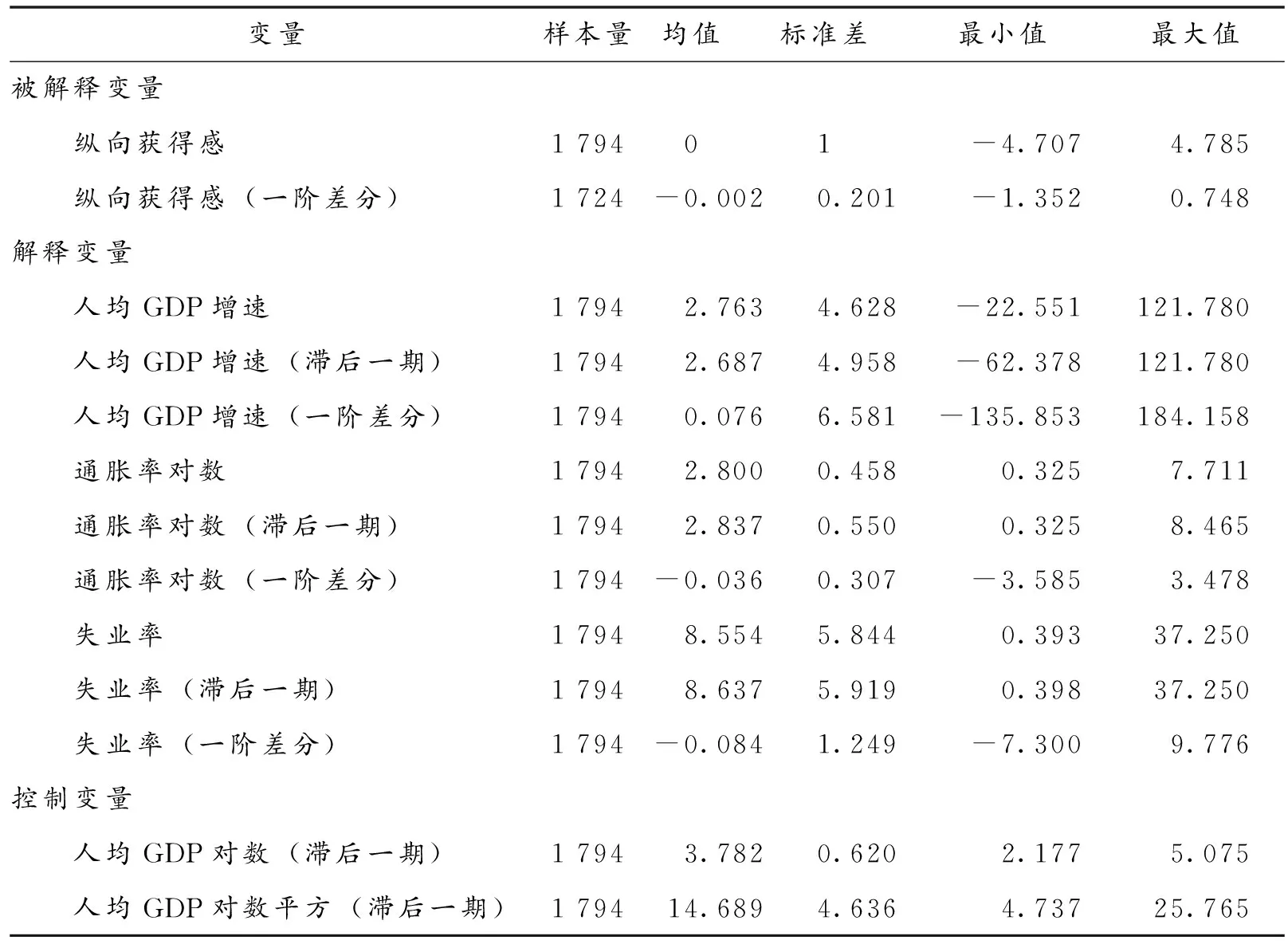

由于没有获得2020年的经济发展数据,删去2020年纵向获得感数据,同时也删除了经济发展变量存在缺失的样本。通胀率由于存在负值和较多数值较大的值,原始值在-9.616和4734.914之间,统一加上11然后取对数。人均GDP直接取对数。纵向获得感转化为均值为0、标准差为1的标准分。最后本文涉及变量的摘要统计量见表3。

表3 描述性统计摘要

四、研究结果

(一)经济发展历时变化与国家间差异的影响

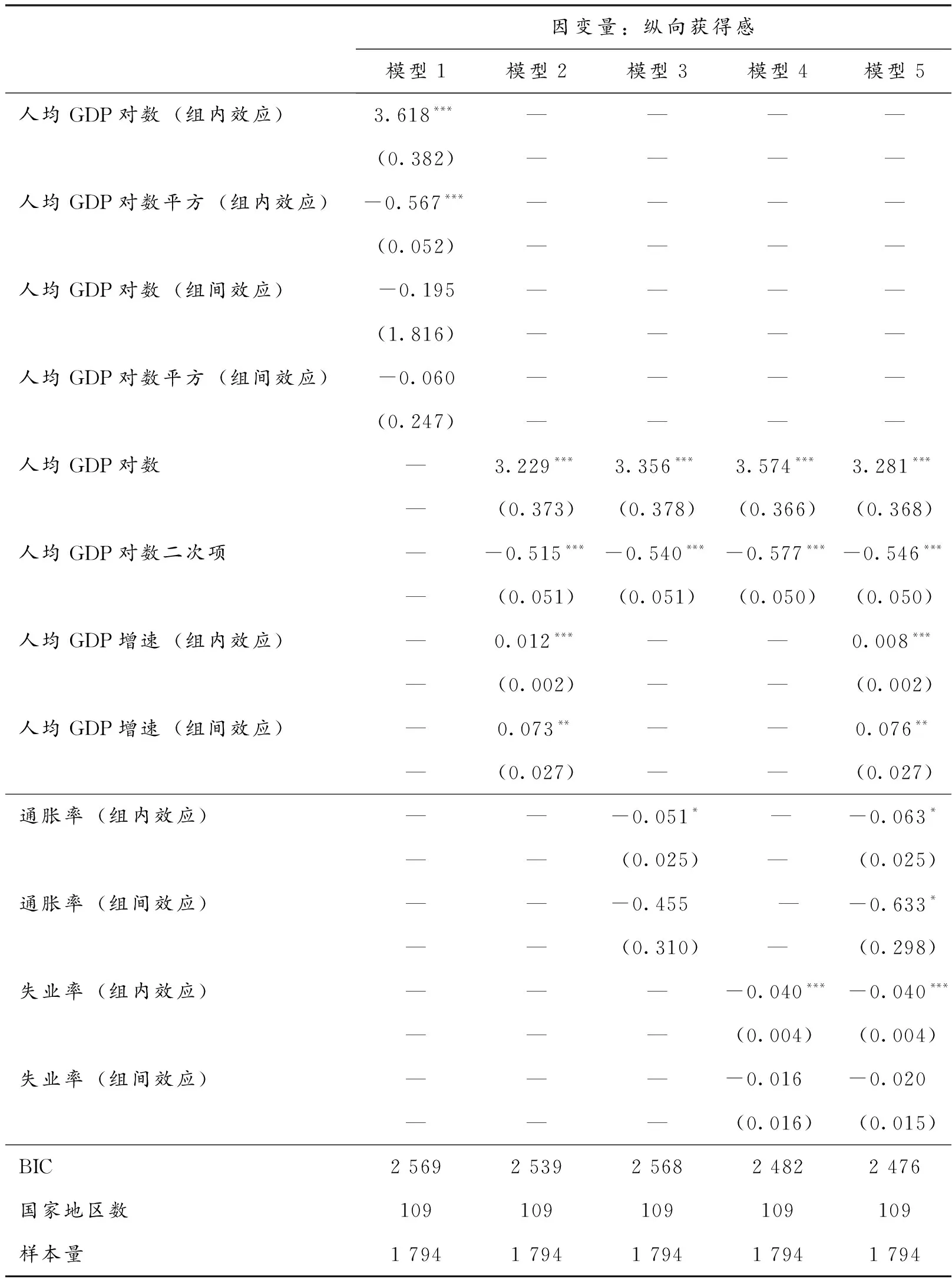

首先,一个国家经济发展的变化如何影响纵向获得感?不同国家经济发展的差别能否解释各国纵向获得感的差异?为了回答这两个问题,我们使用组内-组间随机效应模型,模型结果见表4。因变量为纵向获得感的标准分,模型1放入人均GDP水平对数,模型2-模型4分别单独放入人均GDP增速、通胀率和失业率变量,模型5同时放入3个变量。所有解释变量均滞后一期,也就是上一年的数据。

表4 组内-组间随机效应模型(REWB)估计结果

模型1考察经济发展的水平对纵向获得感的影响,人均GDP对数的一次项和二次项的组内效应均在1%的显著性水平显著,而组间效应不显著,显示经济发展的水平与纵向获得感存在倒U形关系,也就是说,随着国家经济发展水平的提高,纵向获得感将先升后降。这种关系仅存在于一国历时变化上,而不存在于不同国家之间。由于组间效应不存在,从模型2开始只放入人均GDP水平的随机效应。模型2的结果中,组内效应表明,一个国家不同年份人均GDP增速的增长对纵向获得感有正向影响,系数为0.012,在1%的显著性水平显著;组间效应表明,不同国家之间,人均GDP增速越高的国家,拥有越高的纵向获得感水平,系数为0.073,在5%的显著性水平显著。就系数大小而言,组间效应高于组内效应,表明人均GDP增速对于国家之间的差异解释力更强。同样地,模型3的结果中,组内效应仅在10%的统计显著性水平显著,表明一个国家不同年份通胀率下降,对纵向获得感有正向影响。模型4的结果中,同样组内效应显著,表明一个国家不同年份失业率下降,对纵向获得感有正向影响。模型5加入所有变量后,各个变量的显著性水平没有变化。模型5拥有最低的BIC值,显示拟合效果相比前4个模型更好。

归结而言,随着一国人均GDP水平的提高,一国的纵向获得感水平将先升后降,世界平均而言,拐点约在人均GDP1000美元(10^(3.281/2/0.546))的水平;人均GDP增速、通胀率对于纵向获得感有着显著的预测作用,不管是在解释一国的历时变化上还是在不同国家之间的差异上,通胀率的统计显著性水平稍低;失业率的变动对一国纵向获得感有显著影响,而对国家之间差异的解释能力不足,显示应当关注国家不同年份之间的变化,而不能根据失业率的绝对值进行预测。

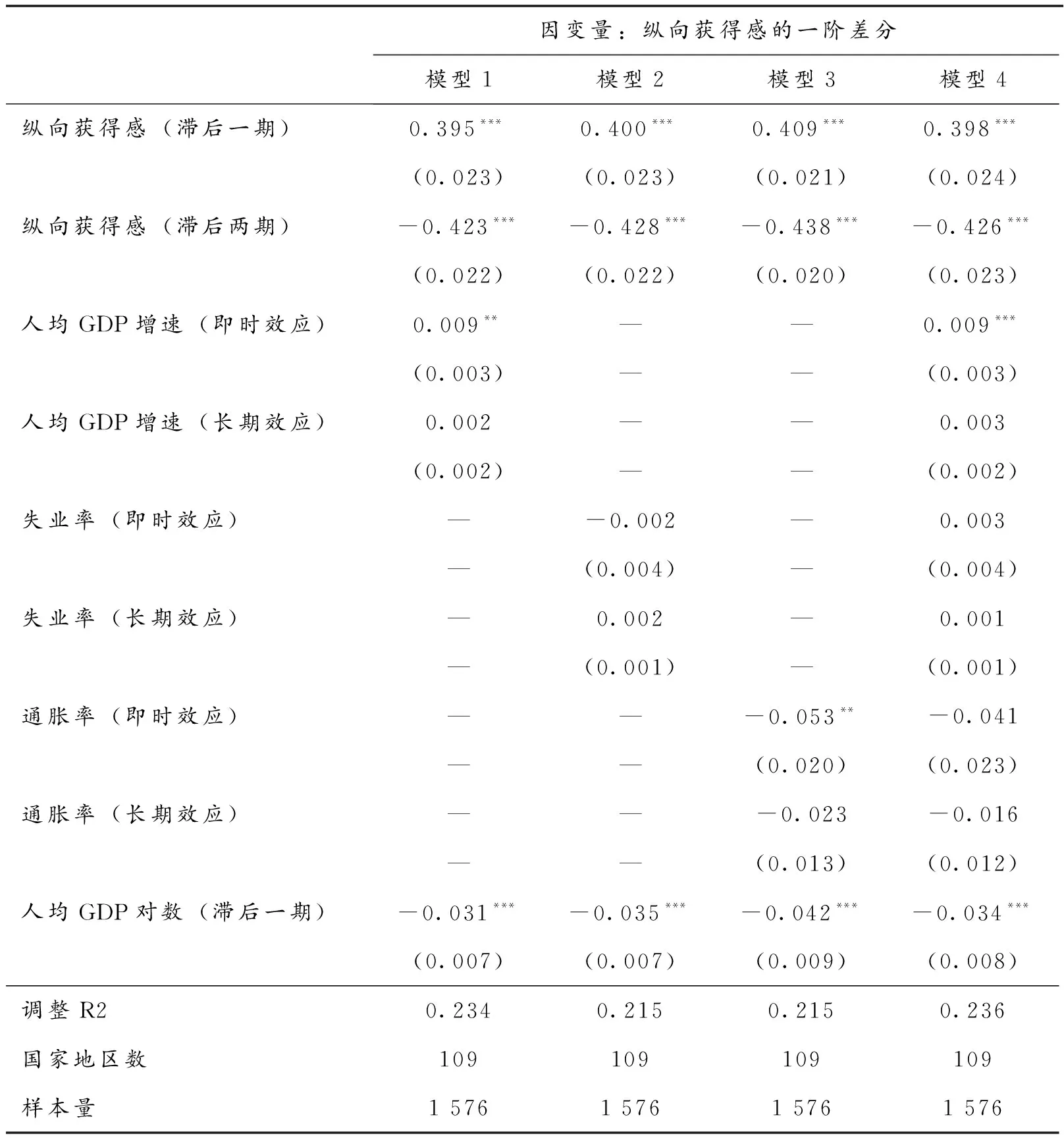

(二)经济发展的长期和即时效应

之后,一个国家经济发展对纵向获得感的影响是长期效应还是即时效应?误差修正模型结果可以回答这一问题。在此之前,数据必须首先通过单位根检验(De Boef & Keele,2008)。由于本文的数据为非平衡面板(Unbalanced Panel Data),我们退而求其次,通过限定年份,使得数据成为平衡面板,单位根检验对于本文使用的变量均都成立。

误差修正模型估计结果见表5。模型1-模型3分别单独放入人均GDP增速、通胀率和失业率变量,模型4同时放入3个变量。模型1的结果表明,人均GDP增速的差分项在1%的显著性水平显著,即人均GDP增速当年与上一年的差值对于纵向获得感的变化有显著影响,也就是即时效应。模型2的结果表明,失业率的影响可能是长期效应,但系数很小,且仅在10%的显著性水平显著。模型3的结果则表明通胀率同时具备长期效应和即时效应,分别在1%和10%的显著性水平显著。模型4为最终模型,结果显示人均GDP增速具备即时效应,失业率的长期效应下降,通胀率的作用系数和显著性水平都有下降,具备一定的即时效应。4个模型中,人均GDP对数显示与纵向获得感的一阶差分为负向作用,即人均GDP水平越高的国家,其纵向获得感越可能走下坡路,这与上一节的分析一致。

表5 误差修正模型(ECM)估计结果

归结而言,人均GDP增速的影响为即时效应,人均GDP增速当年与上一年的差值越大,带来纵向获得感的增加值也越大。这表明民众会迅速感知经济形势的变化,显示了公众对自身实际所得的主观评价能够快速回应宏观经济的变化。

五、结论与讨论

基于王浦劬和季程远(2019)的发现,纵向获得感是社会稳定的大众心理基础,论文建立了经济发展-纵向获得感-社会稳定的链条,着重回答了纵向获得感的来源问题。论文首先利用基于贝叶斯理论的动态组间项目反应理论,将全球1695项民意调查的229万受访者数据进行整合,构建了1980—2020年覆盖113个国家和地区的纵向获得感全球面板数据。然后结合各国人均GDP水平、人均GDP增速、失业率及通胀率4项指标,考察了各国经济发展与纵向获得感的关系。组内-组间随机效应模型的发现表明,人均GDP水平与一国的纵向获得感存在倒U形关系,拐点大约在人均GDP 1000美元水平,人均GDP增速越快,通胀率越低,国家的纵向获得感水平越高,且这一关系在一国内部、不同国家之间都具有解释力,一国失业率越低,纵向获得感就越低。误差修正模型的发现表明,仅有人均GDP增速当年的即时变化对于纵向获得感有显著预测作用,既有研究通常关注的长期效应则并不存在。

本文的实证发现表明,宏观经济发展特别是客观变量对于纵向获得感具有显著的积极作用,是纵向获得感持续提高的源泉。同时,宏观经济变量对于纵向获得感的即时性影响,也反映了获得感是“实实在在”的主观评价,对一个社会心态的发展、一个国家的运行状况的评价具有参考价值。绩效合法性理论与实证中的悖论,其中的关键分歧可能就来自于测量,客观的经济发展水平变量虽然易获取,但对微观个体而言,作用的过程复杂,作用的结果也具有异质性,主观变量虽然难获取,且社会意愿偏差问题易被诟病,但合法性作为一种个体到群体的承认,逾越个体的感知可能存在更大的测量误差。最后,结合既有研究(王浦劬、季程远,2019),可以建构经济发展-纵向获得感-社会稳定的逻辑链条,这实际上为中国的经济发展奇迹和社会稳定奇迹提供了理解绩效合法性的新路径。

本文的创新之处在于,第一,构建了纵向获得感的全球面板数据,描绘了全球主要国家纵向获得感的变化,为更广泛的纵向获得感研究打下了基础;第二,在全球语境下首次对经济发展与纵向获得感的关系进行了细致考察,既有研究主要在亚国家层面进行;第三,区分了经济发展的多重效应,包括组间、组内效应,组内效应又包括长期效应和即时效应,并基于新的模型给予了实证检验。本文也存在一些可以进一步拓展的方面,例如对内生性问题的处理,获得感测量方案的拓展等。

以人民为中心的发展思想,是理解中国经济快速发展和社会长期稳定的关键,这对于广大转型国家专注于发展具有强大的借鉴意义。