新冠疫情影响下居民共享出行方式选择行为研究

张小雨,邵春福*,王博彬,黄士琛

(1.北京交通大学,综合交通运输大数据应用技术交通运输行业重点实验室,北京 100044;2.拉瓦尔大学,科学与工程学院,魁北克 G1V 0A6,加拿大)

0 引言

在互联网、人工智能、大数据及云计算等技术逐步产品化的时代背景下,共享出行应运而生。截至2019年,我国共享出行交易额达2700亿元,两年内同比增长34.3%[1]。作为共享经济模式在交通出行领域的代表性产物,共享出行具有时效性强、舒适度高、“门到门”等多重优势,不仅节省了个体用户对车辆的购买和养护费用,同时,可以避免在公共服务场所和旅游景点等易发生的“停车难”问题。近年来,网约车、合乘、汽车分时租赁及共享自行车等多种共享出行方式不断出现,在激发消费活力的同时加快了供给的提质扩容,为不同出行群体提供了多样化、多层次的出行选择[2]。

自2019年底,新冠疫情成为国际关注的突发公共卫生事件,对疫情严重程度的感知和远程办公等生活模式的兴起使居民既有的出行方式选择习惯发生变动。李爽等[3]统计得出,疫情期间公共交通出行比例大幅缩减,2020年3月,北京市公共交通客运量仅为上年同期的30%。姜楠等[4]通过调查得知,我国选择私家车出行的人数占41%,较非疫情期间上升35%。LUAN 等[5]预测得出,疫情期间我国私家车分担率在6 km 以下的出行中占58.11%,在6~12 km的出行中占82.55%。作为介于集约化和个体化之间的出行方式,共享出行不仅能够弥补公共交通疫情传播风险高的不足,同时,可以缓解出行者对私家车的依赖,为无车居民提供相对安全的出行环境,在疫情防控阶段交通运力的复苏中起到了重要作用。低密接、精确服务和风险易追踪的特征使其在疫情背景下迎来新的机遇与挑战[6],亦使其出行方式选择行为呈现出新的变化。

针对常态时期的共享出行方式选择行为,TIRACHINI 等[7]估计有序Probit 模型得出,高乘坐率的网约车出行随乘客家庭收入的增加而下降,且多为休闲出行。DEAN等[8]通过构建空间面板模型得出,公共交通覆盖率较低和通勤距离较长的区域对于合乘的偏好较弱。JIN等[9]研究表明,相较于使用成本,汽车分时租赁用户更关注站点距离。袁朋伟等[10]基于Nested Logit 模型得出,增加停靠站点和减少接驳时间是共享自行车使用的主要激励措施。针对非常态时期,LUAN等[5]发现出行时长、感染风险及出行成本分别是短、中、长距离出行中最受关注的因素,且6 km 以下出行中的网约车分担率(16.47%)较12 km 以上出行中的分担率(1.65%)高14.82%。惠英等[11]研究表明,疫情期间共享自行车成为主要的通勤工具之一,承担了更多的中、长距离出行任务,时长超过30 min 的骑行占比(15.6%)较疫情前(5.5%)高10.1%。RAHIMI 等[12]构建双变量有序Probit模型并分析得出,共享出行者感知疫情风险较公共交通出行者低,且具有空间异质性。

综上可见,既有文献多研究常态时期共享服务的使用特征和意愿,且研究对象较为单一。为挖掘居民更为精细化和个性化的出行需求,厘清交通供求关系,引导城市交通结构优化,需要综合分析多种共享方式的选择行为。同时,新冠疫情使共享出行方式选择的决策行为更加复杂,有必要研究疫情前与疫情期间不同解释变量对出行方式选择的影响差异。此外,在疫情期间的研究方面,既有文献多仅考虑了居民对疫情严重程度的感知,然而,出行者在前一时期的方式选择习惯亦会对该时期产生作用,因此,有必要考虑两者的联合影响重新刻画疫情期间的出行行为。

本文以多种共享出行方式为研究对象,旨在揭示常态和非常态时期选择行为的差异和影响机理,制定与疫情防控形势相适应的政策。围绕这一问题,首先,讨论共享出行特征并设计SP问卷调查出行行为;其次,分别构建疫情前与疫情期间的出行方式选择模型开展实证研究,比较两个时期解释变量的影响差异,分析感知疫情严重程度和方式选择惯性在疫情期间的作用程度;最后,研究如何通过政策引导减少私家车依赖和恢复共享出行活力。本文丰富了突发公共卫生事件影响下的共享出行行为研究,为非常态时期城市交通结构的优化提供参考依据。

1 共享出行使用现状分析

1.1 共享出行特征

共享出行是城市综合交通运输体系的重要组成部分,通过不同业态释放居民的小汽车所有权,为不同出行群体提供个性化的出行服务。本文主要研究网约车、合乘、汽车分时租赁及共享自行车4种共享出行方式。

网约车是依托网络信息技术平台的非巡游式出租汽车预约服务[13],主要包括:快车、专车及出租车3种形式。合乘亦称为拼车或顺风车,由出行路线相似的出行者分摊成本,共享利用车辆内部闲置座位资源[14]。汽车分时租赁亦称为共享汽车,是以小时或分钟为计价单位的自助式租车服务,可以满足出行者的碎片化用车需求[9]。共享自行车作为非机动化的共享服务,在短距离出行中发挥了重要作用[15]。

1.2 共享出行行为调查问卷设计

本文于2020年11月开展了居民共享出行行为线上问卷调查,此时,疫情防控历经应急和常态化阶段,居民对疫情已有跨时间和多阶段的认知。自2010年来,多样化共享出行方式在交通供需矛盾突出的北京市迅速发展[16],因此,选择在共享出行活跃且疫情防控政策执行有力的北京范围内实施调研。

问卷由两部分组成,第1部分为个人和家庭社会经济属性调查。受访者需填写性别、年龄、受教育程度、全年收入及家庭小汽车拥有等基本情况。同时,针对每种共享出行方式,受访者均需对其安全程度进行打分。打分时用到[0,100]范围内的视觉模拟评分法,其中,0 表示“该共享出行方式极其不安全”,100表示“该共享出行方式极其安全”。受访者在100点位的滑动条上移动标尺,通过标尺位置反映其认知评价。该方法弥补了李克特量表由于天花板效应影响测量信度的不足,且对微小变化更加敏感,使受访者在评价时更不易混淆[17]。问卷调查了私家车停车费造成的经济负担,受访者需要给出[0,100]范围内的打分,其中,0表示“完全没有经济负担”,100表示“经济负担极其沉重”。此外,受访者需要对其主观感知的疫情严重程度进行[0,100]的打分,其中,0 表示“疫情极其不严重”,100表示“疫情极其严重”。

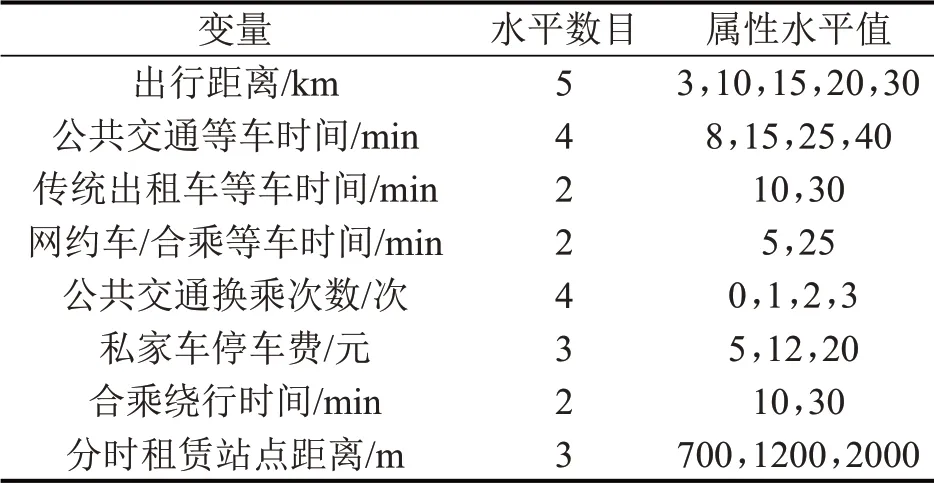

第2 部分为疫情前和疫情期间不同情景下的方式选择SP 调查。调查的出行方式除4 种共享出行方式外,还包括3种传统方式,即公共交通、私家车及传统出租车。在SP 调查中,将不同出行距离下表征各方式服务水平的特征变量按照不同水平进行组合,通过正交设计生成36 种情景。特征变量包括:出行距离、各方式等车时间(即公共交通、传统出租车、网约车/合乘方式)、公共交通换乘次数、私家车停车费、合乘绕行时间及分时租赁站点距离。各变量属性水平的确定依据如下。

(1)出行距离

疫情发生前,北京市早晚高峰公共交通、私家车、出租车及自行车的平均出行距离分别为17.9,14.4,9.4,3.0 km,且私家车日均出行距离为31.3 km[18]。因此,设置3~30 km这5个出行距离水平,以全面覆盖居民的短距离及中、长距离出行需求。

(2)公共交通等车时间

SHANG 等[19]和ZHANG 等[20]统计得到部分北京公交线路的平均发车间隔为9~21 min,且郊区公交的最长等待时间超过40 min。基于此,对公共交通等车时间设置4 个水平,分别为8,15,25,40 min。

(3)传统出租车和网约车/合乘等车时间

祝晓莹等[21]指出传统出租车和按需出行服务的平均等车时间分别为11.9 min 和5.6 min。考虑交通拥堵造成的延误,将两者的等车时间分别设置为两种情况:10 min和30 min,5 min和25 min。

(4)公共交通换乘次数

公共交通出行可分为单一公交出行、单一地铁出行及公交地铁换乘出行。根据北京市实际路网和地铁线网情况,换乘次数可分为0,1,2,3次。

(5)私家车停车费

根据北京市占道停车收费标准,五环外、三环内以及大型社会活动期间的1 h 停车费分别为5.50,13.75,20.00元,故设置私家车停车费为5,12,20元这3个属性水平。

(6)合乘绕行时间

LI 等[22]统计表明,合乘的平均延误为10 min,且超过95%的延误在30 min以内。因此,将绕行时间的属性水平设置为10 min和30 min。

(7)分时租赁站点距离

JIN等[9]将站点距离设置为500~2000 m。结合北京市分时租赁的站点覆盖情况,将站点距离设置为700,1200,2000 m这3个水平。

特性变量属性水平如表1所示。

表1 特征变量属性水平Table 1 Levels of characteristic variables

此外,对每种共享方式均参考其定价规则,给出与出行距离相对应的共享出行费用。在每个情景下,受访者均需分别回答其在疫情前和疫情期间的方式选择情况。2020年春节前夕,我国开始出现疫情大规模流行,故问卷中将“疫情发生前”定义为2020年1月24日前(即农历除夕前);自此至2020年7月20日,北京市中风险地区实现清零,故问卷中将“疫情发生期间”定义为2020年1月24日~7月20日。为缓解情景过多造成的填写压力,每位受访者被随机分配3个情景。BIANCHI等[23]指出,面板数据是对同一截面单元连续观察得到的样本数据,故本文的SP调查数据可视为面板数据。出行距离为10 km时的SP情景示例如图1所示。

图1 出行距离为10 km时的SP情景示例Fig.1 A SP scenario example at 10 km

1.3 调查样本特征及出行方式选择分析

与国内某问卷调查公司合作,通过随机抽样获取问卷12638 份。问卷公司按照严格的限制条件初步筛选调查问卷,主要包括:

(1)受访者来自不同家庭,且疫情发生前、后均在北京长期生活;

(2)受访者对网约车、合乘、分时租赁及共享自行车4种共享出行方式熟悉程度高,且均有过在北京独立使用的经历;

(3)调查样本需与北京市常住人口性别比例一致,且需覆盖18岁以上的各年龄段。

当提交问卷满足上述调查样本限制条件后,还需按照如下原则对有效问卷做进一步筛选:

(1)完备性,所有题项均需完整作答,不得空缺;

(2)合理性,所有打分题项不得赋予同一分值;

(3)一致性,设置反向陷阱问题,判断前、后填写内容是否矛盾。

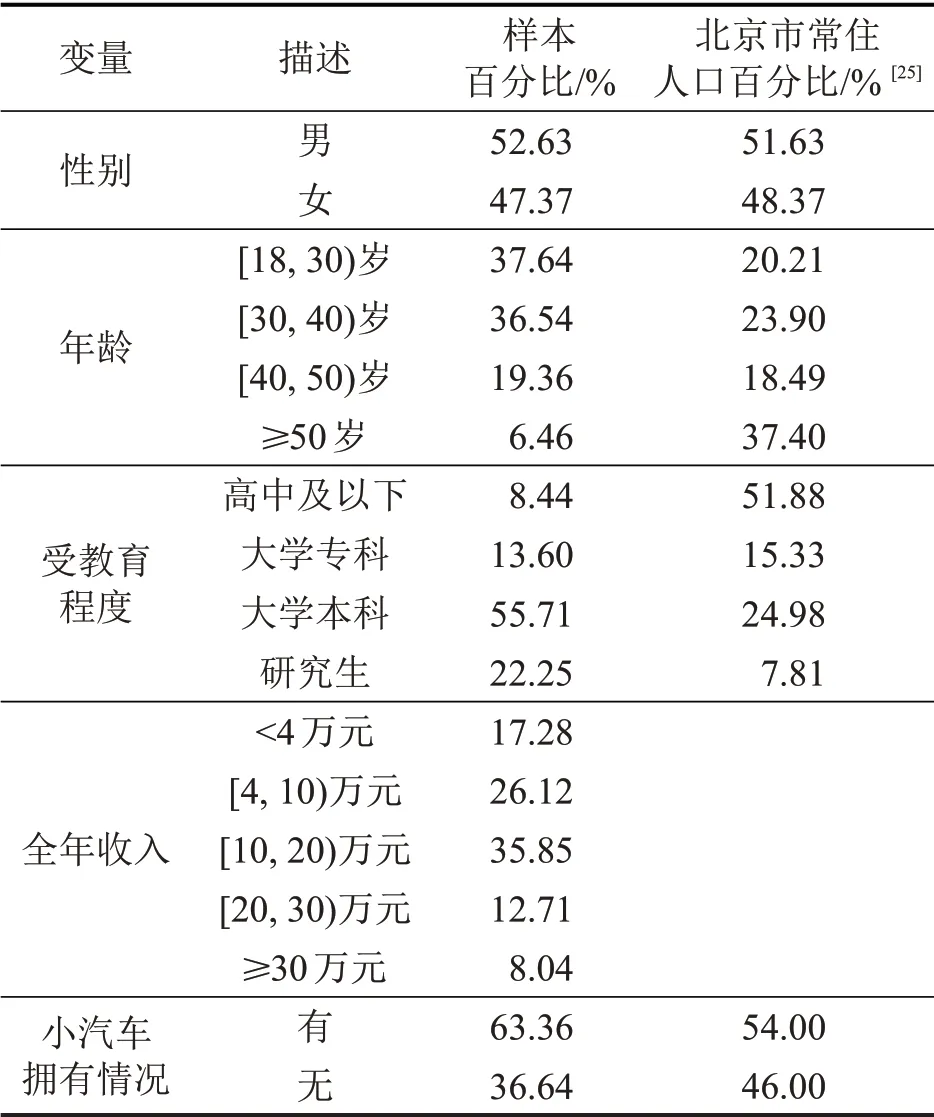

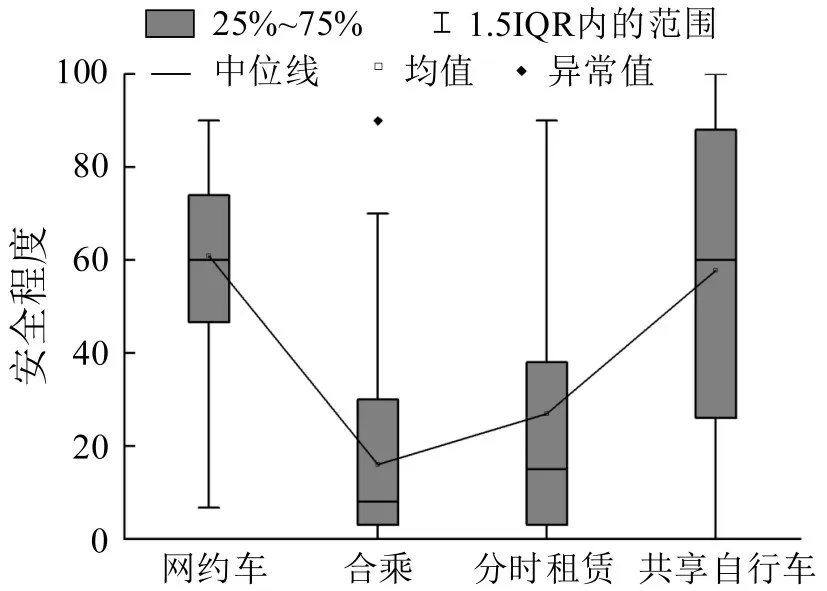

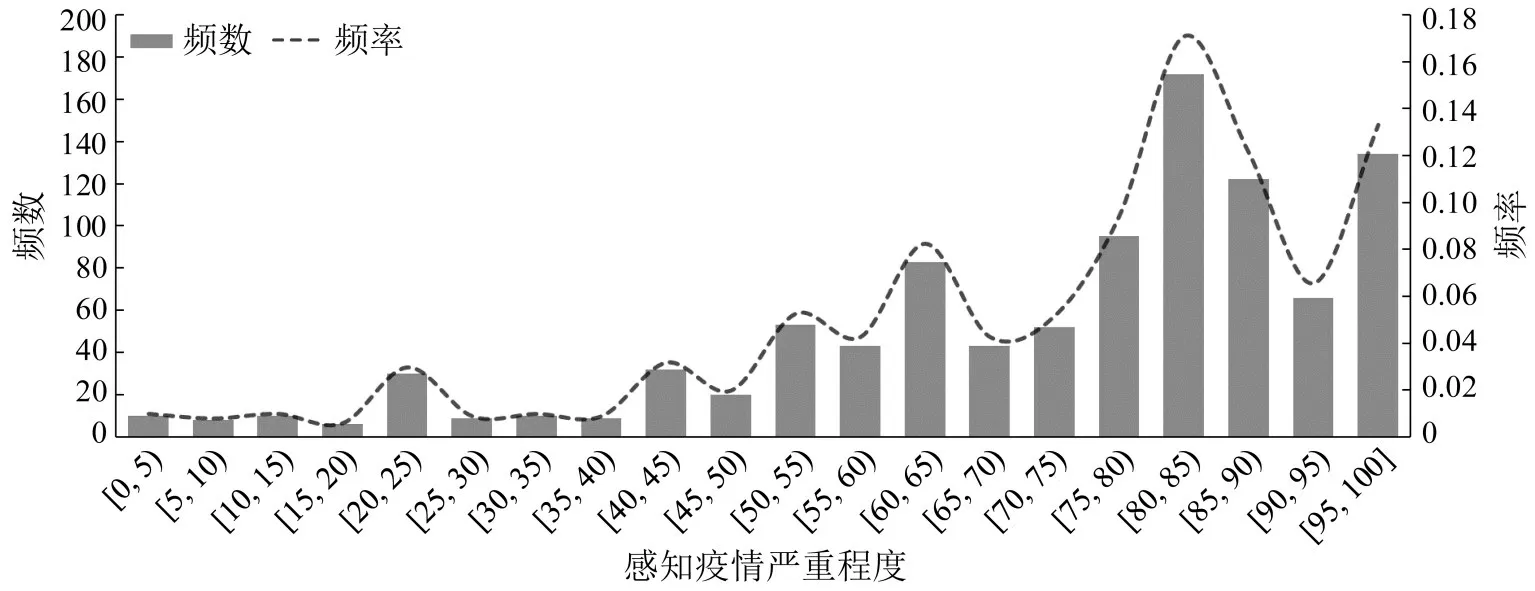

最终筛选出有效问卷1007 份,故所研究样本包含疫情前和疫情期间的出行方式选择数据各3021 条。样本的基本统计信息如表2所示,可知,样本与北京市常住人口的性别比例较为一致。样本中50 岁以上的比例低于北京市人口比例,这是由于老年人对互联网的熟悉度较弱,导致一方面对网络调查的参与度较低,另一方面对基于移动互联的共享出行方式的主动使用率较低。样本的受教育程度较高,与SHEN 等[24]研究的样本分布呈现出一致现象。超过60%的样本年收入为4~20 万元,且样本的小汽车拥有率较北京市高9.36%。针对无车人群,SP 调查中将不提供私家车方式选项。共享出行安全程度的统计结果如图2所示。感知疫情严重程度的统计结果如图3所示。

表2 样本基本统计信息Table 2 Summary statistics of respondents

图2 共享出行安全程度统计Fig.2 Statistics of shared mobility safety

图3 受访者感知疫情严重程度统计Fig.3 Statistics of respondents'perceived COVID-19 severity

图2中IQR(Interquartile Range)表示四分位距,超出1.5IQR范围的值可视为异常值。由图2可知,网约车的平均安全程度(60.99)最高,合乘最低(16.05)。尽管分时租赁的平均安全程度(27.11)不高,但仍有部分受访者认为该方式是足够安全的。共享自行车安全程度(57.84)的分布较为分散,其最大值高于网约车,但也有受访者对其安全性的评价较低。

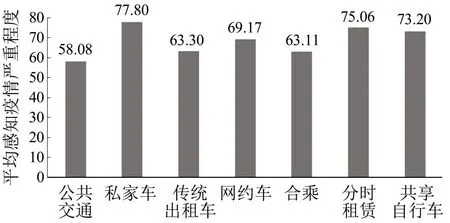

由图3可知,感知疫情严重程度在区间[80,85)具有最高频数,且接近50%的受访者认为疫情严重程度在80以上。根据FRAGKAKI等[26]和李文[27]的研究,影响个体感知疫情严重程度的因素包括:当前区域、邻近区域及其他城市或区域的疫情传播情况、个体对政府防疫措施的满意度、对媒体信息的获取和学习程度、情绪和个体特征等,因此,即使在同一城市疫情条件下,不同受访者的感知疫情严重程度仍存在差异。平均感知疫情严重程度如图4所示。

由图4可知,各方式出行者平均感知疫情严重程度的排序为:私家车>分时租赁>共享自行车>网约车>传统出租车>合乘>公共交通。感知疫情严重程度高的受访者更倾向于自驾出行;当受访者的感知疫情严重程度较低时,更容易接受合乘和公共交通。

图4 不同出行方式选择对应的平均感知疫情严重程度Fig.4 Respondents'average perceived COVID-19 severity corresponding to different travel mode choices

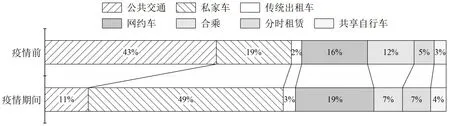

疫情前和疫情期间的方式选择情况如图5所示。

图5 疫情前和疫情期间的出行方式选择Fig.5 Travel mode choices before and during COVID-19

由图5可知,公共交通和私家车始终占据60%以上的选择比例。在疫情期间,私家车占据49%的选择比例,体现出明显的竞争优势,与文献[4]和文献[5]中的调查分析结果具有一致性。传统出租车和共享出行的选择偏好略有提升。在共享出行方式中,网约车、分时租赁及共享汽车的分担率分别增加3%,2%,1%,而合乘则降低5%。

受访者在疫情影响下的出行方式转移比例如表3所示。由表3可知,公共交通和传统出租车中,超过45%的出行者转用私家车,约15%的出行者转为网约车出行。在共享出行方式中,网约车出行者继续乘坐网约车的比例较转为私家车出行的比例高12.91%。合乘出行者中有39.60%转为私家车出行,23.65%转为网约车出行。分时租赁出行者维持原方式的比例与转为私家车出行的比例较为接近。有15.56%的出行者会从共享自行车转为私家车。各出行方式疫情期间与疫情前选择一致性的排序为:私家车>共享自行车>网约车>分时租赁>传统出租车>合乘>公共交通。

表3 疫情影响下的出行方式转移比例Table 3 Travel mode shift with impact of COVID-19 (%)

1.4 问卷信度和效度分析

对调查问卷中的打分题项开展信度和效度分析以评估问卷数据质量。信度分析中常用Cronbach'sα系数来衡量所有变量的测量项目是否具有高度一致性,且该系数越大,表明同一量表结构下各题项的相关性越强。一般而言,α在0.7~0.9 之间表示观测变量的内部一致性良好;α在0.6~0.7 之间表示内部一致性可接受[28]。经信度分析可知,调查问卷打分题项的Cronbach'sα系数为0.698,故问卷数据具有可靠性。

效度分析能够反映测量的准确程度和有效性,当KMO检验系数大于0.5,Bartlett球形检验卡方统计值的χ2统计值的显著性概率小于0.05时,问卷具有结构效度[29]。经效度分析可知,调查问卷打分题项的KMO 值为0.725,Bartlett 球形检验结果显著,故问卷数据有效。

2 疫情前和疫情期间共享出行方式选择模型

2.1 模型构建

离散选择模型可以描述决策者在备选方案集中的选择行为,且选择集需具备互斥性、完备性及有限性。本文的选择集由7种出行方式构成,除满足上述特性外,还具备被同一个体进行重复选择的特点,故选用离散选择模型中的混合Logit 模型[30]。该模型允许决策者重复选择中的偏好存在关联,能够适合面板数据的建模研究。

在混合Logit模型中,出行者n在t时期选择出行方式i的效用函数Unit为

式中:Vnit为t时期出行的固定效用;εnit为不可观测效用;Cn为选择集。

固定效用Vnit通常为线性形式,其计算方法为

式中:Xit为t时期出行方式i的解释变量向量;βni为与之对应的系数向量。系数β可以设为随机参数,这样既能体现不同出行者的偏好差异,同时,在同一出行者的重复决策中保持一致。

出行者n选择方式i的概率Pni为积分形式,被积函数为多项Logit模型选择概率Lni(β)与待估参数概率密度f(β|θ)的乘积。当方式选择含T个时期时,Lni(β)为各时期多项Logit概率的乘积,即

式中:θ为密度函数的未知参数,如正态分布的均值和方差。

针对疫情前和疫情期间的共享出行方式选择,分别构建基于面板数据的混合Logit 模型,两模型的解释变量包括:等车时间、公共交通换乘次数、私家车停车费、合乘绕行时间、分时租赁站点距离、共享出行费用及安全程度。此外,既有研究表明出行行为具有惯性[31],为描述居民对疫情前出行方式的依赖,引入状态依赖变量Xii′表征出行者的方式选择惯性。当疫情期间的方式选择i′与疫情前i保持一致时,Xii′=1,否则为0,即

基于此,增加考虑出行者对疫情严重程度的感知和方式选择惯性两个指标,进一步刻画疫情期间的共享出行方式选择行为。

2.2 模型参数估计

由于混合Logit 模型的概率函数为非闭型,故需采用模拟的方法计算方式选择概率[32]。假设随机参数的概率密度服从正态分布,通过Halton数列抽样的方法进行600 次随机抽样,估计模型参数。模型参数估计结果如表4所示。

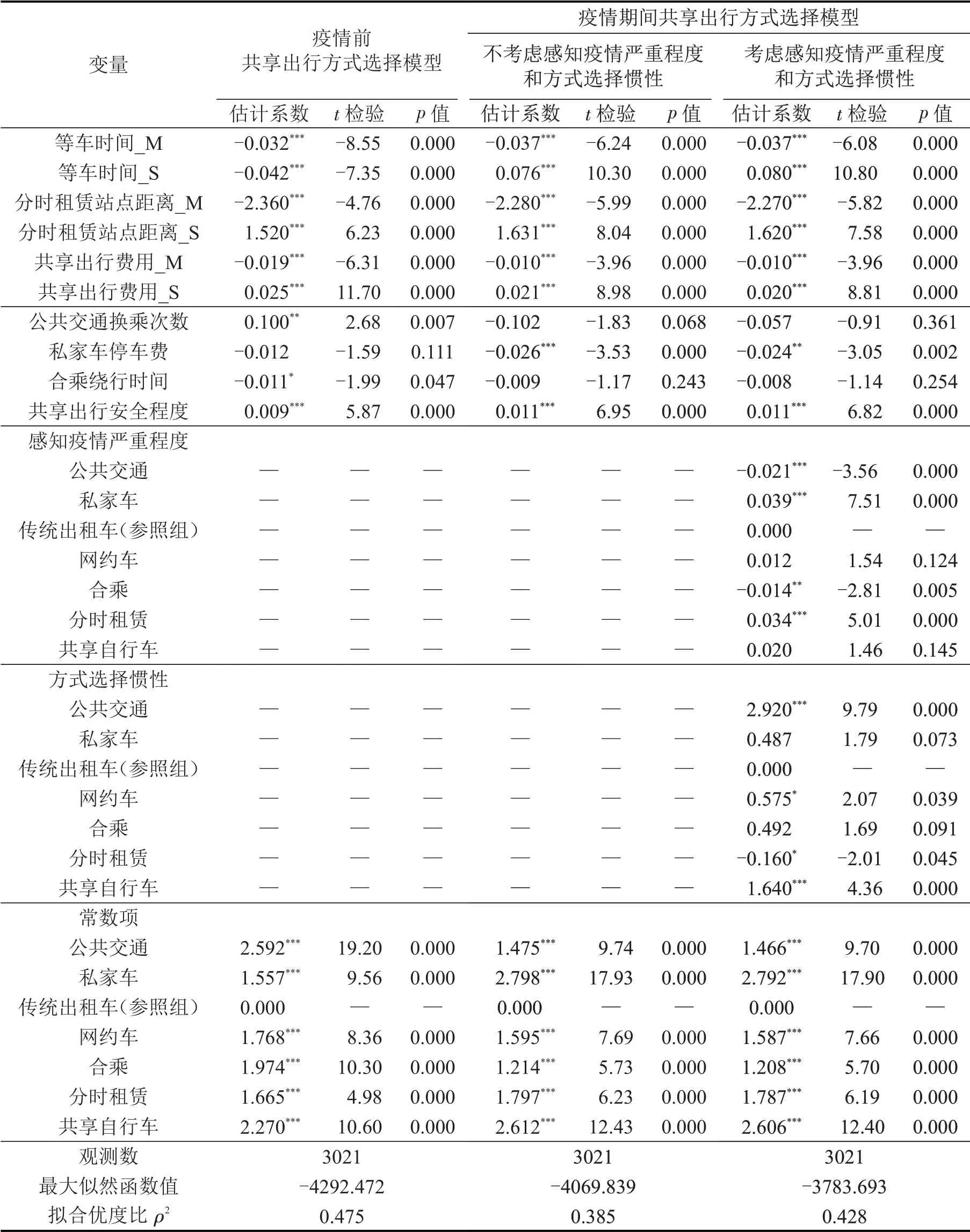

表4 模型参数估计结果Table 4 Model estimated results

由表4可知,3 个模型的拟合优度分别为0.475、0.385 及0.428,均具有较好的拟合效果和解释能力。此外,疫情期间两模型的共同参数具有较为接近的估计结果和一致的显著性,且在考虑感知疫情严重程度和方式选择惯性时,模型的拟合优度更高。因此,后文将重点讨论疫情期间增加考虑两指标的模型,并与疫情前的模型结果进行比较。

疫情前与疫情期间共享出行方式选择模型的随机参数为等车时间、分时租赁站点距离及共享出行费用变量对应的系数,其均值全都显著且与现实情况相符。标准差亦显著,说明不同个体在疫情前、后对上述3 个变量均存在感知差异,模型能更合理地解释个体的出行方式选择行为。

比较疫情前和疫情期间各解释变量对出行方式选择的影响差异可知:

(1)等车时间在疫情期间具有更强的负向影响,这是由于较长的等车时间使出行者更多地暴露在公共场所中,增加感染风险,故其在疫情防控下的出行方式选择中受到更多关注。

(2)公共交通换乘次数系数在疫情前为正且显著,原因是北京市公共交通运行效率和服务水平不断提升,即使换乘次数增加,其出行费用较低和轨道交通方便快捷的优势仍对客流有持续吸引力;然而,在疫情期间,公共交通出行不受换乘次数影响。

(3)私家车在疫情期间的使用大幅增加,故停车费较疫情前具有更为显著的负向影响。

(4)合乘绕行时间系数在疫情前为负,而在疫情期间,合乘出行不受绕行时间影响。

(5)分时租赁的低密接特性在疫情期间得到发挥,故站点距离的负向影响较疫情前被削弱。

(6)受疫情影响,居民在选择共享出行方式时对安全性的关注增强,对经济性的关注减弱。

(7)从常数项来看,当不提供任何出行信息时,居民在共享出行方式中最倾向于选择共享自行车。疫情发生前分时租赁的普及程度最低,而疫情期间合乘出行的使用偏好最低。

分析感知疫情严重程度和方式选择惯性对出行方式选择的联合影响可知:

(1)感知疫情严重程度对公共交通产生显著的负向影响,但部分出行者仍愿意延续既有的公共交通出行习惯。

(2)私家车对感知疫情严重程度的系数为正,对选择惯性的系数不显著,说明疫情期间有车居民继续使用私家车并非出于习惯,而是为了降低感染风险。

(3)网约车对选择惯性的系数显著,而合乘不显著,且后者对感知疫情严重程度的系数为负,故在现有运营模式下,合乘将受到疫情的巨大冲击。

(4)疫情对分时租赁具有正向影响,但选择惯性系数为负,说明低密接的分时租赁方式能够适应疫情期间的出行需求,但其配套设施建设尚未吸引固定客流,限制了其在疫情下的发展。

(5)共享自行车的使用更依赖于日常习惯,感知疫情严重程度对其无显著影响。

2.3 弹性分析

根据图5显示的调查结果可知,疫情使调查样本中私家车分担率增加了30%,同时降低了共享方式中的合乘出行需求。为研究疫情影响下私家车和合乘使用偏好相对于方式属性的变动程度,本文选用感知疫情严重程度、私家车停车费、合乘出行费用及合乘安全程度这4 个变量进行需求弹性分析。需求弹性反映解释变量Xk的变化对方式i选择概率Pi的影响,计算方法为

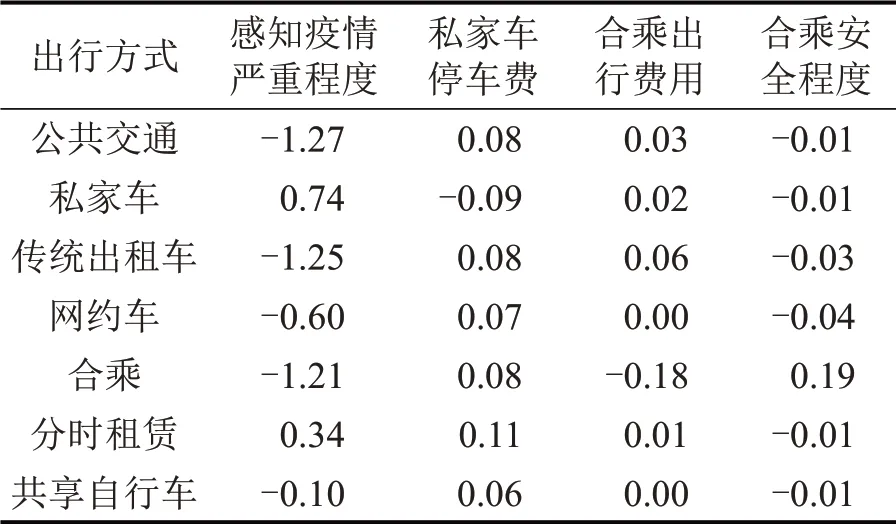

需求弹性估计结果如表5所示。

表5 需求弹性估计结果Table 5 Demand elasticity estimates

由表5可知,感知疫情严重程度对私家车和合乘的弹性系数分别为0.74 和-1.21,影响程度超过其余方式特征变量。私家车停车费每上涨1%,其选择概率将下降0.09%,而分时租赁将增加0.11%的选择概率。可以看出,在疫情背景下提高停车费时,分时租赁对私家车具有替代作用。分时租赁与私家车同属于自驾出行,相较其他共享出行方式能够减少与陌生出行者的接触,同时,能够在出行次数减少的疫情期间满足居民碎片化的出行需求。充分发挥分时租赁的优势将有助于减少出行者对私家车的依赖。合乘出行费用和安全程度增加1%时,其选择概率将分别变化0.18%和0.19%,两者较为接近。然而,从出行方式转移情况来看,提高安全性能够尽可能少地转移公共交通出行需求(0.01%),同时,将网约车和出租车客流共转移0.07%,故应提高合乘安全性,将经济性管理作为辅助措施。

3 不同政策下出行方式选择分析

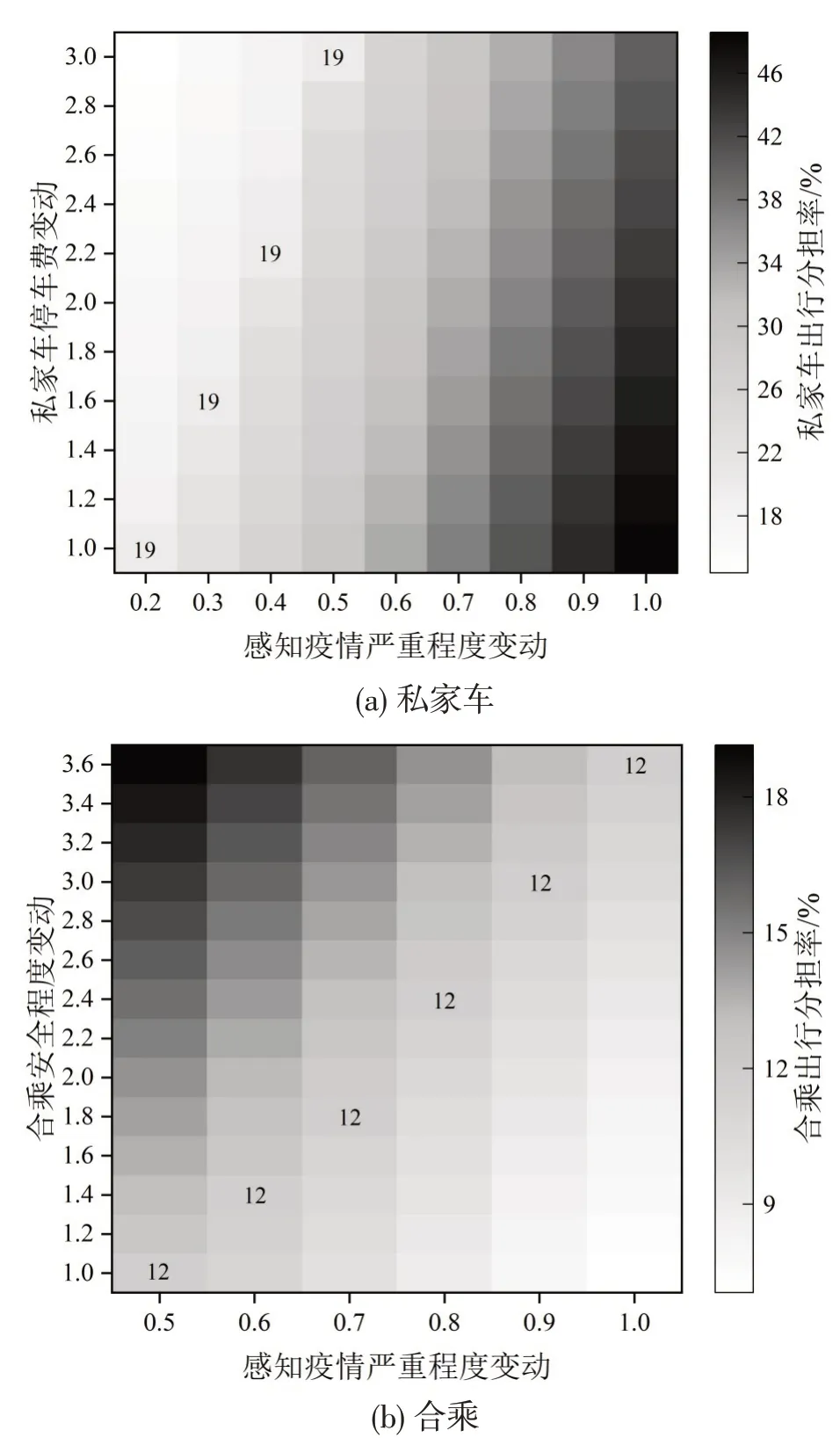

随着防控力度的加强,疫情形势将趋于缓和。然而,AWAD-NUNEZ等[33]指出,疫情可能会改变居民在疫情前的出行习惯。为避免疫情后私家车出行需求大幅上升,同时,提高合乘使用偏好,本文基于弹性分析结果,提出在疫情的不同感知严重程度下调控私家车停车费和管理合乘安全的政策方案,与之对应的私家车和合乘出行分担率的变化情况如图6所示。

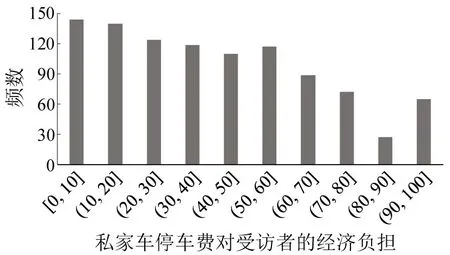

针对私家车出行,当感知疫情严重程度在50%以上时,停车费变动对选择概率的控制作用较小。尽管加强疫情防控是减少私家车使用的重要方式,但仍需配合停车费调控措施,以免疫情期间被重塑的私家车使用习惯延续至疫情后。从图6(a)可以看出,在30%,40%,50%的感知疫情严重程度下,分别给予1.6,2.2,3.0 倍的停车费调整策略可将其分担率降低至疫情发生前(19%)。丁海鹰等[34]指出,借助停车收费费率控制私家车分担率和优化城市交通结构时,需要将出行方式选择行为与私家车出行者的可接受程度共同考虑。私家车停车费对受访者的经济负担统计结果如图7所示。

图6 私家车与合乘出行分担率变化情况Fig.6 Mode split variation of private car and ride-sharing

由图7可知,52.33%的出行者对现行停车费所造成经济负担的打分低于40,故停车费调整在一定程度上具备可行性。然而,25.12%的出行者对该题项的打分超过60,因此,需增加政策弹性,将调整策略分时段和分区域循环执行,在考虑民众接受度的基础上,以更柔和的方式减少私家车依赖。

图7 私家车停车费对受访者造成的经济负担统计Fig.7 Statistics of financial burdens of parking fees on respondents

停车费弹性调整政策也可促进私家车出行错峰化,减少公共场所人群聚集,降低疫情传播风险。在政策实施时,需在疫情防控的不同阶段开展民意调查,根据民众反应对政策做出动态调整。此外,亦需从多方式交通系统的角度出发,配合公共交通防疫举措,降低居民对公共交通出行的心理压力,缓解私家车使用大幅增长的现象。

针对合乘出行,其在疫情期间的安全性不仅体现在驾驶安全,还取决于车厢内的感染风险,故感知疫情严重程度越高,出行者对安全性的要求越高。从图6(b)可以看出,当感知疫情严重程度为100%时,提高安全程度至3.6倍可将其分担率恢复至疫情前(12%)。当感知严重程度在60%,70%,80%,90%时,其安全程度则需分别达到1.4,1.8,2.4,3.0 倍。合乘与网约车出行的显著差异在于客座率的提高。根据共享出行安全程度统计结果(图2)可知,出行者对合乘出行安全程度的平均打分为16.05,则1.4~3.6 倍对应的安全程度为22.47~57.78,均低于网约车出行安全程度(60.99)。因此,在满足出行者对合乘安全程度的要求时,无须使其乘客数量降低至1 人。在安全程度提升政策具体实施时,可通过调查明确在合乘人数(2,3,4 人)和合乘时长(10,20,30,45,60 min)等不同变量交叉组合的情景下,出行者对合乘安全程度的打分评价。在此基础上,通过合乘平台制定与疫情防控形势相适应的人数和时长限制条件。同时,调查居民与熟识的拥车出行者合乘时感受到的安全程度,配合组织推行基于健康管理的同小区和同单位合乘鼓励政策,以使合乘安全程度达到预期目标。

4 结论

本文得到的主要结论如下:

(1)考虑了多元化共享出行方式,各方式平均安全程度的排序为:网约车>共享自行车>分时租赁>合乘;出行者平均感知疫情严重程度的排序为:分时租赁>共享自行车>网约车>合乘;选择偏好的排序为:网约车>合乘>分时租赁>共享自行车;疫情期间与疫情前选择一致性的排序为:共享自行车>网约车>分时租赁>合乘。

(2)针对传统出行与共享出行并存的多方式交通系统设计了SP 问卷,调查疫情前和疫情期间的出行方式选择,分别构建了基于面板数据的混合Logit 模型,比较不同解释变量对两个时段出行方式选择影响的显著差异。

(3)引入感知疫情严重程度和既有方式选择惯性,重新刻画了疫情期间的出行方式选择行为。分析两者的联合影响可知,公共交通受到疫情的负向影响,但其出行者具有较高的选择惯性;私家车在疫情期间的偏好增加30%,此现象源于对感染风险的规避,与疫情前的使用习惯无关;感知疫情严重程度对合乘出行产生负向影响,对分时租赁产生正向影响,但后者在疫情下的发展潜力受到了现有方式选择习惯的限制;共享自行车在疫情期间的使用主要是由于既有的出行习惯。

(4)分析了疫情影响下私家车和合乘选择偏好相对于方式属性的需求弹性。感知疫情严重程度对两种方式的弹性系数分别是0.74 和-1.21,是影响程度最高的变量。在疫情背景下提高私家车停车费有助于发挥分时租赁对私家车的替代作用,进而降低出行者对私家车的依赖。提高合乘的使用偏好应首先保障其出行安全,并降低车厢内的感染风险。提高经济性也能增加合乘分担率,但同时使公共交通出行需求发生0.03%的转移,故仅作为辅助措施。

(5)提出了疫情背景下私家车停车费和合乘安全程度的调控措施。考虑到疫情对私家车使用习惯的重塑,私家车分担率的控制不能仅被动地依靠疫情防控,也要及时对停车费进行调整。当感知疫情严重程度降低至30%~50%之间时,1.6~3.0 倍的调整策略可将其分担率恢复至疫情发生前,且分时段和分区域循环执行的弹性调整政策更易于使民众接受。此外,合乘安全程度在感知疫情严重程度高于60%时需要提高至1.4~3.6 倍,可通过限制合乘人数和时长,以及配合熟识出行者合乘鼓励政策,使该变量达到预期目标。