新建隧道下穿既有公路的地表沉降研究

何小龙

(中国市政工程中南设计研究总院有限公司 武汉 430010)

新建隧道下穿既有公路工程日益增多,隧道下穿公路施工必然会对既有公路产生不利影响,如造成公路不均匀沉降、沉降过大等问题,严重影响公路正常服役,缩短公路的服役周期。因此,新建隧道下穿既有公路引起的变形问题已成为当前研究的热点之一。

越来越多的学者通过理论方法、数值方法和试验方法对该热点问题开展了一系列的研究,并取得了丰硕的科研成果。卿伟宸等[1]基于有限元软件,建立地下隧道与相邻建筑物三维模型,研究了隧道施工对临近建筑物和地表沉降的影响。赵纪平[2]以某隧道下穿高速公路工程为背景,利用数值手段分析了浅埋隧道下穿公路的施工过程,进一步通过参数分析优化了施工技术。王志等[3]通过有限元软件建立三维数值模型,分析了隧道尺寸、隧道埋深和隧道到公路距离等参数的影响,总结了隧道下穿高速公路施工的沉降规律。姚宣德等[4]通过分析众多下穿既有建构筑的地铁浅埋暗挖法工程,利用统计手段总结了地表沉降控制标准。胡德华等[5]以某上软下硬地层双线地铁隧道下穿城市道路工程为背景,利用数值手段分析了隧道施工过程引起的道路的沉降规律。范昌杰等[6-7]通过建立数值模型研究了新建隧道下穿公路引起的路面沉降,并对相关敏感参数进行对比分析。

本文基于某隧道下穿高速公路施工背景,拟利用有限元软件建立三维数值模型,分析隧道下穿引起的公路沉降。讨论隧道埋深、不同施工工法的影响。

1 工程工况

该新建隧道全长970 m,隧道在DK297+350-DK298+320段下穿某既有公路。新建隧道与既有公路呈16°斜交,隧道拱顶与公路最小距离仅为12 m。新建隧道主要处于黄土地层,该土层土质疏松。同时该范围内新建隧道开挖面积约为180 m2,这极大地增加了工程施工难度。

隧道施工采用密排大管棚+掌子面纤维锚杆加固的联合超前支护。在拱顶150°范围内施工密排大管棚,管棚内插入直径25 mm钢筋笼并注满水泥砂浆增加刚度,管棚长度68 m、直径180 mm、壁厚10 mm。纤维锚杆直径22 mm、长度为8 m、间距为1.2 m,按梅花形布置。初期支护采用混凝土面层+钢筋网+钢拱架,喷射C25强度的混凝土面层,面层厚度32 cm,钢筋网按0.2 m×0.2 m布置,钢筋直径8 mm,钢拱架为H250×250×9型钢,纵向间距0.5 m。二衬采用60 cm厚C30钢筋混凝土结构。

2 三维有限元模型

2.1 有限元模型

隧道的三维数值模型见图1a),基于模型尺寸不小于隧道直径3~5倍的原则,本文建立的模型尺寸为200 m(X方向)×100 m(Y方向)×80 m(Z方向)。模型底面为完全固定边界,四周为法向约束边界条件,顶部边界条件为完全自由。观测点布置见图1b)。

2.2 参数取值

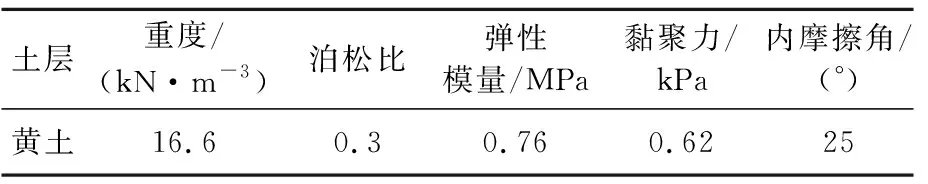

根据现场地质报告,土体参数取值见表1。

表1 土层参数

隧道结构的参数取值如下。

1) 初期支护重度为2 500 kN/m3,弹性模量为23 000 MPa,泊松比为0.25。

2) 锚杆弹性模量为210 GPa,抗拉强度为240 MPa,黏聚强度为2 MPa,刚度为25 N·m,内摩擦角为30°。

3) 管棚重度为23 kN/m3,弹性模量为210 GPa,泊松比为0.15,截面面积为0.06 m2。

3 数值模拟结果及分析

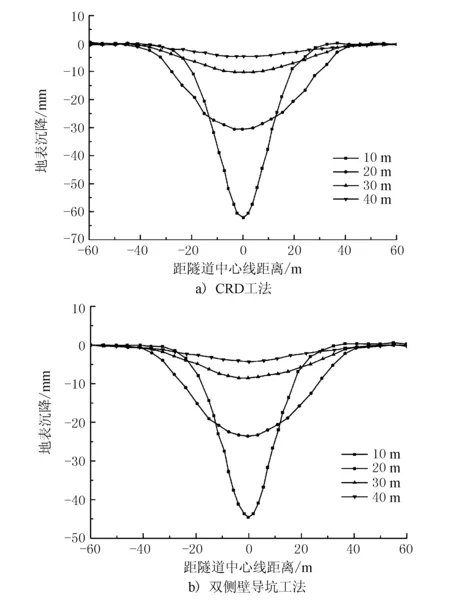

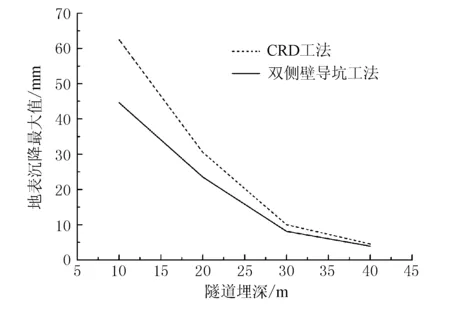

为研究不同施工工法下隧道埋深引起的地表沉降,在CRD工法和双侧壁导坑工法下。建立4种不同埋深工况,分别为10,20,30和40 m。CRD工法和双侧壁导坑工法下不同隧道埋深的地表沉降横断面曲线图见图2。同时基于图2沉降数据,2种工法下地表沉降峰值随隧道埋深的变化曲线图见图3。

图2 不同施工工法下地表沉降曲线

图3 2种工法下地表沉降峰值随隧道埋深的变化曲线

由图2可见,不同施工工法下地表沉降曲线均呈现近似正态分布规律,与Peck沉降预测公式结果一致,地表沉降峰值均发生在隧道中心线正上方。由图2a)可知,对于隧道埋深为10 m工况,当观测点距隧道中心线距离小于25 m时,公路地表沉降显著增大。由此可知,该工况下隧道施工对隧道周边25 m范围内土体有显著影响。对于隧道埋深为20 m工况,当观测点距隧道中心线距离小于35 m时,公路地表沉降显著增大。由此可知,该工况下隧道施工对隧道周边35 m范围内土体有显著影响。进一步观察可知,随着隧道埋深的进一步增大,隧道施工引起隧道周边地表显著沉降的范围减小。从图2b)中可以观察出与图2a)相似的地表沉降规律。

由图3可见,当隧道采用CRD施工工法,对于隧道埋深10 m工况,隧道施工引起的地表沉降峰值为62.5 mm;当隧道埋深为20 m时,隧道施工引起的地表沉降峰值为30.5 mm,较隧道埋深10 m工况减少了约51.2%;当隧道埋深加深至30 m时,隧道施工引起的地表沉降峰值为10 mm,较隧道埋深20 m工况减少了约68.2%;当隧道埋深进一步加深至40 m时,隧道施工引起的地表沉降峰值为4.5 mm,较隧道埋深30 m工况减少了约55%。

当隧道采用双侧壁导坑工法,隧道埋深为10,20,30和40 m时,隧道施工引起的地表沉降峰值分别为44.6,23.5,8.1和3.9 mm,地表沉降峰值减幅分别为47%,66%和51%。可见,隧道埋深对隧道施工引起的地表沉降影响显著。地表沉降随隧道埋深增大迅速减小,当埋深增大到一定程度,这种影响逐渐减弱。因此,不论哪种施工工法,在一定范围内,增大隧道埋深可以有效控制地表沉降。对比CRD工法和双侧壁导坑工法下的地表沉降值可以发现,CRD工法下隧道施工引起的地表沉降总体上大于双侧壁导坑工法的地表沉降。且隧道埋深越浅,CRD工法的地表沉降和影响范围均越小于双侧壁导坑工法的计算结果。

研究隧道埋深为10,20,30和40 m 4种工况,2种施工工法下隧道中心线地表沉降随掌子面推进的变化,曲线图见图4。

图4 2种工法下地表沉降峰值在隧道掘进过程中变化曲线

由图4可见,随着掌子面推进,地表沉降初期缓慢增大,随后迅速增大,最终趋于稳定。当掌子面掘进范围为-3R~-R(R为隧道截面宽度的1/2),隧道施工引起的地层扰动导致地表开始出现缓慢沉降,此段施工期引起的地表沉降约占地表沉降最大值的14%~31%;当掌子面掘进范围为-R~4R,这一时期初期支护逐步进行,隧道施工引起的地表沉降开始迅速增大,此段施工期引起的地表沉降约占地表沉降最大值的58%~66%;当掌子面掘进范围为4R~10R,二次衬砌逐步施工,地表沉降缓慢增大并逐渐趋于稳定,此段施工期引起的地表沉降约占地表沉降最大值的9%~15%;当掌子面掘进范围超过10R,沉降基本稳定。

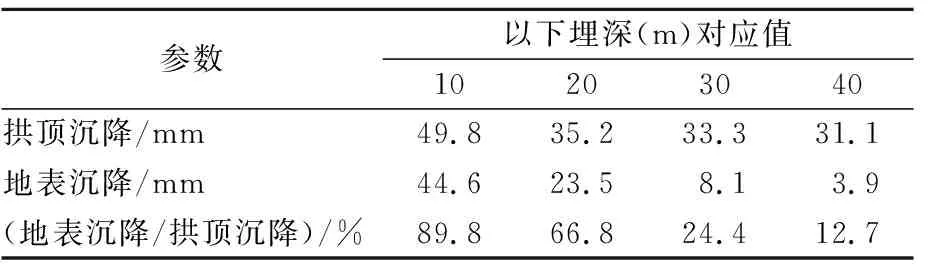

2种施工工法下隧道施工完成后隧道拱顶沉降和地表沉降结果见表2和表3。

表2 CRD工法隧道拱顶和地表沉降

表3 双侧壁导坑工法隧道拱顶和地表沉降

由表2和表3可见,对于浅埋隧道,相比于CRD施工工法,双侧壁导坑施工工法能有效减小地层扰动,控制地表沉降。随着隧道埋深的加深,双侧壁导坑施工工法的控制效果逐渐削弱。另一方面,随着隧道埋深的增大,CRD工法施工完引起的地表沉降/拱顶沉降逐渐大于双侧壁导坑工法的比值。这是因为对于浅埋隧道,隧道采用双侧壁导坑工法施工容易导致隧道围岩应力重分布,更易造成地层的扰动,隧道的总体沉降更多体现在地表沉降上。

4 监测结果分析

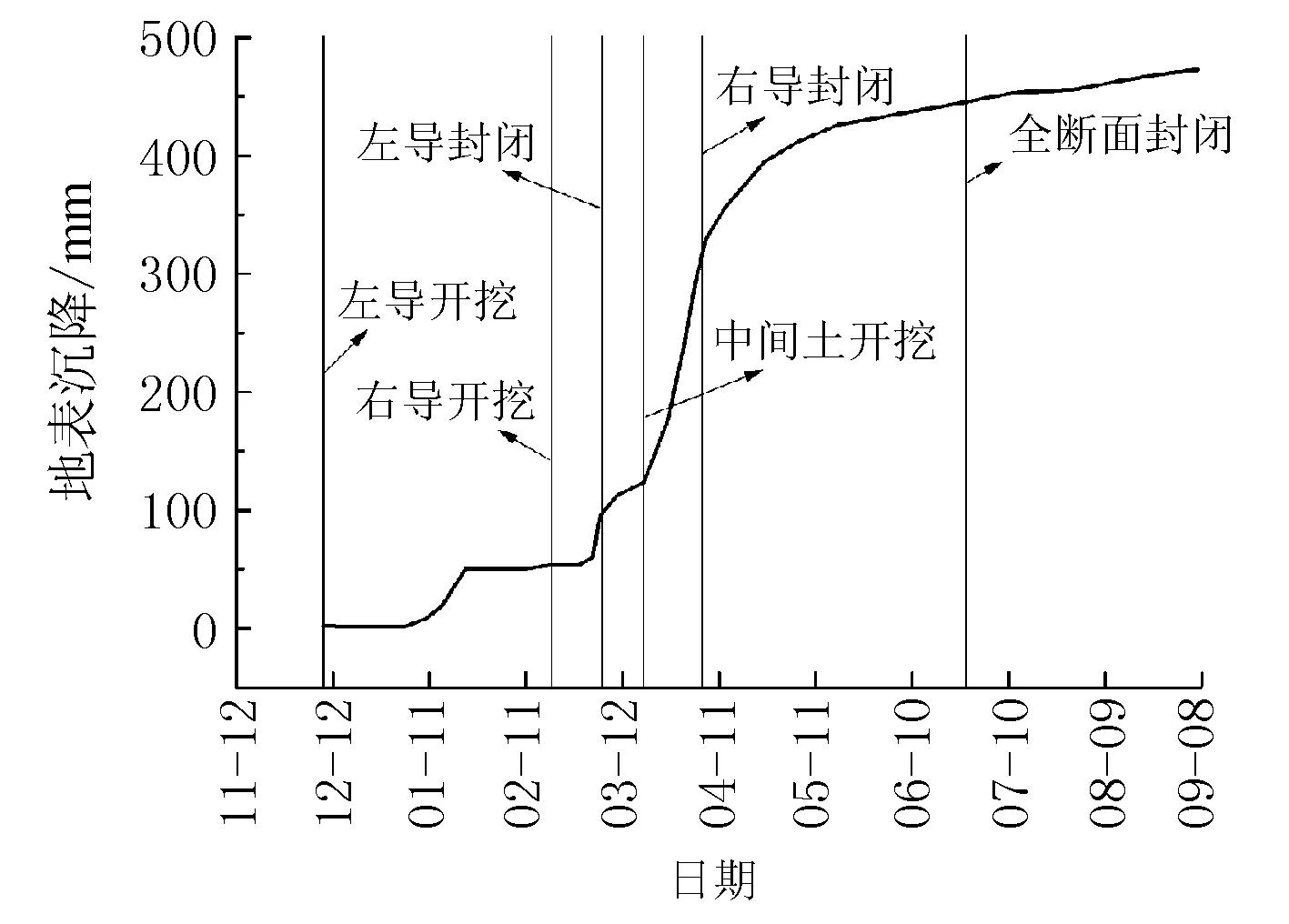

DK297+870断面的地表沉降随施工时间的曲线图见图5。由图5可见,隧道施工初期引起的地表沉降很小,约占最终沉降的11%;从左导洞封闭到隧道施工完成时期内地表沉降显著增大,约占最终沉降的70%;隧道施工完成至地表沉降稳定期间的新增沉降约占最终沉降的19%。可见,从左导洞封闭到隧道施工完成时期内地表沉降最为主要,因此,可以缩短台阶长度以控制该时期内产生的地表沉降量。

图5 DK297+870断面的地表沉降随施工时间的曲线

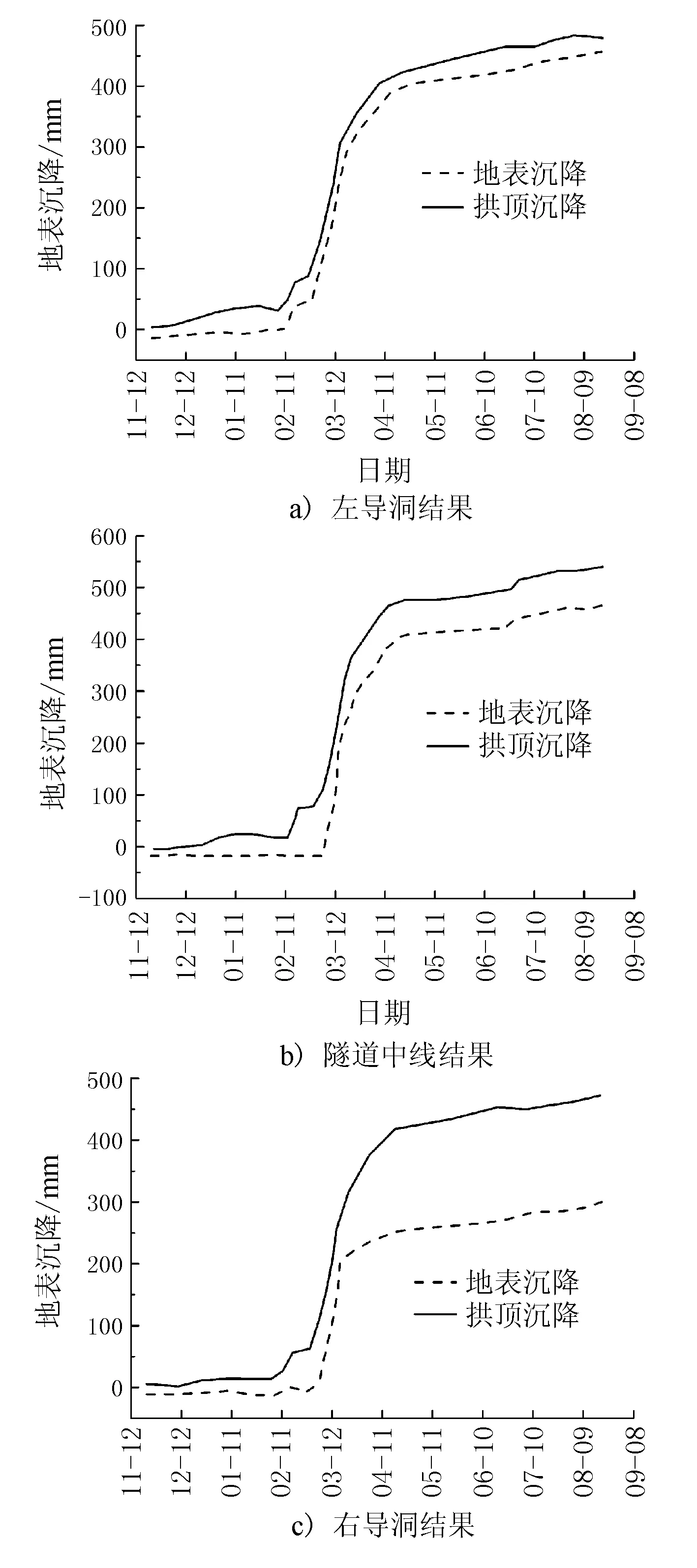

DK297+870隧道不同部位洞顶的沉降与相应处地表沉降曲线图见图6。

图6 DK298+105隧道洞顶的沉降与相应处地表沉降曲线

由图6可见,隧道开挖过程中,隧道开挖引起的地表沉降总体小于隧道开挖引起的拱顶沉降,尤其对于右导洞。隧道拱顶沉降与相应处地表沉降的沉降规律趋于一致。另一方面,左导洞和隧道中线的拱顶沉降更能体现在地表沉降上。

5 结论

本文以某隧道下穿高速公路工程为背景,利用有限元软件建立三维数值模型,分析了隧道下穿引起的公路沉降。系统研究了隧道埋深、不同施工工法的影响。获得以下主要结论。

1) 隧道埋深对隧道施工引起的地表沉降影响显著。地表沉降随隧道埋深增大迅速减小,当埋深增大到一定程度,这种影响逐渐减弱。

2) 隧道施工对隧道周边地层影响范围随着隧道埋深增加先增大后减小,在埋深为20 m时达到最值。

3) 对于浅埋隧道,双侧壁导坑施工工法能更有效地减小地层扰动,控制地表沉降。随着隧道埋深的加深,双侧壁导坑施工工法的控制效果逐渐削弱。