宏观审慎政策有效性分析

——基于银行系统性风险贡献度视角

万光彩, 李少辉

(安徽财经大学 金融学院,安徽 蚌埠 233030)

2008年爆发的金融危机使世界各国金融体系遭受重大冲击,然而作为导火索的美国次级贷款仅有1万亿美元未偿还,虽然数量很大,但还远不足以引发这场百年一遇的金融危机[1]。危机爆发前,各国主要以货币政策和微观审慎政策配合进行监管,防范单个金融机构发生风险,却忽略了风险的传染性。然而正是这种传染性,促使一场可控的美国金融危机演变成全球金融危机。这次危机的教训表明,以货币政策为核心的政策体系难以维护金融稳定[2]。因此,各国纷纷对现有金融监管体系进行改进,建立自己的宏观审慎监管体系,致力于维护整个金融体系的稳定。我国于2011年正式引入差别准备金动态调整,并在2016年升级为宏观审慎评估体系(MPA),目的就是防范系统性金融风险的发生。然而随着金融经济的发展,李政等(2016)指出,2012年以来我国金融机构的总体关联度明显上升,2014年的关联度甚至超过了金融危机期间[3]。关联度上升意味着系统性金融风险的积累。在此背景下,宏观审慎政策的实施能否有效降低系统性金融风险是个值得研究的问题,目前就这一问题的研究文献主要分为两大类,第一类是建立DSGE模型,并在模型中加入宏观审慎管理,但这类分析停留在理论层面,缺少实证支撑。第二类是选取商业银行的不良贷款率、风险加权资产占比和Z值等作为商业银行风险承担指标,然后实证分析宏观审慎政策是否降低了单个银行自身的风险,但这类研究以银行自身风险指标为对象,忽略了宏观审慎政策实施的最终目标,因此并不能充分证实宏观审慎政策的有效性。

有鉴于此,本文通过使用CoVaR法计算每个银行对银行体系系统性风险贡献度的大小,并以此作为银行系统性风险承担指标进行实证分析,使结论更加有效可信。

一、文献回顾

2008年国际金融危机的教训使世界各国意识到单纯的微观审慎监管不足以维护整个金融体系的稳定,由此宏观审慎政策进入各国视野,主要被用来维护整个金融体系的稳定。随着宏观审慎政策逐渐被各国当局认可,有关宏观审慎政策有效性的讨论成为人们所关注的焦点。目前有关宏观审慎政策有效性的讨论主要分为三个方面。

第一个方面是研究宏观审慎政策对信贷的增长和房地产价格等的影响,Akinci和Olmstead-Rumsey(2015)使用全球57个发达经济体和新兴经济体的数据,研究了7种宏观审慎政策工具的使用,发现具有针对性的政策作用效果更大,当实施紧缩型宏观审慎政策时,可以有效降低信贷增速和房地产价格[4]。Kuttner和Shim(2016)研究了57个国家长达30年的数据,结果表明宏观审慎政策在降低住房信贷和价格增长方面效果显著,并且能够有效降低系统性风险[5]。马草原和李宇淼(2020)基于一个新的凯恩斯DSGE模型,深入分析LTV的作用效果,结果表明LTV调控房价效果显著,相对于房产税和限购政策等措施,使用LTV带来的副作用更小,在实行宽松的货币政策时,同时配合LTV使用,可以部分抵消宽松货币政策带来的房价推升效应[6]。

第二个方面是研究宏观审慎政策与其他政策搭配使用的效果,主要是货币政策和宏观审慎政策搭配形成的“双支柱”调控体系。郭娜等(2019)通过构建一个包含六部门的DSGE模型,探究双支柱体系的调控效果,结果表明双支柱体系在受到技术冲击和房价冲击以后,能稳定宏观经济的波动,降低系统性金融风险,然而在面临货币政策冲击时,双支柱表现出政策配合冲突,系统性金融风险波动变大[7]。金春雨和董雪(2021)认为无论是在宏观经济层面还是金融市场层面,宏观审慎政策和货币政策在面对冲击时都呈现出时变性特征,并且宏观审慎政策的表现要优于货币政策。在政策选择上,研究认为应该以资本类宏观审慎政策和价格型货币政策的实施为主[8]。另外还有不少学者从汇率制度、金融周期和经济周期的同步性等方面研究双支柱的调控效果[9-11],总体来看,“货币政策+宏观审慎政策”的双支柱调控体系在稳定金融经济方面效果显著。

第三个方面是研究宏观审慎政策对银行风险的影响效果,这类研究主要包含两大部分:对个别宏观审慎政策工具有效性进行讨论和对构建宏观审慎政策整体指标进行讨论。张铭等(2019)分别以存款准备金率和贷款价值比研究宏观审慎政策的效果,研究表明宏观审慎政策可以在一定程度上降低我国商业银行的风险承担,采取逆经济周期的宏观审慎政策可以弱化风险承担,平滑信贷周期[12]。沈沛龙等(2015)研究发现杠杆率、损失准备金的提高会增加当前银行风险,但对6个月后的银行风险具有显著降低作用,而资本充足率的提高无论是对当期还是未来期的银行风险都有降低作用[13]。目前单独讨论个别宏观审慎政策工具对银行风险作用的研究较少,大部分学者还是通过构建宏观审慎政策整体实施指标对其效果进行评价。Altunbas 等(2018)对全球61个经济体的数据进行分析,认为在紧缩的经济周期实施宏观审慎政策效果更好。另外,批发融资份额高的小型银行对宏观审慎政策的反应更强烈[14]。邵梦竹(2019)通过对53个国家的数据进行分析,指出银行系统性风险的降低与宏观审慎政策实施力度为正相关关系,进一步研究发现大部分宏观审慎政策工具都能通过不同渠道降低银行风险,但借款人工具对银行风险的影响尚不明确[15]。

通过对现有文献进行梳理发现,宏观审慎政策有效性研究已经取得一定成果,但目前仍然存在一定问题,大多数研究在探讨宏观审慎政策对银行风险影响时,选取不良贷款率、贷款损失准备金、风险加权资产比率和Z值来衡量银行风险,这样选取指标确实可以在一定程度上代表银行不同时段的风险,然而这些指标衡量的终究是单个银行自身风险。所以在用这些指标分析宏观审慎政策作用时,即使支持宏观审慎政策降低银行自身风险的结论,也不能有效证实宏观审慎的有效性,因为宏观审慎政策实施的最终目标是维护整个金融系统的稳定,而不是降低个体银行自身风险。所以使用不良贷款率等指标作为被解释变量,等于忽略了宏观审慎政策的最终目标。因此本文在关注到这点后,使用在险价值法测度我国商业银行的系统性风险贡献度,并作为本文被解释变量来研究宏观审慎政策的有效性。

二、理论分析

宏观审慎政策实施的目标是降低系统性金融风险,维护金融稳定。针对我国宏观审慎政策实施的种类,可以把宏观审慎政策大致分为四大类:税收类工具、资本类工具、信贷类工具和流动类工具。

信贷类工具主要包括贷款价值比、债务偿还收入比和各种贷款限制,目的是限制贷款总量以及信贷速度的增长。税收类工具包括对金融机构征税,主要是对资产和负债的征税,以此降低金融中介的杠杆率。信贷类工具和税收类工具的实施都是通过影响贷款人融资成本和对未来的预期进而影响资产价格和信贷总量,从而维护金融稳定。在经济发展繁荣、信贷增速迅猛时期,逆周期使用紧缩性信贷类工具和税收类工具,能有效抑制信贷的快速膨胀,降低金融体系的风险积累。如吕进中等(2018)使用包含宏观审慎政策工具的DSGE模型,发现逆周期实施贷款价值比不但能有效稳定金融体系,还能保证实体经济正常运行[16]。Yu(2013)通过使用DSGE模型研究表明贷款价值比可以显著抑制经济波动,起到逆周期调控效果,税收政策则通过控制金融中介机构的资产负债表稳定信贷市场。资本类工具主要包括逆周期资本缓冲、银行资本要求和贷款损失动态拨备等,通过这些指标的设定,保证金融机构在正常运转盈利的情况下,还具备抗击风险的能力。实施资本类工具首先会对银行自身资本比率产生影响,迫使不达标的银行进行资产调整,资产的调整促使银行风险加权资产占比发生变化,进一步影响到融资人的融资成本,融资成本变化使得信贷总量发生改变,最终达到维护金融稳定的目标。同样,实施资本类工具可以通过影响公众预期来影响信贷总量,实现金融体系的稳定。如孟宪春和张屹山(2021)通过构建NK-DSGE模型,发现当金融系统受到债务违约冲击时,无论是资本类工具还是信贷类工具搭配货币政策的效果均优于单一的货币政策[17]。流动类工具主要包括杠杆率、流动性要求和存款准备金率等,其中流动性要求又包括对流动性覆盖率、流动资产比率和净稳定资金比率等的最低要求。流动类工具的实施同样通过两条路径影响金融稳定。其一,使用流动性工具首先影响到银行的流动资产和负债,进而影响融资成本,通过融资成本的改变影响信贷总量,最终实现金融稳定。其二,流动类工具也可以影响公众预期,再通过预期影响信贷总量,达到政策目标。如金春雨和董雪(2019)通过构建SV-TVP-FAVAR模型发现流动性政策工具在维护金融稳定方面效果明显,具有显著的正向影响[18]。杨昊龙等(2017)通过使用VAR模型研究指出税收类、资本类、信贷类和流动类工具均可有效维护金融稳定,其中流动类和税收类工具在信贷市场表现较好,信贷类工具则在维护房价目标方面表现更优,而资本类工具则有明显的目标倾向性[19]。

通过上述分析,不难发现多数学者使用DSGE模型进行理论层面的探究,虽然此模型包含非常全的信息,但作为模拟结果,其解释性仍有待探究。实证分析的论文则忽略了宏观审慎政策的最终目标,未能有效识别系统性风险,因而结论并没有很强的说服力。因此本文创新性地使用CoVaR法构建能反映系统性风险的指标,并以此进行实证分析,使结论更加有效可信。此外,通过理论分析可以发现宏观审慎政策要想达到最终目标需要一定时间,特别是对资本类和流动类工具来说,传导路径更长,时滞更久。所以在探究宏观审慎政策有效性时选择银行体系进行研究,并对变量进行滞后处理。选择银行体系作为研究对象的原因有两个,首先是银行在我国金融体系中的重要地位,使得银行体系不发生系统性风险就等于保证了系统性金融风险的底线。其次,大多数宏观审慎政策的直接作用对象是银行,所以选取银行为研究对象得到的结果更有说服力。

三、研究设计

(一)银行系统性风险贡献度测算

1.ΔCoVaR模型构建

考虑到宏观审慎政策实施目标是运用宏观审慎工具控制系统性风险,所以本文使用CoVaR法测度单个银行对银行体系的系统性风险贡献度作为本文的被解释变量。当一家银行由正常经营变为经营困难时,CoVaR法可以测度出这家银行的变化带给整个银行系统的风险溢出效应,即该银行系统性风险贡献度。CoVaR法最初是由Adrian和Brunnermeier在2011年提出[20]。目前在测量银行体系系统性风险贡献度时,多数文献均使用CoVaR法进行度量[21-23],因此,本文同样使用基于分位数的CoVaR法测量银行系统性风险贡献度,借鉴Adrian和Brunnermeie(2011)以及程小庆和葛璐澜(2020)的做法[20,22],首先用分位数回归估计以下模型:

(1)

(2)

估计出上式方程以后,把估计出的系数带入方程(3)和(4),得出每个银行在一定分位数下的VaR和CoVaR。

(3)

(4)

估计方程(1)和(2)时,分别设置5%和50%的置信水平,计算每个银行在正常经营和经营困难时的CoVaR,然后根据下式计算出每个银行的ΔCoVaR。

(5)

ΔCoVaR表示的是一家银行由正常经营变为经营困难时,这家银行对整个银行体系的风险溢出大小,这种影响是负面影响,所以ΔCoVaR值为负。ΔCoVaR绝对值的大小表示银行对整个银行体系的风险溢出大小,绝对值越大,表示这家银行发生风险时整个银行体系受到的危害就越大。

2.指标测算

本文选取16家上市银行2012年到2019年的数据(1)16家银行为平安银行、宁波银行、上海浦东发展银行、华夏银行、中国民生银行、招商银行、南京银行、兴业银行、北京银行、中国农业银行、交通银行、中国工商银行、中国光大银行、中国建设银行、中国银行、中信银行。,使用每家银行股票日度收盘价计算收益率。股票数据来自国泰安CSMAR数据库,状态变量数据均来自Wind 数据库。收益率计算公式(6)如下:

(6)

通过测算,16家上市银行2012—2019年的系统性风险贡献度走势如图1。

由图可以看出,2013年和2015年银行部门的系统性风险溢出效应明显更大,其中2015年的风险溢出效应远高于其他年份。原因是2013年6月中国遭遇钱荒事件,银行部门资金短缺,隔夜拆借利率迅速上升,导致恐慌情绪蔓延。此外,2015年股市大幅动荡以及2016年因熔断机制引发的股市震荡都导致银行部门风险水平快速增加[23]。

图1 银行系统性风险贡献度走势

表1是各银行系统性风险贡献度排名,ΔCoVaR、VaR和CoVaR的值是由2012年至2019年计算的日度值进行平均得出,银行以ΔCoVaR的绝对值大小进行排序,排名越靠前,说明此银行发生风险时对整个银行体系的危害越大。第三列是银行自身风险水平,第四列是包含银行在正常经营下风险水平的风险溢出大小。由表可以看出,国有五大行排名非常靠前,其中工商银行、农业银行、中国银行、建设银行位列前四位,交通银行虽然没有排进前五,但排名依然很高,充分体现了五大行在我国银行系统中的重要地位。招商银行、华夏银行和南京银行排名也较为靠前,猜测与其较高的CoVaR和VaR水平有关。

表1 银行系统性风险贡献度

(二)变量选取

1.被解释变量

被解释变量选取本文测度的ΔCoVaR,表示当一家银行处于风险状态时,整个银行体系受到风险溢出大小。因为可以表示银行的风险溢出效应,所以更符合宏观审慎政策实施的最终目标。

2.核心解释变量

宏观审慎政策整体指标构建(MPI):本文使用的宏观审慎政策指标来自国际货币基金组织的官方数据,最初由 Alam 等人构建的IMF综合宏观审慎政策数据库(2)Alam, Zohair, Adrian Alter, Jesse Eiseman, Gaston Gelos, Heedon Kang, Machiko Narita, Erlend Nier, and Naixi Wang (2019) “Digging Deeper-Evidence on the Effects of Macroprudential Policies from A New Database”, IMF Working Paper No. 19/66.。选取其中使用较为频繁的16个政策工具,具体政策指标及含义如表2所示。如果一国实施了宽松的宏观审慎政策,则变量记为-1,实施了紧缩的宏观审慎政策,变量记为+1,实施的宏观审慎政策为中性,则记为0,最后对每个年度的宏观审慎政策指标进行加总,得到宏观审慎政策指标MPI,该指标的大小表示一国宏观审慎政策总体实施的力度大小。同时分别对紧缩宏观审慎政策和宽松宏观审慎政策进行统计,以考察宏观审慎政策实施松紧的差异性,记紧缩型宏观审慎政策为MPIT,宽松型宏观审慎政策为MPIL。

表2 宏观审慎政策工具

3.控制变量

为了更精确地得到宏观审慎政策对银行系统性风险贡献度的影响,本文在前人研究的基础上选取了两大维度的控制变量:宏观环境变量(MV)和银行自身变量(BV)。

宏观环境变量选取国内生产总值同比增速(GGDP)和广义货币增长率(BMGR)。国内生产总值代表一国整体经济发展水平,反映宏观经济状况。广义货币指的是货币和准货币的总和,广义货币增长率代表货币增长速度,反映货币市场情况。

银行自身变量选取资本充足率(CAP)、平均资本回报率(ROAA)和资产总量(LnAs)。资本充足率是银行总资产对风险加权资产的比值,反映银行抵御风险的能力,资本充足率越高,表明银行抵御风险的能力越强。平均资本回报率代表银行资产盈利水平能力,回报率越高表示银行资产盈利能力越强,但同时也表示银行大部分资产处于高风险状态。资产总量代表银行的规模,资产总量大的银行,业务往往分布较为广泛,抵御风险能力也较强,参照前人研究,对其进行取对数处理。

银行自身变量来自BankFocus数据库,宏观环境变量来自Wind数据库,表3是各变量描述性统计结果。

表3 描述性统计

(三)模型构建

参照Lim等(2011)和刘志洋(2018)的研究[24-25],本文建立以下模型:

ΔCoVaRi,t=α0+α1ΔCoVaRi,t-1+α2MPIi,t-1+

α3BVi,t-1+α4MVi,t-1+ui+εi,t

其中,ΔCoVaRi,t代表测度的银行系统性风险贡献度,ΔCoVaRi,t-1是其一阶滞后项,MPIi,t-1是宏观审慎政策一阶滞后项,BVi,t-1是银行特征滞后项,MVi,t-1是宏观经济环境滞后项,ui是个体效应,εi,t是随机扰动项。

为了研究宏观审慎政策的实施能否起到逆周期调节作用,所以在上述模型的基础上分别加入宏观审慎政策变量与宏观经济变量的交互项,模型如下:

ΔCoVaRi,t=γ0+γ1ΔCoVaRi,t-1+γ2MPIi,t-1+

γ3BVi,t-1+γ4MVi,t-1+γ5MMVi,t-1+ui+εi,t

其中MMVi,t-1是宏观审慎政策变量与宏观经济环境交互项的滞后项,系数γ4和γ5是模型主要的考察对象,如果两者符号相反,则表明逆周期实施宏观审慎政策能降低经济周期变化带来的系统性风险波动,平滑经济周期。

四、实证结果分析

(一)宏观审慎政策对银行系统性风险贡献度的影响

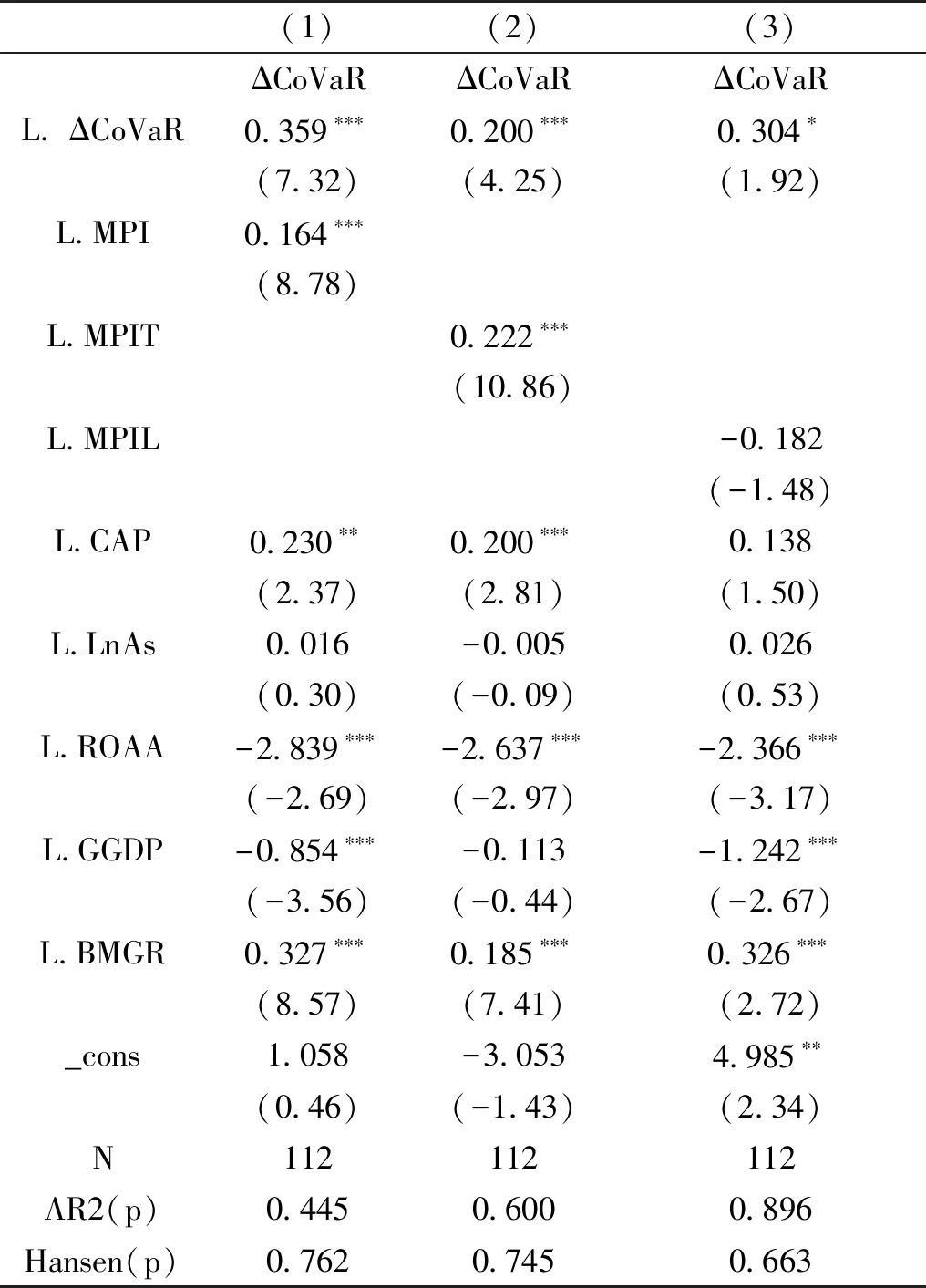

表4列出了不同维度下宏观审慎政策的回归结果,观察系统GMM回归检验结果发现三个方程的自相关检验和Hansen检验均显著拒绝了原假设,说明估计结果有效可信。

表4 不同维度宏观审慎政策实施效果

由表可以看到ΔCoVaR的滞后项都在10%的显著性水平上为正,表明银行系统性风险贡献具有惯性。考虑到ΔCoVaR为负值,所以绝对值越大表明银行系统性风险贡献度越大,在表4中,宏观审慎政策整体指标和紧缩指标均显著为正,表明宏观审慎政策的实施可以有效降低银行系统性风险贡献度,反观宽松型宏观审慎政策的系数为负,虽然并不显著,但从反面证实了宏观审慎政策实施力度越大,降低银行系统性风险贡献度的效果越好。

观察控制变量发现,方程(1)和(2)的资本充足率均在5%显著性水平下为正,方程(3)虽然不显著,但也为正值。表明资本充足率越高的银行,在面临风险时表现得越好,从而对银行系统性风险的贡献更小。方程(1)和(3)的银行资产规模回归系数为正,而方程(2)为负,但结果均不显著,这可能是因为资产规模越大的银行在抵御自身风险时表现良好,但对于银行系统性风险贡献的表现并非如此。三个方程的平均资产收益率系数都在1%的显著性水平下为负,表明平均资产收益越高的银行对系统性风险的贡献越大,平均资产收益率高意味着银行更多的资金处于贷出状态,并且贷出的资金面临着较高的风险,所以更高的平均资产收益率会增加银行系统性风险贡献度。方程(1)和(3)的国内生产总值系数在1%的显著性水平下显著为负,方程(2)的系数虽然不显著,但依然是负值。表明国内生产总值的较快增长会使银行系统性风险贡献度增加,即银行体系系统性风险表现出顺周期的特点。三个方程的广义货币增长率系数在1%显著性水平下为正,表明货币增长率的提高会降低银行系统性风险贡献度,这是因为货币总量的增加使得银行体系资金更加充裕,进而不易发生风险,当资金匮乏时,情况就截然相反,这点在2013年钱荒时期体现得非常明显,从本文测度的银行系统性风险贡献度可以看到,2013年钱荒使所有银行的系统性风险贡献度绝对值显著变大。

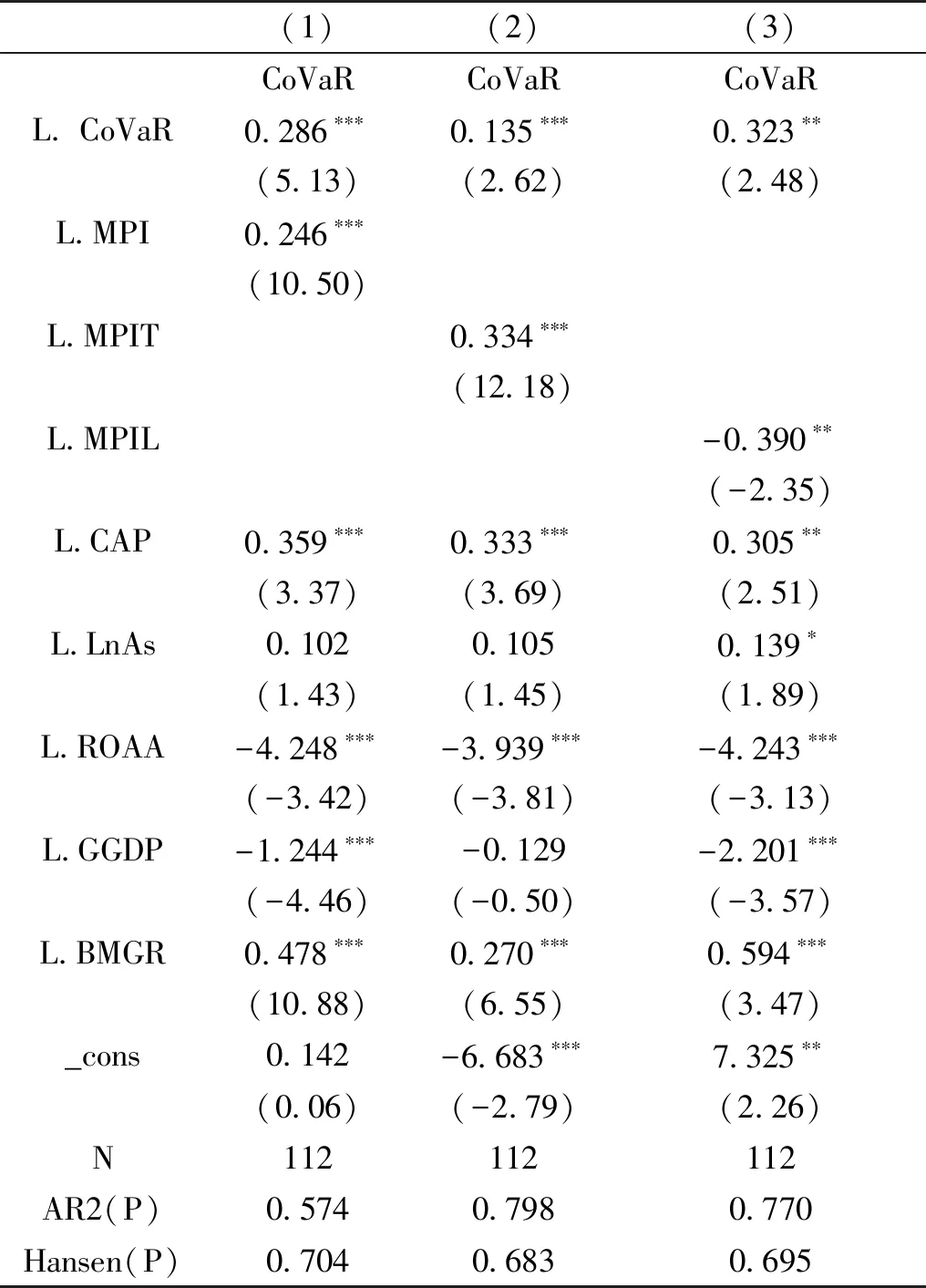

(二)稳健性检验

因为本文的被解释变量选取的是ΔCoVaR,衡量的是当单个银行处于风险水平时,整个银行体系遭受损失的大小,所以本文在做稳健性检验时,考虑使用CoVaR作为银行系统性风险贡献度的代理变量,选择使用CoVaR而不是不良贷款率和风险加权资产等指标是因为CoVaR同样反映的是单个银行对银行系统风险的贡献度,但其中包含了银行在正常经营下的无条件风险价值,同样符合宏观审慎政策实施目标,这点是仅反映银行自身风险的不良贷款率和风险加权资产等指标不能比拟的。表5显示了稳健性检验的结果,由表可以看到三个回归方程的自相关检验和Hansen检验均显著拒绝原假设,说明估计结果可信。再看回归结果的系数发现CoVaR滞后项为正,宏观审慎指标和紧缩型宏观审慎指标均在1%的显著性水平下为正,宏观审慎宽松指标为负值且在5%的水平下显著。这些结果强化了前文实证的可信度,从而进一步验证了宏观审慎政策的实施可以降低银行系统性风险贡献度。

表5 稳健性检验

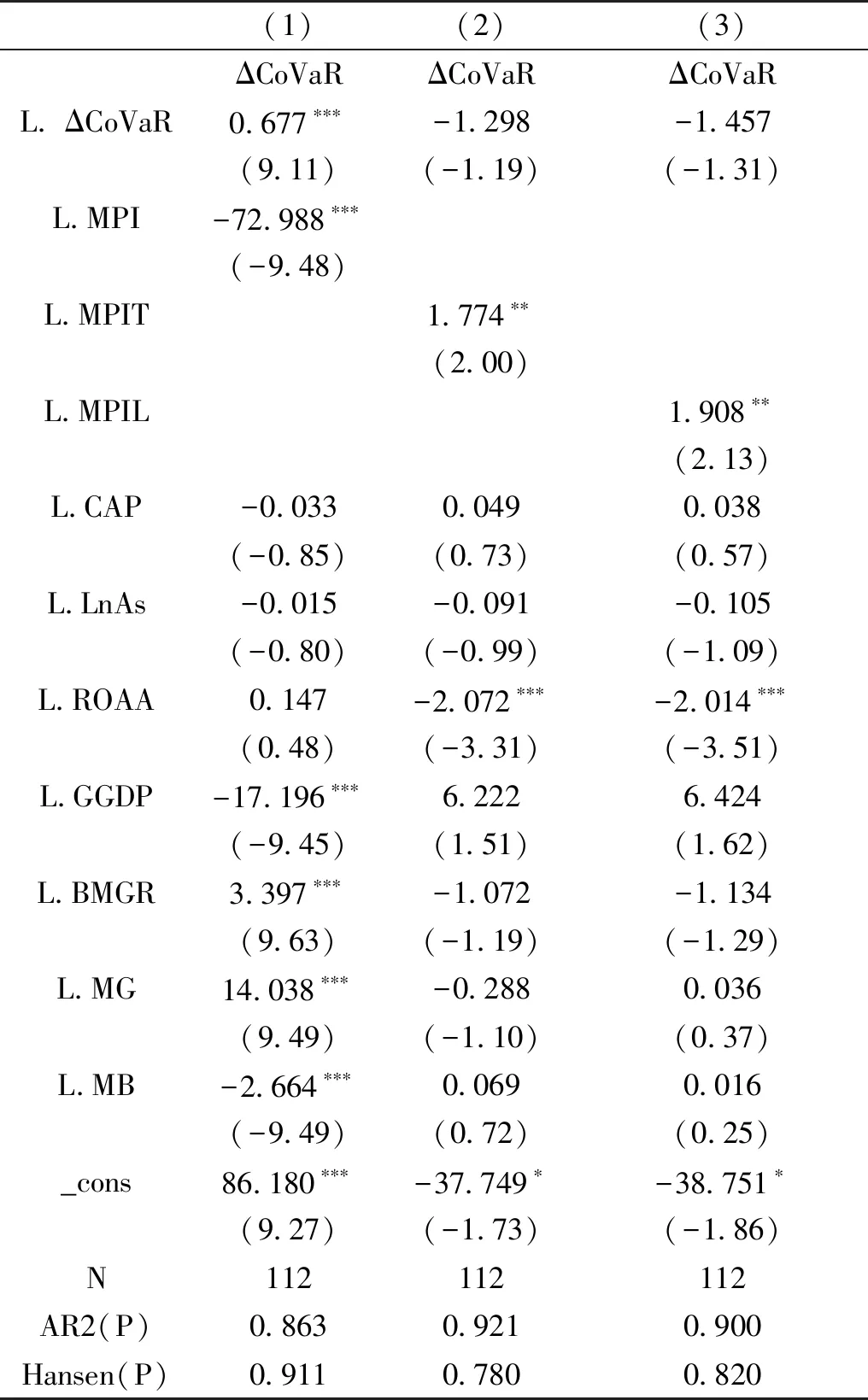

(三)宏观审慎政策与宏观经济交互项对银行系统性风险贡献度影响

表6显示了宏观审慎变量与宏观经济变量交叉项的回归结果,其中MG表示宏观审慎代理变量与GGDP的交互项,MB表示宏观审慎代理变量与BMGR的交互项。通过观察表6可以发现,加入宏观审慎政策和宏观经济变量交互项以后,三个回归方程的ΔCoVaR滞后项和宏观审慎代理变量表现得并不好,有的回归方程甚至符号都出现了相反的情况。然而通过观察交互项系数发现,方程(1)的宏观审慎代理变量和GGDP的交互项系数在1%的显著性水平上为正,与GGDP回归系数相反,方程(2)的两者符号相反,但并不显著。说明经济发展态势较好时,实施宏观审慎政策进行逆周期调节,可以抵消部分由经济发展过快带来的银行系统性风险贡献度的上升。同时方程(1)的宏观审慎政策与BMGR的交互项在1%显著性水平上为负,同样与BMGR的回归系数相反,其他两个方程虽然不显著,但符号仍然相反。表明当广义货币增速较慢时,实施宏观审慎政策进行调节可以部分抵消广义货币增速较慢带来的银行系统性风险贡献度的上升。交互项的回归结果表明宏观审慎政策的逆周期调控效果显著,能有效降低银行系统性风险贡献度。

表6 宏观审慎与宏观经济交叉效应

五、结论与建议

(一)结论

本文基于我国16家上市银行数据,构建银行系统性风险贡献度指标,并以此作为本文的被解释变量进行实证研究,得到以下结论。

1.通过本文测度的指标可以看出国有五大行系统性风险贡献度位居前列,充分体现了五大行在我国银行系统中的重要地位。这与其自身资金规模大,业务范围广以及网点众多密切相关。

2.宏观审慎政策能够降低银行系统性风险贡献度,且逆周期实施宏观审慎政策效果较好,在经济繁荣时期实施紧缩型宏观审慎政策,经济下行时期使用宽松型宏观审慎政策,能有效弱化经济波动带来的系统性风险,平滑经济周期。

3.银行自身因素同样会对系统性风险产生影响,其中资本更充足、平均资产收益更低的银行对系统性风险的贡献更小。

(二)建议

根据本文的分析结果以及宏观审慎在我国实施的情况,给出以下建议。

1.在对银行的实际监管过程中,应给予大型商业银行更严格的管控,除去常规的宏观审慎评估体系,还要对几家尤为重要的银行进行更为严格的监管。

2.宏观审慎政策应以逆周期实施为主,在经济繁荣时期,加大宏观审慎政策实施力度。此外,应扩展宏观审慎政策监管对象,因为许多金融产品和市场同样存在顺周期性。所以拓展宏观审慎政策监管对象可以更加全面地维护金融体系稳定,平滑经济周期。

3.创新政策工具,对商业银行自身指标提出要求。设定指标,不仅有助于提升商业银行自身抵御系统性风险的能力,还能间接实现宏观审慎政策的目标。