大理国乌贤图像及其相关文本再论

——基于海内外所藏图像、文本的新整理*

黄 璜

(南通大学艺术学院)

大理国《梵像卷》(1180年左右)绘有一尊九首十八臂三足,且通体张有羽翼的忿怒像(下称“三足像”)(图一)。该像立于三角坛场上,坛内有金轮,坛角处各有一具以蛇绕身的死尸。

图一 《梵像卷》三足像

清章嘉国师认为该像是“大圣金刚诀”。此后,又有认为该像是俱毗罗的密教形式或“军荼利明王”者,推断其为秽迹金刚或大黑天神者,抑或概述其为“护法神”。相关考古报告则以一铺类似图像的题记,视其为“大圣五坛灵神”。

近年,闫雪在台北故宫所藏明宣德三年(1428年)宫廷写绘本《真禅内印顿证虚凝法界金刚智经》上卷(下称《金刚智经》)中发现了与该三足像近似的插图(图二),且经载:“……此空点变成乌贤大王,有九头十八臂三足,足下有三骷髅。”根据经文,其“九头十八臂三足”像被称为“乌贤大王”“乌贤大圣”“乌贤大金刚”“乌贤”,或直接称为“大圣”。故此,闫氏推测《梵像卷》中的三足像是大理国乌贤的形象。闫氏又认为“乌贤”一词,仅出现在《金刚智经》中,且介绍了与该经“乌贤”形象类似的两尊海外金铜造像(图三、四),指出它们应都与云南佛教有关。

图三 《历代佛像真伪鉴定》三足像

图二 《金刚智经》三足像

应该说,考古报告和闫氏具有直接的资料依据。而闫氏又认为流传在明代宫廷内部的《金刚智经》或与大理国密宗产生过联系,这为我们的后续研究提供了思路。但囿于前期图像及研究资料仍显不足,失误难免。本文在释录《金刚智经》的基础上,利用近年蒐集到的三足像和整理出的大理国写经中与“乌贤”相关的文本,并结合明初大理董氏一族(与大理国写经关系密切)与皇室来往的史实,继续探讨与之相关的问题。

一、相关图像和文本的新整理

(一)图像资料

1.西昌罗卜惹岩画

1999年的考古报告《西昌大菁乡罗卜惹岩画》指出该处岩画是南诏末至大理国时期的遗迹。报告随文附有一铺九首十二臂三足像的测绘图(图五)。该像傍刻有文字两行:“大聖五檀靈神/天不捨愿,地不藏生”(图六)。

图六 罗卜惹岩画三足像题记

图五 罗卜惹岩画三足像

2.4尊金铜造像

分别出自云南省博物馆(图七)、《妙香佛映》(图八)、普林斯顿大学艺术博物馆(图九)、美国自然历史博物馆(图一〇)。

图一〇 美国自然历史博物馆藏三足像

图九 普林斯顿大学藏三足像

图八 《妙香佛映》三足像

图七 云南省博物馆藏三足像正面及背面

(二)大理国写经中与乌贤相关的文本资料

该“稽请”出自1136年的大理国写本《启请》,共分四部分内容,与乌贤直接相关的内容集中在“大白金刚启请坛图”和“白金刚小启请次第”中。

“大白金刚启请坛图”云:

文末还附有三角坛图(图一一),与前述部分三足像足下所立的三角坛场基本相同。

图一一 云南省博物馆藏三角坛图

“白金刚小启请次第”云:

(2)云图残叶

该残叶正面述:

残叶背面则述:

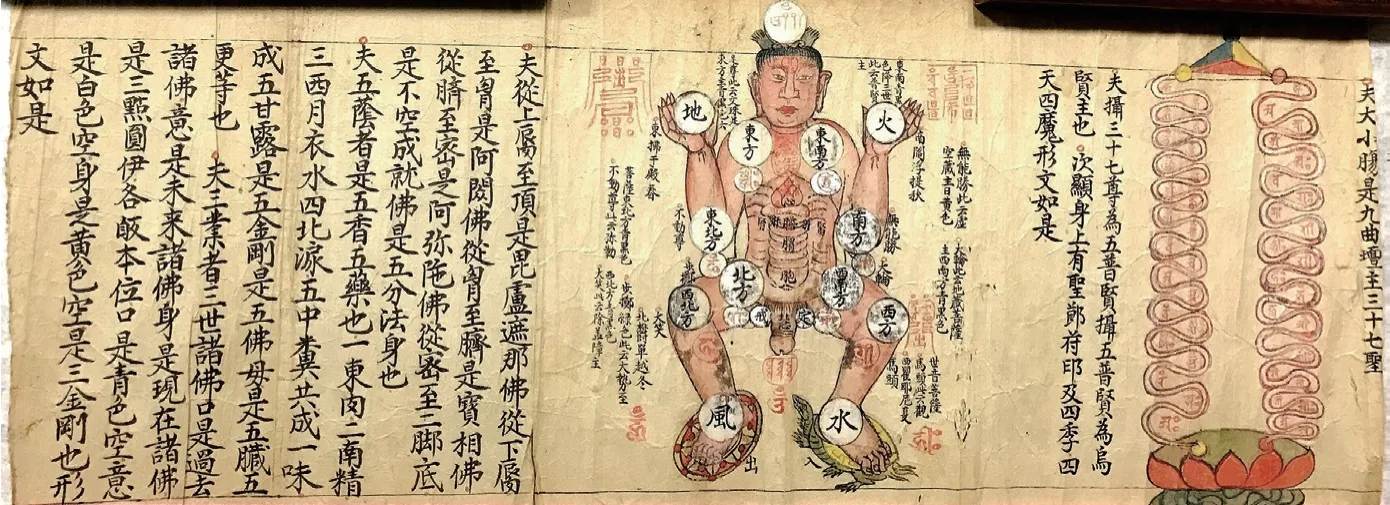

2.“人体密教图卷”

该残叶(图一二)现藏于云南省图书馆,自右至左载:

图一二 云南省图书馆藏人体密教图卷

夫大小肠是九曲坛,主三十七圣。(图)

夫摄三十七尊,为五普贤。摄五普贤为乌贤主也。次显身上有圣节符印及四季、四天、四魔。形文如是。(图)

夫从上唇至顶,是毗卢遮那佛。从下唇至胸,是阿閦佛。从胸至脐,是宝相佛。从脐至密,是阿弥陀佛。从密至二脚底,是不空成就佛。是五分法身也。夫五荫者,是五香、五药也:一东肉……三西月衣水……五中粪。共成一味,成五甘露,是五金刚,是五佛母,是五脏,五更等也。……是三金刚也。形文如是。

二、基于大理国写经资料对图像的新认知

(一)三足像的定名

目前较有依据的定名是“大圣五檀(坛)灵神”和“乌贤大王”,但暂依后者为宜。

其次,《金刚智经》中的乌贤有九首、十八臂、三足,近似《梵像卷》中的三足像,且该经下卷载“上方有三角轮者,是三圣人所居之处。中有一人,形著翼者,是乌贤大圣”,而早在《梵像卷》中的三足像即立于三角坛图中,且背后大张羽翼。同时,《金刚智经》中“乌贤”一词实则大量见之于大理国写经中,并且大理国写经《启请》中的三角坛图同样也表现在《梵像卷》三足像和部分三足金铜造像中。金铜造像中又尤以云南省博物馆所藏三足像所踏三角坛场制作最为精湛,与《启请》中的三角坛图最为接近,而这些启请次第从内容看都与乌贤关系甚密。上述种种线索都暗示该类三足像应与乌贤密切相关,故目前依“乌贤”类称名为宜。

(二)三足像的图像梳理

1.图像仪轨

《梵像卷》及六尊金铜造像都保持着九面十八臂的形象。其九首皆以“3-3-3”型布列,持物虽稍有差异,但保持了几处标志性特征的一致性。同时,虽然诸尊金铜造像中的持物都有所阙失,但大部分可相互补阙。譬如,《梵像卷》及六尊金铜造像都保持着左右上两手举至头后横扯一尸,左右下两手腹前横把一蛇,左右皆持三叉戟,于胸前交臂持螺和骷髅的标志性姿态。此外,除了几处残损不可辨之外,常见持物还有金刚杵、莲台金刚杵、金刚铃、鼓、首级、珠、蟾蜍、龟等。可以说,《梵像卷》及六尊金铜造像总体上属于同类形式。

而罗卜惹岩画中的三足像是九首十二臂,但也保留了双手于胸前持物,身两侧各执三叉戟及腹前横把一蛇等重要姿态,其仪轨已趋于《梵像卷》及金铜造像的标志性特征。相较而言,《金刚智经》中的三足像虽九首十八臂,但其九首呈“3-3-1-1-1”型排列,手势也完全不同于上述造像,变为以作手印为主的图像特征。其身两侧十四臂中,除左右上两手上举托物以及左第二手和右第四、第七手托珠外,其余皆伸掌或竖一食指作印;另外四手则分别当胸合掌及于腹前作禅定印。

同时,诸尊在有无三骷髅、有无三角坛场和羽翼等方面亦各有差异。

如表一反映出造像是否有羽翼、足下是否有三骷髅和三角坛场不能作为图像分类的依据。首先,除《梵像卷》外,其余造像皆无羽翼,但无法以此将《梵像卷》中的三足像单归一类,其余统归一类;其次,罗卜惹岩画中足下无三骷髅和三角坛场,其他造像则出现二者皆备或二者有其一的不同形式,我们若以此将罗卜热岩画归为一类,那么在区别其它三足像时就产生了混乱。

表一 各三足像仪轨

图像梳理的真正核心是各造像的九首排列类型和持物(手印)。造像中的羽翼、足下三骷髅和三角坛场实则是图像仪轨的附加之物,故而表现出更多的灵活性。至于臂数,只能说十八臂是三足像中的常见类型,但可能不是唯一形式。同为十八臂,若持物(手印)相去太远,则无法归为一类;反之,臂数有所不同,但持物总体接近或标志性特征相近,则可视为一类。故而,该9尊造像可分为两大类:《梵像卷》三足像及6尊金铜造像为Ⅰ类,罗卜惹岩画三足像趋向于Ⅰ类,可归属于该类;《金刚智经》三足像为Ⅱ类。

同时,我们也应该看到,各类之间的仪轨虽然互有差异,乃至同类之间亦有些许不同,但这种差异并非完全各自孤立,相反在仪轨对比上各有交错。如,《金刚智经》三足像虽单归一类,但却总体上保持了九首十八臂三足的特征,且足踏三骷髅;罗卜惹岩画中的三足像虽是十二臂,但在九首排列和持物(手印)上亦非常近同于《梵像卷》三足像和金铜造像。金铜造像虽在有无“三角坛场”上各有不同,但都无羽翼,且面数排列、臂数及其持物都基本近似。而《梵像卷》中的三足像虽无“三骷髅”,且有羽翼,但却在其他方面都与金铜造像近同。这些都说明诸尊造像仍属于同一尊格的不同化现。

2.造像时代划分

《梵像卷》三足像绘于1180年左右,Ⅱ类造像则晚至明初。其余造像大约成于何时?图像仪轨中的附加之物,即足下三骷髅和三角坛场,虽无助于图像分类,但却有助于造像时代的划分。因为出现足踏三骷髅和三角坛场的图像理论上应晚于三骷髅和三角坛场在教义上与三足像产生联系的时间。

首先,从上引坛图仪文可知,三角坛图中有三骷髅、三赤蛇、金色轮和三死尸、三金刚等内容,其中三赤蛇、金色轮和三死尸都见于《梵像卷》三足像所踏三角坛图中。而“云图残叶”对“三角坛”亦有说明,其中三骷髅、八角金轮、三毒心、三毒蛇、三死尸等亦是观想“三角坛”时的重要内容。同时,三骷髅、八角金轮、三死尸等在云南省博物馆所藏金铜造像中也都清晰可见。

其次,“云图残叶”还提到“三字真言现显真心”。所谓“三字真言”,即表“三金刚”的“oṃ aṃḥ aḥ”三字。根据坛图仪文、“白金刚小启请次第”仪文和“云图残叶”,所谓“三金刚”即指兮鲁迦、吽入迦罗和军荼利三金刚,该三金刚主众生三毒心,且在观想中三大金刚可合身化为“乌贤王身”。据此,三角坛图及三金刚无疑与乌贤王产生了教义上的联系,三足像脚下所踏三骷髅,即是坛图中的“三骷髅”,是三足像召入坛内后所立的本位。只有三足像即是乌贤,图像中才可能出现与乌贤相关的三角坛图及其中的三骷髅。换言之,在1136年的文本中出现了三角坛图及其中的三骷髅,将其与乌贤联系起来,因此在之后的造像中才会出现二者皆具足,或根据需求只取其一表现的形式。例如《梵像卷》和《金刚智经》中的三足像只取其一表现,其形成年代应在1136年之后,这与二者实际绘成年代相符。而金铜造像中无论是二者具足还是只取其一表现的造像,其铸造年代也都应晚于1136年。从图像分类上看,金铜造像与《梵像卷》三足像同属Ⅰ类,因此,该类造像的时代应相近。基于此,罗卜惹岩画三足像中三角坛图和三骷髅皆无表现,则可能要早于其他造像,形成在1136年之前。故而,诸造像的时代大致是:罗卜惹岩画—1136年《启请》—《梵像卷》(有三角坛,无三骷髅)/金铜造像(有三骷髅,三角坛分有无两种)—明本《金刚智经》(无三角坛,有三骷髅)。这样的流脉,与三足像的图像分类也基本吻合。

最后,乌贤形象“随应化现”,形式非固化。从图像梳理来看,乌贤形象并不完全固定。比如《金刚智经》中的乌贤持物(手印)就不同于其它图像。实际上,从上引大理国写经中的内容到《金刚智经》都反映出乌贤在教义上具有随应化现的尊格。

譬如“云图残叶”中说乌贤真身为“真金像”,但并没有说明“真身”仪轨究竟为何,却直言乌贤“无形体相”“虚凝无相”。相应的,《金刚智经》中卷则讲“我大圣(指乌贤)即现神变之身,作种种形相。……束我大圣之形,或作虎豹形,或作人形,或作金刚菩萨之形,或现佛形”。《金刚智经》下卷又讲“乌贤随方各应,色类不同,……化时变于三千……”,该卷末又云“此形是真性之形,不居于色,假色而生。……真金之色,是乌贤眼睛。……如有如无,真形是此。甚须密之……”

总之,《金刚智经》除了在上卷经文开首提到“九头十八臂三足”外,之后就多处强调修法时乌贤形象“随方各应”“假色而生”,可谓“甚密”。而九首十八臂三足像或是具象化处理时的一种流行样式,但在纯粹教义上乌贤又是非定相的,因此也给《金刚智经》中乌贤的形象变化留下了空间,甚至还将乌贤隐晦地表述为“双身像”。

三、从图像梳理再看《金刚智经》与大理国乌贤文本的关系

在梳理图像时,我们已经发现《金刚智经》的教义可以在大理国相关乌贤文本中得到彰显。实际上,除了“三毒”“三金刚”“乌贤”等外,《金刚智经》中常出现的其它关键内容,如“大肠小肠”“三十七圣”“五分法身”“婆嵯”“智界大尊”“真智性明珠”等名词也都参见于上引大理国写经中。

(一)与“人体密教图卷”

1.“大(肠)小肠”“三十七(圣)尊”

“人体密教图卷”认为人体蜿蜒回旋的大小肠是“九曲坛”,并构建出“‘九曲坛’主‘三十七(圣)尊’——‘三十七(圣)尊’合摄为‘五普贤’——‘五普贤’再合契为乌贤主”的义理,《金刚智经》上卷又将该义理正向编述为“三十七圣,从我圆点,而配为大肠小肠。……五脏大智,各应界之方位”。实际上这即在说作观想时,从乌贤体中化出“三十七圣”,并流入人体的“大肠小肠”。

2.“五分法身”

图四 大英博物馆藏三足像

(二)与“三大白金刚稽请”及“云图残叶”

1.“婆嵯”

2.“界智大尊”“真智性明珠”

“云图残叶”正面仪文述乌贤大王体性“真空大智”。该残叶背面仪文中乌贤亦为“法界智尊”。《金刚智经》上卷开篇处则亦说乌贤是“界智大尊”,具有“真智性明珠”,即“乌贤大王,真智性明珠,即付文殊,为界智大尊,即流众生……”,又说“乌有三足,号曰三骷髅。……空中有诸佛,……是三毒金刚,是普贤师利,中名界智尊。真性者,大空是也”,及“……无形凝时满愿。界智大尊”等。从义理上说,《金刚智经》中所讲的乌贤体性无疑增益自“云图残叶”中所讲的乌贤乃“真空大智”“真性圆明”等思想,其“界智大尊”的尊格亦出自后者所述的“法界智尊”。

通过对比,我们发现《金刚智经》的汇编实则受到大理国相关乌贤文本的影响,进而印证了该经中乌贤图像与大理国乌贤图像存在着密切的关系。但“乌贤”图像是如何传播到明初宫廷内部,相关乌贤文本又是如何影响到《金刚智经》的编撰的呢?

四、明初宫廷乌贤图像的传入及《金刚智经》的编纂背景

对于这一问题,今立于大理法藏寺内的一处明永乐十九年(1421年)《赵州南山大法藏寺碑》(下称“法藏寺碑”)给出了一定的解答。

根据碑文,洪武十四年(1381年)明军平定大理时,大量经藏不幸毁于兵燹。出自大理阿拶哩世家的董贤将幸存的部分藏经蒐集起来,又集结昆明大悲、圆通等寺中的经藏,请来大理,合成一藏。洪武二十五年(1392年),建藏殿藏之。洪武年间,董贤曾三次应诏赴京,并于洪武二十七年(1394年)被敕命为“国师”。

法藏寺碑文中还记载了正殿、殿后、经阁之上以及后堂等供奉的万岁牌及佛、菩萨、胁侍、金刚、天王等诸尊造像及其布局(毁于文革),如“后堂布三大白金刚,夜曼多迦、大力、忿怒、摩诃迦罗、宝藏神等五躯”。结合大理国写经中“三大白金刚”合为“乌贤王”的记载,法藏寺原供奉的“三大白金刚”很可能与“乌贤”相关,也说明了乌贤与“大黑天神”(摩诃迦罗)无涉。同时碑文还记载了董贤携子于永乐十年(1412年)再次应诏赴京。此次董贤在“六座内宫”启坛四次,“每次七日而有感应”。在内宫作坛并“有感应”,这无疑加深了明初宫廷对董氏的崇信。因此,董贤再次得到了朝廷的封赏,正如碑文所言“六宫启坛,四次摄受。而有感发,赏赐千数”。

大量大理国写经存于法藏寺,而明初洪武年间法藏寺内仍供奉着与“乌贤”相关的“三大白金刚”,这说明此时的董氏世家仍熟悉大理国密法。明初董贤数次应诏赴京,并得以进入内宫开坛作法,这就为董氏世家在明初将遗存的大理国密法引入宫廷内部提供了可靠的基础。同时,《梵像卷》卷后的七篇题跋显示,该画卷在洪武初期(1378年)就流入金陵天界寺,期间可能流落民间,但又在董贤及其子应永乐召见入宫的后一年(1413年)被重新购回,正统年间又因水渍而重新装池。这说明该画卷直到《金刚智经》编纂完成之后,还一直为明代宫廷和相关人士所熟知。董贤和《梵像卷》都在洪武至永乐年间与明初宫廷发生过联系,这就是大理国乌贤图像及其相关密法传入宫廷,并影响到《金刚智经》编纂的背景。

五、结语

大理国写经相关资料和《金刚智经》中的图像及文字记载表明,《梵像卷》中“九首十八臂三足”像是乌贤大王。同时根据大理国写经中的三角坛图和三骷髅等内容,我们对蒐集到的乌贤造像进行了梳理,指出罗卜惹岩画时代稍早,《梵像卷》和一批金铜造像时代相近,而《金刚智经》中的乌贤图像则最晚。同时,在教义上,乌贤“虚凝无相”“随方各应”“假色而生”,在实际修法中其形象随应变化,比如在《金刚智经》中乌贤形象实则有多种指代或隐晦的图文表达。而《金刚智经》中的关键内容与大理国写经的对应关系则反映出《金刚智经》的汇编无疑受到大理国相关乌贤文本的影响。法藏寺碑文即揭示出董氏世家在明初宫廷的积极活动,使遗存的大理国密教得以流入明初宫廷。

《金刚智经》可谓融摄儒释道三教,又杂糅一定的藏密文化,如行文中使用过“明点”一次,以及其中蕴含的隐晦的“双修”法。但通览全经,汉地的传统文化无疑是其母体,经文中以“三足乌”“金乌”“玉兔”“桂树”“西王母”“湛海符文”“月衣水”“五脏”“虾蟆”“天关”“地轴”“文曲”“太清”“三教”“阴阳二相”等词或作指代,或作譬喻,或为行文。类似的情况可见之于大理国写经“人体密教图卷”仪文中,其中“圣节符印”“四季”“五药”“五脏”“五更”等汉地传统固有之思想也杂糅在密教述法仪文中。这些现象说明《金刚智经》的编纂确实和大理国写经中的不少内容都有着近似的思维模式和文化背景,这一文化背景无疑就是汉地的佛教和传统文化。大理国密教以唐密为母体,又形成了一定本土文化,但究其本质仍是汉地密教的支脉和“会昌法难”后唐密的遗存。而大理国密教中的内容历经宋元出现在明初宫廷,又折射出文明发展史上双向交流的现象,反映出云南和汉地在明初之际佛教文化相互交流的史实。