室迩人远 山高水长

邓洪玉

七年青石浸绿苔,

尚自露寒花未开。

翰墨私怀有余迹,

望庐只向暮云来。

去岁孟春时节,我与朋友一道,为恩师章继肃先生扫墓。当时目睹先生陵墓,碧苔遍布,周遭寒楚,想着他老人家静卧高岗,与我们仅一步之遥,却又天人永隔,不仅如鲠在喉,便写下了这首小诗,希望先生在天之灵,能听见我对他的思念。

小陌又逢春,却已无故人。玉骨泉下土,铅云作墨痕。

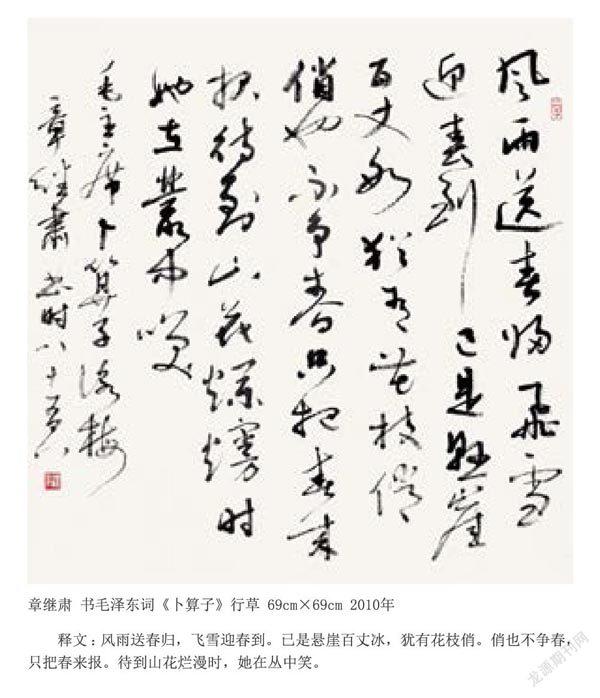

不知不觉,先生已离开我们八个年头了。今年恰好是他诞辰一百周年。“饮其流者怀其源,学其成时念吾师”,虽则我的书法修为还远远达不到他的要求,每每想来均羞惭不安,但仍想籍此契机写点文字悼念先生,聊以慰怀。

(一)

我和书法的结缘,源自我的祖父。

在我幼年时,邻里乡亲们每逢红白喜事,均需要请人写对联礼簿。方圆几十里,只有我的祖父能胜任这桩象征着学识和权威的差事。

祖父当过私塾先生,尤其写得一手好字,在全族中非常有威望。我对他又羡慕又崇拜,从小就立志也要写好毛笔字,要成为像他那样有才学的人。祖父见我时常跟着他依样画葫芦,学得有模有样,便开始给我讲一些历史上书法家的故事,又一笔一划地教我写字,我的书法之路由此启蒙。

祖父去世后,给乡邻写对联和礼簿的任务就落在了我肩上。我感到无上的荣光,但也倍感压力,于是千方百计找机会练习写字。没有字帖,就临摹祖父写过的礼簿。慢慢的,我在家乡开始小有名气。

(二)

引我真正步入书法正道的,是恩师章继肃先生。

1982年,我有幸考入四川文理学院物理系。更幸运的是,我还赶上了在全国始兴的书法热潮。进校后我首次参加学校的书法比赛,便获得了第一名的好成绩,令不少人瞩目;大概也是这一次,有幸让先生注意到了我。

第一次见先生的情景,此时回忆起来,仍历历在目,清晰如昨。

那是一个夏日的午后,系秘书王小英老师告知我,中文系的章继肃老师让我去办公室找他。

在此之前,我已久闻先生大名,他不仅是中文系的开朝元老,更是书法界有名的前辈。我时常暗忖,若能得到他点拨一二,该是何等大幸!但那时因年轻面薄,又带着从乡土间走来的卑怯,故一直不敢前去拜访。没想到先生不仅知道我这无名后生,还主动赐予我面见的良机,上苍诚不欺我!

我又惊又喜,难以置信,一颗心砰砰直跳,几欲迸出。我强压着狂喜和忐忑,一路小跑,穿过绿树荫浓静寂悄然的花园,去往中文系办公室。中文系办公室在一教二楼,我拾阶而上,整个人轻飘飘的,仿若踏云而行。

我轻轻敲开办公室门,第一眼,便看见一个清瘦和蔼的儒雅长者。虽然此前我从未与之谋面,但我料定他便是先生。

果然,他看到我,便笑吟吟地向我走来,将我领进门。办公室里还有一位长者。先生向我介绍后,我才知道原来是书法名家雍国泰老师。

先生简单地问询了我几个关于在校方面的问题,便告诉我,今天召我前来,主要是想要了解一下我关于书法方面的想法。我这时才注意到,办公室有一张案桌,上面已铺好毛毡,布有笔墨,以及裁成一尺见方的宣纸。

先生拿出幾页小楷(后来我才得知这是先生的老师何鲁先生的手稿),让我临摹看看。我望着他,他两眼含笑,双目尽是柔光,仿佛满载着道不尽的千言万语。我心里又是感激,又是紧张,还有蓦然想要将自己和盘托出倾诉殆尽的冲动,几乎不能自已。

在他们的注视下,我硬着头皮开始书写。可不管我怎么强自镇定,下笔时手都抖抖索索,写出的字也扭扭捏捏,一点不似往日的松活舒展。我越写,心就越像一坨被揉成团的纸,皱皱巴巴,满是惭愧和羞愤。

正在我大汗淋漓之际,我偷偷瞄到,先生对雍老师交会了一个眼神,两人便装作若无其事的样子,闲聊着走出了门。

我望着他们的背影,站直身,总算舒了一口气。此时办公室空无一人,我自在许多;深呼吸重整心绪后,那些狂喜和担忧渐隐渐褪,内心逐渐平复,我便继续躬身书写。

大约一盏茶的功夫后,当先生和雍老师再回到办公室时,我已临了差不多有五六篇了。我见着他们,便放下手中的笔,垂手退身到一旁,心里惴惴不安,不知道自己这点“雕虫小技”,先生会如何评价。

先生拿起我临的字,仔仔细细地端视着,神色肃穆,一丝不苟。一旁的雍老师也凑了过来,拿起另外的帧页查看。我忍不住偷偷打量他俩,希望从他们脸上看出点端倪。可除了认真庄重,我什么也看不出来。

他俩一篇一篇地交替审阅着我的“作品”,反复看了好几次,终于缓缓放下。我满心急切望着两位老师,只听先生一边和雍老师谈说,一边对我写的字进行评点。

先生说,我有较强的书法艺术感知力,而这种能力一般在五至十岁间训练最佳,他想知道我是如何拥有这种能力的。我便将祖父教我写字的经历细述了一番。他微微笑着,时不时点点头,询问几句,又时不时和雍老师交会一下眼神,眼神里透露着赞许和怜惜。

他耐心地听我讲完,告诉我:“你少小时候就练习‘童子功,是非常难得的,如果坚持下去,应该有不错的修为。不过,你的字虽好看,却还很缺功力,你知道是为什么吗?”

我热切地望着他。

他继续说:“这是因为你学习不够系统,基本功不扎实,所以还得好好加强,一定要在楷书上苦下功夫。”

曾经一度,我对自己的书法又自负又怀疑,就像一个脚不沾地又找不到目标定位的“杂牌军”,风一吹就飘,雨一来就跑,更不知道自己该往前还是该退后。而今天,我的字第一次被自己高山仰止的前辈进行点评,其中还不乏肯定褒奖,我激动得几乎要泛出泪花,要雀跃起来——我终于得到了专业的认可,我终于知道,自己是不错的!

我原以为到此便结束了。不曾想,先生转头望向雍老师,乐呵呵地,跟他商量着:“这孩子资质不错,但目前还需要好好打磨打磨底子。你先带带,怎么样?”

当时雍老师专攻楷书。我过了很久才醒悟过来:原来先生一早便看出了我书写中的症结,所以才在见面伊始就邀约了雍老师一起,让雍老师对我也“过过目”——惜才之人实不易遇,而遇见像先生这般惜才又懂得因材施教之人更为难得。

我听先生如是说,真是大喜过望,仿佛天降奇遇,恍惚觉得自己是个一心向武却又苦练无门的年轻莽夫,突然被两位奇侠高士点中收门,心里又惊又喜却又说不出一个字,便向着雍老师噗通一声跪下,接着便要磕头。

雍老师一把将我搀起,哈哈笑道:“你要拜就拜章老师,我不过只教你基础,章老师才是你今后真正的老师。”我又依言向先生跪拜。先生轻轻将我扶起,微笑着说:“你我之间,不必那么多虚礼。我只希望你能用心习字,走出自己的路子。”

我不知自己是怎样走出办公室的,只知道心里一片开阔清朗,犹如江上一片光风霁月。我,终于不再是“杂牌军”,是“正规军”了!

(三)

跟雍老师习字期间,先生时常访查我的练习情况,看见哪里有问题,便当场指出。有章、雍二老倾囊相授,我的进益可谓是突飞猛进。不仅如此,先生还不遗余力地将我引荐给了很多文化前辈,譬如国学专家刘实夫老师。

三位老师经常相约一起到野外散步,一边走,一边海阔天空地畅谈诗词歌赋,儒释道法,丹青妙翰,奇闻稗史……先生常常把我叫上,加入他与雍、刘二师的“三人闲话组”。在倾耳细听的同时更为他们的饱学博识所深深折服,暗想,若有一天我也能像他们这样殚见洽闻该多好!

渐渐地,我在散步时从一言不发到偶尔能接上几句话,再到可以和他们谈论越来越多的话题,我也才慢慢反应过来,先生是在用这样的方式为我传授文化知识——他一直告诉我:书法绝不只是一门技艺,如果没有足够的文化底蕴作为支撑,写出的字是没有生命和力量的。“你是什么样的人,才能写出什么样的字。要记住,永远都要多学文化。”这种观念也一直深远地影响着我,成为我书法求索之路的信条。

到今天,我还一如当年,保持着谦卑的空杯心态和对未知世界的好奇心。我从去年开始学习创作古体诗、练习说普通话,不因年龄增长而放弃学习,不因小有收获而自满自封,这其实是深受先生的影响;而那些年,在“野步闲话”中获取的知识,成为了我文化素养的基石,也是我给自己着墨的底色。

天低孤云,远山白练,野径簇草,飞桥荒烟。悠悠天地间,三位满腹经纶的学者谈古论今的剪影,至今是我心中最美好珍贵的画面。

(四)

在这段时间,还发生了一件事,令我永生难忘,也对我后来做人行事的态度产生了极大的影响。

当时三位老师著作等身,常在公开刊物上发表诗词文章。在闲聊之余,便问起我在写作发表方面是否有成绩。出于急于表现的虚荣,我连忙说起自己在中学时写过一篇题为《家乡巨变》的作文,被巴中县的《见春集》收录。《见春集》是我们当地有名的刊物,专门收录优秀的中学生作文。这可是我中学时代最骄傲的事情,我也时常故作不经意地在别人面前炫耀。但别人不知道的是,这篇作文其实是我从《小说月刊》中抄袭的,原文题为《大寨巨变》,我不过改了一下名字,便移花接木了过来。

三位老师听了果然很感兴趣,叫我将发表的作文给他们看看。我虽有些心虚,但又给自己打氣:连巴中的编审都未发现真实情况,老师们这里应该也不会有问题。于是就洋洋得意地把那本《见春集》带到了老师们那里。

当时老师们的反应并无异样,我也暗自窃喜,以为已成功蒙混过关。谁知第二天先生将《见春集》和我抄袭的那期《小说月刊》一同交给了我,我顿时便什么都明白了。

先生并未说什么,我却羞愧难当,面皮灼烧得耳根发赤,恨不得立刻遁形消失,回到宿舍便将那本《见春集》一把火烧掉了。后来,先生对我讲到:“写字,其实如同做人,最最要紧的就是风骨。没有风骨,字写出来就会软软塌塌;做人如果没有风骨,便会失去分寸。”他又笑着说:“虽然是抄袭的,但我发现你还有点小聪明呢。”他顿了一顿,“聪明是一件好事,许多人却不珍惜。我们一定要把聪明劲用在正道上。”

他的话音非常轻,非常平和,像浮云淡薄的四月天。可在我这里,却有千钧之重。从此以后,无论做任何大小决定,我都会先想一想,怎样做,才配称为“走正道”。

(五)

在那个物资匮乏的年月,我这个穷学生能吃饱饭、能上学已经殊为不易,要花钱买宣纸写字,简直太奢侈、太负罪了。我不仅舍不得,也的确买不起。所以只能找旧报纸旧书刊写。

自我跟随先生习字伊始,便见他把宣纸裁成一尺见方的尺寸,爱惜的模样,如裁丝帛。而他不知从哪里知道了我的窘境——或许根本无需猜测一看便知吧——于是,每个月他都会按时匀给我二十余张。我无比清楚这些宣纸对他有多宝贵。

我在先生那里还学到一个十分省纸的办法:先用淡墨写草书,待晾干后,再将墨加浓写行书,最后写楷书。如此一来,一张纸可以反复利用很多遍。我得知这个方法后欣喜不已,于是依法炮制。从那以后,每张纸到最后正反面全都被写得满满当当,变成了黑色。即便如此,我都还是不忍心丢掉,简直把每张纸都用到了穷极。直到现在,我仍保留着在一张纸上多遍书写的习惯,只是不再那么“狠”了。

(六)

在先生和其他老师的大力倡导引领下,学校学习书法的学生越来越多。

为了让更多如我一般酷爱书法的同窗砚友有更多习字交流的机会,在先生的四方奔走下,学校成立了书法爱好者协会,我很荣幸地被推选为首任会长。

这是我人生中第一次被正式“任命”,肩上的压力和责任让我忧心忡忡。也暗自打气鼓劲:当年那个给乡邻写对联礼簿的笨拙少年担得起担子,今天,我也担得起!

于是我更加刻苦努力。除了完成分内的学习任务,便是没日没夜地习字。先生见我的字写得越来越稳,便开始教引我钻研《书谱》和《文赋》。当我基本掌握这两部典籍的理论和技法后,又开始教授我研习何鲁先生的书法精要——从始至终,他对我毫无保留,恨不得将毕生所学全都传授于我。

(七)

转眼间,我大学毕业了,即将面临就业分配。

工作的去向,是多少寒门学子人生中最重要的转折点。我也终日惶惶,不知命运将把自己推向何方。

在这个关键时候,又是先生,向我施以援手,再一次在命运这只看不见的大手里,将混沌无助的我拉了出来。

先生联合中文系的老师们,向校方举荐我留校任教。他们认为我文字功底较强,更是不可多得的书法人才,留我在校任教,可以让学校的书法事业走向更开阔的佳境。

然而,留校的难度太大了。因为我专业学科成绩平平,无所建树,学校也没有类似先例——我若留校,必将牵动人事工作的巨大压力,一个不谨慎,就有可能打破一些微妙的平衡。所以先生面临着来自方方面面的阻挠和反对。

除了我聽到的他反反复复跟有关方面的沟通解释,我至今仍不知为了我的留校,他到底付出了多少心力。我只是每每想起他清癯羸弱的匆匆背影,就特别想流泪。

(八)

随着“八五”思潮的到来,尤其是关于吴冠中“笔墨等于零”观点的大讨论后,西方艺术思潮逐渐占据主流,书法热渐渐消退,学校乃至整个社会对书法的重视程度急剧锐减。而因为电脑、打印机的普及,就连通知标语、宣传板报等等,也用不上手写了。

在这种境况下,我的工作发展得也极不顺利。加上成家后生活压力巨大,于是渐渐对学校工作产生了倦怠,更疏于习字了。此时的我,迷茫,焦虑,眼红身边一个个“发财”的朋友,心心念念的是如何才可以快速赚钱。终于,在朋友的鼓动下,跃跃欲试的我,也投身到了商海,开始经营钢材生意。

如先生所说,我是有点小聪明的。很快,我就把生意打理得红红火火,也开始变得越来越像生意人。我每天出入于茶楼酒肆,与形形色色的人推杯换盏,虚虚实实,浑浑噩噩。风风光光的我,自己也说不清自己到底要追求什么。只是偶尔静下来,会想起有一个人,是我没脸面对的。

有几次,我鼓起勇气请先生吃饭喝茶,先生均以身体不适为由拒绝了;我抽空去家里探访他,他也一如往常,没有太多言语,只是淡淡地说,年轻人忙事业,以后若无事就别来了。

我想,在那段浮躁的时间,先生应该是对我很失望的。

在周遭人都争着求财图利的时候,他依然固守着弘扬书法艺术的初心;在书法艺术日渐式微的时刻,别的人也就罢了,连我也撤退了,只剩下他一人孤勇坚守。我好像一个临阵脱逃的逃兵,从未如他当年奋力拉扯我一般用尽全力。

可我从未听到先生说过一句责怪我的言语。或许他也从未责怪过我。宠辱得失,尽皆淡然,他一直拥有着常人难以企及的智慧和气度。否则,他也早已如我般急功好利,早已过得风生水起了。

(九)

近几十年,我踏上了一条自我找寻、自我淬炼的回归路。在光影声色的浮华里,一直在寻觅真正让自己沉静满足的归途。无论耳边充斥着多少杂音,心里始终有一个越来越清晰坚定的声音,那就是重返自己来时的路,去弘扬书法艺术,传承先生遗志;去引领更多的学生研习书法,让传统文化得以盛放。

历经数度风霜,走过数季春夏,那个敏感内向的青葱少年也已是花甲之年。如今,无论周遭多么迷幻,我心里总会常常想起先生,想起这悠悠天地间的一只孤鹤。如若当年那个夏日的午后,他不曾召唤赏识我;如若在那些困苦迷茫的年岁,他不曾教导鼓励我;如若那个惆怅不安的毕业季,他不曾力排众议,为我奋力雄辩;如若在那些恢胎旷荡的原野,在那些谈古论今的四季,他不曾留我在侧。此时的我,会身在何方,过着什么样的生活?

我也时常想,先生与我,非亲非故;但他待我,殚精竭虑,像一个挚爱稚子的父亲,竭尽所能地引领我,一步一步向上攀援翻越。这份恩情,绝非“缘分”二字就能简单叙述归结。而我能为他做的,又有几何?

爱出者爱返,福往者福来。我因先生走上书法之路,又由先生牵引着,回归到属于我的正道,继续完成他的未竟之事。

这,像不像一个生命的隐喻?

或许千百年来,千千万万的文人,均是以这样的赤忱,将文化的基因镌刻在每一位后人的血脉,文化的脉络才得以代代延续相传。先生将自己的一生书写在这片脉络里,我也希望自己能有幸留在这脉络里。

犹记小窗下,诲我诗书长。

我与先生这一世情缘,鄙言累句,哪堪写尽。惟愿先生九泉有知,看到春风桃李,我也已在正道。