STEM教育的应用范畴(十五)

向世清

前一讲我们将探究分为4种方式和形式上的基本类型,本讲我们仍继续解读不同方式和形式的探究中又是如何更能满足STEM的教学过程设计的。这是基于基本类型阐述基础上的更深层次的解剖,可以帮助大家更好地理解、设计和引导学生展开更为有效的探究,并由此逐步向研究过渡,为未来真正掌握研究所具有的规范和水平高度的要求奠定经验性基础上的理解基础。

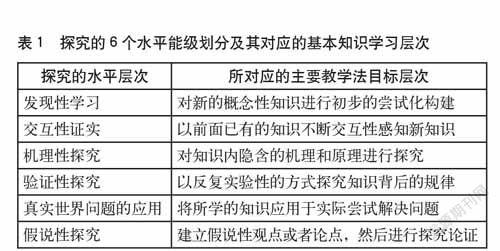

根据国际上已有探究的理论研究结果,除了4种方式和形式上的基本类型划分之外,探究还可以按照进行过程的深度和水平能级分为6个层次。这种划分主要的理论依据是著名教育家约翰·德威的“经验式学习法”(ExperientialLearning)。6个水平层次简单地概括在表1之中。

在仔细解读之前,我们强调性地说明一下,约翰·德威的“经验式学习法”背后所依据的教育学理论正是建构主义教学理论,这一理论已被证明在迄今为止的所有教育理论中相对具有更好的科学性(这里不具体详述,请大家自己查阅相关资料),其核心是,每个人的知识都是逐步建构起来的,其新的知识总是依据其过去已掌握的知识逐步向更多拓展和积累。在这一过程中,已有的知识不仅起着向新知识的出发点的作用,更是理解和逐步“前探”能够“触碰到”的新知识的基础承载,借由事物的性质、规律,以及事物之间的内在联系,将新的知识内涵和意义连接到原来已学的知识内涵和意义之中,并将它们吸收并融合进入已有的知识体系,从而不断将未学知识“建构”转变成发展的已学知识体系,以此循环往复前行。那么,探究的6个层次说正是基于这样的认识实现层次划分的。

从建构主义教育理论很容易看出,探究层次划分从最简单的第1个层次“发现性学习”,到第6个层次“假说性探究”,探究的目的和难度是在逐步提高层次的,所涉及的知识本身是逐步深化和递进的,而且其中有关研究的成分也是越来越得到增多的。以下对6个层次进行逐一解读。

(1)发现性学习 这一层次的探究,实际上是学习者在尝试建立新知识前的一种过程性情形的写照。学习者见到一个新的概念时,他会自然而然地在已有知识的概念下,对新的概念性知识进行一种初步的尝试化判断,看看新的知识是不是那样一种自己想象的“样貌”,然后继续验证所构建的“样貌”是不是感觉对了,是不是估计就是那样子的,这相当于发现了一种新东西之后,因为不知道,就会臆测这是什么,所以带有发现的感觉在其中。可以看出,学习者原有什么样的知识,他所想象的新知识的“样貌”就会有某种什么样的他原有知识的“影子”。于是,这时学习的过程就是站在他已有知识基础上的探究,虽然就像上一讲所述的,它有着完全的开放性和目标不确定性(包括内容范畴和深度程度等),但探究的方向和线索都是发自于其已有知识的延展性扩充、发散、变换、转换等。这是学习者对于新知识的“判断”和“理解”,只是这是不是真正的新知识应有的概念和意义还需要验证而已(多数情况下类似于我们常说的“先入为主”,如图1)。然而,经由这样的过程和不断的验证,他的知识理解、他的知识意义的建构就在“增量长大”中和“积累提高”中提升,新的知识就逐渐和已有知识融合,然后又变为已有的知识作为更新的知识的学习基础。所以,发现性学习的探究层次的核心就在于他的尝试化构建新知识的“动作和行为”,当然这主要发生于思维认识之中。有了这样的认识,教师在学生探究的最基本出发时,就应该鼓励和启发学生依据其自身已有的知识,多“想象”新知识概念的“样貌”,并可以鼓励学生形成丰富多样的“想象”(在已有知识上的构建一定不是只能给出一种单一的样子来的)。

(2)交互性证实 当前一个层次“发现性学习”的探究发生后,学习者会形成对新知识的某些“认识”,但这时他一般不知道认识“对不对”或者“准不准”,于是他会凭着一股渴望验证自己“认识”的正确性和成功性。“先入为主”给了他验证的“靶子”,也给了他修正的机会。当他继续和客观事实、思考分析结果及他人的已有认识不断互动性对比时,尤其是与先贤所认识的结论对比时,他会不断感觉到应该什么样的“认识”才是更合适和更为符合客观结果的应有反映。这样一种反复验证的过程就带有探究的性质,因为他的验证往往也是并不知道该怎么进行,也是凭着以前的已有知识展开更多的“尝试”。直到他的尝试逐渐与应有的认识“吻合”了,他才会定下心来,觉得自己“掌握了”新知识。实际上,人的学习过程中,的确总是以前面已有的知识不断交互性感知新知识的,这样一种交互验证使得探究的层次有所深入,会使得学习者逐步靠近新知识的真实“样貌”。这样的交互性验证的探究越多越丰富多样,尤其是经历认知曲折,学习者用于认识的信息就越多,会使得其对新知识的理解大大增强。作为教师,我们就是要更多地给予学生这样的交互验证过程,这远比直接将新知识的应有“答案”告诉学生来得有效,虽然在这里会让学生的学习进度和速度减缓,但却会在后续的理解中极大减少时间耗费,是一种真正符合学习规律的方式(相比应试教育模式,这样一种耗费时间的前后时空转换大家一定要认识到。您多想一想,时间是前面多花好,还是后面多花好呢?如图2)。

(3)機理性探究 当前述层次的探究发生后,学习者会感知到所探究的是什么了,这时他自然而然地会产生这里面为什么是这样子的“解密”愿望。所以他会继而进入到探究“什么”背后的“为什么”。这种类型的探究是一种在对知识内隐含的机理和原理层次上所进行的更为深入的探究。通常说来,这时更需要用到以前所学过的相关的一些涉及到各种原理性的知识。这样的理解和认识一般更难、更复杂、更深层次,所以这里需要有更多分析、归纳、凝练等中高阶思维,其探究过程也一般会带学习者进入一个高层次范畴。这其中,更多的因果关系的考虑是必不可少的,对“为什么”的猜测判断也自然高于了前面交互性验证层次的对“是什么或什么样”的猜测判断的层次。因为这里所使用的中高阶思维更多,所以这里的探究意义会更大。作为教师,此时可能需要对学生有更深入的学习过程关注,确保他们的探究有较好的因果关系分析过程,确保他们是在进行“想知道究竟为什么”类型的探究。所以,这里教师要多跟踪学生的探究状态和进程情况,然后“该出手时就出手”,关键的时候予以启发和修正。但是,切忌直接将“为什么”告诉给学生。

(4)验证性探究 顺理成章、水到渠成的是,当学习者进行过机理性探究这一层次的活动后,他就会对他自身所“认识”到的机理产生正确性和准确性判断的要求。于是,他就会在各种可能下进一步和客观实际情况、他人已经得到的机理性认识对比,反复确认自身的认识究竟是不是“对了”和“准了”。这实际上是在以反复实验性的方式验证知识背后的规律层次上所进行的探究。毫无疑问,因为这其中要总结出规律来,就需要更高层次的凝练和抽象,所以高阶思维发生得更多,也因此这一探究层次更有价值,是认识的关键到位层次。所以,教师在探究的这个层次中始终应牢记更多给予学生机会的原则,让学生多多“探究并归纳规律”(因此说,应试教育中,直接教“定理”“定律”是没有给学生机会学会真正的认知)。

讲到这里,本讲已经解读了6个探究层次中的4个,那么,下一讲我们将继续解读剩下的2个探究层次,并更多联系到与研究的关系。后者是我们为什么特意要留2个层次下一讲解读的关键原因。