末次盛冰期巽他陆架海平面和植被变化对陆表碳通量影响的数值模拟研究

李金澜,田军

同济大学海洋地质国家重点实验室,上海 200092

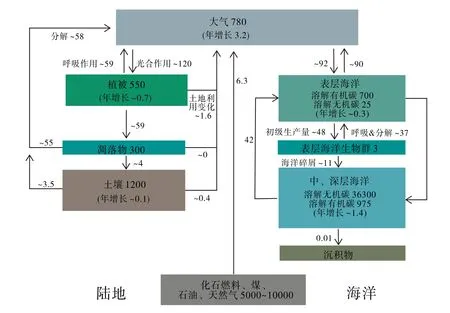

地球表层系统碳库中,海洋碳储量高达38000 PgC(1 PgC = 1 皮克(1015g)碳),占据全球碳库的绝大部分,其中有700~1000 PgC储存在表层海水中,这部分碳可与大气碳库(约780 PgC)发生直接交换,是全球碳循环的重要组成部分[1]。陆地生态系统是碳储量最大的生物碳库,包括植被生物量碳库(植被地上、地下碳库)和土壤碳库两大部分(图1)。在数量上,现代陆地生态系统总初级生产量(GPP)约为 120 PgC/a,通过植物自养呼吸返还到大气中的碳(autotrophic respiration, AR)约为 59 PgC/a;剩余部分称为净初级生产量(NPP), 通过植物组织脱落、死亡、可溶性有机物的根分泌等形式转移到土壤中,当然,大部分的 NPP 也是会通过动物呼吸、微生物呼吸、挥发物排放等形式回到大气中(图1)。如果从碳循环的角度来考虑,大气碳库中每年都有大约15%~18%的碳进入到陆地生态系统(大气碳库约为780 PgC),再考虑到海洋碳库也会与大气进行碳交换,使得大气中的碳每3~4年就会完全更新一次(1 除以每年交换的量),这是地球系统各大碳库中流动最强的一部分碳。土壤碳库的更新周期大约为 25 年,植被碳库的更新周期大约为 10 年。事实上,植物的光合、呼吸作用过程充当了全球碳循环的驱动力。

图1 1990s全球碳循环[1]单位:PgC或PgC/a。Fig.1 Global carbon cycle in the 1990s [1]Unit: PgC or PgC/a.

比如在现代的热带地区,孕育着全球约60%的植被生物量[2],热带NPP占全球的50%以上[3],仅占全球陆地面积7%~10%的热带森林在全球碳循环中的地位十分重要。亚马逊热带雨林因此拥有“地球之肺”的称号,其次是刚果雨林和东南亚雨林,它们的地上生物量均为亚马逊雨林的一半左右[4]。除了地上生物量碳库,土壤碳库在陆地生态系统碳库中一般占有更大的份量。热带雨林泥炭地储存了约6亿t的土壤碳[5],是重要的陆地碳汇。在现代,陆地碳汇固定了大部分“去向不明”的大气CO2,完整未受破坏的热带生物群落估计净碳汇为1.1±0.3 PgC/a[6]。

冰期,东南亚雨林则尤为值得关注,因为如今的东南亚是“海洋性大陆”,爪哇岛、马来半岛、苏门答腊岛、中南半岛、婆罗洲等岛屿之间的水域有较大部分的水深不超过70 m[7](图2);在海平面下降约120 m的盛冰期,巽他陆架的暴露可使得东南亚的陆地面积增加一倍。在这样的情况下,东南亚是否是一个比现代更强的碳汇呢?当然,末次盛冰期的气候状态与现代相差很大,温度和降水可能都有不同程度的降低[8],植被分布可能与现代有所不同。目前关于末次盛冰期巽他陆架植被重建有很大争议,不能确定其是否是被热带森林覆盖或已经演变成稀树草原[9-13]。虽然不同类型的生态系统在碳循环过程和机理上具有一定的相似性,但它们的总初级生产量、呼吸强度、碳滞留时间和碳储量等都具有很大的差异。比如,森林和草原生态系统的碳密度差别很大。虽然目前暂未有直接计算或监测大范围陆地生态系统的碳储量的方法,但仍可通过实地调查结合计算转换的方法得到[14-15]。在中国,科学家们做了大量的陆地生态系统碳密度数据的实地监测和文献搜集处理工作,并构建了2010s中国陆地生态系统碳密度数据库[16]。该数据库有多达15610条数据,其中包括7927条植被生物量碳密度数据和7683条土壤有机碳数据。该数据库中,碳密度最高的生态系统是热带雨林,全国平均的森林生态系统碳密度是草地生态系统碳密度的两倍以上。森林和草原生态系统的碳通量也有很大差别。日本于 2009 年发射的GOSAT卫星的全球二氧化碳通量产品中,包括全球陆地生态系统表层碳通量数据,该数据集表明热带雨林是全年陆表碳通量最大的区域,而非洲大陆的年均陆表碳通量较低是由于分布着广泛的热带草原。不同类型的生态系统对气候的反馈作用也有所区别,主要体现在地表反照率和蒸腾作用的差异上[17]。

图2 巽他陆架地形与河流蓝色虚线代表巽他陆架暴露后发育的河流[9,18]。地形数据来源:NOAA全球地形数据ETOPO1(doi:10.7289/V5C8276M)。原图来自李金澜等[19]。Fig.2 Topography and rivers in Southeast AsiaThe blue dotted line represents the rivers developed after the exposure of the Sunda Shelf[9,18]. Terrain data source: NOAA global terrain data etopo1(DOI: 10.7289 / v5c8276m). The picture is from LI Jinlan et al[19].

影响末次盛冰期碳循环的因子众多,海平面下降导致巽他陆架陆地暴露面积增加可能是过去研究中的薄弱点。而且,由于末次盛冰期巽他陆架的植被分布记录有限,一定程度上限制了巽他陆架的碳循环研究。因此,本研究试图通过数值模拟方法,首先量化极端情形的海陆分布、植被分布对陆表碳通量的影响,再结合已有的植被重建证据,说明末次盛冰期巽他陆架海平面和植被变化在碳循环中的重要性。

1 数据和方法

1.1 CMIP5数据

在进行巽他陆架的数值试验之前,本文分析了第5次国际耦合模式比较计划(CMIP5)中全球地球系统模型的现代控制试验(PI试验)、末次盛冰期试验(LGM试验)的模拟结果。该分析的目的是:首先,从数值模型的角度评估末次盛冰期全球气候条件变化、森林面积变化对陆地-大气碳交换的潜在贡献;其次,与本研究陆面模型的模拟结果进行比较、验证。

在CMIP5中,共有9个模式进行了LGM全球试验,但本研究仅对包含了完整碳循环模块的地球系统模式的模拟结果进行了分析,它们分别是德国的MPI-ESM-P模式、日本的MIROC-ESM模式、法国的IPSL-CM5A-LR模式。因为在物理气候系统模式中,大气CO2是作为模式固定不变的外强迫,所以在植被初始场相同或差别不大的情况下,我们无法从物理气候系统模式的输出结果中,判断不同模式模拟出的物理场差异是否是由植被不同所引起的。但在包含碳循环的地球系统模式中,大气CO2是作为模式的预报量,不管陆面模式中嵌入的是静态植被模型还是动态植被模型,模式中的陆地、大气、海洋三者之间的碳通量都是时刻变化的,各个模式分量也是动态的。以上地球系统模式输出数据由地球系统网格联合会(The Earth System Grid Federation, ESGF)提供。对比评估结果见3.1。

1.2 模型介绍

本研究使用美国国家大气研究中心(NCAR)的通用陆面模型(community land model, CLM4)和河流运输模型(river transport model, RTM)的耦合版本,大气模块为1948—1972年的气象数据,对陆面模型进行循环驱动[20]。CLM4是全球模型,本文选取了模式的中等分辨率版本,大气和陆面模块有着相同的网格配置,空间水平分辨率为1.9°×2.5°,陆面垂直方向上共有15层。为节约计算成本,本研究暂不考虑海洋、海冰、陆冰模块分量,为满足地球系统模型(CESM1.2.1)的接口要求,这些模块分量均使用“存根”版(stub)。

关于碳循环的模拟,CLM4中耦合的陆地生物地球化学模型Biome-BGC(4.1.2版本)[21-22],可对陆地碳、氮循环进行完全预测性处理。但是,该模型没有考虑地下土壤碳库。对地面植物覆盖的划分,CLM4中采用的是植物功能型(plant functional type,PFT)的概念。植物功能型是一个植物集,实际是将功能相同或相近的植物物种划分为一种植物功能型。不同植物功能型具有不同的茎叶光学特性、光合参数等,这些特性决定了它们对太阳辐射的吸收、反射和透射的效果不同,在光合作用、蒸腾作用和气孔张度等方面也会有所区别。CLM4中共有15种植物功能型,其中热带地区主要包括热带常绿阔叶林、热带落叶阔叶林、C3草本植物和C4草本植物。除此之外,CLM4中还定义了“裸土”覆盖类型,与植物功能型一起组合成单元网格/次网格内的陆地覆盖。

1.3 试验设置

由于影响末次盛冰期碳循环、陆表碳通量的因子众多,本研究的重点在于揭示巽他陆架暴露引起的植被变化对陆表碳通量的单独作用效果,所以除了植被和东南亚的海陆分布外,其他如冰盖、地形等均采用1850年控制试验的标准,大气二氧化碳含量固定在工业革命前期水平,为284.7 ×10-6。大气强迫则采用QIAN等制作的数据(1948—1979年)对CLM4进行循环驱动,其中包括太阳辐射、降水、气温、风速、气压等[20]。

本研究设计了如下4个试验(表1)。首先,在1850_XX和lgm_XX实验中,东南亚地区的海陆分布分别设置为现代情形、LGM情形(海平面降低120 m),其他区域默认为现代的海陆分布;因此两者对比得到的是巽他陆架暴露引起的陆表碳通量变化。另外,在XX_tree和XX_grass实验中,分别把东南亚全区的植被设置为热带常绿阔叶林、C4草原,其他区域植被均由默认的MODIS数据提供。后者(植被敏感试验)的设置之所以使用全区雨林、全区C4草原两种极端情形,不仅是基于目前巽他陆架植被重建结果的争议,而且还因为热带雨林、热带草原生态系统也可能会出现在末次盛冰期巽他陆架上,这是两种碳密度相差最大的生态系统,两种极端化的植被分布情形将给出巽他陆架植被对陆表碳通量的最大影响范围。而常绿阔叶林和C4草本植物的选择,则综合考虑了模型中的植被分类以及LGM时期巽他陆架可能存在的水热条件。本文采用的4个试验结果,均基于平衡调整后的30模式年平均数据进行分析。

表1 敏感试验设计方案Table 1 Experimental design

2 结果

2.1 巽他陆地碳库末次盛冰期模拟的可行性分析

通过利用MPI-ESM-P模式、MIROC-ESM模式、IPSL-CM5A-LR模式试验结果的诊断分析,本文从数值模型角度评估末次盛冰期全球气候条件变化、森林面积变化对陆表碳通量的潜在贡献。主要采取两种比较手段:第一种比较是模式自身的PI试验和LGM试验的对比。PI试验即模式的控制试验(将温室气体、臭氧、气溶胶和太阳常数固定在1850年的基础上循环积分,代表没有人类活动影响下的现代强迫条件),其结果常用来与气象要素的现代观测结果进行比较,以评估模式自身的误差或可靠性;而LGM试验与PI试验的不同之处在于,LGM试验采用的是末次盛冰期的外强迫条件,其输出结果通常需要与PI试验进行比较,以得出末次盛冰期的气候条件在该模式中起到的贡献。第二种比较是不同模式之间的横向对比,可考察不同的植被类型、不同的参数化方案等对陆地碳循环的影响。

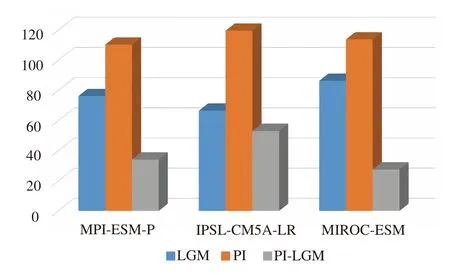

陆地总初级生产量(GPP)是大气碳进入陆地生态系统的最主要途径,也是衡量陆地-大气之间碳交换的重要指标。在MPI-ESM-P、IPSL-CM5A-LR 、MIROC-ESM这3个模式的PI试验中,它们所模拟的全球陆地GPP总和都大致与现代相当(现代约120 PgC/a,工业革命前期比现代稍小),且末次盛冰期的总初级生产量都要比现代低(图3),这与其他非数值模拟手段对碳循环的研究结果相符[1]。与许多研究结果一样,温度和降水是影响陆地生态系统生产量的最主要因素[23-24],在数值模式中也有这样的体现,比如IPSL-CM5A_LR模式所模拟的现代GPP总和要比其余两个模式稍高,对应该模式中较高的降水量;而且IPSL-CM5A_LR模式所模拟的末次盛冰期GPP和现代GPP差距最大,这也对应着该模式的末次盛冰期降水量相对现代降低最多。

图3 3个地球系统模式的LGM和PI试验对全球陆地总初级生产量GPP的模拟结果单位:PgC/a。Fig.3 Simulated global terrestrial gross primary production by MPI-ESM-P, IPSL-CM5A-LR, and MIROC-ESM, respectively Unit: PgC/a.

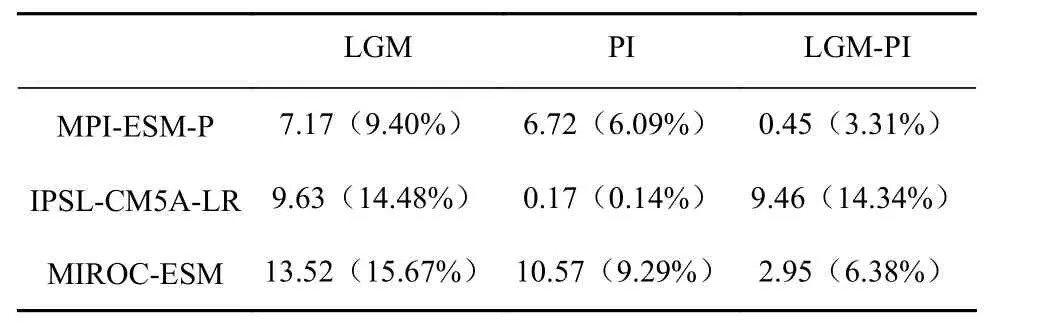

在诊断巽他陆架对陆表碳通量的潜在贡献上,我们选取东经95°至130°、南纬10°至北纬20°区域作为分析范围(以下称此区域为东南亚)。表2展示了东南亚区域的陆地生态系统GPP以及它在全球GPP所占的比例;表3和表4分别展示的是东南亚森林面积、草地面积及在全球森林面积中所占的比例(该区域的植被类型大致只有森林和草原两种)。可以看出,在这3个地球系统模式的LGM试验中,东南亚区域的陆地GPP总和都要比PI的高,而且由于末次盛冰期的全球GPP总和比现代更低,因此末次盛冰期东南亚区域在对全球GPP的贡献上具有更重要的地位。而且在这3个地球系统模式的LGM试验中,东南亚区域的温度、降水都是降低的,因此该区域之所以能够有更大份量的GPP,极有可能是由于陆地面积增大的缘故。比较IPSLCM5A-LR模式与其他两个模式,可以发现IPSLCM5A-LR模式的LGM试验与PI试验模拟的东南亚GPP差异最大,这是因为该模式的LGM试验中森林和草原面积都增大得最多,这也说明陆地面积增加会导致陆地-大气碳交换增加。

表2 东南亚陆地GPP总和及其占全球的比例Table 2 Terrestrial GPP in Southeast Asia and its proportion in the world PgC/a

表3 东南亚森林面积总和 及其占全球的比例Table 3 Total forest area in Southeast Asia and its proportion in the world 1014 m2

表4 东南亚草地面积总和及其占全球的比例Table 4 Total grassland area in Southeast Asia and its proportion in the world 1013 m2

通过对3个地球系统模式的陆地生态系统生产量进行比对分析,基本可以认为植被变化、陆地面积变化会导致陆地-大气碳交换量的变化。当然,关于植被分布和生产量的考虑,只不过是为陆表碳通量、碳循环的研究提供参考。要明确知道末次盛冰期巽他陆架在碳循环中扮演的角色,就必须定量分析陆地生态系统与大气之间的净碳交换量是多少,这样才能判断它在大气碳库中究竟扮演碳源还是碳汇的角色。

基于以上分析结果,本研究利用数值模拟手段,对末次盛冰期巽他陆架的植被分布做出极端化假设,即考虑全区阔叶林和全区C4草本植物两种情况,以量化末次盛冰期巽他陆架对陆表碳通量的影响范围,再在这些试验的基础上,参考有限的地质记录做出具体说明。

2.2 末次盛冰期巽他陆架海平面和植被变化对陆地生产量的影响

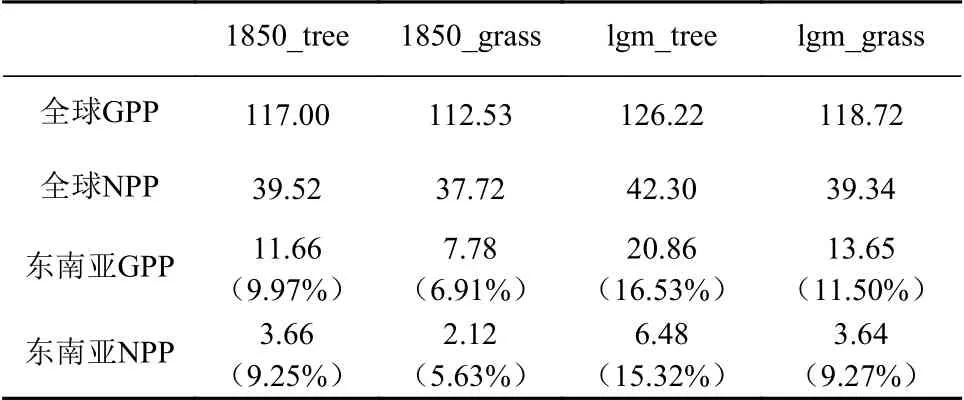

表5展示了4个试验的陆地生态系统生产量输出结果。从数值上来看,模拟的全球陆地GPP总和大致与现代相当,即现代约120 PgC/a,工业革命前期比现代稍小,也与上文所述3个地球系统模式MPI-ESM-P、IPSL-CM5A-LR 、MIROC-ESM的PI试验结果大致相同,说明本文的试验设计方案没有对模式的稳定性造成影响,NPP与GPP的比值也比较恒定。

分别对比巽他陆架暴露前后的植被敏感试验,可以看出:1850_tree的全球总初级生产量、全球净初级生产量都比1850_grass的大,而lgm_tree的全球总初级生产量、全球净初级生产量都比lgm_grass的大(表5),造成这种差异的主要原因是东南亚区域的植被变化。东南亚陆地覆盖为热带阔叶常绿林时,对全球碳循环的贡献比陆地覆盖为热带草原时要更大一些(表5),这与我们目前对这两种生态系统的碳通量观测结果相符合。同时,对比表5中lgm_grass和1850_tree的模拟结果,可以发现这两个试验的全球GPP和NPP总和相当,也就是说,当巽他陆架完全暴露,即使其全部为草原覆盖,东南亚的陆地生产量也与现代全为热带森林覆盖时相当,在全球碳循环中的地位不容小觑。当然,若是森林覆盖,巽他陆架暴露导致的东南亚在全球碳循环中扮演的角色会更加重要。

表5 4个敏感试验的GPP、NPP比较Table 5 Comparison of GPP and NPP in four sensitivity tests PgC/a

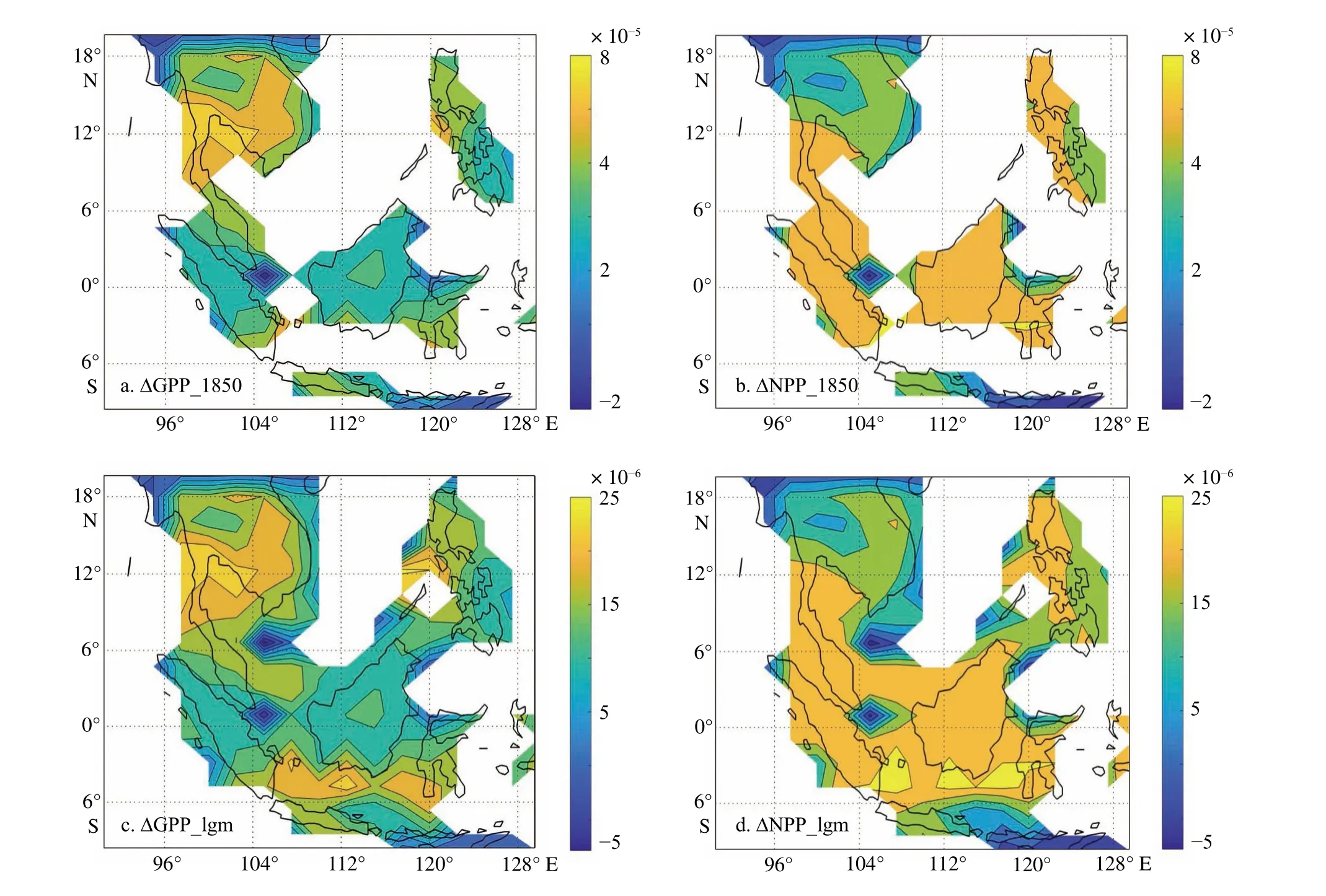

从空间分布上来看,不论巽他陆架是否暴露,在XX_tree与XX_grass两个实验中,陆地总生产量差异(△GPP)最大值出现在赤道外的热带地区,如中南半岛;而净初级生产量差异(△NPP)的最大值出现在赤道附近区域(图4)。根据GPP = NPP +AR(呼吸作用),△GPP、△NPP的地区差异是由呼吸作用差异导致的,具体表现为:在赤道附近,阔叶林、草原都具有极强的呼吸作用,但在赤道外的热带区域,阔叶林的呼吸作用比草原更强;而呼吸作用的地区差异与植被类型、气象条件(如温度、降水)有关。

图4 1850_tree与1850_grass的GPP(a)、NPP(b)之差,lgm_tree与lgm_grass的GPP(c)、NPP(d)之差单位:gC·m-2·s-1。Fig.4 The differences of (a) GPP and (b) NPP between 1850_tree and 1850_grass, the differences of (c) GPP and(d) NPP between lgm_tree and lgm_grass Unit: gC·m-2·s-1.

2.3 末次盛冰期巽他陆架海平面和植被变化对陆表碳通量的影响

在碳循环研究上,除了对植物生产量的考虑外,我们还想定量地知道陆地-大气之间的净碳交换量(net ecosystem exchange, NEE),以明确巽他陆架在碳循环中扮演的角色;同时,陆表碳通量的空间分布情况也是我们想了解的,这对于揭示影响碳循环的机理尤为重要。

在CLM4模式中,与净碳通量相关的变量主要有净生态系统碳交换量(Net Ecosystem Exchange of carbon, NEE)、净 生 物 群 系 生 产 量(Net Biome Production, NBP)、净生态系统生产量(net ecosystem production, NEP)。其中,NEE是陆地和大气之间的净碳交换量,是最直观的,包括所有碳收益和损失过程的净碳交换量,NEE的正、负值分别表明其充当大气碳汇、碳源;NEP是生态系统中碳的净积累,是总初级生产量GPP减去生态系统呼吸(total ecosystem respiration, ER)所消耗的光合产物,但不包括人类活动导致的碳损失等;而NBP是除去各类自然和人为干扰等非生物呼吸过程碳交换后所剩的部分,在绝对数值上与NEE相等。

理论上,通过对NEE或NBP进行计算,就可以定量得出巽他陆架的植被变化、陆地面积变化究竟会对大气CO2浓度产生何种影响。但是,可能由于CESM模式的PI试验对森林、草原两种植物功能型在人类耕种、土地利用等方面处理方式的不同,这两组敏感试验结果的全球NBP总和出现了“XX_tree”变为负数(大气碳源/向大气释放CO2)、而“XX_grass”为正数(大气碳汇/吸收大气CO2)的情况(表6);根据现代森林和草原生态系统的固碳能力推测,可以认为这并非是自然状态下会出现的情形。因此,考虑到本研究的核心是探讨距今2万年之前的末次盛冰期时的巽他陆架,在没有人类活动影响的条件下,我们认为净生态系统生产量(NEP)是一个更适合用于定量研究“末次盛冰期巽他陆架陆-气碳通量”的指标。

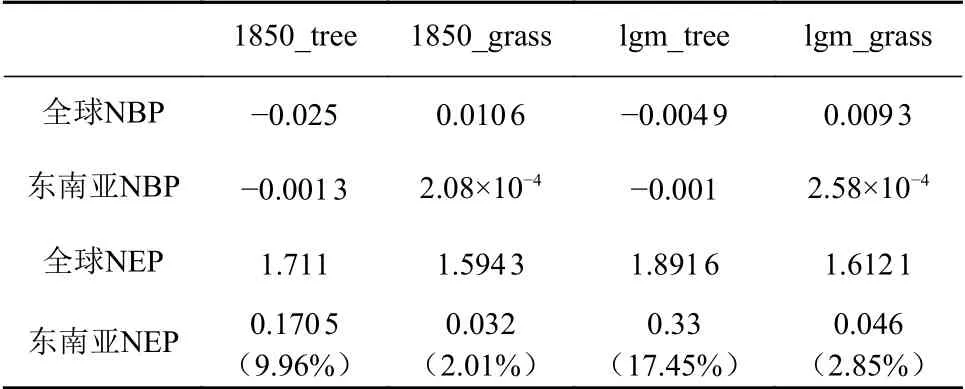

表6 4个敏感试验的NBP、NEP比较Table 6 Comparison of NBP and NEP in four sensitivity tests PgC/a

从表6的各敏感试验的NEP比较中可以看到,lgm_tree的NEP 大 于1850_tree 的NEP,lgm_grass的NEP大于1850_grass的NEP。这说明当植被类型未发生改变时,末次盛冰期巽他陆架的暴露(植被覆盖面积增加)会使得东南亚陆表碳通量增加。同理,1850_tree的NEP大于1850_grass的NEP、lgm_tree的NEP大于lgm_grass的NEP,说明陆地面积相同时,森林生态系统对陆表碳通量的影响比草原生态系统更加显著,这符合目前对这两种生态系统的碳通量观测结果。假设现代东南亚的植被分布和1850_tree相同,那么在末次盛冰期巽他陆架暴露后、东南亚全区为阔叶林覆盖的情况下,东南亚的碳汇能力增强约0.16 PgC/a;如果东南亚全区为草原覆盖,则东南亚的碳汇能力减弱约0.12 PgC/a。

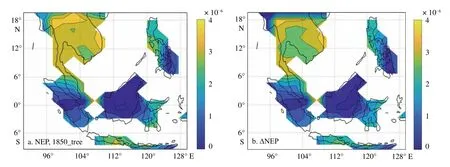

从净生态系统生产量(NEP)的空间分布上来看,同样发现,赤道附近的NEP相比稍微远离赤道的中南半岛等地的NEP要小(图5a),这是由于赤道附近生态系统中极高的呼吸消耗,而热带地区的这种强呼吸作用可能受到温度控制。因此,在末次盛冰期比现代更冷的气候条件下,巽他陆架是否就有可能成为一个更大的大气碳汇?同时,由于两种植被类型下的NEP有所区别(图5b),但差别最大的地方出现在纬度稍高而温度稍低的中南半岛,而不是在赤道附近。因此,在比现代更冷的末次盛冰期,巽他陆架植被类型的改变对碳循环的影响力是否会更加显著?这些问题在本文的敏感试验中暂时无法解答,但在未来的耦合试验中我们可以进一步思考,或者可以针对此问题进行温度敏感试验。

图5 1850_tree的NEP(a),1850_tree与1850_grass的NEP之差(b)单位:gC·m-2·s-1。Fig.5 (a) Simulated NEP in the 1850_tree experiment, (b) the differences of NEP between 1850_tree and 1850_grass Unit: gC·m-2·s-1.

2.4 模拟结果与孢粉化石记录对比

本研究假设了两种相对极端的植被分布情形,定量分析了末次盛冰期巽他陆架植被变化、陆地面积增加引起的陆表碳通量变化。值得注意的是,真实气候条件下末次盛冰期巽他陆架的陆表碳通量是诸多因素耦合作用下的综合结果,而本文通过敏感试验对比分析得出的这些数值并不代表末次盛冰期真实气候条件下的陆表碳通量变化,仅代表着植被、陆地面积这两个因素单独作用的效果。我们的试验结果表明,植被变化和陆地面积变化都会影响末次盛冰期东南亚的陆表碳通量。

尽管此前对于末次盛冰期巽他陆架的植被分布有所争议,但在苏门答腊、马来半岛、婆罗洲等现代岛屿上,孢粉化石记录都较为明确地指示,即使在末次盛冰期热带森林没有减少,低地雨林孢粉成分在末次冰期仍占主要地位,而禾本科花粉只在澳洲北部明显增多[25]。戴璐等[25]从植物学角度分析了全球各地影响萨瓦纳草原发育的气候因素,指出降水量对萨瓦纳分布的主导作用,包括年均降水量和降水量的季节变化;冰期禾本科花粉明显增多的区域,就是以现代降水季节性强的区域为中心扩张。而现代Sunda-Sahul陆架的萨瓦纳草原只有在澳洲北部才出现,在低纬度地区是不存在的[26],这也为冰期巽他陆架没有出现草原扩张提供了佐证。因此,结合本研究的CLM4数值模拟分析结果,认为末次盛冰期巽他陆架暴露会使得东南亚的碳汇能力增强约0.16 PgC/a,可能使得巽他陆架成为末次盛冰期的又一个“地球之肺”,在全球大气二氧化碳浓度的冰期-间冰期旋回中扮演着重要角色。

3 结论和展望

本研究利用CLM4模型探讨了巽他陆架海平面变化、植被变化两个因素对陆表碳通量的影响。数值模拟结果表明:末次盛冰期巽他陆架的暴露、植被分布的变化都会显著影响陆表碳通量。结合已有的孢粉化石证据,当末次盛冰期暴露的巽他陆架被热带雨林覆盖,这些植被变化会通过影响陆表碳交换使得东南亚的碳汇能力比现代增强约0.16 PgC/a,与冰期陆地的碳源角色相反。

本研究进行的敏感试验是大气数据对陆地模型的循环驱动,不包含陆地对大气的反馈,因此基于本研究的数值试验,只能分析末次盛冰期巽他陆架暴露导致的陆地面积变化、植被变化这两个因素对陆表碳通量的独立作用结果,而无法分析碳循环对大气的反馈过程。此外,受土壤碳循环参数化及模型开发的限制,本研究只关注了陆面和大气的碳交换。因此,未来还需要开展全耦合模型的数值模拟研究。