变化环境下长江流域超标准洪水灾害特点研究

李昌文 黄艳 严凌志

摘要: 流域超标准洪水一直是困扰世界的重要问题,给社会经济发展带来毁灭性影响。如何辨识变化环境下流域超标准洪水灾害的新特点及风险要素,是各国政府及水利工作者迫切需要去研究和解决的重大科学问题。以长江流域为例,从气候变化、流域下垫面改变、防洪体系建设、经济社会发展4个维度,动态审视了环境变化引起的流域超标准洪水风险及灾害的新特点。结果表明:全球气候变化增大了超标准洪水的发生几率,大洪水的周期性变化规律亦表明未来发生超标准洪水的可能性较大;水土保持减轻了流域超标准洪水的灾害威胁;洲滩民垸“洪水漫滩-家园重建-再漫滩”恶性循环的状况未根本改变,行蓄洪水与发展保护的矛盾增加了长江流域超标准洪水的调度运用风险;长江流域防洪体系的完善在增加了防御特大洪水能力的同时,由于蓄滞洪区分洪运用困难、河道泄流能力难以保证、外洪和内涝矛盾无法有效协调等原因,仍然不能完全应对流域超标准洪水;经济社会发展尤其是城市化集聚效应致使超标准洪水风险剧增、防洪风险格局改变,每个地区都变得越来越“淹不起”,人们对美好生活的向往加大了水库超蓄和河道强迫行洪的期望值,加剧了防洪调度决策的协调难度。研究成果对科学防御长江流域超标准洪水具有重要科学价值和战略意义。

关 键 词: 流域超标准洪水; 洪水灾害; 气候变化; 流域下垫面改变; 防洪体系建设; 经济社会发展; 防洪風险格局

中图法分类号: TV122;P333.2

文献标志码: A

DOI: 10.16232/j.cnki.1001-4179.2022.03.005

0 引 言

中国特有的气候地理条件与社会经济模式决定了洪水灾害自古就是对中华民族生存与发展影响最为显著的自然灾害,也决定了治水害、兴水利的长期性、艰巨性与复杂性 [1] 。中国洪涝灾害发生频次高,自公元前206年至1949年的2 155 a间,中国共发生较大洪灾 1 092 次,平均2 a左右就发生1次 [2] ,1900~1999年的100 a中,主要江河发生20 a一遇以上洪水31次,平均3 a发生1次 [3] 。研究表明:中国洪灾频度呈递增趋势;影响范围广、程度深,全国约2/3的地区、70%以上资产、60%以上人口、90%以上城市遭受着不同类型、不同程度的洪水威胁,尤其以各大江大河约106万km 2的中下游平原洪水问题更为严重 [4-6] ,1950~2017年洪灾年均受灾面积964.9万hm 2、成灾面积531.3万hm 2 [7] ,直接经济损失严重;1931年洪灾遍及全国16个省区672个县,其中重灾县214个,主要分布在湘、鄂、赣、浙、苏、鲁、豫、皖8省,造成的农田淹没面积达973.0万hm 2 ,受灾人口5217万,死亡人口达40万,灾情十分惨重 [8] 。

上述洪灾中又以大江大河流域超标准洪水造成的损失最重。一般来讲,由强降雨所致、超出流域现状防洪工程体系设计防洪标准的流域性洪水,统称之为流域超标准洪水。对现状防洪能力未达到规划标准的河流,流域超标准洪水为超过防洪工程体系现状防御能力的洪水;对于防洪能力达到或超过规划防洪标准的河流,则指超过规划防洪标准的洪水。该定义适用于3 000 km 2 以上具有重要防护对象的大江大河、重要湖泊及其重要支流。因此,流域超标准洪水不一定都是流域性大洪水,也可为区域性大洪水,如1870年洪水就属于长江上游型洪水,但该洪水超过了长江流域防洪工程体系下的荆江河段防洪标准,故列为流域超标准洪水。干支流、上下游洪水遭遇,是流域性洪水最显著的特点,洪水的遭遇特性以长江中下游干流主要站持续高水位,量化指标为:螺山、汉口、大通站水位分别高于31.50,26.30 m和14.50 m的持续时间超过45 d,根据实测资料,上述3项指标全部满足流域性洪水标准的只有1954年和1998年 [9] 。值得注意的是,流域超标准洪水随着流域防洪标准的变化而变化。如新中国成立初期,长江流域以抗御1949年和1931年实际出现的最高洪水位为防洪目标,而1954年长江中下游水位全线超保证水位,当年属于流域超标准洪水;当前长江中下游总体防洪标准为防御新中国成立以来发生的最大洪水,故现状条件下1954年实际洪水又属标准内洪水。本文以长江流域为例,研究新时期下流域超标准洪水、洪灾的新特点,以期为极端洪灾风险防控提供借鉴或依据。

自新中国成立以来,经过大规模的水利建设,长江流域整体防洪能力显著提高,常遇洪水灾害虽得到控制,但是特大洪水的威胁依然存在,对于超过防御标准的特大洪水,现在仍不能完全控制,还需通过分洪等措施减轻洪水灾害,保障重点防洪对象安全。随着孕灾环境与致灾因子、承灾体脆弱性与暴露量的不断变化 [10] ,以及自然与人类活动交互作用下全球气候反常不断加剧的推动,长江流域超标准洪水灾害的形势日趋复杂。随着全球气候变暖,全球极端暴雨洪涝事件频发,2021年西欧部分地区遭受百年一遇暴雨,中国郑州遭遇千年一遇暴雨,海河流域南系部分支流发生超历史洪水。长江流域暴雨洪涝亦是频繁发生 [11] ,20世纪90年代以来,相继发生了1994年洞庭湖水系、1995年鄱阳湖水系、1996年长江中游、1998年长江流域、1999年长江流域、2010年洞庭湖水系、2012年长江上游、2015年滁河、2016年长江中下游、2017年洞庭湖水系、2020年长江流域性大洪水;长江流域下垫面的改变,特别是卓有成效的水土保持、洪水高风险区的土地利用与城镇化进程的加快,从不同方向改变了超标准洪水风险,前者一定程度上降低了超标准洪水风险,后者因“人水争地”矛盾突出、城镇建设挤占行洪空间,加重了超标准洪水风险;几十年的防洪建设及遗留的防洪短板,显著改变了各地的洪水风险格局,沿江城镇农村等排涝能力及重要支流、中小河流防洪能力的提升使得洪水汇入干流河道的时间、量级发生了巨大变化,中下游干流附近产汇流规律发生较大变化,长江干流高水位对支流洪水、下游高水位对上游洪水顶托影响严重;随着社会经济建设的发展,洪灾风险递增,长江流域高质量发展对防汛提出了更高要求。上述因素相互作用下,长江流域超标准洪水灾害面临更多不确定性和复杂性。因此,必须用动态的观点审视环境变化引起的长江流域超标准洪水风险变化。

2018年4月,习近平总书记考察长江时强调“水患仍是我们面对的最严重的自然灾害之一,要认真研究在实现‘两个一百年’奋斗目标的进程中防灾减灾的短板是什么,要拿出战略举措”。由此可见,流域超标准洪水防御是贯彻落实习近平总书记指示精神,支撑保障流域社会经济发展的重大战略举措之一,必须认真加以研究。2019年12月,水利部办公厅印发了《关于组织编写流域大洪水应对措施的通知》,要求各流域机构准确分析防御流域历史最大洪水的问题症结并提出关键举措。2020年3月,水利部办公厅印发了《2020年度超标洪水防御工作方案》,明确要求流域机构和各地水行政主管部门要抓紧编制(修订)完成超标洪水防御预案。2021年是中国共产党成立100周年,也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年,做好超标洪水防御工作意义重大,责任重大。2021年3月,水利部召开水旱灾害防御工作视频会议,水利部部长李国英指出要坚持“预字当先、关口前移”,在预报、预警、预演、预案上大做文章、做大文章;2021年5月,长江防汛抗旱总指挥部召开2021年指挥长视频会议,水利部副部长魏山忠强调要深刻认识和把握长江流域防汛抗旱工作的新形势、新特点、新任务,强化“四预”措施,把握防灾主动。当前正值全球新冠肺炎疫情防控与极端暴雨天气叠加的关键时期,借鉴新冠肺炎疫情及河南罕见暴雨洪涝灾情对我国治理体系和治理能力带来的重大考验和警示,亟需深入贯彻落实习近平总书记“两个坚持、三个转变”防灾减灾新理念,牢固树立水旱灾害防御底线思维,着重强化风险意识,谋划战略举措,积极防御流域超标准洪水“黑天鹅”事件。

为保障长江流域防洪安全,尽可能减轻洪灾损失,必须对长江流域超标准洪水的变化规律作科学的分析研究,在此基础上提出综合应对措施。本文首先从气候变化、流域下垫面改变、防洪工程体系建设等视角初步分析了超标准洪水的新特点,紧接着从洲滩民垸和蓄滞洪区现状、水工程泄流能力不确定性、城市化和经济社会发展等维度,深入分析变化环境下长江流域超标准洪水灾害的新特点,为流域超标准洪水综合应对措施的探讨提供基础依据。

1 流域超标准洪水的新特点

1.1 全球气候变化及洪水周期性规律导致未来超标准洪水概率增加

20世纪以来,自然变异突出表现在以全球变暖为主的气候变化上,可以说气候变化问题是当今人类社会面临的最大挑战之一,国际上开展了大量的科学研究 [12] 。暴雨是主要的洪水致灾因子,在气候变化作用下极端降水事件时空格局及水循环发生了变异,年降水量总体呈递增趋势,暴雨频次、强度、历时和范围显著增加 [13-15] ,水文节律非平稳性加剧,特大洪水发生概率提高 [16-18] 。20世纪90年代多次发生流域性或区域性大洪水,2020年长江、淮河、松花江、太湖同时出现流域性洪水,种种迹象表明全球气候变化对超标准洪水产生了巨大影响。受气候变化与人类活动交互影响,近年来长江干支流超标准洪水呈现多发、群发态势,2010年抚河、信江洪峰水位接近历史最高,湘江、乌江、汉江上游洪水超保证水位,渠江发生超历史纪录洪水;2011年渠江洪水超实测记录;2012年长江干流宜宾~寸滩河段超保证水位;2016年长江中下游31条河流超历史纪录;2017年洞庭湖出入湖流量为1949年以来最大,湘江10站水位超历史最高记录;2020年长江干流发生5次编号洪水,鄱阳湖发生流域性超历史大洪水,岷江、洪湖、长湖、巢湖发生超历史洪水,长江上游干流发生超保证洪水,横江、綦江、滁河、青弋江、水阳江等支流发生超保证或超历史洪水;2021年嘉陵江发生编号洪水。种种迹象表明,未来流域(尤其在中小河流及流域面积在3 000 km 2 以上的重要支流与湖泊)发生超标准洪水的风险将有可能增高,具体演变趋势还有待进一步观测和定量研究。

从长时间序列看,中国各大江河洪水历来存在不同时间尺度的丰枯交替、连丰连枯的现象 [3] 。根据《长江流域防洪规划》,宜昌站20 a和50 a一遇設计洪水分别为72 300 m 3 /s和79 000 m 3 /s。根据宜昌站调查洪水资料,1153~1870年的718 a间,长江洪峰在80 000 m 3 /s以上的特大洪水共8次(见图1),平均90 a 1次,其中1788~1870年的83 a间最为频繁,发生了4次;1870~2020年宜昌站已有150 a未发生洪峰流量大于80 000 m 3 /s的洪水,2020年宜昌站还原后洪峰流量为78 400 m 3 /s。按照特大洪水间隔期越长、发生机率越大的规律(纯概率统计角度考虑),长江未来发生特大洪水的可能性较大。

1.2 水土保持减轻超标准洪水威胁程度

土地利用范围与方式的迅速改变,使得孕育洪水的下垫面环境发生了显著变化,从而导致了暴雨洪水响应机理的异常表现。地面植被起着截留降雨、调蓄径流、影响径流形成过程和时间分配的作用。已有研究表明,森林对洪水的影响与暴雨过程和林区分布有关,对于单峰型暴雨洪水而言,森林率 n 越大,森林削减洪水径流的作用也越大,不同森林率的流量过程如图2所示。但对于复峰型洪水而言,由于汇流时间的延长,各汇流区洪水过程叠加可能使下游出口断面的洪峰流量增大 [19-20] 。截至2018年,中国森林覆盖率已从1973年的13%提高到27% [21] ,森林的拦蓄作用将逐步显现。相反,森林植被破坏则会减少涵养水分,径流系数随着植被覆盖度的下降(由95%下降至15%)而显著增加(由0.23增至0.59),长江流域的森林覆盖率由1957年的22%下降至1986年的10%,四川省则由1935年的34%锐减至1998年的4%,这是导致1998年长江中游(特别是荆江河段)洪水位(指相同流量)不断抬高的一个主要原因 [22] 。1998年严重洪涝灾情发生后,长江流域实施了一系列生态建设工程,水土保持取得显著成效。2011年,流域水土流失面积减少到38.46万km 2 ,比1985年下降了 31.6% ,实现了水土流失面积由增到减的历史性转变 [23] 。2018年,长江流域水土流失面积34.67万km 2 ,与2011年相比减少3.79万km 2 ,减幅 9.85% [24] 。已有研究表明,流域水保措施综合治理程度达到70%~90%时,减水、减沙效益分别为25%~60%和45%~80% [19] 。习近平总书记强调:共抓大保护,不搞大开发,走生态优先、绿色发展之路,坚持山水林田湖草系统治理、绿水青山就是金山银山的发展理念。随着长江保护法的颁布实施,长江流域正在加快推进生态文明建设,河、湖长制广泛推行,美丽乡村建设掀起热潮,流域超标准洪水灾害的威胁将在一定程度上有所减轻,但仍不能忽视上中游水土保持治理后汇流时间延长引起的上下游洪水遭遇效应。

1.3 防洪工程体系建设增强行蓄洪能力

新中国成立以来,国家投入了大量资金不断建设完善流域防洪体系。经过70 a的防洪建设,长江中下游已基本形成了以堤防为基础、三峡水库为骨干,其他干支流水库、蓄滞洪区、河道整治相配合,以及平垸行洪、退田还湖等工程措施与防洪非工程措施相结合的综合防洪减灾体系,极大提高了流域大洪水的应急处置能力。长江流域已建成大型水库300余座,总调节库容1 800.00余亿m 3 ,防洪库容约755.00亿m 3 ,其中已建、在建重要防洪水库59座,预留防洪库容 749.04 亿m 3 。纳入2021年度长江流域联合调度范围的控制性水库40座、总调节库容854.00亿m 3 ,总防洪库容574.00亿m 3 。随着防洪控制性水库的陆续建成,长江流域超标准洪水调控能力显著增强。荆江河段防洪标准达100 a一遇,城陵矶及以下河段可防御1954年洪水。受江湖蓄泄能力的变化,遇1954年洪水,长江中下游的超额洪量已由20世纪60~70年代的492亿m 3 减至现状的350亿m 3 。

充分利用三峡水库及其上游水库拦蓄,荆江河段遇超标准洪水防洪压力大大减轻,配合荆江分洪区运用,可实现可控分洪。现状和2030年工况下,荆江分洪区运用几率分别下降为300 a一遇和500 a一遇,人民大垸蓄滞洪保留区运用几率约为1000 a一遇,涴市扩大区和虎西备蓄区蓄滞洪保留区运用几率在1000 a一遇以上。现状工况下,遇1870年和1954年型1 000 a一遇设计洪水,三峡水库等控制性水库分别为荆江河段拦蓄洪量约198亿m 3 和282亿m 3 ,荆江河段超额洪量分别为56亿m 3 和15亿m 3 [25] ,只需动用荆江分洪区便可解决荆江河段的超额洪峰流量和超额洪量。城陵矶及以下河段遇特大洪水有较大超额洪量,通过充分发挥水库拦蓄作用和河道下泄能力,可确保遇500 a一遇以下特大洪水中下游城陵矶及以下河段防洪安全。若遇1954年洪水,中下游地区的超额洪量从三峡水库建成前的547亿m 3 减至325亿m 3 ,大大减轻了分蓄洪损失。现状工况下,遇1935年型300 a一遇和1954年型500 a一遇特大洪水,城陵矶附近区蓄滞洪区全部运用后,仍有大量超额洪量需要安排;武汉附近區除重要蓄滞洪区需启用外,还需启用部分一般蓄滞洪区;湖口附近区遇1954年型洪水,蓄滞洪区全部运用后,仍有一部分超额洪量需要安排。研究表明:通过适当抬高河段行洪水位,加大三峡水库等上游水库拦蓄,对沿江泵站采取控排措施,可有效减少中下游超额洪量 [26] ,但要特别警惕堤防超高运用所带来的工程安全失事风险及超额洪量的空间传递风险、水库超蓄运用所带来的上游库区淹没风险,以及泵站控排导致的城市内涝风险。

值得注意的是,当前流域防洪减灾体系是按照防御标准洪水要求建设的,若遇流域大洪水或特大洪水,通过防洪体系有效防御,局部地区可防止发生毁灭性洪灾事件,但仍会产生大量分洪损失,如城陵矶河段遇1931,1935年和1954年等大洪水,通过三峡水库及上游控制性水库的调节,可减少分蓄洪量和土地淹没;对于超过防御标准的特大洪水,除荆江河段遇1 000 a一遇或1870年型大洪水可保证行洪安全外,其余河段现在仍不能完全控制,将给社会经济发展带来毁灭性影响,仍需运用水库超蓄、蓄滞洪保留区、堤防强迫行洪以及牺牲局部低标准防洪保护区等措施减轻洪水灾害,保障重点防洪目标安全。

1.4 河道洪水和城市内涝矛盾难以有效协调

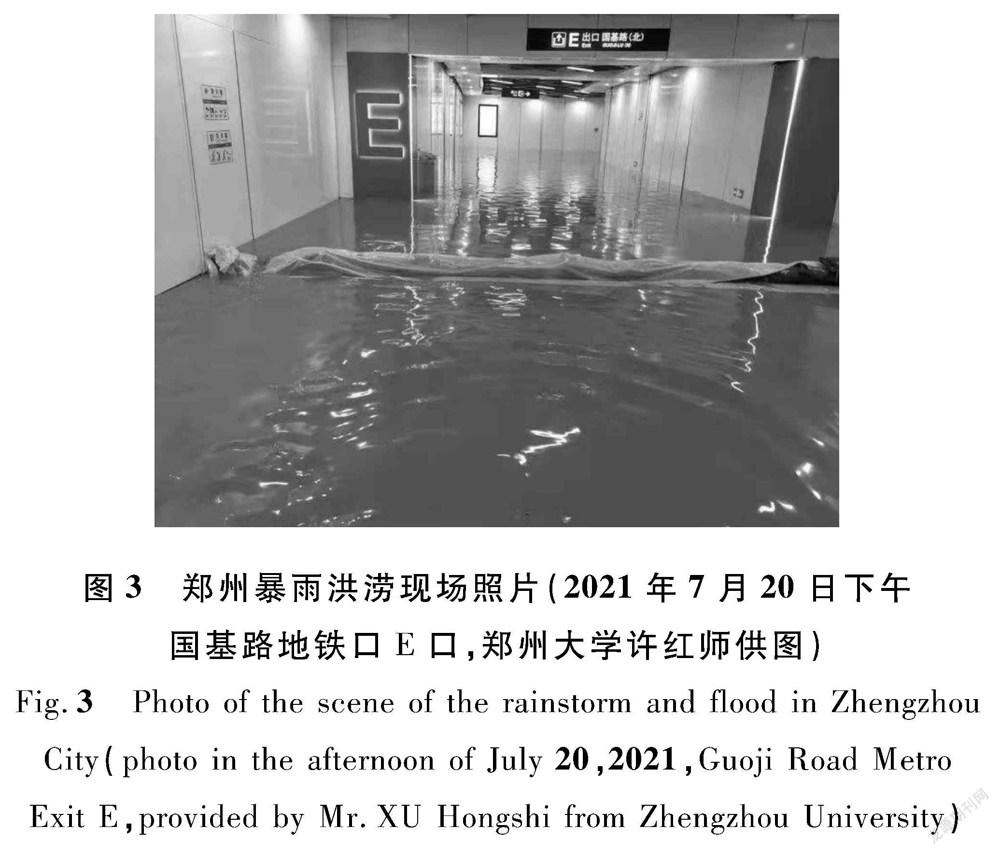

随着长江经济带发展战略的逐步推进,城镇化和工业化水平迅速提高,大规模城镇建设扰动了原有地表地貌,河道、湖泊、洼地等调蓄水体被不断挤占,洪涝水调蓄能力萎缩,城区不透水面积迅速扩大,减小了洪涝调蓄能力又加快了产流过程。已有研究表明,这将使同量级暴雨引起的洪量增加、峰现时间提前、洪峰增大、峰形变陡,洪水风险加大 [27] 。虽然目前武汉市、长沙市、南京市、绵阳市等一批城市先后实施了“海绵城市”建设,但更多的是解决中小雨水径流蓄滞问题,远不能有效应对突发特大暴雨,2021年7月郑州市及周边地区极端暴雨灾害就是一个鲜明的例子,暴雨形成的洪水无法及时排泄到河流(见图3)。因此,构建更完善的排涝系统才是解决城市内涝的根本。目前,长江中下游沿江现有排涝能力仍滞后于城市化的发展。一旦出现大暴雨,城镇排水不畅,低洼地区被淹,极易形成“看海”的内涝灾害,如2016年南京、武汉等城市的“看海”。虽然自2016年以后沿江城市加大了对排涝能力的建设,仅武汉市就斥资393多亿元提升城市排涝能力,有效缓解了城市暴雨洪水问题。但是,从郑州市2021年“7·20”极端暴雨洪水事件可以看出,受气候变化和快速城市化的双重影响,城市内涝突发、频发和高危害等问题仍然突出,“城市看海”“街上游泳”“汽车变船”的景象在汛期时常冲上热搜。

长江中下游干流附近地区沿江涝区总面积14.09万km 2 ,近年来排涝能力相比过去有较大进展,2020年,长江中下游平原区排江泵站总设计流量23 022 m 3 /s 。根据《长江流域综合规划(2012~2030年)》,规划至2030年,长江中下游平原区泵站排涝设计流量将增至30 500 m 3 /s。当遭遇大洪水时,外江出现高洪水位,防汛压力大,此时沿江涝区往往也遭暴雨笼罩,内涝严重,长江中下游沿江排涝泵站将大量涝水抽排入江,在减轻内涝压力的同时,也不同程度抬高了外江洪峰水位,增加了江河额外洪量,加重了防汛负担。遇1954年洪水,如不对泵站进行限排,现状沿江涝区排涝将增加长江中下游超额洪量约224亿m 3 ,城陵矶(莲花塘)~徐六泾河段重要断面最高水位将抬高 0.33 ~0.85 m [28] ,将大大增加中下游防洪压力。

与历史对比,近年来,受城市和平原区排涝能力增强和中小河流治理加快汇流影响,长江中下游高洪水位频现,汉口站最高水位155 a系列前10位有7个年份发生在1990年以后,小洪量高水位可能成为新常态 [29] 。若为减轻外江防洪压力,限制泵站外排,又会造成内部涝水积压,加剧涝灾损失。尤其是遭遇极端暴雨和超标准洪水,保障城镇防洪排涝安全将成为首要任务。因此,如何协调好沿江城镇排涝与防洪的关系,保证防洪安全,减轻涝灾损失,已成为广泛关注的问题。

2 流域超标准洪灾的新特点

2.1 洲滩民垸“洪水漫滩~家园重建~再漫滩”恶性循环

洲滩民垸是一种特殊的行蓄洪空间,滩地既是洪季或大洪水年行洪的场所,也是群众生产生活的基本空间。河湖受泥沙淤积而为人类围垦提供了条件,人与洪水争地而进占洲滩,并构筑民垸。历史上的堤防走线是人类对洪泛区开发的前沿边界,人类在堤防之外、湖边之滩过度地开发和利用洪泛区及侵占行洪通道,抬高了江湖水位,加大了重要堤防安全风险,政府为保护众多小民垸投入了大量人力物力,或得不偿失,或最后还是溃堤、人撤、财空 [30] 。2000年,长江中下游湖北、湖南、江西、安徽4省共有圩垸2 620个、人口2 527.39万人、耕地172.73万hm 2(2 590.87万亩)、土地19 000 km 2 、堤防14 306 km。这些圩垸抗洪能力低,洪灾频繁,1998年长江大洪水使居住在这些圩垸内的人民生命财产遭受巨大损失,4省共计溃垸1 051个,受灾人口243.14万人、耕地23.52万hm 2(352.85万亩),直接经济损失225.8亿元。

为了给洪水以出路,1998年大水过后,党中央、国务院及时作出“平垸行洪、退田还湖、移民建镇”的部署,共平退严重碍洪的圩垸1 442个,迁移人口244.12万人,恢复蓄水面积4 481 km 2 、调蓄容积178.34亿m 3 [31] 。据不完全统计,目前长江中下游干流及两湖已形成封闭保护圈的洲滩民垸共995个,总面积约7 020 km 2 ,总人口约550万人。按分布区域划分为以下3类:

(1) 长江中下游干流。经圩垸平退和联圩并圩后,长江中下游干流河道内仍分布有洲滩民垸406个,总面积约2 510 km 2 ,总人口约129万人(见表1)。按河段统计,荆江河段74个,城陵矶河段39个,武汉河段85个,湖口河段17个,湖口以下河段191个。

(2) 洞庭湖區。洞庭湖区除11个重点垸、24个蓄洪垸外,现有保护耕地面积千亩以上一般垸191个,总面积约2 725 km 2 ,垸内总人口约263万人(见表2)。

(3) 鄱阳湖区。鄱阳湖区除纳入《鄱阳湖区综合治理规划》的46个重点圩外,现有保护耕地面积万亩以上一般圩堤41个,保护耕地面积千亩一般圩堤81个,单退圩堤185个,双退圩堤92个,总面积约1 789 km 2 ,垸内总人口约165万人(见表2)。长江流域洲滩民垸分布如图4所示,典型洲滩民垸形态如图5所示。

考虑到沿江及湖区人多地少和长江洪水的特点,对影响行洪的洲滩民垸采取既退人又退耕的“双退”方式,对其他民垸采取退人不退耕的“单退”方式,这样既发挥了相对较好的调蓄作用,又有利于解决垸内群众的生产生活出路,减轻政府负担 [32] 。应当来说,平垸行洪工作的实施较好地解决了人水争地的矛盾:① 水换其道,增强了河道行洪能力;② 为民垸科学调度创造了条件,增强抗御特大洪水能力;③ 使“小水收、大水丢”的原则落到实处,干部群众的精力能够及时从保垸堤转到保干堤上来。1999年长江大洪水,湖北省沿江各地按照防洪调度预案,精心调度民垸,适时弃守了106处洲滩民垸,减缓了长江防洪压力,防汛费用大大降低,抗洪减灾效益显著。2020年汛期,鄱阳湖区单退圩垸全部主动进洪,进洪量达22亿m 3 ,有效降低湖区水位约0.2~0.3 m,大大减轻了湖口江段和鄱阳湖区防洪压力。

洲滩民垸不享受行蓄洪运用补偿政策,由于资金、搬迁难度等问题,长江中下游目前仍有63个圩垸(蓄洪面积836 km 2 )没有完成平垸行洪、退田还湖规划任务,部分单退垸存在移民返迁的情况,尚有134.79万人需迁移。经圩垸平退和联圩并圩后,目前长江中下游干流及两湖已形成封闭保护圈的洲滩民垸共742个,总面积约6 600 km 2 ,总人口约810万。其中,长江中下游干流河道内仍有洲滩民垸406个,洲上人口约130万人,总面积约2 500 km 2 ;洞庭湖区、鄱阳湖区万亩以下圩垸133个,人口约60万人。

长期以来,洲滩民垸一直是长江中下游防洪体系的薄弱环节和突出短板,同时也是区域社会经济发展的洼地。洲滩民垸汛期长期受洪水威胁,流域超标准洪水条件下更是首当其冲,主要呈现以下问题。

(1) 由于经常性遭受洪水淹没影响,群众生命财产安全保障程度低,“洪水漫滩~家园重建~再漫滩”的状况未根本改变。

(2) 垸内经济社会发展滞后,2020年是全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战的决胜关口,而洲滩民垸行蓄洪的地位决定了其经济社会发展水平明显落后于周边地区,大部分基础设施薄弱,生态环境较差,民生条件恶劣,一次洪水即可能导致垸内居民因洪返贫,政府面临长期而繁重的脱贫攻坚任务,已成为较为集中连片的贫困地区和全面实现小康社会目标的“短板地区”。

(3) 防洪与群众生活生产矛盾突出,为了防止漫滩洪水危害,当地群众逐步修建了生产堤,进一步加剧了洲滩民垸的洪灾风险,威胁下游整体防洪安全。

洲滩民垸作为洲上居民的基本生活空间,目前尚未纳入国家投资进行行蓄洪安全设施建设和行蓄洪运用补偿的范围,缺乏有针对性的建设管理政策规定和投入机制,导致洲堤标准低、防洪设施简陋,堤身堤基质量差,险工险段多,安全隐患大,长期受洪水直接威胁,部分洲滩民垸在尚未达到启用条件时就已溃口,安全设施缺失,基本无通信预警和撤退转移设施,加之人口众多,人口转移安置难度巨大,既不能保证遇大洪水时及时、足量行蓄洪水,又难以保障一般洪水情况下洲上人民群众生命财产安全。

党中央、国务院高度重视洲滩民垸治理及群众脱贫致富工作,习近平总书记强调:要顺应人民群众对美好生活的向往,坚持以人民为中心的发展思想,以保障和改善民生为重点,打赢脱贫攻坚战。因此,如何使这些洲滩民垸能够按要求行蓄洪水,同时解决垸内人民防洪安保,是长江流域防洪减灾亟待进一步深入研究的问题。随着长江上中游控制性水库群的建成和中下游干流堤防的全面达标,中下游防洪能力显著提升,洪水调度的灵活性和主动性显著增强,为一般洪水年避免洲滩民垸行蓄洪运用提供了可能性,为洲滩民垸居民安居乐业,适度改善民生提供了十分有利的条件。为解决目前长江中下游洲滩民垸数百万居民生命财产安全保障程度不高,民生条件改善与洲滩行蓄洪运用矛盾突出问题,建立和谐的人水关系,亟需开展洲滩民垸保护和发展管理方案研究,从流域防洪体系层面,基于洪水风险理念研究一般洪水和超标准洪水条件下洲滩民垸的调度运用方式,保障洲滩民垸居民在一般洪水条件下的生命财产安全,有效发挥洲滩民垸在关键时刻的行蓄洪作用,协调处理好民生条件改善与洲滩行蓄洪运用之间的关系,顺应人民群众对美好生活的向往,使改革发展成果更多、更公平惠及全体人民。

2.2 蓄滞洪区分洪运用难度大

长江中下游防洪存在河道泄洪能力与巨大洪水来量极不相应的问题,长江干流枝城站1860年和1870年2次出现了约110 000 m 3/s的洪峰,远超过了河道泄洪能力(约为63 600 m 3 /s)。按照长江流域防洪总体布局,长江中下游安排有42处蓄滞洪区,包括重点蓄滞洪区1处、重要蓄滞洪区12处、一般蓄滞洪区13处、蓄滞洪保留区16处,总面积约1.24万km 2 ,可蓄纳约590亿m 3 的超额洪水。堤防达标后,遇防御对象1954年洪水,中下游分蓄洪量492亿m 3 。目前,长江洪水来量巨大与河道安全泄量不足的矛盾依然非常突出,遇1954年同等大洪水,即使充分发挥已建成的三峡工程及上游控制性水利水电工程的防洪作用,中下游干流相应的分洪量大为减少,但由于河湖蓄泄能力相对不足,长江中下游仍需运用25个蓄滞洪区分蓄约325亿m 3 的巨大超额洪量,中下游平原地区需承受的洪水威胁和洪灾损失依然巨大,蓄滞洪区在较长时期内仍是长江防洪体系的重要组成部分。

由于种种原因,当前部分蓄滞洪区建设仍未达到规划要求;且随着社会经济发展,蓄滞洪区内人口还在增加,经济体量也不容忽视,运用蓄滞洪区的代价越来越大。特别是近50 a来,大部分蓄滞洪区都未运用过,一些蓄滞洪区自建成后还从未启用。因此,一旦发生超标准洪水,蓄滞洪区运用的不确定性将对应急处置能力产生较大影响,不仅需要决策运用哪些蓄滞洪区,同时还需要紧急转移安置数十万至数百万人,任务极为艰巨,具体表现在下面几个方面。

2.2.1 蓄洪工程建设未完全实施

蓄滞洪区建设滞后,遇大洪水时很难实现“分得进、蓄得住、退得出”的适时适量分洪要求。

截至目前,长江中下游42处蓄滞洪区(见图6)已完成围堤加固达标建设的仅有33处,占78.6%;围堤加固工程正在实施的蓄滞洪区1处;达标长度为 2 357.61 km ,达标率约83%,尚有规划新建隔堤总长75.85 km、加固堤长406.51 km未实施。围堤未达标蓄滞洪区因高程不足,堤身、堤基险情隐患多等问题,在分洪运用过程中,围堤自身安全存在较大风险,危及相邻的防洪保护区。如杜家台北围堤、西围堤、新合垸堤不达标,一旦运用,威胁仙桃市、蔡甸区、汉川市、武汉经济开发区等部分地区的居民安全,各小垸之间围堤不达标,不适应运用预案拟定的视洪水情况分批运用围垸蓄洪的需要;西凉湖蓄滞洪区的咸宁安全区未建成,一旦分洪运用,咸宁市城区部分区域将被淹没。华阳河蓄滞洪区西隔堤未达标,分洪运用后堤防溃决,将对黄冈市西隔堤以西的防洪保护区产生淹没风险等;康山蓄滞洪区的隔堤标准低、常年未挡水,极可能分洪后隔堤决口危及毗邻重点圩堤的防洪安全等。

已建分洪闸的蓄滞洪区5处,在建分洪闸的蓄滞洪区4处,大部分蓄滞洪区缺乏进洪设施。未建进退洪闸的蓄滞洪区运用时需对口门堤段进行人工爆破扒口分洪,存在口门宽度控制困难,汛后堵口复堤时间长的风险,难以保证及时、足额地分滞洪水。

2.2.2 安全建设进展缓慢启用难

蓄滞洪区安全建设严重滞后,截至2021年10月,仅有4处(总蓄洪容积约63亿m 3 )基本完成安全建设(占42处蓄滞洪区的9.5%),正在开展4处安全建设,其他蓄滯洪区安全设施少,绝大多数尚无安置设施。一些传统的安全避险方式(安全台、避水楼等)建设标准低、安置面积小,遇分洪运用,需实施二次转移或再救助;撤退道路和临时避洪场所不足,组织群众疏散存在困难,不仅影响防洪决策,还可能错过最佳分洪时机。如遇类似1954年大洪水,大多数蓄滞洪区启用难度较大,且难以达到规划的分洪蓄洪效果。安全区堤防常年不挡水,未经过洪水考验,分洪期间水位上涨快、挡水高度高,存在安全风险。因此,在汛期及退水期,需对蓄滞洪区围堤加强巡查防守,出现险情及时处置,确保蓄滞洪区堤防运用安全,退水后及时堵口复堤。

即便是安全工程建设较好的荆江分洪区,也存在诸多问题:

(1) 安全区(台)存在不安全因素。埠河安全区围堤未达设计标准,杨家厂安全区围堤没有进行堤基渗控处理,84个安全台不同程度欠高,分洪时无法安置转移居民。

(2) 妥善安置难。很多20世纪60,70年代修建的砖木结构安置房因破损严重,不仅无法安置人员,而且存在安全隐患,随着分洪区社会经济发展,人们对安置后生活条件的要求不断提高,现有安置容量有限、供给良好生活环境的基础设施已显不足,除安置房安置和居住外,有16.30万人需搭建临时房屋安置,不能满足大量人员安置需要,还有9.86万人要转移到周边县市区,协调难度大。

(3) 快速转移难。分洪区内农户拥有机动车和小型运输车辆达9.2万辆,一旦转移势必造成混乱和拥堵。

(4) 抢险救生物资器材缺乏。大部分安全区通道口和围堤涵闸封堵备用土以及抢险砂石料普遍不足,1996年储备的冲锋舟不能使用,1998年调备的救生衣年久老化,不能确保安全,抢险编织袋、帐棚和板房储备不足等。

(5) 通讯专网设备陈旧老化,通信手段单一,现有预警设施不能满足分洪运用需要 [33] 。

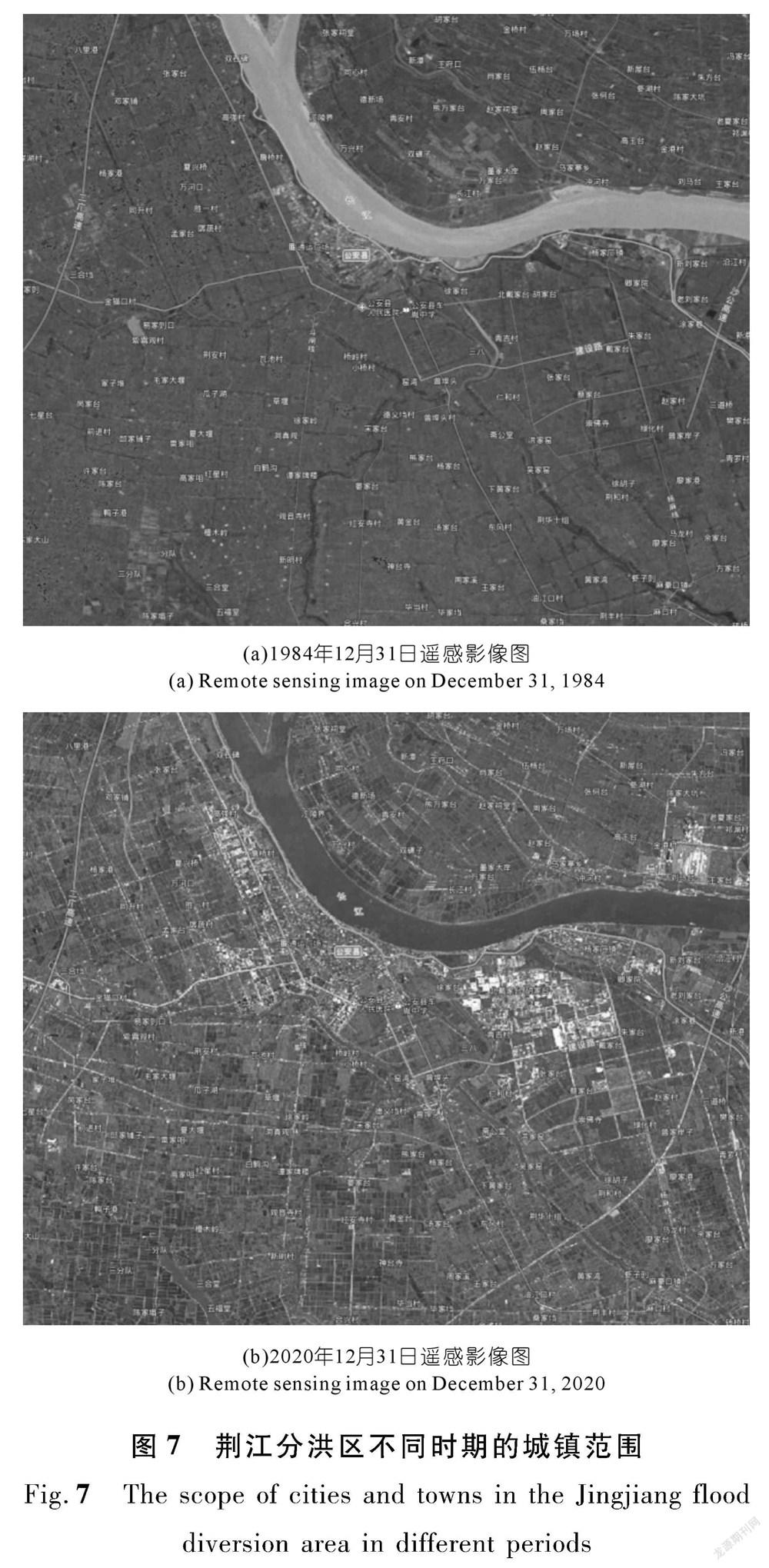

2.2.3 经济社会发展对防御特大洪水提出了新要求

对蓄滞洪区的防洪功能和社会经济发展有机统筹认识不足。在防洪体系中,蓄滞洪保留区作为防御超标准洪水或特大洪水才使用的蓄滞洪区,启用几率较低。由于长时间不启用,容易对防洪风险产生麻痹思想,加之管理不到位,大多蓄滞洪区尤其是保留区缺乏严格的管理制度;移民补偿标准低、群众搬迁意愿不强,人口和经济发展控制难度大;近20 a来耕地减少明显,建设用地增加突出,无序开发建设严重 [34] ,蓄滞洪区现在受淹一次所付出的代价可能是过去的十几倍甚至几十倍,大幅增加了分洪区启用的代价和成本,影响到分洪区及时、安全、有效地启用,一旦分洪运用,国家将面临巨大的经济和社会压力。荆江分洪区1954年分洪运用时区内人口约17.00万人,2019年区内人口已高达61.36万人,其中需转移人口39.53万人,荆江分洪区1984年和2020年的遥感影像如图7所示,可以看出城镇边界已大幅扩展。东西湖蓄滞洪保留区现为国家级经济技术开发区,已落户各类企业2000余家,其中世界500强企业13家,2016年末人口54.11万人、GDP达655.65亿元、工农业生产总值达 1 182.18 亿元 [32] 。这种局面加大了防洪调度决策的协调难度,在遇特大洪水时,如何在保障重点地区防洪安全的基础上,尽量减少洪灾损失是防御特大洪水的要求。蓄滞洪区既要保证在需要分洪时能适时、适量的调度运用,也需要考虑区内人民群众脱贫致富奔小康的适度发展要求。蓄滞洪区内民生基础设施和人民群众生活水平显著低于周边地区平均水平,区内居民人均国内生产总值仅为2.94万元,远低于2020年全国平均水平7.24万元。

2018年4月26日,习近平总书记在深入推动长江经济带发展座谈会上的讲话中指出,“三峡库区、中部蓄滞洪区和7个集中连片特困地区脱贫攻坚任务还很繁重”,蓄滞洪区是脱贫攻坚的重要区域,需要根据防洪形势的变化及时优化调整蓄滞洪区布局,对确需保留的蓄滞洪区探索适应新形势的建设和管理思路。目前,随着三峡水库等长江上中游控制性水库的建成,流域防洪治理已经逐步进入第三阶段,为蓄滞洪区布局调整创造了条件,长江经济带发展需要协调蓄滞洪区布局与地区经济社会发展的关系,同时需协调好标准内洪水与超标准洪水的应对衔接相关关系,基于洪水风险的管理思路研究制定蓄滞洪区蓄洪工程和安全设施的建设方案,以协调行蓄洪水和防洪保安、民生保障之间的矛盾,充分发挥蓄滞洪区的调洪蓄涝能力,推动“韧性城市”和蓄滞洪区经济社会建设。

2.3 水工程短板突出,河道泄流能力难以保证

2.3.1 部分防洪工程未达标建设,遇标准内洪水仍有短板

近年来防洪安全形势保持稳定向好,但仍存在诸多短板,影响防洪安全的深层次矛盾和问题还没有根本解决。长江上游的防洪工程体系还需加强,四川省、重庆市部分城市未形成闭合的防洪圈,县城以上城市、人口密集城镇以及集中成片农田平坝等防洪问题突出,有140 km干流河段未达防洪标准;长江中下游总体防洪标准较高,但通过历年来的防洪实践来看,也存在部分堤防管护不到位、支流防洪工程不完备等短板。

长江中下游干流堤防是1998年大水后完成达标建设的,堤防高度、断面已达标,消除了长江重要堤防长期以来存在的严重隐患,险情数量由1998年的9405处逐步减小至1999年的1655处和2016年的50处。但值得关注的是,因堤防运行时间长,加之受三峡水库等长江上游控制性水库运行后“清水”下泄导致中下游干流河道大范围、长历时、大幅度冲刷影响,近年来局部河段河势调整有所加剧,新的崩岸险情频繁发生,部分已治理守护崩岸段发生新的险情,2003~2015年长江中下游干流河道共发生崩岸825处、总长约643.6 km,对堤防工程的稳定构成潜在威胁;部分河段堤身、堤基存在隐患,汛期依然出现险情,因此,必须重视对堤防特别是长江干堤等重点堤防的检查与防守,作好抢险的准备,尤其是作好抢护溃口性险情的预案和必需物料的准备。

长江流域主要支流和重要湖泊堤防工程线长面广,存在建设标准偏低、行洪能力不足、堤身断面不足、堤身质量较差、涵闸老化破旧等诸多问题,如洞庭湖区一般垸堤防达标率仅33.1%~51.7%,遇高洪水位时管涌、渗漏等重大险情较多,是防洪工程體系的主要薄弱环节,严重制约地区经济社会发展。2016年汛期,支流及湖区堤防发生险情3 222处,占全部险情的 96.5% ;2017年汛期,长江中下游地区累计出险138处,其中洞庭湖、鄱阳湖区堤防出险127处。

2.3.2 遇超标准洪水,堤防出险溃决风险加大

继1954年和1998年大洪水之后,长江流域发生了2020年流域性大洪水,但仍未发生与1954年洪水同等规模甚而超过该规模、影响举国上下的特大洪水。越是稀遇洪水事件,规模越可能大大超出现有防洪工程体系的调控能力,而近几十年来发展的防洪体系,尚缺乏稀遇洪水的考验。受上游水库调蓄及下游河道演变影响,长江干流荆江大堤等堤防长期没有挡水,河道实际过流能力尚待复核。此外,由于蓄滞洪区长期没有运用,相应进洪、退洪控制工程存在不同程度的险情,如荆江分洪区进洪闸启闭设施老化,能否正常运用尚未可知,退洪闸淤塞较为严重,急需进行安全鉴定,对目前能否按照设计3 800 m 3 /s过流能力控制下泄尚无实战检验,运用效果不确定性较大;大部分蓄滞洪区的临时进退洪口门工程分洪运用时,均要采取临时爆破方式,能否在规定时间爆破开,达到下泄的分洪流量,未经过演练。因此,有必要对水工程的现状泄流能力以及超标准洪水下河道强迫行洪的潜力进行系统复核,明确超标准洪水情况下长江流域重点河段和重要蓄滞洪区的防洪能力,为流域超标准洪水应对提供本底资料支撑。

2.4 经济社会发展改变流域超标准洪水灾害风险格局

2.4.1 城市化集聚效应致使超标准洪水风险剧增

现代人类经济社会活动以城市化最为显著,城市是第二、第三产业的载体,是经济社会发展的主要推动力和进步标志。中国城市化率已由1949年的 10.64% 增长到2019年的60.6%,城镇常住人口由4 000万人增至8.48亿人。随着长江经济带、长三角区域一体化、成渝双城地区经济圈等战略的深入推进,沿江城镇化格局不断优化,人口、土地和产业城镇化率将不断提高 [35] ,人口数量和社会财富显著增加和日益集聚,使得城市面临的超标准洪水风险不断增加,对防洪减灾提出了更高的要求,由此带来以下问题。

(1) 城市群和城镇化影响。城市群是城镇化和工业化发展到高级阶段的必然产物,作为国家参与全球竞争与国际分工的全新地域单元,正在肩負着世界经济重心转移和“一带一路”建设主阵地的重大历史使命,成为世界进入中国和中国走向世界的关键门户,是建设美丽中国、推动形成人与自然和谐发展和实现中国“两个一百年”奋斗目标的重点区域。中国城市群是国家经济发展的战略核心区和国家新型城镇化的主体区,是国家经济社会发展的最大贡献者,2016年底中国城市群以占全国29.12%的面积聚集了全国 75.19% 的总人口、72%的城镇人口,创造了占全国80.05%的经济总量和91.19%的财政收入,集中了全国91.23%的外资,对到2035年基本实现社会主义现代化和实现中华民族伟大复兴中国梦具有非常重要的支撑作用 [36] 。目前长江流域已形成长三角、长江中游和成渝三大国家级城市群,江淮区域级城市群和黔中、滇中两大地区级城市群。其中,长江三角洲城市群以占全国2.21%的土地,养育了10.02%的人口,贡献了19.66%的GDP,是中国最具经济活力的资源配置中心,未来将建成中国率先发展的世界级特大城市群;长江中游城市群以占全国3.3%的土地,养育了9.8%的人口,贡献了10.37%的GDP,是中国地域最广、城市与城镇数量最多的城市群,未来将成为带动中部崛起和长江经济带中游地区实现绿色发展的国家级城市群;成渝城市群以占全国1.93%的土地,养育了 7.99% 的人口,贡献了6.48%的GDP,未来将建成引领西部开发开放的国家级城市群。随着城市群发展,城镇向外围扩展,城市面积大幅度增加,逐渐形成以大城市为中心的城市连绵带,大中小城镇紧密相连,使城市防洪战线加长,保护对象增多,特别是城市的新开发区和城乡结合部防洪设施相对薄弱,一旦发生超标准洪水,后果特别严重。

(2) 人口和资产高度集中,大中城市规模日益扩大,成为增大洪水风险的潜在物资基础。沿江城镇基础设施建设增加,地下设施日趋复杂化,成为新的洪水风险源,城市洪涝灾害的负面效应日益凸显,间接损失比重加大,影响范围远超受淹范围。中国有近95%的城市分布在不同程度洪水威胁的防洪区与防洪过渡区内,在1991~1998年间,有700座次县级以上城市因洪水进城而受淹 [37] ,1994~1998年,全国城市洪涝灾害年均直接经济损失约占同期全国总洪涝灾害损失的16% [5] 。值得警惕的是,上述洪灾多为标准内洪水,是由防洪短板造成的。目前长江上游防洪体系尚不完善,防洪标准和洪水风险防控能力与先进地区灾害承受能力要求相比还有较大差距,洪水风险依然是长江上游地区高质量发展最大威胁。沱江、渠江、涪江、綦江等河流仍缺乏控制性水库,洪水调控能力不足。主要江河堤防建设进展缓慢,成渝双城地区经济圈长江干流、重要支流仅分别完成了规划治理任务的31%和44%,40座城市防洪标准不达标,占比达34%,54座城市基本达标,占比达47%,重庆市中心城区南滨路一期和菜园坝水果市场片区、合川城区、达州城区、綦江城区、大足龙水城区等大部分区域防洪能力仅为2~5 a一遇。现有防洪体系无法完全抵御标准内洪水,如遇超标准洪水,城市洪涝风险将大大提高。

2.4.2 经济社会发展改变防洪风险格局

随着社会经济的发展和防洪体系的完善,洪涝灾害致使死亡人口大大降低,绝对经济损失不断增长,相对经济损失趋向减少 [7] 。长江流域洪涝灾害多发频发,人口集中、经济增长、城镇化推进进一步增加了洪涝灾害的复杂性、衍生性、严重性,给人民的生产生活和经济社会发展带来的冲击和影响更加广泛和深远。现阶段,长江流域人口的城乡分布格局正在发生转变,农村人口逐步向大城市集中。随着人口向洪水高发地区和城镇集聚,如遇超标准洪水,受灾人数和经济损失将明显增加,承灾体物理暴露性急剧扩大,洪水灾害损失的主要部分将由农村转移到城镇,间接损失的比例亦将显著增加。部分地方防汛抢险力量较弱,农村大量青壮年劳动力外出务工,抢险人员落实难,群众性查险抢险能力缺乏,实战经验不足,过去防汛抢险依靠千军万马的形势应随着无人机、三维地理信息、大数据、区块链、5G、物联网、人工智能、生物智能、云计算、互联网+等新技术的投入而改变,然而长江流域大洪水防御非工程体系“软件”根基尚不牢固,防洪工程“空-天-地-水”一体化信息采集、安全分析、评估、预警、措施应对的全过程智慧安全管理体系尚未建立。随着人口老龄化趋势的加快,承灾体的整体脆弱性增加;区域之间经济发展水平差异大,经济相对不发达地区防洪措施不够齐全,导致“越穷越淹、越淹越穷”的恶性循环;社会经济发展与防洪能力建设呈“越安全→越发展→潜在损失和风险越大”螺旋式上升趋势。社会经济发展逐步改变了防洪风险格局,灾害致因日益复杂化,急切需要综合治理。

2.4.3 经济社会发展影响下水库超蓄和河道强迫行洪的期望剧增

中国人口基数大,净增量多,经济增速快,2019年末全国大陆总人口14.00亿人,比1949年的5.42亿人增加了1.58倍,国内生产总值99.09万亿元,为全球第二大经济体,使承灾体的暴露量大大增加。其中,长江经济带面积约205.23万km 2 ,2018年总人口约 5.99 亿人,地区生产总值约40.3万亿元,分别占全国的21.4%,42.9%和44.1%。防洪减灾以保护人民的生命安全为第一目标,人口的倍增将使得中国的防洪压力剧增,人水争地矛盾更加尖锐深刻,可协调的余地大为减少。过去为了应对超标准洪水,在大江大河中下游选择地势低洼、人口较少的区域设置了一批蓄滞洪区,其中长江中下游42处蓄滞洪区,2004,2011年和2019年总人口分别为632.53万人、672.31万人 [38] 和740.73万人。考虑资料条件,根据其中26处蓄滞洪区统计分析社会经济发展情况,区内总人口由2004年的460.53万人增加至2019年的540.22万人,耕地面积由2004年的31.65万hm 2(474.79万亩)增加至2019年的39.63万hm 2(594.49万亩),工业产值由2004年的266.03亿元增加至2019年的3656.11亿元,农业产值由2004年的153.06亿元增加至2019年的630.22亿元,固定资产由2004年的618.74亿元增加至2019年的4161.72亿元(见图8)。蓄滞洪区内人口众多、经济发展迅速,已成为难以适时启用的根本原因。由于人口的急剧增长,使得我国的山区亦成为开发对象,长江上游成渝双城经济圈上升为国家战略后,社会经济发展将进一步提速。

防洪工程建设后,洪水风险由主要支流、湖泊转移到干流。长江中下游主要支流、重要湖泊防洪能力显著提高,溃垸数量显著降低,汇流入江水量增大,长江中下游干堤险情数量由1998年的9 405处逐步减小至1999年的1 655处和2016年的50处;遇1954年洪水,长江中下游地区的超额洪量由实际发生的547亿m 3 减至2020年的271亿m 3 ,淹没面积由实际发生的3.17万km 2 减至2020年的0.92 km 2 ,分别如图9和图10所示,洪灾损失空间分布由面状大范围损失缩小为点、线状局部损失。随着经济社会的发展,无论是首当其冲的河道洲滩民垸、为标准内洪水预留的一般和重要蓄滞洪区,还是为超标准洪水预留的蓄滞洪区保留区,以及在超標准洪水条件下可能要牺牲的局部低标准防洪保护区等,每个地方都变得越来越“淹不起”,都期望洪水通过上游水库拦蓄起来,如仍不控制,则通过河道强迫行洪,致使超标准洪水的行蓄洪空间大为减少,增加了防洪决策的压力。遭遇超标准洪水时,水库调度面临上下两难的困境 [4] ,以嫩江流域为例,由于未就围堤等阻水建筑物制定完善的超标准洪水应对方案,导致围堤的弃与守成为了影响防洪决策的关键,造成尼尔基水库不能按计划调度,为保证围堤防洪安全,常常过于挖掘水库潜力,甚而造成水库上游大片地区淹没;以长江流域2020年4号和5号洪水为例,通过含三峡水库在内的上游水库群联合运用,将中下游干流宜昌及以下各站洪水削减为常遇洪水,降低宜昌至莲花塘江段洪峰水位2.0~3.6 m,沙市站最高水位43.24 m,仅超警戒0.24 m,避免了荆江分洪区的启用,但同时增加了三峡库区洪水淹没损失。已有研究表明,随着水库超蓄水位的提高,库区淹没损失加大 [39] ,但国家对于因水库超蓄导致的临时淹没损失还未出台相关的政策法规 [40] ,下游洪灾损失虽有所减小,但防洪风险却增大 [41] 。此外,对河道强迫行洪的期望剧增,以1998年长江流域型洪水为例,长江中下游干流螺山、汉口、大通等站1998年最大流量、最大30 d和最大60 d洪量均小于1954年,但年最高水位却大大高于1954年,导致长江中下游水位偏高。分析原因,除河湖围垦、泥沙淤积、三口分流减少、大量涝水排江、荆江河段裁弯取直等因素外,还包括原本应启动分洪的荆江分洪区(区内人口已撤离)终因各种原因放弃分洪,致使洪水归槽强迫行洪。总之,人口倍增是防洪形势演变的主因,在流域超标准洪水应对中,必须充分考虑人口压力的时空量变化规律。

新冠肺炎的发生将进一步增加人们对防洪安全保障的期望值。然而现有流域水旱灾害防御体制机制尚待完善,流域机构的职责和运行机制有待进一步明确,以充分发挥其在流域超标准洪水灾害防御中的主导作用,加强其对上下游、左右岸、跨地区、跨部门的协调指挥能力,统筹地方政府和其他行业部门的洪涝灾害防御工作。

3 流域超标准洪水与洪灾的关系

随着全球气候变化及人类活动的交互影响,孕灾环境变化导致流域超标准洪水呈现出一些新的演变规律。随着社会经济发展,承灾体物理暴露性急剧扩大,加之防洪工程体系面临的一些突出短板,使得超标准洪水灾害损失显著增加。如果把流域超标准洪水比喻成“源”,把防洪保护区比喻成“受体”,把气候变化、水土保持、防洪工程体系等比喻成“途径”,则“途径”的变化会对“源”的大小产生影响,“受体”自身社会经济的发展变化则会导致防洪风险格局的演变,水工程短板则会加剧这一风险,进而导致洪水风险传递路径的变化。

宏观层面上,一场洪水灾害发育过程的基本单元可大致划分为3个环节,如图11所示。其中,环节1是水体从云层到河道形成洪水的过程,属于灾害源形成的过程,影响洪水荷载大小的因素主要由极端气候条件、河道槽蓄能力、下垫面蓄水能力、沿江城市排涝能力等,相应的风险管理措施以事前措施为主,如开展河道整治工程等。环节2是河道洪水途经防洪工程体系抵达最终灾害受体(城镇)的过程,影响洪水触及受体概率的主要因素是防洪工程体系的可靠性,相应的风险管理措施以事中措施为主,即水工程联合防洪调度、堤防抢险措施、人工分洪等。环节3是洪水抵达受体后形成灾害损失的过程,影响损失大小的主要是因素是承灾体的脆弱性与暴露程度,相应的风险管理措施较多,包括事前优化城市发展空间规划、事中对分洪区内居民开展紧急转移安置、事后对灾区开展物资、医疗救援等。对于流域层面的洪水灾害发育过程,历时长,面积广,上述基本单元内环节1、环节2可能会沿着时间轴反复,环节3通常出现在环节2之后。若流域防洪工程体系建设完善、调度得当,社会经济发展布局合理,可降低环节3中产生的流域超标准洪水灾害损失。

4 结 论

由于人类活动和气候波动的影响,又迫于经济发展和人口增长的巨大压力,长江流域发生超标准洪水风险总体呈加剧态势,主要表现在以下方面。

(1) 全球气候变化和洪水周期性规律表明未来发生超标准洪水的可能性较大。

(2) 随着“共抓大保护、不搞大开发”“生态优先、绿色发展”“山水林田湖草系统治理”等战略的实施,水土保持取得显著成效,减轻了单峰型支流洪水的超标准洪水灾害威胁;洲滩民垸的发展现状、城市化的集聚效应,增加了流域超标准洪水风险。

(3) 长江流域防洪减灾体系的完善极大提高了流域大洪水的应急处置能力,但对于超过防御标准的特大洪水仍不能完全控制,仍需运用水库超蓄、蓄滞洪保留区、堤防强迫行洪以及牺牲局部低标准防洪保护区等措施减轻洪灾损失,保障重点防洪目标安全。防洪工程体系影响下超标准洪水灾害具有以下特点:① 蓄滞洪区蓄洪建设和安全建设滞后,加之区内社会经济发展迅速,分洪运用难度大;② 水工程短板突出,泄流能力难以保证,河道强迫行洪风险大,外洪和内涝矛盾无法有效协调。

(4) 经济社会发展导致洪水风险递增、防洪风险格局改变,每个地区都变得越来越“淹不起”,人们对水库超蓄和河道强迫行洪的期望剧增,致使超标准洪水的行蓄洪空间大为减少,加剧了区域之间的矛盾,加大了防洪调度决策的协调难度,对如何通过防洪效益补偿机制解决区域间防洪风险转移的矛盾提出了新要求。

综上所述,目前长江流域人们对美好生活的向往与现有流域超标准洪水应对能力的矛盾仍十分突出,亟待长远谋划,开展长江流域超标准洪水综合应对措施研究,以支撑和保障长江流域防洪安全、维护长江经济带社会经济可持续发展。

参考文献:

[1] 王虹,李辉,张大伟,等.洪水风险管理法律法规机制建设的比较研究[M].北京:中国水利水电出版社,2016.

[2] 谭徐明.中国灌溉与防洪史[M].北京:中国水利水电出版社,2005.

[3] 刘洁.城市洪水灾害易损性的量化模型及动态演化研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2014.

[4] 程晓陶,吴玉成,王艳艳,等.洪水管理新理念与防洪安全保障体系的研究[M].北京:中国水利水电出版社,2004.

[5] 裴宏志,曹淑敏,王慧敏.城市洪水风险管理与灾害补偿研究[M].北京:中国水利水电出版社,2008.

[6] 全国洪水风险图项目组.洪水风险图编制管理与应用[M].北京:中国水利水电出版社,2016.

[7] 国家防汛抗旱总指挥部,中华人民共和国水利部.中国水旱灾害公报2017[M].北京:中国地图出版社,2018.

[8] 长江水利委员会水文局,长江水利委员会综合勘测局.长江志 卷一 流域综述 第四篇 自然灾害[M].北京:中国大百科全书出版社,2005.

[9] 程海云,葛守西.长江洪水分类指标体系研究[J].人民长江,2008,39(8):1-3.

[10] 房永蔷.中国洪泛区社会经济发展对洪水暴露性的影响研究[D].上海:上海师范大学,2019.

[11] 于洪蕾.极端气候条件下我国滨海城市防灾策略研究[D].天津:天津大学,2016.

[12] 巢清尘,严中伟,孙颖,等.中国气候变化的科学新认知[J].中国人口·资源与环境,2020,30(3):1-9.

[13] 张奇谋,王润,姜彤,等.RCPs情景下汉江流域未来极端降水的模拟与预估[J].气候变化研究进展,2020,16(3):276-286.

[14] 潘国艳,曹夏禹,张翔,等.赣江流域近50 a来极端降水时空变化特征[J].暴雨灾害,2020,39(1):102-108.

[15] 孔锋,方建,乔枫雪,等.透视中国小时极端降水强度和频次的时空变化特征(1961~2013年)[J].长江流域资源与环境,2019,28(12):3051-3067.

[16] 程玉菲,程文举,胡想全,等.疏勒河流域极端水文事件对极端气候的响应[J].高原气象,2019,38(3):583-592.

[17] 王书霞,张利平.气候变化情景下澜沧江流域极端洪水事件研究[J].气候变化研究进展,2019,15(1):23-32.

[18] 金君良,何健,贺瑞敏,等.气候变化对淮河流域水资源及极端洪水事件的影响[J].地理科学,2017,37(8):1226-1233.

[19] 季学武,王俊.水文分析计算与水资源评价[M].北京:中国水利水电出版社,2008.

[20] 程根伟,石培礼,田雨.西南山地森林变化对洪水频率影响的模拟[J].山地学报,2011,29(5):561-565.

[21] 彭瑞善.粗谈河流的形成、演变和治理[J].水资源研究,2020,9(1):62-72.

[22] 中国民主促进会议政调研部.对长江防洪体系建设的思考:民进长江中上游水患综合防治座谈会论文汇编[M].北京:开明出版社,1999.

[23] 张志强,李肖.论水土保持在长江经济带发展战略中的地位与作用[J].人民长江,2019,50(1):7-12.

[24] 水利部长江水利委员会.长江流域水土保持公报(2018年)[R].武汉:水利部长江水利委员会,2019.

[25] 水利部长江水利委员会.长江中下游防御特大洪水对策研究[R].武汉:水利部长江水利委员会,2019.

[26] 水利部长江水利委员会.长江流域大洪水应对措施[R].武汉:水利部长江水利委员会,2020.

[27] BURBY R J.Cooperating with natue – confronting natural hazards with land – use planning for sustainable communities[M].Washington,D.C.:Joseph Honry Press,1998.

[28] 长江勘测规划设计研究有限责任公司.长江中下游排江泵站纳入长江防洪体系统一调度方案研究报告[R].武汉:长江勘测规划设计研究有限责任公司,2019.

[29] 陈敏.2020年长江暴雨洪水特点与启示[J].人民长江,2020,51(12):76-81.

[30] 湖北省水利厅,湖北省防汛抗旱指挥部办公室.湖北长江防汛[M].武汉:湖北人民出版社,2000.

[31] 水利部长江水利委员会.长江流域防洪规划中期评估报告[R].武汉:水利部长江水利委员会,2018.

[32] 水利部长江水利委员会.长江中下游干流河道洲滩控制利用专题报告[R].武汉:水利部长江水利委员会,2013.

[33] 公安县防汛抗旱指挥部办公室.荆江分洪区运用预案[R].公安:公安县防汛抗旱指挥部办公室,2019.

[34] 丁志雄,李娜,俞茜,等.國家蓄滞洪区土地利用变化及国内外典型案例分析[J].中国防汛抗旱,2020,30(6):36-43.

[35] 李原園,文康,沈福新.防洪若干重大问题研究[M].北京:中国水利水电出版社,2010.

[36] 方创琳.中国城市群地图集[M].北京:科学出版社,2020.

[37] 谭界雄,李星,杨光,等.新时期我国水库大坝安全管理若干思考[J].水利水电快报,2020,41(1):55-61.

[38] 水利部长江水利委员会.长江上中游控制性水库建成后蓄滞洪区布局调整总体方案[R].武汉:水利部长江水利委员会,2018.

[39] 马俊,刘俊威,吴善翔.构建浙江省水库防洪超蓄保险制度的设想[J].水利发展研究,2017,17(7):53-58.

[40] 顾培根.水库超蓄临时淹没处理问题研究[D].北京:华北电力大学(北京),2018.

[41] 咸京,顾圣平,林乐曼,等.基于随机模拟的汛期水库超蓄调度风险分析[J].人民黄河,2018,40(5):39-43.

(编辑:赵秋云)

Study on characteristics of over-standard flood disaster in Changjiang River Basin under changing environment

LI Changwen 1,HUANG Yan 2,YAN Lingzhi 1

( 1.Changjiang Survey,Planning,Design and Research Co.,Ltd.,Wuhan 430010,China; 2.Changjiang Water Resources Commission of the Ministry of Water Resources,Wuhan 430010,China )

Abstract:

Watershed over-standard flood has always been an important issue plaguing the world,which can lead to devastating impacts on social and economic development.How to identify the new characteristics and risk factors of watershed over-standard flood disasters under changing environment is a major scientific problem that governments and hydraulic workers in various countries urgently need to study and solve.Taking the Changjiang River Basin as an example,from the four dimensions of climate change,change of watershed underlying surface,construction of flood control system,and economic and social development,we dynamically reviewed the new characteristics of watershed over-standard flood disaster and risk caused by environmental changes.The results show that global climate change has increased the probability of over-standard floods,and the periodic changes of large floods also indicate that there is a higher possibility of over-standard floods in the future.Soil and water conservation measures have reduced the threat of over-standard floods.The status of the ‘flood overbank-home reconstruction-re-overbank flooding vicious cycle in the bottomland has not fundamentally changed.The contradiction between flood storage and development protection has increased the risk of operation and utilization of over-standard floods in the Changjiang River Basin.The improvement of the Changjiang River Basin flood control system has increased the defense against major floods.However,due to the difficulties of flood diversion in the flood storage and detention areas,difficulties in ensuring discharge capacity in river channels,and the contradictions that cannot be effectively coordinated between external flooding and internal waterlogging,it is still unable to fully controlled the over-standard floods in the basin.Economic and social development,especially the effect of urbanization and agglomeration,has led to a sharp increase in the risk of over-standard flood and a change in the pattern of flood control risk,so every region has become more and more overwhelmed.People’s longing for a better life has increased the expectations of reservoir overstorage and flood discharge in the river channels,intensified the difficulty in coordinating flood control scheduling decisions.The research results have important scientific value and strategic significance for the scientific defense of the over-standard floods in the Changjiang River Basin.

Key words:

watershed over-standard flood;flood damage;climate change;change of watershed underlying surface;construction of flood control system;economic and social development;pattern of flood control risk