东道国政治风险对企业对外直接投资绩效的影响

——基于企业风险管理能力与东道国自由裁量权的联合调节效应

杜晓君,石茹鑫,冯 飞,张 铮

(东北大学工商管理学院,沈阳 110169)

一、引言

随着世界经济一体化的深度融合和国际利益关联性的日益加强,中国跨国企业对外直接投资规模逐渐扩大,2019 年度《中国对外直接投资公报》显示,2019 年中国对外直接投资净额为1369.1 亿美元,对外投资流量和存量连续多年稳居全球第三,然而中国跨国企业在对外投资过程中遭受东道国政治风险的事件也逐年增加。特别是随着“一带一路”倡议逐渐从理念变为行动,中国跨国企业顺势加大了对“一带一路”沿线国家投资的步伐,而“一带一路”沿线大多为政治风险比较高的发展中国家。例如,2014 年,越南骚乱导致在越的中国企业停工;2017 年,塔吉克斯坦政府军与国内反政府武装交锋,导致塔中公路一度停运并破坏了中亚天然气管道,严重影响了能源运输,给中资企业带来了巨大损失。随着逆全球化的深入发展,中国跨国企业遭受发达国家政治风险的事件也日渐增多。例如,2019 年,美国将华为及其子公司列入“实体清单”;2020 年,字节跳动遭遇美国的强制封禁。以上事例表明,随着对外直接投资的快速发展,遭受海外投资的政治风险将成为中国跨国企业的对外投资新常态。

高政治风险区位的政府政策具有不连续性和不可预期性,是影响跨国企业对外直接投资绩效的重要因素。传统跨国企业理论认为高政治风险的东道国政府政策稳定性低且官僚体制力量强大,加大了东道国公共行政政策的不透明和市场的不自由竞争(Méon et al,2012),企业投资高政治风险东道国会带来较低的收益。然而,针对新兴经济体跨国企业投资高政治风险区位的研究对传统跨国企业理论提出了挑战,Song(2002)发现高政治风险区位具有丰富的自然资源、更多廉价的劳动力和更广阔的市场,能够实现跨国企业在投资中的规模效应,能够促进企业投资收益的增加。然而,东道国政治风险是外生变量,对跨国企业对外直接投资绩效的影响应该是同质的,虽然已有文献初步阐明了东道国政治风险对企业对外直接投资绩效的影响,但却无法对投资相近政治风险东道国的不同企业产生差异绩效的问题做出合理解释,对东道国政治风险与企业对外直接投资绩效关系的考察尚缺乏整体性,难以洞悉东道国政治风险对企业对外直接投资绩效的真实影响。

事实上,跨国企业在高政治风险东道国的投资绩效受到企业能力和东道国政治结构的影响,企业能力直接决定了企业是否能够影响甚至改变高政治风险东道国的不利投资经营环境以增加投资收益。跨国企业的对外直接投资具有母国的根植性,新兴经济体国家制度质量较差,为了弥补当地市场的缺位,企业在与母国政府持续互动的过程中逐渐形成风险管理能力,在面对高政治风险的东道国投资环境时会采取更积极的态度(Dieleman 和Boddewyn,2012),例如企业通过进行竞选、游说、捐款等政治活动影响东道国政府对企业进行有利的监管和政策制定,降低在东道国面临的政治风险,增加企业在高政治风险东道国投资的市场竞争力(Oliver 和Holzinger,2008)。因此有必要探讨风险管理能力对跨国企业在高政治风险区位投资绩效实现的影响。进一步地,东道国政治结构与企业能力也存在着交互作用,一定程度上东道国的政治结构决定了企业能力在东道国的应用效率。东道国自由裁量权作为东道国政治结构的重要表现形式,体现了东道国政府行政部门的制衡程度,影响跨国企业风险管理能力在东道国的有效性和适用性,从而影响企业在高政治风险东道国的投资绩效。因此企业风险管理能力和东道国自由裁量权的交互可能会影响东道国政治风险与企业对外直接投资绩效之间的关系。

基于以上分析,本文基于交易成本理论,探索东道国政治风险对企业对外直接投资绩效的影响机制,以及跨国企业风险管理能力对东道国政治风险与企业对外直接投资绩效关系的调节作用,本文进一步从东道国自由裁量权角度探讨跨国企业风险管理能力有效性的情境条件,分析企业风险管理能力和东道国自由裁量权对东道国政治风险与企业对外直接投资绩效关系的联合调节作用,为解释跨国企业如何在高政治风险区位实现对外直接投资绩效的“黑箱”提供理论支持。

本文通过以下三个方面为东道国政治风险对跨国企业对外直接投资绩效影响的研究做出贡献:第一,本文基于新制度经济学,从交易成本理论角度探究东道国政治风险对跨国企业对外直接投资绩效影响的作用机制,是在传统跨国企业理论的基础上,对已有研究理论视角的拓展和完善。第二,引入跨国企业风险管理能力,探索东道国政治风险对跨国企业对外直接投资绩效影响的作用边界,强调了风险管理能力是跨国企业在高政治风险东道国实现对外投资绩效的重要条件,是对已有研究无法解释的投资相近政治风险东道国的不同企业产生差异绩效问题的回应。第三,以东道国自由裁量权和跨国企业风险管理能力结合为研究重点,考察二者的联合调节效应,不仅使得东道国政治风险对跨国企业对外直接投资绩效影响的研究更加完整,洞悉东道国政治风险对企业对外直接投资绩效的真实影响,还为跨国企业如何在高政治风险东道国有效实现对外投资绩效提供建议。

二、理论分析与研究假设

(一)东道国政治风险对企业对外直接投资绩效的影响

跨国企业的对外直接投资活动是在东道国制度环境下的经济行为,受到东道国制度环境的制约,东道国政治风险是制度环境的主要构成部分,影响东道国政府公共政策的提供,是影响跨国企业投资经营状况的重要因素(Henisz,2003)。关于政治风险概念的界定,可以归纳为三类。第一类,基于政治行动界定政治风险。Simon(1982)认为,政治风险包括东道国政府带来的风险和社会带来的风险,是为跨国企业的经营运作带来消极影响的东道国政府行为或社会行为。第二类,基于政治事件界定政治风险。早期以政治事件定义政治风险是Roo(t1972),他认为政治风险是由于东道国国内政治事件的不断发生所导致跨国企业在经营管理中遭受利润或资产损失的风险。后来,逐渐有研究将导致政治风险的政治事件具化为征收、国有化等(Costa 和Figueira,2017)。第三类,政治风险的扩展性定义。有越来越多的学者将政治风险的定义扩大化,不局限于政府行为或政治事件。John 和Lawton(2017)认为政治风险是指东道国政治环境中的特定行为或无所作为,会直接地或间接地、定期地或偶发地导致跨国企业利润发生改变的可能性。本文参考John 和Lawton(2017)的研究,将政治风险界定为由于政府政策变化导致投资环境的不可估计、非连续的变化,为跨国企业的投资运营带来不确定性和不可预期性。

新制度经济理论发现较差的公共制度环境会使组织产生交易成本,科斯从资源配置效率角度认识交易的本质,交易成本作为制度经济学的核心范畴,是在交易中产生的成本,不仅存在经济活动的具体契约中,还存在于整个经济运行体制中,是一种经济制度费用(Bertrand et al,2007)。由于跨国企业的对外直接投资活动是在东道国政治、行政和司法等制度背景下进行,东道国的政治风险会为企业的投资经营带来交易成本。

东道国政治风险会影响跨国企业的事前交易成本,从而影响跨国企业的对外直接投资绩效。由于高政治风险东道国政治、市场信息更加多变且复杂,跨国企业对东道国信息进行搜集、识别以对东道国的资源、特点、风险进行评估所花费的时间和金钱更多(Thomas 和Carolin,2014;Wei,2016),增加了跨国企业的搜寻成本;高政治风险东道国政策变数大,降低了东道国投资环境的稳定性和交易规则的可预见性,导致跨国企业在东道国的投资过程无法估计(Witt 和Lewin,2007),从而增加跨国企业明晰与东道国双方权利和义务所花费的协商成本。高政治风险东道国政府不公正透明,对腐败控制能力差(Li 和Vashchilko,2010),跨国企业要花费更多成本与东道国政府谈判,且高政治风险东道国政府承诺的可信度较低,存在机会主义行为,跨国企业需要花费更多成本界定和保障产权。因此跨国企业与高政治风险东道国签订契约的成本更高(Katja,2011)。因此,东道国的政治风险会增加跨国企业的事前交易成本,从而导致跨国企业对外直接投资绩效的降低。

东道国政治风险会影响跨国企业的事后交易成本,从而影响跨国企业的对外直接投资绩效。跨国企业在对外投资中的资产具有专用性,本身不具有市场流通性,而高政治风险东道国对跨国企业实行高税收、严管制、契约歧视等政治措施,不仅极大地掠夺了跨国企业的资产,阻碍其投资经营活动的进行,还使得跨国企业在投资中的资产成本难以回收(Buckley 和Casson,1998),从而增加跨国企业在东道国投资的沉没成本。此外,高政治风险东道国政策动态调整大,东道国会推翻、改变或重新解释政策承诺,例如,在事后的讨价还价中东道国会改变跨国企业进入时商定的优惠条件(Boddewyn 和Brewer,1994),跨国企业需要投入更多的资源和精力来监督和控制交易过程,导致跨国企业在东道国监督成本的增加。因此,东道国的政治风险会增加跨国企业在东道国投资的事后交易成本,从而导致跨国企业对外直接投资绩效的降低。综上,本文提出假设1:

东道国政治风险能够降低跨国企业的对外直接投资绩效(H1)。

(二)跨国企业风险管理能力的调节效应

高政治风险区位具有极大的政治不确定性,跨国企业会面临东道国突然的政策变动和不连续性带来的风险(Bucheli 和Kim,2015),导致跨国企业面临巨大的投资交易成本,使跨国企业的对外直接投资收益降低。但跨国企业不是仅仅被动接受东道国政治风险,跨国企业能够利用风险管理能力对东道国政治风险进行反应,从而影响企业在高政治风险区位的投资绩效。风险管理能力是跨国企业重组、利用(Tallman 和Fladmoe,2002)和释放政治资源,以实现新的资源配置,使跨国企业能够适应、预测甚至塑造东道国政治环境的能力。

跨国企业能够运用风险管理能力在高政治风险的东道国采取防护策略(John 和Lawton,2017)。由于东道国政治风险对跨国企业投资的前阶段和投资到位后的经营都有重要影响,跨国企业的防护策略主要分两个阶段进行。首先,风险管理能力强的跨国企业能够扫描来自高政治风险东道国政治环境的信息,识别关键的政治环境信号,并持续不断地更新企业的信息集,使得跨国企业更加了解高政治风险东道国的政治权利和权利的运作方式,加强对东道国政治游戏规则的认识,更好掌握高政治风险东道国政策的发展变化(Holburn和Zelner,2010),从而增加企业在东道国投资过程的可预见性,明晰企业与东道国之间权利、义务的压力更低,降低了企业的协商成本。其次,风险管理能力强的跨国企业能够利用在东道国的社会资本网络,广泛接触有政治影响力的政治行为体,如政治家、官僚和第三方组织等,获得东道国内部政治资源和信息,并了解他们的利益关系(John 和Lawton,2017),筛选出对政府有重要影响的关键信息,将这些信息的关键元素传达给政府,并灵活应对来自政府各种视角提出的请求和问题,增加游说东道国政府的筹码,降低高政治风险东道国政府对企业的严格管制和对企业政策承诺突然发生变化的可能,从而减少企业在对东道国投资中的沉没成本和监督成本。

跨国企业能够运用风险管理能力在高政治风险东道国采取塑造策略。风险管理能力强的跨国企业能够构建与东道国政治行为者良好的政治关系,进一步为东道国政治事件提供信息和财力支持,参与制定东道国的“游戏规则”或影响东道国政府政策、法规制定进程(Yasuda 和Mitsuhashi,2017),确保与东道国政府之间更多的合作和更少的障碍,降低高政治风险东道国政府推翻、改变或重新解释事先约定的政策承诺的可能(Villa 和Andrea,2014),降低了企业的监督压力和成本。此外,风险管理能力强的跨国企业也可以通过动员消费者、雇员、股东和社区等“基层”进行广告宣传和政治教育,宣传其优先政策立场,影响选民对东道国政治的偏好,由于选民的政治偏好和支持对政治家的政治生涯起重要作用,这些群体组织能够对政府官员施加足够压力(Hillman 和Hitt,1999),间接减少高政治风险东道国政府的干预管制、制定对跨国企业不利的歧视性政策,降低企业被突然终止交易和资产掠夺风险,使得企业资产成本难以回收的可能性降低,减少企业的投资沉没成本,从而降低东道国政治风险对企业对外直接投资绩效的不利影响。综上,本文提出假设2:

跨国企业风险管理能力会缓和东道国政治风险对跨国企业对外直接投资绩效的抑制作用(H2)。

(三)东道国自由裁量权与企业风险管理能力的联合调节效应

跨国企业的风险管理是在东道国的政治环境中进行,东道国的政治结构差异会为跨国企业带来不同的寻租空间(Cox 和Mccubbins,1997),从而导致跨国企业风险管理效果的差异。作为东道国政治结构重要表现形式的东道国自由裁量权,是在一定权限范围内,东道国政府在多大程度能够自主决定是否制定政府政策、制定何种政府政策、何时制定政府政策及怎样制定政府政策以单方面改变企业在东道国开展活动的条件即“游戏规则”的权力,体现东道国政府的权力制衡程度(Henisz,2003;Alcantara 和Mitsuhashi,2012)。东道国自由裁量权与企业风险管理能力之间可能存在复杂的交互作用,共同影响东道国政治风险与企业对外直接投资绩效之间的关系。

当东道国自由裁量权很低时,政府行政部门充分制衡,立法机构、司法机构和政府这三类政治行为者有不同的偏好,为政策改变建立共识的难度很大(Fernàndez et al,2015)。因此,跨国企业很难通过游说具有更大影响力的关键政治家以改变东道国政府制定的对跨国企业不利的政策,只有企业与东道国各个部门的政治行为者建立关系,平衡各方的偏好和利益关系并得到战略认同,企业方有触及东道国政策制定的可能,但是自由裁量权低的东道国更遵守规则,寻租空间较低(Fernàndez et al,2015),企业难以通过政治活动的进行与东道国政治行为者建立关联,也难以塑造影响企业与东道国政治行为者关系的对话者(Mizruchi,1996),导致跨国企业获得东道国政府的内部信息与政策安排的难度和成本更大。因此在自由裁量权较低的东道国,跨国企业的风险管理难以有效进行(Pfeffer 和Salancik,2003),投资到高政治风险东道国带来的交易成本无法弥补。相反,如果东道国自由裁量权较大,政府制衡程度相对较低,跨国企业不必与大量的东道国政治参与者打交道,只需与关键政策制定者建立密切联系和网络连接,企业能够以较低的成本直接或间接参与东道国的政治进程,更有效地减少东道国的机会主义行为(Henisz,2003;Fernàndez et al,2015)。此外,自由裁量权高的东道国的政府政策制定和执行的可信度低,有较大的寻租空间,为跨国企业利用风险管理能力影响东道国的政策制定提供更多方式和途径,例如,当高政治风险的东道国政府出于政治目的突然单方面改变跨国企业进行市场交易的条款和条件时,如果通过单纯游说东道国政治行为者来影响东道国政策制定等方法收效甚微,在自由裁量权高的东道国,企业有更大的空间采取其他途径与东道国政治行为者建立联系,如企业可以通过雇佣在外交部、国际组织或超国家组织任职的政治家,建立跨国企业与东道国政府的国际联系网络,使他们积累的专长和知识融入处理东道国的事务中,与东道国政府进行有效地谈判、建立国际联盟(Arregle et al,2013),从而降低东道国政府政策对企业的不利影响。综上,本文提出假设3:

企业风险管理能力对东道国政治风险和企业对外直接投资绩效的调节作用还依赖于东道国自由裁量权的大小,即东道国的自由裁量权越大,跨国企业风险管理能力对东道国政治风险与跨国企业对外直接投资绩效关系的调节效应越显著(H3)。

为了清晰展示各个假设之间的关系,提出如图1 所示的概念模型。

图1 概念模型

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

本文选取2008—2018 年中国沪深A 股上市企业对外直接投资事件为样本,并对原始样本数据进行如下筛选和处理:①对于同一企业同一年对多个东道国进行的投资,本文选取最具代表性的投资额最大的一次投资事件;②考虑到金融业的获利方式与其他行业差别较大,剔除金融业的样本数据(根据2012 年版证监会行业分类);③剔除ST(special treatment)、*ST 等存在特殊处理的样本数据;④剔除观测值缺失的样本数据。观测期间涉及上市企业共3415 家,具有对外直接投资行为的上市企业共406 家,共得到1354 个样本。其中,观测期间涉及28 个具有对外直接投资行为的金融业企业,共89 个样本,31 个具有对外直接投资行为的ST、*ST企业,共119 个样本,203 个观测值缺失的样本,本文对上述411 个样本予以剔除,最终得到有效样本943 个。考虑到异常值会对数据的处理结果产生影响,本文对主要变量进行上下1%分位的Winsorize 处理。本文所使用的企业层面数据来源于BVD(bureau van dijk electronic publishing)数据库中的全球企业数据库(ORBIS)、国泰安数据中心(CSMAR)和上市企业年报;东道国经济层面数据来源于世界银行的WDI(World Development Indicators)数据库;东道国政治风险数据来源于国际国家风险指南(ICRG)中的政治风险指标;东道国自由裁量权数据来源于POLCON(The Political Constraint Index)数据库。使用的数据处理软件为Excel2016 和Stata15.0。

(二)变量和指标设计

1.被解释变量

本文的被解释变量是跨国企业对外直接投资绩效(EIP)。由于不同企业的盈利模式不尽相同,很难有一个指标能完美衡量所有企业的真实绩效表现。已有文献使用企业增长期权、销售收益率和资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)等衡量企业绩效,考虑到本文研究的是跨国企业对外直接投资带来的收益,资产收益率(ROA)是每一单位资产所带来的收益,衡量了企业运用总资产来获得利润的情况。因此采用ROA来衡量企业绩效。此外,由于数据可得性的局限,已有研究大多使用母公司的经营绩效作为企业对外直接投资绩效的代理指标,但跨国企业可能在海外同时设立多个子公司,母公司的绩效还受到其他子公司经营表现的影响。因此用母公司绩效衡量企业对外直接投资绩效略显偏颇。随着数据可得性的增加,如BVD-ORBIS全球企业数据库是包含了全球近3 亿家企业的财务、管理层、新闻与行业信息的大型企业分析库,企业海外子公司的信息可以从该数据库获得,且考虑到企业的投资绩效具有滞后性,本文采用滞后两年的海外子公司ROA作为企业对外直接投资绩效的衡量指标。

2.解释变量

本文的解释变量是东道国政治风险(HPR)。目前已有不少机构(如标准普尔、穆迪和惠誉等)对世界各国的政治风险进行定期测算和评级,其中政治风险服务集团(political risk service group,PRS Group)发布的国际国别风险指南(international country risk guide,ICRG)中的政治风险指数所覆盖要素众多,对政治风险的评价较为全面和客观,是学术界与实务界参考最广泛的国家风险评估体系。因此直接引用该机构的数据用以衡量本文研究的东道国政治风险。ICRG 中的政治风险评估指标包括东道国政局稳定性、社会经济条件、投资执行状况、内外部冲突、军队干预政治、腐败、法制、宗教与民族冲突、民主程度和行政效率等12 个方面,通过计算各个国家在12 项风险因素的分数,结合各因素的权重比率得出最后的政治风险分值。政治风险指数范围为0~100,本文借鉴Duanmu(2014)的做法,对政治风险指数取倒数处理,数值越大表示国家政治风险程度越高。

3.调节变量

本文的调节变量是跨国企业风险管理能力(ERMC)和东道国自由裁量权(HCD)。企业的风险管理能力具有母国的根植性,主要是在与母国打交道的过程中形成和发展。因此本文以母公司的风险管理能力作为代理指标。由于跨国企业风险管理能力涉及内容范围的不确定性,目前学术界对风险管理能力尚没有形成明确的定义和成熟的代理指标(Holburn 和Zelner,2010)。吴一平和尹华(2016)发现建立与东道国政府之间的政治联系是构建跨国企业风险管理能力的基础。在高政治风险的国家,东道国政府会通过政策制定干预企业投资的进行,政府会根据关系的远近亲疏对跨国企业进行区别对待,跨国企业需要通过进行非生产性活动与政府建立牢固的政治联系以使跨国企业的投资所有权得到保障,这需要跨国企业花费一定的非生产性支出。因此,本文采用母公司非生产支出作为风险管理能力的代理变量。参考卿智群和冯延超(2013)的研究,非生产性支出最可能隐藏于管理费用、销售费用等非生产性支出的会计类科目中,本文以母公司的营业费用、管理费用和营业外支出之和,取自然对数衡量跨国企业风险管理能力的大小。

政治约束指数(POLCON)的构成主要包括针对每个国家的政策变化拥有否决权的独立权力机构(如行政、立法和司法权力机构)的数量。因此,采用POLCON测量东道国自由裁量权的大小。该指数范围是0~1,为了更清晰地体现东道国自由裁量权与企业风险管理能力对东道国政治风险与企业对外直接绩效关系的联合调节效应,采用2 减去该指标的数值作为衡量东道国自由裁量权的综合指标,数值越小,表示东道国拥有否决权的权力分支数量越多,政治家单边改变游戏规则越困难,东道国自由裁量权越小,数值越大,代表东道国政治约束越低,东道国权利制衡较弱,东道国自由裁量权越大。

4.控制变量

除上述变量外,控制了其他可能影响跨国企业对外直接投资绩效的变量,主要为子公司特征变量、母公司特征变量和东道国特征变量。子公司特征变量包括子公司规模(SSIZE)和子公司成立时长(SAGE)。子公司规模(SSIZE)用子公司当年员工人数,取自然对数衡量;子公司成立时长(SAGE)用样本时间与注册年份之差加1,取自然对数衡量。母公司特征变量包括母公司规模(MSIZE)和母公司成立时长(MAGE)。母公司规模(MSIZE)和母公司成立时长(MAGE)处理方式均与子公司相对应指标相同。东道国特征变量包括东道国资源禀赋(HRE)、东道国劳动力成本(LCC)及东道国市场规模(HMS)。东道国资源禀赋(HRE)用东道国出口的矿产能源占总出口的比例衡量;东道国劳动力成本(LCC)用东道国劳动力年平均收入,取自然对数衡量;东道国市场规模(HMS)用东道国GDP,取自然对数衡量。同时对行业(INDUS)和年份(YEAR)进行控制,以消除潜在影响。变量的定义和计算方法详见表1。

表1 变量定义表

(三)检验模型

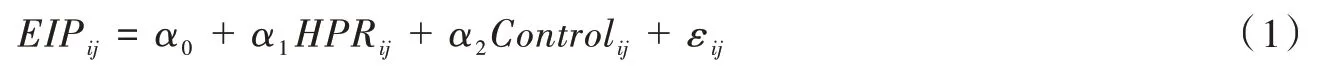

为检验H1,构建模型1 考察东道国政治风险对企业对外直接投资绩效的影响。

为检验H2,构建模型2 考察企业风险管理能力对东道国政治风险与企业对外直接投资绩效关系的调节作用。

为检验H3,构建模型3 考察东道国自由裁量权和企业风险管理能力的联合调节作用。

在以上模型中,i、j分别表示跨国企业和东道国;被解释变量EIPij表示跨国企业的对外直接投资绩效;解释变量HPRij表示东道国政治风险;ERMCij表示跨国企业风险管理能力;HCDij表示东道国自由裁量权。模型中的控制变量包括子公司的规模(SSIZE)、子公司成立时长(SAGE)、母公司的规模(MSIZE)、母公司成立时长(MAGE)、东道国资源禀赋(HRE)、东道国劳动力成本(LCC)、东道国市场规模(HMS)、行业(INDUS)和年份(YEAR)。在模型1 中,若检验系数α1显著为负,则表示东道国政治风险能够降低企业对外直接投资绩效;模型2 检验了企业风险管理能力的调节效应,若检验系数α3显著为正,则表明企业风险管理能力对东道国政治风险对企业对外直接投资绩效的影响存在负向调节作用,反之则表明存在正向的调节作用或没有显著影响;模型3 检验了东道国自由裁量权、企业风险管理能力的联合调节效应,根据检验系数α7的正负及其显著性,判断东道国自由裁量权对具有不同企业风险管理能力的企业投资高政治风险区位的绩效产生何种影响。

四、实证分析

(一)描述性统计与相关性分析

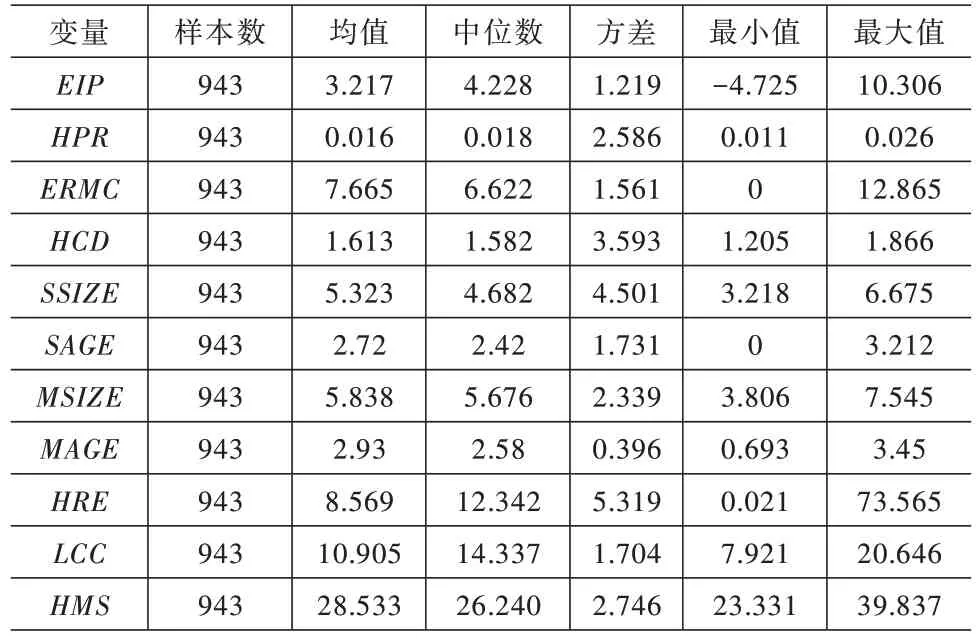

1.描述性统计

表2 列示了有关变量描述性统计的结果。从表2可以看出企业对外直接投资绩效的均值为3.217,方差为1.219,表明企业对外直接投资绩效差异较大,最小值为-4.725,说明部分企业对外投资经营表现较差。东道国政治风险均值为0.016,与中位数0.018 十分接近,方差为2.586,说明跨国企业有投资于高政治风险区位的趋势,但各个企业投资区位选择的差异较大。企业风险管理能力的最小值为0,说明仍有部分企业不具有风险管理能力,均值为7.665,说明大多数企业风险管理能力较强。东道国自由裁量权最大值为1.866,最小值为1.205,方差为3.593,说明不同东道国之间的自由裁量权差异性较大。

表2 描述性统计

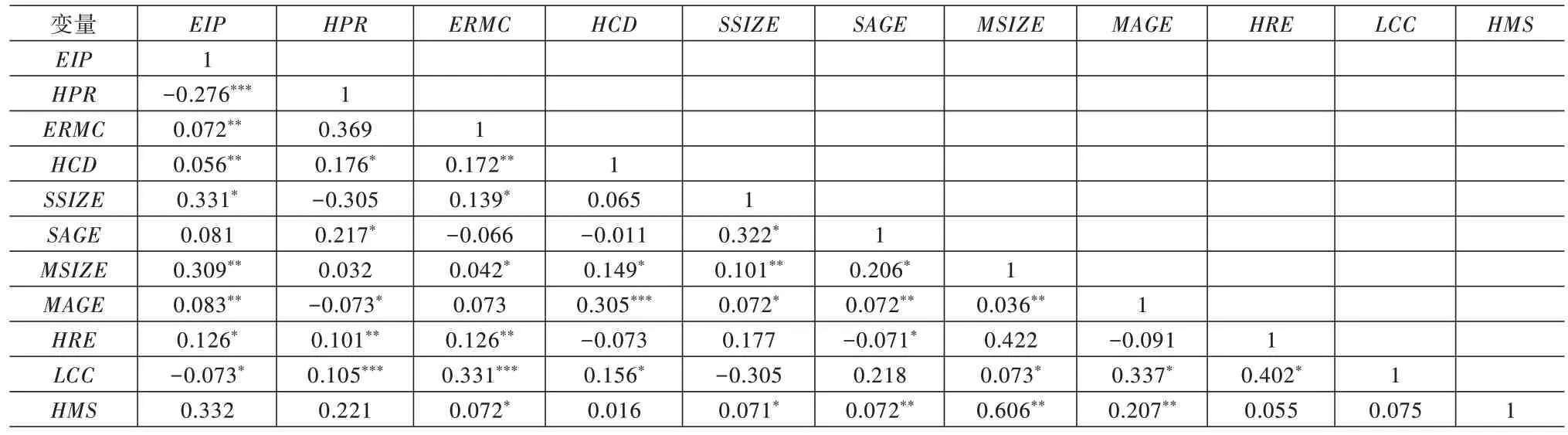

2.相关性分析

表3 分别列示了变量间的相关性分析结果,企业对外直接投资绩效与东道国政治风险在1%的水平上显著负相关,初步表明东道国政治风险越高,企业对外直接投资绩效越低。企业对外直接投资绩效与企业风险管理能力、东道国自由裁量权均正相关且在5%水平上显著,说明企业风险管理能力与东道国自由裁量权对企业对外直接投资绩效表现为积极影响,其调节作用有待于进一步验证。子公司规模、母公司年龄、母公司规模、东道国资源禀赋与企业对外直接投绩效均显著正相关,东道国劳动力成本与企业对外直接投资绩效显著负相关,子公司年龄、东道国市场规模与企业对外直接投资绩效的关系并不显著。此外,进一步进行方差膨胀因子分析(VIF),结果表明,VIF 均值为2.6,最大值为5.3,远小于临界值10,研究结果不受多重共线性影响。

表3 相关性分析

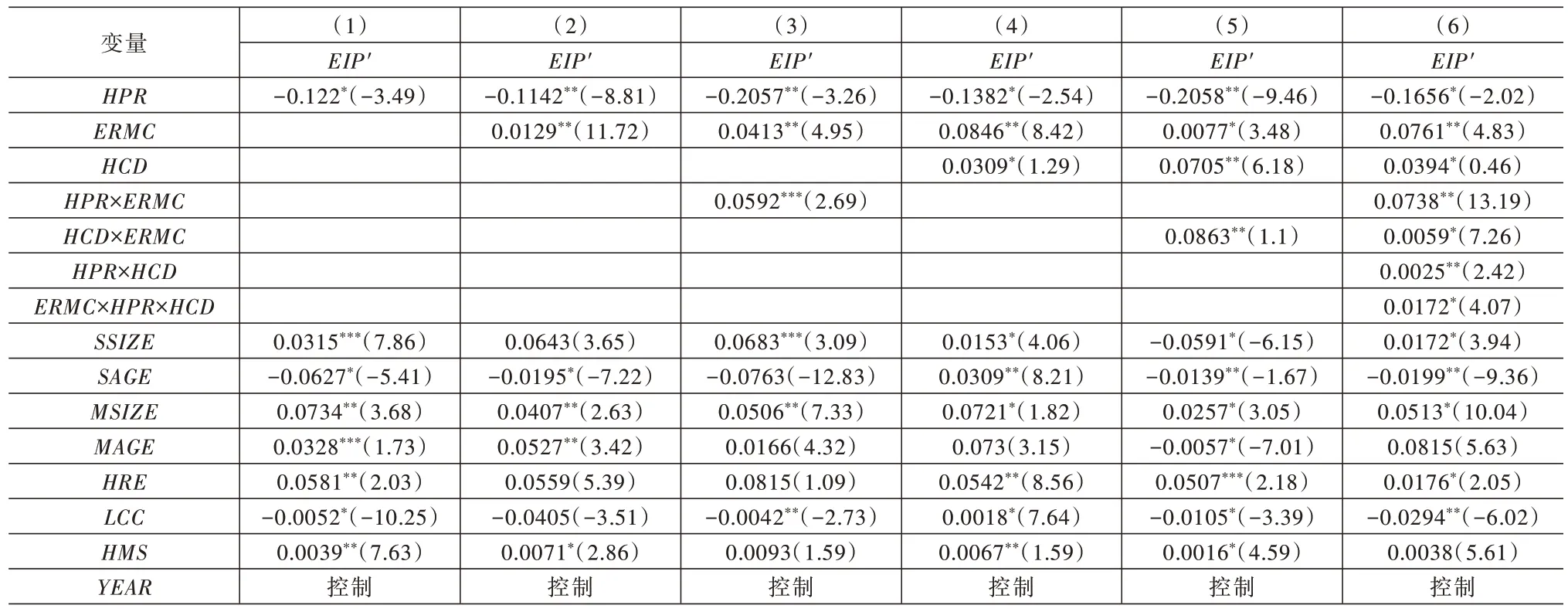

(二)回归分析

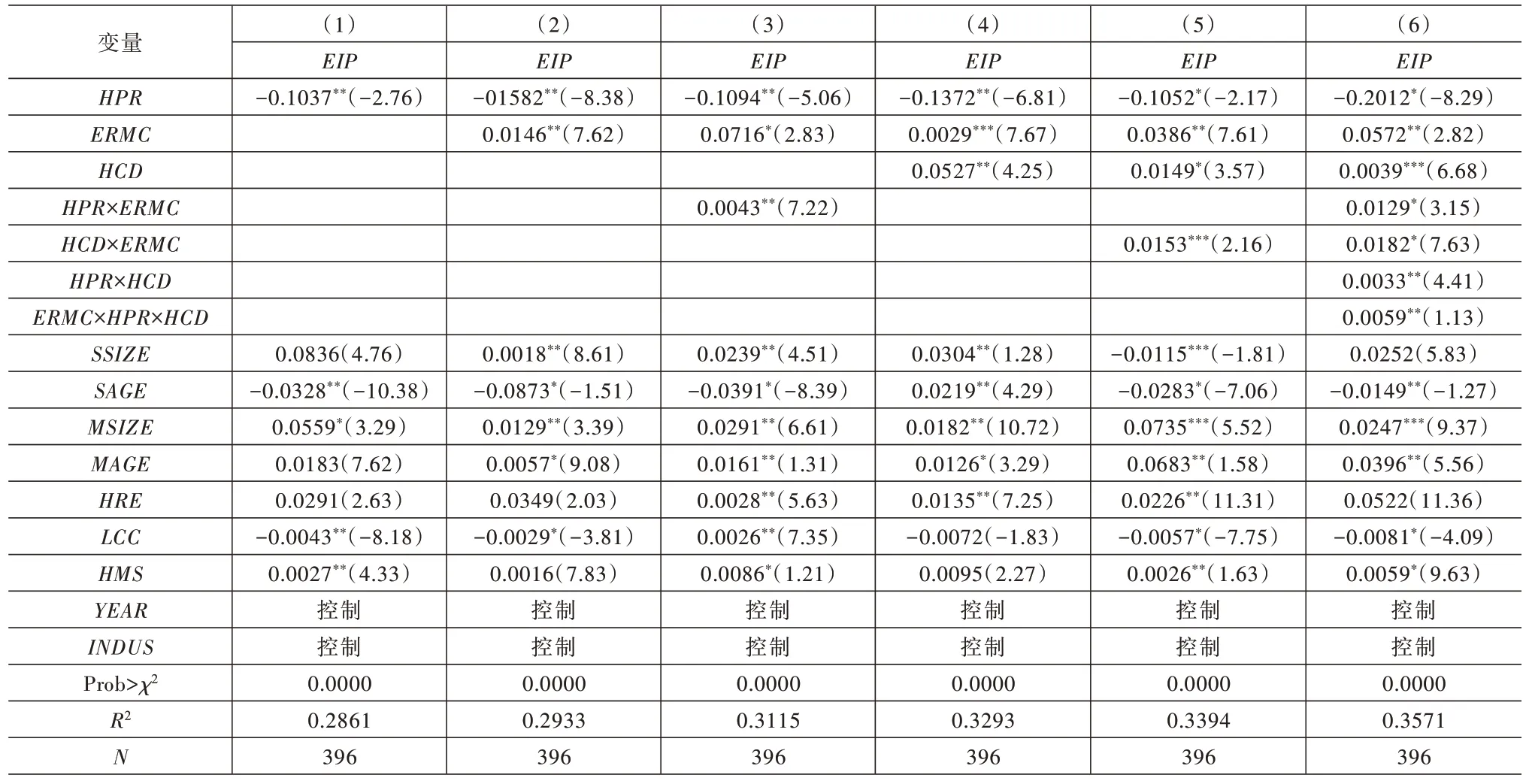

表4 列示了变量的回归结果。(1)列引入控制变量和自变量东道国政治风险,检验东道国政治风险对企业对外直接投资绩效的影响,结果显示东道国政治风险的回归系数为-0.1136,且在1%的水平上显著,说明在控制其他因素的前提下,投资到高政治风险的东道国会降低企业的对外直接投资绩效,H1 得到验证;(2)列和(3)列为企业风险管理能力调节效应验证模型,分别引入企业风险管理能力、企业风险管理能力与东道国政治风险的交互项,结果显示企业风险管理能力的回归系数为0.0069,且在1%的水平上显著,企业风险管理能力与东道国政治风险的交互项的回归系数为0.0309,且在1%的水平上显著,表明企业风险管理能力负向调节东道国政治风险对企业对外直接投资绩效的影响,即跨国企业风险管理能力会缓和东道国政治风险对跨国企业对外直接投资绩效的抑制作用,H2 得到验证。(4)列~(6)列为东道国自由裁量权与企业风险管理能力的联合调节效应验证模型,分别引入东道国自由裁量权、东道国自由裁量权与企业风险管理能力的交互项、东道国政治风险与企业风险管理能力的交互项、东道国政治风险与东道国自由裁量权的交互项及东道国政治风险、企业风险管理能力与东道国自由裁量权的交互项,结果显示企业风险管理能力和东道国自由裁量权的交互项系数为0.0055,且在5%的水平上显著,即企业风险管理能力和东道国自由裁量权会对企业对外直接投资绩效产生交互效应,东道国政治风险、企业风险管理能力和东道国自由裁量权的交互项系数为0.0257,且在1%的水平上显著,表明东道国自由裁量权强化了跨国企业风险管理能力对东道国政治风险与跨国企业对外直接投资绩效关系的调节作用,H3 得到验证。

表4 回归结果

(三)进一步分析

为了更加精准地探究东道国政治风险对跨国企业对外直接投资绩效的影响,本部分通过分样本检验捕捉东道国政治风险对跨国企业对外直接投资绩效的影响是否存在异质性,本文根据跨国企业的投资模式和损益状态进行进一步验证。

1.跨国企业投资模式的影响

母公司遵循的投资模式差异会影响企业在高政治风险区位的投资绩效。为了对此进行深入分析,将整体样本分为天生对外直接投资企业和渐进对外直接投资企业样本组,如果母公司在成立的前三年内开始对外投资活动,且销售额至少25%来自于对外直接投资,则为天生对外直接投资模式,否则为渐进对外直接投资模式。其中,天生对外直接投资企业样本数为126,渐进对外直接投资企业样本数为817。表5 为企业投资模式异质性的检验结果。结果显示,东道国政治风险与天生对外直接投资企业的投资绩效有显著负向关系,企业风险管理能力的调节效应并不显著;而渐进对外直接投资企业样本检验结果则与实证结果一致。对上述结论有以下解释。

表5 企业投资模式异质性的检验结果

高政治风险东道国制度不健全,具有较大的不可预测性和波动性(Busse 和Hafeker,2007),企业的风险管理经常需要对东道国各种突发状况进行临时调整。因此企业需要具备更多国际投资知识基础和风险管理经验。渐进对外直接投资企业是以小规模、渐进式的步骤走向国际市场,能够在国际投资环境中建立学习曲线,可以将经过渐进和耗时地学习发展的与国际市场供应商、客户和政府机构协调的知识和经验应用于高政治风险东道国的风险管理(Song,2002)。而天生对外直接投资企业从第一次对外投资开始便迈出一大步,在没有对外直接投资经验的情况下便非常迅速地投资多个制度环境,习惯于迅速从投资环境中学习知识,很少有时间来评估、吸收国际投资知识和风险管理经验。因此企业的风险管理难以对高政治风险东道国的突发状况迅速做出具有针对性的调整,导致风险管理的效率和适用度的降低甚至消失(Kostova 和Zaheer,1999),

2.跨国企业损益状态的影响

根据前景理论的观点,由于跨国企业无法获取高政治风险东道国全部信息,跨国企业在对外直接投资中的战略决策制定并非根据跨国企业决策者完全理性,而是基于决策者最优的心理满意程度(Argote 和Greve,2007)。因此,跨国企业决策者对投资的心理预期影响投资的效果,而跨国企业的损益状态主要影响决策者的心理预期。为了对此进行深入研究,本文以母公司投资上一年度的收益率作为参照点(Kahneman 和Tversky,1987),将样本企业分为处于收益状态的跨国企业与处于损失状态的跨国企业,进行分样本检验。如果母公司本年度的投资收益率低于上一年度的投资收益率,则将其界定为处于损失状态的跨国企业,如果母公司本年度的投资收益率高于上一年度的投资收益率,则将其界定为处于收益状态的跨国企业,其中,处于收益状态的跨国企业样本数为532,处于损失状态的跨国企业样本数为411。表6 为企业投资损益状态异质性的检验结果。结果显示,对于处于收益状态的跨国企业,研究结论成立,对于处于损失状态的跨国企业,东道国政治风险对跨国企业对外直接投资绩效有显著的负向影响,而企业风险管理能力的调节效应并不显著。对上述结论有以下解释。

表6 企业投资损益状态异质性的检验结果

企业风险管理能力在东道国的应用作为一种企业经营管理战略是由企业决策者制定。因此风险管理效果还依赖于企业决策者的主观动机。根据传统的前景理论的确定效应,处于收益状态的企业倾向于规避风险,更偏好于特定的收益,当跨国企业投资于高政治风险的区位时,处于收益状态的企业决策者会预期高政治风险的东道国政府进行有损企业利益的潜在干预的可能性较高(Argote 和Greve,2007),预期企业将面临巨大的损失。因此,企业更有动机并愿意投入更多的资源进行风险管理以减少东道国政府政策变化对企业的不利影响。根据前景理论的反射效应,处于损失状态的企业会认为没有什么可以继续“失去”的,更偏好于风险和不确定的收益(Argote 和Greve,2007),当企业投资于高政治风险的区位时,处于损失状态的企业决策者会预期高政治风险的东道国存在巨大的潜在机会,企业能够通过对高政治风险机会的发掘和实现为跨国企业的投资经营带来的转机(Karni,2013),企业更有动机将资源用于高政治风险区位机会的发掘和实现而非风险管理。因此企业对高政治风险东道国的风险管理效果较差。

(四)稳健性检验

为保证研究结论的可靠性,进行以下稳健性检验;①替换被解释变量,采用子公司的净资产收益率(ROE)作为衡量企业对外直接投资绩效的替代指标,记为EIP'。②替换解释变量,选取世界银行全球治理指标(worldwide governance indicators,WGI)作为衡量东道国政治风险的替代指标。WGI 包含6 项分项指标,官方公布的取值范围为[-2.5,2.5],实际获取的数值最小值为-2.81,最大值为2.45。为了更清晰地体现东道国政治风险对企业对外直接投资绩效的影响,采用5 减去这6 项指标的数值,并将这6 项分项指标取均值作为衡量东道国政治风险的替代指标,记为HPR',数值越大,风险越高。③考虑“一带一路”倡议的影响,自2013年“一带一路”倡议提出以来,有越来越多的跨国企业到高政治风险区位投资,为检验“一带一路”倡议对研究结果是否有影响,以2013—2018 年的样本重新进行回归分析。④考虑跨国企业所有权性质的影响,由于跨国企业风险管理主要是与东道国政府打交道。因此跨国企业积累的与母国政府打交道的经验对于风险管理可能具有影响。因此将与母国政府打交道经验较小的民营跨国企业样本进行单独检验。经上述稳健性检验后发现,回归分析结果基本没有发生变化,具体结果见表7~表10。

表7 稳健性检验1

续表7

表8 稳健性检验2

表9 稳健性检验3

表10 稳健性检验4

五、结论

本文基于2008—2018 年中国沪深A 股上市企业对外直接投资数据,结合交易成本理论,剖析了东道国政治风险对跨国企业对外直接投资绩效的影响,并探索企业风险管理能力的调节作用,在此基础上,进一步分析东道国自由裁量权和企业风险管理能力的联合调节效应,得出以下结论:①东道国政治风险能够降低跨国企业的对外直接投资绩效;②企业风险管理能力会缓和东道国政治风险对企业对外直接投资绩效的抑制作用;③东道国自由裁量权和企业风险管理能力具有联合调节效应,东道国的自由裁量权越高,企业风险管理能力对东道国政治风险与跨国企业对外直接投资绩效关系的调节效应越显著;④企业的对外投资模式和损益状态对东道国政治风险与企业对外直接投资绩效的关系及企业风险管理能力与东道国自由裁量权的调节效应具有异质性影响。这表明,跨国企业在做出投资高政治风险区位决策时,不仅要考虑企业风险管理能力的塑造和对不同自由裁量权的东道国进行选择问题,还要结合自身的投资模式、损益状态与投资战略进行匹配,以实现跨国企业更高的对外直接投资绩效。

六、对策建议

第一,为了实现在高政治风险区位的投资绩效,跨国企业更应注重发展风险管理能力。跨国企业能够利用风险管理能力采取防护策略和塑造策略,确保与东道国政治行为者之间更多的合作和更少的障碍,减少高政治风险的东道国政府对企业不利的政策变化,甚至塑造对企业有利的政策变化,降低企业在高政治风险东道国投资的交易成本。因此,跨国企业应提高对风险管理能力的重视程度,并从社会网络构建、政企关系投入等角度发展和培养企业的风险管理能力,增加东道国政府和政治利益相关者对企业的认可。

第二,具有风险管理能力的跨国企业在对高政治风险区位进行投资选择时,还要考虑东道国政治结构的差异,尽量选择自由裁量权高的东道国。自由裁量权高的国家权力不会形成制衡,政治行为者个人决策能力较强,且寻租空间较大,跨国企业能够通过结交有政治影响力的个人影响东道国政府对跨国企业的监管和东道国政策的制定,不仅降低风险管理成本还使得风险管理更加有效,能够更好地实现跨国企业的对外直接投资绩效。

第三,采取渐进对外直接投资模式的跨国企业和处于收益状态的跨国企业更适合投资到高政治风险区位。跨国企业投资模式和损益状态的异质性会为企业投资高政治风险东道国带来风险管理效果的差异,采取渐进对外直接投资模式的企业能够逐渐积累国际投资知识和风险管理经验,在风险管理过程中更好应对高政治风险东道国的突发状况;处于收益状态的企业更倾向于风险规避,企业决策者会预期投资高政治风险区位更大的负面结果,更有动机对企业风险管理能力进行资源投入,增强风险管理效果。因此并不是所有具有风险管理能力的企业在高政治风险区位都能获得投资绩效,企业应结合自身投资模式特点和损益状态做出投资高政治风险区位选择。