现代知识构成视域下《澹生堂藏书目》的编纂特点

——兼及明代书目对“小说家类”的知识定位

温庆新

[提要]明代祁承以“世用经济”作为读书、购书、鉴书的指导思想。这导致《澹生堂藏书目》存在推崇“国朝”(即明朝)的情况,成为其部类设置与排序、具体文献归并的主要标准。“世用经济”作为此书目编纂时知识构成的核心“主题”,得以有效处理好编纂过程中部、类、小目的三级文献单元体及具体书籍之间的“文献关系”,实现抽象的类名与感性的具体文献二者的有效统一。在《澹生堂藏书目》“小说家类”中,祁承依致用价值的大小将小说分为“说汇”“说丛”“佳话”“杂笔”“闲适”“清玩”“记异”“戏剧”等八类小目,即是上述思想的具体实践。这对现代图书馆学的启示在于:应先对图书的特征、内容及类属有较清晰的认识,并从中提炼出文献知识构成的核心“主题”,才能处理好“资源出处”“文献关系”与“主题”三位一体的关系。这促使明代私家藏书目为合理展现目录学知识结构与文献秩序的层级关系,尝试对“小说家类”之“道”的本质与“器”的知识表现进行多维探索。

一、“嗜书”“世用经济”与祁承的藏书、鉴书指导

这也是《澹生堂藏书目》进行部类设置与书籍归并之“知识管理”行为的主导性思想。换言之,祁承对知识控制单位中的文献一级至文献三级(即部、类、小目)的评判标准,皆围绕“实”(即“世用”与“经济”)展开,而不作绝对的、明确的形式规范与结构圈禁,从而使得《澹生堂藏书目》的部、类、小目的单元体(概念)内涵具有理性结构的同时,亦有相对感性的调整空间。既然《澹生堂藏书目》的部类往往具有多元主体内核而非唯一、固定的内涵,那么,对类名所应包涵的具体文献(书籍)进行调整时,就有了一个内容与结构(形式)相对固定的基点,可以自由进行部类之下小目的设置与书籍的归并。这就是《澹生堂藏书目》部、类、细目等三级文献构成的学理指导。

二、“世用经济”与《澹生堂藏书目》的部类设置及书籍归并

那么,《澹生堂藏书目》如何在“世用经济”的指导下,展开部类设置与书籍归并的?换句话讲,《澹生堂藏书约》的理论总结与《澹生堂藏书目》的编纂实践是否相符合?

(一)“书有定例而见不尽同”的编目理念

《澹生堂藏书目》的部类设置主要依经、史、子、集“四分法”展开。祁承在《整书例略四则》中就曾说:“因。因者,因四部之定例也。部有类,类有目,若丝之引绪,若网之就纲,井然有条,杂而不紊。”[1](P.42)另据《澹生堂藏书约》“鉴书”所言:在历代史志书目中,《隋书·经籍志》“虽多散佚而类次可观”,《旧唐书·艺文志》则是“本朝多缺”,而《新唐书·艺文志》“褒益,颇自精详”,《宋史·艺文志》则多“紊乱”;至于《崇文总目》《中兴书目》等“有书目而世不易得”。故而,祁承所得见者,主要是郑樵《通志·艺文志》、马端临《文献通考·经籍考》、王应麟《玉海艺文志》、邓元锡《经籍志》及焦竑《国史·经籍志》等书目。然而,祁承又认为上述书目的分类思想与部类设置,存有诸多问题,如焦竑“国史也,是宜简严”,郑樵“概征往籍,而昔人著作之旨无所发明”,王应麟主要为“应宏词博学之用,故略存梗概,而无所折衷”,等等。其所推崇者惟马端临《文献通考·经籍考》,以为:“其为经者十三类、为史者十三类、为子者二十一类、为集者四类。一一准中垒父子校书之法。撮其指意而列于下。即所据者多晁氏、陈氏之遗言,然而其编摩采辑之功,精且详矣”。[1](P.23)据此可知,祁承认为历代史志书目的性质与编纂意图,决定了该书目的部类设置、著录方式与著录指导。所谓“宏词博学之用”云云,即是此意。故其提出“书有定例而见不尽同”[1](P.23)的编目理念,且以“精且详”为编纂过程中的相关要求。换句话说,《澹生堂藏书目》的类目设置,蕴含着祁承对传统目录思想的诸多扬与弃[2]。

(二)《澹生堂藏书目》的部类设置特点述析

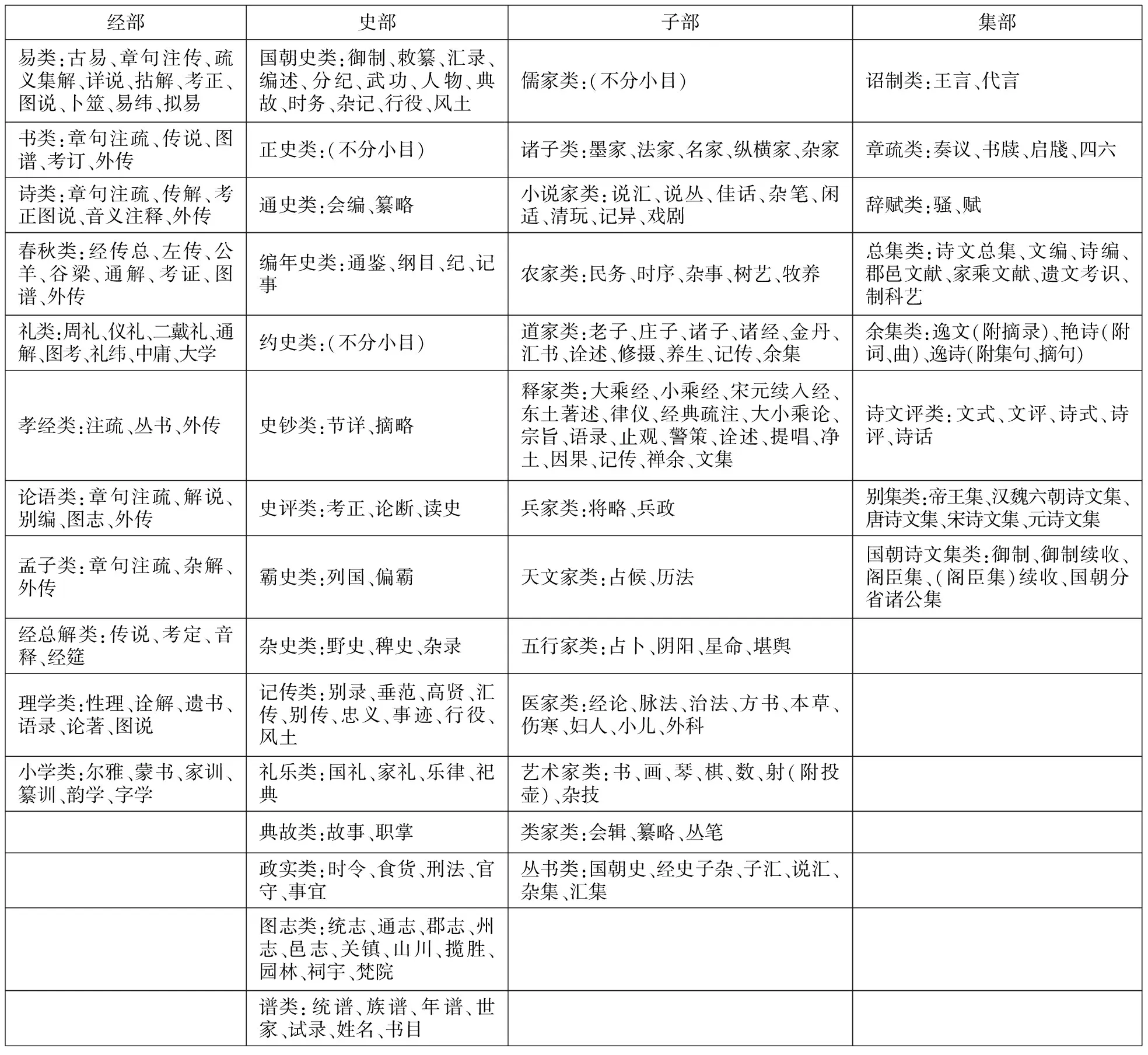

那么,《澹生堂藏书目》怎样进行部类及小目的设置呢?现将《澹生堂藏书目》的部类设置情形,列表如下:

经部史部子部集部易类:古易、章句注传、疏义集解、详说、拈解、考正、图说、卜筮、易纬、拟易国朝史类:御制、敕纂、汇录、编述、分纪、武功、人物、典故、时务、杂记、行役、风土儒家类:(不分小目)诏制类:王言、代言书类:章句注疏、传说、图谱、考订、外传正史类:(不分小目)诸子类:墨家、法家、名家、纵横家、杂家章疏类:奏议、书牍、启牋、四六诗类:章句注疏、传解、考正图说、音义注释、外传通史类:会编、纂略小说家类:说汇、说丛、佳话、杂笔、闲适、清玩、记异、戏剧辞赋类:骚、赋春秋类:经传总、左传、公羊、谷梁、通解、考证、图谱、外传编年史类:通鉴、纲目、纪、记事农家类:民务、时序、杂事、树艺、牧养总集类:诗文总集、文编、诗编、郡邑文献、家乘文献、遗文考识、制科艺礼类:周礼、仪礼、二戴礼、通解、图考、礼纬、中庸、大学约史类:(不分小目)道家类:老子、庄子、诸子、诸经、金丹、汇书、诠述、修摄、养生、记传、余集余集类:逸文(附摘录)、艳诗(附词、曲)、逸诗(附集句、摘句)孝经类:注疏、丛书、外传史钞类:节详、摘略释家类:大乘经、小乘经、宋元续入经、东土著述、律仪、经典疏注、大小乘论、宗旨、语录、止观、警策、诠述、提唱、净土、因果、记传、禅余、文集诗文评类:文式、文评、诗式、诗评、诗话论语类:章句注疏、解说、别编、图志、外传史评类:考正、论断、读史兵家类:将略、兵政别集类:帝王集、汉魏六朝诗文集、唐诗文集、宋诗文集、元诗文集孟子类:章句注疏、杂解、外传霸史类:列国、偏霸天文家类:占候、历法国朝诗文集类:御制、御制续收、阁臣集、(阁臣集)续收、国朝分省诸公集经总解类:传说、考定、音释、经筵杂史类:野史、稗史、杂录五行家类:占卜、阴阳、星命、堪舆理学类:性理、诠解、遗书、语录、论著、图说记传类:别录、垂范、高贤、汇传、别传、忠义、事迹、行役、风土医家类:经论、脉法、治法、方书、本草、伤寒、妇人、小儿、外科小学类:尔雅、蒙书、家训、纂训、韵学、字学礼乐类:国礼、家礼、乐律、祀典艺术家类:书、画、琴、棋、数、射(附投壶)、杂技典故类:故事、职掌类家类:会辑、纂略、丛笔政实类:时令、食货、刑法、官守、事宜丛书类:国朝史、经史子杂、子汇、说汇、杂集、汇集图志类:统志、通志、郡志、州志、邑志、关镇、山川、揽胜、园林、祠宇、梵院谱类:统谱、族谱、年谱、世家、试录、姓名、书目

据上可知:一是,《澹生堂藏书目》存在推崇“国朝”(即明朝)的情况。如史部首设“国史类”、子部“丛书类”首列“国朝史”小目、集部首列“诏制类”“国朝诗文集类”等,即证。这种推崇“国朝”的做法,系为强调“国朝”书籍的世用价值。如集部“诏制类”所录《皇明诏制》《高皇帝诏谕辑略》(杨起元辑)、《万历丝纶录》(周永春辑)等具体文献,均体现出这一点。又如,“国朝诗文集类”更是设立“御制”“御制续收”“阁臣集”“(阁臣集)续收”“国朝分省诸公集”等小目,以强调君王、内阁馆臣及士大夫所纂文集的政治教化意义。这与《内阁藏书目录》《秘阁书目》《南雍志·经籍志》等有明一代的诸多政府藏书目相类,均受到《文渊阁书目》以“国朝”为尊与维护政权统治等思想的影响。

二是,《澹生堂藏书目》的部类次序及类下小目排列次序的标准,主要有两条:

首先,一般依照经世致用价值多寡与征信价值多寡而渐呈递减顺序的。如在经部“易类”所列小目中(见上表),首先针对易类书籍的原始文献而言,其次强调对原始文献进行文献与史实疏证的书籍(即“注传”),再其次才是针对原始文献的义理阐释(即“疏义集解”“详说”“拈解”等小目)。——而这种义理阐释就有可能偏离原始文献的本意,不论是“我注六经”抑或是“六经注我”等解经与论史方式,均存此难题。尔后,才是与“易类”文献相关的其他书籍。推而言之,《澹生堂藏书目》经部的“书类”“诗类”“春秋类”“孝经类”“论语类”“孟子类”“经总解类”“理学类”等小目排列次序,均可作如是观。又如,在史部“国朝史类”所列小目中,首先推崇明代御制与敕纂文献的价值(即“御制”“敕纂”等小类),其次是与明朝历史相关的文献的汇录与编述等(即“汇录”“编述”等小类),再其次是人物、典故、杂记、风土等“杂史类”“典故类”“记传类”作品。又如,子部“农家类”所列小目分别为“民务”“时序”“杂事”“树艺”“牧养”。——这种顺序首先强调“劝农”等思想(如民务所录《齐民要术》《耕录稿》《重农考》《农说》《劝农书》等具体文献均体现这一点),其次强调“时序”对农耕的重要性(如“时序”收录《农舍四时杂钞》《四季须知》等书籍),尔后才是“树艺”“牧养”等其他劳作之书。等等。上述做法在肯定具体书籍致用价值的同时,必然会对妨碍此价值、乃至对妨害人心的作品予以鄙薄。对此,子部“小说家类”小目的归并与排序,体现得尤为明显。“小说家类”所列小目及次序如下:“说汇”“说丛”“佳话”“杂笔”“闲适”“清玩”“记异”“戏剧”等,凡八类。其中,“说汇”“说丛”“佳话”“杂笔”,虽“纷繁诙谲”然仍有益于考证;而“闲适”“清玩”“记异”“戏剧”,则更多基于此类具体文献消遣娱乐之用而言(说详下)。再推而言之,此书目史部所列“国朝史类”“正史类”“编年史类”“约史类”“史钞类”“史评类”“霸史类”“杂史类”“记传类”“典故类”“礼乐类”“政实类”“图志类”“谱录类”等类下小目的次序,当亦依致用价值多寡与征信价值多寡而呈递减的。

其次,《澹生堂藏书目》进行部类与小目排序时,又依国、家、世族、乡邦的著录原则加以展开。即先录与国家相关的文献,其次是家与世族,再其次才是乡邦及其他。如史部“礼乐类”所列小目分别为:“国礼”“家礼”“乐律”“祀典”,“图志类”所列小目分别为:“统志”“通志”“郡志”“州志”“邑志”“关镇”等,“谱录类”所列小目分别为:“统谱”“族谱”“年谱”“世家”“试录”“姓名”“书目”,等等,均是明证。故而,《澹生堂藏书约》“鉴书”有言:“余以国史一代之典章,自宜尊王;而家籍一人之私藏,不妨服圣。仍以冠之群书,而特以文由圣翰,事关昭代者,每列于各类之首”[1](P.23-24)。这种分类标准首先强调书籍对治国安邦的重要意义,亦符合上述“世用经济”的思想。

(三)《澹生堂藏书目》部类设置的原则

从现代知识构成及文献关系图来看,不论知识构成的结构多么高级、知识的文献关系多么复杂,知识的构成及背后的思想终归要服从于知识的“资源出处”(Occurrence)、“文献关系”(Association)与“主题”(Topic)三位一体的多方演绎。一般来说,“‘主题’可以是任何一个抽象或具体的概念,具体化为一个个词;‘关系’则把互相关联的‘主题’连结起来,而‘主题’的‘资源出处’则指向包含该主题的资源实体。主题图提供了一种描述概念及概念间关系,并将概念与相关资源实体链接起来的机制。”[3]在《澹生堂藏书目》中,核心“主题”就是“世用经济”,“资源出处”就是经、史、子、集“四部”,部、类、小目的单元体(概念)就是其中的“文献关系”。不同的文献出处及其背后所蕴含的文类意识,均须以“世用经济”为指导。部、类、小目三级文献的构成关系及每一级内部间的文献关系,亦受限于“世用经济”的“主题”。而祁承对“世用经济”的界定,主要从政教的致用意图与史学的征信价值两方面展开。这两方面的综合并以此面对文献的接受群体时,要求于国能见“典章”以治国安邦,于家能教化子弟以兴邦,于人能修身养性。这在赋予“世用经济”具有高度概括力的理性内涵时,又能在具体操作过程中适当进行调整。也就是说,《澹生堂藏书目》的部类设置及其内涵,往往具备感性的具体文献与抽象的类名概念二者的统一。

在这种原则的指导下,《澹生堂藏书目》类目的具体命名又蕴含着诸多有迹可循的多样模式。这就是对“书有定例而见不尽同”的生动演绎。[4]一是,随某类文献而依附其后。《整书例略四则》曾说:“至于前代制度,特悉且详,故典故、起居注及仪注之类,不下数百部;而今且寥寥也,则视古为略矣。故附记注于小史,附仪注于国礼,附食货于政实,附历法于天文,此皆因繁以摄简者也。”[1](P.44)《澹生堂藏书目》史部“礼乐类”“政实类”等,皆藉此加以实践。集部“余集类”所列小目:“逸文”(附摘录)、“艳诗”(附词、曲)、“逸诗”(附集句、摘句),亦皆如是。

二是,以核心主题指导类目设置。这是《澹生堂藏书目》类目命名的最主要原则。如《澹生堂藏书约》“鉴书”言:“礼乐之从六籍,固也。但后世之所谓礼者,多仪注之类耳。叔孙通之《绵蕞》,其可以言经乎?且胡笳、羯鼓、教坊、杂录之类,直小说耳。概以言乐,非浅儒之所能识也。余谓一代之礼乐,犹一代刑政。从典故、仪注之后,而附之史。”[1](P.24)以为“礼乐类”当与“刑政类”一样具有经世价值。然因后世具体文献所言“礼乐”时,多有所偏离“刑政”“经世”的核心主题,以至于《澹生堂藏书目》将“礼乐类”书籍从经部剥离、而退置于史部之下,并以“礼乐类”名之。又如,《整书例略四则》言:“丛书之目不见于古,而冗编之著叠出于今,既非旁搜博采以成一家之言,复非别类分门以为考览之助,合经史而兼而有之,采古今而并集焉。如后世所刻《百川学海》《汉魏丛书》《古今逸史》《百名家书》《稗海》《秘笈》之类,断非类家所可并收。故益以‘丛书’者。”[1](P.43)以“经史而兼而有之,采古今而并集”作为“丛书类”的核心主题,《澹生堂藏书目》将其置于史部之下,以区别于“类书类”。

三是,部下小目以某一具体文献之名进行标目。这种具体文献往往亦是核心文献。如经部“春秋类”下小目之“左传”“公羊”“谷梁”等,“礼类”下小目之“周礼”“仪礼”“中庸”“大学”等,史部“编年史类”下小目之“通鉴”,子部“道家类”下小目之“老子”“庄子”等。

四是,以具体文献的总体特点进行类目设置。此书目经部“易类”下小目之“章句注传”“疏义集解”“详说”“拈解”“考正”“图说”“卜筮”“易纬”“拟易”,“书类”下小目之“章句注疏”“传说”“图谱”“考订”“外传”,“诗类”下小目之“章句注疏”“传解”“考正图说”“音义注释”,子部“天文家类”下小目之“占候”“历法”,“五行家类”下小目之“占卜”“阴阳”“星命”“堪舆”,等等,皆如是。在对具体文献的著录时,亦紧紧围绕具体文献的总体特点展开。例如,“易类”下小目之“章句注传”所录《周易传义》《易解》等书籍,大多是诠解《易》章句的;“疏义集解”所录《周易注疏》《周易解诂》《周易集解》等书籍,大多含有集解特点的。

(四)征信价值与《澹生堂藏书目》的书籍归并

借此检验《澹生堂藏书目》,亦严格恪守上述所言。例如,此书目史部“杂史类”之“杂录”所收书籍凡13部,如《逸史》《历代小史》《晋文春秋》《尹师鲁五代春秋》《唐余记传》《吴越备史》《三朝北盟会编》《靖康要闻》《南渡录》《建炎复辟记》《古今书史补断》,皆具有“博采前史,稍加新言”的编纂特征。又如,史部“记传类”之“别传”所录书籍凡44部,如陆深《季札传》《诸葛武侯别传》《王景略例别传》《范文正公言行拾遗录》《赵飞燕别传》等,多少带有志怪、神异的特征。尤其是,“记传类”所录《寇莱公逸事》《绿珠内传》时,自注据以“广四十家小说本”;录《倪云林逸事》时,自注据“后四十家小说本”;录《赵飞燕别传》《高力士外传》《梅妃传》《杨太真外传》等书时,自注据“四十家小说本”。这些书籍所言往往异于同题材的其他文献。祁承将它们从含有“街谈巷议”成分及一定文献价值的小说类书中剔除,主要考虑这些文献具有“新耳目之玩”的特点。等等。要之,《澹生堂藏书目》大部分类目中的文献归并,大多采用了以“核心文献”为基础确定某一类名的主要特征、并以此挑选同类之中其他相关文献的做法[5]。相关例子极多,不再一一列举。

而在《澹生堂藏书目》三级文献(即小目)中,对具体书籍的排列,亦要遵循“世用经济”的要求。这就是《澹生堂藏书约》“鉴书”所说的“文由圣翰,事关昭代者,每列于各类之首。则既不失四部之体,而亦足表尊周之心。”[1](P.24)以此表明祁承对具体文献之征信价值的看重。《澹生堂藏书目》史部“礼类”之“国礼”,集部“诏制类”之“王言”“章疏类”之“奏议”“别集类”之“帝王集”等文献归并的排列顺序,已多有体现。这也是《澹生堂藏书目》依国、家、世族、乡邦顺序作为部类与小目排序等重要标准的典型反应,并在进行具体文献归并时进一步予以体现。

三、致用意图与《澹生堂藏书目》“小说家类”的设置

《澹生堂藏书目》子部“小说家类”的设置亦受“世用经济”思想的主导。“小说家类”所列小目及其次序,即“说汇”“说丛”“佳话”“杂笔”“闲适”“清玩”“记异”“戏剧”等凡八类小目,就是依致用价值的大小而呈降序排列的。其中,“闲适”小目收录有《会心编》《雅游编》《茶书全集(五册)》《茶品要论》《汤品》《苏东坡酒经》等作品近70部;“清玩”小目收录有《文房四友除授录》《考古图说》《古奇器录》《砚谱》《瓶史索隐》等作品40余部。之所以罗列“闲适”“清玩”两小目,是因为这两类书籍一方面有碍世俗人心的向善而不合“世用经济”之旨,另一方面是因为此类书籍所言仍有一定的文献价值。比如,《茶书全集(五册)》《茶具图赞》《考古图说》《瓶花谱》《砚谱》等作品,仍可资考辨制茶工艺、茶具的造型及审美艺术、花瓶的设计与工艺、砚品的造型设计等内容。

而“记异”“戏剧”两小目所录作品的消遣娱乐趣味,愈发突出。比如,“记异”所录《玄怪录》《续玄怪录》《纪周文襄公见鬼事》《艳异编》等作品,所言的“可观”价值愈发衰减。尤其是,“记异”小目收录了瞿佑《剪灯新话》、李祯《剪灯余话》、邵景詹《剪灯因话》等书籍。众所周知,正统七年(1442)二月,时任国子监祭酒的李时勉曾上折言:“近有俗儒,假托怪异之事,饰以无根之言,如《剪灯新话》之类。不惟市井轻浮之徒争相诵习,至于经生儒士,多舍正学不讲,日夜记忆,以资谈论。若不严禁,恐邪说异端,日新月盛,惑乱人心。乞敕礼部行文内外衙门及调提学校佥事、御史并按察司官,巡历去处,凡遇此等书籍,即令焚毁。有印卖及藏习者,问罪如律,庶俾人知正道,不为邪妄所惑。”尔后明英宗御批:“从之。”[6]其时,祁承仍在世,当已注意到明英宗的禁令。而既然《剪灯新话》系“假托怪异之事,饰以无根之言”而致“惑乱人心”,那么,《澹生堂藏书目》“小说家类”将其归入“记异”小目,显然亦基于“假托怪异之事”而致“惑乱人心”的视角加以置类的。由此可推,“记异”小目所录作品大多系祁承认为与明代政教思想不符、且是“惑乱人心”的“邪说异端”,以致致用价值不如“佳话”“杂笔”等小目。这种做法带有与明代政统教化思想保持一致的考量。

那么,《澹生堂藏书目》子部“小说家类”的小目设置,是否具有文体区分意识呢?首先,需要明确的是,祁承的图书分类思想中含有一定程度的文体分类意识。《整书例略四则》所谓“文有滑稽,诗多艳语。搜耳目未经见之文,既称逸品;摘古今所共赏之句,独夸粹裘。非可言集,而要亦集之余也。”[1](P.43)就是文体分类思想的体现。以此反观《澹生堂藏书目》“小说家类”的小目设置,则“戏剧”小目的设置,除了因为此类作品比“记异”小目所录作品更能“惑乱人心”等因素外,恐与所录作品的内容及体现形式殊异于其他作品等因素有关。“戏剧”小目所录作品有周文玘《开颜集》《拊掌录》《轩渠录》、沈淑《谐史》、苏轼《艾子杂语》、陆灼《艾子后语》、屠本畯《五子谐策》、江盈科《雪涛阁谐史》《笑林》《开卷一笑》《笑笑讃》《四书笑》《滑稽余韵》《迂仙别纪》等凡14部。案,周文玘《开颜集》,凡二卷;据书前周文玘的自序所言,该书的内容主要是纪古今诙谐之事,言:“《笑林》所载皆事非稽古,语多猥俗。博览之士鄙而不看。盖无取也。余于书史内钞出,资谈笑事,合成两卷。因名之曰《开颜集》。唯期自备披寻,非敢出诸箧笥云尔。”[7]而《拊掌录》为元人宋元怀著,一卷,多记宋人调笑娱乐之事。《轩渠录》为吕本中所撰,书记北宋至南宋初期的名臣诙谐逸闻等故事。沈淑《谐史》,今残存一卷,八则,所写人物多为社会底层人物,消遣娱乐趣味甚浓,《四库全书总目》评之为:“所录皆汴京旧闻,以多诙嘲之语。”[8]可见,“戏剧”小目所录多诙谐类作品。这些作品因语多调笑戏谑,不仅有碍风俗人心的向善,其文本的存在形式亦有别于“闲适”“清玩”“记异”等小类所录作品,呈现出“以戏为文”“寓谐于乐”的“核心”特征。

虽说《澹生堂藏书目》子部“小说家类”的小目设置与作品归并,呈现出一定的文体分类意识,但这种文体分类意识主要是“世用经济”的部类设置思想所延伸的。祁承原本希望设置小目以对“小说家类”中不同作品的政教价值进行区分,但这种做法并非充分考虑到“小说家类”的小类设置、作品归并与其他部类之间的冲突,以至于“小说家类”的小目设置与子部“丛书”等类目,存在相互交叉、且重复的一面。典型之例,莫过于子部“小说家类”中的“说丛”小目与子部“丛书”类之“说集、杂集”小目的重复与冲突。比如,“小说家类”之“说丛”收录了《前四十家小说》《广四十家小说》《三十家小说》(三十卷)、《后四十家小说》等书籍,而子部“丛书”类之“说集、杂集”中亦收录了《四十家小说》《广四十家小说》《后四十家小说》《三十家小说八册》(三十卷)(并详列书中所载小说细目)等书籍。“说丛”收录了《明贤说海十册》《藏说小萃》《梓吴》,而“说集、杂集”中亦收录《明贤说海》《藏说小萃》《梓吴》(并详列书中所载小说细目)等书籍。可见,“小说家类”的“说丛”小目与子部“丛书”类之“说集、杂集”小目,二者所录书籍多系重合。据此推知,“说丛”小目收录《稗乘大观正、续七十二册》与“丛书”类之“说集、杂集”所录《正稗海》《续稗海》,“说丛”小目所录《说钞九册》与“丛书”之“说集、杂集”所录《古今说钞》,亦系同一书籍。

据此可知:一是,《澹生堂藏书目》进行作品归并时,对同一作品的考量标准,并非趋一。也就是说,《澹生堂藏书目》对不同作品的归并与考量标准,往往存在多重性。这种做法就是上文所述祁承处理抽象类名与具体文献关系时,针对相关文献的感性认识作为部类设置的操作指导所导致的不良结果。二是,《澹生堂藏书目》对“小说家类”部类内涵的设置,仍未形成严格的实践与操作标准。若单从部类设置的征信致用价值等角度看,“丛书”类、“类家”类的致用价值与“小说家类”相类而无本质之别。因为子部“丛书”类、“类家”类之所以详细记录具体书籍所载的细目,恐系祁承以为“丛书”“类书”所录之书,具有较大的文献资料价值,亦符合“世用经济”的思想。最典型的体现,在于该书目子部“丛书”类、“类家”类所列诸书之后,详细罗列了各部丛书或类书所载的细目。如“丛书”类著录《续稗海》时附录了此书所载《癸辛后集》《枫窗小牍》《随隐漫录》等凡27部,著录《四十家小说》时附录了此书所载《天宝遗事》《卓异记》《古今注》《柳氏旧闻》等凡40家,等等。而子部“小说家类”的作品归并与著录,亦兼具“类书”与“丛书”的特征与性质。比如,“小说家类”之“闲适”所录《茶书全集五册》,亦详细罗列此书所载《茶经》《朱子安北苑贡茶》等细目。这种做法与“类书”“丛书”的著录手法及其特征相类,亦即前文所论述的随某类文献而依附其后的类目设置原则。还可以进一步推知的是,《澹生堂藏书目》“小说家类”所收录的作品,实是对“说集、杂集”著录小说类书时所附的细目,重新进行单篇著录与归并。这种情形也是祁承强调部类设置应“精且详”所导致的不良结果。“精且详”的做法,一方面虽可详细区分不同文献的类别,另一方面却导致了类别设置的琐碎,出现对具体文献重复著录的现象,产生对某些具体文献无法有效归并与置类的尴尬。《澹生堂藏书目》“小说家类”与“丛书”类部类设置与作品归并的重叠,使得其“小说家类”的小类设置与作品归并颇为凌乱。但祁承将“小说家类”细分为“说丛”“佳话”等小目的初衷,是为对《汉书·艺文志》“小说家类”所提出的“街谈巷语”“道听涂说”“必有可观”等内涵做进一步的细化[9],突出“小说家类”具体作品在体现政教意图、人伦道德等思想上的不同效果。祁承对“说丛”“佳话”等小目的细分及其顺序排列,表明其对“小说家类”中各种题材或体裁作品,已形成新的认知判断与价值定位。

四、经世致用与明代书目对“小说家类”的知识定位

明代私家藏书目的“小说家类”分类缘由及对具体小说作品的挑选情形,虽有所差异,但其实都不出《汉书·艺文志》所提出的“街谈巷语”“道听涂说”“必有可观”[12]等内容,并以此强调所录书籍基于政教意图的学术价值,强调小说的政教功用、征信的内容书写。同时,明代书目所录小说作品的庞杂程度往往是相类的,既有考订类作品又有茶谱、酒经等作品,却都体现“世用经济”、人伦道德的编纂思想。这种做法就是从小说与政治之关系的角度,对小说的文学功用与写作内容进行限定的表现。而明代书目编纂者的学识、编纂过程,乃至在政教意图、人伦道德的指导思想之外所采取的编纂思路有别,导致明代书目对“小说家类”的具体讨论亦有差别。由于“类名概念的内涵越准确,对文献主题描述的准确性就越差,从而也意味着,对类名概念的严谨控制未必是分类语言的福音”[13](P.263),故而,《澹生堂藏书目》将“小说家类”分为八类小目的做法,正是祁承对“小说家类”类名的准确性与连续性提出了新的思考。这促使“小说家类”的知识传统与价值意义在明代目录学家眼中产生了需要进一步予以改良的认知,以便完善传统书目“小说家类”类名的逻辑清晰性、知识谱系性及价值明确性等规范,导致了明代不同私家藏书目对“小说家类”的差异化认识及其对具体小说作品价值定位的偏差。可以说,明代私家藏书目对“小说家类”的类下小目提出新看法,或者重新进行“小说家类”作品归置,乃至对“小说家类”的类别本质进行微调,凡此种种皆可看作是明代目录学家对“小说家类”的文献个体的差异性具有相似认识,以便通过一定形式的改良或微调,重新认识“小说家类”在明代经世致用等文教环境下的知识特征及其知识意义。

进一步讲,明代私家藏书目往往具有“账簿”式特征,且蕴含经世致用的思想。此类藏书目的编纂大多系藏书家清查自家藏书的衍生品。这也促使此类私家藏书目往往具有“检阅”“查阅”或“稽览”之类的检索特征。例如,高儒在《百川书志》自序中称:“连床插架,经籍充藏,难于检阅。”[14](P.3)徐《红雨楼书目》自序亦称:“(该书)分经、史、子、集四部,部分众类,为书目四卷,以备稽览。”[15]这些共通的事实促使它们的编纂思想一方面承继了传统目录学的建构体系、知识结构与分类思想,另一方面又随各自的藏书情形及藏书家编纂促因的不同,而呈现出不同的编纂旨趣。这种个性编纂旨趣,导致明代私家藏书目的小说著录不仅存在共性亦有个性。首先,明代私家藏书目在总体上承继了以政教意图为政治功能、以人伦道德为道德功能的目录学传统,故其进行部类设置(主要是不守“七分法”与“四分法”的藏书目)与作品归并时,主要以政教意图、征信价值作为区分的标准。这使得明代私家藏书目的小说著录,并不过多注意、乃至有意区分所录小说作品的文体形态——诸如通俗章回小说、文言小说、话本小说、传奇小说的区分是近代以降才产生的,而是强调所录小说作品的政教意义、征信价值。而明代私家藏书目对政教意义与征信价值的判断,主要围绕是否符合统治阶级的统治思想、是否含有维护人伦道德的成分、是否具有一定的征信价值成分、乃至是否有利于规范族人子弟言行等方面加以展开,属于一种宏观的把握而非标准的具体细化,更非一成不变的框条限定。所以,明代私家藏书目的小说著录,往往随藏书家的个人认识而进行自我调整。虽然明代私家藏书目编纂者认识到编目过程中“各以类从”的重要性,但在具体操作时又随编纂者的自我认识而各具旨趣,甚或各执一词,以至于明代私家藏书目的小说著录一定程度上呈现出百花齐放的现象。其次,明代私家藏书目的小说著录一方面要符合传统目录学的建构体系,另一方面亦要符合该书目编纂者的思想意图及个性旨趣。明代私家藏书目进行小说著录时的首要考量,往往不是基于所录小说作品的文体特征,甚至对所录小说作品的政教价值判断,亦并不十分严谨。故而,往往存在“小说家类”的特征内涵与诸如“杂家类”“传记类”“野史类”“杂记类”等其他部类相交叉或重合的现象,以至“小说家类”的作品著录标准并不十分清晰,甚或存在前后矛盾之处。但基于政教价值与征信意义的认知视角,却是明代私家藏书目所共通的做法。

上述诸多现象的杂糅,导致明代私家藏书目试图通过“文学事实”的社会结构、政治制度、文化政策等方面来认识“小说家类”作品的。这就促使明代私家藏书目的小说著录及其蕴含的小说观念,主要侧重于政教意图的功用表达,围绕与史书关联的书写内容,乃至突出所录小说作品人伦道德的教化意义,并通过对小说作品的归并著录予以体现;而有所忽略诸如叙事性、审美性、娱乐性之文学本身要素等方面的关注。根据罗贝尔·埃斯卡皮《文学社会学》的观点,进行文学社会学的研究,不能仅仅注意文学本身的要素研究,亦不能只注意文学的社会环境的影响性研究。[16]故而,应该将“文学事实”的研究纳入特定的政治制度、文化政策、阶级差异等环境中,探讨围绕“文学事实”的周边环境对文学本身要素的影响。应该探讨文学作品在阅读者通过阅读、刊刻、演唱等方式进行传播与接受时,在促使文学作品的“再生产”之后,文学作品的内涵、要素、形态如何被改变、并定型?从这个角度讲,明代私家藏书目的小说著录及其蕴含的小说观念,就是一种类似文学社会学的研究思路。

其一,明代私家藏书目的不同编纂者对“小说家类”的不同认知及对具体作品的不同归并著录,就是一种对“小说家类”作品进行接受与传播的表现。它通过书目的方式将“小说家类”的学术价值、文类特征及其表现形式作为一种受规约的知识,寻求“小说家类”内涵特征及形式表现的人文意蕴的讨论。此举最终在设置“小说家类”总体特征与常见形态的总结中,挖掘并建构了“小说家类”的知识特征,形成世人予以认可接受的规范性表达。[17]

其二,明代私家藏书目编纂时的不同促因,促使“小说家类”作品的接受与传播环境多具差异性。在这种差异性接受环境中所蕴含共同的认识,即政教意图、人伦道德就成为明代私家藏书目进行小说著录的核心观念。在这种情况下,传统书目对“小说家类”知识归纳的推进过程,实际上隐含着对“小说家类”进行人伦剖析的阐释策略。这势必会突显“小说家类”之内容“事实”的精神意蕴与教化价值,最终通过书目的人文形式进行“小说家类”外部特征的建构,在一定程度上有所忽略“小说家类”在历代衍变过程中的内部规律总结。明代书目在“账簿”式知识单元的主导下所展开的“小说家类”内涵总结与作品归并,多数时候主要是基于知识的现实关系而言,强调具体作品内容的现实意义而忽略其历史特征。这就启示我们以更细致的心态去挖掘明人小说观念中的基本认知要素——政教意图与人伦道德对明代小说观念演进的影响。

其三,明代目录学视阈下的小说观念紧紧围绕政教意图进行论述。这种做法促使明人对“小说”内容、形态的认知往往围绕政教意图而展开,难免忽略对小说作品之叙事性、审美性等文学本身要素的关注。“文以载道”“文道合一”的文化传统要求明代书目对包括“小说家类”在内的所有部类进行文献内容的意义限定,也使得“小说家类”具体文献的差异内容及其形态特征被加以“内容的形式化”,从而形成千篇一律的表现形态、或者说形成固定的体现形式。这些固定形式或表现形态,要求明代书目学家基于目录学的人文形式来看待相关作品,而且具有强烈的排他性特征。它人为地将历代“小说家类”作品进行套路化、固定化切割。“小说家类”具体作品的本身组成元素及其衍变规律,将在体现历代政教思想的目录学传统及其知识架构下进行有限的文体特征探索或审美趣味获取。这是一种经过明代政教思想筛选之后的艺术评价活动,也是一种适应特殊文治背景的知识建构活动。《百川书志》称《三国志通俗演义》“据正史,采小说,证文辞,通好尚。非俗非虚,易观易入”[14](P.82)之类的审美,就体现出一种由书目的知识体系及明代文教思想等现实关系所支配的价值取向结构。明代书目所需处理的现实关系等直接行为,导致目录学家对“小说家类”的鉴赏、品评及定性往往无法从现实的日常经验展开,而是时代文教需求等方面意见的集中展现,更是特殊时代知识体系的强烈反馈。

统而言之,传统目录学中“小说家类”的类名设置,往往是一种整体性层面的类属限定,体现的是一种限定性的意见表达,是一种“规范(normative)的目录学”[13](P.332),而非一成不变的固化圈定。历代书目的“小说家类”往往存在对此进行“各以类从”的探索,最终形成了不同目录学家对具体小说进行“退置”的异样旨趣。明代私家藏书目对“小说家类”的类别把握,除了遵循此前书目的知识结构外,又要结合有明一代的书籍流通情况进行相应的类别内涵与外延扩充。故而,明代目录学家在强调类名设置与作品归并时,除了遵守传统目录学的知识体系与明代政教所需之外,已有意识地从作为目录学家的学者本位意识出发,强调自身对待具体小说作品的独特认知,进行各自的归类判断。因此,“各以类从”的编目思想,正是明代目录学家从理论层面对此前的目录学编纂实践进行归纳总结的结果。明代目录学家进行具体的实践探索,使得明代目录学中的“小说家类”在类别的意义指称上又有所扩大——可以在“小说家类”中收贮即如通俗章回小说、文言小说等不同文类形态的作品,亦可以涵盖具有“道听涂说”之类特点的类书作品。[18]意即在整体把握“小说家类”之“道”的本质的基础上,有效扩大了“小说家类”之“器”的知识表现,力图实现对“小说家类”具体作品的本体实在性把握,合理展现传统目录学知识结构与文献秩序的层级关系,最终带有指导时人“前言往行”且进行文教圈定的价值论定位。