樱花树下埋葬着尸体

丽莎·威尔斯

阿明戈·鲍勃·坎蒂萨诺坚信自己还没走到生命的尽头。但他的妻子珍妮弗·布利斯深知,在与喉癌斗争了八年后,这场战役终究是要结束了。阿明戈脖子上的肿瘤已经破裂,留下了一个开放创口。每天珍妮弗需要清洁伤口,避免感染。癌细胞一点点朝着阿明戈的颈动脉扩散。医生警告他随时都可能因动脉大出血而亡。

“我相信你的灵魂永存,”珍妮弗安慰他,“但眼下你得好好想想如何安排后事。”阿明戈不确定该如何处置自己的遗体。泡在有毒的防腐液中埋入地下是不可能的——终其一生他都是坚定的环保主义者,根本没考虑过对尸体进行防腐处理。不久后,珍妮弗便听闻有遗体堆肥项目的存在。

2020年5月,美国华盛顿州一项关于遗体堆肥的法案正式生效,该遗体处置方式被称为“自然有机回归”(NOR)。一家名为“再创”(Recompose)的公司于同年12月在西雅图以南的肯特市开设了全球首家NOR工厂,并将其命名为“温室”(Greenhouse)。对一生致力于有机农业革命,倡导无农药土壤保护的阿明戈来说,将自己的身体交还自然这一方案近乎完美。

阿明戈开始接受自己走向死亡的事实,他致电“再创”创始人卡特琳娜·斯佩德,确认项目细节。堆肥是有机农业的基础,阿明戈对此非常了解——他甚至担任过大型堆肥作业的顾问。卡特琳娜耐心地为他解释了遗体堆肥的流程。他对此没有异议,但直到生命的最后一刻,阿明戈才明确地嘱咐珍妮弗:“这就是我想要的葬仪。”

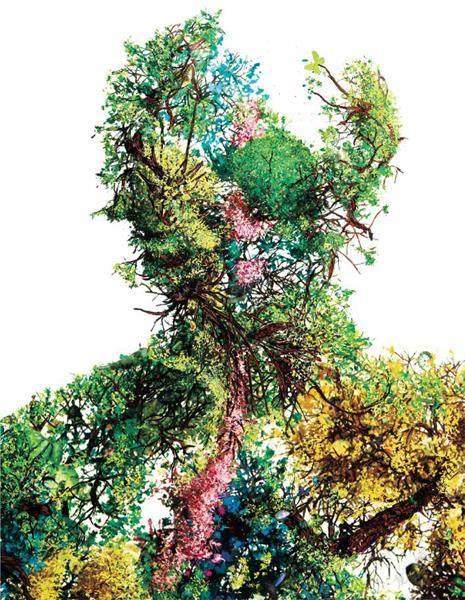

2020年圣诞节的第二天,阿明戈离开了这个世界。他的亲人为他清洁身体、涂抹油膏,并在灵前守夜。“他看起来像个国王,”珍妮弗告诉我,“他真的,真的很漂亮。”我看到了他遗体的照片,身体被放在麻布上,脖子以下被干草和花瓣覆盖。树叶和薰衣草编就的花环戴在他的头上,一颗瓢虫吊坠垂下挂在他的眉心。胡须被精心修理过,他的表情沉静安详。看起来确实如同国王,抑或是凯尔特神话中的林地神祇。唯有裹着纱布的脖子,成了他凡人身份仅有的证据。

守灵的第三天,珍妮弗感受到他的灵魂也远去了。在新年来临之际,阿明戈和其他九位先驱一同长眠在“温室”中,归于尘土。最年长的是92岁,最年轻的不过48岁。讣告上写着他们的生平:“一位热情的读者”“一位优秀的甜点师”“一名负责的大厨”,还有园艺师、画家、木匠、养蜂人和训犬师。有一人给无家可归的青年教授写作,有一人在执法部门勤恳工作了三十载。逝者厄尼·布魯斯推动了水下摄影的发展,被誉为“海洋安塞尔·亚当斯”。

他们的遗体与苜蓿、稻草还有木屑一起被放入一个八英尺长的钢制圆柱体中。在接下来的30天里,工作人员会定时监测容器内的水分、热量和酸碱值,偶尔转动它们,直至尸体变成土壤。随后,土壤会被转移到固化箱中放置两周,接受毒素测试和清洁。

NOR生产出的土壤半数会被转移至华盛顿州西南部的贝尔斯山森林。遗体堆肥可以制造一卡车的土壤,重达1500磅。对逝者家属来说,将这么多土壤带回家明显是不现实的。因此,“再创”为他们提供了捐赠山林的方案,在那里,土壤被用于修复因过度砍伐而退化的土地。

但阿明戈拥有自己的农场。因此,珍妮弗租了一辆大卡车把整立方土壤带回了家。她把这次行程变成了朝圣之旅。她走走停停,拜访亲友,参观他们心爱的河流源头。接下来的几个月里,他们的农民朋友前来带走了一部分土壤并撒在自己的地里。珍妮弗则用剩下的土壤栽种了樱桃树。

我问她,将丈夫带回家是怎样一种感觉。“嗯,它是堆肥。”她如是说,“它从阿明戈的身体而来,对我而言很珍贵,但其本质还是堆肥。”

那些从死亡中绽放的美丽将会成为无比珍贵的梦。

我的生活中有两类人,一类是会花时间思考、计划并与他人谈论如何处置自己遗体的人;另一类则是避而不谈的人。我属于前者。

儿时我期待一场维京人的葬礼,这一想法来源于1988年麦考利·克金主演的电影《天伦乐》。电影里,一群孩子高高抬起爷爷的尸体,将其装上船并推入大海,然后射出一支火箭点燃船只。旁白说,如果天空在此时发红,这意味着亡者被引向了美好的世界。

当我20岁的时候,我考虑了更为现实的火葬。我希望我的骨灰被撒在我最喜爱的河畔,被从高崖上抛入太平洋,抑或是经由炮弹被发射到大气层。但在经历友人骨灰被不慎丢失的事件后,我重新考虑了一番。我了解了天葬,将尸体暴露在野外供猛禽食用;我也查阅了碱性水解法,一种将尸体放在氢氧化钾溶液中使其液化的方式。近期我打算购入一种装有真菌的裹尸布。真菌可以吃掉我的身体并对其中的有毒物质进行生物修复。我认同珍妮弗的观点,谈论我们的身后事很重要,生者不必去猜测我们的遗愿。同时,我也痴迷于死亡冥想本身,它可以促使我对生活进行有益的反思。

譬如,维京葬仪对我的双重吸引力:死亡的美丽——我想漂浮,在海上燃烧,让天空称量我的人生;我也渴慕着电影里孩子们的生活——搭建篝火、射箭、违抗权威。换言之,思考如何死亡教会了我如何生活。在我看来,直面不可避免的现实是一种心理成熟的象征。

但这也是有代价的——你会发现世界并不如我们所想的那么简单,真相会让梦想蒙尘。维京葬仪是杜撰的,事实上,他们会将安放尸体的船只置于陆地上焚烧,也会包含活人祭祀的野蛮仪式。此外,天葬和炮弹在我居住的西雅图都是被抵制的。即便被允许使用大炮,焚化尸体所产生的碳排放量也是惊人的。碱性水解对生态的影响较小,但和火葬一样会浪费人体的营养物质。区别仅在于变成灰还是被冲入下水道。即便是真菌裹尸布,也没有比土壤自然分解多出什么额外流程。在经历过这样一番纠结折腾后,人们可能得出结论:“你还是老实活着吧。”

永生当然是不可能的。于是,在我迈入中年的幽暗森林时,我注意到了遗体堆肥。这是一种没有明显缺陷的遗体处置方案,一种旨在减少人体产生二氧化碳,还能为生态作出贡献的美好计划。

遗体堆肥的优势是否经得起时间考验还尚待观察,但那些从死亡中绽放的美丽将会成为无比珍贵的梦。一如那些可回收产品上所印的话语:“我可以是一颗松果”“我可以是一片树林”“我可以是一片花田”。

“再创”创始人斯佩德是一名有经验的建筑师。2011年,当她还是麻省大学阿默斯特分校研究生时,便萌生了遗体堆肥的想法。准确来说,是她在自家后院喝着啤酒,看着她的宝宝在草地上打滚,惊叹他们长得那么快时有了灵感。她意識到自己也在飞速成长,但方向是什么?是啊,是死亡。那么死后她的躯体会怎样?

这个启示激励着斯佩德寻找火葬和土葬的替代方案。就在她一筹莫展之际,一位朋友向她介绍了牲畜遗骸堆肥。这是一种鲜为人知的农业实践,农民会将腐坏的牲畜躯体扔进堆肥中。借由该实践,斯佩德的硕士毕业论文《脏污与分解:为城市死者提供安息之地》最终成了“再创”公司的种子。她认为,遗体堆肥可以帮助解决墓地不足的问题,并减少传统丧葬带来的环境成本。同时,她的提案也是对现有丧葬观念的批评。在她看来,尸体不是需要被销毁的疾病载体,而是滋养众生的生命之泉。

最初,斯佩德将遗体堆肥计划称为“城市死亡方案”(Urban Death Project)。这是她能想到的寓意最为直接的名字。在丧葬这个非常重视委婉表达的行业里,它体现着斯佩德对委婉的拒绝。

但这个名称并不能体现NOR概念里“重生”的特质。因此,当她2017年成立自己的公司时,她将其命名为“再创”。这一术语的运用十分精妙,它既能彰显品牌特色,也是对遗体堆肥过程的客观描述。死者的躯体被分解并重组,成为“在视觉、化学和微生物概念上都无法识别的新材料”。

通过多年的研究,斯佩德及其团队证明了堆肥实验是科学可行的。但NOR方案的合法性仍待确认。斯佩德与当地说客合作,制定NOR合法化战略,不断进行演讲宣传。幸运的是,州参议员杰米·佩德森是她的邻居。斯佩德请他喝咖啡,并解释她所做的事。“气候变化是他所关注的议题,佩德森的支持者会赞成我的想法。”她说。

2019年,佩德森提出了编号为SB5001(关于人类遗骸)的提案。这是美国首个提出将遗体堆肥合法化的法案。“有六人在死前决定将自己的遗体捐赠给我们进行研究——这是他们最后的立场,也说明了一些事。”斯佩德说,“他们的朋友和家人向立法机关作证:‘这对死者来说非常有意义。’”州长杰伊·英斯利签署了该法案。从那时起,其他州也陆续推出了类似的法案,在俄勒冈州和科罗拉多州已获准通过。

与此同时,网上也涌现出大量“再创”的粉丝。公司的邮件列表新增了15万用户。世界各地都有对遗体堆肥感兴趣的人。“再创”原本计划租用西雅图周边一片1.85万平方英尺的仓库安装100个堆肥舱体。但由于疫情,计划被打乱。一位熟人为公司提供了位于肯特的仓库,面积要小得多。斯佩德只能安装十个舱体。她说:“我最担心的是我空谈了这一梦想十年而无法实践它。”可喜的是,舱体立刻就被预订出去,堆肥名单已然列出。

在春季第一个回暖的日子,我驱车前往贝尔斯山拜访艾略特·拉塞尼克,一位拥有宗教学学位的前音乐节组织者。2019年,他期望能修复其名下非营利组织购买的700英亩土地。修复土壤需要大量堆肥,他不知道从哪儿能获取这样的资源。恰好斯佩德也在为处理堆肥的事情苦恼。两人的合作关系仿佛是命运安排。

我抵达贝尔斯山时,艾略特从一个小木屋里出来向我挥手致意。我们谈论着今日的好天气和我开车时发现的麋鹿足迹。他问我想看什么,我说:“一切。”于是,在接下来的几小时中,我们漫步于山林,穿过低地针叶林,进入古老的橡树林。我们攀过一座小山,来到一座废弃的采石场前。他向我指示河流中的涵洞,他计划来年拆除这些涵洞,它们会阻碍鲑鱼的洄游。

艾略特气质温和,像个哲学家。他认为NOR是一个合宜的首字母缩略词,“是一种描述存在于阈限状态的物质的方式”。他觉得土壤既不是完全精神的,也不是完全物质的存在,它两者兼有。艾略特赞同我的想法,认为遗体堆肥更为长远的影响在于,它可能引起我们和其他所有生命关系范式的改变。如果我们将NOR所产生的土壤视为神圣,因为它来自人的躯体,或许我们就会将所有生物量神圣化。这一理念许是当下人类生存所必须的。“气候危机从根本上来说是土壤危机。”艾略特思考道,“一代人的死亡使下一代得以生存,宛如一首诗。”

暗含危机的山路也会时不时使我想起之前浏览过的讣告片段。他们的故事交织在一起,在我脑海中闪现。我们一路颠簸,穿越茂密的灌木丛,在一片破败的草地停留。皑皑白雪覆盖着草地边缘古老的山火痕迹,在蓝色的天空下熠熠生辉。那一瞬间我深深体会到,自己活着。死亡冥想可以帮助你想象自己渴望的死后安排,也可以帮助你更好地欣赏你已经拥有的人生。

回到山下,我们在另一片种满了赤杨木树苗的土地停下。我抬眼看到了那些堆肥,来自五名逝者的身体。苍穹之下,那个土堆如此不显眼。我们默默地站在土堆前,然后我感叹了一声。

艾略特问我是否想捧一抔土在树苗下,就像“再创”工作人员所进行的仪式那样。起初我并不想这么做,我觉得触摸这些土似乎冒犯了死者。对我而言,它们不是堆肥,而是人。他们有自己的爱好,有自己的道德信念,有仍在某处默默思念他们的亲人,这些土太珍贵了。

但我转念一想,正是这份珍惜的心思,才使我配做这样的事。我将手伸入土丘,捧起土壤于阳光之下。它的外观和气味与我在森林里所见泥土,一模一样。

[编译自美国《哈泼斯杂志》]

编辑:要媛