会吹口琴的换糖佬

阿林小时候,住在莲蓉老街上。

这条老街,傍着绿柳拂波的梁溪河,对着宝塔高耸的惠泉山,三四里长的老街上,有石亭,有石桥,有石坊,有石塔,有石井,住着许许多多的人家,开着各种各样的店铺,熙熙攘攘,来来往往,就像一幅鲜活的《清明上河图》。

在这条街上,一抬头就能看到一个故事,一低头就能踩到一个故事,一转身就能撞到一个故事。

阿林就是在这些个故事里慢慢长大的。

老街上时常会有换老虎糖的担子出现,所谓换老虎糖,其实就是收废品的,在阿林小时候,收废品的,不是用钱收购,而是用老虎糖来换的。

这老虎糖就是麦芽糖,浓浓的麦芽香,醇厚,质朴,不掺一点儿杂,甜中带点儿酸,雪白,细腻,又韧又黏,一拉老长也不会断,可嚼可含,更可玩。把它缠在筷头上,成一个球儿,玩一会儿,舔一下,足可甜上老半天。不过,为何叫老虎糖,阿林却始终也没能弄明白。

一般换老虎糖的都是带一支短短的笛子,这笛子更像是一支竹哨子,永远都是吹着那简单得不能再简单的同一曲调:“哆来咪—哆来啦,哆来咪来哆来啦……”然后扯着嗓子喊道:“破布头、烂被絮,换糖吃!”

实际上,除了破布头、烂棉絮,还有旧书、废报纸、牙膏壳、破鞋子、烂铁锅、乱铜丝、空玻璃瓶、吃剩下的肉骨头等等,什么废品都可以换糖吃。而这收废品的人就被称作换糖佬。

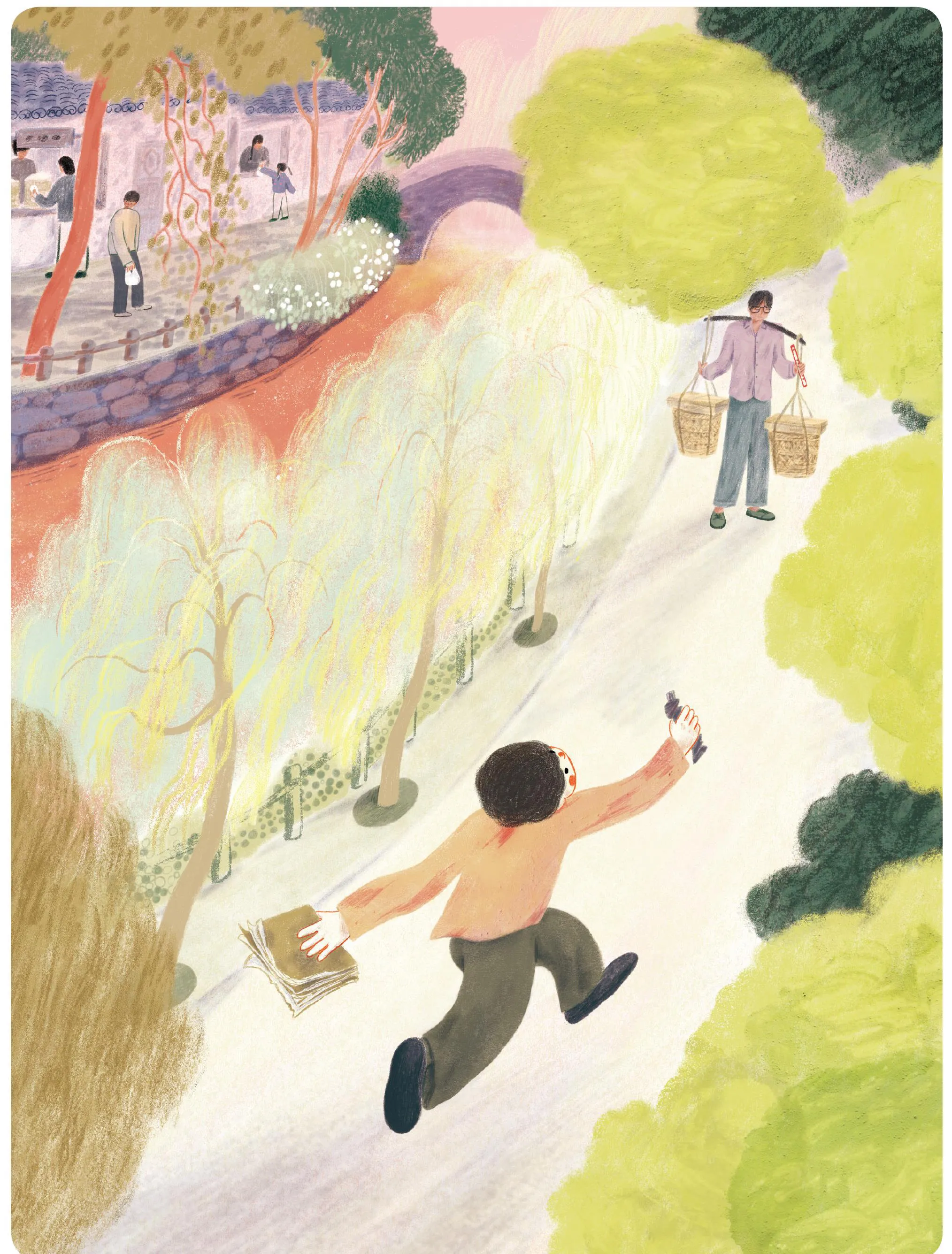

可是,阿林即使有了这些个可以换糖吃的废品,他也不会跟这些只会吹“哆来咪”的换糖佬去换糖,他要等到那个会吹真正的笛子的换糖佬来,才肯去换。

每隔十天半个月,当阿林听到从老街那头传来一阵清亮、婉转、明快、细腻、千转百回如潺潺流水的吹奏声时,他便知道,那个会吹真正的笛子,或者说是真正会吹笛子的换糖佬来了。

这声音就像是一股轻轻的暖风,又像是一捧淡淡的月光,让阿林的心一下子静了下来,他欣喜而虔诚地站定在那里,生怕自己稍稍一动,会把这美妙的声音惊走,总要听得有些痴有些醉时,才猛然醒悟,撒腿往家里跑,去找出自己这些天积聚的牙膏壳、用完的练习本,去换老虎糖。

这位换糖佬,三十上下年纪,长头发耷拉到额头,时而会露出额头上一块蚕豆瓣大的红胎记;戴一副框架发黄的眼镜,脸色永远是苍白的,伸出来的手指细长得像鸡爪。他总是低着头,与人说话时低着头,跟孩子们换糖时低着头,挑着老虎糖担子走在老街上低着头,吹笛子时,更是低着头,偶尔抬起头来,便可看到他有一双秀朗清晰得如同画出来的眉。

他看到阿林手里的牙膏壳和旧本子,便放下手里那支金黄色的笛子,问:“换糖吗?”

“换。”阿林答应道。换糖佬接过牙膏壳,掂了一下旧本子的分量,把它们放进了担子后面的竹筐里,然后掀开担子前面那平板上的铁皮罩,里面就是一大块像厚实的锅盖一样的老虎糖。

他用一把没了木柄的菜刀,去切那又黏又厚的糖,切的时候,得用一个带有大螺帽的铁棒去敲刀背,当当的声音很是清脆爽悦,几下之后,切下手掌那么大的一大片来,比起一般换糖佬来,他给的是多了,但尽管如此,阿林还是央求道: “再添些。”

他便又当当地敲下一片稍小些的来。

“再添些。”

他笑了:“好吧。”又当当地切下一片更小些的来。

至此,阿林不再要求添了。因为按照“换糖佬三饶头”这个规矩,每个换糖佬都是添两回,这个换糖佬也不例外。阿林也懂这规矩。

阿林拿了糖,却一眼看到他的担子里有一根色泽紫红,同样有着一排孔眼,但比笛子要长出好一截的竹管,便好奇地问道:“这是什么笛子,也能吹吗?”

换糖佬回答说:“这是箫,也能吹。”说着,他还在放老虎糖的平板上,用手指头蘸着老虎糖上的面粉,写出一个“箫”字来。

“你就吹一个吧。”阿林恳求道。

“好,吹一个。”换糖佬拿起这支箫,放到嘴唇边,吹了起来。原来,笛子是横着吹的,而这箫是竖着吹的,嘴唇凑在一个小缺口上,细长的指头在孔眼上若即若离地抚弄着。

这声音一出来,阿林顿时就愣住了,他没想到这么一支长长的竹管能吹出这么醉人的声音,它比那笛子声要深沉得多,厚重得多,就像是一团缓缓翻卷着的云雾,柔柔的暖暖的,铺满了你的周围,萦绕在你的身边,更像是一个亲近的人,在你耳边低低讲述着一个缠绵的故事。听着听着,虽然并不知道这是一支什么曲子,但阿林觉得自己鼻子酸酸的,眼眶禁不住湿湿的了。

“太好听了!”待那箫声停了,阿林这才长长地出了一口气,不由得问道,“是谁发明了这东西,能吹出这么好听的声音?”

“这不是谁发明的,而是古人听到风吹过山林发出了呜呜的声响,仔细观察,发现每当风遇到石有缝、竹木有孔时,就会发出声音,而且这声音悠扬顿挫,高低有致,由此感悟到,这就是天籁之音,便模仿有孔的竹木、有缝的石,制作出了许多吹奏乐器,除了笛、箫,还有笙、竽、唢呐、葫芦丝、埙等等,多着呢……”他似乎对这个话题特别有兴趣,一说起来,竟然滔滔不绝。

“你说的唢呐,我见过,像个小喇叭,吹起来尖声怪气,哇啦哇啦的,我不喜欢。还有竽,我们老师讲过‘滥竽充数’的故事,说竽与笙差不多,可就是你说的这个埙,是个什么东西?”阿林好奇地问道。

“埙,就是我们的祖先模仿风吹过有孔有缝的石头发出的声音,而用陶土制成的一种乐器,那形状像一只梨,上面也有好多个孔,吹起来的声音比这箫还要低沉,还要幽远。”

“你会吹吗?”阿林问。

“会的,”换糖佬笑了笑,“凡是吹奏乐器,它们的基本原理都差不多,因此只要你学会了这一种,再学另一种,就很方便了。”

说到这里,阿林突然想到一件事,便说:“你等一下,我回家去,拿样东西给你看一下。”说罢,就撒腿跑回家去。

不一会儿,阿林就拿着一样东西回来了。

换糖佬接过一看,是一只旧口琴,里面的芯子已经生出绿锈,灰暗发黑了,一端的螺丝早已脱落,另一端的螺丝也松动了,以致外面的壳子也已经松脱开来,显然是一只早已废弃了的口琴。

“这是一直在我家柜子角落里的,你会吹吗?它还能吹吗?”阿林有些期待地问道。

换糖佬的眼睛里一下子放出光来,像是一名饥渴的苦旅者,看到一大盆热腾腾的饺子汤面,连忙点点头:“会吹,能吹!”

他从口袋里掏出一块皱巴巴的手帕来,将旧口琴擦拭了一番,然后捏紧了那快要脱落的外壳,就凑到唇边吹了起来。

哇,没想到,这么一只被遗忘在柜子角落里许多年的破旧口琴,到他那里竟然能吹出如此动人心弦的美妙声音。更让阿林感到不可思议的是,此刻明明是他一个人在吹口琴,可怎么听上去,声音是那么丰富,有主奏,有伴奏,有好多层次,就像是有好几个人,在一个潇洒优雅的指挥下,同时在吹着几只不同的口琴,这一只口琴竟然被他吹成了一支乐队。

这口琴声在老街上飘出去好远好远,好多人来了,听得忘了要走,连好婆也听到了。她从家里跑了过来,看了便说道:“我说是谁吹口琴,吹得这么好,原来是你,对了,你吹的这只口琴好像是我们家的嘛。”

阿林在一旁急忙解释道:“好婆,是我从柜子角落找到的,我不是拿它来换老虎糖的,我只是拿来让他吹给我听听。”

换糖佬也停了下来,证明道:“是的,他并没有说要换糖,他只是让我吹给他听听。好 ,谢谢你了。”说着,他将口琴又用手绢擦了一下,便还给了阿林。

“这口琴是阿林外公年轻时吹的,你刚才吹的那曲子,阿林外公那时候也喜欢吹,不过,他吹得可远远不如你,后来,他就不吹了,扔在柜子里好多年了,早就把它给忘了。”

说着这话,好婆从阿林手中拿过那旧口琴,塞到换糖佬的手里,说:“既然你能吹得那么好,这旧口琴就送给你吧,反正放在我们家里也没有用!”

换糖佬一听,又惊又喜,可又连忙说:“不,不,不要送,不要送,还是换糖吧,我给你们糖!”

他手忙脚乱地从那块像一个大锅盖样的老虎糖上敲下三分之二大的一大块,双手捧着,要给好婆。

好婆笑了:“用不着,用不着,这么一大块,我们哪里吃得了,你真的要给,就给一小块吧!只要你往后到咱们这老街上来换老虎糖时,用这口琴多吹几曲就行了!”

换糖佬连连点头:“一定,一定,那是一定的!”

回到家里,好婆像是自言自语地感叹了一句:“这个换糖佬,其实是一个很有学问的人啊!”

正在津津有味地舔着老虎糖的阿林随口应道:“是啊,是啊,这些个笛啊,箫啊,还有口琴啊,他都会吹,而且吹得那么好,确实是个有学问的人。”

谁知好婆却说:“不,他不仅仅是会吹奏这些东西,他肚子里懂得的东西还有很多很多呢!有一回,咱们东街上的沙大婶拿了一捧废铜烂铁去跟他换糖,其中有一块鹅蛋大小、黑不溜秋的铁饼样的东西,他拿到手里掂量了几下,又用半块砂纸擦了一擦,便说:‘大婶,这不是一块普通的铁饼,而是一面古铜镜,你拿到城里的文物商店去,恐怕能值很多钱呢!’沙大婶听了他的话,就将这铁饼样的东西拿到中山路上的文物商店去,那里的专家一鉴定,说这是一面明朝的海龟葡萄镜,是那时的贵妇人出行时随身携带的,只是年月久远,上面沾满了污垢生了铜锈,才成了这模样,当真值好几百块钱呢!

“还有一回,咱们隔壁的秀秀阿婆拿了一摞旧书去跟他换糖,大家都知道,这个换糖佬最喜欢人家用这些旧书旧杂志去跟他换糖,每一回,他总是会格外多给一些糖,可是,那一天,他却从秀秀阿婆的那摞旧书中抽出两本线装书来,这两本书已经发黄发黑,而且被虫子蛀得都是孔眼,破烂不堪了,他小心翼翼地翻看了一下,便说:‘阿婆,这两本书你可不要换糖哦,这是两本清朝康熙年间咱们这城市的地方县志,是很有价值的文史资料,我建议,让你家里的人送到市博物馆去,那里可能很需要这种书的。’秀秀阿婆还有点儿不相信,说,这么烂的书,他们会要?换糖佬说,哪怕再烂的书,他们那里有人会把它修补好的。秀秀阿婆回去告诉她儿子阿镇,阿镇就将这两本书送到市博物馆,那博物馆的人一见,如获至宝,说那一套康熙年间的地方县志,就缺少了这两本,怎么找也没找到,这一下可全了。博物馆不仅给阿镇发了一个捐赠证书,还发了一笔奖金呢!你说,他要不是肚子里藏了这么多的学问,怎么能一眼就识出这些个宝贝来呢?”

听好婆讲了这么些,阿林不禁问道:“好婆,既然他是个这么有学问的人,为啥就做个换糖佬呢?这不是太可惜了吗?”

“这,我们就不知道了,也许,他是遇了挫折遭了什么难,不得已,才只好到这里来做个换糖佬。”好婆叹一口气,又叮嘱道,“记住,你可不要随便去问他这些伤心事!”

转眼到了柳叶飘落的秋天了,这一天,阿林放了学,沿着梁溪河边走回家,蓦然间,他听到一阵阵沉缓、幽远而又婉转曼妙的声音,乍一听,就像是有一股古老的风在僻静的深巷中循着墙脚来来回回地寻觅着什么,时而还有点儿呜呜咽咽的凄凉。

莫非是那个换糖佬又来了?是他在吹他的那支长长的紫红的箫?可是,这声音显然要比那箫更圆润,也更低沉。

阿林循着那声音走去,只见是一位女子,三十岁上下,短发,穿一件如雪的白上衣,坐在河边,正两手捧着一样东西,凑在嘴边十分专注地吹着,那声音就是她吹出来的。阿林走到跟前,便看清楚了,她正在吹奏着的是一个形状像是梨,上面有两排小孔的东西,那东西有着像家里的紫砂茶壶那样的色泽。

“埙!”阿林不由得脱口说道,“你吹的是埙吗?”

那女子一听,扭过头来看着阿林,诧异地问道:“小阿弟,你怎么知道我吹的这个叫埙?”

“因为,我听经常来这里的那个换糖佬说过的。”

“换糖佬?”女子眼睛里顿时充满了惊喜,急切地问道,“真的吗?是一个什么样的换糖佬?多大年纪?长什么样?你能告诉我吗?”

看得出来,这些问题的答案对她来说,非常重要。

“年纪比你大,戴眼镜,头发长长的,额头上有块红胎记,手指头细细的,他的眉毛很好看,他会吹笛,会吹箫,会吹口琴,都吹得好极了,你的这个埙,他肯定也会吹,对了,他还是个很有学问的人!”阿林说这些时,带着种炫耀,他已经把这个换糖佬看作是他的朋友了。

“是他,是他,小阿弟,你知道他住在哪里吗?”那女子听了这些,有些激动地站了起来。

这一问,就将阿林难住了,他挠了挠后脑勺,只好如实回答:“这个,我也不清楚,他有时从东大街过来,有时从西大街过来,从来也没听他说过,他到底住在哪里。”

“那,我该怎么才能找到他呢?”她像是问阿林,又像是问她自己。

“他隔几天就会到我们这条老街上来换老虎糖的,要么,你在这里等,也许就会等到他来的。”阿林建议道。

“对,我在这里等,总会等到他的。”那女子十分自信地说道。

果然,那女子就一直在这老街上等着,阿林放学走到河边时,总能听到那女子吹埙的的声音。接连几天过去了,却一直没有看到那换糖佬的踪影。

“小阿弟,他怎么还没有来嘛?”看到阿林,她站起来,一脸悲苦地问道。

“这,我也不知道呀,按照平常,这么些天里,他总会来一趟的呀!”阿林说着话,突然冒出了一个念头,“会不会,就是因为他老远听见了你吹的埙,知道是你来了,感到难为情,他就故意不来了呢?”

这话像是一记重击,让那女子一下子愣住了,她的眼眶里顿时溢满了泪水,说:“可是,我,我并不在乎他是个换糖佬呀!”

半晌,她猛然一跺脚:“不行,我再到别处去找,非要把他找到不可!”

从那以后,阿林就再也没有见到那个换糖佬出现在老街上。他到底去哪里?那个女子后来到底找到他了没有?

“我不是说过了吗,这个换糖佬是一个有故事的人,而且,是有很多故事的呢!这个女子这么痴心地来找他,看来也是个有情有义的女孩呢!”好婆知道了这些事,这样语重心长地评说道。

多年以后,阿林在逛一家音像制品店铺时,视线被一盒碟片的封面照片吸引住了,咦,封面照片上的那个人看上去怎么似曾相识,再仔细辨认,阿林终于认出来了,这正是多年前在老街上换老虎糖的那个换糖佬呀!照片上与他站在一起的那个女的,阿林也认出来了,就是那个在河边吹埙的白衣女子。

阿林立刻买下了这盒音乐碟片,只见碟片标题上写的是:潘敏教授夫妇演奏音乐会。直到这时,阿林才知道,原来这位会吹笛、会吹箫、会吹口琴很有学问的换糖佬名叫潘敏。

当碟片里的音乐播放出来时,阿林又听到了小时候在老街上听到的那些熟悉的乐曲,遗憾的是,阿林的好婆已经听不到了。