后疫情时代南方丘陵山地带生态旅游流空间特征及优化路径

——以湖南郴州为例

曹斯蔚

(中国人民大学财政金融学院,北京 100872)

后疫情时代(Post-Pandemic,新型冠状病毒疫情过去后的时代)下生态旅游流行体现了绿色发展的理念,有利于以“青山绿水”为代表的我国生态文明构建。据国家林草局森林旅游办公室预测,2050年我国生态旅游年收入将占全国旅游年收入的50%以上。并且,疫情后以青山绿水为主要观赏对象的生态旅游已经受到了行业的特别关注。而湖南郴州是我国南岭山地森林生态及生物多样性保护主体功能区和“两屏三带”生态安全屏障中南方丘陵山地带的典型代表,境内生态旅游资源丰厚,山地丘陵面积占疆土总面积的75%。该文以网络大数据为基础,剖析后疫情时代以郴州为代表的我国南方丘陵山地带生态旅游流空间特征[1]。

1 文献综述

旅游流空间结构是指以区域旅游目的地内的景区或城市为节点,以旅游行为主体旅游者在节点间的空间位移活动为联结而建立的各种旅游流关系的总和。旅游流空间结构映射了旅游流的空间形态,体现了旅游节点之间的空间属性和相互关系[15]。国外在旅游流空间结构研究方面,主要集中在旅游流空间集聚与扩散、旅游空间模式和多目的地旅游影响因素分析。代表性成果包括:Herstrand[26]进行了旅游流空间扩散作用机制的研究,Britton[24]提出了旅游流集聚扩散模型。Campbell[25]提出并阐述了游憩与度假地的旅游流空间模式,Lue[31]等总结了5种度假旅行模型,首次对游客旅行空间模式进行了系统分析,Stewart等[32]在此模式基础上进行了实证研究;Beaman等[23]和Lew等[30]使用模型用于美国国内旅行以及到访美国、中国香港、马来西亚、澳大利亚和新西兰的国际游客的旅行空间模式的研究中;Hwang[28]等分析了不同客源地的美国国际旅游者多城市旅行模式及其影响因素,Kim[29]等认为多目的地旅游模式选择的关键是旅游成本最小化,Hwang[27]等研究了旅游者旅行距离和多目的地模式选择的关系,提出了客源地的空间形态特征会影响旅游者的旅游模式[2]。

国内旅游流空间研究起步相对较晚,研究重点主要集中在旅游流空间扩散[9,14,18]、旅游流空间结构[8,17]、旅游流网络结构[5,11,15]等方面,其中以游记、照片、线路等网络大数据为基础的旅游流空间结构研究[3-4,12、20]更是目前的研究热点。学者们主要从全国、典型区域、省域和城市四个空间尺度研究旅游流的空间集聚与扩散,分析内部旅游流网络结构特征及其影响因素,并提出网络结构优化的相关策略等。国内外对单一旅游类型的旅游流空间特征研究较少,主要有乡村旅游流空间分析和自驾车旅游流网络结构分析。如以立陶宛乡村旅游活动发展为研究对象,提出了旅游流分析框架的新模式(Baležentis,2012),以浙江省湖州市为例,分析了基于数字足迹的乡村旅游流空间结构特征[10],以西藏自驾车和阿坝州自驾车为例研究了自驾车旅游流网络结构[21,16]。

此外,随着新冠疫情常态化的发展,学界关于疫情对旅游业的影响已经有了一系列研究,主要集中在后疫情时代的旅游发展趋势预测[2]、旅游者心理特征研究[1]和后疫情时代的旅游发展对策研究[7]等方面。

总体而言,目前在旅游流空间结构的理论依据、空间模式和结构特征等方面已经取得了较多研究成果。但在研究对象上,对特殊旅游流空间结构特征的研究相对较少。在研究区域的关注上,现有研究多偏向宏观区域,在研究方法上,现有的研究成果主要是用单一来源的数据进行分析。因此,更加关注市域空间范围内旅游流的研究[13],特别是对市域旅游流构成要素和基本特征等问题的研究尤为重要和迫切。丰富数据来源渠道,进行多维比较、多源数据融合分析是未来旅游流研究的必然趋势。该文选择位于南岭山地森林生态及生物多样性保护主体功能区的郴州作为研究地,从整体上把握后疫情时代生态旅游目的地空间所凸显的结构特征,判断后疫情时代下生态旅游节点的布局模式及空间发展阶段,为旅游地空间优化和线路组织等提供科学依据[5]。

2 理论基础

本研究根据旅游流空间模式理论和社会网络理论来探究后疫情时代生态旅游流空间结构规律。在旅游流空间模式的基本理论中,完整的系统由核心区和边缘区共同构成,旅游核心区作为主系统,对于次系统的边缘区起到引领作用,控制整体的发展方向;分析生态旅游目的地的核心区和边缘区,研究其内部联结程度和联结关系是该文的重要内容。旅游流是时间变量和空间变量在旅游地域系统的投影,只有立足于旅游空间组织系统的解析,才能把握客观规律和制定合理战略[6]。

游客在旅游目的地不同旅游节点之间的转移与扩散使得各旅游目的地产生了一定的联系,其系统内不同旅游节点之间的关系和特征难以用简单的数理统计的方法进行描述,而社会网络理论方法能对生态旅游流的宏观结构关系进行系统分析,从而了解网络内部关系。该文基于社会网络理论方法,对郴州生态旅游流网络空间结构特征进行整体和节点特征分析。整体空间结构包括网络规模、网络密度、网络中心势等内容,节点结构则包括节点中心度和结构洞2个主要指标[7]。

3 研究设计

3.1 研究思路

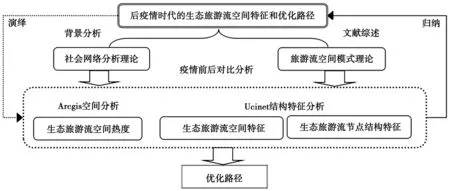

具体思路见图1。

图1 研究技术路线图

3.2 研究方法

以2020年4月1日为时间节点来构建疫情前后大数据库,对比分析疫情前后郴州生态旅游流空间特征。采用核密度估计法对生态旅游目的地游客空间分布进行对比。运用后羿采集器和Webscraber等网络爬虫软件收集进行文本内容的定性和定量分析[2]。网络大数据来源于3个方面:生态旅游目的地数据;采集OTA(在线旅游代理服务商)上郴州生态旅游目的地游客的攻略、游记和评论;对郴州生态旅游目的地名称进行合并处理后数据。第一,生态旅游目的地数据。基于国内外对生态旅游资源的定义,将生态旅游目的地定义为“以自然为基础的保护地”。其范围包括国家公园、自然保护区、湿地公园、森林公园、地质公园、石漠公园、世界遗产地和风景名胜区等主要生态旅游目的地。数据来源于《2020年湖南省自然保护地摸底调查基本情况汇总表》和《湖南省风景名胜区一览表(2020年)》上公开的数据。郴州生态旅游目的地主要包括国家自然保护区2家,国家森林公园8家,国家湿地公园5家,国家级风景名胜区2家,国家地质公园2家,国家矿山公园2家,省级自然保护区2家,省级森林公园1家,省级风景名胜区3家。第二,据此建立生态旅游流空间数据库。在来源抽样方面,综合Alexa旅游OTA最新排名和OTA上郴州生态旅游目的地实际关注情况,选取全球最大的旅游点评网站猫途鹰、主要的旅游攻略类网站马蜂窝和国内最大的OTA网站携程(美团点评、同程等网站,因为功能定位、业务发展等多种原因,通过搜索发现去哪儿、途牛、飞猪等OTA网站上相关景点攻略和评论太少,没有把其作为数据来源渠道);在时间抽样方面,以2020年4月1日为节点构建疫情前后分析数据库,数据采集截至2021年9月1日;在单元抽样方面,主要以郴州生态旅游目的地名称作为抽样依据。首先对与生态旅游无关的大数据进行剔除,同时对包含自然风光和人文景观的综合性旅游目的地进行筛选,人文类旅游目的地(如“义帝陵”“寿佛寺”“永兴银楼”“萧克故居”等)的点评、攻略和游记数据没有收集。第三,对郴州生态旅游目的地名称进行合并处理。根据郴州生态旅游目的地的实际分布情况,把“小东江”“雾漫小东江”“小东江观雾栈道”“龙景峡谷”“猴古山”和“东江湖”合并为东江湖景区,“飞天山国家地质公园”和“高椅岭”合并为高椅岭景区,“莽山”“莽山五指峰”和“猴王寨”合并为莽山国家森林公园,其他生态旅游目的地进行相应处理。根据研究需要剔除掉无意义的和不满足条件的OTA大数据后,最终收集游客点评、攻略和游记共计33 347条,其中疫前数据21 734条,疫后数据11 613条。在进行生态旅游流空间特征分析时,根据对比时间节点和分析需要,对攻略、游记数据和点评数据进行了相应的筛选。考虑到疫后时间相对较短,数据量偏少的因素,根据游客关注热度分别选取排名前六位的生态旅游目的地进行分析。其中疫后数据10 548条,疫前数据20 230条[8]。

4 结果与分析

4.1 空间热度特征分析

以游客网络点评、攻略等数据为基础,通过核密度估计法对生态旅游目的地游客空间分布进行对比分析。核密度估计法是一种将空间点位信息可视化的有效方式,用于估算计算要素在其周围领域中的密度,是利用核函数依据点或折线要素,计算每单位面积的量值,能直观反映整体空间分布状况以及样本的集聚趋势。分析中使用Rosenblatt-Paren方法,即

(1)

根据收集到的以国家公园、自然保护区、湿地公园、森林公园、地质公园、石漠公园、世界遗产地和风景名胜区等湖南主要生态旅游目的地数据,先用高德开放平台对现状数据进行地理解码与坐标纠偏,分别计算出郴州市主要生态旅游目的地的经纬度坐标(GCJ-02火星坐标),并在此基础上进行坐标纠偏转化为国际统一的GCS-WGS-1984坐标系数据,以此为底图;其次,综合考虑游客点评和攻略数量,分别选取前六个主要生态旅游目的地,对比分析游客对郴州生态旅游目的地的关注热度。该文利用ArcGIS10.3软件将游客关注的生态旅游目的地分布空间图像化,并通过核密度工具分析郴州生态旅游目的地热度的空间分布特征,颜色深的区域代表游客关注热度程度高[9]。

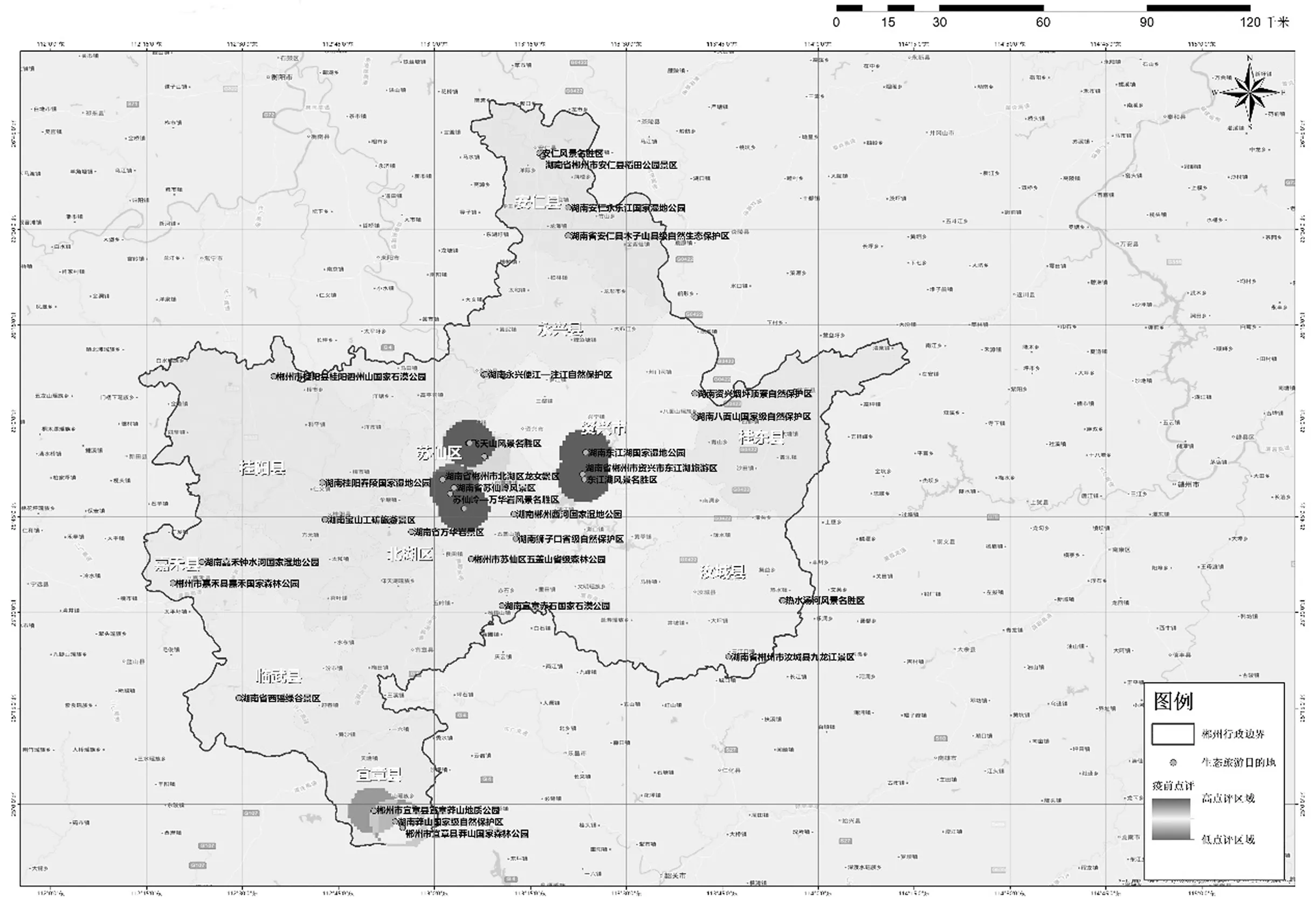

首先,从疫前游客关注热度看,排在前六位的生态旅游景区分别是东江湖旅游区、王仙岭旅游风景区、苏仙岭、飞天山(高椅岭)、万华岩和莽山国家森林公园。郴州生态旅游流空间热度呈现一中心一次中心格局。中心主要包括东江湖国家湿地公园(东江湖风景名胜区)、苏仙岭景区、王仙岭风景区和飞天山景区(高椅岭),辐射周边的西河国家湿地公园、狮子口省级自然保护区和五盖山省级森林公园等;此中心为南部的莽山国家森林公园(莽山国家级自然保护区),其他生态旅游景区未进入游客空间热点关注区域,这种生态旅游目的地分布状况与疫前游客关注热点情况比较吻合,即资源等级高的生态旅游目的地也集中了较多的旅游者,见图2[10]。

图2 疫前郴州生态旅游目的地空间热度分析

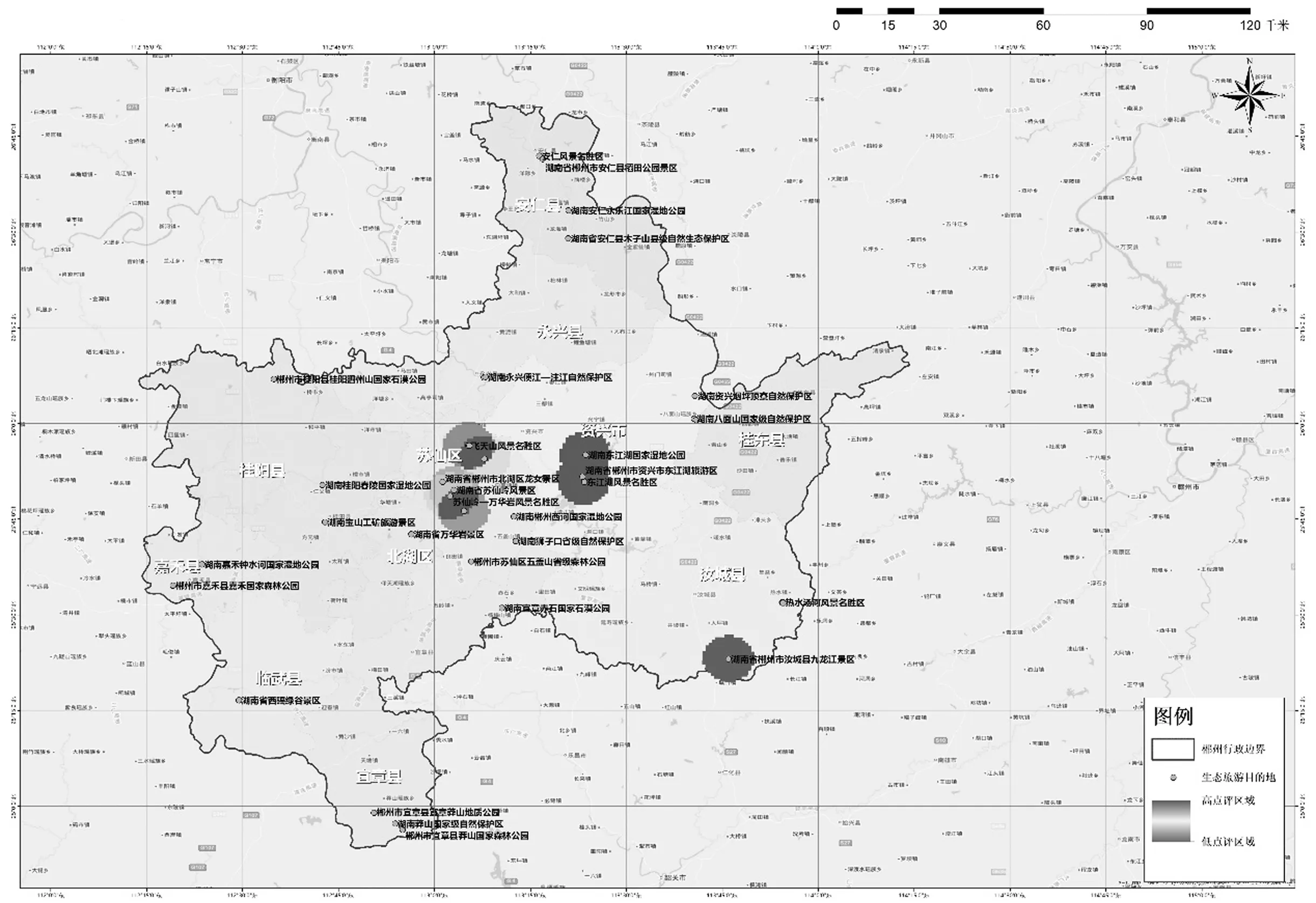

其次,从疫后游客关注热度看,排在前六位的生态旅游景区分别是东江湖旅游区、王仙岭旅游风景区、九龙江国家森林公园、万华岩和苏仙岭,生态旅游流空间热度总体呈现一中心格局,以上六个景区都位于郴州城市周边区域,形成了生态旅游空间热度中心,九龙江国家森林公园游客关注度得到提升,而疫前的莽山国家森林公园不再是游客关注的空间热点区域。疫前游客主要到访东江湖景区的白廊、小东江等主要景点,疫后东江湖景区的兜率岩、小东江观雾栈道、东江湖凤凰岛景区、龙景大峡谷瀑布群、五岛一村、回龙山、天鹅山和雾漫小东江等都成为游客关注的热点,见图3[11]。

图3 疫后郴州生态旅游目的地空间热度分析

4.2 生态旅游流整体空间特征分析

(1)网络规模和密度分析

以节点数反映旅游网络的规模,以网络中节点之间的实际联系数量与理论上存在的关系数量之比代表网络密度,反映网络中各节点之间的联系是否紧密,旅游流网络为有向网络,最大关系数量为n(n-1),网络中密度计算公式为

(2)

式中:D为网络密度;n代表旅游节点的数量,L代表节点间关系的数量。其密度值介于 0 和1 之间,网络密度越高说明网络中节点联结越多,节点之间存在路径就多,旅游网络效果就好。

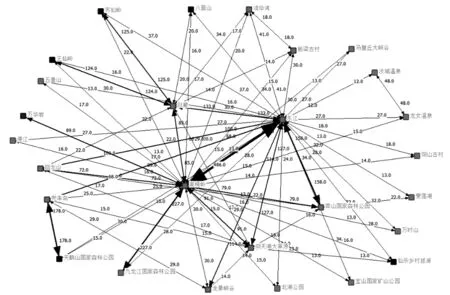

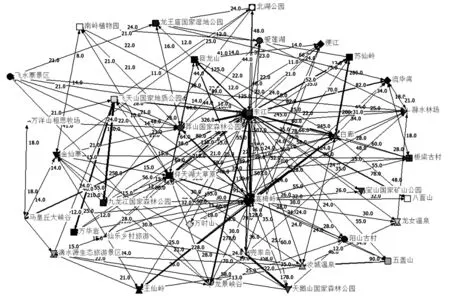

通过对疫情前后相关大数据的分析,以流向与流量作为联系建立一个代表旅游节点的同行列矩阵,在赋值矩阵的基础上,选取恰当的断点值,令赋值矩阵转换为二分矩阵,经过对比测试最终选取1为疫前断点值,2为疫后断点值,分别有27个节点和36个节点建立了联系。疫前最多建立702个关系,实际结果有238个关系,网络密度值为0.339,疫后最多建立1 260个关系,实际结果有275条关系,网络密度值为0.218。说明疫前生态旅游流网络规模相对较小,各节点之间的联系相对紧密,游客主要集中于少数热门景点并在它们之间流通,并没有形成生态旅游流整体互动状态,生态旅游流网络结构不平衡。疫前生态旅游流网络呈现以东江湖和莽山国家森林公园两大生态旅游集聚区的“双核线网状”的空间分布形态,而以永乐江国家湿地公园为主的北部生态旅游区域,以嘉禾国家森林公园为主的西部生态旅游区域等在网络中几乎处于孤立的地位,只有个别旅游节点与其他节点相连接,这样一个分层集聚的现象说明郴州生态旅游流网络等级性非常显著。相对来说,疫后生态旅游目的地节点增加,新增汝城龙王庙湿地、滁口林场、滴水源生态旅游景区等节点,整体网络规模变大,密度变小,核心景区的地位相对弱化,见图4和图5[12]。

图4 疫前生态旅游流网络结构图

图5 疫后生态旅游流网络结构图

另外,疫后生态旅游流中城市聚集效应增强,越接近城市的生态旅游目的地其网络等级地位相对更高,以郴州城市为核心圈层的东江湖、白廊、高椅岭、苏仙岭和王仙岭等生态旅游节点流出流入连线占比增加,流量也增加。嘉禾、安仁、汝城和桂东等县级城市周边原来相对知名度不高的生态旅游目的地也获得了更多的流量,分布更加集中,构成了次级圈层网状结构,见图5[13]。

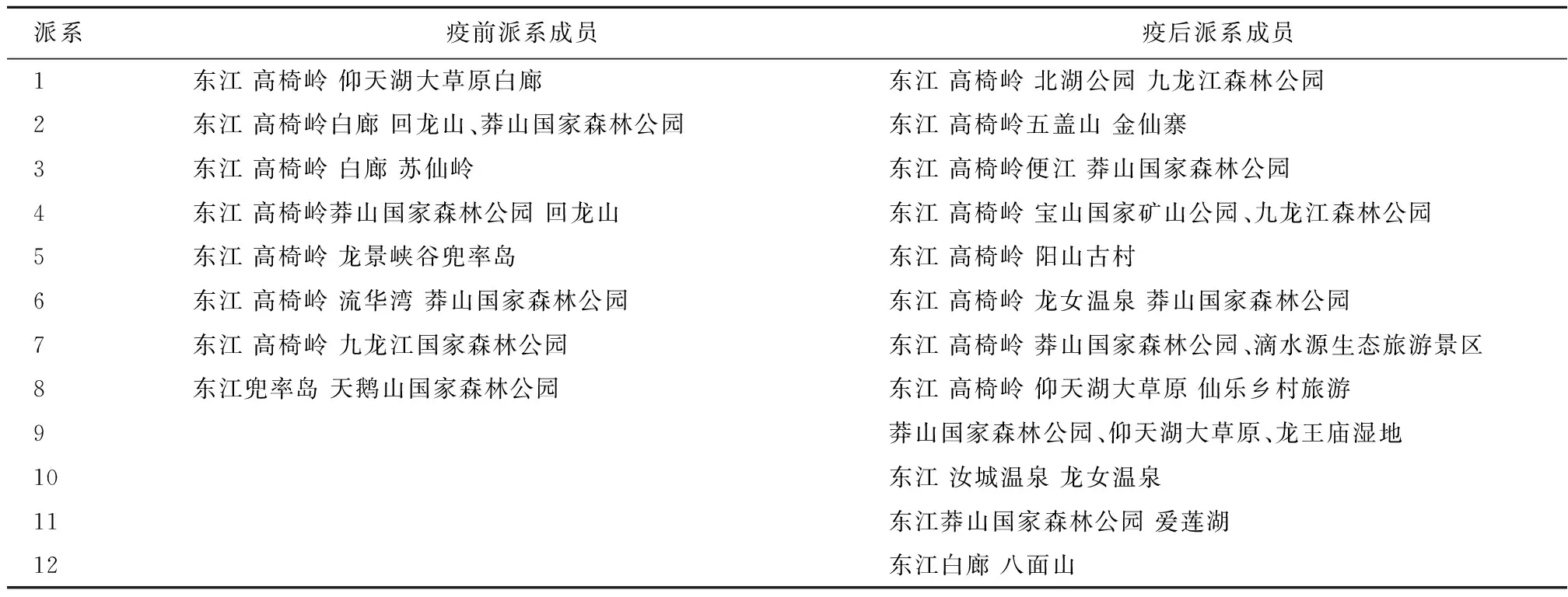

(2)凝聚子群派系分析

首先,疫前8个派系呈现出以“东江湖、高椅岭、莽山国家森林公园”为中心的结构特征。疫后12个派系主要以“东江湖、高椅岭、仰天湖大草原、莽山国家森林公园、九龙江国家森林公园”等为中心。其次,疫后大规模派系数量较少,小规模派系数量较多,众多资源等级较低、知名度不高的生态旅游目的地节点形成了新的派系,生态旅游线路增多。与城市(郴州市区、郴州各县级城市)距离越近的生态旅游节点更有可能形成派系,尽管这些节点资源等级较低、知名度不高,更有可能进入重点生态旅游目的地的派系。再次,疫情后各个派系之间森林公园、湿地公园等自然类景区增加,生态旅游节点之间更容易形成新的派系和线路。受疫后游客出游动机的改变,“亲近自然感受山水”(如1、3、7、9、11)和“休闲放松型”(如2、5、10、12)特征的派系较疫前增加,见表1[14]。

表1 郴州生态旅游流凝聚子群派系表

(3)核心—边缘区分析

核心-边缘模型可以清晰度量出各节点在整体旅游流网络中所处核心或边缘位置,帮助分析旅游流在区域内分布的不均衡性。首先,疫前核心区旅游节点只有东江湖、高椅岭、仰天湖大草原、莽山国家森林公园、白廊和回龙山6个核心成员,其余21个旅游节点为边缘成员。疫后核心旅游节点为东江湖、高椅岭、莽山国家森林公园、仰天湖大草原、白廊、汝城温泉、回龙山、九龙江国家森林公园、苏仙岭和王仙岭10个,还有26个边缘节点。其次,疫前在整体网络密度为0.339的前提下,核心区内部网络密度为0.825,而边缘区网络内部密度仅为0.013,这一结果说明郴州生态旅游网络空间之间存在明显的等级差异,边缘区各节点联系程度低,整体网络存在明显的结构分层现象。此外,疫后整体网络结构中核心区对边缘区关联带动效应降低,仅为0.027,这与生态旅游节点和派系增多有较大关系,疫后边缘区与边缘区联系密度为0.034,核心与边缘之间的联系仍不足,边缘区各节点间互动关系同样薄弱,见表2[15-17]。

表2 核心—边缘密度指数矩阵

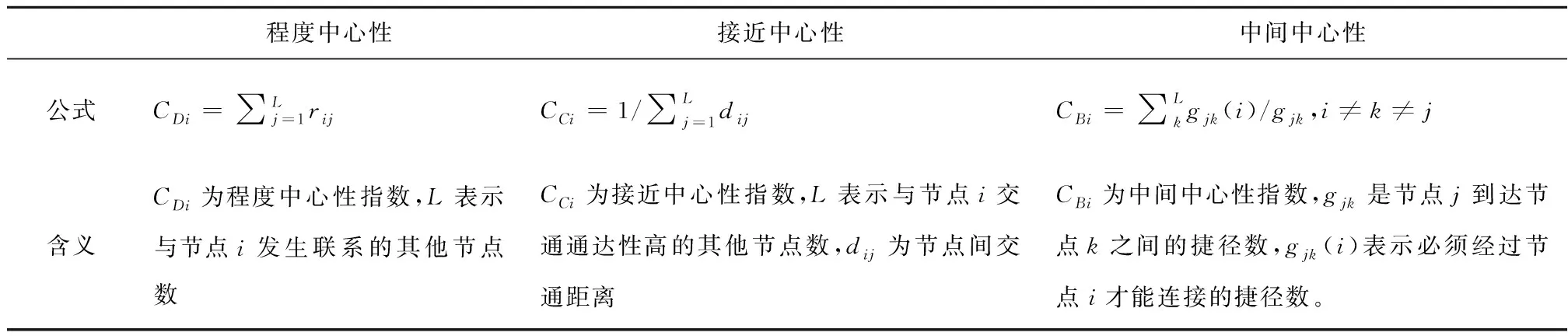

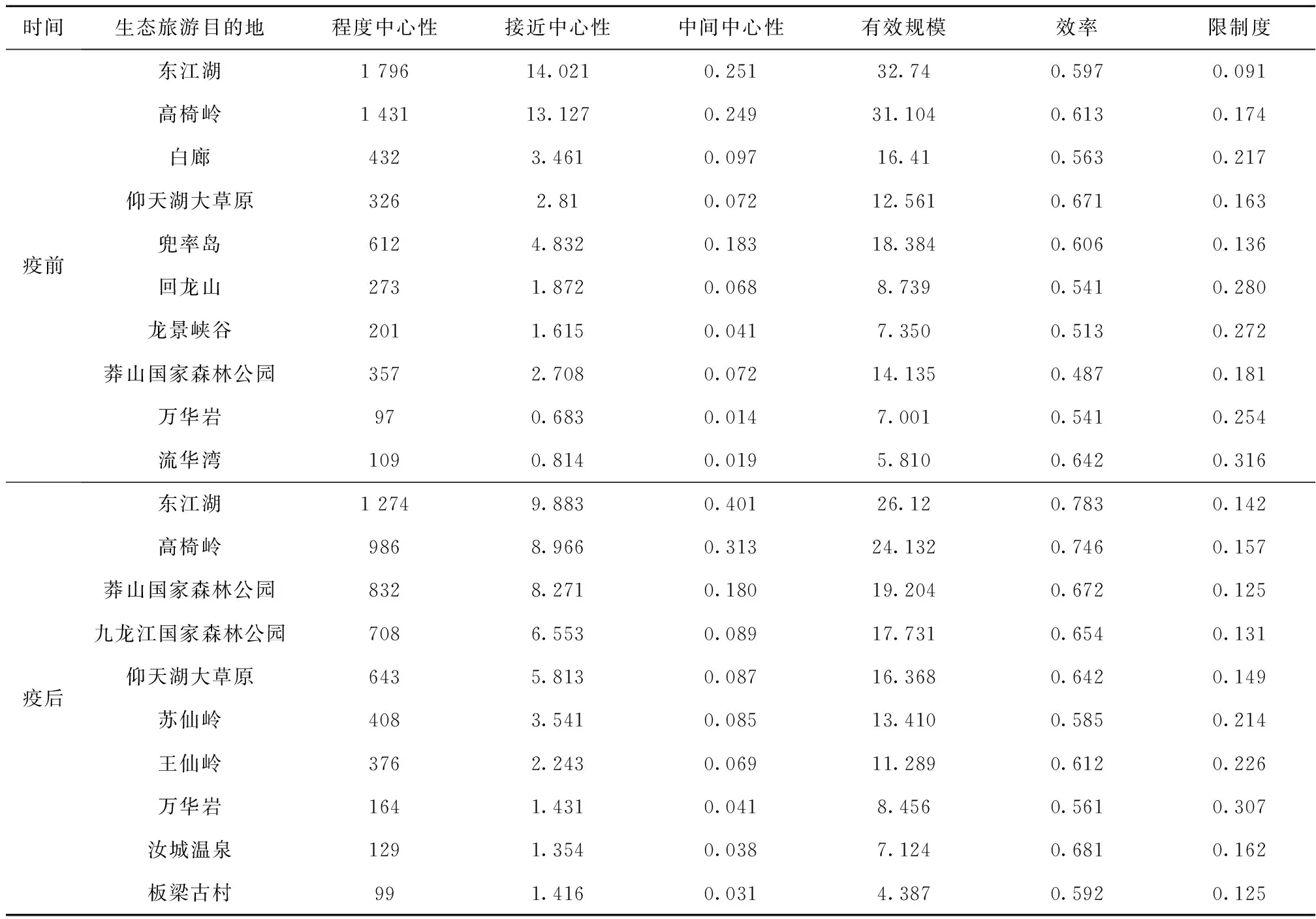

4.3 生态旅游流节点结构特征分析

节点结构特征主要分析中心性和结构洞。中心性是用来分析各节点在网络结构中的地位,由程度中心性、接近中心性以及中间中心性来衡量。程度中心性指某节点与另一节点的连接程度,程度中心性数值越高,则该节点的地位越高,处于核心地位,反之处于边缘地位。接近中心性指某节点与其他节点的最短线路之和,接近中心性值越高表明其他线路中涉及该节点的次数越多,其连接性越强,中心地位越突出。中间中心性测量的是行动者对资源控制的程度,中间中心性越高,表明该节点的枢纽作用越强,对其他节点的控制能力越明显。为了更好地进行对比分析,以程度中心性排名为标准截取前10个节点,中心性计算公式见表3[18-20]。

表3 中心性计算公式表

(1)在程度中心性方面,疫后排名最高的前三位是东江湖、高椅岭和莽山国家森林公园;其中心性分别为1 274、986和832。东江湖的点度中心度最高,表明其汇聚和辐散游客的能力均较高。高椅岭地理位置上处于核心区,是网红打卡点,该景点享有很高的等级和知名度,可定位为网络的重要核心节点,见表4[21-23]。

(2)在接近中心性方面,这是测量点与点间距离的中心性指标,相对接近中心性的优势在于方便在不同规模的网络中进行比较。疫情前后都位于核心区的东江湖、高椅岭、苏仙岭和仰天湖大草原等均拥有较高的出度接近中心度,表明从这些节点到达网络中的其他节点非常方便。主要原因为这些景点的地理位置均分布在核心区,彼此间联系方便,见表4[24-26]。

表4 郴州生态旅游流网络节点结构特征分析表

(3)在中间中心性方面,疫情前后东江湖、高椅岭的中间中心度均较高,表明很多游客在旅游过程中会选择在这些节点中转停留。从中介性极化效应明显看,疫前程度中心势数值相对较高,少数核心旅游节点间存在密切联系,多数旅游节点需由核心节点进行联结。疫后中间中心势上升,说明一些生态旅游节点对核心节点的依赖度降低,极化效应弱化。总体看,疫情前后郴州生态旅游流网络节点分布极不均衡,多数旅游节点需要由核心节点进行联结,它们具有明显的结构优势,充当着集聚点、辖射点及中转站的重要角色。另外,疫后中心度之间存在着不统一的情况,表明容易获得生态旅游者青睐的节点并不一定是资源禀赋的节点,交通区位可能是其重要影响因素[27-29]。

(4)在结构洞方面,结构洞包括有效规模和限制度,表示节点之间的非冗余的联系,当两个节点之间关系断裂处形成空洞,结构洞的占据者就更具竞争优势。网络中结构洞多,则说明网络弱连接比较多,网络冗余度低。有效规模是网络中的非冗余因素,即某点的个体网络规模减去其平均度数[30]。

ES=∑j(1-∑qpiqmjq),(q≠i,j)。

(3)

式中:Es为有效规模;Piq表示节点i与q之间关系的比例关系;Mjq是节点j到q的关系的边际强度。

限制度表示网络中一个节点对其他节点的依赖性。限制度越低,节点越处于相对独立的核心地位。计算公式为

Cij=(pij+∑qpiqpqj)2,(q≠i,j)。

(4)

式中:Cij表示节点i受到节点j的限制度;Pij代表节点i与j之间关系的比例关系;Piq代表节点i与q之间关系的比例关系;Pqj表节点q与j之间关系的比例关系[31]。

首先,疫后重要生态旅游节点的有效规模变小,如东江湖的有效规模分别为32.74和26.12,高椅岭的有效规模分别为31.104和24.132,疫后这些节点都具有较高的中心度,受其他节点的限制度较小,疫后效率也更高。其次,疫后莽山国家森林公园、九龙江国家森林公园、苏仙岭、王仙岭等节点效率增加明显,成为新的重要节点,特别是自然类景区如九龙江国家森林公园有效规模(17.621)和效率值(0.614)较高,限制度较小(0.132),其结构洞水平较高,发展潜力明显,见表4[32]。

5 讨论与建议

综合该文研究,后疫情时代生态旅游流空间结构与疫前相比发生了明显变化。在空间热度方面,受关注的生态旅游目的地增加,重点生态旅游目的地热度下降。在生态旅游空间特征方面,疫后郴州生态旅游流总体节点数量增加,核心节点作用相对弱化,网络密度变大。生态旅游流网络结构派系也随之增加,核心节点与边缘节点之间的联结密度降低。网络节点分布不均衡,多数旅游节点由城市周边生态旅游目的地圈层进行联结。

随着疫情常态化的发展,游客需求、市场格局将会发生很大变化。空间上相对固定的生态旅游目的地空间结构特征也会发生相应改变,生态旅游的发展要持续关注游客行为变化。可以探索和分析出游方式、交通距离、安全健康的目的地等因素在生态旅游流空间结上的影响非常突出。因此,后疫情时代的生态旅游发展需要从交通组织、线路串联、安全保障和营销宣传等方面实现新的突破。

综上所述,可以得出以下对应的几点优化建议。首先,对于后疫情时代的南方丘陵地带而言,必须发展以城市为中心的生态旅游圈层,大力开发中短途生态旅游。然后,还要创新产品谱系,丰富旅游多态融合。其次,其生态旅游流整体网络结构呈现以城市为中心的趋势,需要创新和完善生态旅游产品谱系设计。再次,结合已有相关规划和政策,加强政府的规划引导;结合疫后游客市场的新需求,优化旅游新业态产品供给,势在必行。另外,对于以郴州为代表的南方丘陵地带,就生态旅游游客的关注点转变而言,可考虑在游客更加关注旅游目的地的自然环境、公共卫生、旅游产品服务的“低密度+高质量”、非接触式等方面,予以重点突破。最后,还要加强宣传力度。必须选择适合的合作景点,建立长效合作机制。在不断互补完善的过程中吸引更多旅游流,以实现生态旅游流的多向互动和完善区域内的旅游交通模式。

——郴州慈善之歌