农村三产融合、身份认同与益贫效应

——基于CFPS的经验证据

■王志涛,张 婷,李晗冰

一、引言

我国已经圆满完成了脱贫攻坚的艰巨任务,创造了人类减贫史上的伟大奇迹。然而,脱贫攻坚和消除绝对贫困目标的全面实现并不意味着我国贫困问题的终结(孙久文和夏添,2019),我国还将面临相对贫困、多维贫困等一系列新问题,反贫困政策也要相应发生转变(王小林和冯贺霞,2020)。因此,强化制度保障、有效推进城乡融合发展、确立乡村振兴进程中农村居民的主体地位以及形成贫困治理的创新机制将是今后努力的方向。

农村一、二、三产业融合(以下简称“三产融合”)能够为农村高质量发展提供新的增长点,是加快农村农业新的发展方式转变和现代化产业体系构建的主要路径(曹祎遐等,2019),也是振兴乡村、兴旺产业和全面小康等重要战略有效实施的重要支撑(肖婧文和冯梦黎,2020)。特别地,农村三产融合在促进农村居民增收和改善生产生活状况的同时,也伴随着农村居民的认知状况和身份地位的转变。李书娟和徐现祥(2016)研究表明,身份认同是影响经济社会发展的深层次因素。身份认同有显著的收入效应,对乡村治理和农村稳定发展有重要意义(程名望等,2016)。因此,研究身份认同对三产融合的益贫效应具有重要的现实意义。

二、文献综述与理论分析

(一)三产融合

近年来,学术界对三产融合的融合模式、融合效应和融合水平评价等方面做了较多研究。一是在融合模式方面。赵霞等(2017)认为目前农村三产融合发展的主要模式包括产业内部的整合型融合方式、产业链延伸型融合方式、农业与其他产业交叉型融合方式和各种先进的技术要素渗透于农业型融合方式等。二是在融合效应方面。农村三产业融合发展已经逐渐改变了我国农业的传统生产方式和运营状况,使得利益联结机制发生了重构(曹祎遐等,2019)。三产融合发挥了农业的多功能性和提升农产品附加值,不断优化和配置各类生产要素,并通过延长产业链条转移富余劳动力,有效实现了农村居民增收(王丽纳和李玉山,2019)。三是在农村产业融合水平的评价方面。王丽纳和李玉山(2019)通过农业产业链延伸、多功能性发挥、服务业与农业融合、经济社会效应等指标测算农村产业融合程度。肖婧文和冯梦黎(2020)将传统测算指标与流通、生产、分配领域匹配,对农村产业融合度进行了测算。

(二)身份认同

身份不再是一个单纯的社会学或政治学概念,而是与经济产出、财富收入及其他社会产出密不可分的显性因素(王爱君,2011),并且社会身份能够影响人们的行为决策(汪良军和刘美辰,2013)。同时,身份认同是决定个人经济行为和绩效的关键要素,一旦认同某种身份,则受该身份所对应的社会规范约束,影响人的行为及社会绩效(李书娟和徐现祥,2016)。可见,身份是影响个体行为、自我实现和经济效益等方面的重要因素,身份认同是农村居民提升自我发展能力和参与产业发展的重要影响因素。

(三)三产融合、身份认同与益贫效应

随着生活条件的逐步改善,特别是摆脱了“贫困身份”的农村居民这一群体,他们关注身份认同,渴望社会尊重和社会融入,重视自我价值的提升。获得尊重与认同能够诱发更为乐观的情绪,产生积极的人际交往体验,能够激发更加积极地融入动机和行为方式,从而能够产生更高绩效(淦未宇,2018)。因此,当身份认同水平较高时,更为积极的情绪以及行为方式能够使得人们在三产融合进程中发挥出更高的主观能动性,以期望获得经济效益和自我实现的统一,有助于放大三产融合对当地经济发展的积极作用。

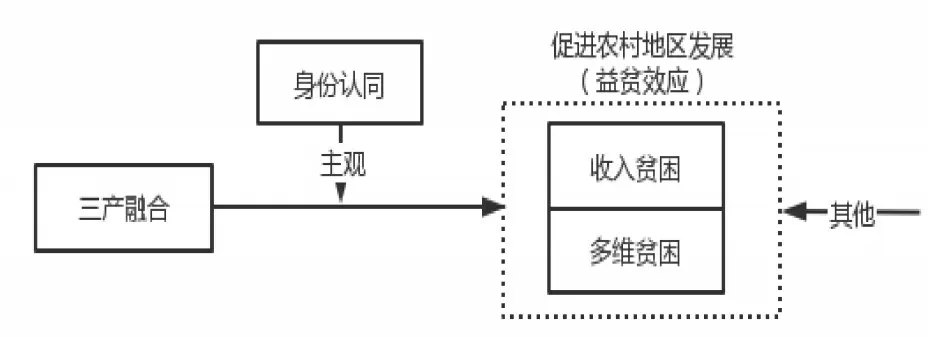

基于上述讨论,将三产融合与身份认同影响农村地区发展的理论路径进行归纳(如图1所示),并据此构建三产融合对农村收入贫困和多维贫困的作用机制模型,探讨身份认同在三产融合与农村贫困之间的调节作用。本文的边际贡献主要表现在以下几个方面:第一,首次从身份认同的视角考察三产融合的益贫效应,构建三产融合指数与身份认同指数进行了实证检验,并对影响机理进行了系统性解释;第二,考虑到转型贫困群体和潜在贫困群体多维度贫困的特点,本文将多维度贫困标准衡量的贫困程度,与收入贫困程度进行比较,较为全面地反映了家庭贫困状况;第三,本文使用中国家庭追踪调查(CFPS)数据实证检验了三产融合与身份认同的作用效果,并证实了三产融合与身份认同有着较强的协同作用,为实现身份认同的均等化并创新反贫困治理模式提供了经验证据。

图1 三产融合益贫效应的作用机制

三、研究设计

(一)样本数据

本文选取2016年和2018年“中国家庭追踪调查”(CFPS)数据,在剔除缺失值与异常值后,得到每年4693户家庭样本。此外,为消除量纲和极端值影响,对数据进行最大最小规范化处理及1%和99%分位数缩尾处理。

(二)模型设计

为研究三产融合的益贫效应,本文设定以下研究模型:

其中,y代表农村家庭i在t年的贫困指标,包括收入贫困指数、多维贫困指数及不同贫困标准下的贫困状态;Mix代表了农村家庭i在t年的三产融合指数;X控制了可能影响家庭贫困状态的相关因素,家庭层面包括户主的身份特征(性别、年龄、婚姻状态等)及家庭规模、社会网络水平等,地区层面考虑东部、中部和西部三个地区;σ代表随机误差项。

(三)变量选取

1.被解释变量

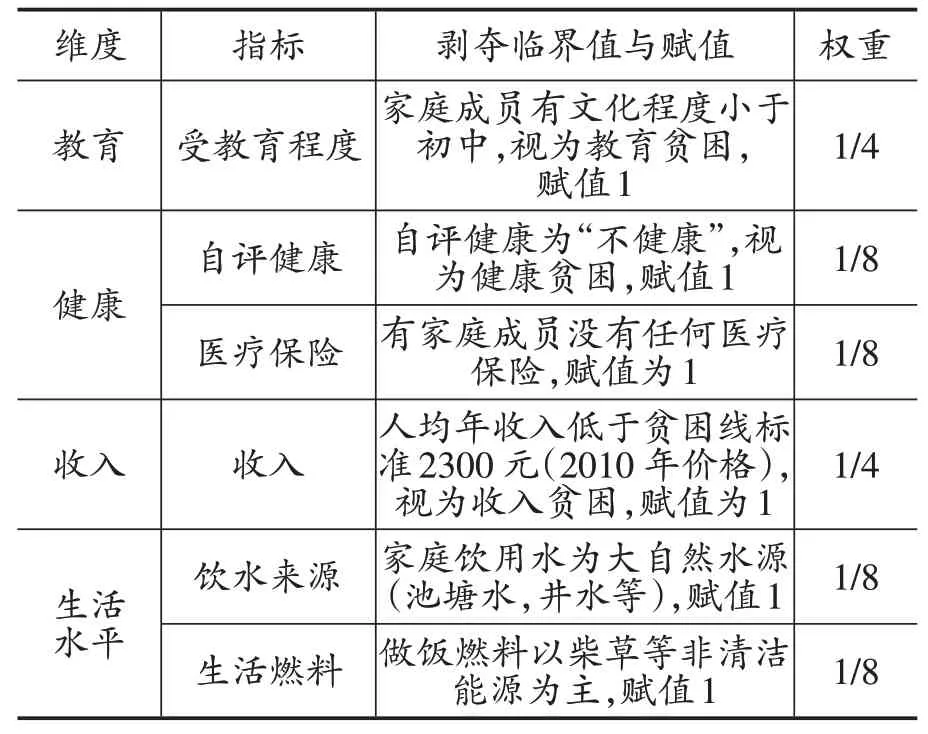

本文的被解释变量为收入贫困和多维贫困指数。按照2010年不变价(2300元)这一贫困线标准,将2016年和2018年的标准分别调整为3146元和3535元。将家庭人均纯收入作为逆指标,最大最小规范化处理后刻画收入贫困指数,在多维贫困指数的构建上,结合杨艳琳和付晨玉(2019)和CFPS数据的可得性,从教育水平、健康程度、收入水平和生活状况4个维度6个指标来测度多维贫困,采用Alkire&Foster(2011)设定的多维贫困指数测量模型和方法,即采用更为严苛的剥夺指标并以等权重法进行权重设定。参考沈扬扬等(2018)的做法,第二重临界值k=1/3,即某家庭被剥夺指标乘以权重后总得分等于或超过1/3,视为处于多维贫困状态。

表1 多维贫困的维度、指标及测算方法

2.解释变量

(1)三产融合指标

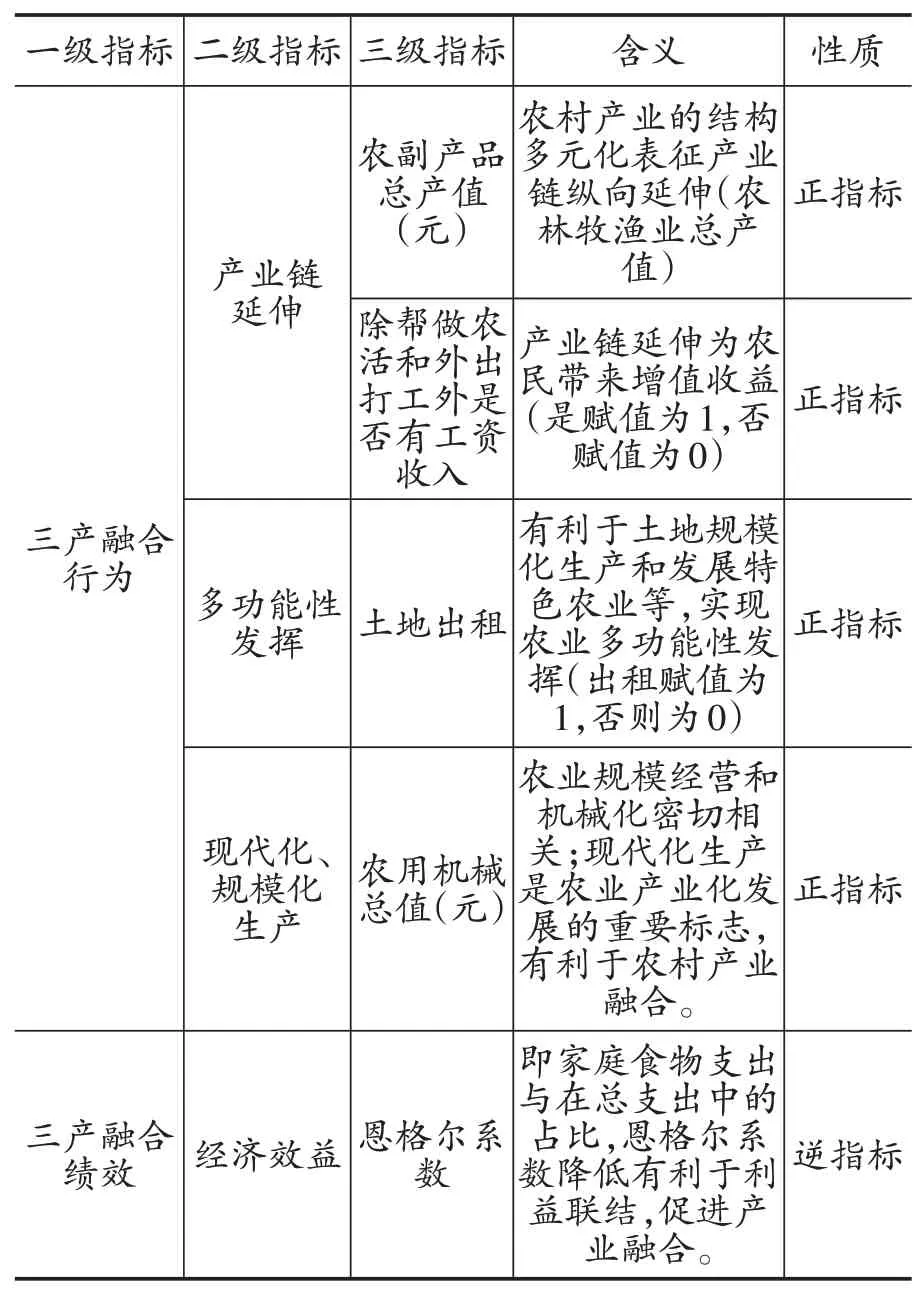

参考肖婧文和冯梦黎(2020)关于农村产业融合程度指标体系的构建方法,结合CFPS数据进行三产融合指标构建,并使用熵值法测算,具体指标体系见表2。

表2 三产融合程度测算指标体系

(2)身份认同指标

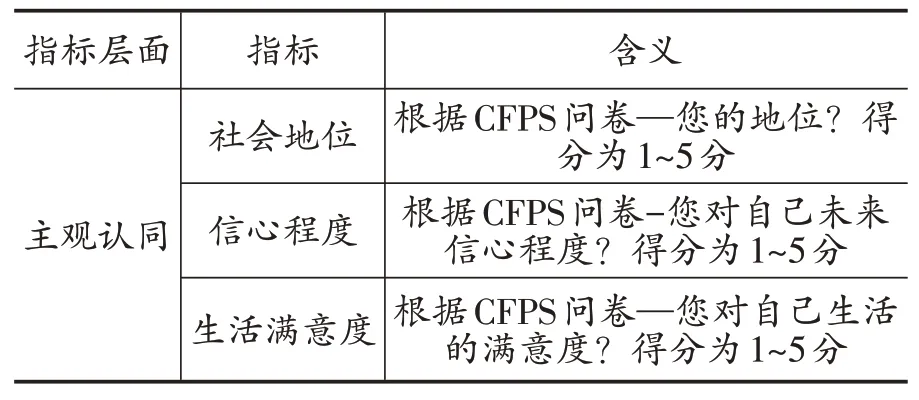

根据数据可得性,选取社会地位、信心程度和生活满意度三个评价指标并采用熵值法来构建身份认同指标,具体见表3。

表3 身份认同指标构建

3.控制变量

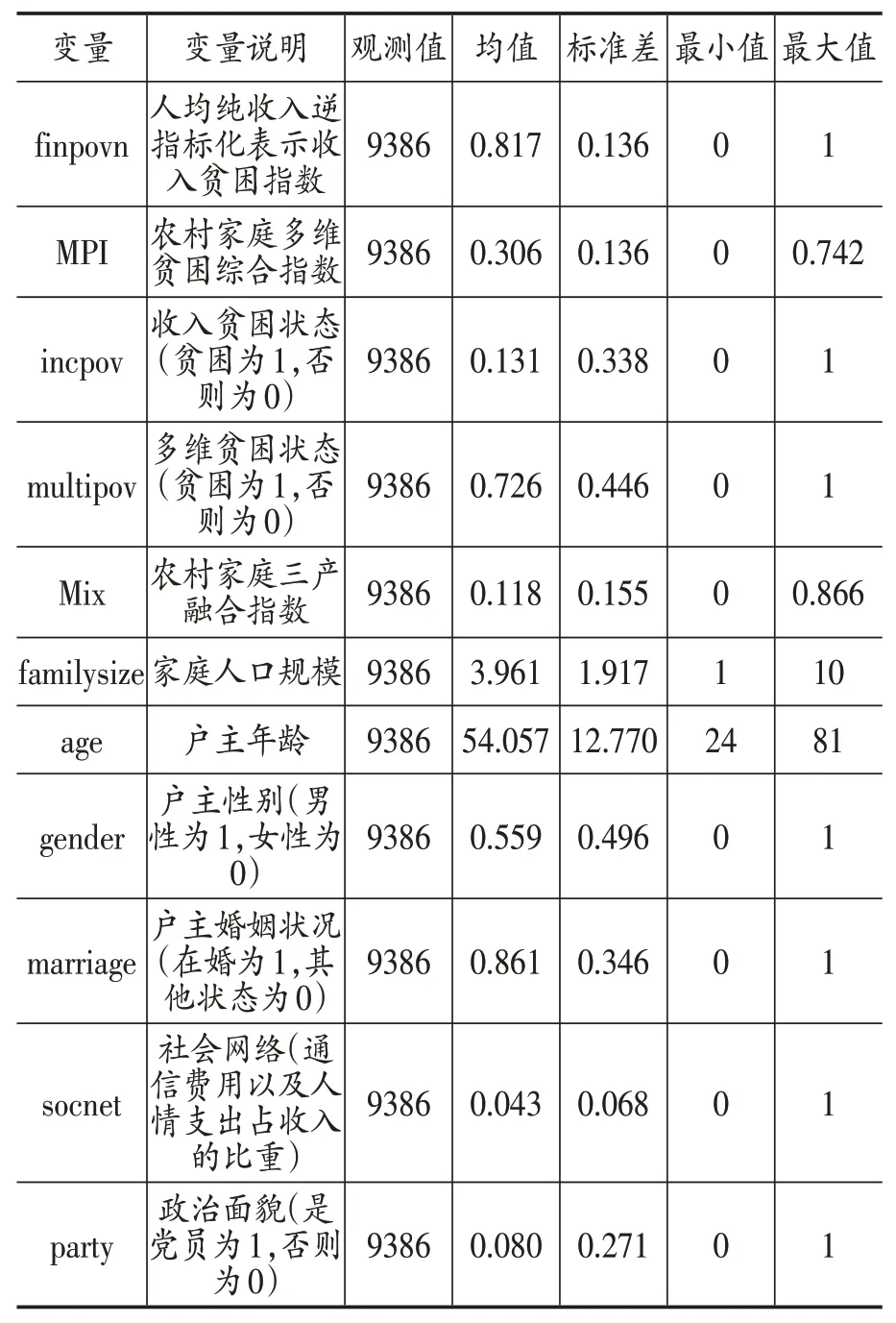

本文选取户主年龄、性别(男性取1,女性取0)以及婚姻状况(在婚状态取1,其余状态取0)等个人特征变量和社会网络(通信费用以及人情支出占收入的比重)、家庭规模等家庭特征变量为控制变量。此外,为了控制地区差异,引入东部、中部、西部地区三个虚拟变量作为地区控制变量。本文主要变量的描述性统计结果如表4所示。

表4 主要变量描述性统计

四、实证分析

(一)基准回归

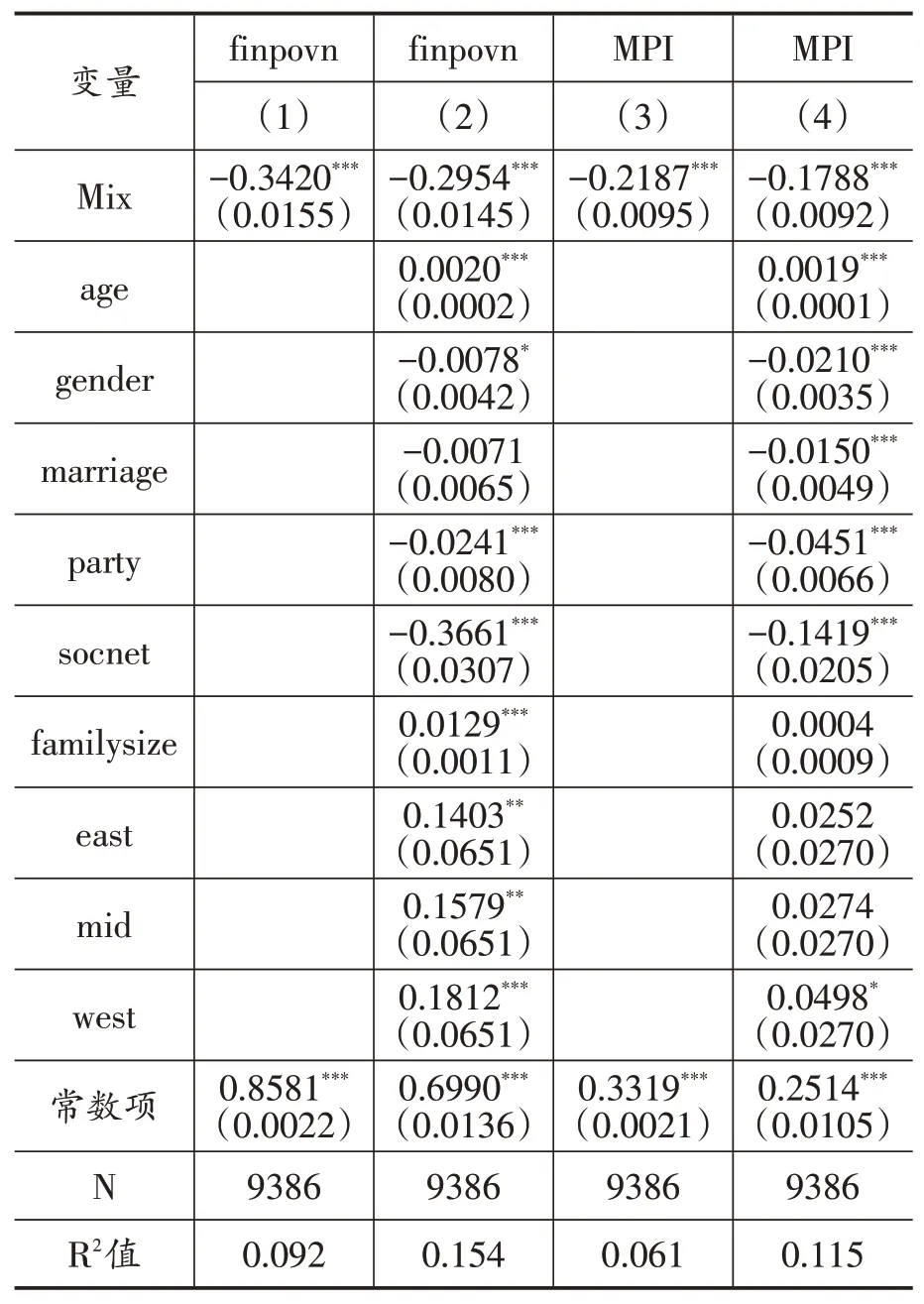

采用混合回归(OLS)检验三产融合指数对收入贫困和多维贫困的影响。基准回归结果如表5所示,列(1)和(3)的结果表明在未控制其他因素的情况下,三产融合指数的系数为负并且在1%水平上显著,可初步说明农村家庭三产融合指数对收入贫困和多维贫困有显著负向影响,即三产融合对农村家庭有显著的益贫效应。在控制户主个人特征及家庭特征等因素之后,列(2)和(4)的结果显示三产融合指数的系数依然显著为负,三产融合依然对农村家庭有显著的益贫效应。

表5 基准回归结果

控制变量的回归结果表明,户主的性别、婚姻状况、政治面貌以及家庭社会网络等均对收入贫困和多维贫困有着显著负向影响。即具有男性户主、在婚状态、党员以及社会网络水平更高等特征的家庭,不容易陷入贫困状态。同时,家庭规模对贫困程度有显著正向影响,即家庭规模越大,则更容易加深家庭的贫困程度。以上结果符合本文预期且与实际情况相符。

(二)模型的检验②限于篇幅,结果留存备索。

1.内生性检验。考虑到可能存在反向因果关系导致的内生性偏误问题,即农村三产融合可以通过多种途径达到益贫效应,同时,农村家庭贫困状况的改善会提升农村居民对农村三产融合的认同感,能更好地推动产业融合发展,因此本文引入上一期家庭三产融合指数考察对当期贫困程度的影响。使用CFPS2014、CFPS2016和CFPS2018三期数据,采用连续三轮次调查被追访成功的4134户家庭在2016年、2018年的观测值所构成平衡面板数据,三产融合指数来自上一期(2014年、2016年)的调查。回归结果表明前述结论依然成立。

2.稳健性检验。将被解释变量分别替换为收入贫困状态(incpov)和多维贫困状态(multipov),并选择Probit模型进行回归。结果显示无论是否加入控制变量,三产融合指数Mix皆在1%水平上显著为负,进一步验证了本文基准回归结果的稳健性。

(三)异质性分析

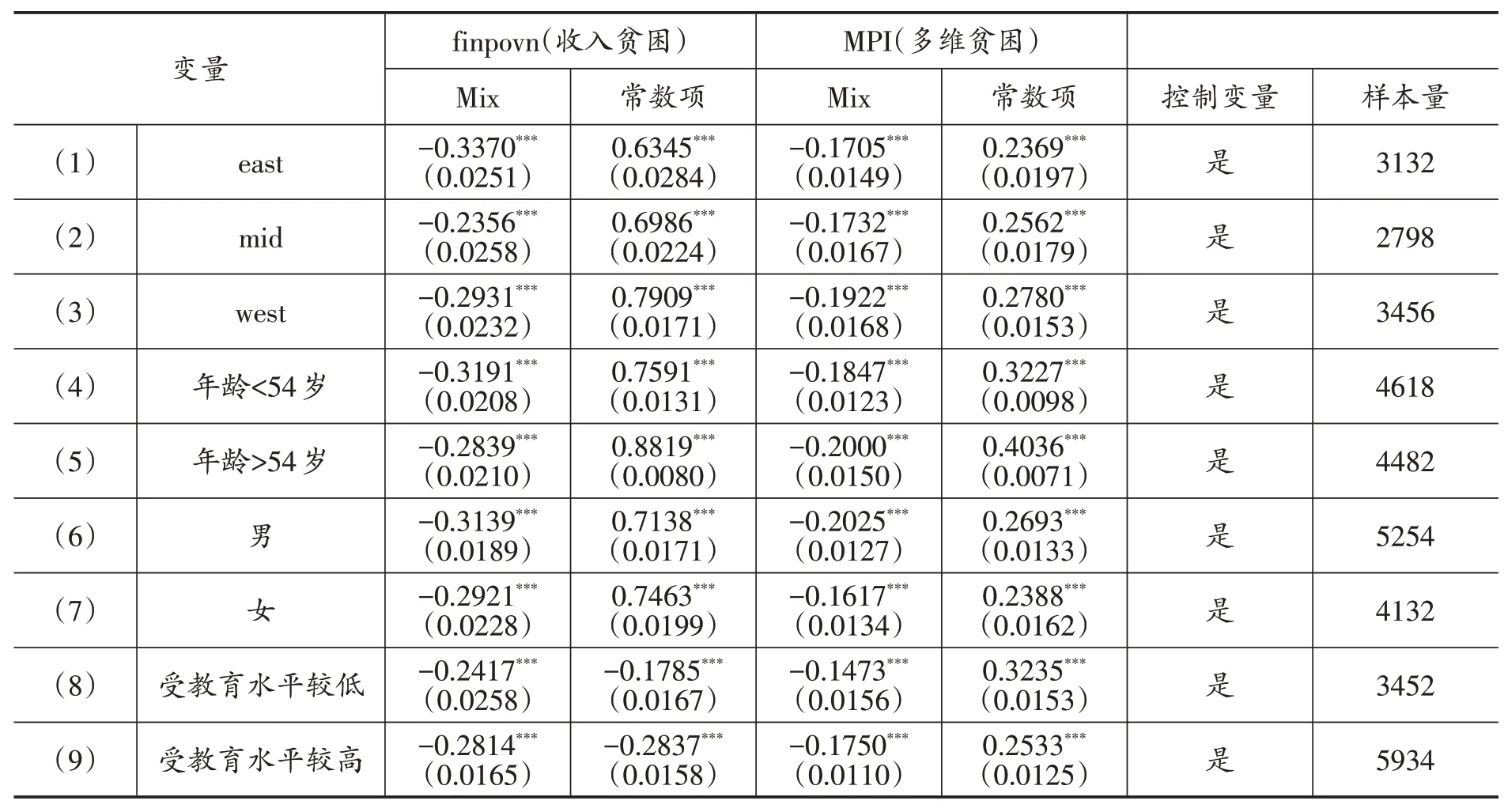

三产融合的益贫效应在不同群体中可能存在差别,本文根据家庭不同特征通过地区、户主年龄、户主性别以及受教育水平四个因素开展异质性分析,以考察对贫困的影响,回归结果如表6所示。

表6 异质性回归结果

1.地区。三产融合的益贫效应未见明显地区差异,说明三产融合有助于消除普遍贫困。从收入贫困的回归结果来看,三产融合指数的系数在东部、中部、西部地区的分别为-0.3370、-0.2356和-0.2931,表明对东部地区的益贫效应相对更明显,可能的原因是东部地区区位基础好、交通便利以及经济条件良好,发展三产融合的基础更好,进而三产融合的益贫效应更明显。而多维贫困的回归结果表明西部地区的益贫效应更加明显。可能的原因是西部地区贫困程度更深,基础设施等方面比较落后,具有很大的提升空间,且由于地理环境特殊,通过“休闲农业+旅游”等融合发展方式能在改善农村综合环境状况的同时显著提升农村居民收入水平。

2.户主年龄。户主年龄会对家庭收入结构、行为决策方式产生一定影响。使用年龄中位数(54岁)以上和以下的子样本进行回归分析三产融合的益贫效应的差别,估计结果未见明显差异。收入贫困回归结果显示三产融合对年龄<54岁组的益贫效果更明显,可能原因是年龄<54岁组对三产融合的接受程度和技术学习能力更高。而在多维贫困方面,三产融合对年龄>54岁组的益贫效果更明显,可能原因是年龄>54岁组更易陷入多维贫困,三产融合对其生产生活环境方面的改善更加明显。

3.户主性别。结果显示,不论是收入贫困还是多维贫困,三产融合对男性户主的家庭益贫效应都更加明显,可能是因为男性户主参与三产融合程度更深,技能水平更高,从而男性户主的这一家庭特征使得三产融合的益贫效应相对明显。

4.户主受教育水平。受教育程度是人力资本水平的重要测量指标。将样本按中位数分为受教育水平较高组和受教育水平较低组进行回归,来检验受教育水平对三产融合益贫效应的影响。结果显示不论是在收入贫困方面还是多维贫困方面,户主受教育水平较高的家庭益贫效应都更加明显。诚然,受教育水平越高,认知水平、技能水平和自身发展水平越强,进而益贫效应越高,这说明今后在提升脱贫地区整体发展水平的进程中应特别关注农村家庭人力资本的培育和提升。

(四)身份认同的调节效应

本文将身份认同作为具有调节作用的研究变量,调节效应模型设定如下:

在模型(2)中加入三产融合指数与身份认同指数的交互项,考虑到身份认同作用的发挥可能存在一定的时滞,故将身份认同指数进行滞后一期处理。

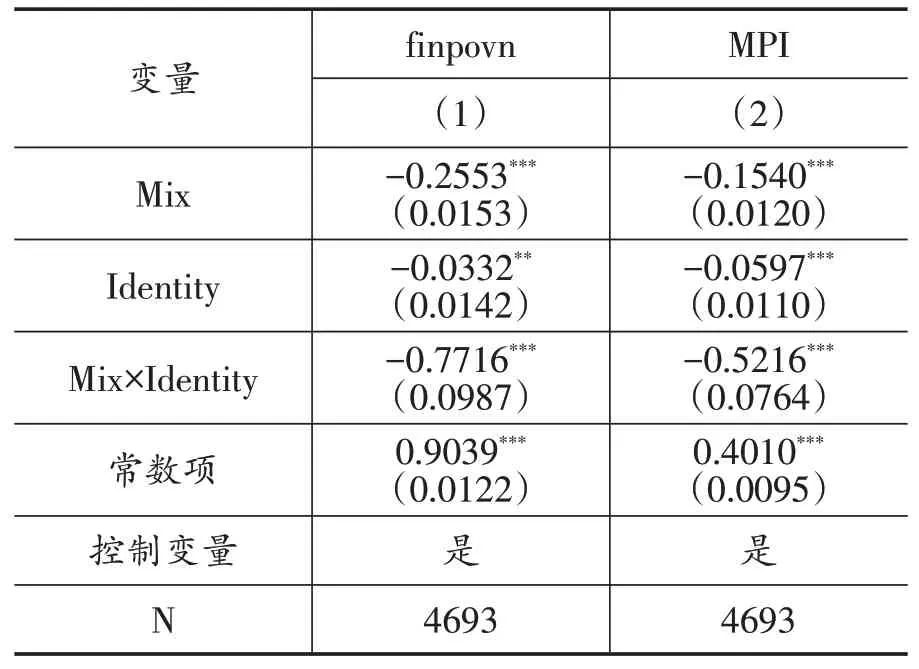

表7的回归结果显示,交互项回归系数显著为负,表明身份认同对三产融合的益贫效应具有正向调节作用,身份认同水平越高,其调节作用越强。进一步来看,身份认同对三产融合在收入贫困方面和多维贫困方面的益贫效应均具有显著的正向调节作用。可能的原因是一方面农村家庭收入水平经过调节易得到显著提高,身份认同对收入水平的作用比较明显。另一方面,尽管多维贫困具有复杂、难以缓解、难以短期改善等特点,但可以通过提高地区的自我发展能力,提升农村居民的主体地位和身份平等,增强其自我认同感,进一步提高其在产业增值中的收益,改善综合生活水平。

表7 身份认同的调节效应

五、结论与启示

本文基于中国家庭追踪调查(CFPS)数据,实证分析了农村三产融合对收入贫困和多维贫困的影响,并考察了身份认同的重要作用。研究结果显示,三产融合对收入贫困和多维贫困有显著负向影响,即三产融合对农村家庭有显著的益贫效应。这一基本结论在稳健性检验和缓解内生性偏误之后依旧成立。此外,本文验证了身份认同对三产融合与收入贫困和多维贫困之间关系的调节作用,发现身份认同对三产融合的益贫效应具有显著的正向调节作用。

基于上述结论,本文提出以下对策建议:第一,应积极促进产业融合高质量发展,注重让农村居民参与到产业发展链条中,分享增值收益并保障其权益。广泛吸纳各类生产要素向乡村汇聚,形成共建共享的利益联结方式分享三产融合发展的红利,为乡村振兴提供强大动力并促进城乡均衡发展。第二,在实施乡村振兴战略的进程中,需要构建身份认同和新的社会共识,应注重农村居民的身份认同、身份转变和与城市居民身份认同均等化,促进其社会融入和主体地位的实现。第三,从长远看,在构建解决多维贫困和相对贫困的长效机制时,应推进公共服务均等化,注重构建均等化的身份认同和利益共享机制,提升人力资本积累水平,激发农村活力并促进城乡融合。[1]曹祎遐.黄艺璇.耿昊裔.农村一二三产融合对农民增收的门槛效应研究——基于2005—2014年31个省份面板数据的实证分析[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2019,(2):172-182+189.