基于锥形束CT检查重建图像观察人下颌第一前磨牙根管系统解剖形态

张亚南,孙克勤

山西医科大学口腔医学院山西医科大学口腔医院,太原030001

目前,根管治疗术是牙髓病和根尖周病最根本、也是最有效的治疗方法。成功的根管治疗依赖于彻底清除根管系统内感染病原微生物及严密充填根管系统,而由于根管系统解剖结构的复杂性,增加了临床根管治疗的难度及其疗效的不确定性。众多研究[1-3]显示,下颌第一前磨牙根管系统中存在着大量、复杂的解剖变异,可能是最难以进行根管清洁和成形的牙齿之一。随着锥形束CT(Cone-beam tomography,CBCT)技术的发展,其在口腔医学各领域得到广泛应用。由于CBCT 可获取清晰的三维图像,逐步应用于根管解剖形态的相关研究和临床根管治疗的辅助诊疗中。 为此,本研究基于CBCT 检查重建图像,观察了人下颌第一前磨牙根管系统解剖形态,以期更加准确地了解下颌第一前磨牙的牙根及根管系统,为临床诊断和治疗提供参考。

1 资料与方法

1. 1 临床资料 2015 年1 月—2020 年12 月山西医科大学口腔医院患者的下颌第一前磨牙CBCT 影像资料,按纳入标准纳入研究对象。纳入标准:①患者年龄≥15 岁;②下颌第一前磨牙牙根发育完全,无任何牙体龋坏和牙体缺损;③没有任何形式的充填体以及修复体;④无根尖周组织的病变;⑤从未进行过根管治疗;⑥无牙根内、外吸收及根管钙化等改变;⑦CBCT 影像清晰,无干扰影像。本研究共筛选符合纳入标准的下颌第一前磨牙1 102 颗,来自1 102例患者,其中男424 例、女678 例,年龄17~80(36. 75 ± 12. 59)岁。1 102颗下颌第一前磨牙中,左侧545颗、右侧557颗。

1. 2 下颌第一前磨牙根管系统CBCT 检查及图像重建 采用日本森田口腔锥形束CT(型号MCT-1)三维影像系统对患者颌面部进行扫描。扫描时患者坐立于成像系统前,颏部置于颏托上,采用光标定位系统严格定位后,使用头颅固定装置将头部固定,使患者的面部正中矢状面与地面垂直、眶耳平面与地平面平行,保持在正中颌位下进行CBCT 扫描。扫描参数分别为:曝光时间17 s,电压80 kV,电流5 mA,扫描视野60 mm×60 mm。使用CBCT 自带的one volume viewer 软件重建下颌第一前磨牙的轴面、冠状面、矢状面图像。

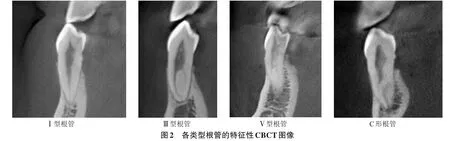

1. 3 根管形态观察 采用Vertucci 分类法确定根管形态类型。Ⅰ型:从髓腔延伸至根尖孔的单一根管(1-1);Ⅱ型:2 个分开的根管离开髓腔,然后在根尖孔处融合为1 个根管(2-1);Ⅲ型:1 个根管离开髓腔,在根内分成2 个根管,到根尖孔处又合成1 个根管(1-2-1);Ⅳ型:2 个分开的根管,从髓腔延伸至根尖孔(2-2);Ⅴ型:1 个根管离开髓腔,在根中1/3 或根尖1/3 处分成2 个根管(1-2);Ⅵ型:2 个根管离开髓腔,在根内融合,到根尖孔处又分成2个根管(2-1-2);Ⅶ型:1 个根管离开髓腔,在根内分开后又融合,到根尖孔处又分成2 个根管(1-2-1-2);Ⅷ型:3 个明显的根管,从髓腔延伸至根尖孔(3-3);其他:不能归入上述各型者,如C形。

1. 4 根面沟(凹陷)发生情况观察 根面沟(凹陷)包含根面沟及根面凹陷。根面沟是牙根表面的发育型凹陷,横截面是V 型的,凹陷深度>0. 25 mm;根面凹陷是一个浅的圆形凹痕[4]。观察并记录牙根表面是否存在根面沟(凹陷),以及根面沟(凹陷)发生率、好发部位、起始位置。

1. 5 不同横截面单根单管牙的最薄根管壁厚度测量 考虑到根管形态的复杂性及测量数据的准确性,本研究只对单根单管牙进行最薄根管壁厚度测量。测量方法为:在每颗单根单管牙的CBCT 图像上,选取以下3 个横截面:牙冠与牙根交界处、根颈1/3与根中1/3交界处、根中1/3与根尖1/3交界处,在每个横截面上,观察根管壁最薄处部位并测量根管内面到根面的最短距离,即为最薄根管壁厚度。根管壁厚度测量示意图见图1。

图1 根管壁厚度测量示意图(轴位)

1. 6 统计学方法 采用SPSS 21. 0 统计软件。计量资料呈正态分布时以-x±s表示,比较用独立样本t检验;计数资料比较用χ2检验。P<0. 05 为差异有统计学意义。

2 结果

2. 1 1 102颗下颌第一前磨牙的根管形态及男女性不同类型根管类型检出率比较 1 102 颗下颌第一前磨牙中,共观察到4种Vertucci根管类型。Ⅰ型根管为最常见的根管类型,有958 颗,占86. 9%;其次为Ⅴ型,有92 颗,占8. 4%;C 形42 颗,占3. 8%;Ⅲ型最少,仅10 颗,占0. 9%。424 例男性患者Ⅰ型、Ⅲ型、Ⅴ型、C 形根管的检出率分别为75. 0%、2. 4%、15. 6%、7. 1%,678 例女性患者Ⅰ型、Ⅲ型、Ⅴ型、C形根管的检出率分别为94. 4%、0、3. 8%、1. 8%,两者相比,P均<0. 05。各类型根管的特征性CBCT 图像见图2。

2. 2 根面沟(凹陷)发生情况

2. 2. 1 根面沟(凹陷)的发生率及好发部位 1 102颗下颌第一前磨牙中有524 颗牙齿存在根面沟(凹陷),根面沟(凹陷)发生率为47. 5%,其中40 颗存在双根面沟(凹陷)、484 颗为单沟(凹陷),故524 颗有根面沟的牙齿共存在564 条根面沟(凹陷)。564 条根面沟(凹陷)中,356 条在近中根面、194 条在远中根面、10条在舌侧根面、4条在颊侧根面。

2. 2. 2 根面沟(凹陷)的起始位置 524 颗存在根面沟(凹陷)的牙齿中,起始位置在根冠1/3 处4 颗(0. 8%)、在根中1/3 处500 颗(95. 4%)、在根尖1/3处20 颗(3. 8%)。564 条根面沟(凹陷)中,起始位置在根冠1/3 处4 条(0. 7%)、在根中1/3 处536 条(95. 0%)、在根尖1/3处24条(4. 3%)。

2. 3 不同横截面单根单管牙的最薄根管壁厚度及男女性最薄根管壁厚度比较 共对958 颗单根单管牙的最薄根管壁厚度进行了测量。牙冠与牙根交界处最薄根管壁厚度为(1. 74 ± 0. 14)mm,其中男性为(1. 76 ± 0. 14)mm、女性为(1. 73 ± 0. 14)mm,两者相比,P<0. 05。根颈1/3 与根中1/3 交界处最薄根管壁厚度为(1. 24 ± 0. 10)mm,其中男性为(1. 24 ±0. 10)mm、女性为(1. 24 ± 0. 11)mm,两者相比,P>0. 05。根中1/3 与根尖1/3 交界处最薄根管壁厚度为(0. 85 ± 0. 11)mm,其中男性为(0. 85 ± 0. 12)mm、女性为(0. 84 ± 0. 11)mm,两者相比,P>0. 05。

3 讨论

根管治疗术是治疗牙髓病及根尖周病最有效的方法。在临床工作中,对根管解剖的不熟悉可能会导致根管治疗的失败。因而,了解根管解剖形态的有效常用检查方法,掌握正确的根管解剖形态,以及不同牙齿和不同个体之间同一颗牙齿的解剖学变异的知识,是根管治疗成功的必要条件。

研究根管解剖形态的方法有多种,主要包括透明牙染色法、离体牙切片法、显微镜法、X 线片法、显微CT 和CBCT 等[5-9]。透明牙法可清楚直观的显示牙根立体结构及根管系统,但只能用于离体牙,且标本制作流程较繁琐。离体牙切片法能从各个横断面对根管形态进行分析,但不能对根管系统的整体及其连续性进行全面的评价。X 线片是二维图像,对根管系统的三维立体结构显示不够准确,需变换角度多次拍摄或者结合其他方法以获得更准确的信息,要求有较好的空间想象能力。显微CT可提供精确的三维信息,准确反应牙齿及根管系统的立体结构,但其价格昂贵,辐射剂量大,只适用于离体牙的研究。CBCT 具有空间分辨率高、放射剂量小、操作简单、无创性等优点,逐渐有学者将其应用于根管解剖形态的研究,并显示小视野小体素(0. 125~0. 25 mm)的CBCT 图像有更高的分辨率,可探测更精细的结构,如根管和牙周韧带[10]。本研究采用小视野小体素的CBCT,其体素大小为0. 125 mm,结果显示,其可产生有利于检测复杂根管形态、C 型管和根面沟的高分辨率三维图像,有利于精准的、定量的研究在体牙齿的根管系统的解剖形态。

根管系统的解剖结构不仅在同一个人的不同牙齿之间不同,在不同的人之间同一个牙位也不尽相同,同时还存在年龄、性别、种族、地区差异。本研究患者年龄的纳入标准为不小于15 岁。因为15 岁以下的患者下颌第一前磨牙的牙根还没有完全发育完成,根管系统的形态可能会发生一些变化[11]。前磨牙位于尖牙与磨牙之间,是前牙到后牙的过渡,无论是形态方面还是结构方面,均具有前牙和后牙的特点。国内外学者的相关研究[1,12-13]显示,下颌第一前磨牙根管形态变异较大,除了传统观念中认为的单根管外,尚可见到多根管情况发生,多根管发生率从6. 5%~46%。本研究结果显示,1 102 颗下颌第一前磨牙中,Ⅰ型根管(单根管)为最常见的根管类型,有958 颗,占86. 9%(958/1 102);复杂根管中,Ⅴ型根管最常见,占8. 4%(92/1 102),其次为C 形根管,占3. 8%(42/1 102)。不同性别间根管形态分布情况比较,Ⅰ型根管的检出率女性明显高于男性,而Ⅲ型、Ⅴ型、C 形根管的检出率男性明显高于女性,差异具有统计学意义,这一结果与其他学者的研究相一致[14-15]。本研究结果进一步验证了下颌第一前磨牙根管形态的复杂性,不仅形态多变,且存在性别差异。

牙根根面沟(凹陷)的形成是在牙齿发育过程中Hertwig 上皮根鞘向牙根方向生长过程中,颊侧或舌侧的突起未融合或不完全融合,从而导致牙根形成后,在其颊侧或舌侧有冠根方向的凹陷[16]。研究[1]显示,根面沟(凹陷)会影响根管形态及构型,增加多根管的发生率。当根面沟(凹陷)存在于下颌第一前磨牙时,常发生在牙根的近中舌面,且不同种族人群间根面沟的发生存在一定差异。国内外学者的相关研 究[4,17-20]显 示,下 颌 第 一磨 牙 根 面沟 发 生 率 从14%~56. 6% 不等。本研究中,下颌第一前磨牙根面沟发生率为47. 5%,且有63. 1% 的根面沟位于牙根的近中面,与其他学者研究结果近似。

根管壁厚度是影响根管预备程度及修复治疗步骤的重要因素。本研究对下颌第一前磨牙中单根单管牙最薄根管壁厚度的测量结果显示,牙冠与牙根交界处最薄根管壁平均厚度为(1. 74 ± 0. 14)mm,根颈1/3 与根中1/3 交界处为(1. 24 ± 0. 10)mm,根中1/3 与根尖1/3 交界处仅为(0. 85 ± 0. 11)mm,且在不同截面其根管壁最薄厚度存在一定性别上的差异。这些结果提示,在临床对下颌第一前磨牙进行根管治疗和桩核冠修复时,应结合患者的性别选择适合型号和适合锥度的器械,以避免过度预备导致根管壁穿孔或根管壁过薄导致牙根抗力降低继发牙根折裂。

综上所述,下颌第一前磨牙根管形态复杂多变,除最常见的Ⅰ型根管外,Ⅴ型、C 形根管也时有发生,因此临床医生应对其相关知识有充分的了解和认识,并在临床治疗时要注意仔细探查根管数目,避免遗漏根管导致根管治疗的失败。下颌第一前磨牙根面沟(凹陷)发生率较高,好发于近中根面,多起始于根中1/3 处。不同横截面单根单管下颌第一前磨牙的最薄根管壁厚度不同,且牙冠与牙根交界处最薄根管壁厚度存在性别差异。而CBCT 可三维显示根管系统解剖形态特点,为临床诊断和治疗提供可靠的信息,在牙体牙髓病学科的临床工作中具有很好的应用前景。当临床遇到疑难病例时,可运用CBCT 检查来帮助了解根管解剖形态的特点,辅助诊断和治疗,以提高根管治疗的成功率。