由“系统讲知识”到“助学长本领”

裴海安

【摘要】以“系统讲知识”为主要特征的习作课堂教学普遍存在,需要我们理性看待。在统编教材的单元习作教学中,应建构起“助学长本领”的课堂样态。其中,“助学”是教学方式,“长本领”是教学目标。教师可以通过创设情境,为表达之需助兴;通过实施精准帮扶,为习作之困助策;反思学习经历,为经验之塔助力。

【关键词】习作课堂教学,讲知识,精准施策,长本领

习作课堂教学的质量直接影响学生对习作的兴趣,影响学生习作水平的提高。在使用统编教材的过程中,我们应该更好地把握教材特点,建构起更适于学生习作能力提升的習作课堂教学样态,即由以“系统讲知识”为特征的课堂样态向以“助学长本领”的课堂样态转变。

一、理性看待“系统讲知识”的课堂样态

1.“系统讲知识”课堂样态的成因

长期以来,我们的习作课堂教学多以“系统讲知识”为主要特征,这种课堂样态在今天的习作课堂教学中普遍存在。其课堂教学样态一般是这样的:

第一环节:明确写作内容

第二环节:系统教授知识

第三环节:学生尝试练笔

第四环节:师生评议习作

这样的课堂形态由来已久,普遍存在,原因何在呢?

笔者认为,一是由教师长期、深层的经验认知决定的。老师们普遍认为,写好习作是需要习作知识的,了解与掌握习作知识可以帮助学生提高习作水平。因此,教师注重讲授系统的知识。这里的讲授知识,是指经过教师细致、深入地研读教材以后形成的成果,是教师对教材中重点、难点的精心梳理;这里的讲授知识,是基于教师对学生学情了解的教学经验。二是由于教师习惯于重研究教而轻研究学。教师往往更习惯于研究“教”,乐此不疲地在教上深耕,却不善于研究学,总会停留在经验主义的认知上,习以为常地认为学生就应该是这样学的。三是由于教师缺少对教学目标实现程度的思考。我们知道,习作教学的目的不是让学生掌握多少系统的习作知识,因为即使掌握了一箩筐的习作知识,也不等于能够写出一篇高质量的习作。习作是言语表达能力的体现,习作课堂教学的目的是提高学生的习作表达能力。四是教师乐于沿用,缺少审视。这样的课堂教学形式简约、便于操作,大家都是如此教学,老师们自然也乐于沿用。以上种种原因,让以“系统讲知识”为主要特征的课堂样态成为常态,许多教师理所当然地接受并使用。

2.“系统讲知识”课堂样态的不足

以“系统讲知识”为主要特征的课堂,教师系统讲知识一般出现在学生动笔之前。教师在指导学生明确写作任务以后,便开始系统地讲授本节课当中自己认为需要学生掌握的写作知识。这样的知识讲解非常系统、完整。可是,“教”是为“学”服务的,教师系统讲的知识,是学生最为需要的吗?教师对于学情的把握,更多的是建立在自己对班级学生普遍情况了解的基础上。这样的了解是真实的吗?显然,这里的学情判断是预想的而不是真实的,是全体的而不是具体的。因此,这种知识教授缺少了学生的真正需要,更多的是教师的“自以为是”,使得教学缺少针对性。

“系统讲知识”的本质是一个“给”字。教师往往会通过一些范文让知识呈现更加生动形象,但这种讲授更多的是教师自己的“独白”,自己的“演绎”,学生是倾听者。这样的“知识”对学生而言只是一些“概念”,很多时候是重复了千百遍的“细节”,如语言、动作、神态……这样一来,教师的讲解是否能够满足学生的真正需要,学生能否真正理解教师所讲的内容,都要打一个问号。

以“系统讲知识”为主要特征的课堂教学,效果如何呢?教师以为学生掌握了知识就可以提高写作水平,而实际效果是:学生仅仅多了一次习作练习,是学生原有习作能力的“平地式”行走,其习作能力并没有提高。

在以“系统讲知识”为主要特征的课堂教学中,教师系统地讲授知识不能说不辛苦,但是对于学生而言,由于不是自己的真实需求,学生的习作水平往往是原地踏步。

二、积极建构“助学长本领”的课堂样态

认真研读统编教材单元习作的教学内容,我们会发现教材在传递给我们这样一些信息:习作教学应注重言语表达的情境创设,习作教学应注重习作过程中策略与方法的导引,习作教学应注重同伴之间的习作评改。这些信息在告诉我们,要建构更加有效的课堂教学样态。笔者认为,变“系统讲知识”到“助学长本领”,应该是当下习作课堂教学的积极转向。

何谓“助学长本领”?“长本领”是教学目标,即学生在习作课堂上学会习作技能,提高表达能力。“系统讲知识”的行为主体是教师,教师关注的是知识是否讲清楚了,学生收获了多少知识。“助学长本领”的课堂,“助学”是教师作用的体现,也是教学方式,是教师基于具体学情对学生的精准帮扶。这里的帮扶不是“讲”,不是“给”,而是引导学生自主发现,帮助学生自我建构。

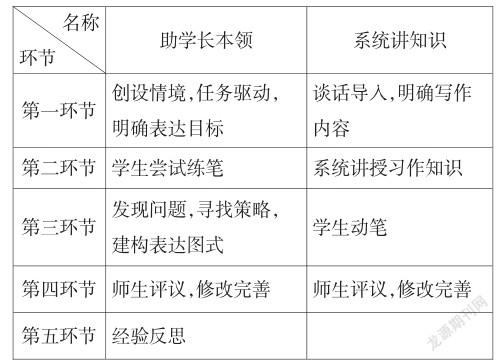

那么,“助学长本领”的课堂样态应该是什么样的呢?我们不妨与“系统讲知识”的课堂样态进行比较:

通过比较,我们发现“助学长本领”的课堂样态并不是对“系统讲知识”课堂样态的全盘否定,而是在此基础上的调整与更新。因此,“助学长本领”的课堂样态在环节与内容上与“系统讲知识”的课堂有诸多相似之处。比如,开始部分都指向引导学生明确“写什么”,过程中都有关于习作知识的指导,都安排了学生写作的环节,也都安排了学生对习作的评议修改。但是,仔细审视,我们会发现二者之间有着很多本质上的不同。

第一环节虽然同为明确习作话题。“助学长本领”的课堂强调的是教师要创设积极的表达情境,通过任务驱动,引发学生真实的表达需要,并要求学生明确本次习作要学习的习作本领,而不仅仅是在师生讨论后知道教材要我们写什么内容。

“助学长本领”的课堂和“系统讲知识”的课堂都安排了学生习作的环节。前一个是明确任务后的尝试写作,让学生运用已有的知识经验进行习作,目的在于教师发现真实问题,为后面的精准帮扶做准备。后一个则是在教师讲明了系统的知识后,开始运用教师传授的方法的运用型写作。这样的写作很容易写成教师想看的样子,也很容易造成很多学生写出一种样子的情况。

关于知识讲授部分,“助学长本领”的课堂强调教师基于学生的真实需要实施精准帮扶。须要说明的是,这种方式不是讲授,不是一厢情愿地给予,而是引导学生自主探索和发现。

“助学长本领”的课堂,在学生评议修改后,较之“系统讲知识”的课堂增加了反思梳理的环节,这个过程意在帮助学生建构自己的表达图式,丰富自己的习作经验。

通过比较,我们发现“助学长本领”的课堂样态强调“助学”,教师为学生服务,强调让学生“长本领”,教学目标指向学生在习作过程中提高习作的关键能力。

三、“助学长本领”课堂样态中的“助学”策略

教学样态既是教学理念的体现,也是教學行为的呈现。教学样态的构建,需要在教学环节组建框架。有框架便构成了课堂结构,有了结构,教学流程自然就清晰起来了。它既是教师教学的路径,也是学生学习的路径。不同于按部就班的“系统讲知识”的课堂,“助学长本领”课堂样态中的关键环节需要教师在“助学”上下功夫。

1.创设“真实”情境,为习作之需“助兴”

课程标准指出,语文学科核心素养是学生在积极的语言实践活动中积累与构建起来,并在真实的语言运用情境中表现出来的语言能力及品质。其中“积极的语言实践活动”“真实的语言运用情境”为我们的习作教学提供了明确的方向指引:习作表达需要在积极的、真实的语言运用情境中进行。叶圣陶先生在《语文教学二十韵》中认为习作教学有两点最为重要,“一使需之切,二使乐其业”。也就是强调习作教学需要创设积极的表达情境,要让学生的表达成为一种需要,让学生在习作表达中感受情感投入的愉悦。

统编教材在单元习作教学中就渗透了这样的理念,比如四年级下册习作《我的动物朋友》。本次习作与三年级写《国宝大熊猫》不同,与简单地介绍小动物也不同,本次习作提供了“真实”的表达情境。一是有了明确的对象意识,即向别人介绍自己的动物朋友。这里的别人不是泛泛而谈,而是有具体的对象,让表达更有“对象感”。二是有了具体的表达需要,即向别人介绍的内容是需要经过选择的,是在一定的“真实”情境中进行的。比如,星期天放羊回来,发现我最喜爱的一只小羊丢了,我想请小伙伴帮忙找一找。这样的生活化情境比较有趣,那么介绍什么呢?介绍小羊的饮食和繁殖有用吗?这里好像并不需要。我们要介绍的是小羊的外形特征,只有把外形介绍清楚了,小伙伴们才知道到哪里去找;找到了一群羊,哪一只才是你丢失的。教材还呈现了其他几个情境。比如,自己要外出一段时间,让邻居帮忙喂养小狗;自己要搬家了,请同学收养自己的小猫。这些生活中经常遇到的问题情境,极具真实感,便于构成一种“积极的言语实践活动”,为学生的表达增加了兴致和乐趣。

这样积极的、真实的表达情境唤醒了学生的读者意识、功能意识,学生就会明确文章要写给谁,明确为什么要写这篇文章,并能够自己评价这篇文章写好了没有。

教材中设置的情境是很好的例子,适合本班学生的,教师可以直接运用;不适合的,教师可以进行创造性的处理。如果教材没有为某一次习作安排交际情境,教师也要在教学时充分考虑这一因素。

2.实施精准帮扶,为解表达之困“助策”

(1)发现学生真实的写作困境

不同于“系统讲知识”课堂上教师讲完后学生再进行写作,“助学长本领”课堂上学生的习作,是明确习作内容和要求后的写作尝试,是其原有真实写作能力的呈现。教师需要在学生习作的过程中发现他们的问题、遇到的困难,并思考应对的策略。在学生写作的过程中,要关注的写作困境主要是学生现有的写作水平与本次习作要求之间的差距。一般会出现以下几种情况。

一种情况是学生出现的习作困难与教师课前的预设相近,这源自教师对本班学生学习情况的了解和教学重难点的准确把握。另一种情况是学生出现的真实问题在教师预料之外,这就需要教师及时发现并归类学生的习作问题。须要明确的是,学生的习作困难可能会有很多,教师重点观察的应该是学生完成此次习作时出现的问题。还要注意学生的写作困难是个例还是普遍现象。如果是个例,可以随机进行指点。如果是普遍现象,就需要教师在接下来的助学阶段给予学生有针对性的指导。

(2)探索适切的习作表达策略

教师若直接讲习作知识,学生由于没有经历习作中的困难,往往是被动地理解和接受。学生在写中才知困,对写作策略的需求才是迫切的,学习才是积极主动的。此时,教师应该依据学情,实施精准帮扶,为学生表达助策。

这里的“策”,是教师依据学生写作中遇到的真实困难而提出的问题解决策略。这里的助策,不再是教师的讲授、告诉。而是教师结合学生的典型习作,组织学生进行比较、发现,引导其自主探寻解决问题的策略。这样,学生经过自己和同伴的发现、归纳,梳理出来策略,形成自身的深切体悟,才能更有效地表达,提高表达能力。比如,教学五年级下册《漫画的启示》,学生在习作过程中遇到的真实困难是漫画的内容如何写,启示如何写。如何引导学生领会漫画的写作要领呢?教师发现学生的真实困难后,引导学生对比两位学生的习作:一位同学写的漫画,把写漫画当成了一般的看画写话,内容写得很完整,很具体,还加入了自己的想象,运用了修辞手法;另一位同学写的漫画,仅扣住“假文盲”的“假”展开描写。在比较和交流中,学生发现,后者的描写更符合漫画写作的特点和要求,即依据主题写好细节。经历了这样一次遇到困难—发现秘密的过程,学生的印象自然是深刻的,学习自然是主动的。学生发现的过程,就是其认识不断提高的过程。学生交流的过程就是互相学习的过程。当学生在脑海中建构起了这一幅漫画写作的图式,自然就可以将其迁移到别的漫画写作上来了。如何写好启示呢?教师发现班上很多同学有自己的表达方式,便将不同的形式呈现出来,让学生交流写启示的方式。学生发现,原来写启示可以有多种方式,比如,由图上的“一个”写生活中的“一类”,可以运用列举事例的方法;可以由图上人想到自己,具体联系自己生活实际写感受;可以引用名言,甚至直接写自己的思考。

策,是为学之策;助,是为学而助。这样,为满足学生真实需求而精准帮扶的教学过程,便是真正让学生自己经历能力提高的过程。

3.反思学习经历,为经验之塔“助力”

“助学长本领”的课堂,目的是帮助学生提高习作的表达能力。学生在这样的课堂上经历了尝试写作——发现问题——寻求策略——修改完善的过程,无论是习作能力的提高,内心体验的丰盈,还是学习经验的积淀,都是一次真实的成长经历。因此,引导学生进行自我监控,反思自己的学习历程是非常重要的。比如,自己原先的不足是什么?自己的习作能力是如何提升的?对自己的习作满意吗?此次习作收获了哪些策略?哪些经验可以在以后的习作中进一步尝试?自己的写作优势在哪里,如何更好地发挥?经常引导学生进行这样的反思,就是在帮助学生不断地积累学习经验。学生只有不断地建构起自己的学习经验之塔,也才能够真正提高自己的习作本领。

“助学长本领”的习作课堂,是对统编教材习作教学编写理念的深刻领悟和深入实践。“助学长本领”的习作课堂与“系统讲知识”的习作课堂不是根本对立的,而是彼此借力。我们要明确,面对不同的教学内容、教学对象时,可因需选用,但最终目的都是基于学情精准施教,服务学生成长。