岭南古建筑装配式一体化BIM算量方法研究*

林凯鑫 龙永焯 陈伯科

(广州市房屋开发建设有限公司,中国 广州 510030)

1 背景

伴随着乡村振兴等政策的提出,岭南传统建筑风格在风景区、传统历史街区大量使用。这种风格建筑的建造目前主要采用现场湿作业方式,建造周期长、环境污染大,标准化程度低。装配化建造是实现绿色建造的重要导向,国内外关于古建筑装配式的研究相对较少,主要体现在构配件的预制加工方面。近年来,BIM技术在建筑装配化的应用已经成为趋势,特别是在算量和装配式生产方面,如吕淑萍在装配式混凝土的增量成本研究中对装配式建筑进行了BIM自动化算量探索[1];蒋博雅等人通过研究装配式建筑的工程量,利用研发外部模块技术导出构件的工程量信息[2];张春影等利用revit构件模型技术,证明使用BIM建模软件可以同步和直观的计算工程量[3];Ke C等人通过开发建造信息建模系统,收集装配式过程的信息,提高预制装配式的建造效率[4]。综上可见,目前BIM在装配式建造及其算量方面的探索主要集中在局部技术的应用实现方面,缺乏项目全生命周期应用和技术视觉,这在一定程度上限制了该技术的应用效能。本文将根据装配化建造全生命周期流程特点,探讨岭南古建筑装配式一体化BIM算量方法。

2 问题讨论

古建装配化建造一般为五个阶段,其中前期策划和整体设计阶段需要考虑古建样式选型和标准化构件搭接等问题,而后期的生产加工与现场装配需要考虑生产厂家和安装班队的工作协调,到了运维使用阶段,则要考虑构件维修拆装管理。目前一方面由于装配式社会化协作体系不够完善,另一方面缺乏有效的数字技术载体,加之阶段和工种之间的操作割裂,导致大量重复工作浪费以及数据孤岛的现象。基于这种应用需求,BIM一体化模型技术应运而生,这种技术是指在项目开展过程中通过BIM参数化和联动化的技术机制实现设计建模修改、方案推敲、算量以及出图联动的BIM集合技术。岭南古建具有风格淡雅,空间和构件组合灵活多变的特点,过程需要频繁的构件搭建、推敲、算量评估,采用BIM一体化模型技术能有效利用该风格建筑构件标准化特点,通过BIM一体化模型搭建,实现项目推进过程中各种工程辅助并行开展,减少数据交换的误差。

3 技术方法和关键技术

3.1 BIM一体化模型技术与管控方法

BIM一体化模型是指能在同一技术载体上实现项目多种门类工程应用的BIM集成化数字模型,具有完备性、关联性和一致性的特点[5]。这种技术不仅能在项目的前期策划、整体设计、算量出图等场景中应用,在后期生产安装以及运维阶段也可以作为数据管理的技术载体持续更新使用。该技术的实现目前主要依托以下三个途径:

3.1.1 系统内部集成技术

利用BIM系统本身的参数化和联动化技术机制开展相关工程化制作,实现操作的关联和信息的准确传递与共享,具体可划分为几种典型技术:①系统自身数据库结构关系和功能,如几何模型与非几何信息的关联、模型与后台算量的关联、模型与视图的关联等;②面向对象数据模型,建立具有状态和行为两部分的工程项目数据模型,相同属性的对象构成一个类,父类与子类构成类层次,从而应用族类型建立模型信息库。③参数化集成技术,将设计要求、原则、方法和结果用灵活可变的参数来表示,在人机交互过程中根据情况随时更改,提高设计效率和质量。将三维模型的相关经济、技术指标信息集成一体,得出完整统一的建筑信息模型。

3.1.2 系统外部交接技术

这种是指通过BIM系统之间数据交互技术来支撑项目过程的数据信息交互,其交互能力主要体现为数据迁移以及数据共享。以常用的核心建模平台Revit为例,围绕这种操作平台,设计数据信息交互的方法可以包括:①以API接口调用建模平台的数据,如用Dynamo等节点式编程技术,调取数据形成新的数据表;②采用中间数据格式的转换技术;③以IFC为数据交换标准建立基于面向对象的数据模型体系,模型中包含材质、几何及关联属性等信息,此IFC格式的文件导入不同软件即可读取其中的主要模型数据信息。

3.1.3 二次开发

在现有技术上通过调用外部命令的程序接口API进行个性化需求拓展和修改软件功能。如IsBIM、新点、斯维尔等。以Revit为例,使用Revit API进行二次开发,主流的方式有“C#+Revit”及“Dynamo结合Revit”两种开发模式。其中Dynamo作为一款开源插件可实现开发功能的各种建造节点以及用户自制建造节点的开发需求,适用于专业性功能开发,如绘制算量清单,利用BIM数据直观处理与分类管理的特性,提高工程算量的工作效率[6]。

以上三种技术路线中,第1种无疑使用频次最高,它利用软件自身功能实现各种工作的联动;第2种是第1种应用的补充,适合临时性的算量数据表生成;第3种适合个性化功能定制,对于岭南古建装配式比较成熟的算量或者数据分析可以进行这种定制。

依托上述的BIM一体化模型技术,以古建筑装配式模型为工作核心,通过预先建立的标准构件族库,实现项目的快速搭建,并将预制装配图内嵌至BIM模型之中,输出二维矢量图纸、三维实体模型及构件明细等数据,从而实现古建筑设计、工程出图、材料构件下单等工作内容联动。然而由于需要多种数据有效联动,这不仅依靠技术,同时还需要科学的管控方法,特别是在装配式涉及的多工种和频繁变更。有学者[5]提出设计阶段BIM一体化管控方法,以“BIM应用要目”和“BIM应用技术原型”为基本操作面开展一体化模型管控方法。在该方法的约束下,项目的模型创建、使用以及后期施工的更新变化有序进行。其中BIM应用技术原型包括“建模约定”和“用模约定”两部分,共六个要素:分类编码规则、模型构建规则、整体拆分规则、参与方协同方式、模型细度和用途、软件平台和数据交换标准。通过这些要素提取,形成项目操作指引方法,指导项目的建模与用模工作。如在项目工程算量的应用场景中,通过对工程量清单编制、三算对比辅助项目工程量的测算校核,在前期建模约定中明确模型构件规则框架,后期即使模型发生变化,相应的明细表也可自动更新。

3.2 算量方法关键技术

按照古建筑装配式建造过程特点,建立基于BIM一体化联动技术的算量方法,需要考虑设计、算量和出图下单几方面的需求,过程操作涉及分类编码、建模和算量体系搭建等多项关键技术:

3.2.1 构件分类、命名与编码

根据装配式建造过程特点,遵循相应的国家信息分类编码标准,对岭南古建筑装配式的关键信息进行分类和编码。传统古建筑形制相对稳定,按大木作与小木作可大致进行树状方法分类,对应分为大类、中类和小类。构件按照古建类型命名,除考虑设计过程的易于判读以外,还要按照项目编写工程量清单内容的要求,描述原则一般就是根据工程实体特征与内容名称,要求准确直观、简洁清晰。

信息编码的目的在于将数据信息贯穿装配式建造全生命周期的各个阶段,使不同的构件、模型、操作平台间完成信息传递、共享及使用,形成良好追溯线索,见图1。编码体系主要包含项目编码、构件类型编码、生产编码和安装编码(也称施工编码)。其中项目信息编码包含项目所在地、项目名称、建设单位名称等,主要应用于项目对内和对外的信息衔接。构件类型编码则是根据这类古建筑装配式建造所需的各类构件进行分类、设计、加工生产、现场安装所需的信息管理技术,可以按三级方式编码,例如某前正身檐柱,编码码层级为“柱类(Z)-檐柱(Y)-前正身檐柱(01)”。生产编码指用于装配化建造过程构件生产标识的编码,其内容包括构件类型信息、生产信息和生产流水号,分为刚性码、柔性码和流水码三个码段。安装编码指用于装配化建造过程构件安装标识的编码,其内容包括构件安装所在楼层和安装位置信息等,编码内容为“楼层信息-所在或邻近的安装轴号交点”。算量编码结合清单要求,可通过组合码段的方式实现。

图1 装配化建造流程与信息编码关系图

3.2.2 建模规则

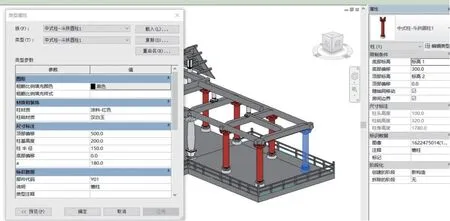

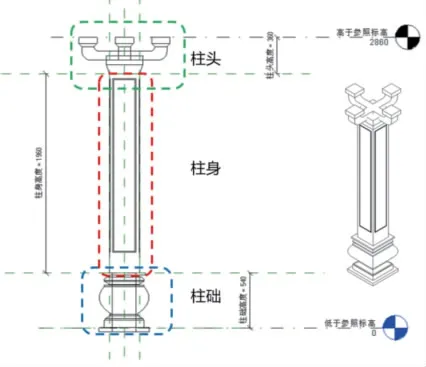

BIM一体化模型既要考虑算量,也要考虑设计过程的推敲,一般在方案设计确定后开始按严格的建模规则进行装配化搭建。这类古建筑由于标准化的特点,常规的构件一般采用族库管理,根据需要调用至项目场景中进行预制装配,这些标准构件的命名、编码和参变关系已经进行良好的预设,因此在项目样板文件中搭建完毕后,常规的算量表即可自动生成。在建模规则设计上,需要结合各阶段特点形成模块化思维,即构件结构模块化、采购分包的模块化和搭建过程模块化。模块化便于构件的一体化管理。以古建筑柱式族模型建立为例,利用BIM参数化技术对柱子规范化分解,分为柱础、柱身、柱头三部分,建立柱式的多种类模型,以嵌套族的方式建立柱模型,并建立统一的部件代码持续管理,见图2、图3。

图2 基于族技术的古建筑柱构件的一体化管理

图3 古建筑柱式族创建

3.2.3 算量体系

算量与BIM一体化模型结合,可分为三个步骤开展:

(1)按照项目建模规则建立一体化模型,清晰命名模型中需要算量的构件,并设置项目样板中不具备但需统计的明细表。

(2)推敲完善项目模型,导出已有的各类构件或系统组的明细表格,对较为复杂的数据表构建可使用如dynamo这类数据调取插件,构建各种下料清单,形成算量表格,为后续加工生产和造价计算提供帮助。

(3)使用专用算量计价软件,导入生成各种专业化表格,计算工程项目所需材料的价格和工程造价。

这种方法不仅能获得项目的算量结果或整体造价,同时也可根据项目变动实现动态更新。

4 案例实践

4.1 项目概况

本项目为广州执信中学增城实验学校,位于广州市增城区荔城街三联村广汕公路以北、逸翠庄园以西。项目规划建设规模为初中教学班48个,可容纳学生约2400人。项目规划用地面积:56692.5㎡,总建筑面积:73485.62㎡。主要建筑物有:教学楼(5层)、学生宿舍(13F)、教师宿舍楼(15F)、食堂(2F)、行政综合楼(6F)、体育馆(5F)、演艺中心(6F)等,见图4。本方案建筑外立面设计采用中国古典建筑结合民国时期建筑特色元素,同时融入现代建筑立面处理手法,将打造成为文化气息浓郁的现代化学校。

图4 教学楼和宿舍楼模型

4.2 方法应用

该项目的教学楼、学生宿舍和教师宿舍采用装配式建造,装配建设技术方案为:主体结构部分采用柱预制;工程隔墙采用管线、装修一体化;装修与设备管线采用全装修、管线分离;鼓励项含绿色与信息化应用、施工与管理。

本项目采用Revit核心建模平台,主要采用系统内部集成技术实现设计、算量和出图下单一体化联动。前期在Revit中通过建模规则建立数字信息模型,依托构件族库调取标准构件开展搭建,新建构件采用合理命名和编码,赋予模型数据信息。模型构建到达一定程度后开展不同角度的工程算量,根据项目实际需求估算工程造价、用料明细、构件总数等,同时,三维模型设计与二维工程出图同步,整体推进项目设计不断深化。整体确定后,导出算量明细表与下料清单,并与与工厂对接预制加工所需构件和模型组。工厂生产后根据编码信息打包并送往施工场地进行现场组装建造。

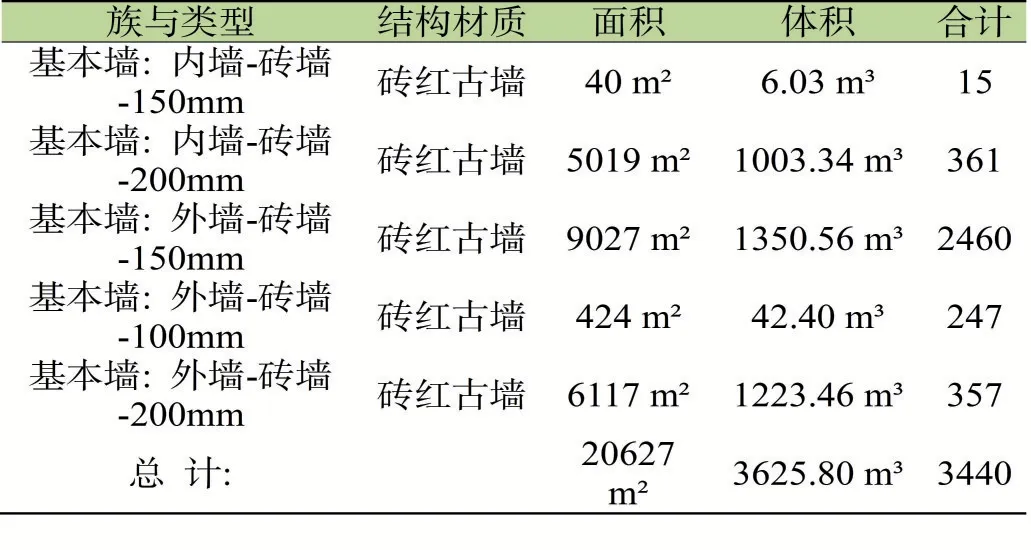

4.3 项目工程算量

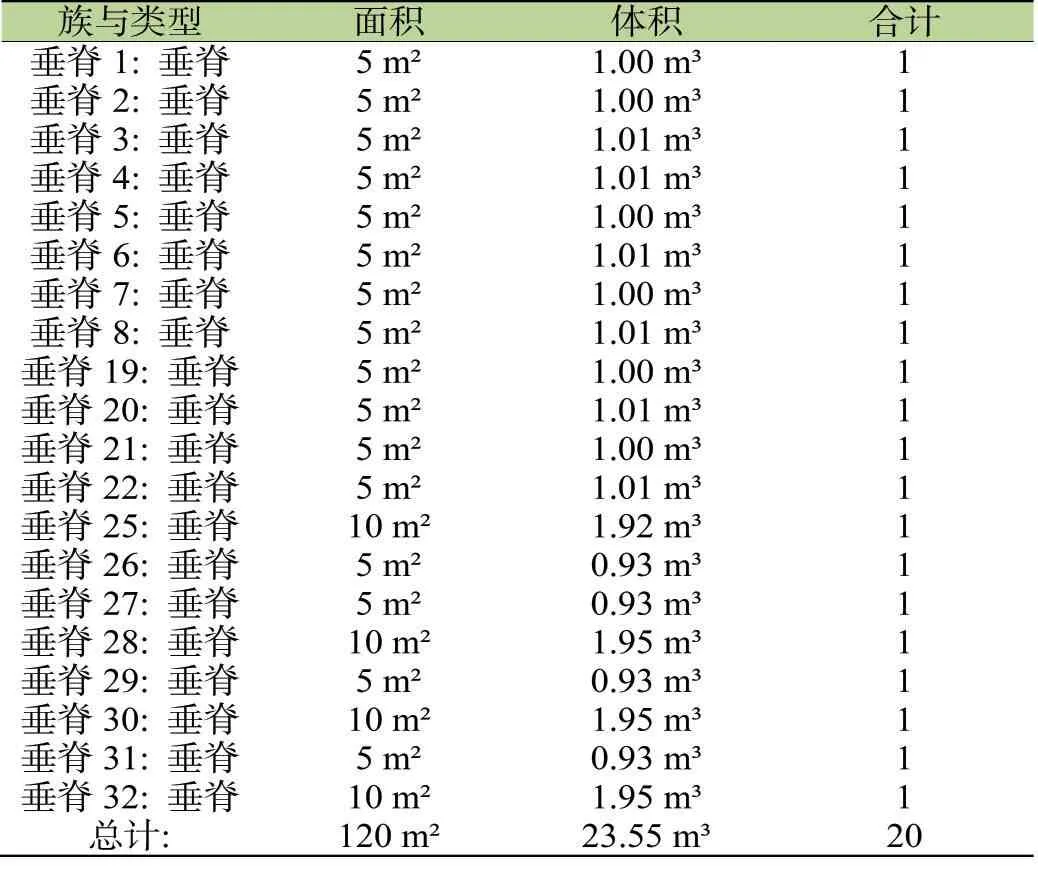

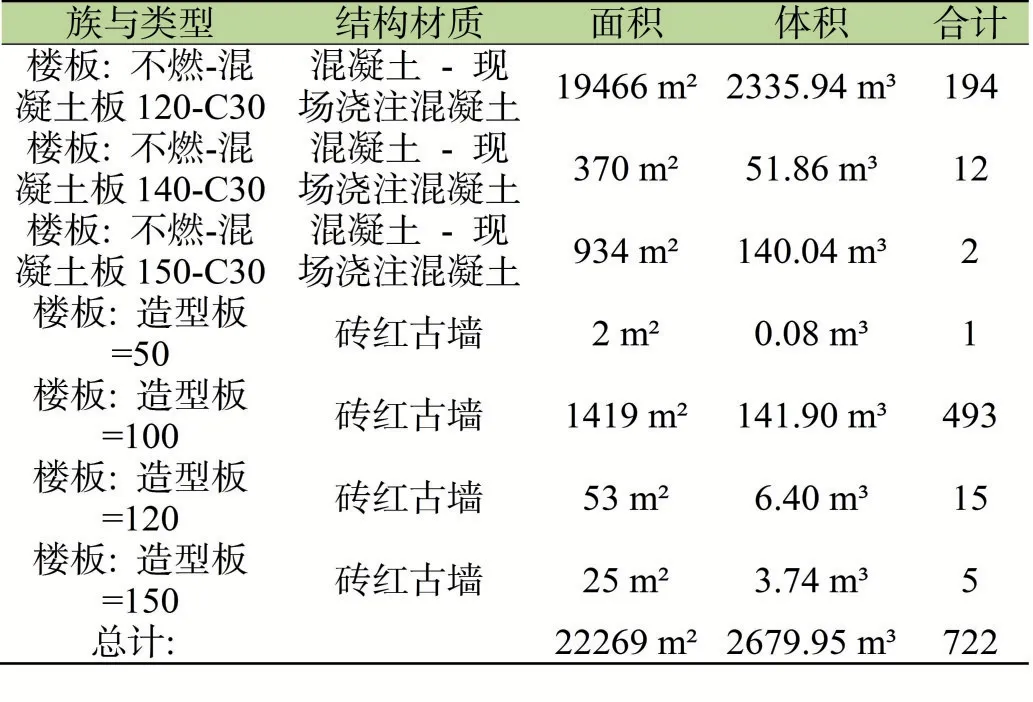

以教学楼为例,利用Revit 2020建立建筑信息模型,前期建模约定中明确模型构件规则框架,在建模设计的同时可以开展算量分析,得出相应的构件类型、用料、造价清单。表1、表2、表3则是利用Revit和Dynamo技术计算墙体、垂脊、楼板等构件的基本数据明细表。

表1 利用Revit和Dynamo技术计算墙体的基本数据明细表

表2 利用Revit和Dynamo技术计算垂脊构件的基本数据明细表

表3 利用Revit和Dynamo技术计算楼板构件的基本数据明细表

此项目已进入现场实施阶段,图5为构件加工生产和现场安装实景。由于建造团队对于古建筑装配式和BIM操作系统使用经验较少,需要设计方进行现场指导和讲解,较为消耗时间,但通过BIM一体化模型技术方法对建造全过程整体管控,串联工程开展的各环节,构件用料和下单准确度大大提升,构件生产和现场安装的对接错漏问题减少,工作效率明显提高。

图5 构件生产加工和现场安装实景

5 结语

传统古建筑采用装配化建造方式既符合这类建筑类型特点,也是国家倡导的绿色建造方向,这方面研究探索十分迫切。本文尝试引入BIM一体化模型技术,基于岭南古建筑的特点,提出把这种类型建筑的算量工作融入一体化模型的技术原理和实施路径,然而由于当前装配化建造社会化协作体系的不完善,相关人员素质参差,这在一定程度上影响该技术成效的发挥。这些问题将在后续的研究中,通过加强这种协作体系各个环节的衔接设计进一步改善。本研究旨在抛砖引玉,引发全行业的更多关注和思考。