单原子催化剂上活性氧物种的产生机制及催化氧化典型VOCs

供稿|唐甜 / TANG Tian

内容导读

挥发性有机化合物(VOCs)是造成大气污染的重要原因之一,也是我国大气污染物臭氧和PM2.5形成的重要前体物。VOCs主要来源于交通运输、工业生产、建筑装饰材料及烹饪等各行业生产生活,同时也给环境和人体健康带来不良影响。催化氧化法目前被认为是工业上最有前途的去除VOCs的方法之一,而参与其中的氧气活化过程成为了近年来的研究热点。

近几十年来,由于发展化工产业带来的污染日益严重,环境保护和长期可持续性已成为人们关注的焦点。为了克服这些问题,通过环境催化来解决污染物排放对全球环境和人类健康的负面影响受到越来越多的关注。负载型金属催化剂,特别是负载型铂金属族(PGM)材料用作消除气态污染物的常用催化剂,但是对催化剂的依懒性强,用量大。相比之下,单原子中心催化剂(SAC)具有100%的原子效率和对各种反应的独特催化性能,因此在催化领域引起了广泛关注。

环境催化

众所周知,城市化和工业化导致挥发性有机化合物(VOCs)排放量迅速增加,这是形成二次污染物如对流层臭氧、PAN(过氧乙酰硝酸盐)、二次有机气溶胶以及光化学烟雾的主要因素。这些污染物的排放导致世界各地许多地区的空气质量大幅下降,最终引起人们对其对人类健康和总体福祉影响的关注。

什么是VOCs?

VOCs一词通常指在大气压(101.325 kPa)下沸点低于250 ℃的有机化合物或室温下饱和蒸气压超过13.3 Pa或10 Pa,以气态分子形态逸散到空气中的有机化合物。它的分类有很多种,如:总挥发性有机物(TVOCs)、极易挥发性有机物(VVOC)、挥发性有机物(VOC)、半挥发性有机物(SVOC),包括:烷烃、芳香烃类、烯烃类、卤烃类、酯类、醛类、酮类和其他化合物等8类。它们对人体的呼吸系统、神经系统、血液、肝肾脏、皮肤以及眼睛都有很大的毒害作用,严重时甚至会引发人体致癌、致畸、致突变。

典型挥发性有机化合物主要分为四类:(1)苯类物质,即芳香族有机化合物。VOCs中的苯系物通常是指单环芳香烃化合物,其代表性物种通常有苯、甲苯、乙苯、二甲苯。主要来源于建筑材料中的有机溶剂、石油炼制、农药生产、化工生产、机械加工行业的喷漆等环境空气以及废水中。而平常的装修材料中经常使用的油漆、涂料、粘胶剂等,以及家用的地毯、防水壁纸材料等中也含有少许的苯系物。苯系物的毒性和致癌性较强,不仅会刺激人体的皮肤和黏膜,而且会损害人体的呼吸系统、造血系统和神经系统等。(2)醛类物质,如甲醛、乙醛等。甲醛是生活中最为常见的一种VOCs,它来源广泛,家装过程中的木地板或家具使用的胶合板、中密度纤维板、刨花板等人造板材,以及使用的辅助材料、涂料墙纸、纺织品类等都会产生一定的甲醛。除此之外烟草烟雾、尾气、雾霾等,以及化妆品、清洁剂、消毒剂、纸张等生活用品也会产生一定的甲醛。呼吸过量的甲醛可以产生致癌、不孕不育、白血病、呼吸道疾病、免疫力下降、妊娠综合症、儿童发育畸形等危害。(2)餐饮油烟,它是VOCs的重要来源之一,主要来源于餐饮行业和日常烹饪。油烟中VOCs成分复杂,含有几十种甚至上百种化合物,含有大量长链大分子、高沸点物质,并且其含量和种类受多种因素影响。去除难度较大,对环境和人体健康都有很大的危害。自2001年起国家陆续对不同的省市都出台了相应的“餐饮业油烟排放标准”。(4)恶臭气体,主要为硫醇等有机硫。主要来自于工业废气,生活垃圾废水等,在工业生产中,有机硫会造成催化剂的中毒,并腐蚀管道、仪表等。排入到大气中的有机硫经过一系列化学、光化学反应后会生成硫酸盐,形成酸雨和光化学烟雾,造成环境污染。在生活垃圾场废水中的有机硫,如甲硫醇,它被称为世界上最臭的气体之一,人体吸入少量甲硫醇气体后,不但会引起头痛恶心,还会产生麻醉眩晕的状况,而吸入高浓度的甲硫醇气体,甚至会导致呼吸麻痹而死亡。

VOCs可导致次级污染物的形成,如对流层臭氧、过氧乙酰硝酸盐和次级有机气溶胶,这些污染物对人类健康的毒性和致癌性影响已得到充分证实。而VOCs的排放迅速增长与城市化和工业化的发展有很大关系。例如,中国工业上非甲烷VOCs的排放量从1980年的115万t增加到2010年的1335万t,增加了11.6倍,高于8.5%的年均排放量。自1999年以来,VOCs的排放一直受到欧盟立法的严格管制。2006年的“哥德堡议定书”随后确认,到2020年,所有欧盟国家的VOCs排放量应该比2000年的排放量减少一半[1]。因此研究有效、适用的方法来减少全球VOCs排放具有重要意义。

为什么选择催化氧化法?

目前有许多研究项目正在开发中,以满足具有挑战性的环境法规。多种回收技术(如吸附、吸收、膜分离和冷凝)和氧化方法(催化氧化、热焚烧、生物降解、光催化分解和非热等离子体氧化)已经发展起来。然而,这些技术中的每一种都有实际的局限性,这通常归因于各种各样不同的VOCs和与排放源有关的条件。

首先,有关苯类物质常用的深度净化研究方法有吸附法、光催化法和燃烧法。吸附法的优点在于适应性强、效率高、工艺成熟、设备简单,但吸附剂容易失活、效率低、运行费用高并且易产生二次污染。光催化法是半导体材料在紫外及可见光照射下,将污染物降解或矿化成对环境无害的产物的一种方法。光催化氧化性强、适用范围广、反应条件温和、设备简单、运行成本低,同时光催化剂易失活,光的利用效率较低,极易受环境影响。焚烧法普遍应用于工业废气和工艺尾气的处理,可以高效、彻底地处理挥发性气体,在治理石化工艺废气、木材干馏废气及制药工业废气等方面广泛应用。燃烧法又分为直接燃烧和催化燃烧。直接燃烧可燃有害组分浓度高的废气,但是需要较高能耗,且在燃烧过程中极容易产生二次污染物。催化燃烧起燃温度较低、处理效率高以及反应速率快,但催化剂价格昂贵、容易引发催化剂中毒或失活。

其次,醛类物质多采用吸附法、光催化法、化学吸收法、等离子体法、臭氧氧化法及催化氧化法。化学吸附法去除率高,可以长期有效去除醛类物质,但与甲醛反应后的物质难以回收利用,会造成严重的二次污染。等离子体法可以在常温常压下进行,无放射性物质,去除率高,可是其运行成本、维护费用昂贵,并伴有二次污染问题。臭氧氧化法氧化彻底,设备简单,臭氧本身是空气污染物,净化效率低,且对环境的湿度和温度有很强的要求。

此外,餐饮油烟成分复杂多样主要包括颗粒物,气态污染物,因此去除难度较大。除了常规的催化燃烧方法,还会采用物理方法,比如机械分离法、过滤法、吸附法、洗涤法、静电法,但这些方法大多对粒径较小的颗粒去除效率低,且对VOCs没有去除效果,并且能耗较高,极易造成二次污染。

最后,恶臭气体有机硫的深度净化多采用吸收法、吸附法和催化法。催化法是指利用催化剂使有机硫快速发生氧化、还原或水解反应,将有机硫转化为无害或易于处理的硫化物,从而实现有机硫的净化。

综上所述,催化氧化法具有反应速率快、处理效果高、工艺相对简单、适用范围广等优点成为近年来的研究热点。因此,催化剂的选取也成为了重中之重的问题。

为什么选择单原子材料?

什么是单原子催化剂(SAC)呢?目前普遍接受的定义是孤立的单个原子分散在载体上的催化剂[2]。“单原子催化剂”中的原子不是物理概念上的电中性原子,它或正或负总带有一定的电荷,也不是纯粹孤立的原子,否则没有载体哪来的单原子催化剂,它或强或弱总与载体有一定相互作用。单原子催化剂强调分散性的均一性,由于载体的表面不均一性的存在,即每个金属原子所处的化学环境不同,所以每个金属单原子的催化活性可能不同,究竟哪些化学环境中的金属单原子起到了“以一胜百”的作用,值得探索。原子级分散的负载型催化剂强调分散度是百分百的,这个概念是比较客观和宽泛的。因此,提高贵金属催化剂原子利用率的经典策略就是减小纳米催化剂的粒径,将纳米粒子的粒径缩小到极限,仅为单个原子的时候,理论上会得到百分百的原子利用率。

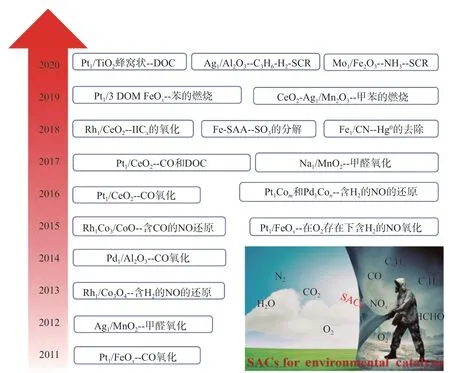

对于环境催化的催化剂的选取中,负载型金属催化剂,特别是PGM催化剂,通常被用作消除气态污染物的首选催化剂[3]。但是,通常只有最外层的金属原子参与催化过程。例如,直径为1 nm的金属纳米粒子通常包含40个以上的原子,可参与反应的仅有为数不多的几个原子。除此之外,许多重要的催化剂材料,尤其是PGM:Rh,Pd,Pt和Au等贵金属,正在从地球的核心中耗尽,因此变得非常昂贵,如1 g的金属Pt的价格就在1200元左右。因此,以细颗粒的形式而非以单个大块金属的形式构造新型催化剂,以增加活性原子的数量并降低成本是非常有意义的。单原子催化剂实现了金属以单原子的形式均匀分布在载体上,是负载型金属催化剂的理想状态,一方面实现了金属原子100%的利用率;另一方面载体与金属原子之间的独特相互作用也会对其催化活性产生重要的影响。在过去的十年中,研究者已成功制备了SAC,并将其用于催化消除污染物,包括CO、NOx、甲醛、甲苯、苯和汞等取得了显著进步,如图1所示。

图1 SAC在环境催化方面取得重大突破的时间表[3]

氧气的活化

氧是自然界中分布广泛的一种元素,在地壳质量中占有48.6%,在烃类的氧化、废水的处理、火箭推进剂以及航空、航天和潜水中供动物及人进行呼吸等均需要用氧。动物呼吸、燃烧和一切氧化过程,包括有机化合物的腐败都消耗氧气。自然界中氧以氧气、氧化物及一些含氧无机物、有机物形式存在。氧气可以为生物提供呼吸,对于植物来说可以通过氧气来形成体内所需有机物,并以二氧化碳的形式释放到大气中;而对于动物和微生物,生成的二氧化碳也会循环到大气中,以参与其他的活动循环转化为氧化物、含氧无机物、有机物再同化在生物体内,部分也会转化为含氧有机物,一部分作为能源燃料等被利用,最终完成氧循环。

氧气是氧元素形成的一种单质,化学式O2,化学性质比较活泼,除了稀有气体以及金、银、铂活性较弱的金属元素,自然界中的大部分的元素都能与氧气反应,这些反应称为氧化反应,而经过反应产生的化合物称为氧化物。一般而言,非金属氧化物的水溶液呈酸性,而碱金属或碱土金属氧化物则为碱性。此外,几乎所有的有机化合物,可在氧中剧烈燃烧生成二氧化碳与水。化学上氧化还原反应指发生电子转移或偏移的反应,而氧气在发生氧化还原反应的同时,通过电子转移过程可以生成很多具有较强活性的物质,这些物质被称为活性氧物种(ROS),常见有超氧自由基(·O2-)、过氧化氢(H2O2)、羟自由基(·OH)及单线态氧(1O2)等初级活性氧。探索氧气的活化过程,即探究在氧气参与的氧化还原反应过程中电子的得失、原子轨道杂化、O—O键的断裂、活化官能团的产生反应等,通过活化氧分子生成不同的含氧活性物质来调控各式各样的氧化反应。

氧分子(O2)的活化是非均相氧化过程中的关键步骤,包括非均相催化,电催化和金属腐蚀。例如在O2和H2直接合成双氧水的反应、一氧化碳催化氧化反应、醇类催化氧化生成醛类或者酮类、烃类氧化反应中通常使用O2或者空气作为氧化剂。在这些反应中,O2分子活化是关键一步,其吸附性能可有效地反应出催化剂的催化活性。那么在单原子材料催化氧化VOCs过程中,氧分子的活化机制又是如何的呢?

SAC催化氧化VOCs过程中氧分子的活化机制

北京科技大学能源与环境工程学院大气污染控制与资源化团队在唐晓龙教授和易红宏教授的带领下,着眼于我国亟需解决的大气环境污染问题。针对典型大气污染物的净化和资源化,开展环境功能材料的研发和气态污染物净化机理及强化机制研究。团队坚持基础研究与实际应用并重,相关研究成果已成功应用于工业烟气污染控制和室内空气净化等领域。经过多年研究,在典型VOCs深度净化技术及机理研究领域取得了一系列富有创新性的科研成果。

近期,该团队合成了氧化镁(MgO)纳米片和负载单原子Pt的MgO(Pt SA/MgO)纳米片作为催化剂氧化甲苯。对比研究了两种催化剂上分子氧的活化过程和氧化性能。通过X射线衍射(XRD)、高角环形暗场扫描透射电子显微镜(HAADF-STEM)、X射线吸收光谱(XAS)、第一性原理(DFT)等测量计算研究证明Pt原子在片状氧化镁上均匀负载。研究结果表明,O2分子在Pt单原子负载的氧化镁纳米片上催化氧化甲苯时更倾向于先解离为两个*O原子,然后与吸附的H2O反应生成·OH,反应为:O2→*O+*O和*O+H2O →·OH +·OH。羟基是整个催化反应过程中主要的活性氧物种,参与下一步的脱氢反应,从而提升催化活性。该项研究成果已成功发表于知名期刊Nano Research[4]。