从中国近代出版史料看清末西学的传入及近代中日交流

薛桂谭

(南京传媒学院,江苏南京 211172)

中国近代史是中华民族的受难史,也是这个古老民族涅槃重生的一段历史。1840年鸦片战争以来,随着西方列强贸易和军事的扩张,表达西方近代文明的新学术和新概念如海水般涌入东方,对古老积弱的东方产生了强烈的冲击,东方各国为了生存和发展不得不积极接受这些新的西学。该文第一、二部分通过解读史料,来考察分析18 世纪中期以来西学东渐的历史背景、 当时国人对待西学的态度及与同样受到西学冲击的邻国日本在接受西学方面的异同。第三部分通过对晚清域外小说翻译及四大小说杂志中刊登的日语翻译小说的分析,来揭露“西学东渐”背景下近代中日文学交流的特点。

随着出版业和媒体的蓬勃发展,近代以来,中国出版史的研究日益受到大家的关注。张静庐先生历时二十年苦心搜集、精心整理和辑注的《中国近现代出版史料》 收录了自1862年清廷创设京师同文馆,至1918年五四运动前夕,五十余年间有关新兴出版事业的重要资料,共七编八册,其中近代部分分为二编二册[1]。该文第一、二部分选择的史料即来自于此。第三部分的资料来自晚清出版的四大小说杂志,恰好反映中国文学转型期古今相交、中西结合、东西相融的特点。

1 通过京师同文馆看清末西学的传入

1.1 京师同文馆的创建背景

清政府鉴于“与外国交涉事件,必先识其性情,……欲悉各国情形,必先谙其语言文字,方不受人欺蒙”,遂于1862年在北京设立旨在“学习外国语文字”,培养外交和翻译人才的“京师同文馆”,属总理事务衙门。京师同文馆是清末第一所官办外语专门学校,课程开始时只设英文,由英国传教士包尔腾任教习。《奏请创设京师同文馆疏》还提到包尔腾与丁韪良的关系,美国传教士丁韪良总管校务近三十年。京师同文馆后来增设法文(1863)、俄文(1863)、日文(1896)。

19 世纪以来,西方文化以野蛮的势不可挡的姿态征服世界。1840年鸦片战争打破了妄自尊大、自我陶醉的清朝封建统治者“唯我独大”的美梦,古老的中华文化不得不置身于一个充满挑战的文化冲突中,要与外国进行交涉,要“师夷长技”,首先就要懂得他们的语言文字。因此京师同文馆就在这一历史背景下被创建。甲午中日战争中国战败后,同文馆于1896年增设了东文馆,开始学习日本。

1.2 清末西学观

1866年,大臣又上疏奏请添设天文算学馆,教授天文、算学。原因在于“盖以西人制器之法,无不由度数而生,今中国议欲讲求制造轮船机器诸法,苟不藉西士为先导,俾讲明机巧之原,制作之本”,反映出当时中国学习西方,主要还在于“以采西学制洋器为自强之道”。另外文中还提到当时对于西学,持反对意见者众多,“有以舍中法而从西人为非者,甚且有以中国人师法西人为深可耻者”。因此为说服这些官员,文中提到“查西术之借根,实本于中术之天元……中国创其法,西人袭之”,也就是说西学来源于中国,无须因学西学而恐慌甚至感到羞耻,西洋各国之间也是互相学习,才制造日新。东洋日本也派人到英国学习,才不到数年就有所成就。另外对于“或谓制造乃工匠之事,儒者不屑为之”,文中也提到“今日之学,学其理也,乃儒者格物致知之事”,并非士大夫亲自去制造。

19 世纪60—80年代,清末官员对西学的看法可分为封建顽固派和洋务派。守旧的封建顽固派坚决反对西学,对西方的一切事物采取敌视和排斥的态度,而洋务派则继承了林则徐、魏源的“师夷长技”“筹办夷务”的思想,鼓励人们向西方学习,学习西方的“洋器”,即西方资本主义国家的近代科学技术,从“主以中学,辅以西学”( 最早由冯桂芬提出)到“中学为体,西学为用”(张之洞),这也是清末洋务派的指导思想。虽然西学的进入,在一定程度上打开了人们的眼界,展现了一个新奇的世界,但西学还是停留在器物或技术借用的表层,通过十分勉强、曲折的方式在“中学为体”的掩护下,缓慢发展。

2 西学从东方涌来

2.1 背景介绍

中日两国是一衣带水的亚洲邻国,文化交流的历史源远流长。在近代以前的漫长历史中,作为同属于汉字文化圈的成员,日本文化深受中国文化的影响。中国6—9 世纪,即中国隋唐时期,日本派遣大批遣隋使、遣唐使、留学生、留学僧来华,学习唐朝的律令制度和佛教、建筑、诗歌等文化,出现了中日文化交流史上的第一次高潮。明治维新以前的江户时代(1660—1867),二百多年中,日本翻译中文书籍109种,中国翻译日文书籍4 种。中国在中日文化交流中,处于居高临下的出超地位[2]。所以总体来说在古代,中日文化交流较多是中国文化输向日本,而日本则是全盘消化吸收改造中国文化,并在此基础上发展出具有自身特色的民族文化的。语言方面来说,古代汉语曾对日语的语音、文字、词汇等方面产生过深刻的影响。

然而在“西学东渐”的背景下,日本明治维新以后,在学习西方的道路上遥遥领先,特别是甲午战败后,中国朝野震惊,对日本可谓刮目相看。戊戌政变以后,要学西方,先学日本,几乎成为国人共识。1896年,清朝政府选派13 名青年学生留学日本,以后留日学生逐年增多。有志者纷纷留日,1905年竟达8 000 人之多。国内很多学校也增设了日文学习课程,聘请日本教习等。1900年以后众多留学生回国,同时国内培养的翻译人才成熟,中国人开始自行翻译西书,改变了之前西译中述的翻译模式。日文学习热、留学日本热带来日文西书翻译热。以1902年至1904年为例,3年共译西书533 种,其中日文321种,占总数的60%。据谭汝谦主编的《中国译日本书综合目录》统计,从1896年至1911年,中国翻译日文书籍共计958 种。熊月之发现遗漏不少,在此基础上增补至1 014 种。

清末明初出现的这次中日文化交流史的高潮(第二次),与以往情况截然不同,中日文化地位出现逆转。这一阶段,由日本转口输入的西学急剧增多,成为西学输入的主要部分。被日本引入、消化和吸收过的西方文化流入中国,并对近代中国的各个层面产生了巨大的影响。

2.2 中日西学的对应比较

西国语言文字殊非一蹴可及……日本维新之后,以翻译西书为汲汲,今其国人于泰西各种学问皆贯串有得,颇得力于译出和文之书。中国三十年来,如京都同文馆、上海制造局等处,所译西书不过千百中之十一,大抵算化工艺诸学居多,而政治之书最少……现就南洋公学内设译书院一所,广购日本及西国新出之书。

从文中可以看出中日在西学译书的数量和种类方面都是不可相提并论的。中国数量不过“千百中之十一”,且多是工艺等自然科学方面的翻译,政治等社会科学翻译较少。日本则各种学问皆有,且数量“汲汲”。为什么会出现这样的差别?在西方的坚船利炮打开国门之前,中日两国都是实行闭关锁国的政策。在西方文明的冲击下,中国仍然希望保持“大国威严”,但最终对西洋文明不得不由抵抗到妥协,而日本则对固有文化的执念不深,像古代吸收中国文明一样,举国上下对西方文明可谓是全盘接受,这与日本的文化特质有关[3]。特别是1868年明治维新之后,通过广译西方的科技、医学、哲学、政法、教育等各类书籍迅速吸收西方文明,迈入近代社会。比较下来中国通过翻译吸收西学,比日本晚了将近30年。且日本明治初期的翻译人员多是具备西洋文化知识,并拥有深厚汉学修养的知识分子。

清政府意识到,中国学习“洋器”,仅以西学为用,无法达到富国强兵之效,且在甲午之后看到日本发展之迅速,为之惊叹。除了科学技术,还应该学习西方的社会科学、思想理念。各类西书,日本皆已有译本,因此提出设译书院,广购日本及西国新出之书,借道日本学习西学的做法已经为大家接受[4]。

2.3 学习东文之便

近日东西人士观光中夏者,靡不以兴学为自强之急图,而译书尤为兴学之基址。……昔年官译诸书,只有同文馆所译法国律例、制造局所译佐治刍言数小种,余皆不及政治……现拟先择日本法规以启其端,其书皆取于泰西,一年一修,皆彼所身体力行,损益去取而后定。倘中国再能随时损益去取,积以岁月,可期详备。……较量国体,唯日、德与我相同,亦唯日、德之法于我国适宜而用。……今兹公学力有未能,姑就东文之翻自德文者译之,得尺得寸,为旱年一溉之计;他年经费可筹,尚思教德文而传德学。

从文中可以看出,译书为西学之基础,但既往官译诸书种类有限,数量不多,且没有政治方面的[5]。最先提出的解决方案就是从学习日本法规开始,因为日本国体与我国相同,日本书皆取自西方,且已由日本“去粗取精”译之,因此我国再在此基础上选取,应该可以更完备。另外提到由于公学能力不足,姑且以东文翻自德文者译之,也就是相较于德文,日文对我们来说更为容易,是能力可以达到的。暂经由日本学习西方,是便利且有好处的。

其实这也反映了近代以来中国人对翻译日书的矛盾心态。一方面认为由于“同文”,通过日本学习西方文化,非常便捷,可以“力省速效”;另一方面认为此仅是“姑就”之权益,乃“急就之法”。日本只是“二道贩子”,可能难得西方文化的本质。所以若经费可筹,“尚思教德文而传德学”,还是要学习其本源。而五四运动以后中国渐渐倾向于后一种心态,五四运动后直接译自欧美的书籍超过日本书籍,便反映了这一点[6]。

3 近代中日文学交流

3.1 清末民初域外小说的翻译

清末民初是中国现代小说的发轫期。这一时期的小说在“古今中西的文化和文学的冲撞”中逐步完成了近代化转型。据日本樽本照雄(2002)《新编增补清末民初小说目录》统计,中国近代有翻译小说5 346 种[7]。晚清域外文学翻译一直是关键话题,目前已有许多探索文献。但相关研究均未从语言学角度,对晚清翻译小说译本进行深入研究,原因在于许多研究一致认为晚清翻译重意译,直译标准的确立是在五四运动以后。从译本内容对原著的忠实度来看,晚清翻译小说增删、改写甚至豪杰译现象比比皆是,且从翻译语言来看尚未形成固定语体,文白交杂。

晚清翻译小说多是先刊载于文学期刊,后出版成书或编辑成册。沈国威(2011)曾提及,截至五四运动,东文图书翻译的数量远超西文译书的数量,许多西方的重要书籍,首先是从日语转译的。当然也包括清末译自日本或经由日本转译的西方小说。陈平原曾指出倘依译者所根据本子语种统计,译自日文的小说应是第一位。这些翻译实践给汉语演化带来了深刻的影响。《中国近现代出版史料》中就搜集了大量译自日语的小说目录,对我们考察中国近代文学的转型及汉语语言的变迁都具有重要的意义。

3.2 晚清四大小说杂志中译自日语的小说

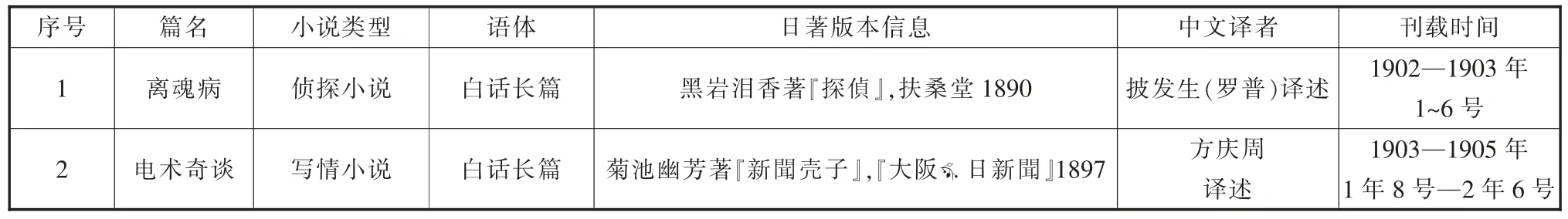

笔者根据 《中国近现代出版史料》、 樽本照雄(2002)《新编增补清末民初小说目录》及自己搜集到的内容,将晚清四大小说期刊中译自日语的小说进行了整理和汇总。四大小说期刊 《新小说》(1902—1906年)、《绣像小说》(1903—1906年)、《月月小说》(1906—1909年)、《小说林》(1907—1908年)刊载的日语小说,共计22 种,其中转译作品为16 种,反映了清末西学借道日本传入中国的事实。笔者将这些译自日语的小说按照日本作品和转译作品分别进行抽取列表。表格信息包括篇名、小说类型、语体、日著版本信息、中文译者和刊载时间,转译作品列表再加上原著的国别、作者等信息(有些未核实的部分暂且空白)。希望为今后相关课题的扩展研究提供基本的数据信息。

(1)《新小说》

《新小说》是晚清第一本近代小说杂志。所刊载27 种小说中,翻译小说16 种,约占全部小说总数的60%。而其中译自日语的小说有7 种,约占翻译小说的43.75%,接近总数的一半(见表1、表2)。

表1 转译小说

表2 日本小说

(2)《绣像小说》

共登载了20 种翻译小说,也占了这份刊物所登载小说总数的一半左右。其中译自日语的小说共8种,约占翻译小说的40%,将近半数。日本作家的作品只有一部《珊瑚美人》(政治小说,白话),原著是青轩居士(三宅彦弥)的『探偵』(扶桑堂,1890)。其余7部全部是转译小说(见表3)。

表3 转译小说

(3)《月月小说》

本杂志共刊登长篇、 短篇翻译小说共54 种,其中译自日文的小说有5 种。日本作家的作品有两部。一部是张伦译的《美人岛》(冒险小说,文言),原著是鹿岛樱巷著『探偵小説美人島探』。另一部是藏崙樵译《义侠记(一名黑奴报恩)》,原作者尾崎德太郎。另外三部为转译小说(见表4)。

表4 转译小说

(4)《小说林》

该杂志共刊登了36 种著译小说,其中翻译小说18 种,译自日语的小说2 种。其中转译小说为《地狱村》(奇情小说,文言),译自日本雨遒舍主人译『探奇小説地獄村』(大学馆,1907),中文译者为黄翠凝、陈信芳,刊载于1908年9-12 期,原作者不详。