“毛毛雨”中的夜上海

肖伊绯

【张爱玲对《毛毛雨》偏爱有加】

1933年,在上海刚搬进一所新租洋楼的林语堂,心情颇为愉悦,洋楼后面是一片荒园,看出去枝叶扶疏,林鸟纵横,林语堂觉着在上海能找到这样的景致,“不能不说是重大的发现”,不由得令他“想到避暑的快乐了”。于是他伏案写了一篇《说避暑之益》,文中提到当时上海的“洋楼租户”们的避暑习惯之一,便是要带上一架留声机,无论是轻便易携的盒式,还是稍显沉重的台式,“由是你可以听到年头年底所已听惯的乐调,如《璇宫艳舞》《丽娃栗妲》之类”。

同年在上海搬了新家的鲁迅,可没有“洋楼”租户们般的闲情逸致。1933年4月间,因发表激进言论而恐招惹事端的鲁迅,为了尽可能保障自己的人身安全,在日本友人内山完造的帮助下,以内山书店职员的名义,搬进了大陆新村九号。这是一处“越界筑路”的民居,具有半租界性质——鲁迅便从“租界”两字中各取一半,为自己的书斋取名“且介亭”,后来还把这一名称用在了自选文集的书名上。

搬到这里住了一年多,鲁迅心情并不好,起因是一位外国人邻居家里的女仆,她的生活起居严重影响到了鲁迅的写作。后来,鲁迅为这事儿,专门写了一篇微型小说《阿金》。好在阿金终于被洋主人辞退了,补上空缺的是一个胖姨娘,“已经二十多天,还很安静”,鲁迅终于松了一口气。令人意外的是,這位胖姨娘很会享受生活,居然自己掏钱,“叫了卖唱的两个穷人唱过一回‘奇葛隆冬强的《十八摸》之类”。此时,心情平复之余的鲁迅,也远远地听着,觉得这歌声“比绞死猫儿似的《毛毛雨》要好得天差地远”。

处在同一个时期,林语堂与鲁迅,都是上海的租住户,但他们耳朵里听到的歌曲,却完全不搭调,这样的情形,就如同当时的上海分作租界、公共租界、华界,还有“土洋结合”与“华洋杂居”的交界地带一样,各种彼此毫无关联,天差地别的腔调与旋律,在上世纪30年代的大上海,虽交相迭响却又各行其道,各有各的收听者与追随者。

鲁迅所不喜欢的那一首《毛毛雨》,却是当年上海“华界”广为流行,“租界”里也曾一度流行,“跨界”度很高的一首都市流行歌曲。如今的相关研究者,更是将这首《毛毛雨》视作中国流行歌曲的“开山”之作。

与鲁迅的观点相左,张爱玲则对《毛毛雨》偏爱有加。1944年7月的《淮海月刊》上,刊登了胡兰成的散文《记南京》,其中引录了张爱玲的一则集外文,为了证明南京虽有“小街小巷”却没有上海的“弄堂房子”,两个城市情调完全不同,“上海的雨是人间的雨,南京的雨可是原始的”,张爱玲把《毛毛雨》译成英文,并加以说明:

我喜欢《毛毛雨》,因为它的简单的力量近于民歌,却又不是民歌——现代都市里的人来唱民歌是不自然,不对的。这里的一种特殊的空气是弄堂里的爱:下着雨,灰色水门汀的弄堂房子,小玻璃窗,微微发出气味的什物;女孩从小襟里撕下印花绸布条来扎头发,代替缎带,走到弄堂口的小吃食店去买根冰棒来吮着……加在这阴郁龌龊的一切之上,有一种传统的,扭捏的东方美。多看两眼,你会觉得它像一块玉一般地完整的。

这里张爱玲说得很清楚,之所以喜欢《毛毛雨》,是在于它的清新自然,她认为,《毛毛雨》是黎锦晖这样的音乐家从“民歌”中吸收、提炼、改编,然后创作而成的,属于适合现代都市市民口味的“新的歌”。这首歌与上海才有的弄堂文化相勾连,三言两笔,就呈现出一种令人惆怅的上海弄堂雨景,没有在大小弄堂里生活过的人,恐怕是难以领会这种情调和独特意境的。

不久,张爱玲又撰发了《谈音乐》一文,末尾特别说到“中国的流行歌曲”,还专门解释了那“绞死猫儿似的”女声唱腔,究竟从何而来。文中写道:“中国的流行歌曲,从前因为大家有‘小妹妹狂,歌星都把喉咙逼得尖而扁,无线电扩音机里的《桃花江》(笔者注:这首歌也是黎锦晖的作品)听上去只是‘价啊价,叽价价叽家啊价……外国人常常骇异地问中国女人的声音怎么是这样的。” 张爱玲对当时流行歌曲唱法的批评,与鲁迅的观点不谋而合。

其实,到上世纪40年代,即张爱玲生活的那个时代,流行尖声细气唱法的现象已经有了很大改变,然而张爱玲还是提醒“中国的流行歌到底还是没有底子,仿佛是决定了新时代应当有新的歌,硬给凑了出来的”。

此时虽然距离《毛毛雨》在上海“开唱”已过去十余年,可张爱玲心目中那一首《毛毛雨》,仍保持着最初的完美,契合着她的“初心”。

【黎锦晖:中国流行音乐创始人】

《毛毛雨》究竟是怎样一首流行歌曲,为何这样的“开山”之作,在鲁迅与张爱玲那里有着大相径庭的评判呢?

不妨先将其歌词照录如下:

毛毛雨,下个不停;微微风,吹个不停;微风细雨柳青青,哎哟哟,柳青青。小亲亲,不要你的金;小亲亲,不要你的银;奴奴呀,只要你的心,哎哟哟,你的心。

毛毛雨,不要尽为难;微微风,不要尽麻烦;雨打风吹行路难,哎哟哟,行路难。年轻的郎,太阳刚出山;年轻的姐,荷花刚展瓣;莫等花残日落山,哎哟哟,日落山。

毛毛雨,打湿了尘埃;微微风,吹冷了情怀;雨息风停你要来,哎哟哟,你要来。心难耐等等也不来,意难捱再等也不来;又不忍埋怨我的爱,哎哟哟,我的爱。

毛毛雨,打得我泪满腮;微微风,吹得我不敢把头抬;狂风暴雨怎么安排,哎哟哟,怎么安排,莫不是生了病和灾?猛抬头,走进我的好人来,哎哟哟,好人来。

这显然是一首情歌,写一个女孩子在等待爱人来时的自白,感情细腻,结尾柳暗花明,荡气回肠。

《毛毛雨》的作者是黎锦晖,这个名字现在年轻人听来也许并不熟悉,但在半个世纪前的中国,他的名字却如雷贯耳,名气冲天。他有很多美誉,比如中国儿童音乐之父、中国儿童歌舞剧之父、中国近代歌舞之父、中国近代流行音乐之父……当时上海的几家外资大唱片公司,无不以能约到黎锦晖的作品为荣,每个公司的大堂上都高悬他的巨幅画像。gzslib202204041240黎锦晖生于湖南湘潭,在家中排行老二,他兄弟八人号称“黎氏八骏”,长兄锦熙是语言学家,曾发起国语运动,并当过毛泽东的老师,三弟锦耀是地质矿冶学家,四弟锦纾是教育学家,七弟锦光是音乐家,《采槟榔》《夜来香》等名曲的作者。

黎锦晖自幼即接触过古琴和吹、弹、拉、打等乐器,也哼过昆曲、湘剧,练过汉剧、花鼓戏。他早期曾受兄长黎锦熙的影响,参与“国语研究会”,从事推广简化中文的工作,这对他以后的音乐创作产生了重要的影响。在投身国语运动的同时,黎锦晖还参加了北大校长蔡元培创办的音乐研究会,被推选为“潇湘乐组”组长。这个组经常演奏一些湖南古曲和音调爽朗的民间乐曲,颇受听众喜爱,这更加坚定了他通过“改进俗乐,重配唱词”来发展民族民间音乐的信念。

黎锦晖接受了五四新文化运动的洗礼,在他看来,“学国语最好从唱歌入手”,小孩子生性好动,与其让他们调皮捣蛋,还不如将他们组织起来,排练歌舞,通过剧中情节,陶冶儿童情操。他不仅创办了中国最早的著名少儿杂志《小朋友》,还创作了大量儿童歌舞剧和儿童歌舞表演曲,如《小小画家》《葡萄仙子》《麻雀与小孩》《三只蝴蝶》《寒衣曲》等,还有《可怜的秋香》《神仙妹妹》《月明之夜》等歌曲。

黎锦晖的作品文字通俗易懂,曲调简练、生动明快,著名的“小兔儿乖乖,把门儿开开,快点儿开开,我要进来”,其实就是当年他创作的《老虎叫门》,还有“搖啊摇,摇到外婆桥……”(《摇啊摇》)等童谣,脍炙人口,妇孺皆知,滋润了几代中国人的童年。

在创作儿童歌曲的同时,黎锦晖也开始了对大众歌曲的探索。1920年中秋之夜,他邀集一些音乐爱好者,创办了以倡导平民音乐为主旨的“明月音乐会”。七年后,黎锦晖以自己创作歌舞剧所得的版税收入作为基金,在“明月音乐会”的基础上,创办了我国第一所专门培养歌舞人才的“中华歌舞专修学校”,并完全以个人力量维持整个团体几十名演员的生活与艺术训练。

刚到歌舞学校的艺人们,大都只有十四五岁,有的年龄更小,黎锦晖为他们请来当时在歌舞上深有造诣的中外教师,除了系统的施教之外,还开设乐理、器乐、时事、外语等课程,因材施教。他和学员之间,采取完全来去自由的约定,绝不以合约为代价来约束。王人美晚年就曾回忆:

我的记忆里,黎锦晖是位值得敬重的长者……他办歌专、美美女校和歌舞团的初衷,不是为了发财,也不是为了沽名钓誉,而是为了创出一条歌舞新路,培养一批歌舞新人。他的作风正派,为人宽厚,把我们当自己的子女那样爱护、关心。我们进美美女校,不拜师,不立契约,也没有人身束缚。黎先生供我们吃住,教我们歌舞。当我们能够参加演出后,每演一场,他都抽出部分收入,分给我们,名叫场费,还根据我们的进步情况不断增加场费,鼓励我们上进。黎先生培育我们成才,又允许我们离开明月社,从歌舞转向银幕,或者寻找更好的前途。

曾几何时,上海的流行音乐及电影世界,几乎为黎锦晖培养的人才所主导。“中华歌舞专修学校”及其后身——“明月歌舞团”“联华歌舞班”(均简称为“明月社”),成为我国几代歌星的摇篮,从这里走出了黎莉莉、薛玲仙、白虹、王人美等数十位艺人,有道是“歌台尽是黎天下”。

1931年,黎锦晖挖掘到周小红这颗小童星,后来经他改名为“周璇”。上海《大晚报》曾举办一场轰动上海滩的“广播歌星竞选”,18天的竞赛后,明月社的歌星白虹获得第一名,学生周璇获得第二名。在20世纪30年代,周璇的名字是中国电影界的一张金字招牌。

黎锦晖慧眼识珠,还收下了另一位日后的作曲大家。明月社公开招生期间,作为社长的黎锦晖亲任主考官,一天,有一个从昆明来的革命青年,引起了他的注意。这位青年发挥得不是太理想,可黎锦晖还是录取了他,让他做了一名小提琴练习生。后来,这个青年又向黎锦晖学习国语拼音和作曲。再后来,这位青年给电影《风云儿女》谱写了一首主题曲《义勇军进行曲》——他便是大名鼎鼎的聂耳。

【父女“强强联手”,通力配合】

20世纪初的上海,灯红酒绿,歌舞升平,这里是远东最具影响的国际大都市,从欧洲的交响乐到美国的爵士乐,从好莱坞的电影到巴黎的歌舞,都在这里集聚交融、熠熠生辉。但是,来来往往的歌舞团上演的都是欧美的时尚,老百姓很难听到为自己生活环境所创作的歌曲。

然而从1927年开始,上海的收音机里陆续传出《毛毛雨》的轻快旋律,打破了西洋音乐的垄断——就在黎锦晖的儿童歌舞剧事业如日中天的时候,他将目光转向了流行音乐的创作。他创作的流行音乐,开启了中国音乐史上的全新走向,让平民音乐像国语推广一样走进寻常百姓。

《毛毛雨》的诞生,是黎氏父女在专业领域上“强强联手”、通力配合的结晶。据说有一年,黎锦晖率团到杭州演出,放舟西湖,面对细雨霏霏中的湖光山色,灵感突然迸发,草草记下几笔,中途就跑回旅社,很快写成了《毛毛雨》,当天,他就让自己的女儿黎明晖登台试唱。多少年过去,这段故事的真伪早已无从考证,但这首将民间小调与西方现代爵士乐相结合的歌曲,确实成了一个时代的标志。

《毛毛雨》正式“开唱”的时间,可以追溯至1926年11月11日。当天上午,“上海新闻记者联欢会”举行五周年纪念大会,来宾陆续到场,估计规模在千人以上。至中午聚餐之后,举办方安排有游艺节目,其中就有黎明晖演唱《毛毛雨》的环节。次日,上海《时事新报》以较大篇幅报道了此次盛会。这篇报道,不但成为《毛毛雨》“首唱”之记录,也足见这首歌甫一出场,即有着不凡的表现——在上海各大报刊记者的千人大会上演出,其传播效能与社会影响力应当是非同凡响的。

果不其然,《毛毛雨》及其演唱者黎明晖,在“开唱”不到一个月之后,俨然已是苏沪地区家喻户晓的明星了。12月4日,苏州爱国女校举办了一次歌舞会活动,由于坊间盛传黎明晖将到场演唱《毛毛雨》,一时歌迷蜂拥而至,热闹非凡:“苏人如饮醐醍,狂走相告曰:小妹妹来苏,小妹妹真来苏矣,于是多引颈以瞻星光。”可在众多歌迷的期待中,歌舞会现场却没能等来这位明星,还偏偏遭遇一场突如其来的“毛毛雨”,《苏州明报》的记者,在次日的报道中也为之感慨:“昨日黎虽未届,而风使雨神,到大歌黎氏之新曲‘毛毛雨,岂亦以餍苏人望黎之切心耶。苏人为《毛毛雨》所引故,青年会得以挤挤一堂矣。”gzslib202204041240“小妹妹来苏,小妹妹真来苏矣”,上述在歌迷口中提及的“小妹妹”,指的就是黎明晖本人。

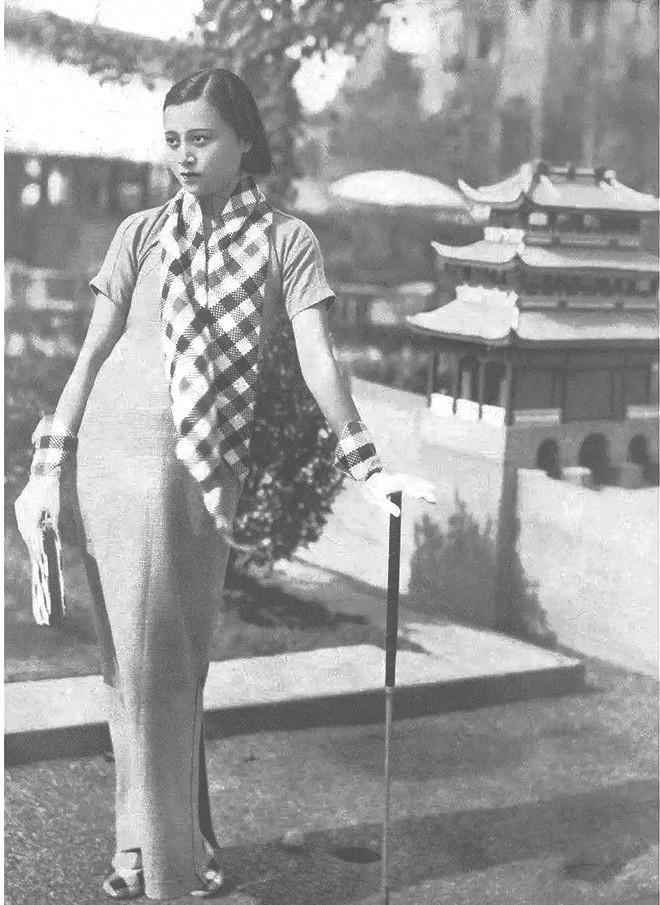

黎明晖自幼能歌善舞,在音乐歌舞方面展露出过人的才华与热情。她12岁时就加入了父亲组建的国语宣传队,到上海、苏州、无锡、南京一带宣传国语,后在国语专修学校附属小学歌舞部,黎明晖主演了不少儿童歌舞剧。她的表演台风潇洒,声音悠扬,和着中西乐器的小乐队伴奏,耳目一新,惹人喜爱。

1922年,黎明晖在大中华唱片公司灌制了七张唱片,内容为其父创作的《葡萄仙子》《可怜的秋香》等七部歌剧。在黎锦晖创办的中华歌舞学校,黎明晖既当助教又当演员,有时连演一个月,场场爆满,这样的状况,与张爱玲一再强调的“出名要趁早”之说,倒是非常吻合。事实证明,黎明晖的“歌、舞、影”跨界发展,成就“三栖”明星的人生计划,非常成功。灌录歌剧唱片之后不久,她迅即又由歌舞领域转投电影界,被上海大中华百合影业公司聘为特约演员,在《不堪回首》中初次出镜,饰演了一个配角。时年16岁的黎明晖,在影片中扮演一个天真烂漫的少女,可谓“本色出镜”,由于她年龄最小,又活泼可爱,人们都叫她“小妹妹”。随后几年,她又拍了《花好月圆》《小厂主》《透明的上海》等电影,塑造了一个个身份各异的女性形象,由此进入影星行列。

1929年,黎明晖随中华歌舞团赴南洋各地演出,她任副团长兼演员。加上她能说上海话、普通话、广东话、湖南话,在新加坡、印尼、泰国等地演出8个月,受到热烈欢迎,黎明晖的名字轰动了东南亚。1933年,黎明晖回到上海,重返影坛,在华艺影片公司主演了影片《压岁钱》《清明时节》等,成为上海滩红极一时的歌舞、电影双栖明星。

据其子陆震东回忆,当年有影迷给黎明晖写信送礼物,不知道地址,在信封上画了个黎明晖演的短发小女孩形象,并注明“上海小妹妹收”,結果她真的收到了信,可见当年黎明晖家喻户晓的知名度。

【为“靡靡之音”辩解】

《毛毛雨》自开唱以来,便频频出现在上海市内各种歌舞游艺会场所,由于当时尚未印制歌谱,也未灌录唱片,此歌曲一律由黎锦晖本人演唱。1927年6月前后,《毛毛雨》歌谱开始印制发售,黎明晖出场的频率开始略微减少,其他歌手又开始广为传唱。这一时期,黎明晖仍然会择选一些重要场合,譬如在上海民众庆祝“北伐”胜利大会上,亲自登台演唱这首歌,无形中培养了一批批歌迷及追随者。

1928年,《毛毛雨》由百代公司录制成唱片,当时许多商店都摆放了留声机或收音机,通过大喇叭播放此歌招揽顾客。《毛毛雨》成为被音乐界公认的中国第一首流行歌曲,不仅深受市民阶层喜爱,在海内外的影响力也极大。

教育家陶行知曾在日记中记载,1938年他去美国旧金山募集抗战经费,在对华侨演讲时引用了《毛毛雨》歌词,“小亲亲,他要你的金,小亲亲,他要你的银,小亲亲,他还要你的心,唉哟哟,你的心!”结果演讲效果奇佳,海外侨胞纷纷解囊。此外,陶行知还将这段歌词选入所编写的《老少通千字课》中。

从1927年到1936年,黎锦晖从事歌曲创作的时间不过十年光景,这些今天的人们眼里的经典,在当时却被称为“靡靡之音”,有人指责他是旁门左道,有人认为他是中国艺术界的“恶化分子”,国民政府甚至给他的音乐扣上了腐败、俚俗的罪名,要求全面查禁。

面对种种诟病和批评,黎锦晖大多时候表示沉默。但他也有过发声——他并不承认《毛毛雨》等是“黄色歌曲”,恰恰相反,他认为自己是尝试以大众化的情歌代替当时都市茶楼酒肆中的“粉色小曲”,才从事流行爱情歌曲的创作。他在《我和明月社》中就回忆:“我开始把大众音乐中的一部分民歌、曲艺和戏曲中过分猥亵的辞藻除去,用外国爱情歌曲的词意和古代爱情诗词写出了比较含蓄的爱情歌曲,如用旧的音乐形式写成的《毛毛雨》,新的音乐形式写成的《妹妹我爱你》《落花流水》《人面桃花》这类适合小市民口味的东西……虽然这些东西当时没有出版,但‘歌专的学生已经唱得很熟了。”他坚信:“只要宇宙不灭,撒下的艺术种子,从萌芽到荣茂,终有使中国流行音乐从下层唱起而出头的一天。”

鲁迅先生对《毛毛雨》并没有全盘否定。1934年11月1日,他在致青年诗人窦隐夫函谈到中国新诗“没有节调,没有韵,它唱不来”时,笔锋一转,说“许多人也唱《毛毛雨》,但这是因为黎锦晖唱了的缘故,大家在唱黎锦晖之所唱,并非唱新诗本身”。可见鲁迅一方面承认《毛毛雨》歌词的通俗性和可唱性,另一方面又指出《毛毛雨》的流行并非新诗的胜利,而只是黎锦晖个人的成功。鲁迅在《阿金》中,把《毛毛雨》的歌声比喻为“绞死猫似的”,是针对一些表演者嗲声嗲气、矫揉造作演唱的批评,与上述评论并不矛盾。