地方传统、国家政治与边疆秩序*

——从民国西康考察影像出发

李潇雨

前言

1939年11月,两位城市青年在西康省义敦县的雪山下偶遇了。义敦是少数民族牧区,荒僻偏远,交通闭塞,深秋初冬时更是人烟稀少的苦寒之地,因此这次萍水相逢足以让两位“汉人同志”珍而重之,遂合影一张以兹纪念。照片上,二位主角虽一人身着传统的长衫布鞋,一人以西式装束搭配皮质藏靴,但都洋溢着现代知识分子的书卷气,与四周的荒川莽原形成了饶有趣味的对比(见图1)。事后,在一个被标为“康907”的底片袋上,拍摄者孙明经为这张照片留下了一段信息:“义敦本部摄影人员(孙明经),与西康省政府参议庄学本先生相遇。多吉邦达,义敦,照相好。气温9度。”而另一位主人翁庄学本也在自己的日记中这样记录了与孙君的见面:“十时赴义敦,正值赵县长及孙明经、刘德昭由北路德格来,谈甚欢。后赴龚营长宴,继与旅长等送赵、孙行。”此时离西康正式建省尚不足一年。

从个人层面上看,这是两位进行边疆考察的一线工作者在各自旅程中的一次短暂交往。而从宏观层面观之,他们的偶遇实则与中国国家性质和领土属性的双重转型息息相关。此项转型始于晚清,其核心任务之一,是在新的国家体制中给“边疆”与生活在其中的“少数民族”寻找一个合适的位置,将以往在传统王朝时期以松散的“羁縻”原则维系的藩部转变为现代国家同一化行政体系中的一个单元。时至20世纪三四十年代,抗日战争的连天烽火与国民政府的“战略撤退”,一方面增加了转型任务的紧迫性,一方面又推动了边疆战略价值的空前凸显,而“边地认识”和“开发控制”工作的展开更催生了中国国内针对边疆知识体系的探索与构建,促使大批有识之士奔赴华夏边陲,催生了一系列与中国西北、西南相关的旅行考察书写。这种特定环境中出现的边疆旅行考察书写应被视为“国家政权建设”与“国族观念形成”的重要文化实践形式,它们让遥远而陌生的疆域与族群得以浮现,同时使“民族国家”这样抽象的政治原则在日常生活中化为几可触摸的具体存在。

图1 孙明经与庄学本合影

其中,西康作为联接汉藏的关键枢纽与20世纪上半叶国家政权建设的重要场域,成为广阔边疆中备受关注的地域之一;而这块土地因历史原因在行政体制、社会结构、民族组成等方面的复杂性,又使其转型特别具有挑战和难度。彼时赴西康旅行人员众多、身份复杂,前文提及的孙明经与庄学本就是其中的佼佼者。他们都在“西康建省前后”这个关键时期深入到基层地方,以专业的精神、谨慎的态度,贡献了大量的文字与影像资料。其调查成果不仅折射出政治变动对知识生产的深切影响,也为中国国家转型提供了细致的另类观察记录。

然而孙、庄的旅行探险在考察地点和研究路径上也有决定性的不同。西康省是一个内部相当多元的边疆省份,1939 年正式成立后辖有雅属、康属、宁属三地,基本可对应为汉区、藏区和夷区①这里的夷区其实就是彝区,指彝族聚居的区域。1949 年后,中国共产党根据“名从主人”的原则,以“彝”代替“夷”作为彝族的通称,但在清代和民国时期,“夷”才是这些西南土著支系认可和接受的自称。本文出于尊重历史事实的原则以及行文方便统一的考虑,在正文及引文中涉及历史概念时一概使用“夷”这一称呼。。孙明经主要考察雅、康两属,此次考察历时半年之久,行程数千公里,拍摄照片千余幅,电影1.2万英尺,“紧凑高效”的进程也使孙明经选择了一种“宽泛”的角度来观察社会情境与风土人情。与此相对,庄学本的考察则用另一种“深入”的理路关注了西康第三个地域单位“宁属”地区的少数民族。1938 年,庄氏受西康省主席刘文辉委托,对辖区内夷族展开了系统的调查和开创性研究。1941 年,庄学本根据自己的考察所得出版了《西康夷族调查报告》,成为名噪一时的专门著作,而他拍摄的西康影像不仅在当时造成了社会轰动,后更成为影视人类学的经典样本。

作为再现西康的代表性视觉文本,孙庄二人的成果已经激起了不少讨论。然而笔者相信,对比两个文本在实践方法、关注重点上的异同,将有助于我们探查边疆这个关键区域在民族国家中如何得到有效表达,也可以窥见不同的知识分子怎样理解与实践个人观察、知识生产和国家话语之间的关联。与此同时,西康省这个特殊地理节点的视觉记录,也让我们得以用一种生动的方式关照帝制中国与现代中国的联系,考察中央与地方社会互动的历史叙事。本研究将从跨学科的视野出发,揭示20 世纪中国社会变迁、政治演进以及视觉文化之间紧密交缠的复杂关系,拓宽学界对中国边疆变迁与国家现代转型的认知。

在下文的书写中,笔者将首先从历史沿革上梳理西康从边地到行省的转变过程,讨论它在现代民族国家政治架构中的特殊地位,然后以此为背景,分析孙明经与庄学本的考察实践,揭示其“边疆论述”范式背后的文化政治观。孙庄两人的考察成果其实代表着“观看边疆”的两种现代视角,这两种视野分别与20 世纪上半叶中国出现的两种边疆、民族近代转型理念或政策趋势挂钩,体现了当时现代国家建设的迫切性。然而它们也吊诡地见证了国家所实施的、由上至下改造边疆的现代化力量如何被地方利用甚至瓦解,折射出地方传统、国家政治与边疆秩序之间的复杂关系。

一、从“康地”到“西康”

西康省的出现是中国从“天下王朝”到“民族国家”的一个重要注脚。西康的“康”来自藏语的音译,本是一个人文地理的概念,泛指位于青藏高原东缘横断山区的高山峡谷地带,这里自然环境特殊,地理位置关键,形成了迥异于内地的经济生活方式、社会组织结构和宗教文化体系。然而历史上中央政权与边疆地区关系的演进,以及近代以降中国国家政治体制与社会组织方式的整体转型,使这个相对独立、完整的共同体历经过多次裁切。最终,其东缘的“川边”部分(大致等同于现在四川省甘孜州)填补上原属川省的雅属和宁属两个区域,形成了新的现代行政概念上的行省西康。可以说,这个晚诞而早夭的行省是近代以来国家力量下沉、行政体系变更、治边政策变迁的共同结果,它们合力把川、滇、藏、青交界这块长期位于华夏世界之边缘,族群、文化极其复杂的广大地域重新组合形塑成为民国同一行政体系中的一个常规单位。

这一过程是如何发生的?首先我们必须理解中央王朝处理边疆少数民族政权的基本原则。传统中国的政治架构“天下”是一个以“礼制”来联结并建立内部秩序的文化共同体,从秦代实现大一统以降,王朝针对文化上作为“华夏”的中心区域,均以郡县制建立起中央集权的统治结构;而对于天下边缘的“四夷”事务则以“化外主义”的羁縻原则加以处理。因此传统中国是以中原为中心建构的多层次王权结构,而这一结构内部实际形成了郡县制与封建制并举的政治格局。对于康地而言,它长期处于华夏的州县体系边缘,时至元代,中央政权才正式将它与西藏高原整体纳入其行政结构,以羁縻为任设立“吐蕃等路宣慰使司都元帅府”。这次设治被视为西南土司制度的肇始,康地在宣慰司之下设有14个地方机构,各级官员皆以土著僧俗首领担任,“因其俗而柔其人”①四川省甘孜州志编纂委员会:《甘孜州志》上卷,成都:四川人民出版社,1997年,第152页;西藏昌都地区地方志编纂委员会:《昌都地区志》上卷,北京:方志出版社,2005年,第18页。。

在之后的朝代更迭中,明清两代大部分时间里都继承了元代的治康思路,在王朝的政治框架内继续“依土官治理土人”②谭希思:《明大政在纂要》卷3,转引自赵毅:《明代内地与西藏的交通》,载《中国藏学》1992年第2期。。然而明末清初和硕特蒙古对康地的征服以及蒙古准噶尔部在卫藏地区对清王朝的威胁③参见Herman,J.Edward,National Integration and Regional Hegemony:The Political and Cultural Dynamics of Qing State Expansion,1650-1750,Ph.D dissertation,University of Washington,1993。,使得控制康地这个“汉藏通道”成为整个王朝蒙藏战略的重要环节。这种紧迫性导致了清廷在18 世纪20 年代对康地的屡次用兵,也导致了清王朝重新设计康地的行政结构。1727 年,在荡平康区蒙古势力、招抚土著酋领的基础上,清廷主导了川、滇、藏的正式划界,以金沙江与澜沧江的分水岭宁静山(今芒康山)为界,将作为人文地理单元的康地划分在四川/内地、西藏/藩部两个行政单元与系统之下。此举正式确定了康区在清中期王朝整体政治框架下的位置和归属,但也意味着“康”的主体性隐于无形。这种分而治之、各自为政的治理思路造就了康地不同部分在社会进程上的诸多差异④例如后成为西藏自治区的昌都地区,尽管与川边康区同属一个人文单位,民间社会交往频繁,然而行政区隔也为两地带来巨大的差别。,在之后的动荡年代里更成为清廷边政的弊端。

划界后,清王朝对隶属于达赖喇嘛和西藏嘎厦政府管辖的“藏边康区”虽无法置喙,但对“川边康区”的土司辖地的管束却日益收紧。然而土司们并非任由中央揉扁搓圆,他们也会试图挣脱王朝的“熊抱”。这带来当地政局的周期性震荡。而除了地方上的离心力,欧美殖民主义扩张也使康地的传统治权观念和制度陷入危机:进入20世纪后,英国人在喜马拉雅南麓势力的坐大,使晚清西南边疆局势更趋敏感和复杂,而康地虽有“内固川省,外拊藏疆”的重要战略地位,却长时间被笼统概括在川藏边务内,在晚清吃紧的边疆局势中优势尽失,处处掣肘。因此在内外交困的政局中,当政者的改革必然以追求近代绝对主权为目标,将“康”重新建构成一个相对完整、独立的地域共同体。

1903年,时任建昌道的赵尔丰向朝廷呈上《平康三策》,明确提出在康和卫藏设立行省的构想,认为需要撤销土司制度,实行“改土归流”,依靠“汉官”建构起王朝与地方社会直接的政治关系①吴丰培:《赵尔丰传》,收入吴丰培编:《赵尔丰川边奏牍》,成都:四川民族出版社,1984年,第1—2页。。时至1905年,在清廷支持下,赵尔丰得以在川边康南地区推行一系列军事行动和改革措施,其目的指向将“康”提升为一个独立的行政单元。宣统三年(1911)6 月,赵尔丰麾下重臣傅嵩炑在奏折中首倡将川藏交界区域命名为“西康省”,西康一名由此横空出世。按照当时的迅猛势头,这个“东自打箭炉起,西至丹达山止,计三千余里,南与云南之维西中甸两厅接壤,北逾俄洛色达野人与甘肃交界,亦四千余里”②傅嵩炑:《西康疆域志》,《西康建省记》,陈栋樑重刊,上海:中华印刷公司,1932年,第1页。的广大区域或许不久便真能实现行省化,但辛亥革命的猝然爆发让清廷以出人意表的方式快速解体,康地改土归流被迫中断,骤然陷入权力真空;而清王朝与西藏地方传统礼制联系戛然而止后藏地分离势力的陡然加剧,更使川藏之间的康地陷入晦暗的地方纷争之中。

进入民国后,藏军多次东侵川边康区,使川藏间的实际分界线屡次发生变更;而四川省内的割据与内斗,也使川边康区无可避免地沦为军阀们争夺的防区③防区制是1918 年到1934 年形成的,各个军阀势力在自己的防区内不仅可以提取粮饷,还有干预政事、委任官吏、预征赋税的权力,而防区也往往演变为割据的独立王国。。这种分裂与混乱的情势耽搁了康区地方建设,使其重新面临边缘化的危险。不过由于“国家政权建设”已经成为20 世纪上半期的核心内容,边疆地区也断无法自外于政府推进行省化、加强统治合法性的潮流之中。1928 年,刚刚实现国家统一的国民政府通过新建绥远、察哈尔、热河、宁夏、青海、西康六个行省的决议,使“西康省”重回舆论舞台。但吊诡的是,由于民国政治结构中国民党的软弱涣散与地方军权的割据分治,中央政权整合边疆、加强集权的动作不仅需要假手于强大的地方实权派,其主动性似乎也攥在后者手中。1927 年,四川军阀刘文辉接管川边康区,然而他长期以统一四川、称霸西南、问鼎中原为志业,并未关注这个边疆区域。直至1933年,刘文辉在与刘湘争夺四川全面统治权的战争中失败,才开始重视自己仅有的、作为生存基地的川边康区18县,并积极推动设省事宜。

虽然刘文辉既要面对中央集权化压力,也要应付辖区内地方土著精英、川省汉人政要的杯葛,但他主政下西康省终于得以“落地”。1936 年,面对西康仅存18 县的现状,刘氏以“地瘠人稀,不堪建省”为由,呈请中央援照热察绥宁青各省成例,划入熟县以成省制。1938 年,经过川康两省协议,四川雅属六县(雅安、芦山、天全、荥经、汉源、宝兴)与宁属八县(西昌、越西、冕宁、会理、昭觉、盐源、盐边、宁南),改隶西康,此举说明政治与行政资源的倾斜对完成行省建制的治理结构有着重要的作用。刘也明确了西康在民国中的战略地位。抗战以来,全国的心脏已自沿海西移,时至30年代中期形成了以四川为“抗战基地”的政治格局,使西南地区的政治地位逐渐上升;而“七七事变”之后国府西迁重庆,重视西南边疆的呼声又成为一时之话题。在这样的舆论之下,与四川隔壤相接的西康在坚强边陲基础、增益抗战国策上都有重大意义。1939年,刘文辉在西康建省时主动迎合了这样的时代大趋势,宣称化边地为腹地,把改造边疆、整合边疆的国家工程和长期抗战的必要性联系在了一起。至此,长达大半个世纪对康地的转化和收编似乎终于告一段落。

从“康地”到“西康”的演进,体现的是土著社会不断被卷入国家政权建设的洪流之中、中央政府又不断调试以图化“自治”为“一元”的过程,这个过程是中国现代国家渐次转型的一个具体缩影。而此种结构性的变化也将继续推动着与之相配合的“整合性文化工程”,多样的边疆考察可视作其中一环,其结果往往是以视觉再现与文字报告的形式将边疆地区嵌入到“民族—国家”的知识结构之中。接下来我们将进入孙明经与庄学本的考察文本之中,具体认知他们如何关注和讨论西康。

二、正面与背面:孙明经摄影的双重意义

1939年7月,孙明经参加的中英庚款川康考察团开拔了。考察团旨在调查西康省内资源以利开发,应对战争时局的挑战。为了服务这一目的,川康考察团设置地矿、理工、经济、社会和农林五个小组,希望在旅行中网罗各类信息。孙明经虽隶属“地矿组”,但却承担起广泛记录沿途社会与民情状况的任务,这使得孙明经的考察成为对西康现实的一种侧写。从这份主题广泛的考察记录中,我们不难观察到西康的客观情况,也能揣摩出作者对西南边疆的主观认知,还可以考察与比较这两者之间微妙的张力和落差。

首先,因为领土沦陷和战争持续的压力,孙明经对资源有别样的敏感,在考察拍摄中常自觉发掘和呈现西康这个大后方在经济上的潜力。这一点使他和其他前辈考察者既相似又不同。1910年,当边军管带程凤翔考察刚收归川边康区的察隅后,曾在呈文中这样描述边远土地上的希望:“兹就所经之地论,其土壤之膏腴,水道之便利,林木之蕃盛,地势之平衍,随处皆是。由桑昂下行五日抵杂瑜,丛林深树,未尝间断,取材之富,莫此为甚。至于大小平坝二三十处,有十余里为一坝者,有四、五里为一坝者,广狭不齐,等差则大小参半,肥硗不等,黑坟之土壤实多……且山势崇高,泉源溥博,不费疏凿之工,足资灌溉之用……而四面山野,悉产黄连、虫草、贝母、知母等药与熊、豹、狐、狸等皮。又产獐子,可取麝香。”①参见四川省民族研究所:《清末川滇边务档案史料》中卷,第0525条,“程凤翔禀抵察隅等情形”(宣统二年二月十七日),北京:中华书局,1989年,第566—571页。程看重的是边疆农业生产的潜力,这里土地、水源、林产、药材无一不俱,若拓垦荒野,辟为田畴,将为“民生之大利”。然而孙明经并不太关心处女地,也不以拓荒者自任,反之他对当地工商业相关的经济活动大有兴趣。

这种关注贸易的现代视线让他在考察第一站雅安便注意到了此地的茶叶生意。雅安自古便是川藏间茶叶与马匹交易的重镇,虽然这种以物易物的“互市”方式在20 世纪已经式微,然而茶叶贸易仍然是当地非常重要的税收来源。因为清楚地认识到了这一点,孙明经留心拍摄了从蒸茶—上溜板—筛茶—铡茶—背茶包—发酵—晾茶—翻茶—捡茶—铡茶梗—储存醒茶的全套制作流程,细致地表现雅安边茶贸易中茶叶的种植、采摘、加工、储运、中转、税收等所有环节(见图2)。不仅如此,他还在自己的考察记录中持续地关注茶叶在茶马古道上的流转,例如在荥经、康定的影像中,我们都不难看到茶叶生意的运输、交割、缴税等相关内容。

孙明经对雅属的其他经济命脉也投注了心血,例如探访记录了坐落于雅安的西康省立炼硝厂与荥经的人成铁厂。省立炼硝厂座落在雅安文庙偏殿,成品全以人工土法炼制,孙明经在考察过程中详细拍摄了制硝流程,辅以他记录下的方言步骤与化学分子式,为中国火药原料制造留下了第一手资料。至于荥经人成铁厂也以古法炼铁闻名。孙明经曾特别交代当地冶铁业的发达,称:“雅属铁矿多为菱铁,品质欠优,但以铁区附近产燃料及耐火石,且水利取给便利,而土法技术又早有成规,故在建省之初期,其地位甚为重要。”②孙明经、范厚勤:《西康纪实影片说明书》,《电影与播音》1942年第1卷第5期,第27页。他以数帧影像反映了从原料煅烧、化学还原、高温炼制、水力鼓风、生铁出炉的制造过程(见图3),将被中国地质学家翁文灏称为“我国冶金史中的活恐龙”③孙健三:《孙明经纪实摄影研究——1939:茶马贾道Ⅰ》,杭州:浙江摄影出版社,2020年,第167页。的锻造过程直观地反映在纸端。

如果说孙明经对西康经济的直白呈现是希望显示出这里有支持抗战的社会基础,那么这些照片其实也可以有一种截然相反的解读:从西康重要的经济部门中,我们可以感受到这个新行省确实是一个较为闭塞的内陆边疆地区,现代工业付之厥如,人们基本处于传统的生活方式之中。

图2 捡茶

图3 人成铁厂工人抬炭至炉口

除了显在的自然资源与贸易经济,西康的开发也与中央和地方政府的治理能力、行政能力、动员能力息息相关。这一点促使孙明经关注国家体制对西康这个边疆社会的政治整合。从清末到民国,边疆地区行政建设都是国家政治中的重大议题。对于西康而言,无论是“川边”地区的改土归流,还是边疆行省的筹措建立,其核心都是以“国家化”与“一元化”改造传统社会的结构和行为模式,并以科层制特征的“国家官吏”取代土著社会的世袭酋领行使基层社会的行政权力。这种变化既是中央集权体制向外扩展的趋势,也是民族国家体制的内在要求。在孙明经所摄的图像中,许多内容都直接表现了国家权力的日益渗入、下沉与扩张。例如他专门拍摄过新建的西康省政府、水力发电厂、牧运公司,记录省政府联席办公的情景,也关注国民月会、省府纪念周、升旗仪式等政治仪式,注意呈现军政界人士与社会代表在上述活动中昂扬的精神面貌(见图4)。这些片段足以细致地显示新的建制通过军事、政党组织、经济政策等多种手段向山区深入和扩展。

然而透过孙明经的其他照片,我们也发现国家与地方之间有着更为复杂的关系与互动。孙氏尤其留意拍摄考察途中经过的县政府及县长。这成为他西康照片中的一个母题。自从秦创立郡县制以来,“县”就是华夏行政体系中的基层单位,这套体系也成为中央王朝收编“化外”边疆地区时所推行的统治框架。进入民国之后,中国的整体政治体制虽然从传统王朝向现代“民族国家”转变,但县政府作为国家行政官僚体系根基的地位没有改变。因此,孙对行政官僚体系之末梢的执着,其实揭示了他对于基层政治建设的重视,也潜在地透露出他想要表现中央政权对边疆地区控制能力的加强。

但孙明经镜头下的西康各县政府着实让人捏一把汗。除甘孜县政府是前麻力土司官寨,因此高大威严之外,其余县政府的官署大都简陋甚至寒酸。例如白玉乡与道孚县政府官署,墙体仅以白灰粉刷,然而比起巴安县政府的茅茨土阶,好歹还算形制规整,牌匾、门哨俱全。至于义敦县政府,其官署仅以土块垒就,不仅缺窗少门,入口处还架了两根原木支撑墙体,一根更直接固定在县政府的名牌之上,潦倒之感油然而生(见图5)。县政府官署的简陋,直接说明了当时康区行政机构实力单薄、财政拮据。究其原因,除了西康省自身底子薄弱之外,建省后内地财源接济的缺乏,也使得这个新兴行省没有足够的资源支撑自身的行政建制。

图4 康定国民月会现场

图5 义敦县政府与县长

这种疲弱的形态和“钱袋”,使县政府不仅无法展开份内工作,更无甚权威可谈。在康属这种素来民风彪悍、“畏威而不怀德”①江应樑:《凉山夷族的奴隶制度》,《江应樑民族研究文集》,北京:民族出版社,1992年,第171页。的边疆地方,就算已经打破以前的土司辖区顺利设立县治,地方官的处境也是十分艰难的。社会学家王娟曾在著作中谈及此种情况,称若无军队坐镇,县长们连收粮、支差等都无法顺利执行。然而如果寄望于军政合作来改变奖惩不行、政令失效的现状,也通常难以见效。西康省时代虽然试行军政合一,以军领政,但这种一贯性只有在省和行政监察区这两个较高级别的层面上才能实现,而在县级政权中,县政府和驻军是相互独立的,各驻军并无意愿帮助县府推行政令,甚至还时常为县政带来不利影响②参见王娟:《化边之困:20 世纪上半期川边康区的政治、社会与族群》,北京:社会科学文献出版社,2016 年,第172页。。

在此番现实问题面前,西康的基层工作需要放在与地方既有势力的合作上。只有获得那些拥有传统权威的土司、头人、寺院以及土著精英的支持,并借助他们的力量,县长们才能保证日常政务的运行。我们无法估计孙明经对这样的政治结构有多深的认识与体会,但他在康属积极结识、联络地方精英的证据印刻在考察摄影之中。例如在康定时,他专门拜访了不久前设立的五明佛学院,为寺内活佛与大师拍照留念,又在跑马山顶与当地重要的大刚法师、大勇活佛、小呼图克图活佛及其他军政界人士合影(见图6)。在道孚县,他所拍摄的照片也反映出当地宗教头领与县长时有往来。

在西康的基层社会里,有威望的不仅是宗教头领,原来的土司也仍然拥有稳定的权力。民国初年,由于缺乏强有力的中央,逊清的废土司与民国的县公署开始了新的权力演进。1918 年,时任川边镇守使的陈遐龄在川藏纠纷的背景下复辟康北甘孜地区的土司制度,以获得地方势力支持,稳定川边局势。他同时引介有实力的头人进入现行政治体系,赋予土司们新的官职和权力。这种“协商体系”在西康省政府成立后得到了延续,形成了土流并置的地方政治格局①王娟:《化边之困:20世纪上半期川边康区的政治、社会与族群》,第177—178页。,其叠床架屋的形态也延伸到了西康省成立之后:县政府里的公职虽由省级行政机关委任具备专门资格的外来汉人担任,但本地土著头领可以担任村长、总保等名义上由“公举”产生的职务,或者出任“土兵营长”这类专设的新式“土司头衔”。也就是说,县长只是国家流官体系的最底层,其下的社会空间仍由大小地方土著精英所把持和控制,无法被国家权力穿透。而面对有着切实地方权力的土著头人,政府甚至会将部分行政权力让渡给他们,以换取其对地方政务的支持。

在这种语境下,孙明经拍摄的德格土司照片就更有深意:照片中的年轻人名叫泽旺登登,因为陈遐龄的政策,他于1918年继承了父亲多吉僧格的土司职位;又因德格土司向来身担土司、法王两职得以兼领宗教界。拍摄照片时,泽旺登登选择身着华贵的传统盛装端坐在家庙更庆寺的平台上(见图7),用各种视觉符号和身体语言传达出对自己土司身份的某种自傲。也正是因为这一身份,他在刘文辉当政的时期继续被善待和重用:1932年,年仅17岁的泽旺登登获任土兵营长,还担任了邓柯、德格、白玉、石渠、同普五县团练督查长之职,这五县皆为旧土司辖地范围,可见地方酋领对基层政权的掌握甚至可以超越已经设置近三十年的县域限制。5年后泽旺登登再次被拔擢为西康省第四区保安副指挥兼德格保安总队副总队长②王娟:《化边之困:20世纪上半期川边康区的政治、社会与族群》,第177页。。他甚至享有县以下干部的任免权,正如1938年这份资料所称:“德格、白玉每县各有总保一人,其下为保正、村长。该两县以其向归德格土司管辖也,故此项总保、保正,迄于今日,仍由德格土司掌握。其用人行政之大权,县长听其选派,莫能主裁,不过敷衍形式,照例加委而已。”③参见刘衡如、杨子和、李章甫、郑少成:《视察道炉甘德白瞻雅江七县报告书》,原载《新西康》1938 年第1 卷2—3期,收入赵心愚、秦和平编:《康区藏族社会历史调查资料辑要》,成都:四川民族出版社,2004年,第38—55页。

在矛盾复杂的政治局面之外,孙明经对西康的教育事业也投注了关切。显然,教育不仅为“开发”这个现代化目的准备条件,也是另一种地方主义与国家政治的斗争场域。在新的世界秩序下,现代中国需要对疆域内各民众“教而化之”,进行政治共同体内部的文化整合,而这个过程往往是通过现代教育来完成的。除此之外,现代教育的重要性也在于它为西康地区提供了另一种普世性的上升阶梯,带来了新的社会流动可能。以往,由于贵族、差民身份代代世袭,西康的世俗领域几乎没有任何代际流动,然而现代教育的进入,使得知识阶级不再被宗教所垄断,从而能在平民阶层中创造出新式土著精英。这些拥有现代视野的新生代将被吸纳进国家政权、链接进“国家共同体”之中,推动土著社会的自我改造。

西康现代教育的主场是现代学校,孙明经所记录的均是小学,属于初级教育范围。1935年,国民政府教育部颁布《实施义务教育暂行办法大纲》,提出推行短期义务教育的规划,开始创办学制两年的“短期小学”。在这个由上至下铺开的全国性浪潮中,西康各县也开始大力发展短期小学。然而从孙氏的照片来看,这种普及工程并非是“雨露均沾”式的:他拍摄的学校比较集中于康定和巴安两县,究其原因,大概是因为这两个县因历史、地缘等因素久有开化传统:康定毗邻汉地,自清初起成为贸易重镇,后又作为西康省省政府所在地,因此教育建设也在水准之上;而巴安则在清末就成为康区的教育重镇,民元以降其地位始终不坠。

就算在这两个“首善地区”,学校的条件也有着巨大差别:例如康定县立瓦斯沟小学只是普通的木质平房;但康定省立小学的校舍却借用了前明正土司的宫殿,除了之前说的财源枯竭导致的“善加利用”之外,也体现了省政府对教育的重视。不过它们也有一些显而易见的共性,例如瓦斯沟小学校内建筑上题写的“读书救国,共赴国难”的八个大字;而省立小学则在体量巨大气势恢宏的藏式建筑上用艺术字体写上了“忠孝仁爱信义和平”的国民党的训词(见图8)。这些细节无不提醒我们,官办学校是土著社会中“移风易俗”、宣扬意识形态教化的桥头堡。地方上兴办的各级学校,除了肩负着在土著社会中普及现代科学知识的重任外,传播国家观念亦是其份内的责任。

图8 康定西康省立藏族小学

巴安县小学在孙明经镜头下又是另一个面貌。在这里他没有表现校舍建筑等客观条件,反而是以群山为背景,拍摄了宽阔操场上整齐的学生棒球队。队员们明显经过军事训练,全体身着制服头戴军帽,其精神面貌之昂扬,组织纪律之严整,令人印象深刻(见图9)。可见除了知识和意识形态,体育训练亦是让土著青年接收现代教育、接触现代文明的一环。

在考察笔记中,孙明经对巴安教育评价甚高,称:“康属各校学生,多系当差性质,惟巴安学生,几全系自愿入校者。”①孙建秋、孙建和编:《孙明经西康手记,1939&1949》,北京:中国民族摄影艺术出版社,2016年,第237页。说明这里的少数民族学生有着与别不同的浓厚学风。所谓“当差”,是指土著社会中自赵尔丰时代就流传下的“顶包上学”制度,也就是土司头人聘人代替自己的子弟入学。在这种情况下,不仅基础教育质量堪忧,少数民族学生的移风易俗更难有起色。“学差”问题是整个民国时期都未曾解决的痼疾,巴安的例外更说明了巴安的可贵,但这样的例外,也明证了“文化化边”的进程道阻且长。

图9 巴安县小学生棒球队

三、描绘“民族”:庄学本的探索

比起孙明经既高调又高规格的“半国家任务”式考察,庄学本的西康考察始于一种“半草根”的因缘际会。庄学本早年在上海洋行谋生时开始自学摄影,1934年,他以《良友》《中华》《申报》特约记者的身份开始进入四川与青海交界的“果洛”一带开展拍摄,从此走上了考察边疆边民的道路。1935 年,庄学本担任“护送班禅回藏专使行署”摄影师在甘青一带多有辗转,而1937 年全面抗战的烽火迫使他告假返沪,却因上海沦陷而滞留康定。彷徨期间,恰逢1938 年西康建省在即,需要各种技术人才,庄学本旋即受聘担任西康建省筹备委员会参议,并兼任西康省通志馆筹备委员,开始到西康大金川流域、越西地区进行考察。1938 年11 月,庄氏得到任乃强的推荐,接受西康省主席刘文辉委托,继续对大凉山、木里、泸沽湖、康南等地进行游历考察,直至次年8 月才告一段落①任乃强是西康社会调查的先驱者,曾徒步考察康区9县后撰写《西康图经》,成为民国时期康区历史、社会、文化、习俗等资料的集大成者。得到任氏的推荐,意味着庄学本的业务能力已经得到专业认可。。在结束了这样频密的考察之后,庄学本在1941年公开发表的《西康夷族调查报告》中公开了自己的考察成果。

在《西康夷族调查报告》的序言中,庄学本写了这样一段话:“奉派赴宁属考察,其目的本不在夷族,但自踏入宁属即感觉夷务的重要,故随时稍加注意。目前边地民族之整理,又极需要民族学的帮助,故于各县考察报告之后,再草此夷族调查报告。”②庄学本:《西康夷族调查报告》,收入李文海主编,夏明芳、黄兴涛副主编:《民国时期社会调查丛编》二编·少数民族卷·中,福州:福建教育出版社,2014年。从中我们可以发现,庄并不讳言自己的西康考察及报告相当于一份半命题作文,需要服务于刘主席的“经边事业”;但除此之外,他自己主动地将“夷务”和“民族”结合在一起,凸显了独特的考察意图和研究方法。

上文所谓“夷务”,具体指的是西康宁属凉山夷区的治理问题。从自然环境层面上看,凉山地形险峻,山峦起伏,很大一部分为非汉族群聚居区域,其中又以“夷人”数量最巨。在传统王朝时期,中国并不存在现代意义上的民族或族群概念,中央政权使用一套由“专称”与“泛称”结合而成的分类方法与称谓体系来指代非华夏人群。专称是指某个“人群集团”的专属性组称,这些集团或者建立过政权,或者与华夏接触较多而拥有了专属的族称,例如匈奴、羌、突厥、吐蕃、女真等等,而泛称常见的则为蛮、夷、戎、狄四个词,它们早在商周时期便用来指代“诸夏”认同之外的各个族群。虽然“夷”原本所指的对象常常带有很大的模糊性和不确定性,但在历史学家温春来的梳理中,它在明清时期的汉文献书写系统中已确定为对西南非汉人群的两大分类之一,例如《明实录》等史料里,已经将黔西北、黔西南、滇东北等地的族群称为“夷”或者“倮倮”(也写作罗罗),以区别于贵州黔南、黔东南、湘西等地的土著族群“苗”。这一差别在明亡之后一直被继承下来,而且有进一步精确化的倾向①参见温春来《“夷族”意识、“夷务”实践与彝族文化——写在岭光电文集出版之际》,温春来、尔布什哈主编:《岭光电文集》,香港:香港科技大学华南研究中心,2010年,第Vii页。。在清代和民国时期,“夷”逐渐被遍布川、滇、黔等地众多土著支系所认可和接受,从一种“他称”转变为自称;而这些在汉语语境中称呼自己为夷人或夷族的土著支系因为拥有共同的祖先认同、世代联姻以及不间断的民间交往和迁徙,实际形成了一个分布于滇、黔、川、康广大地区的族群意义上的共同体②参见温春来:《彝、汉文献所见之彝族认同问题——兼与赫瑞教授对话》,《民族研究》2007 年第5 期,第85—93页。。

治理“夷务”,重点无非是治理“夷人”,而凉山的夷务与夷人有着自己的具体特点。由于地势复杂,这里的群体难以形成统一的政权,按照胡庆钧的研究,凉山彝族以“家支”作为社会组织形式,相互之间地域分明,互不统属,常常发生冤家械斗;然而面对外来的进攻时,各个家支又能团结御敌,使中央集权难以实行军事武装征服③胡庆钧:《凉山彝族奴隶制社会形态》,北京:中国社会科学出版社,1985年,第10页。。清代中期开始,清政府试图开拓这一区域,曾在凉山推行“改土归流”政策,但成效不彰。此后随着凉山黑夷家支势力的壮大与清朝统治力量的衰弱,此地原有的权力平衡被打破:黑夷频繁地掠夺人口,造成了该地区民族关系的紧张;受朝廷册封的土司势力又无法对前者形成节制。因此清中以降,宁属长期处于动荡不安的状态,多次出现地方糜烂、民族对立的危局。

这一阶段,夷务虽然棘手,但毕竟是边缘议题。时至20世纪30年代,由于宁属在气候、土壤、矿藏等方面条件优越被认为可支撑长期抗战,战略地位陡然上升。因此不论从维持社会治安、还是从加强控制开发的层面上,经营夷务都有了新的重要性。或许正是由于这个原因,此前“进场”的国民政府与西康省政府虽存在着各种层面上的政治竞争,但治理策略都不约而同地从“武力靖边”转向“怀柔经营”④例如以西昌行辕为代表的中央政府势力一方面在宁属扩展中央军政势力,一方面以医疗、教育的普及争取夷胞人心;而西康省政府当局则在承认“宁属边民为中华民国之国民,享受平等待遇”的基础上,提出“不收见面礼、不收投诚费、汉夷平等、不准打冤家”四条治夷方略,又明确“德化、同化、进化”的政治纲领,从宣传、教育着手,以求将桀骜强悍的夷人纳入统治秩序。参见赵峥:《国家动员、民族话语与边疆治理:战时西康宁属彝区的政治社会变迁(1937—1945)》,《抗日战争研究》2017年第2期,第86—99页。。这种治夷政策的改变也要求“知夷”的深度和广度要做出调整。刘文辉曾痛感既往“夷情”领域的空白,称:“夷考昔人载籍能明著罗罗之全部情状者,可谓绝无。士大夫既弗屑措意,出入夷巢之负贩走卒者流又不足以语此。”⑤李文海主编,夏明芳、黄兴涛副主编:《民国时期社会调查丛编》二编·少数民族卷·中,第2页。因此庄学本的夷区考察,对他而言可谓雪中送炭,为政府“知其情状”提供了重要资料。

从整体上看,庄学本彻底走出了传统边疆旅游考察的书写与图像范式。这一范式在清代时便已经成型,具有举足轻重的地位与明确的内部传统,例如重视地缘、自然资源、地方风俗、部落之间的关系等,探讨主题大致围绕传统地理记录范畴,涉及地形、气候、交通路线、族群风俗、动物土产、地理奇景等等;而边疆图绘的内容则多为地图、风俗图以及风物图,为旅游者的观察留下视觉记录。与之相对,庄学本的观察和记录选择了一条新路:遵循新时代的社会语境、概念与学科模式,例如人类学及其民族志文类,试图对凉山夷族的社会生活、体质特征、精神世界等加以科学、系统的讨论。同时,摄影作为庄学本最主要的视觉记录,也有了一套明确的视觉语言,例如注重人物体貌的多角度呈现,关注其体质特征,并且连贯性、整体性地刻画仪式和民俗活动。这些思考角度和实践方法使他的考察具有了非常现代的价值和意义。

必须首先强调的是,民族学作为一种现代学科视野,与近代中国国家转型的历史进程紧密扣连。19世纪中叶以降,中国的传统朝贡体系和天下制度在西方的军事、外交、贸易的压力下开始解体,新的“民族—国家”原则开始在条约体系之下重塑“中国”的观念及其在世界秩序中的位置。这个转型过程意味着一系列政治原则的移植,例如国族的建构与民主、平等原则的普遍实行,而在现代中国必须脱胎于之前多族群王朝的前提下,满、蒙、藏、回的处置,以及边疆当时民族属性尚不明确的广大人群的确认及判断便成为国家利益攸关的问题。因此无论在意识形态上还是知识体系上,一套与国族相关的现代学科——包括历史学、体质学、语言学、人类学——都必须进入到中国知识界的视野之中。正如王明珂等多位学者所观察到的那样,20 世纪上半叶,由考古和历史研究来厘清中华民族的起源、分化,用文化、体制、语言来描述中华民族内各民族的特色,已经成为中国学术界中有所自觉的重大使命①王明珂:《国族边缘、边界与变迁——两个近代中国边疆民族考察的例子》,《新史学》2010 年21 卷3 期,第1—54页。。少数族群的族属、族源、文化传统、生活方式开始获得超越其他地域和人口范围的关注,它们也不再仅仅是一个历史或文化议题,而成为直接关涉现代中国政治体制建构的根本性问题。

正是在上述社会情境基础上,中国的民族学科迅速成长,也很快实现了自己的“建制化”,培养出大批从业学者与学生。庄学本也是这种建制化的受益者。1935年,庄学本于南京举办关于川青一带的羌戎部落的个人影展时,结识了中央研究院总干事丁文江。丁敏锐地察觉到了边疆影像的学术价值,也看好摄影在人体测量、人种研究上的潜力,因此推荐庄学本进入中央研究院人类学组学习人体测量知识。这份教导非常深刻地影响了庄学本的考察方式。此后,庄氏对民族学颇感兴趣并自学甚勤,还积极结识国内关注边疆、民族的学者精英,特别是在20世纪40年代早期,由于民族学研究重心转向西南,庄氏在川康时得以与南下的顾颉刚、徐益棠、闻在宥、冯汉骥、江应樑、韩儒林等专业学者建立密切交往②邹立波:《庄学本的社会交游与边疆考察(1929—1948年)》,《广西民族大学学报》2019年第6期,第24—30页。。这些往来对庄学本从一个摄影师转变为一个民族学者大有裨益。

作为民国时期西南民族研究的重点区域,大凉山吸引了众多的关注目光,而彝族考察则成为当时最具吸引力的题目之一。在20世纪上半叶,杨成志、林耀华、曾昭抡等重要学者均凭借对凉山彝族的观察和讨论成为民族学人类学领域的奠基人和开拓者,其关键性可见一斑③杨成志考察的地点是小凉山的雷波一带,为凉山地区的一小部分,并未真正深入到“生夷”的居住地。林耀华的考察深入到了大小凉山的中心地带,不过覆盖范围也仅为凉山腹地。。在众多相关学术著作当中,庄学本的《西康夷族调查报告》仍有其特殊的价值。从写作逻辑上看,庄学本在参考田野考察日记的基础上,把对夷族的理解和观察系统化、抽象化为《西康夷族调查报告》中的八个大目,分别为“名称及种类”“民族起源”“人口及分布”“体质”“物质生活”“家庭生活”“社会生活”“心理生活”,组成一个较为规范的结构。其中,庄氏最先着重阐明的是夷族种类上的二重性,即夷族分为黑夷和白夷,两者在社会身份上有着“神圣不可侵犯的鸿沟”,前者为贵族、纯血,分有“土司”“土目”“黑夷”三个阶级,为统治者;而后者是平民,为“黑夷掳入或购入的异族,其中多数为汉族,次为番族”,且因黑夷与白夷女子通奸为社会所宽容,故白夷中混血现象十分普遍。

这个观察结论在《西康夷族调查报告》的第四章中得到了进一步的阐释。在宁属凉山游历考察期间,庄学本与中央研究院历史语言研究所人类学组主任吴定良达成了合作约定,对夷人开展体质测量工作,而《西康夷族调查报告》的第四部分便集中体现了这项研究成果:庄氏一共测量了64位黑夷男子、黑夷女子、白夷男子的立高、坐高等23种人体数据,并对他们的肤色、发色等17项体征作出了精确观察记录。根据这些数据,他证明“夷族的体质为蒙古利亚而带有高加索的特征”,与英国学者哈顿(H.C.Haddon)、日本学者鸟居龙藏以及中国学者丁文江、林惠祥先前的论点并不抵触。而且庄氏也特别强调,体质测量显示占夷族百分之九十的白夷比黑夷矮,鼻幅较宽,高加索种的特征减小,从而有力论证了报告中提到的“白夷并非夷族本支”的观点④庄学本:《西康夷族调查报告》,收入李文海主编:《民国时期社会调查丛编》(二编)·少数民族卷·中,第14页。。

《西康夷族调查报告》的重头内容在于其最后四章,庄氏对民俗、日常生活、行为规范等方方面面做了分门别类的描述。基本上,这些内容以概括、客观的描述为原则,并不突出个人的考察过程与观察细节,除了体现庄学本对于一种“专业主义”的向往之外,也体现当时现代民族志的科学主义倾向。我们可清晰地感觉到,19 世纪末和20 世纪初,从理性上认识对象世界的理想和方法开始引入人文社会科学领域,也十分有力地塑造了中国民族学先驱理解“他者”时的功能—结构主义社会文化认识论。就算庄学本对夷人的各种仪式细节进行了具体细致的记录,其文字也仍然是着重叙述典型性而非特异性,显示出民族志中追求普同性的志向①例如这一段:“婚姻前一日,男家于其亲友中挑选精强力壮之大汉七八人,或十余人,将猪一只酒一桶(约十余斤),应补聘金送至女家,女家闻知男家将来迎亲,女家则让男女储水于门,待迎亲者至,打水乱捡以拒之,使迎亲人不能进屋,待水尽力疲,迎亲人始进屋,和外家之人闲谈,侍女辈又暗趁不防,用瓢盛水从头灌下,使迎亲者周身淋湿乃快意,这种习惯即在严冬时亦必举行……”庄学本:《西康夷族调查报告》,收入李文海主编:《民国时期社会调查丛编》(二编)·少数民族卷·中,第39页。。

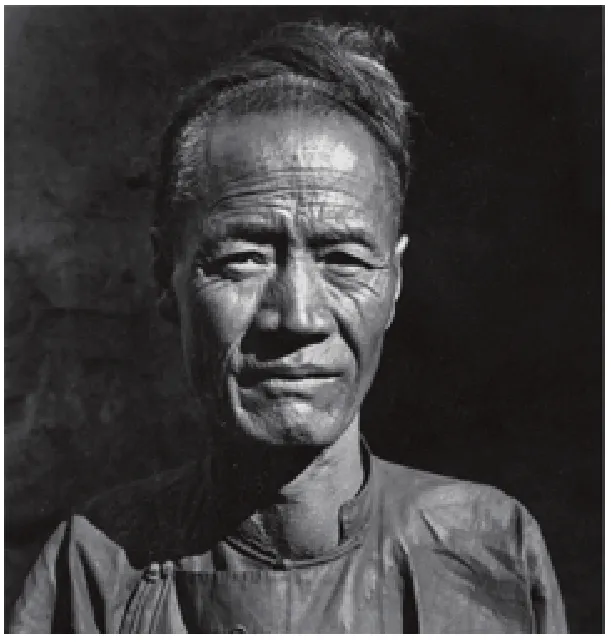

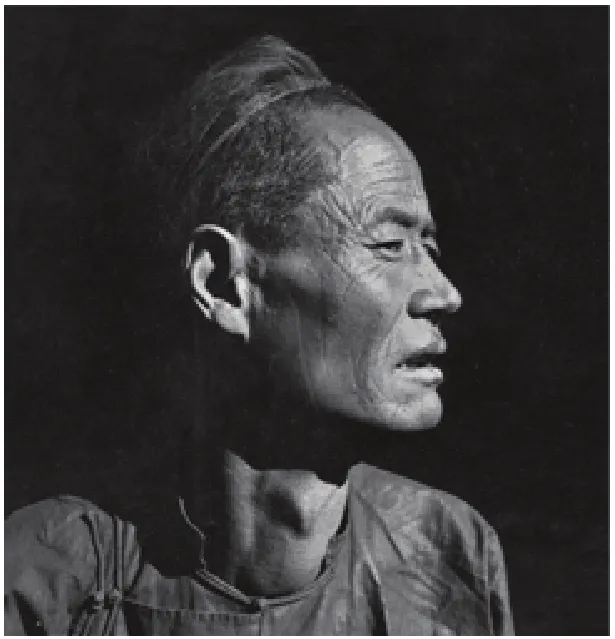

庄学本的西康考察摄影与上述考察方向有明确的相关性。例如,与成规模的体质测量相对应,他拍摄了大量体质人类学气氛浓郁的照片。由于体质人类学需要解释人类体质特征和类型在空间上的差异,因此庄学本近距离拍摄了多组被摄人物的正面和正侧面影像,力求直观、准确地强调与表现被摄者的面部特征。他通过在不同性别、年龄人群中的摄影“取样”,建立一个多元的比较体系,从视觉上表现、对比人群的外部形态特征,从而便于进一步讨论不同群体间的差异形成原因和规律,以及社会、地理、生活条件等对人类体质结构所发生的影响(见图10、图11)。然而即使这些照片意在表现“客观数据”,镜头下的主角们也不同于其他体质学镜头下那些木讷、冷漠、负面的土著人口,反而是自然流露出自己的情绪与性格,因而让观者印象深刻。而考察中婚丧仪式的现场照片则体现出另一些特征。这些作品有鲜明的纪实性与叙事性,忠于田野视角,重视影像所呈现的真实感;与此同时,庄学本也注意弱化自己作为拍摄者的在场感,尊重与贴近被拍摄者的真实生活脉络,试图最大限度捕捉他们的瞬间行为状态(见图12)。毫无疑问,这些照片是庄学本用来兑现自己民族考察目的的“工具”和“手段”,是印证客观性的材料,然而这些摄影作品中拍摄对象的松弛状态和自然情绪,甚至是这些照片作为证据存在本身,也有“拍摄目的”与“科学手段”之外更深远的社会意义。

图10 西昌黑夷正面

图11 西昌黑夷侧面

民国时期的西康宁属夷人社会非常复杂,一方面,政府对民族区域控制力薄弱,对其中汉化程度低下的“生夷”区域更是鞭长莫及;另一方面,各个黑夷家支又独据一方,彼此之间因各种原因长期械斗,使整个凉山夷区呈现独立而分裂的态势。在这种情况之下,外人一旦深入陌生的黑夷领地,轻则被贩卖为奴,重则有生命危险。因此庄学本若要兑现自己的考察愿望,断不可能单枪匹马地深入凉山地区,也无法凭依国民政府的威势或帮助;而且若无相当“资本”,我们难以想象他能够自由地在凉山进行观察和拍摄,更难以想象当地夷人会对他的这些“另类要求”予以配合。在这样一个形同独立的边疆社会里,庄学本唯一可以借重的,是当地在一定地域内享有声望的黑夷的庇护。

图12 夷人抢婚途中

在调查报告的绪言中,庄学本罗列出了一系列夷人的名字,其中应该有不少就是他游历时的历任黑夷“保头”,而位列第一的“岭光电”,为庄学本在宁属越西考察时的重要后盾。岭光电出身于黑夷土司家庭,1933年,他投考中央陆军军官学校,1936年顺利毕业后,得到校方的重视与信任被挑选加入军统,后更被安排加入了国民党。1937 年1 月,岭氏回乡任职,因“改土归流”而处境日艰的夷人视他为救星,在几十里路途上迎接跪拜、哭声响彻山谷。时任县长的唐秋三因此顺应民意,恢复了他的土司职务①参见温春来:《身份、国家与记忆:西南经验》,北京:北京师范大学出版社,2018年,第191页。。

岭光电无疑拥有多重身份,但更重要的是,岭本人不仅有着强烈的夷族意识,也意识到开化的重要性。作为地方土著精英,当国家力量在边疆下沉与扩张时,岭光电愿意与之合作,保持互动,借某种现代化的民族话语为本族同胞争取利益。他超越一己私利,废除凉山社会根深蒂固的种种陋习;拥护以平等友好的态度对待边民并积极帮助边民进步的“三化立场”,并倾尽所有财力在夷区办学②参见温春来:《身份、国家与记忆:西南经验》,北京:北京师范大学出版社,2018年,第204—214页。。出于同样的考虑,他欢迎考察者光临凉山,也期待他们的考察能够为夷人打开新的沟通渠道。根据庄学本的考察日记,他在岭光电辖地中的十几天内多次与岭氏交谈,谈论夷族传说、习惯等等,获取相关知识;也正是在这一时期,他得以参观夷人的火葬和几次迎娶仪式,并以一种区别于“外来者”的身份参与其中。我们甚至可以大胆推论,庄学本在被土著精英头目善待的过程中,也与其辖下的夷人建立了较为亲近和紧密的联系,从而有条件捕捉到他们的人际互动和情感交流,实现自己“记录与艺术”并重的摄影风格。

从这个角度看,庄学本的考察不仅实现了用现代民族学视野来理解国家的边疆地区与族群,他的考察经验本身就是中国现代民族国家建构工程推进的一段插曲。其中,土著平民、精英与外来知识分子在民族国家框架下形成了具有新格局和新意义的互动,它一方面证明国家权力的下沉、国家话语的渗透正在发生,一方面也证明地方势力可能以利用、迎合的姿态,主动为族群寻求政治承认空间,从而建构一种复杂而多元的政治实践。

结语

近代以来,中国面临外藩既失、内藩不附的困局,因此清廷一改之前对边地的淡化控制,采取了多种措施以强化对境内领土尤其是边疆地区的控制。此为19 世纪末中国边政改革的内在原因。清末新政时,中央政府积极致力于使原内藩边地在近代意义上内政化,以改土归流、建立行省为主要内容的边疆机制取代了清以将军、土司、驻藏大臣等多种设置统御边地的做法,积极扩展国内主权。这一趋势在疲弱的民国时期也仍在意识形态上艰难延续。时至1928年,章炳麟修订《三字经》时新增了“古九州,经改制,称行省,二十二”的句子①吴蒙校点:《三字经、百家姓、千字文》,上海:上海古籍出版社,1988年,第100页。,这些关于行政区划与设置的内容,传达出时人对国家的一种常识性认知。同年,这一数字增加到“二十八”——说明中央权威企图在范围、方式与力度上更增加自己在国界内的控制权。

伴随着这种长程的流变,边疆的意义在中国国家性质和领土属性的双重转型中主动或被动地“现代化”了。而中国近现代国家/民族建构历程的展开,使边疆不仅成为国家主权建设的重点区域,边疆族群政治更成为国家政治生活中的新难点。中央政府不仅要追求对边疆地区的绝对权威和控制,也需要将居住在边疆地域、接受或未必接受中央政府统治的人群转化为主权国家内的“少数族群”,继而将“中华民族”的构成主体落实在族群身份的确认之上。这种新的认知框架,推动边疆书写和再现的重心出现系统性的转换。由此观之,孙、庄的边疆叙事其实具体地反映了这些新结构如何推动知识人形成关于边疆的新态度,追问关于边疆的新问题。

进一步而言,孙、庄两人的研究视野其实代表着“边疆现代化”的不同内容。前者的“开发情结”让我们直接领略到了边疆的现代领土性质:它不再是一片需要巡视和维持秩序的消极区域,也不再仅仅是中央政权的安全缓冲屏障,而是如梅尔所言,成为资源、生计、产品以及能源的源泉以及实现实力和统治的决定性手段②Charles Maier.“Consigning the Twentieth Century to History:Alternative Narratives for the Modern Era”,American Historical Reveiw,105(3)(June 2000).pp.818.。后者的“民族塑造”则凸显了边疆的现代族群政治面向——庄氏的调查与当时民族学内含的民族概念、相关方法、理论有着紧密联系,从现代学科建设与科学方法进步的层面定义了民族国家的重要性质,为少数民族在中华民国整体民族建构中寻找对应空间。

有意思的是,这两种现代视野也都不约而同地显示出边疆与国家的某种纠结,那就是20 世纪40 年代前后,在开发边疆和“共臻进化”的政治话语之下,国家力量已实现了前所未有的下沉和扩张,但在长程历史上形成的边疆之所以为边疆的自然、人文特征,却无法就此在以均质化为特征的现代政治体制、经济方式、文化习俗的扩展中泯灭;而中国现代民族国家建构工程的推进和突破,也无法从根本上更新边疆的社会生态,反而衍生出更复杂的局面和更多元的张力。因此,孙、庄的“整合性文化工程”除了体现民族国家的意识形态和知识体系要求之外,也折射着更为暧昧和复杂的历史现状,提醒我们改造边疆的实验远没有结束。