康德哲学的转捩点*

——作为“思想事件”的“应征作品”

李 伟

本文之意图,即重审康德1762 年完稿的“应征作品”之于批判哲学的发生学意义,乃是如下系统研究的一个重要部分:从思想发生学而非文本叙事学角度重勘通常所说康德前批判时期诸著述之于批判哲学体系的发生学意义。此前,笔者曾通过比勘康德1770 年代前后书信内容而探得:通向批判哲学的“绊脚石”就是“思维的主观条件何以会具有客观有效性”即“范畴演绎”这一难题,解决它至少花了康德12 年的艰难思考;如果批判哲学的形成应当从康德“自觉到”这一难题的本性算起,那么,著名的“12 年的思考”所指的年限就应当是1765—1777年间的12年,而非通常理解的1770—1781年。如果我们再对勘康德1762年前后揭载的所有著述,就会发现,其哲学致思的基本主题有一个明显的“反转”,即从追求确然性的“知识”到穷究这类知识的“确然性”。康德哲学的内在理路也在这一“反转”中得以显现:1762年之前,他是一位理论物理学家(自然哲学家),思考的核心对象是“自然”,方法是逻辑学和几何学,目的是推演并普及牛顿力学原理,旨在释解日常疑惑,学术的基本命意在寻求确然性的“知识”;1762 年之后,他则把思考的重心由“灿烂星空”移于“知识背后”,哲学思考的基本主题变成了知识、道德和鉴赏的“确然性”,基本议题是“何以可能”。这倒不是说,1762年之前他没有思考过形而上学议题,或者此后他不再虑及自然哲学问题,这里只是就哲学家致思的主导意图而言的。至于康德哲学有无这里所谓的“哲学命意的转向”,最根本的支撑,当然还是他自己的著述(见表1)。

在此,我要探寻造成康德哲学命意之反转的原初动因,结果并非如学界通常归因于卢梭和休谟的影响那样,而是源于那篇就康德哲学进程堪称“思想事件”的“应征作品”,即1762年12月完稿的《关于自然神学与道德之原则的明晰性的研究》(Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie und der Moral,以下简称“应征作品”)。“应征作品”应当被视为康德对自己学术使命即为哲学和形而上学寻求确然性根据之哲学自觉的标志性文献。以此文为界,康德前后学术思考之命意和主旨可概括为:从“寻求确然性的知识”到“寻求知识的确然性”。这一发现,对于理解康德哲学的整体性和系统性,尤其是批判哲学前后期之关系,有着关键性的意义。国内外学术界,除了一般通史类著述例行公事地提及外,还没有针对这一“思想事件”的专门研究②惟一的一篇专论,也主要把精力和意图放在重审康德在早期伦理思想发展中最初引入“道德情感”的内在理由上,对它之于康德整个哲学发展进程的意义并无涉及。参阅朱毅、梁乐睿:《重审早期康德最初引入“道德情感”的内在理由——以1762 年“获奖论文”为核心》,《上海交通大学学报》2018 年第5 期。题目所示“获奖论文”并不确切,康德此文并未获奖,而只是允诺和门德尔松的获奖作品一起出版。参阅拙文《西欧启蒙时代形而上学的普遍危机》,《外国哲学》第30辑,北京:商务印书馆,2015 年。王兵的《康德前批判期哲学研究》(北京:人民出版社,2006 年)对这篇关键性的文献基本没有涉及,仅在附录中列其篇名。另请参阅M.Schönfeld,The Philosophy of the Young Kant:the Precritical Project(New York:Oxford University Press,2000),pp.209-216。,尤其是对它在康德哲学思想进程中的发生学意义,更是缺乏应有的认识。本文意在通过对这一作品的细致梳理和综观,揭示其在康德思想发生发展中的勾连意义,以深化和细化我们对康德哲学内在理路和思想进程的既有认知。

表1 1762年前康德著述分类一览表(共16篇)

一、缘何会有1762年底的“应征作品”

“应征作品”源于柏林科学院1761年公布的有奖征文,该年的6月4日,普鲁士皇家学院向欧洲学术界发布了1761—1763年度有奖征文事宜:

形而上学的真理,特别是自然神学与道德的第一原理,是否能像几何学的真理那般清晰明证,若不能,那其确然性(Gewissheit)的本质是什么,确然性程度如何,在该程度上其可靠性是否完全可信。①Kant,Theoretical Philosophy1755-1770(Cambridge:Cambridge University Press,1992),p.lxii.

这则征文富含了太多的信息量,它像一面晃眼的旗帜,昭示出那个时代的思想气候:在一切领域、尤其是哲学和形而上学,皆如渴似饥地追慕着如几何学那般“无可置疑的确然性”。有奖征文的提问确乎击中了那个时代亟待解决的理论难题,题目自身的意图更是异常明确,而且还有着非常鲜明的导向性。正如康德所言:“哲学认识大部分都命中注定是意见,就像其光芒瞬间即逝的流星一样。它们消失不见了,但数学却长存不衰。形而上学无疑是人类所有知识中最困难的一种,然而还从未有一种写出来的形而上学。科学院的选题表明,还是有理由探索人们打算尝试形而上学所要走的道路。”(2:283)②本文引康德文本,除第一批判采用国际通行方式标明AB版页码(译文采用邓晓芒译:《纯粹理性批判》,北京:人民出版社,2017 年)外,注释方式采用“科学院版康德全集”(一般简称为AK 或KGS)之卷数加德文原版页码方式夹注,译文采自李秋零注释本《康德著作全集》(北京:中国人民大学出版社,2019年),其边码即AK原版页码。这一问题的重要性以及它之于整个哲学大厦的建基之功,在康德1762年底完成的“应征作品”的“引言”中已有揭示:

摆在面前的问题具有这样的性质:如果它得到恰如其分的解决,那么,更高的哲学就必然会由此获得一种明确的形象。如果达到这种知识的最大可能的确定性(Gewißheit)所遵循的方法已经确定,如果这一信念的本性已被清楚地认识到,那么,就必然不是各种意见和学术宗派永恒的变幻无常,而是对学术风格的一种不可改变的规定,来把思维着的大脑统一到同样的努力上,就像在自然科学中,牛顿的方法把物理学假设的无拘无束改变成为一种遵照经验和几何学的可靠程序一样。(2:275;着重号为引者所加)

现在,哲学奋斗的目标已明——寻求确然性,榜样也出现了——牛顿及其物理学,接下来的事情就看哲学家们如何行事了。

康德之所以“就像在自然科学中,牛顿的方法把物理学假设的无拘无束改变成为一种遵照经验和几何学的可靠程序一样”来期许于形而上学,决不是一时兴起,而是深思熟虑的结论。从1747年踏入学术之门到1762年撰写应征作品,他在理论物理学领域业已摸爬滚打了近乎15年。此时的康德已然是一位声名显赫的大学教师,他的课堂总是人满为患,有的课只能请自己的学生来带;他的书也十分畅销,《关于美感和崇高感的考察》为他赢得了“时髦作者”的美誉;虽比康德小4岁但已是教授和柏林科学院院士的著名数学家和天文学家亨利·兰贝特(J.H.Lambert,1728—1777)主动提议想与他进行学术通信。康德此时的科学成就,尤其是他的“星云说”,已然使他能在人类自然科学史上占有自己的位置,宇宙生成和发展的观念也因此与康德之名有了光荣关联。然而,我们在相关材料中发现,1762 年前后的康德开始对“自然科学”进行集中而连续的反思,结果因某种“发现”而来了个“突转”,即从理论物理学家转而为形而上学家、由原来寻求和推广确然性的知识转而探询这些确然的科学知识之确然性和客观性的根源之类的第一哲学问题。从此,他以一个真正哲学家的面貌出现在思想史的殿堂。现在我们就转入对“应征作品”的考察,看看到底是什么“发现”带给康德以“突转”。

柏林科学院的有奖征文事宜是1761年6月公布的,照规定,参赛论文必须在1763年1月1日前寄给科学院的常务秘书。康德很晚才动笔,直到最后期限(1762.12.31)才把论文寄出。“应征作品”的意图合乎要求且明确,开端亦无可置疑,方法更是严谨有效:“应当为形而上学指出其真正的确定性程度以及达到这种程度的道路”,“既不信赖哲学家们的学说,正是它们的不可靠(uncertainty)才为提出当前的课题(Untersuchung)造成了机会;也不信赖如此经常欺骗人的定义”,“使用的方法将是简单明了而又小心谨慎的”,决不用“一些还可能被人们认做不可靠的东西。”(2:275)论文根据应征要求分两大部分,一部分解决“形而上学的确然性”,一部分解决“自然神学和道德的最初根据所能够获得的明晰性和确然性”。康德采取的策略也是明确而有力的:首先区分数学认识与形而上学认识获致确然性方式的根本差异,由此肃清由笛卡尔哲学诱发的“哲学数学化”的诸多流弊,然后指明在形而上学中达到最大可能的确然性的惟一方法及形而上学确然性的本性所在,再论及自然神学和道德的确然性问题①“应征作品”共分四个“考察”,其中第四部分即“论自然神学和道德的最初根据所能够获得的明晰性和确然性”,作为对征文提问的“回答”,仅占全文27 页(原版)的1/7。这也从另一个侧面说明,康德此文真正的意图主要还在前面三个“考察”,即要探求获取形而上学确然性的独特方法及本性,也正是这后一方面的内容,才是使得此文堪称康德思想进程中的“思想事件”,故而本文的主要关注在此不在彼。。正是在对这些问题的追问中,康德思想因“发现”而有了“突转”。

二、数学认识与哲学认识的本性差异

首先,它们的研究对象、运作符号及借以“开端”的初始概念(elementary concepts)和“基本命题”(elementary propositions)——它们“无论通常能否得到解释,在这门科学中至少不需要解释”并“被视为直接确定无疑的”(2:280、281)——均不同。数学的对象是“量”,哲学的对象是“质”,哲学理念之所以难解的根本原因除了哲学诸理念在“质”(qualities)上具有多样性以及哲学的运思方式即必须借助符号“抽象地思考一般”外,语词(符号)与概念(内涵)的不对称性可能是最大的困难所在(2:284—285)。数理科学的对象是假定的,其基本概念或命题(公理)是借来的,且为数不多,而在哲学,这些均必须由自己创造出来,因此不同的哲学体系会有不同的开创,因而常常不可胜数。数学和哲学都以这样的基本概念或命题作为开端,但数学以此为前提,可以严密地推证出其余的一切;而哲学则以此为起点,通过哲学反思,终亦以此为终结,哲学的开端决定着它的原则,预示着它的结论。

同样,数学与哲学在获取(作为“开端”的)基础概念的方式上如此大相径庭,各自借以展开的任务、程序和方式也因此不同。在数学中,概念是借助定义产生的,概念后于其定义,因此是确定而明晰的;而且,数学的任务就是“把量的各种给定的清晰可靠的概念联结起来并加以比较,以便看一看可以从中推论出什么”,这里无需对概念进行辨析或思辨。哲学正好与此相反,“关于一个事物的概念是已经给定的,但却是模糊不清的,或者是不够明确的”,因此,哲学的任务首先就是“概念解析”,即“把分离开来的各种标志与给定的概念一起在各种各样的场合里进行比较,使这一抽象的思想变得详尽和明确起来”。就是说“人们在形而上学中绝对必须以分析的方法行事,因为形而上学的任务事实上就是解析含糊不清的认识”。综之,“数学以综合的方式、而哲学则以分析的方式达到其全部定义”(2:278、276、289、276)。

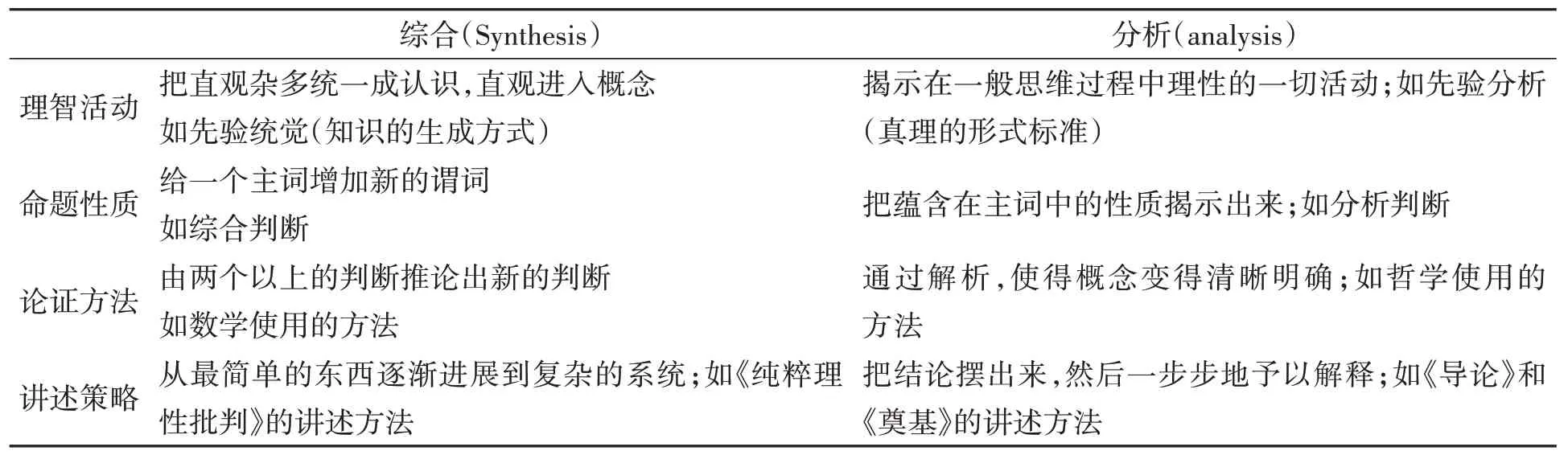

在康德哲学中,“综合”和“分析”是一对非常重要的概念②参阅李明辉:《中译本导读:〈未来形而上学序论〉之成书始末》,载[德]康德著,李明辉译:《未来形而上学之序论》,台北:联经出版事业公司,2008年,第xxx-xxxv页。,“综合”有四种涵义,都与“分析”相对,试列表如下(见表2)。

表2 康德哲学中“综合”与“分析”的内涵

康德此处所谓的“分析”与“综合”是在第三种意义即论证方法上来说的,必须把它与第四种即讲述策略区别开来。康德在《逻辑学讲义》中认为,讲述可以分成两种,即学术的(Scholastisch)和通俗的。“学术的讲述”即是把知识作为科学体系来对待,如果旨在知识启蒙,则宜用通俗方法。康德这里的区分,大致可以对应于综合与分析的第四种含义即讲述策略。但“讲述(策略)”与“(论证)方法”是根本不同的:“(论证)方法即需理解为如何充分认识某一对象——此对象的知识是方法要应用于其上的——的方式。(论证)方法必须取自科学本身的性质,并且作为思维所经由的确定而必然的秩序,自身是不可改变的。讲述(策略)则仅仅意味着将其思想传达给他人,使一种学说可以理解的手法。”①[德]康德著,许景行译:《逻辑学讲义》“导言”,北京:商务印书馆,2010年,第18页。只是就“论证”而言,康德也并不否认“综合”在形而上学中的重要作用,只不过形而上学首先“必须以分析的方式行事”。

康德坚持概念解析是哲学的本职要务,然而,分析终会遇到一些客观上无法再分或者主观上无能再分的概念,面对如此繁多的一般认识,这样不能再分的基本概念在哲学领域必然“异乎寻常地多”,而把品类如此众多的概念“都当作可以彻底分解为少数几个简单概念(simple concepts)”这种想法,与古代自然学者把自然万物化约为几种元素一样,“已经被更精确的考察所扬弃”。哲学领域的这些基本概念或命题“可以通过为直观地认识它们而对它们进行的具体考察来阐明(explained),然而它们决不能被证明(proved)。其原因在于,既然它们构成了当我开始思考我的客体时所仅能有的最初的和最简单的思想,证明又能从何处着手呢”(2:281)?很显然,康德此时是认同于笛卡尔的真理标准的②康德在1765 年之后留下的“《逻辑学》反思录”中依然有如下论断:“确然性是被认识到的真实性;它有程度上的差别,而程度取决于知识的明晰性。”参阅曹俊峰编译:《康德美学文集》,北京:北京师范大学出版社,2003年,第329页。,也把“清楚明白”“确定无疑”视为“基础真理”的判定标准。也就是说,两人在判定认识的真理性上所持的标准是一样的:直接的、确然的、清晰的、自明的。康德虽赞同哲学探讨的最佳切入点是方法,但他对笛卡尔策略即用几何学的方法来建构哲学,是断然反对的:“方法的寻求,即对在平坦大道上稳步前进的数学家的仿效,在形而上学遍地泥泞的基础上导致了大量这样的失误。”(2:71)然而,康德也不是完全排除了数学对形而上学应有的启示作用,比如,“就把数学的方法运用于哲学的那些出现量的认识的部分而言……这方面的实用性是不可度量的”(2:283);康德就曾把数学中的“负值”概念引入哲学,探出“逻辑理由”与“实际理由”的根本差异并由此开始思考因果律的可能性和效应问题,可算是真正“为哲学谋福利”了,但“这也仅限于那些属于自然学说的认识”(2:167)。

三、“在形而上学中达到最大可能的确然性的惟一方法”

在详细区分了数学与哲学在认识论上的根本差异后,康德以标题的形式提出如下议题:“在形而上学中达到最大可能的确然性的惟一方法”。在康德看来,“形而上学无非是一种关于我们认识的最初根据的哲学”(2:283),就当时的形而上学的构成体系看,他这是简化了形而上学,仅仅把它看作是为形而上学其他分支(理性心理学、宇宙学和神学)“奠基”并提供根据、原理和原则的“一般形而上学”。这种狭义的形而上学概念,是此后康德哲学的核心和灵魂所在,“任何一种能够作为科学出现的未来形而上学导论”算是透露了个中奥秘。就康德“第一批判”的基本意图看,他有把形而上学“逻辑化”的企图,就此而论,可以把他所谓的“形而上学”合乎其本意地称作“先验逻辑”,即一门规定纯粹哲学知识之“来源、范围和客观有效性的科学”(A57=B81)。

必须留意的是,“科学”一语的德文“Wissenschaft”,汉译为“科学”(庞景仁、李秋零),也译作“学问”(李明辉)。就我们此前已经提示和此后仍将进一步陈述的理路看,康德期之于形而上学者,无非是希望它能像数理科学、尤其是几何学和牛顿力学那样,具有无可置疑的确然性——这就是康德给自己的哲学探索定下的根本目标。康德甚至在其最主要的哲学著述中,不再称“形而上学”的名,而宁愿以“先验逻辑”替代它,以避免传统术语所可能带来的理解上的混淆,所表达的也是这个意想。因此,我们坚决主张将此概念翻译成“科学”,这是符合康德哲学基本命意的。近代的“科学”与“哲学”概念是可以互换的,就是成体系的知识,数理科学是其样板和理型。不能一见这个词就说它不是我们现在所理解的“科学”,只能说它比我们现在所理解的“科学”内涵更广而已,后者是前者的子项。

在明确了形而上学概念后,康德提示了形而上学研究的切入点或原则:不能像数理科学那样从“定义”出发——那只会是一种纯粹的语词解释或传统逻辑的语义反复,只能从待考察事物的那些“直接确定无疑的标志”出发。康德发现,“在哲学中,尤其是形而上学中,人们在拥有一个对象的定义之前,甚至在根本不打算给出定义的情况下,就可以清楚地、确定无疑地认识到这个对象的许多东西,并从中得出可靠的结论。”比如“渴望”,“虽然从未解释什么是渴望,但我可以确定无疑地说,每一种渴望都以被渴望者的表象为前提,这种表象是对未来事物的一种预见,与这种表象相联结的是快乐的情感,等等。”(2:284)康德由此提出了如下两条在他看来“惟有遵照……才能为形而上学赢得最大可能的确然性”的基本规则:

第一条也是最重要的规则就是:不要从解释开始……人们应该在自己的对象中首先谨慎地寻求关于该对象确定无疑的东西,即使还没有关于它的定义……并且主要地只是试图获得关于客体的正确无误的、完全确定无疑的判断……

第二条规则是:鉴于在对象中最初确定无疑地遇到的东西,把关于对象的直接判断特别记录下来,并且在确知一个判断并不包含在另一个判断之中后,把它们像几何学的公理一样当做一切推理的基础置于前面。(2:285)

康德所揭示的形而上学的独特方法,明眼人一看便知,来自自然科学,尤其是其擅长的以牛顿力学为基础的理论物理学——卡西尔曾把它概括为“分析解剖和综合重建法”①[德]卡西尔著,顾伟铭等译:《启蒙哲学》,济南:山东人民出版社,2007年,第14页。,牛顿自称其为“实验哲学”,科恩(Bernard Cohen)谓之“牛顿风格”,其最大特点就是“从简而繁,从理想和虚构而逼近现实的方法”②参阅[美]科恩著,鲁旭东等译:《科学中的革命》,北京:商务印书馆,1998年,第208—214页;陈方正:《继承与叛逆》,北京:生活·读书·新知三联书店,2009年,第591页。。在接着的总结论述中,他也坦诚了这一点:

形而上学的真正方法与牛顿引入自然科学中、并在那里获得了有益结果的方法在根本上是一回事。在那里,人们应该借助可靠的经验,必要时借助几何学,来搜寻自然的某些现象所遵照的规则。尽管人们在物体中并没有洞悉这方面最重要的根据,但确定无疑的是,它们是按照这一规律起作用的。如果人们清楚地指出,它们是如何被包摄在这些详尽地证明了的规则之下的,也就解释了错综复杂的自然事件。在形而上学中也是一样,人们借助可靠的内在经验,即直接的和自明的(augenscheinliches)意识,搜寻那些无疑包含在某些普遍性概念之中的标志,尽管并没有因此熟知事物的完整本质,但人们仍然可以利用这些标志,可靠地从中推导出所谈事物的许多东西。(2:286,译文据原文有校改)

此后,他重申过这两条原则并以之对“上帝存在”和“灵魂不朽”问题做过相应的哲学探讨,结果就是分别成稿于1762 年年底和1765 年年底的《证明上帝存在的惟一可能的证据》和《视灵者的梦》。康德在前者重申,形而上学神学的探讨不能像数理科学那样从“定义”开始,在这里,“虽然还不清楚解释对象的详尽规定了的概念在哪里”,但还是可以“首先确信人们关于这个对象能够确定无疑地肯定和否定的东西。人们早在敢于就一个对象作出解释之前,甚至在根本不敢作出解释的情况下,就能够对该事物极其确定无疑地说出许多东西”(2:71)。在《视灵者的梦》中,他再次明言:“健全的知性往往在认识到它能够证明或者真理所凭借的根据之前就觉察到真理。”(2:325)这是他坚决反对在形而上学领域推行数学方法的根本理据。

此时的康德,已然确立了今后学术思考的基本意图:效法牛顿,借鉴自然科学成功的经验,把哲学和形而上学带上具备“最大可能的确然性”的康庄大道。作为科学(Wissenschaft),不论是自然科学还是哲学或形而上学,其根本特性就是“无可置疑的确然性”,这种性质在程度上的大小与高低,正是这门知识之科学性的标志。在当时的科学体系中,几何学和数学的确然性程度最高,达到了无可置疑的程度,而形而上学则居其末位,是一门“迄今还在由此期望获得一些持久性和稳定性的科学”——这正是当时哲学界面临的尴尬状态。对于哲学,尤其是形而上学,现在亟待要做的就是,用自然科学的方法,在哲学中最大程度地获得如数理科学那样的确然性。对几何学,康德要的是它的确然性或无可置疑,对自然科学、尤其是牛顿力学,康德所要的是其方法论。因此他才敢于断言“形而上学的真正方法与牛顿引入自然科学中、并在那里获得了有益结果的方法在根本上是一回事”。

康德对方法的重视,自然也受了笛卡尔的影响。诚如笛卡尔所言,我们只有两种方法获得真知:直观和演绎——“我们能够从中清楚而明显地直观出什么”和“从中确定无疑地演绎出什么”①[法]笛卡尔著,管震湖译:《探求真理的指导原则》,北京:商务印书馆,1991年,第10—11页。。“直观”与其说是方法不若说是基础,“演绎”主要是一种逻辑的、几何意义上的,往往是纯粹分析的,与知识必求新知的本性不合,故而他不得不另寻他途。当康德意识到要为哲学和形而上学寻得一个合乎其本性的方法时,他首先瞩目于自然科学尤其是牛顿物理学就再合理不过了,因为这是他此前的主业——理论物理学是其进入哲学和形而上学的“视界”和“前见”,他对自然的研究为其今后转入真正的形而上学堂奥打下了坚实而厚重的科学基础。

对为了寻求形而上学无可置疑的确然性而在方法论上所寻得的这种“分析解剖和综合重建法”,康德表现得非常自觉也甚为自信。他之对哲学方法的重视,或者说他之从方法角度寻求形而上学的确然性,也是理有必然的。如上所述,获取确然性之途在笛卡尔那里已然明确:基础或开端的无可置疑性、过程的逻辑严密性和方法的绝对可靠性。哲学在开端之不同于数学,康德已经非常确定,形式逻辑在哲学研究中一直在用,在经院哲学中甚至达到了琐屑不堪的境地,因此,摆在他面前的出路也只有“方法”这一途可走,他于此心知肚明。在一个关于克鲁修斯的注释中,康德表达了“方法才是不同哲学本质性区别所在”的思想②在“应征作品”的一个注释中,康德说:“我认为,有必要在此提到这种新的世俗智慧的方法……我在这里所提及的东西,仅仅是他自己的方法,因为在个别命题上的区别并不足以说明一种哲学与另一种哲学的本质性区别。”(2:294)。近代形而上学的普遍危机,在他看来根本是“方法危机”:形而上学较之数学和自然科学等其他学科,“虽然有学者们的伟大努力却还是如此地不完善和不可靠,乃是因为人们认错了它们的特有方法,这种方法不是像数学的方法那样是综合的,而是分析的。因此,简单的东西和普遍的东西在量的学说中也是最容易的东西,而在基础科学中却是最困难的东西,在前者中它按照本性必然最先出现,在后者它却必然最后出现”——这是康德在1765 年回顾他的“应征作品”时总结的,并交待自己“很长时间以来就在按照这一纲要工作”,它帮助哲学家找到了“失误的源泉和判断的标准”,并以此为其他哲学学科“奠定基础”(2:311)。

喜获“法宝”的康德按捺不住内心的兴奋,没放过任何在形诸文字时宣告这一“法宝”的机会。1765年12 月31日,他致信兰贝特:“多年来,我的哲学思考曾转向一切可能的方面。我经历了各种各样的变化,在这期间,我随时都以这种方法寻找失误或者认识的根源。最后,我终于确信了那种为了避免认识的幻象就必须遵循的方法。认识的幻象使人们随时相信已经作出了抉择,却又时时望而却步,由此还产生了所谓的哲学家们毁灭性的分歧,因为根本不存在使他们的努力统一起来的标准。从此以后,无论从被给予的材料中得出的知识具有多大程度的确然性,我总是从我面临的每一个研究任务的本性中,发现为了解决一个特殊的问题所必须知道的东西。这样,尽管做出的判断常常比以往更加受到限制,但却更加确定,更加可靠。所有这些努力,主要都是为了寻求形而上学乃至整个哲学的独特方法。”由于哥尼斯堡的出版商康特尔(J.J.Kanter,1738—1786)根据他与康德的交谈便替哲学家提前宣布了他将出版有关形而上学方法著作的消息,康德在这封信中不得不做出解释:“我和我的初衷依然相距甚远,我把这个作品看作是所有这些计划的主要目标”。康德在这里第一次谈及他将来的“主要目标”,看来此时他已然有了要写“第一批判”的念想了。在1766年4月8日至门德尔松的信中,康德说:“一段时间以来,我相信已经认识到形而上学的本性及其在人类认识中的独特地位。在这之后,我深信,甚至人类真正的、持久的幸福也取决于形而上学”;“如果可以谈一谈我自己在这方面的努力,我相信,在我还没有写出这方面的任何作品之前,我就已经在这一学科中获得了许多重要的见解。这些见解确立了这一学科的方法,不仅具有广阔的前景,而且在实用中也可以用作真正的标准。”①以上引文分别参见李秋零编绎:《康德书信百封》,上海:上海人民出版社,2006年,第18、8、21、22页。

在给上述两位学界巨擘的信函中,康德都雄心勃勃且胸有成算地提到“长期以来为人们所希翼的科学大革命已经为期不远了”,并诚邀二位一起来为未来的形而上学“描绘出一幅草图”。以康德一贯的谨慎和认真,我们不得不判定,“应征作品”后的康德在寻得形而上学的独特方法后,在形而上学的各个领域都作了深入而可贵的探讨。如果把1762年7月的《四个三段论的繁琐错误》、1766年的《视灵者的梦》和1768年发表的《论空间中方位区分的最初根据》算上,我们似乎可以排列出一个基本完足的形而上学结构体系,这个体系的结构可与康德“第一批判”大致对应(见表3)。

表3 1762—1768年间康德哲学的潜在体系

从这个表中,我们大致可以得出,康德哲学在18世纪60年代晚期,业已初具规模,对形而上学的各个方面大都有所思考,甚至已有深入且成熟的结论。比如关于哲学的独特方法,可以说是贯穿康德哲学始终的,当然观念的发展和观点的精进也是常有的。只是此时的康德,其“道”尚未“一以贯之”罢了,所以看起来不免恍如一盘明珠而不见端绪。关于康德哲学在思想脉络上前后的一贯性和发展性,可举两个例证说说。比如在“第一批判”中,康德就延续了他在“应征作品”中对数学认识与哲学认识之差异所做出的区分,并从“方法”角度把数学与哲学表面上的类似完全斩断,以之使理性的独断运用——即手拿仅能运用于经验领域(经验的实在性)的先天概念(先验的观念性)贸然闯入智性世界或本体世界(先验的实在性)——得到一种限制或规训,这是康德的一贯立场。对数学与哲学二者的本质差异,康德又有了深一层的认识:“哲学的知识是出自概念的理性知识,数学知识是出自概念的构造的理性知识”,构造一个概念就是先天地展现出与之对应的直观,不需要“为此而从任何一个经验中借来范本”;因此,“哲学知识只在普遍中考察特殊,而数学知识则在特殊中、甚至是个别中考察普遍”,而且“这种个别只是作为这概念的图形而与之相应的”。故而,同时作为理性知识的数学与哲学之间的“本质区别就在于这一形式,而不是基于它们的质料或对象的区别之上的”,后者只是前者的结果,而此前那些“说哲学单纯以质为客体、而数学却只是以量为客体的人”,包括“应征作品”时期的康德,都“把结果当作了原因”。(A713—714=B741—742)但这显然又承继了上文提及的康德这一时期视方法为哲学之本质的重要观念。康德后来借以支撑自己这一观念的那些证据则又大都是这一时期哲学思考的理论成果,只不过解释得更加精密和圆融而已。比如下定义只能是数学的事,而不是自然科学和哲学之事,自然科学和哲学的概念都只能通过“语词”或“名称”得到“说明”(Explikation)“阐明”(Exposition)和“推证”(diskursiv),而不能进行数学意义上的事先“定义”(Definitionen)或直观性的“演证”(Demonstrationen)。总之,“数学的缜密性是建立在定义、公理、演证的基础上的……这几项中没有任何一项是能够在数学家所理解的那种意义上由哲学来做到的,更不用说被哲学所模仿了”(A727—735=B755—763,A726=B754)①另请参阅杨祖陶、邓晓芒:《康德〈纯粹理性批判〉指要》,北京:人民出版社,2001 年,第388—391 页。非常感谢匿名审稿专家就此所提之非常紧要的追问:“康德在《纯粹理性批判》的‘训练’部分,除了数学和哲学的方法区分之外,还有哲学与怀疑论方法的区分、在假设上的运用、在证明上的运用这三种区分。这四种方法论的思考构成了康德对构建未来形而上学基本方法的思考。如果说‘应征作品’指出了第一种区分的重要性,那么其他三种区分与第一种区分是什么关系呢?”对于康德在“纯粹理性的训练(规训)”标题下讨论了对纯粹理性的四种“规训”,与随后的“纯粹理性的法规”相比,它们都是消极的,只是告诉纯粹理性“不要怎么做”。至于这四种“规训”之间是何关系,学界论述甚少,我现在赞同张世英先生的论断:“究竟要怎么训练……才能做到不把只适用于现象界的知识概念作超经验的使用呢?康德讲了不少方法,其中有一条很重要、很根本,就是不要把数学方法运用到哲学上来。”参阅张世英:《康德的〈纯粹理性批判〉》,北京:北京大学出版社,1987年,第238页。。再如康德1770年8月发表的著名的“就职论文”,更是奠定了此后其哲学思考和建构的根基和骨架,这已是学界广泛讨论过的题目了,兹不赘述。

因此,从这一隅即可看出康德哲学总是在发展中有所承继又在承继中有所发展,没有学界通常所区分的那么多不同程度的“倒转”(Umkippungen)或“翻转”(Kehren)——这一看法可以追溯到科学院版《康德全集》“手稿遗著”(Handschriftlicher Nachlass)的编者阿迪克斯(Erich Adickes)。正如曼·库恩在《康德传》中所引证的那样:

赞美康德卓尔不群的天才,却又说他每十年就推翻自己的想法,像个昏头昏脑的傻瓜似的,无法掌握自己的思想方向,这就足以证明他们犯了很基本的矛盾。然而大部分的康德传记,似乎心满意足地接受这种矛盾。②参阅[美]曼·库恩著,黄添盛译:《康德传》,上海:上海人民出版社,2008 年,第213—215 页,这段引文在第215页。

笔者先前所提供的有关康德哲学之思想进程的观测点即“确然性的寻求”,则恰好可以解释其连贯性和不断深化的特点,也更能见出其内在理路和逻辑进程。康德一生都在追寻“确然性”:1762 年之前他竭尽所能地寻求关于大自然的确然性知识,牛顿的思想和理论是他工作的主要依凭和工具,此时段的康德是一位杰出的自然科学家,他对自然规律的渴求与关注,某种程度上是他对上帝的敬仰和确认,科学的事业即是上帝事业;1762之后的康德,便开始寻思如何为业已获得的数理知识,尤其是自然科学知识和数学知识,寻得它们之成为知识也即具有无可置疑的确然性的根据所在,这时,他更关注的是牛顿科学的方法和卢梭的敏锐性。“我可以知道什么”这一问题实质上就是“我如何知道我所拥有的那些知识是确然无疑的”。此时的康德是一位严格意义上的哲学家或形而上学家,上帝的事业即是道德的事业。康德哲学的主题已然非常明确:首先是提供形而上学的一个预科,旨在提出防止形而上学一切谬误的独特方法,实质就是近代哲学知识本体论(理性本体论),也即知识确然性的根据何在;其次是关乎宇宙的自然形而上学和关乎幸福的道德形而上学。由此可知,知识本体论以及建基于其上的自然形而上学和道德形而上学是此后康德哲学的基本主题,这在康德此一时期的来往信件和所有著述中得到了证实。“康德对道德和美德的实践兴趣从未间断。不过,作为逻辑学和形而上学教授,他必须信守承诺,为理论认识设计可靠的形而上学大厦的蓝图。”①[德]曼弗雷德·盖尔著,黄文前、张红山译:《康德的世界》,北京:中央编译出版社,2012年,第132页。理论判断、道德判断连同渐渐浮出水面的鉴赏判断的确然性如何可能,即这三类判断之所以具有普遍有效性的根据何在,就是康德批判哲学的基本主题和论域。

四、形而上学确然性的独特内涵及理论后效

“应征作品”中,在找到“在形而上学中达到最大可能的确然性的惟一方法”后,康德便开始着手在形而上学领域厘定这种“最大可能的确然性”的内涵。可康德马上就意识到,“哲学的确然性具有与数学的确然性完全不同的本性”,这种本性差异至少表现在主客两个方面。认识或判断的“确然性”,实质上就是人们对它的“确信”(Überzeugung)程度。从客观角度来看,取决于真理必然性标志的充足性;从主观角度看,取决于真理必然性所拥有的直观的多少(2:290—291,参A822=B850)。借助此前的既有分析,康德又从“概念的获得方式”和“达到确然性的方式”两个角度比较了二者的差异。

首先,数学的概念是通过定义综合地给出的,故而是确定无疑的;自然科学、形而上学的概念,则是既定的,其内涵是无穷的,故而不可能如此地确定无疑。这就注定哲学的确然性天生不如数学那样强。其次,数学通过具体符号考察一般,“人们可以像保证眼前看到的东西那样确定无疑地知道自己没有忽视任何概念,知道每一种个别的比较都是按照简易的规则进行的”(2:291);哲学则是通过抽象语词来考察特殊或个别,人们必须随时直接地想到语词所代表的概念的内涵,而概念的内涵是不可能像直观那样明摆在那里好让我们不去忽视它似的,抽象的概念常因缺少相应的感性标志而被误判或混淆,错误也就无可避免了。因此,错误的产生,有时源于我们的无知,更多的属于贸然判断,人类的理性于此应当保持应有的谨慎和分寸,“不轻易地自以为能够做出定义”。因此,“凡是人们在一个对象中没有意识到东西就不存在”这一命题,在数学中就是确定无疑的,在哲学、尤其是形而上学中就是完全靠不住的(2:294)。这就说明了数学和哲学知识获取确然性所依据的根由是完全不同的。然而,获取确然性的方式差异并不表示确然性的性质及判断它的标准也根本不同。康德断言,除了数学,我们依然可以借助理性在许多场合获致如数学那样的确然性(2:293),判断它们的标准无非就是如下两个原则:

形式原则:分别作为肯定判断和否定判断之最高法式的同一律和矛盾律,“二者共同构成了全部人类理性的形式意义上的最高的和普遍的原则”(2:295)。

质料原则:那些只能“直接”通过同一律或矛盾律被思考且不能借助于“中介属性”(Zwischenmerkmals,或译“过渡属性”,相当于三段论中的“中项”)或通过解析而被思考的命题,就是不可证明的命题,就“它们同时包含着其他认识的根据而言,它们又是人类理性的最初的质料原则(即是前文所谓的基本概念或基本命题——引者按)”,这样的质料原则构成了人类理性的基础和能力,并在哲学推理论证时提供相应的“中介概念”或“中介属性”(2:296)。

哲学上要获得确然性的知识,就必须同时满足形式和质料两种原则。康德认为,形而上学并不具有与几何学不同的确然性的形式根据或质料根据,但二者的具体内涵却有本性上的差异。相同点在于:判断的形式因素都是根据同一律和矛盾律产生的,都有构成推理基础的无法证明的素材。差异之处在于:在数学中,“被定义的概念”是被解释事物最初的无法证明的原初基础,而在形而上学中,第一批素材则由诸种“无法证明的命题”提供的。形而上学中的这些“无法证明的命题”也同样可靠,它们或者提供了解释所用的材料,或者提供了可靠推论的依据。总之,形而上学认识的确然性根据在于两方面,一是形式根据,即同一律和矛盾律,一是质料根据,即原初命题或基础命题;这些基本命题之所以是确定无疑的,根据有四:清楚明白、无法证明、直接源自形式根据且可以作为其他认识的根据(2:296)。

表面看来,康德为形而上学确然性所寻得的根据,不论是形式的或质料的,都和笛卡尔所提供的直观和演绎大体一致。其实不然,笛卡尔的直观是直接和清楚明白的意思,演绎是几何式的层层推理证明,而康德这里提供的形而上学确然性的形式根据即同一律和矛盾律是形式逻辑规则,自不必说,其质料根据即“无法证明的命题”则是牛顿力学意义上的命题,断然不同于笛卡尔的直观也非几何证明。这些“无法证明的命题”,如“物体是复合的”“因果律是必然的”,并不是“我思故我在”式的在先的、绝对的确然性,而有着更深层的人性根源,这些命题导源于“人”。正像康德后来指出的那样,形而上学的命题和范畴如同休谟所指出的,是不可能在知觉中找到的,它们自有知觉之外的另一个源泉,即就是人类的主体性、自我意识或先验统觉。真正说来,这就是康德哲学的主要原则①参阅[德]黑格尔著,贺麟、王太庆译:《哲学史讲演录》第4卷,北京:商务印书馆,1978年,第69—71、258页。。“无法证明的命题”就是后来作为康德批判哲学轴心的“先天综合判断何以可能”之逻辑前提的“先天综合判断是实存的”之实例。当然,康德走到这一层还有一个中间环节,那就是对“普遍有效性”的发现:“(笛卡尔)以‘清楚明白’作为真知识的标准,这就使知识的标准问题成为哲学方法论中所要考虑的一个重要方面。后来在康德那里,这转换为先天知识的‘普遍必然性’与‘客观有效性’问题。”②陈嘉明:《建构与范导——康德哲学的方法论》,北京:社会科学文献出版社,1992年,第3页。促成这一发现的有正反两个人物:视灵者施魏登贝格和哲学家兰贝特。可把康德哲学的这一深转拟称为“佛陀式精进”。

1765 年2 月成稿的《视灵者的梦》,展示了这种“佛陀式精进”。康德把知识确然性的内涵由传统的主客“符合论”转变为主体间的“普遍有效性”并把它植根于人类的“共通感”之中。因此,确然性的内涵就由“无可置疑性”转变为“普遍性”,也就是“普遍有效性”或“普遍可传达性”。可以说,到此时,近代哲学才真正把形而上学的根栽植于主体性的土壤之中。从“确然性寻求”中转出的“普遍性”给康德哲学带来了一个更深阔的境界,康德开始广泛思考认识判断、道德判断和鉴赏判断的普遍性及其根据问题,并最终得出“形而上学是一门关于人类理性界限的科学”的关键性结论和二分主体与世界的全新哲学格局——而这些均导源于他对“灵魂”这一传统形而上学主题的哲学反思③参阅李伟:《康德哲学的“佛陀式精进”——重勘〈视灵者的梦〉在批判哲学生成中的位置》,《陕西师范大学学报》2020年第4期。。