北京市区域碳排放权交易市场建设现状研究

贾彦鹏

碳排放权交易通过市场机制优化配置碳排放空间资源,促进形成碳定价机制,有助于激励排放企业以更低成本完成碳减排目标,是实现碳达峰碳中和的重要手段。近年来,我国积极构建碳排放权交易体系,2011年10月,国家发展改革委批准在“两省五市”即北京、天津、上海、重庆、湖北、广东和深圳开展碳排放权交易试点工作。2021年7月16日,全国碳排放权交易市场正式上线,有关制度和规则仍在探索和完善。北京市作为前期开展的七个区域碳交易试点之一,取得了较好的运行成效,可为进一步完善全国碳排放权交易市场提供借鉴与启示。

一、北京市碳排放权交易试点的主要经验

(一)出台专门法规标准,为开展碳交易提供制度保障

试点之初,由于国家尚未出台碳排放权交易的法律法规,北京市碳排放权试点坚持立法先行。北京市积极完善碳交易顶层设计,构建了由地方法规、部门规章和若干实施细则组成的“1+1+N”政策法规体系,为其他地区试点和全国碳交易提供了借鉴。2013年北京市人大发布《关于北京市在严格控制碳排放总量前提下开展碳排放权交易试点工作的决定》,以市人大作出决定的形式,明确了实施总量控制、配额管理和交易、报告和核查三项基本制度及相关处罚规定,使碳交易制度对所有参与方形成强力的法律约束,在地方层面确立了碳交易制度的法律地位和效力。市政府相继出台了《北京市碳排放权交易管理办法(试行)》《北京市碳排放权交易试点配额核定方法(试行)》等多项配套文件,形成较为完善的碳交易法规政策和标准体系,使北京市开展碳排放权交易有法可依、有章可循。

(二)严控排放总量,广泛覆盖碳排放主体

碳排放权交易覆盖的行业越多,就越能够发现各行业间的减排成本差异,提高市场的流动性和效率。北京市由于第三产业比重较高,碳交易覆盖的行业广泛、既包括电力、热力、水泥、石化等能耗高、碳排放量大的工业行业,也包括餐饮住宿、交通运输、信息服务等服务行业,还包括多家高校、医院、政府机关等公共机构和行政事业单位。2015年,北京市纳入碳交易控排单位的标准从初始的每年二氧化碳排放量1万吨下降到5000吨,覆盖的市场参与主体从2013年的415家逐年增加至2019年的943家,是七个试点中覆盖主体最多的地区。

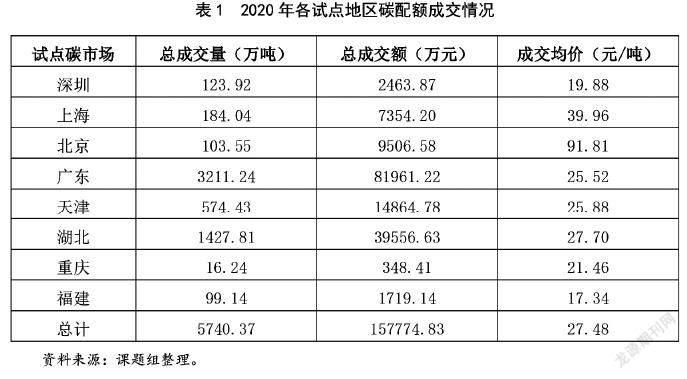

(三)兼顾历史与对标先进,适度从紧分配配额

合理分配初始配额是碳交易的关键因素,配额分配方法和数量直接影响碳价格。北京市碳配额全部采用免费分配的方式。对既有排放设施,配额核算方法主要采用历史排放总量或历史排放强度法,部分基础条件较好的行业如火电和热电联产设施采用基准线法,以单位产品碳排放先进值计算配额;对水泥、石化和其他行业也由历史法过渡到基准线法。对所有设施按年度设置0.90—1不等的控排系数收紧数值,确保配额总量下降。对新增设施采用行业先进值法计算,绝大部分新增设施获得的配额量不足。通过以上方法,北京市近年来碳配额总量供应偏紧、需求较为旺盛,2020年成交均价达到91.81元/吨,远高于其他试点地区。较高的碳价,有利于激励企业重视节能减排工作。同时,北京的碳价波动较小,有利于市场控排主体形成稳定的减排预期。总体而言,北京碳市场的碳价稳定合理,客观反映了较为平衡的市场供求关系。

(四)注重数据质量,强化监测、报告与核查(MRV)体系建设

监测、报告与核查制度是碳排放权交易的基础。为保障数据的准确性和真实性,北京市针对行业、企业排放特点,完善碳排放核算方法体系和报告制度,建立核查报告考评机制。制定了分行业、分层级的碳排放核算报告方法和标准,要求活动水平按照国家计量标准和器具收集,排放因子等相关数据尽量做到实测。加强第三方机构监管,严格遴选第三方核查机构,对核查机构和核查员采取双备案,组织专家对所有第三方核查报告进行评审,并抽查其中的30%由第四方机构现场复核。通过层层核查,对排放数据的每个环节严格把關,极大地提高了数据的可信度。

(五)严格监管执法,促使重点排放单位积极履约

监管执法是碳交易市场正常稳定运行的保障。北京市由市节能监察大队负责执法,明确了重点排放单位的违法行为、行政处罚的种类和幅度等,对每个年度重点排放单位的履约行为进行监管,对逾期未完成履约的企业按碳市场配额均价的3—5倍处以罚款且不封顶。主管部门在每年履约日后,通过媒体曝光未履约单位名单,责令其限期整改。尽管北京市覆盖的排放单位数量最多,监管难度较大,但开市以来履约率接近100%。

二、存在的主要问题

(一)碳配额分配较为宽松,市场活跃度不足

北京市碳配额实行免费分配,大多数行业碳配额分配方法采取历史法,该方法简单易操作,不会大幅增加企业成本,但会带来“鞭打快牛”问题,碳排放高的企业获得配额多,而先期已实施节能和碳减排的企业利益受损。虽然电力和热力行业采用了基准线法,但北京市大部分电力和热力设施与基准线差距较小,配额不够紧缺。大多数企业没有配额缺口,没有交易需求。一些企业即使具有可交易的配额,但参与交易的意愿不强。试点期间,北京市配额交易量只占累计核发配额总量的6%左右。

(二)碳价仍未完全体现碳排放的外部成本

尽管北京市已是试点地区中碳配额价格最高的地区,但与发挥碳市场支撑碳达峰碳中和的远景目标相比,价格水平仍然不高。2020年,北京市的碳均价为91.81元/t,仍大幅低于欧盟碳配额期货价格52.89欧元/t。由于我国的配额以免费分配为主,零成本或低成本的获取方式更无法将碳排放的真实外部成本反映到碳价上。此外,与其他试点地区相同,北京市碳市场表现出明显的“履约周期”特征,临近履约期时,各试点地区控排企业出现集中交易,市场暂时性活跃,碳价升高,而非履约期则碳价大幅回落,这种异常的价格变动无法真实反映出碳配额的市场价值。

(三)部分行业和单位的碳排放监测核算体系仍不完善,核查能力有待提高

部分单位对碳交易仍然不够重视,尚未建立完善的温室气体排放统计体系,统计核算数据基础和技术能力有待提高。重点行业温室气体在线监控设备和系统开发应用滞后,难以实施监测计划,无法对重点排放设施开展实测。核查机构监管亟待加强,未明确核查机构的法律责任,对核查机构的违法行为惩罚措施偏轻,缺少经济处罚和评估考核手段,核查机构为拓展业务低价竞争,难以保证核查质量。

(四)市场规则不完善,金融创新程度有待加强

虽然北京市提出了“在严格控制碳排放总量前提下开展碳排放权交易试点工作”,但是对于配额总量等关键信息一直没有公开,未及时发布北京市的碳排放总量数据和碳交易的历年配额分配总量、下降目标等关键信息,市场主体难以及时掌握市场信息,不利于形成合理预期。北京市碳市场只能开展现货交易,虽然探索开展了配额抵押式融资、配额回购式融资、配额场外掉期等金融产品,但由于碳市场规模小、流动性低,并未大规模推广。近年来受防范化解金融风险政策影响,碳市场金融创新受到一定阻碍。

(五)由区域试点向全国统一市场的衔接机制尚未疏通

随着全国碳市场于2021年正式启动,北京市和全国其他地区进入区域碳市场向全国碳市场过渡阶段,但试点市场与全国碳市场的制度衔接渠道上并没有完全打通。全国碳市场仅局限在電力行业,其他等行业尚未纳入,未来如何制定覆盖所有行业的碳配额核定与分配标准仍不确定,如何构建可监测、可报告、可核查(MRV)的体系仍需探索。在注册登记和交易问题上,我国行业类别多、行业和地区差异明显,如何构建交易规则统一、交易主体多样、交易量增大的交易体系仍面临挑战。

三、启示与建议

(一)完善碳排放权交易的法规政策体系

完备的法律法规体系为北京市碳排放权交易顺利展开提供了制度保障。目前,国家有关法律中尚未明确规定实行碳排放权交易,今年刚印发的《碳排放权交易管理暂行条例》只是部门规章,法律层级较低。建议以实施碳达峰碳中和战略为契机,研究出台应对气候变化或者低碳发展方面的专门性法律,明确碳排放权交易的法律地位,制定和完善配套管理规章和相应技术规范。充分发挥主管部门、行业监督管理职能,完善执法体系,对违规清缴的重点排放单位和核查单位,应制定更有力度的惩罚措施。

(二)科学设定碳配额核定方法

制定严格的碳市场总量控制目标,适度从紧分配配额,扩大行业基准线法的使用范围,推动配额核定方法由当前的历史法为主过渡到以基准线为主,碳强度下降法为辅。利用控排系数、动态行业基准值等方式,建立配额逐年下降机制。兼顾行业内部与行业之间差异,综合各行业在碳绩效方面的发展水平、未来行业发展的战略方向,细化行业的碳排放控制系数,确保行业之间的公平性。建立配额储备与调整机制,适时启动应对经济和市场形势的变化。

(三)加强碳排放单位能力建设

完善分行业核算方法与MRV管理机制。建立能耗与碳排放数据报送系统,实现碳排放数据与能耗在线监测数据的共享和校验比对。加强重点排放单位在计量器具、监测计划实施、重点设备碳排放数据实测等方面的基础能力建设。建立严格的碳排放历史数据和年度数据的核查程序及标准,提高核查质量。对核查机构实行年度评估或行业自律监管,确保核查工作的独立性、公正性和准确性。

(四)探索开展碳金融创新

借鉴欧盟EU—ETS市场,研究建立“市场稳定储备”(Market Stablity Reserve)制度,设定收储与放储的价格线,通过调减分配配额、入市购买配额等方式,将配额转入储备市场,解决碳排放配额过剩问题,为碳价格提供有力支撑。加快产品金融创新,推动碳远期、碳期货等交易,开展碳配额质押贷款、碳基金、碳信托等业务,探索引入个人、机构投资者和金融机构入市交易,提升碳配额的资产属性,助力提升市场流动性。

(五)建立区域碳市场与全国碳市场衔接机制

构建全国统一的碳市场是我国碳交易市场发展的最终目标,目前区域碳市场与全国碳市场双轨运行,应明确各自交易范围,建立衔接机制,实现平稳过渡。对全国碳市场覆盖行业内符合条件的排放单位,不再参与区域碳市场,对覆盖行业内不符合条件的排放单位,继续参与区域碳市。以区域碳市场作为全国碳市场即将覆盖行业和新推产品服务的“试验场”,按照“成熟一个、批准发布一个”的原则进入全国碳市场。研究建立全国碳市场与区域碳市场的衔接机制,实现两个市场相互促进。

(作者单位:国家发展改革委体管所)