生态海堤的基本理念及其在温州市方案中的设计应用

韩 宇,曾 剑,叶建军,周 鑫,吴海泉,鲁狄锴,员 鹏

(1.浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院),浙江 杭州 310020;2.浙江省钱塘江流域中心,浙江 杭州 310020;3.自然资源部第二海洋研究所,浙江 杭州 310012)

1 问题的提出

海堤是在海岸地区修筑的一种防潮挡浪的水工建筑物,是抵御潮浪侵袭、保障沿海人民生命财产安全的重要屏障。截至2019年底,浙江省已建成一线标准海塘2 000余千米,基本形成浙江沿海防台御潮体系,在防御洪潮灾害中发挥了重要作用。2018年,习近平总书记在中央财经委员会第三次会议上指出,要实施海岸带保护修复工程,建设生态海堤,提升抵御台风、风暴潮等海洋灾害能力。2020年,浙江省委省政府作出实施海塘安澜千亿工程的决策部署,提出建设“安全、生态、融合、引航”的“安全+”高标准生态海塘的目标。但是对标生态海堤(塘)建设标准,浙江省现有海塘存在自身生态性不足、生态系统减灾功能未协同发挥等问题。本文在总结国内生态海堤研究和实践的基础上,提出生态海堤的基本概念和主要组成,并以温州市海岸带保护修复工程为案例探讨生态海堤的方案设计。

2 国内生态海堤建设实践

我国生态海堤建设实践始于采取生物措施保滩护堤,生态文明建设上升为国家战略后,广西、广东、浙江、上海等地区也开展了生态海堤建设探索,在堤前、堤身、堤后等区域取得了积极成效(见图1)。广西壮族自治区建设防城港市西湾红沙环生态海堤工程[1],通过“海堤+红树林”的组合模式,提升景观效果和防护功能,并为海洋生物提供栖息地。广东省珠海市三灶湾海堤按照海绵城市及系统治理理念,围绕保障水安全、建设水景观、传承水文化等策略,将桥梁、海洋、社区、民俗、海洋、水闸等元素融入到三灶湾海堤碧道建设中,并将二号主排河、金湾立交湿地公园、金湖公园等纳入碧道辐射范围,最终将三灶湾海堤碧道建设成具有滨海特色的城镇型碧道。深圳市东部海堤重建工程(三期)中的杨梅坑段[2]努力实践全球“基于自然”的理念,实施外堤、中堤、内堤“三重海岸防线战略”,旨在系统解决防潮安全、自然保育和环境品质提升等问题,兼顾休闲、旅游、文化功能。上海市南汇新城临港大堤注重堤前植被生态系统的营造,较好应用了堤前、堤身、堤后的空间构造理念,有效串联海岸带地区的生态空间,提升海堤沿线绿化水平。结合海堤提标加固和海岸线整治修复工作,近年来浙江省在平湖市独山港区、杭州湾庵东边滩、临海市白沙湾、温州市七都岛等开展了堤前湿地修复、堤身景观美化绿化的相关建设工作,也可以认为是生态海堤理念的探索实践。

图1 全国各地生态海堤建设实践案例图

3 生态海堤的概念和组成

3.1 基本概念

目前国内对生态海堤尚无统一明确的概念定义,但是相关学者在各项研究和工程实践中总结了部分经验。范航清等[3]提出生态海堤至少要满足物理、生态和文化三大功能:一是物理抵御、减灾防灾是海堤最主要的功能;二是应尽量保留或人工营造接近于自然的植被与景观要素,尽可能维持所在海域原有的海洋生命基本过程;三是应满足当地休闲、娱乐及科普教育的需求。田鹏等[4]认为生态海堤应在优先考虑海堤防潮挡浪功能的基础上,采用人工修复和自然恢复相结合的方法,形成抵御海洋自然灾害的海岸带生态防护体系,实现岸线自然化、生态化、景观化的目标。孔祥猛[5]提出“生态海堤”是一种既能满足传统意义上的防潮挡浪功能,又能为生态群落提供栖憩场所的全新海堤结构型式。赵鹏等[6]认为生态海堤是满足海洋灾害防护要求、模拟滨海生态系统结构和生态过程,具有生态功能和美学价值的复合生态系统。总结国内生态海堤建设实践经验和相关研究进展,结合浙江省生态环境特征,笔者认为生态海堤是具有达标防潮御灾能力,与自然海岸生态功能相统一的沿海防护建筑物(见图2)。

图2 生态海堤建设概念图[7]

3.2 空间组成

生态海堤的空间组成基本包括堤前湿地带、堤身结构带、堤后缓冲带3部分(见图3)。

图3 生态海堤结构剖面示意图

(1)堤前湿地带:应具有较完整的潮间带地貌结构,稳定丰富的生物群落,自然和谐的湿地景观,为海堤消浪、防冲提供第一道屏障。

(2)堤身结构带:应实现堤前湿地带与堤后缓冲带的平顺连接,具有达标的防潮御灾能力、自然堤岸或近自然堤岸的物能交换能力,是防潮御灾的主要屏障。

(3)堤后缓冲带:是海岸生态系统与陆域生态系统联通的过渡带,是海岸带以外的陆向辐射带和重要保护圈,具有缓解灾害冲击、降低海堤失稳风险的能力。

3.3 构建原则

生态海堤构建应满足以下原则:

(1)安全达标性。防潮御灾功能是生态海堤的首要功能,根据保护区经济社会特征,其轮廓特征、结构稳定性组合形成的防潮御灾能力达到相应规范要求或设计标准。

(2)生态适宜性。根据海岸的自然生态特征和重要物种的繁衍、栖息、迁徙等习性建设生态海堤,生态海堤的区带组成、结构材料均有适宜性,能保护和发展所在海域原有的生态系统。

(3)功能提升性。生态海堤结构和功能会产出多项服务,包括维持生物多样性、形成与保护潮间带基底、营造栖息地、净化入海污染、营造美化环境、防灾减灾和休闲娱乐等。

4 瑞安市工程应用

4.1 项目位置及基本情况

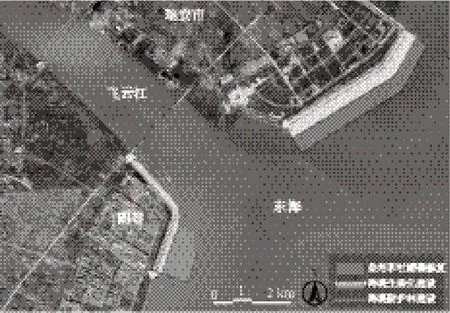

温州市海岸带保护修复工程位于瑞安市飞云江口两岸,分别为北岸的丁山二期围垦区海岸带区域和南岸的阁巷围垦区海岸带区域(见图4)。瑞安市东侧海域开阔,历来是台风、洪水和风暴潮等自然灾害的重灾区,处于海洋灾害Ⅰ级风险区。随着城市快速发展,丁山二期和阁巷海堤工程保护区的功能定位发生了巨大变化,2段海堤工程已成为瑞安城市中心区防洪(潮)安全的重要屏障。但其堤防标准仅为20 a一遇,且经过10 a运行,堤顶平均沉降约0.33 m,现状堤顶高程已不满足原设计20 a一遇的挡潮标准。同时岸线人工化程度过高,生态化不足,堤外滨海湿地退化明显,不具备生态防护能力。因此,亟需开展海岸带保护修复工程建设,以促进海岸带生态、减灾协同增效。

图4 温州市海岸带保护修复工程总平面布置图

4.2 总体布局思路

海岸带保护修复工程是践行生态减灾理念,构建生态海堤的重要举措。T/CAOE 21.1—2020《海岸带生态减灾修复技术导则 第1部分:总则》中明确要求,要以海岸带生态修复为抓手,综合考虑工程实施区域滨海带、海堤带、陆域带的空间特征(见图5),因地制宜、多措并举,打造“安全可靠、生态友好、自然和谐”的海岸带生态减灾体系,不断提升沿海地区的海洋灾害防御能力,保障人民群众生命财产安全,促进人与自然和谐共生。

图5 淤泥质海岸带保护修复工程建设范围典型剖面示意图(有海堤)

在温州市海岸带保护修复工程实施方案的制定过程中,计划按照滨海带—海堤带—陆域带的空间布局思路,分别实施盐沼湿地和牡蛎礁生态修复、海堤生态化建设、防护林建设,打造“两岸、两区、多点”的海岸带保护修复格局,形成一个“滨海湿地+生态绿堤+百里林带”,从海向陆、海陆一体的海岸带生态减灾空间体系(见图6)。其中,“两岸”指丁山二期、阁巷海岸带保护修复轴,“两区”分别为丁山二期盐沼湿地生态修复区、阁巷盐沼湿地修复区,“多点”分别是潮间带区域众多盐沼和牡蛎礁生态修复斑块。

4.3 生态海堤设计

实施方案所选择的建设类型组合方式是“盐沼和牡蛎礁生态修复+海堤生态化建设+沿海防护林修复”。方案设计中,根据相关的生态技术手段和修复方法,确定生态优先、合理适度、经济美观的具体方案。

4.3.1 盐沼和牡蛎礁生态修复

盐沼生态修复主要为海堤镇压层护脚向海侧中高滩区域。由于植物种植需要满足一定高程,且涂面上有部分残留养殖设施,需对修复区涂面进行整理,形成自海至堤坝方向逐渐升高的斜坡,高程自1.90 m逐渐上升到2.30 m。修复区涂面外围采用密排木桩进行固滩,木桩中部直径10 cm,单桩长5 m,每米10根木桩。在低潮滩等不适宜植被修复的区域,建议考虑采用牡蛎礁修复。通过对不同的人工摆放方式和基本礁体类型进行比对,发现合金笼牡蛎礁体可适应各种土层性质并与之较好地结合,同时能有效解决空隙水压力的影响。推荐选择以高1 m,宽1 m,长2 m的合金笼钢丝网箱为主体,内置天然石块与牡蛎幼体垒砌,空隙适中,每个单元结构之间紧密连接成一个整体的柔性礁体结构。实际布置要求与海堤垂直排列,每条合金笼牡蛎礁体宽10 m,长度不等,间距10~20 m。

4.3.2 海堤生态化建设

为减少工程重复建设、减灾资金投入,海堤生态化建设应与海堤提标加固工作同步开展。海堤提标加固基本保持堤轴线不变,主要采取拓宽增压层、堤身内侧拼宽加高、放缓背水坡坡比等措施。

根据《海堤生态化建设技术指南》,本项目海堤生态化主要考虑岸滩稳定性、潮间带生物多样性、植被覆盖度、植被本土化程度、堤后生态空间、临海侧坡度、临海侧护面空隙率和护面建筑材料生态性等指标。针对海堤结构组成,从镇压层、迎水坡、海堤堤顶、背水坡4个方面进行方案设计。

4.3.2.1 镇压层

堤脚到镇压层前沿宽约4 m的区域,高程在3.90 m以上,设置芦苇种植池;镇压层一级坡层宽11 m,在灌砌块石结构层上铺设碎石垫层、反滤垫层、土工布及50 cm厚种植土,种植以芦苇为主的植被群落,两块区域共同形成宽15 m的堤前芦苇生境绿带,既能以植物进行生态护坡、又能起到消浪防浪减灾的作用。二级平台至大块石护脚处宽12 m,结构层上设置碎石垫层以及3 t或5 t的扭王字块护面,并在扭王字块空隙之间喷撒藻类增殖剂,放置紫菜、羊栖菜等幼苗,构建海洋生物栖息生境。

4.3.2.2 迎水坡

迎水坡生态化结构层以C30灌砌块石结构的防护层、生态护坡层、护面植被3层为主。注重增加迎水坡的粗糙度。其中,生态护坡层选用多空隙生态混凝土块,喷播草籽,植被物种选择结缕草、番杏或天门冬等进行生态复绿。

4.3.2.3 海堤堤顶

结合堤身内侧拼宽加高,在不影响防汛抢险的前提下,堤顶采取种植耐盐碱植被,建设彩色混凝土路面及绿道、漫道系统等措施构建生态廊道,满足人们休憩、亲海、娱乐、观景等需求。允许部分越浪的海堤,堤顶应满足抗冲要求。丁山二期海堤堤顶是堤路结合并有通车要求的堤顶,应满足CJJ 37—2012《城市道路工程设计规范》、CJJ 75—97《城市道路绿化规划与设计规范》的要求。

4.3.2.4 背水坡

背水坡在放缓坡比的基础上,增加反滤层与生态护坡结构。生态护坡结构选用边坡生态袋植草护坡来营造生物生境,并种植植被。尽量采用本地植物,如文殊兰、番杏等耐盐碱地被植物,努力营造与当地环境相适应的滨海生态景观带。

4.3.3 沿海防护林修复

根据实施方案,拟在海堤背水坡脚向陆侧40 m的宽度内开展沿海防护林建设,形成连接海堤工程区域与堤后生产生活空间的生态缓冲带。具体的规划建设和空间布局中还应考虑区域的土地利用类型和权属关系、景观格局现状、建筑物和人口分布情况等,做到自然过渡、生态衔接、优化设计。考虑项目实施区域的堤后空间今后将作为工农业开发用地,为减少人类活动对生态海堤的影响,设计时考虑种植耐盐碱乔木类或经济果树,可供选择的植被树种包括柽柳、水杉、琼崖海棠、朴树、苦楝、白千层、海桐、海芋、水烛等。沿海防护林修复中,应优化林相结构和林分密度,增强林地的生态防护功能,同时调整林分组成,增加生物多样性,实现由单一防护林向景观防护林的转变,实施精细化修复和改造,构造有层次有韵律的沿海风景林带景观。

5 结 语

建设生态海堤是贯彻落实习近平生态文明思想,践行绿色发展理念,补齐浙江省防潮御灾短板,保障沿海地区高质量发展的重要举措。根据生态海堤的概念,总体上以下理念可指导生态海堤建设:①生态海堤建设必须以确保安全为前提,海塘生态化宜采取构造物孔隙化、粗糙化、坡度平缓化等措施;②位于淡水、海水交界的滨海湿地具有更丰富的生物多样性,稳定的岸滩生境是形成丰富生态系统的重要基础,适当的水体交换利于生态改善;③海域应为各种海洋生物提供更多的生长和栖息空间,陆域应增加水源和防风措施,以增加生物多样性;④植被种植应以乡土物种取代景观物种,生物资源恢复应使用本地物种,避免外来物种入侵。

目前我国生态海堤建设存在较大的技术局限性,正处于积极探索和不断完善的阶段,亟需广泛吸取经验。沿海地区应将生态海堤建设理念贯彻到“规划研究—方案制定—设计实施”的全过程中,并加强适宜性评价,不断优化方案,科学实施工程建设项目。在未来浙江省海塘安澜千亿工程的推进过程中,应积极借鉴国内外先进经验,根据沿海各地海岸带的生态环境特征,构建海岸带保护和开发利用格局,选择适合的生态海堤建设方式[8],探索形成具有区域特色的生态海堤建设技术体系。