长江经济带多维度城镇化对废水排放的影响

章恒全,杨 柳,李 阳,张陈俊,孙 瑶

(1.河海大学商学院,江苏 南京 211100; 2.长江生态环保集团有限公司,湖北 武汉 430014;3.江苏科技大学经济管理学院,江苏 镇江 212100; 4.黑龙江农垦职业学院,黑龙江 哈尔滨 150000)

工业化和城镇化的推进消耗了大量的水资源,同时也排放了更多的废水[1]。废水排放量的持续增加不仅破坏了水环境,也加剧了地区缺水程度[2]。根据《中国水资源公报》显示,2017年我国废、污水排放量已增加至约700亿t,水环境质量的恶化已逐渐成为限制我国经济社会健康发展、居民生活质量提高的重要瓶颈[3]。联合国《2030年可持续发展议程》指出,要为所有人提供清洁的用水[4]。我国在2013年正式实行最严格水资源管理制度,要求确立水功能区限制纳污红线,减少废水排放量,保证水功能区水质达标率提高到95%以上[5]。我国多次强调了这一目标的实现,要求各级政府严格限制排污总量。随着“绿水青山就是金山银山”科学论断的提出,我国城镇化发展逐渐走上了一条更加重视产业互动、生态宜居、和谐发展、城乡统筹、资源集约的新型城镇化道路[6],旨在摒弃过去只强调速度的发展方式,降低环境污染程度,保证经济发展的质量[7]。

长江经济带是我国经济发展的关键区域,具有非常重要的战略地位[8]。长江经济带面积虽然仅为全国的21%,但废水排放总量占全国的40%以上,单位面积的化学需氧量、氨氮等排放强度是全国平均水平的1.5~2倍[9]。2016年《长江经济带发展规划纲要》明确提出要推行新型城镇化,促进城镇化进程与水环境保护协同发展,努力提升水环境和水生态质量,发挥长江经济带在全国经济社会可持续发展中的引领和示范作用[10]。那么,应该如何综合考虑新型城镇化的内涵测度长江经济带多种维度的城镇化水平,长江经济带各维度城镇化进程如何,不同维度城镇化发展水平是否会对长江经济带废水排放产生不同的影响,本文旨在解决以上3个问题。

1 文献综述与理论分析

1.1 文献综述

在我国经济发展与环境改善的进程中,城镇化对水和空气等环境质量的影响引起了学者们的广泛关注[11-12]。有学者认为城镇化与水污染之间存在正相关关系[13-14],在推进城镇化的过程中确实破坏了生态环境[15]。马海良等[16]通过熵权法计算工业废水污染指数,研究城镇化进程中工业废水污染的排放情况,结果发现城镇化发展速度过快会使工业废水污染程度恶化。城镇化率较高的地区,工业程度也较高,因此工业废水排放量也会相应上升[17]。也有学者认为,城镇化的发展会带来环境质量的改善。马青等[18]以2007—2016年为研究窗口期,利用GLS方法和PVAR模型对城镇化与污染物排放的关系进行检验,认为在高质量外商投资和人力资本的背景下,城镇化进程是推动污染物减排的显著原因。此外,何舸等[19]、丁翠翠[20]、阚大学等[21]的研究也均表明在特定时期下,城镇化进程对污染物排放起到了明显的抑制作用[22]。

废水排放量的大量增加首先出现在高耗水的工业企业,同时农村居民进入城镇生活也带来更多生活污水的排放,总废水排放量呈现持续增加的趋势;随着经济发展带来的政府环境政策的实施及用水技术提升等,废水排放量逐渐下降,即城镇化与废水排放量之间遵循环境库兹涅兹曲线,二者呈现非线性关系[23]。尹庆民等[24]通过STIRPAT模型分析长江经济带城镇化对工业废水排放的影响,发现长江中上游地区二者呈现倒“U”形关系,而长江下游则为倒“N”形。杜江等[25]同样也发现城镇化与包括废水在内的四类污染物的排放量存在倒“U”形曲线关系。然而对于拐点学者们尚存在不同的看法,靖学青[26]从产业、人口、地域景观、生活方式4个方面构建了城镇化水平综合指数,认为拐点出现在51.38%。王家庭等[23]认为当城镇化率超过41.27%后,对环境的影响就会由负面转为正面。何禹霆等[27]则发现在考虑外商直接投资的条件下,这一拐点约为62.05%左右。

总揽国内外现有文献,学者们从不同角度深入探讨了城镇化对水污染物排放的影响,并已取得丰硕成果,为后续研究提供了良好的参考价值和重要的逻辑起点,但仍然存在以下改进空间:一是城镇化的测度方式较为固定。多数研究只考虑了人口或经济城镇化对自然环境的影响,用城镇人口占比和二、三产业比重表征城镇化水平,忽视了城镇化的发展质量和其他维度。为弥补这一缺陷,不少学者采用综合指标体系对城镇化进行评价,将经济发展、空间建设、社会进步、生态环境也纳入考核范围之内,以期求得城镇化的综合发展指数。但总指数概括性过强,无法精准体现各地区在人口、土地、经济发展速度上的差异。目前还少有研究结合上述两种方法的优点,从人口、经济、土地、社会、生态等维度分别甄选指标,精准测度出不同维度下的城镇化发展指数。二是有关城镇化与水污染的研究视角较为单一。现有研究多从国家、区域或省市的单一层面构建窗口期线性回归模型,以期拟合城镇化对水污染造成的长期影响。囿于该思路限制,实证结论不仅忽视了不同地理尺度、不同时间窗口可能存在的分异,还忽视了城镇化对水污染的短期动态作用。目前还少有研究整合全域和省域等多个分析视角,分别从长期拟合和短期作用两个维度探究城镇化对水污染的综合影响。

基于此,本文利用熵值法计算长江经济带11省市2001—2019年多维度城镇化指数,采用门槛模型研究新型城镇化发展对废水排放的影响。

1.2 理论分析

基于对以往文献的分析,本文认为城镇化的推进究竟是抑制了废水的排放还是加剧了水环境污染取决于规模效应与技术进步效应之间的抗衡。城镇作为人口、经济和产业的聚集地,消耗了大量的资源[28]。随着城镇规模的扩大和城市工业进程的推进,城市人口的大量增加加剧了生活用水的消耗,工业企业也需要水做原料[29],这使得生活污水和工业废水排放量逐年升高。另一方面,得益于人口和生产的聚集,产业规模化、技术革命化和制度创新化更容易在城镇实现[30],技术进步带来更加高效的生产技术和监督平台,抑制污染物的排放[31]。总体上,在大量生产要素聚集、人口迁移和政府政策干预等综合作用下,城镇化进程对废水排放影响呈现非线性特征[32]。

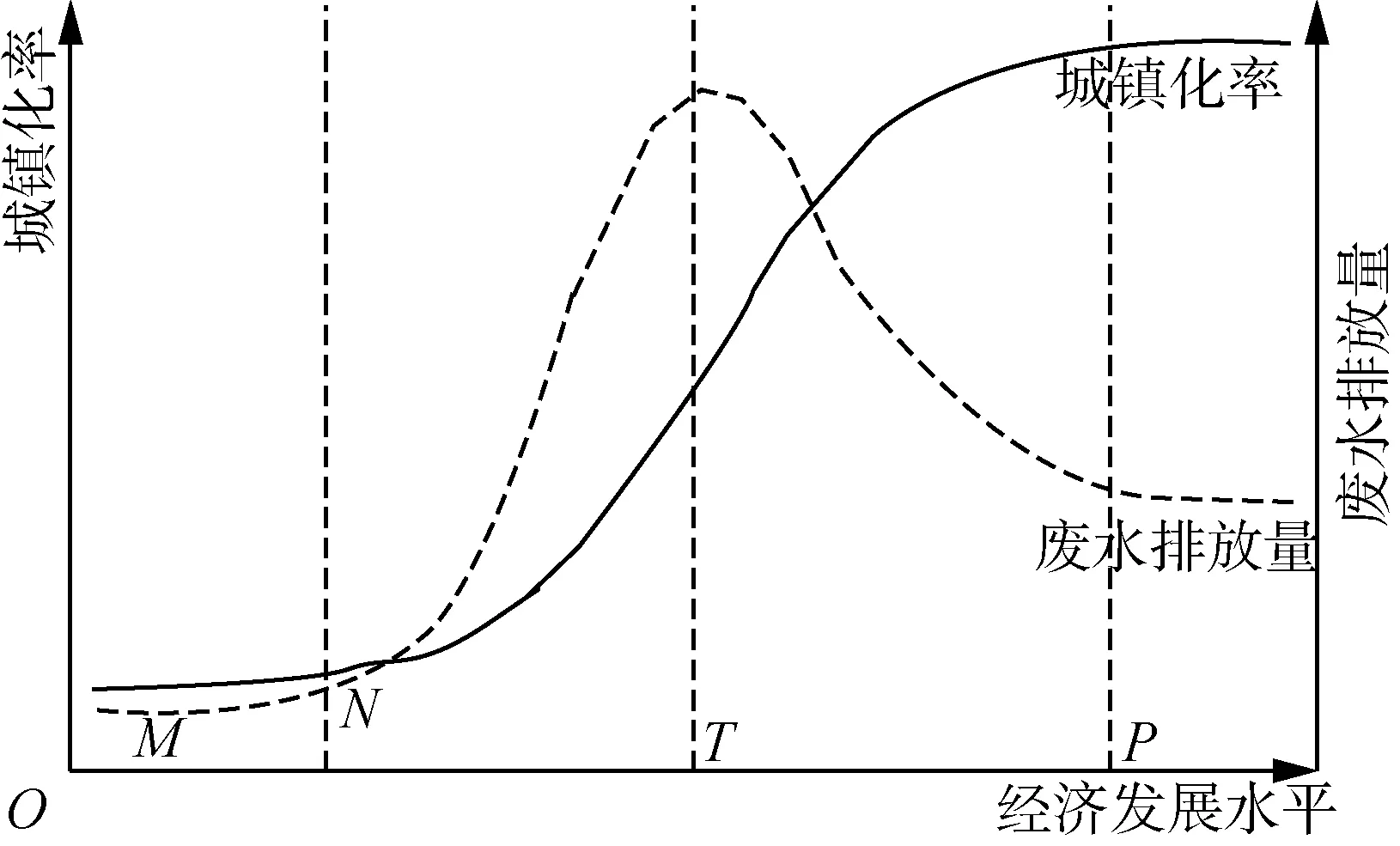

倒“U”形理论认为,经济发展过程中城镇化对生态环境所产生的影响具有阶段性[33-34]:在初始阶段(图1中M点),城镇化率处于较低水平,废水的排放主要来自居民生活污水和少量工业废水[35]。起步阶段(M→N),城镇建设较为缓慢,人口流动意愿不强,废水排放相对稳定。随着城镇化的发展(N→T),人口和资源逐渐流入城市,不仅通过集聚效应使得城镇生活废水排放增多,也通过工业化的发展促进工业废水的排放[36]。这一阶段,城镇成为人口和资源集聚地,规模效应强于技术进步效应,因此这一阶段城镇化对废水排放量表现为促进作用。人口流动到城市,有利于创造出更多创新性的成果[37]。面对废水排放过多带来的环境污染,政府监管部门也会出台相应的环境保护政策,对无限制的废水排放加以约束[38]。假设城镇化率提高到T点,废水排放量达到最大,但城镇化进程仍处于快速推进时期。当经济发展越过特定“拐点”后,城镇对于人口和资源的吸引力开始逐渐降低,技术进步效应超过规模效应成为主导废水排放量的因素,环境污染会随着经济发展而有所改善。在技术进步效应逐渐发力时期(T→P),废水排放量逐渐减少[39],这一趋势会持续到城镇化发展稳定期(P)。此后在清洁生产技术推广和环境保护政策的实施下,废水排放量逐渐趋于稳定。

图1 城镇化与废水排放量演变关系

长江经济带横跨中国东中西三大区域,汇聚了超过全国40%的人口和GDP,11个省市城镇人口占总人口平均比重在2001—2019年间增长近1倍。长江经济带废水排放总量于2015年达到318.55亿t,此后开始逐渐下降。因此,本文利用门槛模型,检验倒“U”形理论是否适用于长江经济带。

2 研究方法和数据

利用熵值法构建城镇化发展评价指标体系,对长江经济带各省市5个维度城镇化发展水平进行测度,并利用空间标准差椭圆分析各维度城镇化的空间特征;最后通过构建面板数据门槛模型,分析各维度城镇化可能对废水排放量存在的长期门槛效应。

2.1 熵值法

本文采用加入时间变量的熵值法对5个维度的城镇化发展分别进行测度,该方法利用指标的固有信息判断各项指标的效用价值,可以在很大程度上避免主观评价带来的偏差[40]。主要包括以下步骤:

a.对于正向指标和负向指标,分别采用式(1)和式(2)对所有数据进行标准化处理:

x′θij=xθij/max{xθij}

(i=1,2,…,n;j=1,2,…,m;θ=1,2,…,r)

(1)

x′θij=min{xθij}/xθij

(i=1,2,…,n;j=1,2,…,m;θ=1,2,…,r)

(2)

式中:x′θij为第θ年i省市第j个指标标准化后的数值;xθij为i省市第j个新型城镇化指标值;n为省份数量;m为指标数量;r为年份。

(3)

gj=1-ej(j=1,2,…,m)

(4)

2.2 空间标准差椭圆分析

空间标准差椭圆法(standard deviational ellipse,SDE)是一种通过求解分析对象离散点集平均中心点和其他点位之间的标准距离,进而测量分析对象离散点分布和方位的经典空间统计方法,能够精准揭示各类型变量的空间分布特征,被广泛运用于社会学、生态学、人口学、地质学等领域[41],SDE主要通过方位角、中心点、长轴、短轴等参数来描绘变量的空间分布特征,使用SDE对长江经济带11省市城镇化发展进行研究,可直观反映城镇化发展的空间分布特征和重心移动趋势,从时间、空间两个维度揭示各省份存在的差异及演变趋势,具体而言:长轴表示城镇化发展的分布方向,短轴表示城镇化发展的分布范围,椭圆越扁,表明方向性越明显。计算求得的平均中心即为城镇化发展的空间重心,重心位置的移动和分布可揭示城镇发展的变化特征和均衡性。

2.3 门槛模型

门槛效应是指当一个经济参数越过某一特定数值后,导致另一参数突然转向不同发展形势的经济现象。本文借助Hansen[42]的研究思想,建立门槛回归模型如下:

lnFit=μit+β1UitIit(Uit≤γ1)+

β2UitIit(Uit>γ2)+θCit+εit

(5)

式中:Fit为i省市第t年废水排放量总量;Uit为i省市第t年城镇化发展指数,包括人口城镇化、经济城镇化、空间城镇化、社会城镇化和生态城镇化;γ为模型中可能存在的门槛值;β为不同门槛值下各维度城镇化发展指数对废水排放的影响;Cit为控制变量组,包括地区常住人口总量、技术发展水平、外商投资水平、对外投资水平;θ为模型中各控制变量的系数;εit为随机扰动项;μit为个体效应;I(·)为取值为1或者0的示性函数。

2.4 指标选取与数据来源

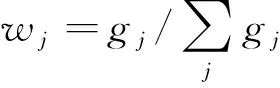

本文研究多维度城镇化对废水排放量可能存在的门槛效应影响,核心被解释变量为地区废水排放总量,核心解释变量为5种城镇化发展指数。从人口城镇化、经济城镇化、空间城镇化、社会城镇化、生态城镇化5个维度,甄选23项单项指标分别衡量长江经济带11省市的城镇化5个维度的综合发展情况,如图2所示(括号内为指标权重)。23个评价指标中,除城乡居民人均可支配收入水平比值和文盲率为负向指标外,其余评价指标均为正向指标。

图2 长江经济带多维度城镇化发展综合评价指标体系

本文加入的控制变量包括:①人口规模。随着人口数量逐渐增加,人与资源环境的矛盾日益尖锐,水环境受到的压力也随之上升[43]。采用地区年末常住人口表征人口规模大小。②科技发展水平。科技创新可以促进资源利用效率的提高,使水资源得到充分利用。此外,科技进步也可以为保护水环境提供更强大的技术基础,提升城市环境保护水平[44]。采用能源强度(万元GDP标准煤消耗量)的倒数表征科技发展水平,该指标越大,表明科技发展水平越高。③外商投资水平。FDI的流入可能带来更清洁的生产技术手段改善水生态环境,但也有可能带来外国的污染行业加剧废水排放。本文将外商直接投资纳入控制变量,并采用IFDI流量来表征外商直接投资水平[45]。④对外投资水平。作为资本流动的方式之一,OFDI具有显著的逆向技术溢出效应、规模效应和结构效应,对水环境的影响同样重要。本文采用OFDI流量表征对外直接投资水平大小[46]。

本文以长江经济带11省市作为研究对象,以2001—2019年作为时间窗口,各指标数据来源于《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《国民经济与社会发展统计公报》《中国人口和就业统计年鉴》以及各省市统计局、统计年鉴等,少量缺失数据采用插值法补齐。为消除通货膨胀影响,以货币为单位的数据均以2001年为研究基期做平减处理。特别地,针对生态城镇化“工业污染治理完成投资”指标项,参照朱平芳等[47]做法,将“0.55×消费物价指数+0.45×固定资产投资价格指数”作为平减指数,对该指标进行平减处理。

3 长江经济带城镇化指数测度及对废水排放的门槛效应

3.1 重心迁移与离散趋势分析

利用熵值法对原始数据进行计算,分别得出长江经济带11省市人口城镇化、经济城镇化、空间城镇化、社会城镇化、生态城镇化各项指标的客观权重,进而求出2001—2019年各省市的城镇化发展指数。各维度城镇化发展指数变化趋势如图3所示。

(a) 人口城镇化

利用ArcGis软件对长江经济带11省市5个维度的城镇化发展指数进行分析,探究城镇化进程在空间上的差异。

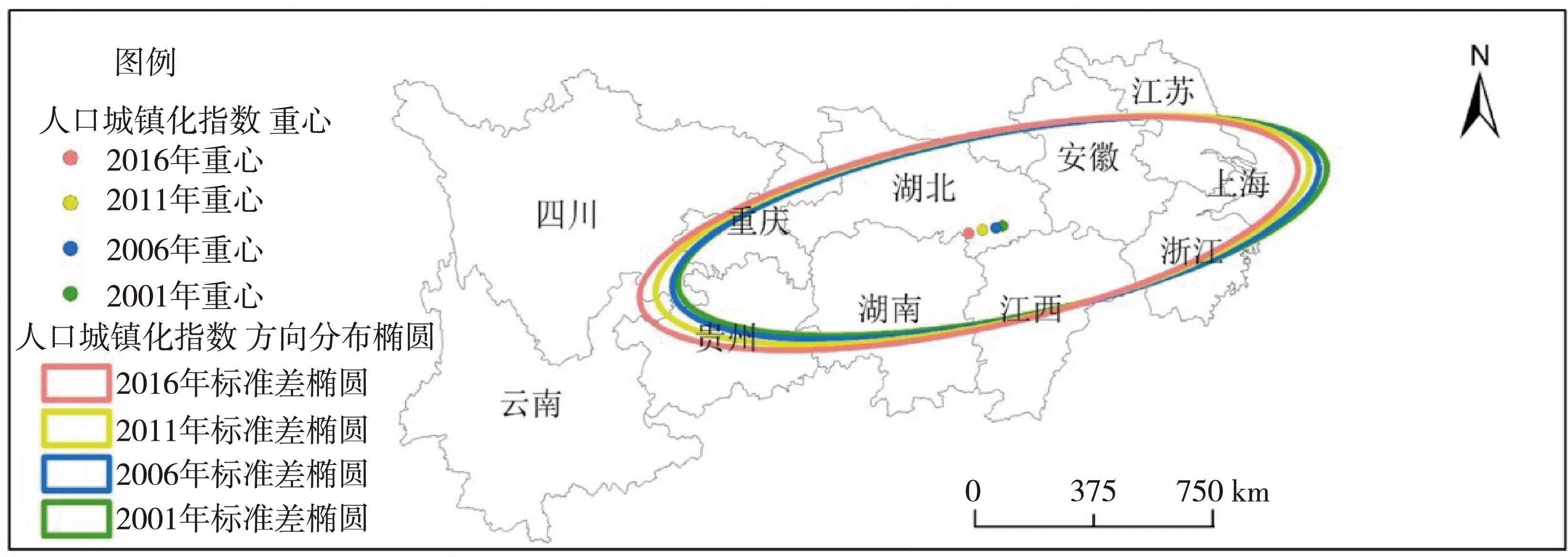

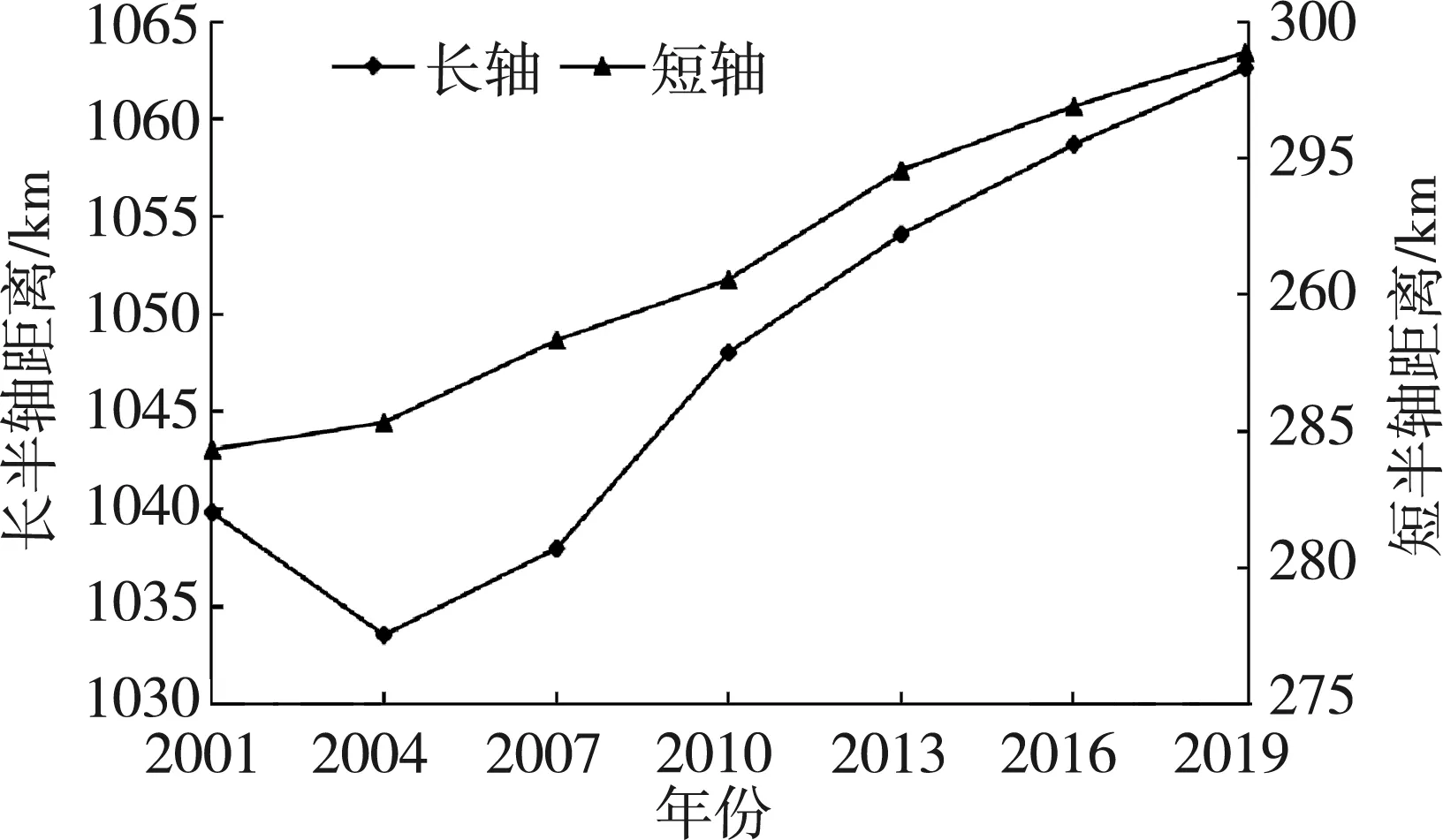

图4为2001—2019年长江经济带各省市人口城镇化发展指数标准差椭圆图,从标准差椭圆参数来看,长轴变化区间为1 033.53~1 062.60,短轴变化区间为284.31~298.86,整体呈现为“东西长、南北短”。在研究期内,椭圆逐年向西南方向迁移。如图5所示,椭圆长半轴表现出“先变短、后增长”的变化趋势。2001—2004年,长轴从1 039 km缩短至1 033 km,说明指数分布范围变小,集中程度更高;2004—2019年稳定上升至1 063 km。短轴相比长轴变化更趋稳定,整个研究期内呈稳定增长趋势,年均变化0.81 km,说明人口城镇化发展指数数据范围逐年变广,数据的离散程度有所增大。

(a)人口城镇化发展指数标准差椭圆

图5 2001—2019年长江经济带各省市人口城镇化指数椭圆长短轴变化

从标准差椭圆重心迁移情况来看,从2003年至研究期末,重心一直向西南移动,说明上游和中游地区的人口城镇化进程正加速推进,东西方位差距逐年缩小。如表1所示,长江经济带11省市人口城镇化发展指数重心在东西方向上共移动129.47 km,且除2002—2003年向东移动1.198 km外,其余17年均向西移动,说明整体来看上游地区的城镇化推进速度快于下游地区。2010—2011年移动距离最远,重心向西边移动了17.79 km,说明在整个研究期内,该年份上游地区与下游地区城镇化推进速度之差达到最大,重心向地理区位的上游省份迁移。与之相反,2001—2002年移动幅度最小,重心仅向西移动了0.620 km。就南北方向而言,重心共有16次向南移动。与南北方向迁移情况相同,2001—2002年的移动距离最短,仅向北移动了0.064 km。2010—2011年移动距离达到最大,向南移动了3.35 km,说明贵州、云南等南方省市城镇化进程逐渐提速。

表1 长江经济带人口城镇化指数椭圆重心移动距离 单位:km

3.2 门槛效应检验与置信区间估计

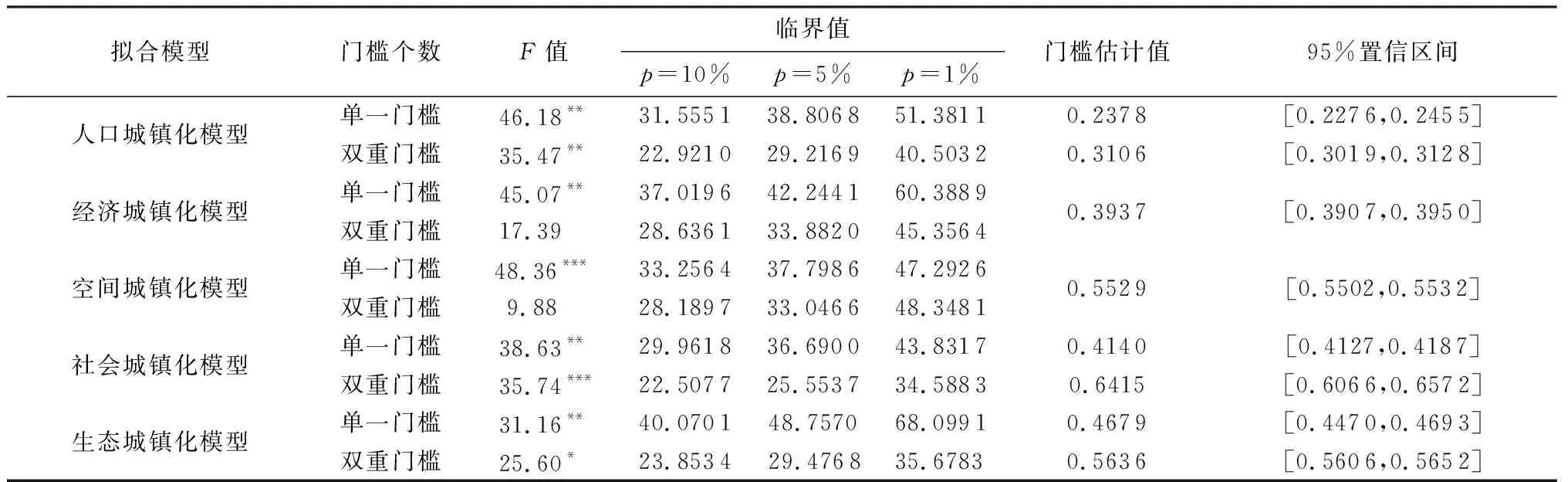

采用300次Bootstrap自抽样法对模型中的门槛效应进行检验,以探究5个维度城镇化对废水排放影响的门槛点个数,同时,对模型中可能存在的门槛值和置信区间进行估计,结果如表2所示。

表2 门槛效应检验结果与置信区间估计

综上,人口城镇化模型、社会城镇化模型和生态城镇化模型均存在显著的双门槛效应,经济城镇化模型和空间城镇化模型仅存在单门槛效应。这说明,在人口、社会和生态城镇化推进过程中,废水排放量会跨越两次门槛值,转换两次发展趋势;而在经济和空间城镇化推进过程中,废水排放量只会跨越一次门槛值,转换一次发展趋势。

3.3 门槛模型回归结果分析

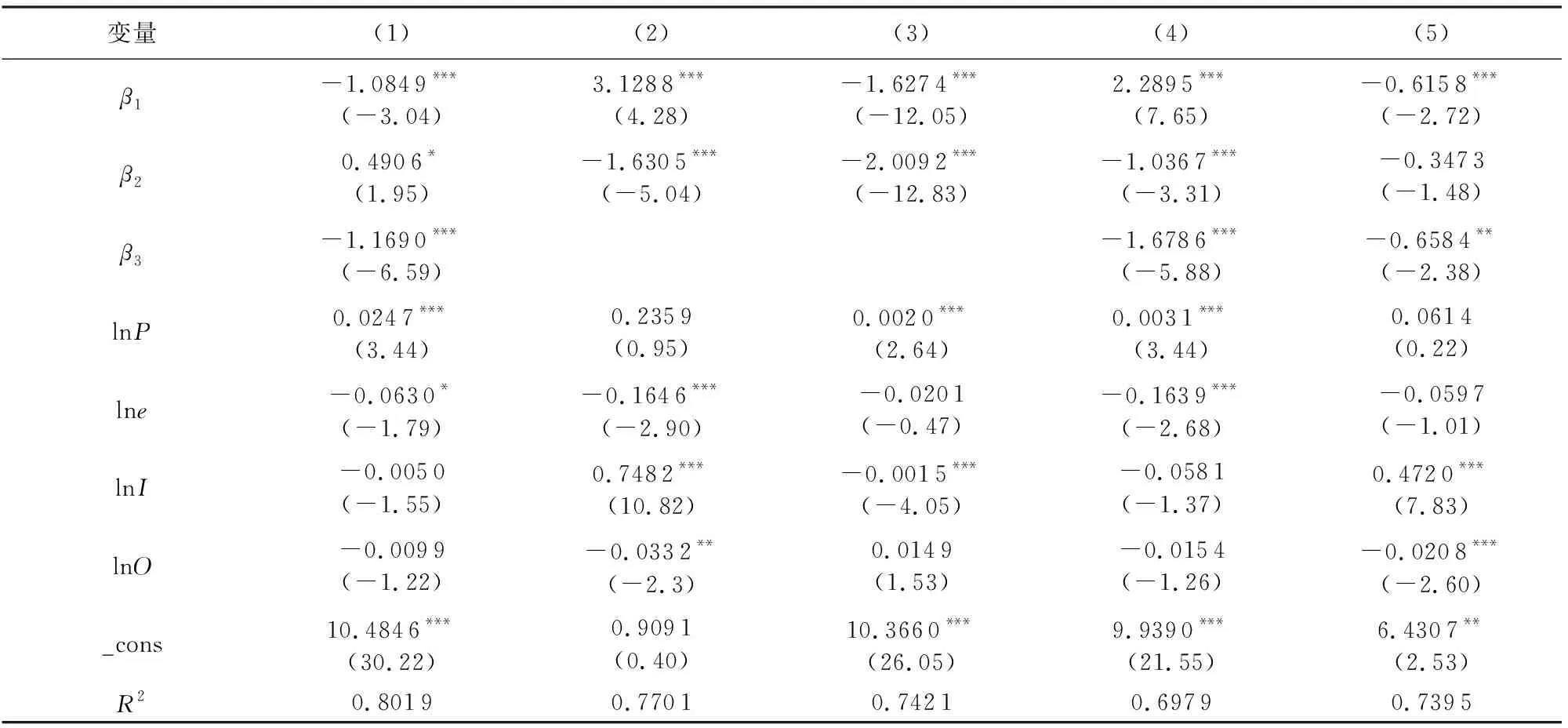

本文对各模型中的指标变量进行门槛效应回归,结果如表3所示,列(1)~(5)分别为人口城镇化、经济城镇化、空间城镇化、社会城镇化、生态城镇化对废水排放量的影响。

表3 新型城镇化门槛模型估计结果

根据各门槛模型的回归结果,可得出如下分析:

a.人口城镇化。长江经济带11省市废水排放量存在基于人口城镇化发展指数水平的双门槛特征,不同人口城镇化水平对水污染的影响存在显著差异,且整体呈现为倒“U”形的影响关系。具体而言,当人口城镇化发展指数低于0.237 8时,发展指数的弹性系数β1为-1.084 9,表现出抑制作用。当发展指数介于0.237 8~0.310 6时,弹性系数β2符号发生改变,此时人口城镇化发展指数每增加一个单位,将促进废水排放量相关指标多增加0.490 6。当发展指数越过第二门槛值后,弹性系数β3恢复至-1.169 0,且抑制作用更加明显。不难理解,在人口城镇化建设初期,人口迁移和产业聚集极易形成规模效应,生活和生产的用水方式更加集中,节水设施的建设降低了管网漏损率,使用水总量和废水排放量一同降低。但是,当城镇化发展至中期,人口的涌入速度远超过技术的发展速度,城镇人口激增导致用水量和废水排放量也随之上升。同时,城镇对农村人口具有较强的引力,劳动力聚集促进社会和经济更快地发展,进而导致生活和工业废水排放总量持续上升。当人口城镇化发展至一定阶段后,人力资本和优质生产资源产生巨大的集聚效应,进一步抑制了废水的排放。

b.经济城镇化。不同经济城镇化发展指数水平对长江经济带11省市废水排放量具有相反的影响,且表现为“促进”到“抑制”的变化过程。当经济城镇化发展指数低于门槛值0.393 7时,城镇化弹性系数β1为3.128 8,表现出显著的促进作用。当城镇化发展越过门槛值之后,经济城镇化发展指数的弹性系数β2降低至-1.630 5,说明当城镇化发展指数每增加一个单位,废水排放量相关指标随之减少1.630 5。这可能是我国经济发展转型升级所带来的结果。发展之初,长江经济带各省市囿于“唯GDP论英雄”,大批重污染工业加速发展,助力各省市经济腾飞。但是,这些企业具有极强的破坏力,给水环境带来的压力与日俱增。随着国家一系列“节能减排”政策的出台,经济发展逐渐由“粗犷式”增长向“环境友好型”增长转型,长江经济带各省市大力优化产业结构,重污染企业淘汰或转型,二、三产业比重逐渐提高。各企业对资源环境的依赖性呈弱化迹象,从而随着经济城镇化发展的提速,废水排放量持续减少。

c.空间城镇化。当发展指数低于0.552 9时,空间城镇化弹性系数β1为-1.627 4,对废水排放量表现出显著的抑制性。当发展指数越过0.552 9时,空间城镇化对废水排放的抑制作用进一步突显,弹性系数β2降低至-2.009 2,说明每当空间城镇化系数增长1个单位,废水排放量相关指标将随之降低2.009 2个单位。如此结果,可能是空间城镇化的加速发展突显了城镇化的聚集效应和规模效应。一方面,城市是知识水平和科学技术的主要聚集地,空间城镇发达的地区,往往聚集更多的高水平学校、科研中心和高新科技企业,使得人力资本、创新科技和节能减排技术存在明显优势,更好地实现水资源的有效利用,导致废水排放也随之减少。另一方面,空间城镇化的发展也体现在城市基础设施的日益完善,节水系统、净水设施、污水处理的规模更趋庞大,对水污染物排放起到更加明显的抑制作用,表现出城镇化发展与废水排放呈动态演进的相反趋势。

d.社会城镇化。长江经济带各省市废水排放量存在基于社会城镇化发展指数水平的双门槛特征,不同社会城镇化水平对水污染的影响存在显著差异,且随着指数的提高,影响系数发生了从“促进”、“抑制”向“更抑制”的逐步转变。具体而言,当社会城镇化发展指数低于0.414 0时,弹性系数β1为2.289 5,城镇化对废水排放表现出明显的促进作用。当城镇化系数介于0.414 0和0.641 5时,弹性系数β2降低至-1.036 7,说明该阶段的城镇化对废水排放起到了抑制作用。进一步地,当社会城镇化发展指数越过0.641 5后,弹性系数β3继续降低至-1.678 6,表明发展指数每增加一个单位,可抑制废水排放相关指标减少1.678 6个单位,出现该现象的原因可能在于人口素质和消费对象的转变。一方面,在社会城镇化发展早期,随着人们生活水平的逐渐提高,对水资源的依赖与消耗也呈强化趋势。但是,当社会城镇化发展至一定阶段后,人们的消费对象再次向服务型产品发生转变。服务型产品在生产过程中的水资源消耗量远远小于衣、食、住、行的水资源消耗量,污染物排放也随之减少。另一方面,当进入较高层次的社会城镇化阶段后,家庭节水系统也逐渐普及,智能化的设备帮助家庭提高水资源利用效率,进而减少了废水的排放。

e.生态城镇化。生态城镇化发展指数对长江经济带各省市废水排放存在显著的双门槛影响,但始终保持为抑制作用。当生态城镇化发展指数低于0.467 9时,弹性系数β1为-0.615 8,表明生态城镇化发展指数每增加一个单位,废水排放量相关指标将降低0.615 8个单位。当城镇化介于0.467 9和0.563 6时,社会城镇化对废水排放的抑制作用有所减弱,弹性系数β2表现为-0.347 3,但不显著。当社会城镇化发展指数越过0.563 6时,抑制作用进一步突显,弹性系数β3表现为-0.658 4。不难理解,在城镇化发展早期,长江经济带各省市聚集了大量的钢铁、化工、煤炭、造纸、金属、药业等企业,这些企业在早期并没有受到过多的约束。随着当地政府在工业污染治理等方面的生态投入,这些资金很快起到了“立竿见影”的效果,显著抑制了废水的排放。当城镇化发展至一定阶段后,受限于科技进步发展速度的相对滞后,政府的治理投资没有从根源上解决污染治理的技术难题,导致对水污染的抑制作用有所减弱。进一步地,随着水环境问题的日益突显,政府以更大的决心和财力加大对水污染治理的投资力度,相关技术快速发展,“工业污染治理完成投资”和“城市污水日处理能力”等生态城镇化指标加速推进,更有效地抑制了废水排放。

f.其他控制变量。人口规模在各模型中都体现出对废水排放的促进作用,在经济城镇化模型弹性系数达到0.235 9。一方面,人口数量激增会加大对生活用水的需求量,进而导致废水排放量上升。另一方面,人口数量增多积累了大量的优质人力资本,是工业发展的“助推器”,促使更多的工厂和企业蓬勃发展,对水资源的需求进一步强化,更多的工业废水随之排放。

科技发展水平在各模型中都表现出对废水排放的抑制作用。一方面,科技水平的提升带来了先进生产技术的进步和扩散,随着企业生产效率逐渐提高,在生产相同产量产品的背景下,水资源的循环次数更多、利用量更低,企业对资源的依赖和消耗强度有所减弱,导致污、废水排放量也随之减少。另一方面,科技的进步也提升了对污染物的处理和净化能力,减缓了水环境所面临的压力。

IFDI在经济城镇化模型中表现出显著的“污染天堂”效应,弹性系数为0.748 2。一个可能的解释是,目前我国的外商引资模式仍然以“资源寻求型”为主,这类企业虽然对长江经济带各省市经济发展注入了新的活力,但同时也对环境带来额外的压力和负担,促使污染物排放量增加[48]。在其他模型中,IFDI的弹性系数表现为负,但不显著。这说明IFDI的流入也带来了一定的先进生产技术和科学管理经验,对我国企业的转型升级具有促进作用,进而可能抑制废水排放量的增加。

OFDI在各模型中主要体现为显著的“污染光环”效应,在经济、生态城镇化模型中弹性系数分别为-0.033 2和-0.020 8,显著地抑制了废水排放的增加。究其原因,随着长江经济带各省市城镇化进程的推进,部分企业会在成本较低的东道国进行对外直接投资,一方面,OFDI将一部分高污染企业转移至国外,延缓了本地重污染工业规模的扩张;另一方面,OFDI也将一部分过剩的产能转移至国外,降低了污染物的排放[49]。但同时,OFDI的弹性系数数值较小,这可能是因为目前我国的OFDI主要集中于采矿业、零售业、租赁业等传统行业,很少涉及信息传输、科技服务等高新行业,且投资多集中在亚、非、拉等国家,难以从海外获取足够的先进科技技术的溢出效应,对污染的抑制作用较为有限。

4 结 论

本文以人口、经济、空间、社会、生态5个维度城镇化发展作为切入点,运用熵值法对城镇化指数进行测算,然后基于长江经济带11省市2001—2019年的面板数据,利用门槛模型探究多视角城镇化发展对废水排放量的影响方向及作用大小,结果表明:长江经济带5种城镇化指数均呈现为逐年波动上升的态势,各维度城镇化大体呈现出“下游高、中游次之、上游低”的分布格局,各维度城镇化标准差椭圆均呈现出由“东北”向“西南”的移动趋势,表明上游地区与其他地区的发展差距有所减小。研究长江经济带城镇化发展对废水排放影响的门槛效应发现,人口城镇化发展对废水排放量存在“抑制—促进—抑制”的双门槛效应,经济城镇化存在“促进—抑制”的单门槛效应,空间城镇化存在“抑制—更抑制”的单门槛效应,社会城镇化存在“促进—抑制—更抑制”的双门槛效应,生态城镇化存在“强抑制—弱抑制—强抑制的”双门槛效应。