基于区位适宜性和生态敏感性的农村居民点布局优化

——以西藏改则县为例

黄背英,谢保鹏,陈英,王泰炳,陶文倩,裴婷婷

(甘肃农业大学管理学院,兰州 730070)

农村居民点是农户进行生产和生活的重要空间,是农村人地关系交汇形成的具有特定结构和功能的综合体[1]。农村居民点作为乡村发展的空间载体,其空间布局不断演变[2],随之出现的农村居民点布局散乱、设施落后、环境污染、无序扩张以及缺乏科学规划[3]等问题也亟需解决。与中部和东部地区相比,西藏阿里地区的农村居民点布局大多是在自发状态下形成的,区位条件差、人口稀少、人居环境恶劣,人为活动对生态环境的扰动较大,是当前国土空间优化的重点区域。西藏阿里地区作为青藏高原生态安全屏障的重要组成部分,其区位和生态环境具有重要地位,因而形成一套合理的优化西藏阿里地区的农村居民点布局方案,真正做到因地制宜、量体裁衣,为西藏阿里地区保障其生态屏障作用、持续改善农村生态环境、发挥自然资源的基础性和保障性作用具有重要意义。

国内外关于农村居民点布局已有大量成熟的理论和实践探索。国外研究多集中于农村居民点区位的选址及布局理论[4],国内学者则多围绕农村居民点布局空间特征[5]及影响因素[6]、演变特征的驱动机制[7]和空间优化与重构[8]等方面开展研究,并结合区位条件[9-10]、农户意愿[11]、耕作半径[12-13]等制定了不同的农村居民点优化调整方案。不同于中部和东部生态环境、自然资源禀赋较好[14]的地区,作为生态屏障且地处藏北高原的阿里地区是我国西南边陲的重要门户,生态环境脆弱,对其农村居民点进行布局优化研究十分必要,尤其需要综合考量生态保护红线的约束作用,强调阿里地区在基于国家生态战略的大背景下的区位特殊性和生态重要性。西藏阿里地区的农村居民点布局优化路径与其他农区存在较大差别,中部和东部地区更加强调居民点用地布局优化对提高土地资源的节约集约利用水平和缓解用地矛盾的作用,而西藏阿里地区更强调区位条件和生态优先的双重作用,使农村居民点在生态格局稳定的前提下有序发展。但总体上研究多以乡镇、村为研究单元[15-16]。

本研究以西藏阿里地区改则县的农村居民点斑块为评价单元,首先,选取自然环境因素和社会经济因素对居民点区位条件进行综合评价,采用Natural Breaks 法将全县所有居民点区位条件分为5 个级别,分别表征区位条件的布局适宜性,作为居民点布局优化的基本依据之一。其次,考虑到改则县重要的生态地位,在居民点布局优化中还应特别关注生态本底条件,选择生态保护红线、归一化植被指数(NDVI)和植被净初级生产力(NPP)作为生态约束条件,综合评价不同居民点所处区域的生态重要性综合指数。最后以生态重要性综合指数为约束条件,基于生态保护的视角,结合农村居民点斑块区位条件的适宜性分级结果,将改则县农村居民点划分为重点发展型、潜力提升型、限制扩展型和生态搬迁型4 种布局优化类型,并针对各类农村居民点提出布局优化建议,旨在为西藏阿里地区的农村居民点发展提供科学参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

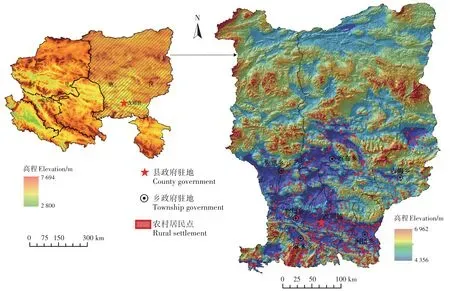

改则县位于西藏高原西北部,是西藏羌塘高原组成部分,属藏北褶皱区(西藏台块),地处阿里地区东部、藏北高原腹地,东经81°59′~86°00′,北纬31°30′~35°40′,东西长450 km,南北宽670 km,是阿里地区面积最大的一个纯牧业县。全县总面积135 618.40 km2,约占阿里地区总面积三分之一,下辖改则镇、物玛乡、麻米乡、洞措乡、先遣乡、察布乡和古姆乡等6乡1 镇,47 个村民委员会、2 个居委会(图1)。2010—2018年,农村居民点从247.81 hm2增加至309.26 hm2,农村人口从20 257人增加至23 390人,人均农村居民点面积从122.33 m2增加至132.22 m2,户均农村居民点面积从512.96 m2增加至522.49 m2。研究区内农村居民点布局分散,亟需进行布局优化。

图1 研究区示意图Figure 1 Location of the study area

1.2 数据来源

本研究所使用的居民点斑块、交通干线数据提取自改则县第三次全国国土调查矢量数据,全县共3 255个斑块;县政府及乡政府地根据实际位置地理坐标确定;饮用水水源地、生态保护红线和地质灾害数据来自改则县自然资源局。DEM(数字高程模型)、NDVI、NPP 等数据来自于中国科学院资源环境科学与数据中心(https://www.resdc.cn/Default.aspx)。人口数据来自于2019 年改则县统计年鉴。所有数据借助Arc-GIS 平台统一空间投影坐标进行处理,并将不同格式数据均转换为.shp 格式。

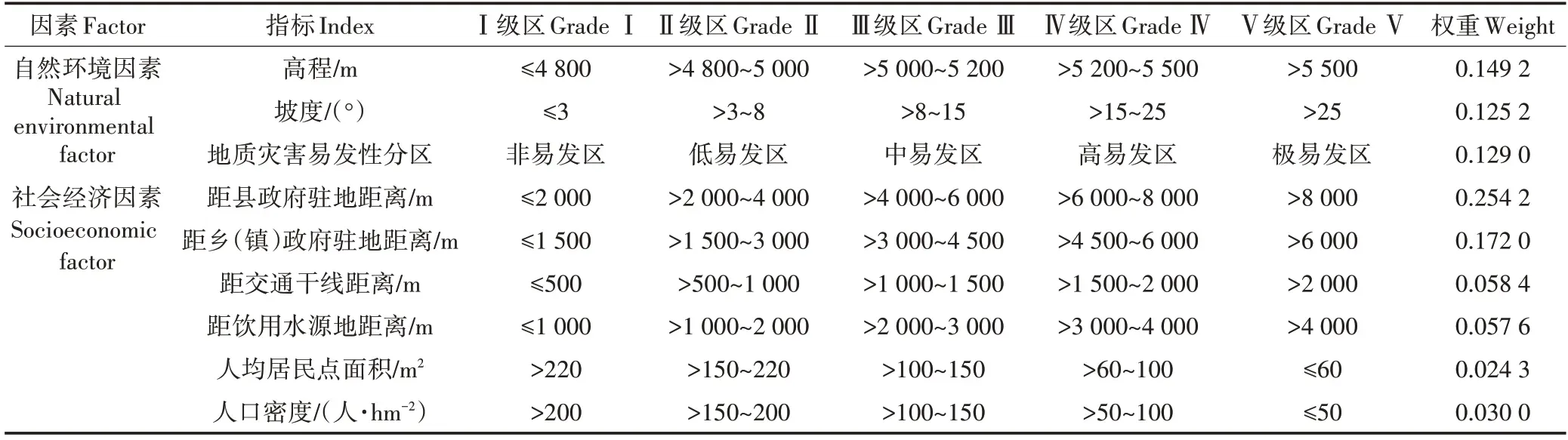

1.3 区位条件评价指标体系的建立

区位条件是影响农村居民点布局和发展的重要因素,同时也决定了农村居民点整理的难易程度和优先顺序[17-18],区位条件也是决定农村发展模式的重要影响因素之一,农村居民点区位选择受多重因素共同影响和制约,需综合考虑自然环境(地形、水源、土地等)和经济社会发展(交通可达性、工农业生产条件等)[10]。从改则县实际出发,区位条件综合评价指标由9个具体指标(表1)构成。

表1 农村居民点区位条件综合评价指标体系及权重Table 1 Comprehensive evaluation index system and weight of location condition of rural residential areas

社会经济因素选取的指标遵循农村居民点布局节约集约、因地制宜、合理规划的原则,并根据改则县的实际情况,选取距县政府驻地距离等6 项指标。距离县政府和乡(镇)政府驻地越近,发展的便利性越高,政府驻地一般为区域发展的增长极,辐射带动作用显著[21],通过区域的互动作用实现各种要素与资源的最优配置,区位发展优势显著。基于改则县地域范围广、贫困落后的现实状况,将距交通干线和饮用水水源地的距离作为评估指标,交通基础设施在城乡发展中具有引导作用,农村居民点一般以交通干线为发展轴分布,充分发展其集聚功能,引导居民点组团集聚式分布,距离交通干线越近,居民出行也越便利。水资源是人类生命活动不可或缺的物质基础,也是进行农牧生产必不可少的重要资源,农村居民点的建设选址与水源地密切相关[22],空间布局呈现近水趋向性[23]。人均居民点面积越大,易地搬迁或安置成本越高,不宜重新布局,进行村庄内部“自我调整”潜力较大,可逐步引导农村居民点趋于节约集约化发展。人口密度反映研究区域内人口分布的疏密程度,落后地区人口分布与经济发展空间具有较强的关联性,一般情况而言,对于经济发展落后地区,人口密度增加会产生规模效益[14],促进经济发展,这是居民点存在和发展的内部动力。

1.3.1 指标量化与权重确定

(1)指标量化

考虑到各农村居民点区位条件的优劣性,将各因子划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ5个级别,并采用5分制重新赋分,分别对应5、4、3、2 分和1 分,分值越高,表示区位条件越好,反之则区位条件越差。重新赋分之后,各因子可在统一的等级体系利用权重综合加权法计算区位条件的综合分值。农村居民点与县政府驻地、乡(镇)政府驻地、交通干线、饮用水水源地的距离及地质灾害易发性分区划分标准参考水土保持技术规范及国内已有的研究成果[24-25],并结合改则县的实际情况量化赋分。

(2)权重确定

将指标统一到相同的等级体系下以后,采用CRITIC-G1 组合赋权法计算权重,CRITIC 方法是基于评价指标的对比强度和指标之间的冲突性来综合衡量指标的客观权重,考虑指标变异性大小的同时兼顾指标之间的相关性,并非数字越大越重要,而是利用数据自身的客观属性进行科学评价。G1法是一种改进的层次分析法,其计算简便,可以避免评价指标过多时采用AHP 法判断矩阵一致性检验不通过的情况。引入CRITIC-G1 组合赋权方法,既能够避免由于偏重主观经验而忽略各指标间内在联系的问题,也能避免由于客观数据分析缺乏主观决策经验的指导所导致的权重不合理现象,更适合于本研究中农村居民点区位条件和生态重要性评价,综合CRITIC 的客观权重和G1法的主观权重,确定综合权重,具体计算步骤参考文献[26]。

1.3.2 区位条件综合分值的计算

5.仰口线虫病。本病的流行特点是发展缓慢,发病率较高,是一种地方流行性疾病。本病主要引起牛(特别是黄牛)发病,绵羊、山羊感染。

在ArcGIS 10.2 软件平台的支持下,运用多环缓冲工具和空间叠加分析工具,确定农村居民点与县政府驻地、乡(镇)政府驻地、交通干线和饮用水水源地的各个距离内居民点斑块的数量及面积;将居民点与数字高程模型(DEM)和坡度图叠加,获得各居民点斑块的高程和坡度。然后采用CRITIC-G1组合赋权法确定权重,并加权计算农村居民点总分值,计算公式如下:

式中:X为各农村居民点斑块的综合分值;Xij为每一个评价单元单因子的量化分值;Wi为第i项因子的权重;n为评价因子数。

采用Natural Breaks 法将其分为区位Ⅰ级区、区位Ⅱ级区、区位Ⅲ级区、区位Ⅳ级区和区位Ⅴ级区,其区位条件从优到劣,居民点斑块的条件对应高适宜、较高适宜、中适宜、较低适宜、低适宜。

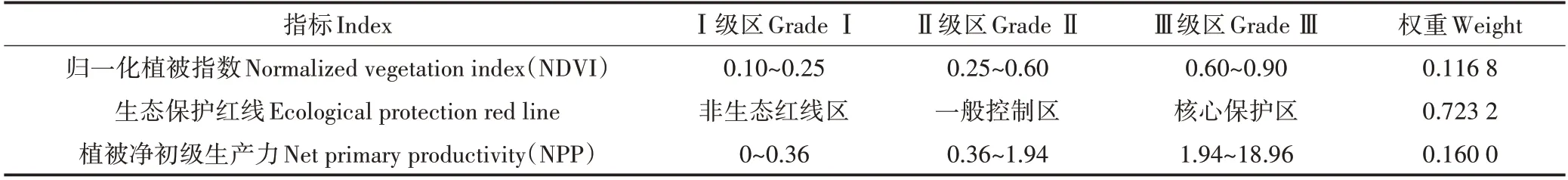

1.4 农村居民点生态重要性评价

由于改则县生态要素结构单一、生态实体本底脆弱,生态敏感区对人类生产、生活活动具有特殊性,极易受到人为的不当开发活动影响而产生生态负面效应。本研究选用NDVI、生态保护红线和NPP 测度生态重要性(表2)。NDVI 参考西藏已有的研究成果[27-28],青藏高原植被NDVI在0.1~0.9之间,多年平均值为0.49,不同类型植被覆盖度依次为森林(0.60)>栽培植被(0.25)>灌丛(0.21)>草甸(0.20)>草原(0.15)>高山植被(0.11)>荒漠(0.09)>其他植被(0.03)。NDVI 数值越大,区域植被覆盖度越高,环境越好,其生态越重要,作为生态安全屏障的保护作用也越大,不宜进行大规模的生产活动。生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域,是生态空间中最核心的刚性约束区域[29],应按照禁止开发区的要求进行管理,确保生态保护红线功能不降低、面积不减少、性质不改变[30]。本研究按照已有的划定成果将生态保护红线分为核心保护区、一般控制区和非生态红线区。NPP是指植物固定和转化光能为有机化合物的数量,与植物生长、发育、繁殖等自身生命活动相关,更是整个生态系统中生物成员生命活动的物质基础,表征陆表生态系统的质量状况和健康状况[31],是判定生态系统碳源、碳汇及调节生态过程的重要因子。本研究取其2012—2018 年的NPP 均值,采用Natural Breaks 法将其分为三类进行分析。

表2 农村居民点生态重要性评价指标体系及权重Table 2 Evaluation index system and weight of ecological importance of rural residential areas

将以上各因子划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ3 个级别,采用3分制重新赋分,分别对应1、2、3 分,分值越高,表示生态功能越好,更要重视其区域生态安全的屏障作用,减少人为活动,继续发展成为农村居民点的可能性就越小。使用前文相同的权重确定方法确定权重,基于上述综合加权指数法计算生态重要性的综合分值,并基于ArcGIS 10.2 运用Natural Breaks 法将生态重要性分为生态Ⅰ级区、生态Ⅱ级区和生态Ⅲ级区,生态重要性分为不重要、一般重要和重要。

1.5 农村居民点布局优化类型

基于生态安全的视角,以生态重要性为约束条件,结合农村居民点的区位分级结果,进行改则县农村居民点的布局优化调整,将农村居民点划分为重点发展型、潜力提升型、限制扩展型和生态搬迁型4 种布局优化类型,具体划分规则见表3。受生态重要性制约,为保护生态环境,遵循生态安全可持续原则,引导处于生态重要区且位于非高适宜区的农村居民点逐步搬迁;处于生态一般重要区且区位条件低适宜的农村居民点发展受到自然环境的制约,宜生态搬迁;对于处于生态重要区且区位高适宜的农村居民点,应以生态保护优先,控制其无序扩张;位于生态一般重要区且区位条件较低适宜的农村居民点,以及处于生态不重要区且位于低适宜和较低适宜区的农村居民点不具备发展优势,为避免不必要的生态破坏,宜限制扩展;处于生态一般重要区且区位条件较高适宜和中度适宜,以及生态不重要且中度适宜的农村居民点距离城区较近,可发挥互通互联作用,提升发展潜力;区位条件高适宜和较高适宜的农村居民点发展优势显著,并处于生态不重要区,对生态环境影响较小,应积极发展;处于生态一般重要区且区位条件高适宜的农村居民点应保护与发展并重,依托区位优势和生态资源禀赋重点发展,加快城镇化进程。

表3 农村居民点布局优化类型划分标准Table 3 Classification criteria for optimization of layout of rural residential areas

2 结果与分析

2.1 农村居民点各区位因子分析

农村居民点各区位因子(图2)差异明显,对农村居民点布局影响显著。其中高程较低区域分布在改则县南部,集中在物玛乡、改则镇、洞措乡、先遣乡和察布乡的南部以及古姆乡的中部地区,南部区域高程总体较低,较北部更适宜农村居民点布局;坡度在≤3°和>8°~15°的区域较多,各坡度在全县分异明显,地势越平缓,越适宜农村居民点布局;地质灾害分区呈片状和条带状分布在南部区域,非易发区农村居民点布局优势明显;县政府驻地和乡(镇)政府驻地受经济发展和政策因素影响较大,县政府驻地位于改则镇内,乡(镇)政府驻地除先遣乡外,其余均位于各乡(镇)中心枢纽区,距离越近,农村居民点布局优势越大;交通干道以改则镇为枢纽,在南部区域纵横交错;饮用水水源地在南部分布较多,按照近水性原则,居民点多布局在饮水点附近;人均居民点面积和人口密度在全县空间分布差异明显,先遣乡南部、物玛乡北部和南部及古姆乡中部的农村居民点发展潜力较大。

图2 农村居民点各区位因子分布图Figure 2 Distribution map of location factors of rural residential areas

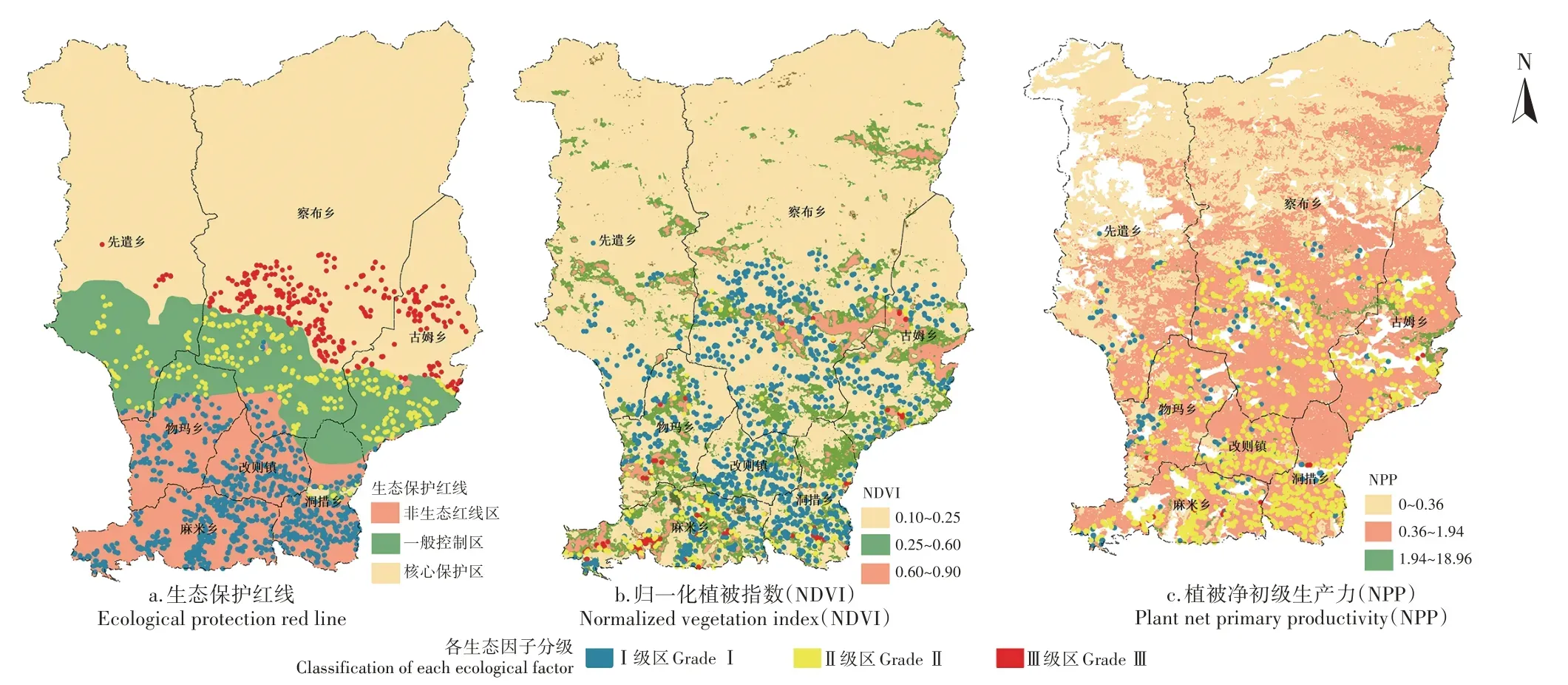

2.2 农村居民点各生态因子分析

农村居民点各生态因子(图3)中生态保护红线因子的保护重要程度空间分布特征明显,核心保护区位于改则县北部区域,一般重要区处于中部区域,生态重要性分布界限明显,非生态红线区位于南部,更适宜农村居民点布局。NDVI低值区域(Ⅰ级区)在全县分布较多,较适宜农村居民点选址,中高值(Ⅱ级区和Ⅲ级区)零星分布,以保护生态为主。NPP 的Ⅱ级区占比最大,分布在中南部,Ⅰ级区占比次之,分布在北部,Ⅲ级区在中南部零星分布,此区域宜保护生态,不宜进行农村居民点布局。

图3 农村居民点各生态因子分布图Figure 3 Distribution map of various ecological factors in rural residential areas

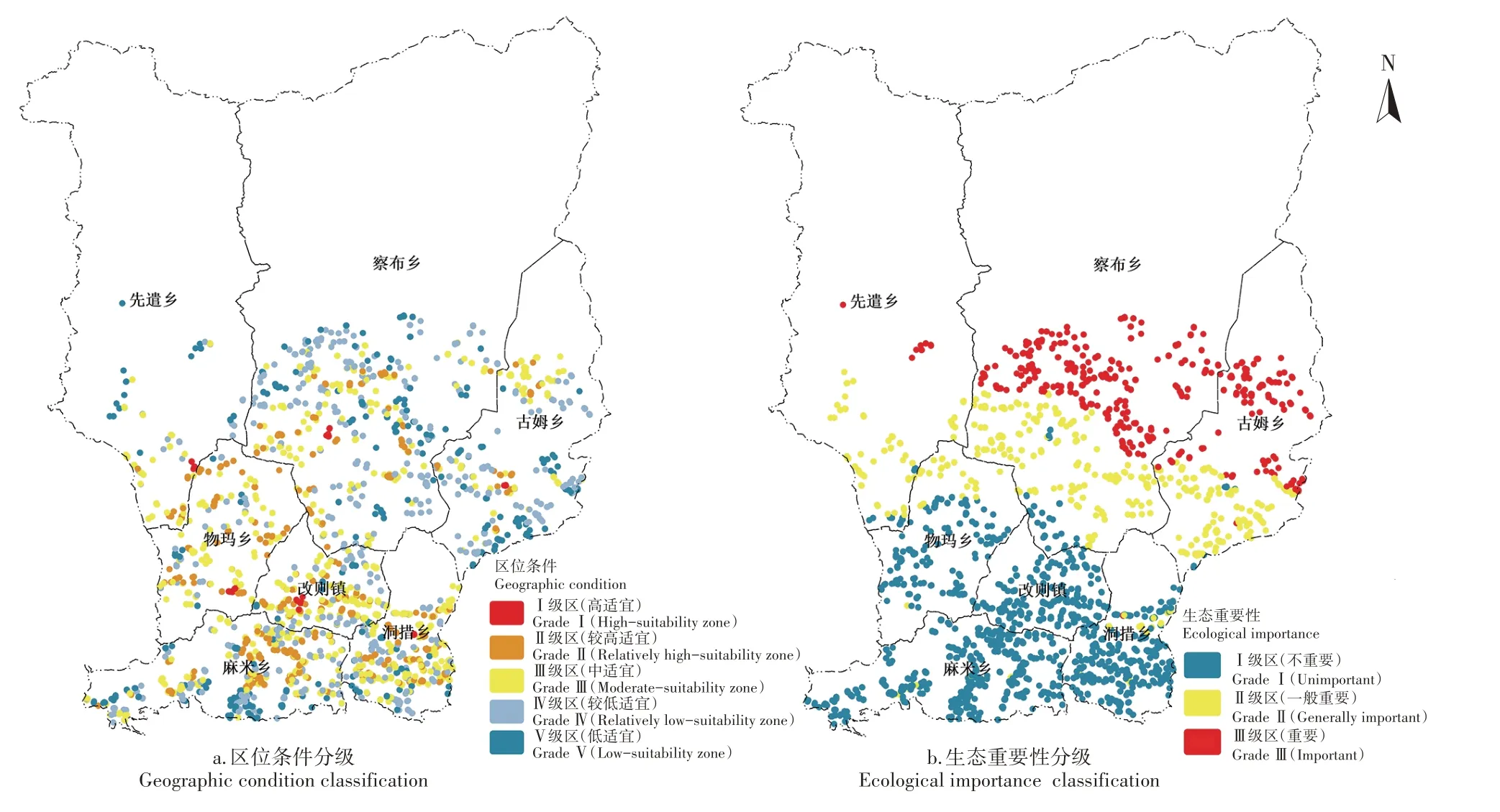

2.3 农村居民点区位条件评价

区位Ⅰ级区(高适宜区)的农村居民点区位优势显著(图4a),面积32.73 hm2,占全县农村居民点总面积的16.42%,分布在物玛乡、改则镇、洞措乡、古姆乡和察布乡等距县政府驻地和乡(镇)政府驻地最近的地区,地形平坦,受交通和主城区辐射作用较强,发展优势显著。区位Ⅱ级区(较高适宜区)的区位优势略次于Ⅰ级区,面积51.85 hm2,占比为26.01%,麻米乡、改则镇、物玛乡和洞措乡分布较多,交通干线和饮用水源地影响显著,各乡镇中心辐射带动作用明显。区位Ⅲ级区(中适宜区)的面积54.41 hm2,占全县农村居民点总面积的27.30%,在全县呈集中连片状分布,且规模较大,发展潜力一般。区位Ⅳ级区(较低适宜区)和Ⅴ级区(低适宜区)面积分别为42.92 hm2和17.41 hm2,占比分别为21.53%和8.74%,较低适宜区的农村居民点主要分布在察布乡、古姆乡和麻米乡,距离主城区较远,饮用水供给不足,人口稀少,继续发展的自然条件受限;低适宜区的农村居民点发展条件有限,地势陡峭,交通不便,且滑坡、泥石流等地质灾害频发,对居民生产生活影响较大。

图4 农村居民点区位条件和生态重要性分级图Figure 4 Location conditions and ecological importance classification map of rural residential areas

2.4 农村居民点生态重要性评价

生态重要性呈三级梯度分布(图4b),生态重要性由南向北呈递增趋势。其中,生态Ⅰ级区(不重要区)的农村居民点面积为145.88 hm2,在三级分类中占比最大,为73.19%,主要分布在物玛乡、改则镇、麻米乡和洞措乡等乡(镇),位于生态保护红线的核心保护区和一般控制区之外的地区,植被覆盖度较低,是县域内的主要发展地带,生态保护的必要性较其他两类小,较适宜农村居民点的布局。生态Ⅱ级区(一般重要区)的面积为31.10 hm2,占全县农村居民点总面积的15.60%,主要分布在先遣乡、察布乡和古姆乡的南部以及物玛乡的北部,位于生态保护红线的一般控制区内,植被净初级生产力为中等水平,植被覆盖度较低,该类农村居民点可根据实际情况因地制宜选择有序退出或保留。生态Ⅲ级区(重要区)面积为22.34 hm2,占比为11.21%,分布在察布乡和古姆乡的中南部地区,该区生态脆弱且居民点分布较少,处于生态保护红线的核心保护区,按照有关法规政策原则上等同于禁止开发区,此区域的生态自我恢复能力较弱,在尊重村民意愿的前提下,优先将此区域内的村民进行逐步有序搬迁,最大程度减少对区域生态功能的影响。

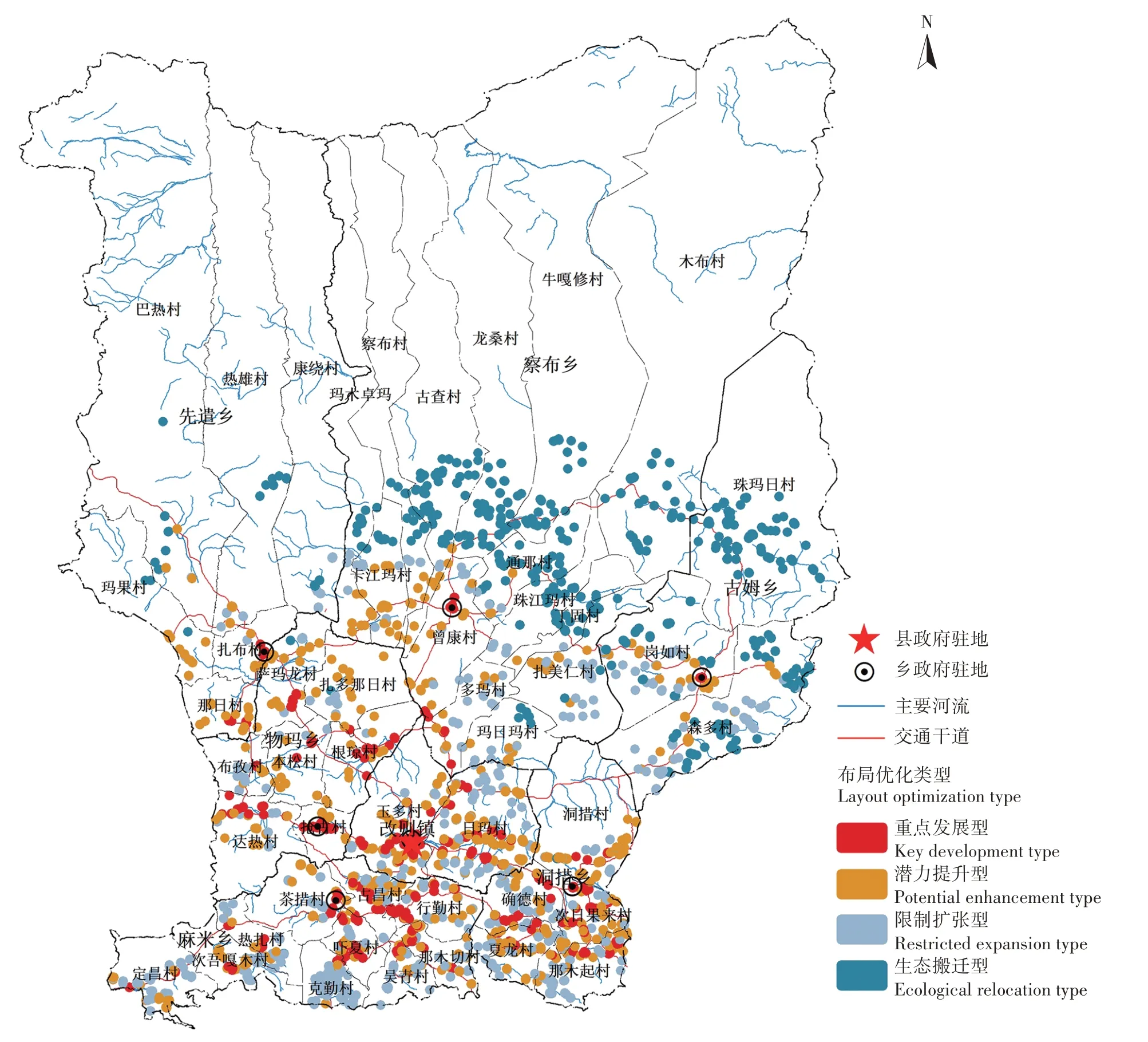

2.5 农村居民点发展方向

改则县农村居民点布局优化类型分布如图5所示。

图5 农村居民点布局优化类型分布图Figure 5 Distribution map of optimized layout of rural residential areas

(1)重点发展型

改则县重点发展型农村居民点面积为71.83 hm2,占全县居民点总面积的36.04%,主要分布在麻米乡、物玛乡、洞措乡和改则镇等乡(镇)。该类农村居民点受县城、建制镇发展辐射带动作用较强,交通路网发达,人口密集,且对生态环境的影响较小,高度适宜农村居民点用地布局。应充分依托资源禀赋和生态区位优势加快推进城镇化进程,鼓励提倡年轻劳动力返乡发展,充分激发人才内生动力,扶持壮大集体经济,激发乡村振兴发展活力,将生态优势转化成为发展优势,发展本地特色生态产业,完善基础功能配置,延伸产业链,形成区域辐射效应,带动经济发展。

(2)潜力提升型

该类农村居民点面积为56.61 hm2,占比为28.40%,主要分布在麻米乡、物玛乡、洞措乡、改则镇以及察布乡和古姆乡的南部,处于城乡过渡的缓冲区域,靠近重点发展类农村居民点。该类农村居民点区位优势较为显著,对生态环境的影响相对较小,其发展程度略次于重点发展型的农村居民点。此类村庄应考虑城镇化和农村居民点自身发展需要,挖掘农村居民点内部潜力,提高农村居民点内部节约集约利用水平,提升农村基础设施和公共服务,大力推动人居环境改善,并适度加快城镇化进程,发挥基础设施互联互通、公共服务共建共享作用,提升发展潜力。

(3)限制扩展型

此类型农村居民点面积为45.12 hm2,占比为22.64%,在研究区零散分布,区位条件较为恶劣,生态环境保护需求较大,距离主城区较远,中心地的职能较弱,基础设施和公共服务设施仅能勉强满足本村需求,对人口的吸引力有限。此类农村居民点应依据国土空间综合整治和生态修复规划,划定建设用地扩张红线,严格控制其无序扩张,根据区域生态环境承载力,对农村居民点减量布局。

(4)生态搬迁型

生态搬迁型的农村居民点面积为25.76 hm2,占全县居民点总面积的12.92%,主要分布在察布乡和古姆乡的中部,先遣乡也有零星分布,均位于阿里地区生态保护红线的核心控制区,对生态环境的影响大。为遵循生态优先、绿色发展、保障高质量生态安全格局的发展原则,该类型农村居民点应逐步有序搬迁,在搬迁过程中应充分考虑农民意愿,尊重农民权益,考虑农村居民点间的空间相互作用,降低搬迁成本,减少搬迁阻力,同时使迁入安置区的基础设施和公共服务设施使用效益最大化。对于积极参与搬迁的农民,可依托政府和集体财政,给予适当的住房、货币激励,并借鉴国内其他地区成功的生态移民搬迁经验,探索出一套符合本研究区的生态搬迁典型模式。

3 讨论

西藏阿里地区改则县的农村居民点布局优化以生态重要性为约束,结合区位条件,划分农村居民点的布局优化类型。本研究区的区位条件综合考虑人均居民点面积和人口密度因素是基于当地地广人稀的现实状况,在发展相对落后的地区,人口密度增加会产生规模效益,从“自身”挖掘发展的潜力,其人口分布的疏密对农村居民点的布局尤为重要,将这两项因素纳入评估范围,增加了区位条件评价的可信度。西藏阿里地区作为我国区域和生态安全的屏障,生态环境保护尤为必要,将生态保护红线这项政策性指标纳入到评估范围,强调生态在国家意志上的重要性,符合国家政策,对于改则县具有实际参考意义。但是,西藏是少数民族聚居区,本研究尚未考虑宗教信仰及特色文化保护传承问题,今后需进一步探讨。

4 结论

(1)本研究基于改则县的自然环境因素和社会经济因素确定其区位条件,采用Natural Breaks 法将其分为区位Ⅰ级区、Ⅱ级区、Ⅲ级区、Ⅳ级区和Ⅴ级区,其区位条件从优到劣,各级占比分别为16.42%、26.01%、27.30%、21.53%和8.74%,居民点区位条件对应分为高适宜、较高适宜、中适宜、较低适宜和低适宜,这为改则县农村居民点合理优化布局发展及生态保护提供决策参考。

(2)通过生态保护红线、归一化植被指数(NDVI)和植被净初级生产力(NPP)确定生态重要性分区,分为生态Ⅰ级区、Ⅱ级区和Ⅲ级区,表示生态不重要、一般重要和重要,各级占比分别为73.19%、15.60%和11.21%,这是进行农村居民点布局的重要约束指标依据。

(3)以农村居民点生态重要性为约束条件,结合区位条件分级结果,基于生态保护视角,将农村居民点确定为重点发展型、潜力提升型、限制发展型和生态搬迁型。其中重点发展型农村居民点应基于现有地理优势快速推进城镇化;潜力提升型居民点处于城乡过渡的缓冲区域,应发挥其互联互通作用,提升其内部发展潜力的同时保护生态环境,提升基础设施硬件建设,向重点发展型农村居民点靠拢;限制扩展型居民点应根据国土空间综合整治和生态修复规划,控制建设用地无序扩张;生态搬迁型居民点主要分布在生态保护红线的核心保护区内,该类型农村居民点应逐步有序搬迁,充分发挥政府和集体组织的作用,在尊重村民意愿的基础上,探索出一条符合本地区实际的生态搬迁之路。