教育元宇宙场域的具身学习效能实证研究

傅文晓 赵文龙 黄海舵

(1.西安交通大学 人文社会科学学院,陕西西安 710049; 2.西安交通大学 人工智能学院,陕西西安 710049)

一、引 言

尼葛洛庞蒂(2017)曾预言,“计算不再只和计算机有关,它决定我们的生存”。随着元宇宙等前瞻性甚至带有科幻色彩的构想变成现实的数字化生存场域,过去只存在于科学家头脑中的数字平行世界呼之欲出,衍生出游戏元宇宙、教育元宇宙等下位概念。

元宇宙表征了一种超越现实物理世界经验系统的数字世界,整合了虚拟现实、数字孪生等技术,构建了以沉浸体验、具身学习等为特征的数字生存场域(华子荀等,2022)。教育元宇宙指学习者以“虚拟化身”方式进入泛在性数字场域,实现传统上受限于时空约束而无法开展的教育设想,最终达成虚拟与现实全面交织、人类与机器全面协同、学校与社会全面联结(刘革平等,2022)。可以说,教育元宇宙具有的涉身性、体验性和情境性为学习对象、方式、过程和结果赋予了全新的可能。

元宇宙的教育应用除了“理论可能性”的探索,还需要实际的证据支持其“现实可行性”。教育元宇宙所包含的具身学习属性真的能够打破“虚”“实”之间的“次元壁”而获得实际的学习增效吗?有无足够的证据解释具身学习与学习效能之间的因果机制?如果可能,教育元宇宙能否在情感学习领域发挥效能?以上追问,构成了本研究试图回答的主要问题。

二、文献回顾与研究假设

(一)教育元宇宙场域中具身学习数字元空间的生成

教育元宇宙之所以可能,与其技术实现的具身学习密切相关。功能性核磁共振成像(functional magnetic resonance imaging,fMRI )的证据也表明,人类的知识认知与情感认知深深地植根于身体与环境的相互作用。例如,学习“打”“踢”等文字知识,不仅会激活大脑语言词汇区域,同时也会激活动作执行领域,即使想象被打、踢时大脑的个人痛觉区域也会变得活跃(Lindgren & Glenberg,2013)。因此,理解人类学习过程不能采取“离身”观点,而应秉持“具身”立场,将学习看作学习者嵌入环境并协同发展的过程(叶浩生,2015)。

具身学习重视学习者身体的感觉通道与环境的交互作用,将“身体主体”置于学习过程的核心,通过认知与感觉、动作的耦合,将学习者的默会性、非认知性学习纳入学习范畴(严孟帅等,2021)。从具身学习视角看,教育元宇宙通过主体性在场、具身性交互和人性化赋能构建了人与技术的具身关系(王美倩等,2020)。元宇宙所具有的高度拟真、开源开放、永续发展和闭环运行四方面特征(喻国明,2021),既有别于观看多媒体材料的“非参与式旁观”,也区别于电子游戏中操纵角色的“参与式旁观”,更能实现主体全身心“融入式参与”,甚至能够模糊传统意义上的直接经验与间接经验之间的区隔,带有部分直接经验身心一致、心智统一的属性(叶浩生,2015)。另外,意义学习往往也依赖于同辈群体及各类亚群体的交流互动,元宇宙的游戏化设计、自主性机制、任务式驱动都有利于与其他参与者实现“共同在场”,最终形成身心高度融入的学习环境(华子荀等,2022)。

教育元宇宙从理念构想到实践应用需要强大的数字孪生技术的支撑,包含超越人眼分辨极限、仿真听觉动觉定位、复现触觉复杂性,甚至“欺骗”嗅觉与味觉的“认知真实感”,以及更高程度的符合物理世界基本定律的“实践真实感”,以便实现物理世界向数字世界的映射。元宇宙底层的数字孪生技术对硬件算力、软件界面、交互设计提出了很高要求,目前理想意义上的元宇宙系统还不存在,但包含上述要素的元宇宙“雏形”已有,如早期的角色置入型的“第二人生”(Second Life)、“模拟人生”(The Sims)软件、互动导向性的“我的世界”(Minecraft)游戏,以及近期包含虚拟仿真和多重并发特征的百度“希壤”系统等。通过数字孪生技术的快速发展和技术扩散,教育系统的具身学习也可以获得新的扩展,特别是借助各类成型软件平台,能够从早期多媒体技术、互联网应用、人工智能快速迭代到接近数字孪生的“全息技术”设计(张艳丽等,2020)。

正如教育技术的历次发展都依托于当时最先进的科技技术一样,教育元宇宙的应用探索也不能脱离当前工业界数字孪生技术的开发平台。借助当前的虚拟扩增技术以及以具身学习为导向的教学设计,为学习者在现有元宇宙平台的学习赋能,是当下教育元宇宙开发应用的最优化路径。基于此,本研究选用最新研发的元宇宙测试平台,以生态教育的垃圾处理主题作为教学设计与测试对象,检验虚拟数字孪生技术支持下的具身学习可否切实培养学生的积极生态行为,借以验证教育元宇宙的教学实效,并揭示其作用机制。

(二)教育元宇宙场域中具身学习效能的有效性研究

具身学习能够较好地解释人类行为选择的塑造过程,也可以解释生态教育等以情感认同而非简单认知发展为目标的教学往往缺乏实效的原因。环境保护、生态危机等行为具有反馈时间长、结果不易观察等特点,很难与主体的直接经验挂钩,也就难于触发情感学习机制(廖冰等,2018)。因此,积极生态行为的培养需要通过具身代入,赋予知识丰富的情境因素,并最终塑造和形成个性(谢泉峰等,2020)。教育元宇宙借助数字孪生技术能够提供虚拟且沉浸的经验习得过程,降低情感学习的触发门槛。部分借助虚拟沉浸式体验的研究也证明,较强具身认知属性的学习方式,能够获得更好的情感学习效果(孙强,2021;严磊等,2016)。据此,本研究做出如下假设:

H1a:教育元宇宙中具身参与程度越高的学习者,其积极生态行为的倾向越高。

教育元宇宙本质上是一种学习导向的数字空间,但仍然受制于学生周遭物理时空的约束,尤其是教师和学校(Perdana et al.,2021)。研究表明,教师数字化素养水平是制约学生数字学习的重要因素。能够有效利用数字技术开展教学的教师,不仅能提升学生的数字化学习能力,也能显著提高学生数字学习的自我效能感(张恩铭等,2019;Prior et al.,2016)。利用早期Minecraft、Roblox等平台进行的元宇宙教学实验也证明,教师是避免学生学习活动“失焦”的最重要因素(Rospigliosi,2022)。因此,应当将教师数字素养水平纳入研究假设:

H1b:教师数字素养越高,学生积极生态行为的倾向越高。

考虑到元宇宙具身学习对硬件条件(如VR一体机、高速无线网、数字学习设备等)要求极高,较低的分辨率(<1080P)、较高的网络延迟(>0.15s)、不能“快进-快出”(Easy in & Easy out)的学习终端都将极大地削弱具身学习的沉浸感(Lindgren & Glenberg,2013; Skulmowski & Rey,2018)。因此,学校所能提供的数字化环境水平也是制约学生具身学习效果的重要因素。据此提出:

H1c:数字环境越好的学校,其学生积极生态行为的倾向越高。

(三)知—情双通道在具身学习效能发挥中的中介作用研究

虽然有研究证实了具身学习与学习效能之间的相关性,但对这一过程的内部机制还缺乏必要的阐释与论证(Barry et al.,2009)。从知识学习的角度看,单纯的知识灌输虽然开始能够获得大量的陈述性知识,却缺乏经由心理编辑转换为程序性知识的内驱力(宋耀武等,2021)。从情感学习的角度看,经典的组织行为学和群体动力学研究证明大量行为选择常受情感驱使,然而物理世界中时空区隔的客观存在抑制了学习者对学习对象的情感共鸣(Prinz,2006;Roeser,2010)。这也解释了人们为什么在环保问题上能够做到晓之以理,却很难达到动之以情。由情感学习难题导致的各类“复活节岛悲剧”不断上演,也加深了人们对生态环保教育效能的悲观态度(Van et al.,2014)。教育元宇宙技术的引入不仅能助力知识学习,还对分析与干预情感学习及其变化过程提供了可能,有望在知情两方面提升学习交互体验与优化教学策略(叶俊民等,2020)。因此,充分理解元宇宙中具身学习对培养积极生态行为的有效性,需要了解知识学习与情感学习如何发挥作用以及知情双通道中哪一路径的效用更突出。基于这一认识,本研究提出如下假设:

H2a:具身学习对积极生态行为的影响过程中,知识学习具有显著中介效应。

H2b:具身学习对积极生态行为的影响过程中,情感学习具有显著中介效应。

具身学习研究和道德心理学研究都解释了知识学习与情感学习之间的“互渗”作用,知识的扩充能够提升对环境情感反应的选择性和敏感性,反之情感学习也能够提升知识习得的动机水平与加工深度,在多通道整合中降低认知失调程度(贾丽娜等,2016;叶浩生,2010)。因此,研究知识学习与情感学习的加工路径应当考虑两者之间的交互影响。由此,本研究提出结构性假设:

H3a:知识学习、情感学习在具身学习对积极生态行为的中介效应中,具有显著的交互作用。

此外,基于上述对知识学习与情感学习之间关系的文献回溯,结合我国传统关于“情理交融”的教育主张和“知性范式”为主的现实困境(高德胜,2003),本研究认为有必要讨论两种中介路径之间的竞争性问题,即情感学习与知识学习对积极生态行为的影响孰轻孰重。因此,本研究提出以下假设:

H3b:知识学习对积极生态行为的中介效应显著大于情感学习的中介效应。

三、研究设计

(一)对象选取

本研究选取生态教育这一环保主题进行教学实验设计。鉴于教学便利性的考量,本研究采用整群抽样法选取西安市两所综合类高校附属中学高中二年级两个班级、年龄在16-18岁之间的125名被试(女生占48.8%,男生占51.2%)。在进入教育元宇宙平台前,全体被试均有视频在线学习经验,32%的被试体验过虚拟现实或增强现实虚拟设备,18.4%的被试曾使用过Minecraft或Roblox软件,但所有学生均没有利用教育元宇宙技术进行课程学习的经历。

(二)教学系统设计

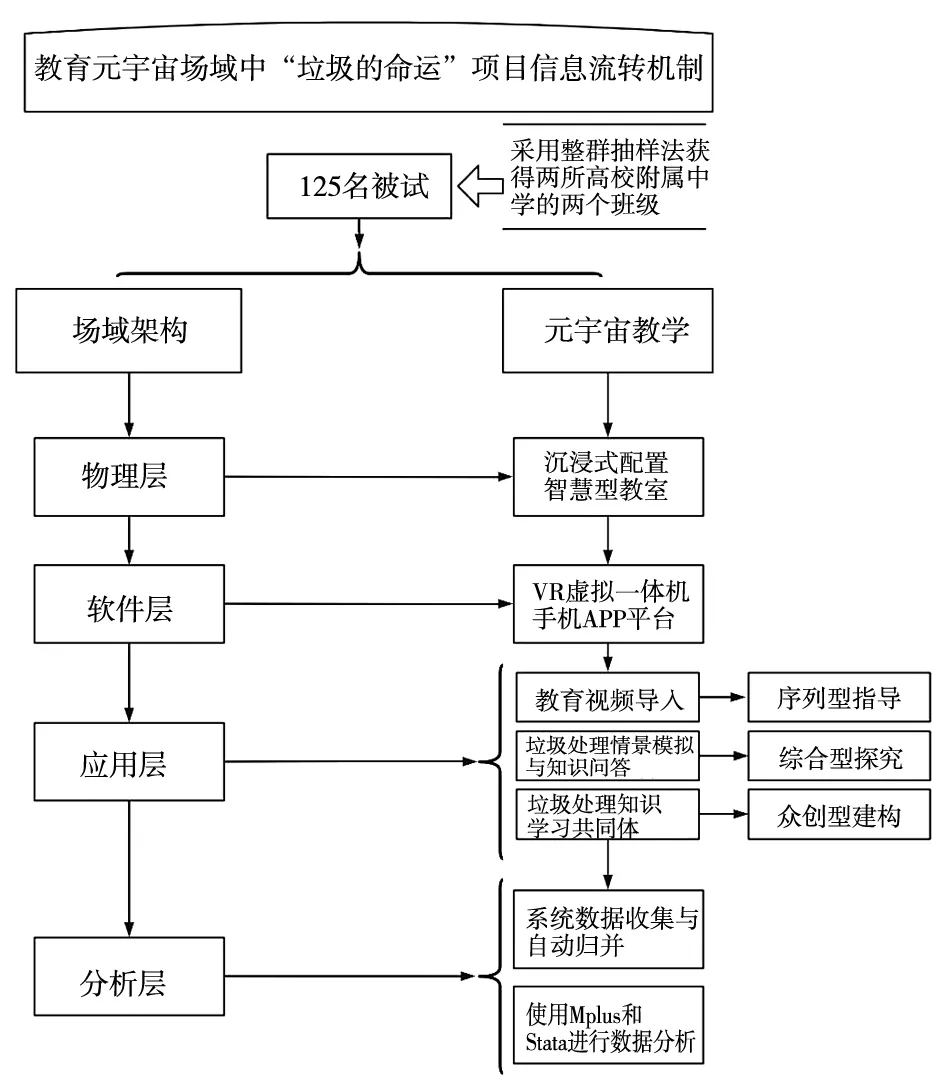

为确保元宇宙知识流转的顺利进行,本研究遵循元宇宙基本场域架构,从物理层、软件层、应用层、分析层设计教育流程(见图1):首先,借助学校智慧教室等配置在物理世界构建元宇宙支持框架;其次,购买虚拟学术一体机并采用手机APP软件接入教育元宇宙系统;再次,开展序列型指引、综合型探究与众创型建构三种教学活动,并收集被试参与各项活动的数据以及对该元宇宙的评价数据;最后,采用Mplus和Stata软件分析回收的数据,探索被试的具身学习情况、教师数字素养以及学校数字环境对其积极生态行为的影响。

图1 教育元宇宙场域“垃圾的命运”项目教学设计

本研究教学内容对应高中生物(选修三)第四章的生态工程模块,将物质循环与再生的相关内容作为主要教学设计对象。对应的教育元宇宙学习模块题目为“垃圾的命运”。该模块带有游戏化设计的拟真场景及运作规则,在虚拟数字人带领下教师可与学生在虚拟浸入、任务达成、互动社交三个层面进行学习。教学活动历时一个月(四个教学周),第一周是系统接触与导入,第二、三周为自由探索与任务完成,第四周为项目汇报与数据生成。学习内容导入是三十分钟的虚拟数字人导览。被试以虚拟人形象进入教育元宇宙,各人获得的视觉体验会因虚拟空间位置和行动轨迹而不同。在导览过程中,被试会学习基本的虚拟头盔使用流程,创造自己的个性化角色形象与声纹特征,并在最后的小游戏中完成运动切换、物体操作、社交活动等测试,以保证后续教学任务的正常进行。

任务型探索设置了16个不同类型的挑战任务,包括常规物理时空尺度的个人或团队任务(如垃圾焚烧发电系统的搭建、工业垃圾无害化处理等),非常规的大跨度体验任务(如聚乙烯塑料袋的降解过程等,以加速展现常规物理世界无法看到的长期变化过程及生态后果),以及极小尺度的科学知识演示(如微观尺度的腐败垃圾微生物发酵机制)。

教育元宇宙具身学习程度的测量涉及三个维度:1)针对虚拟化身指标,该元宇宙建构了垃圾生成与处理相关情景模拟模块与垃圾处理知识问答模块,其中知识问答环节作为完成任务的附属学习内容,问题均与任务紧密相关,同时设置了选择性知识学习环节,学生完成学习并通过测试,虚拟化身将得到一枚环保卫士徽章。最后问题回答的正确率与徽章数量将作为这一模块的评分依据;2)针对心流状态指标,教育元宇宙为了让被试可以体验随进随出的学习状态,除了每次正式上课时可以利用VR一体机进行有教师参与的专题任务学习和交流外,学生课余时间也可以到实验室借用设备自我探索,若虚拟化身人数不足,系统会自动生成数字角色参与任务。同时,该教育元宇宙软件可以通过手机、电脑登陆,或者采取非浸入式的屏幕操作方式操纵虚拟化身,体验“境身合一”的持续心流状态,其总在线时长将作为这一指标的衡量标准;3)针对共同在场指标,该虚拟世界允许多名被试共同交流和探索,自由组成学习共同体。学习者以虚拟化身身份活动,如观看生活垃圾、农田垃圾等的流通轨迹,参与垃圾分类、绿肥收集、垃圾运输等工作。需注意的是,该教育元宇宙设定遵循类似物理世界的基本时空规则,由于分工不同,个人所体验的角色也不相同,角色分派是排他性的。

(三)数据收集

本研究在教育元宇宙的应用层和项目结束后的评估反馈中采集被试具身学习投入程度、教师数字素养与学校数字环境等数据。被解释变量为积极生态行为,其操作化定义为:在教育元宇宙系统外的物理世界采取积极的生态环保行动(如乐于使用LED灯具取代坏的白炽灯)的倾向性。本研究设计了李克特五级量表,共20题,加总后得分转化为0-100的标准化得分。

解释变量有三个。其一为学生具身学习投入的程度与频次,依据是被试课内及课后自主登录VR一体机、手机APP的频次和参与应用层学习程度的复合变量。这些数据进行主成分分析后形成具身学习投入度得分。其二为教师数字素养。数据来源是被试对教师在元宇宙教学中的数字化能力的评教结果。其三为学校数字环境。数据来源是被试对学校在元宇宙学习中的数字支持评价。教师数字素养与学校数字环境两项解释变量内含5道题,均采用李克特五级量表计分(“1”代表非常不同意,“5”代表非常同意),分别累计加总后转化为0-100的标准得分。

中介变量为知识学习与情感学习。知识学习的数据来源于学生在应用层知识问答模块的答题正确率与徽章数,并将得分转化为满分为0-100的标准分数。情感学习的数据收集依赖系统自动归并后的数据汇总,共分为关注、共情、消极情绪体验和积极情绪体验四个维度。关注维度从任务进行中的视觉追踪、保持与跳跃频率获得;共情维度以项目完成中的自呈汇报、语言文字分析和声纹分析得来(通过对被试表现出的担心、着急、惊叹等声纹变异进行测量);积极情绪体验、消极情绪体验从项目过程中虚拟角色自选情绪符号(以表情emoji呈现)的分类累计量计算。情感学习各维度数据为1-5的等级分数,同样累计加总并转化为0-100的标准得分。

(四)模型设定

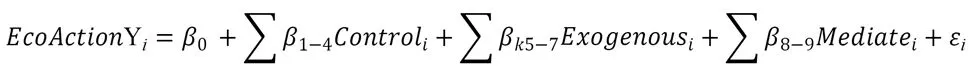

本研究将积极生态行为作为被解释变量,在引入性别、户口、父母受教育水平和家庭网络接入条件等控制变量后,将学生的具身学习投入度、教师数字素养与学校数字环境等解释变量逐步放入,进行多元线性回归模型拟合。同时,为了保证模型理论框架的合理性与有效性,本研究采用结构方程模型对各因子之间的影响路径进行验证性因子分析和整体适配度检验,如果拟合结果及路径系数与多元线性回归保持一致,则可以更有效地验证影响路径的真实性。多元线性回归模型如下:

其中,EcoActionYi为被解释变量,即积极生态行为分数,Controli表示性别、户口、父母受教育水平和家庭网络接入条件等控制变量,Exogenousi表示具身学习投入度、教师数字素养、学校数字资源等外生变量,Mediatei表示知识学习和情感学习两个中介变量。β0为常量值,εi为随机误差项。

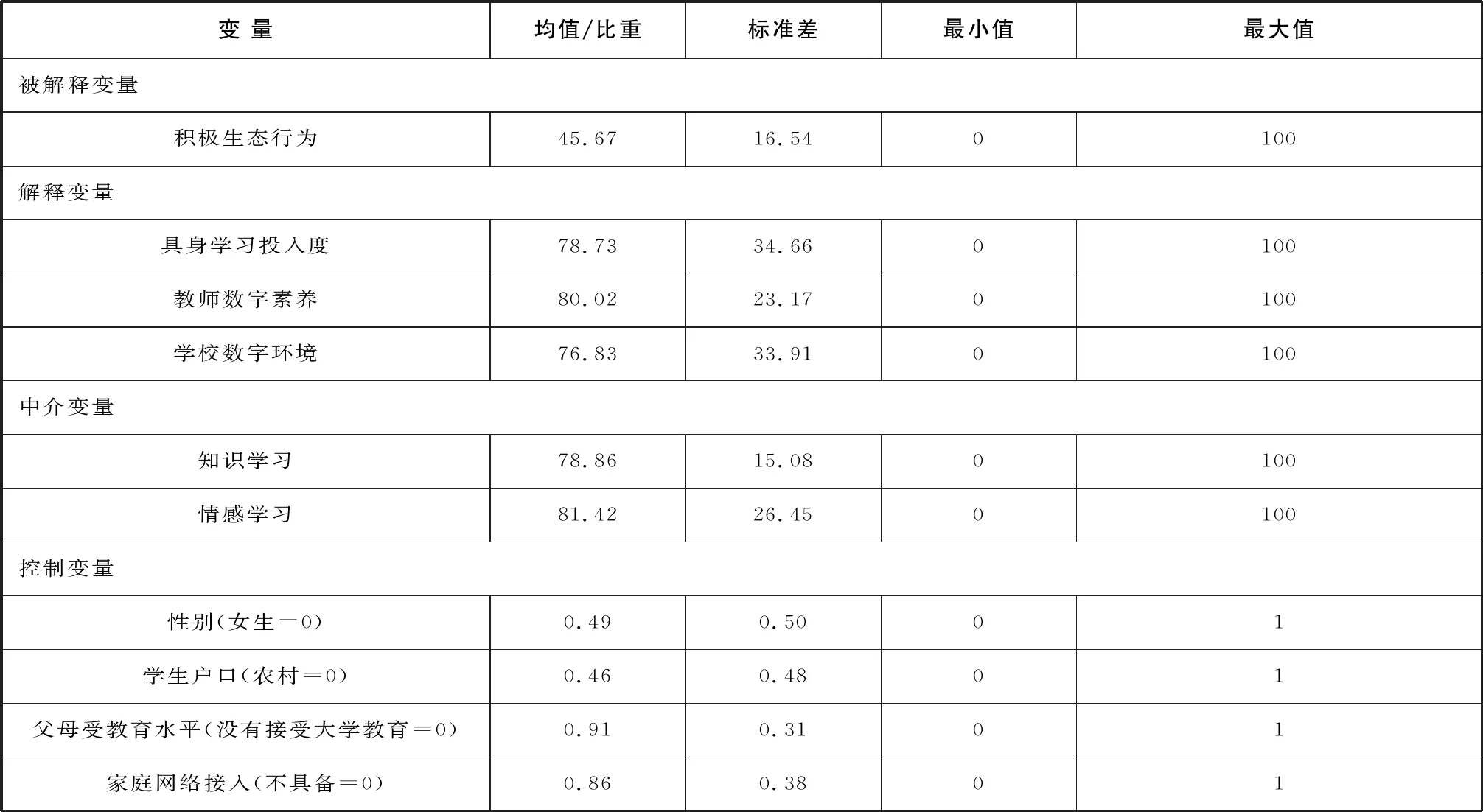

本研究利用Stata16.0处理各主要变量,变量描述性统计结果详见表一。

表一 主要变量的描述性统计值

四、研究结果

(一)具身学习有效性:教育元宇宙场域中积极生态行为影响因素的回归分析

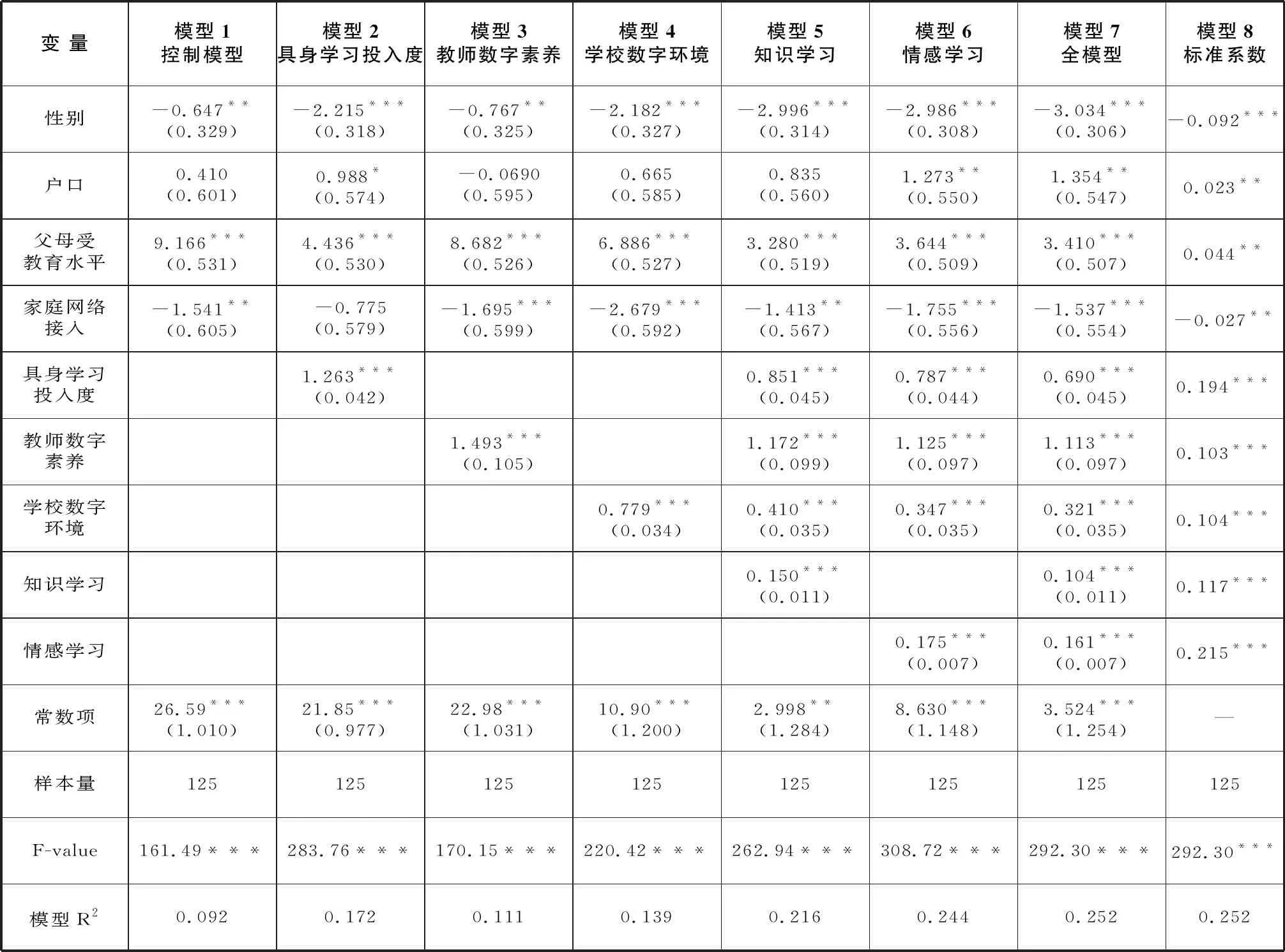

积极生态行为的影响因素纷繁复杂,性别、家庭等要素都有间接作用。本研究采用逐步分层回归,在分离各控制变量影响的基础上,逐步放入主变量和中介变量,检验多元回归模型的有效性,并验证各主要解释变量的解释力(见表二)。模型1为控制模型,模型2-4分别放入具身学习投入度等三项主解释变量,模型5-6分别检验知识学习、情感学习。模型7为放入所有解释变量的全模型,模型8报告了全模型的标准化系数,以便进行影响因素效应大小的比较。

表二 积极生态行为多元线性回归模型统计

从模型1回归结果看,在仅放入控制变量的情况下,方差变异解释量不到10%(R2=0.092)。这表明在缺乏教育元宇宙场域中相关解释变量的情况下不足以对积极生态行为做出预测。

在模型2-4中,研究者逐次放入外生解释变量—具身学习投入度、教师数字素养和学校数字环境。三者均具有显著主效应,影响系数介于0.779-1.493之间(p<0.01),假设H1a、H1b和H1c获得支持。

模型5-6使用知识学习和情感学习两个内生性中介变量作为预测变量,二者主效应系数分别为0.150和0.175(p<0.01),假设H2a和H2b成立。

模型7的结果同样支持上述发现,即使考虑到所有因素之间影响的相互作用,本研究依然发现所有变量均具有显著影响。从标准化后得到的模型8可以发现:

1)在控制其他因素后,男生的积极生态行为倾向较低(β=-0.092,p<0.01),城市户口、教育资本等因素会带来正向作用,但整体作用系数均低于0.05(p<0.01)。相较而言,主解释变量具身学习投入度(β=0.194,p<0.01)影响较大,教师数字素养(β=0.103,p<0.01)、学校数字环境(β=0.104,p<0.01)的影响力基本相当。

2)知识学习与情感学习影响显著,且情感学习(β=0.215,p<0.01)的作用效力大于知识学习(β=0.117,p<0.01)。在两类学习加工中,情感学习的程度对积极生态行为影响更大。这与前述假设相符,证明了具身学习中情感加工引发的行为后效可能远大于知识获得的影响。

3)通过具身学习投入度等主解释变量在非全模型中的系数变化能够判断,它与其他变量存在交互性关系,可能是经由其他中介变量影响生态行为。这一结果也说明还需要对该模型进行结构性探讨,包括考虑知识学习与情感学习两个变量的内生性,分析二者在具身学习投入度与积极生态行为之间的中介作用,提高对学习过程机制的解释力。

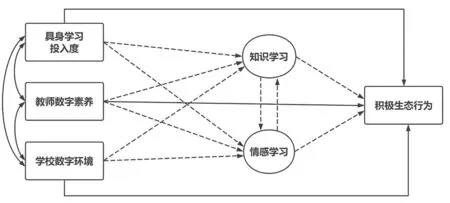

(二)具身学习结构性:知—情双通道在教育元宇宙场域的路径分析

教育元宇宙的具身学习属性能够提高学生积极生态行为水平,而具身学习所带来的知识学习与情感学习分别从外显与内隐层面对积极生态行为发挥作用。教育元宇宙所依赖的数字孪生技术能够带来更直观的知识学习环境,有利于知识加工编码与记忆提取,尤其在情感学习方面能够带来有异于传统间接经验学习的沉浸体验,多方面证据也表明这种沉浸感会首先作用于情感加工通道,对积极生态行为产生正向影响。这就有必要在中介效应模型的基础上加以检验,分离出知识学习与情感学习的效应量,并最终检验二者之间的互动关系。

结合本研究的理论模型,研究者将知识学习与情感学习均作为中介变量,并考虑具身学习研究和情感教学研究中的证据,以链式中介而非平行中介的方式考虑情感学习与知识学习之间的关联性。本研究使用Mplus 8.3软件构建结构模型,通过PA-OV路径分析模型(Path Analysis with Observed Variables Model)对提出的理论架构进行数据匹配(方杰等,2014),并根据匹配后的数据,建立最终模型(见图2)。

图2 积极生态行为PA-OV模型影响路径

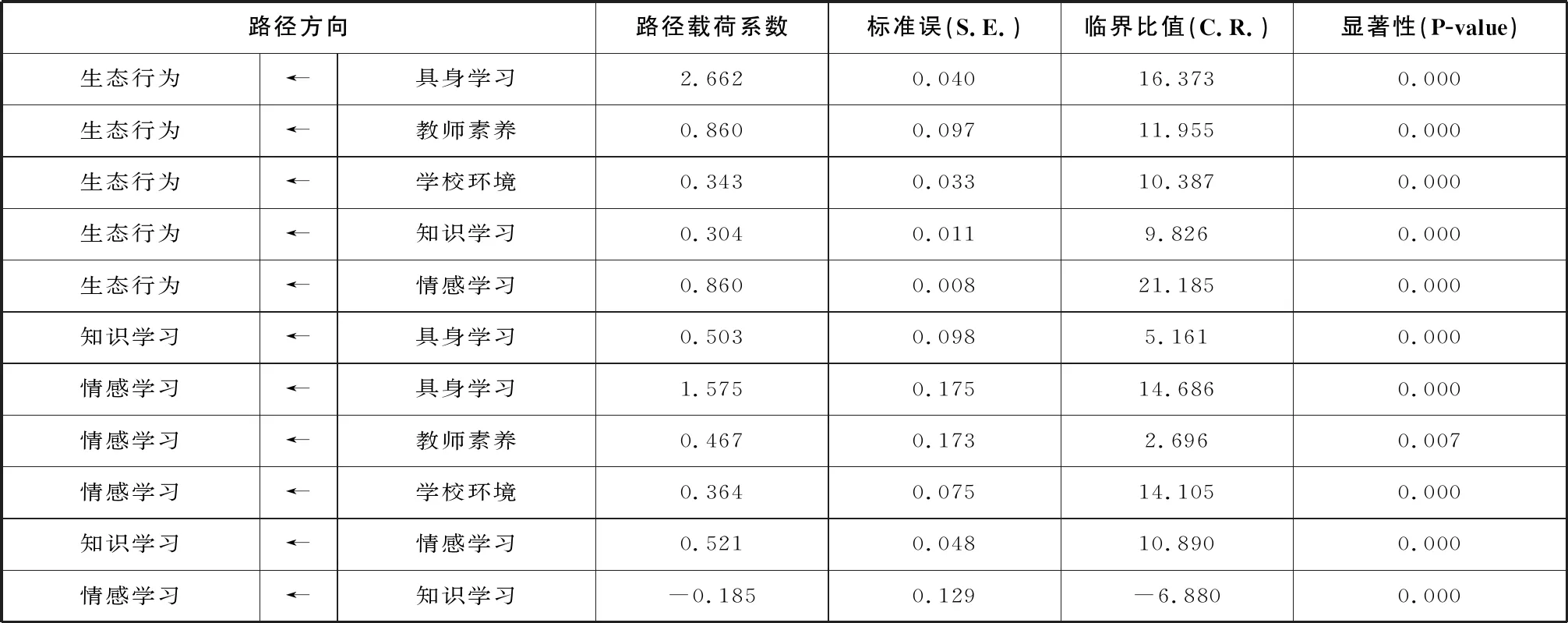

结构模型适配的卡方值为0.139,显著性概率值p>0.05,总体方差Σ矩阵与Σ(θ)矩阵的差异显著性概率值P=0.000<0.05,这表明假设理论模型与实际数据可以契合。模型结果显示拟合良好: χ2/df =0.069,CFI=0.988,NFI=0.991,IFI=0.976,RMSEA=0.048。具体结构模型中的路径系数统计见表三。结构模型显示:

表三 PA-OV模型路径载荷系数统计

1)具身学习投入度对于积极生态行为的作用是显著的(β=2.662,p<0.001),且影响具有显著结构性。知识学习与情感学习作为具身学习两个重要通道,传导了具身学习的作用,并直接决定了积极生态行为的最终水平。同时,教师素养和学校环境等因素对积极生态行为也具有作用,且在考虑结构性影响后这一作用的总体水平与回归分析结果基本保持一致。假设H1a、H1b和H1c获得进一步支持。

2)具身学习投入度对于情感学习的直接影响远大于知识学习(β=1.575>0.503,p<0.001),表明具身学习主要通过提升情感体验,而非知识总量获得效能。这和传统课堂上以传授生态知识和环保理念为主要生态教育的常规手段形成了鲜明对比。这也证明教育元宇宙能够为情感学习赋能。

3)情感学习与知识学习的交互影响表明,情感学习对知识学习不仅提高了效应绝对值,且其方向是正向的(β=0.521,p<0.001)。反之,知识学习对情感学习在其他结构因素被控制情况下反而呈现出低水平负向结果(β=-0.185,p<0.001)。这表明,知识学习的程度会在认知加工中抑制情感的激发与维持,这似乎与通常所假设的知情相互激发有所不同,但是否能够延伸解释为,传统课堂设计中过多的知识为本的教学会产生对情绪认知的反向抑制,导致依赖于情感认同的道德选择难以在现实中转化为心理驱力,还需要通过对链式中介效应的检验加以讨论。

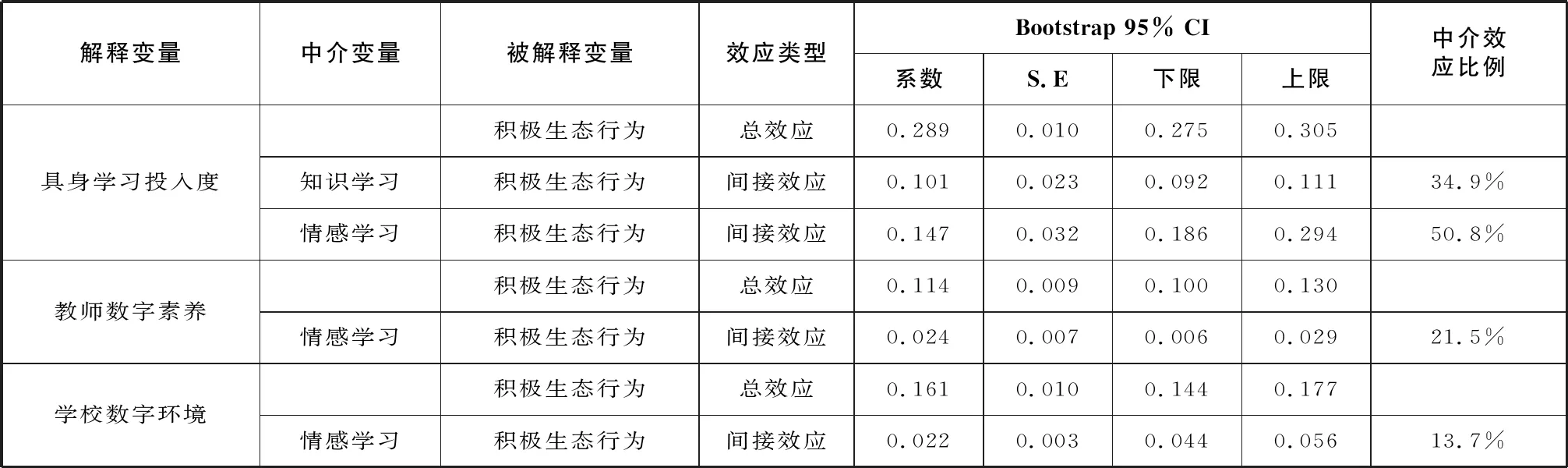

(三)具身学习竞争性:知—情双通道在教育元宇宙场域中的链式中介效应分析

研究者通过引入知识学习与情感学习中介模型,辨析了知—情双通道在行为转变中的影响机制,也证明情感学习对于行为塑造的作用可能远大于知识学习。本研究为讨论该链式中介影响传导中的效应构成问题,使用Bootstrap方法进行了2000次有放回重复抽样(张涵等,2016),将总效应计算分解为直接效应与间接效应,表征知识学习与情感学习两通道在教育影响中的载荷情况(见表四),从中不难发现:

表四 中介效应路径系数

1)具身学习投入度的作用既包括直接效应也包括间接效应,其中间接效应占85.7%(34.9%+50.8%),直接效应(1-85.7%=14.3%)仅为间接效应的16.7%,表明具身学习的影响主要通过知识学习与情感学习中介作用传导至积极生态行为。H2a和H2b的中介效应假设进一步被证实。

2)除了具身学习,教师数字素养和学校数字环境也具有一定的影响,但作用途径并非由情感学习与知识学习传导,其间接效应仅为21.5%和13.7%。同时,这一结果也佐证了前述具身学习投入度的影响效应具有排他性的预测。此外,具身学习对知识学习、情感学习和积极生态行为的综合影响最高,这也说明具身学习的教育影响具有很大程度的弥散性。

3)在知—情双通道的竞争性方面,知识学习与情感学习虽然都具有显著的间接效应,但从效应量看,情感学习显著大于知识学习(50.8%>34.9%),这与之前分析一致。假设H3a被证实,H3b被证否。

值得注意的是,从前述数据可知,与通常认为的知—行两通道平行加工或正向交互作用的理解相悖,知识学习与情感学习在积极生态行为上呈现更复杂的面相:一方面,情感学习对知识学习的影响正向且强烈,表明情感投入能够激发知识学习的动机,导致更好的知识学习效果;另一方面,知识学习对情感学习的影响是负向的,虽然程度较弱,却使得情感学习与知识学习在链式中介效应传导中的总体效应量有所缩减。这是否意味着知识学习的理性化、抽象化水平越高,越有碍于情感投入?如果这一结论可靠,教育元宇宙极有希望成为解决目前大量教学中重知识轻情感以至知识压抑情感问题的一剂“良药”,这方面的证据还需要更严格的教学实验设计加以验证。

五、结论与讨论

本研究引入元宇宙平台,以生态教育为教学内容探索了具身学习方式对积极生态行为的影响效能及其内在机制,不仅确证了教育元宇宙的具身学习特性能够产生积极的学习效果,更解析了具身学习过程中情感学习的作用路径。研究发现:1)教育元宇宙具有的具身学习属性能够极大提升积极生态行为水平;2)具身学习效能主要通过知—情双通道进行中介传导,且情感学习通道的作用更显著;3)情感学习与知识学习相互影响,情感学习能够提升知识学习效能,但知识学习对情感学习存在竞争与抑制作用。

(一)加速教育元宇宙开发,搭建更富前瞻性的泛在学习平台,提升学生学习效能

研究证明,教育元宇宙借助数字孪生等技术优势,有效建构了个体的数字化具身学习空间,部分模糊了直接经验与间接经验的边界,使学习者更有效地将学习对象纳入自身知识学习与情感学习过程,最终提升个体学习效能。然而,目前制约教育元宇宙发展的因素,除了科技迭代所需的经济成本、时间成本,还包括从家长到教师、从家庭到学校的全过程参与带来的接入成本、学习成本。今天的“Z世代”(Generation Z)作为数字原住民将数字虚拟技术视为寻常(邓敏杰等,2019),很多家长或教师却很难接受非中心化的学习方式,对数字世界的不信任往往成为心理层面拒斥教学新技术应用的瓶颈。另外,从元宇宙技术平台的发展看,不论美国、欧洲还是中国,都不具有实现完全意义上的元宇宙开发运行的技术储备,更不可能达到全然实现数字劳动与数字教育的程度(何哲,2022)。部分研究者提出开发专门面向教育领域的元宇宙构想,试图一揽子解决元宇宙学习系统从平台搭建、系统开发,到虚实对接、自主演化的整个链路,这种做法既不现实也无必要。以本研究为例,即使采用架构趋近教育元宇宙理想形态的设计方案,仍然只能实现视觉、听觉的沉浸,有限实现触觉、动觉的反馈,尚无法实现味觉、嗅觉等的虚实对接,且硬件算力也仅能勉强保障10万级的并发接入数。因此,教育元宇宙的设计应当建立在当前工业化水平与智能技术发展的基础上,合理利用已有学习平台,以提升学习者各方面学习效能为宗旨,尽力解决技术从云端到学校、家庭再到个体的“最后一比特”问题,实现教育元宇宙的最优“落地”。

(二)重视情感学习设计,利用教育元宇宙的具身学习优势,提升意义学习水平

研究表明,教育元宇宙的教学能够充分体现具身学习的涉身性、体验性和情境性等特质,借由数字孪生技术搭建起可以让主体全身心投入的认知与情感环境(殷明等,2015;张艳丽等,2020)。因此,情感学习这一传统上较难纳入学习设计的领域反而在元宇宙场域中焕发出新的活力,取得了“真情实感”的学习效能增益。这似乎也回应了奥苏伯尔“有意义学习”和罗杰斯“有意义学习”概念的重要区别——前者仅是“颈部以上的学习”,而后者更依赖于个体经验和情感习得。由此审视罗杰斯的“自由学习”理论——以学习者为中心的教学应当是自我驱动的、情感投入和自由探索的——在元宇宙语境中似乎更富有理论解释力和实践想象力。这也能解释情感学习在元宇宙教学设计中的比较优势,并促使我们思考是否应当将情感学习建构作为教育元宇宙中教学设计的焦点,以便在新的技术环境中重塑教学目标体系。

(三)搁置泛真实性争议,防范数字贫困带来的次生不平等与数字鸿沟,提升数字参与

正如尼葛洛庞蒂(2017)所预言:社会不是分为信息富裕者和信息匮乏者、富人和穷人、第一世界和第三世界,真正的文化差距会出现在世代之间。随着数字原住民与数字移民在技术使用、数字化行动能力等方面差距的拉大,新型数字贫困也极可能带来新的次生不平等和数字鸿沟,因此,提升数字参与比纠结于数字世界真实性更迫切。就本研究而言,元宇宙相关的教学研究结果容易获得认同,但元宇宙背后的全新“世界图景”却容易引发争论。传统观念倾向于将经由数字技术而来的电子游戏、虚拟人物看作非真实的、虚幻的存在物,导致非理性地拒斥等次生问题,形成新型数字鸿沟。关于数字世界的“真实性”问题,元宇宙技术实质上已模糊了物理真实与数字真实之间的区隔,学习者以“虚拟化身”方式进入非中心化的教育元宇宙中,其学习并非原子化的感知过程,而是在与团队、陌生人乃至系统NPC(Non-Player Character,非玩家角色)的互动中建构起关于学习对象与学习过程的知识和意义,其真实性潜藏在学习关系的建立和互动过程中,而非独立于过程外(朱虹等,2013)。从皮亚杰的激进建构主义立场看,这一过程可理解为个体认知图式在新的数字空间的适应与再平衡,最终形成的并非是客观性的实体知识,而是个体关于外部世界的信念与理解,是个体意义上的分布式的真实而非集中式的唯一真实(周国梅等,2002)。因此,转换思维范式,从纠结元宇宙能否提供真知识转而关注元宇宙能否切实提高学生的学习增益,充分利用元宇宙技术为现代教育教学赋能,是教育者应当关注的。

最后,本研究与其说是对教育元宇宙场域中具身学习效能的实证检验,不如理解为在非完备技术条件下对现有元宇宙场域中教育应用潜力的初步探索。随着元宇宙技术应用与教学实践的深度融合,本研究还能够在微观和宏观两方面进行扩展:在微观领域,通过更好地将学生脑电波、皮肤电压、眼动追踪、声纹分析等数据纳入分析框架,更细致入微地揭示大脑神经层面的作用机制;在宏观层面,随着元宇宙用户数量增长带来的关系复杂性幂次扩增,以及数字世界经济、文化等抽象层资产的生产与固化,数字化行动能力与数字再生产带来的数字不平等等全新问题也将成为未来教育治理在数字世界的自然延伸。总之,对于教育元宇宙的未来,研究者的想象或不足以追赶现实的发展速率,但教育研究者的持续关注与有效互动却是教育元宇宙蓬勃发展的重要动力来源之一。