蒯因的行为主义意义理论及其批判

胡庭树

(淮阴工学院 外国语学院, 江苏 淮安 223001)

意义问题是语言分析哲学的核心问题。在传统意义理论中,“意义”是指具有实体化倾向的物质实体或精神实体,蒯因称其为“语言的博物馆神话”。其中,意义是展品,语词是标签,转换语言就是更换标签。在蒯因看来,传统意义理论中的意义、同义性和分析性等概念均缺乏清晰的外延标准,它们之间是相互阐释和循环论证的关系,没有一个概念能够得到清晰的解释和说明。因此,蒯因提出根据主体间公共可观察的言语行为来确定语言意义的行为主义意义理论。蒯因指出:“语言是一门社会的艺术。在习得语言时,对于说什么、何时说,我们完全依赖于主体间可资利用的线索。因此,除非根据人们与社会可见刺激的明显反应的倾向,去核实语言的意义是毫无根据的。”[1]ix换言之,除了根据人们明显可见的外部行为来解释语言的意义外,既不存在意义,也不存在意义的相似或差别。然而,随着行为主义走向式微,行为主义意义理论也因自身的不足而趋于衰落。

一、蒯因对传统意义理论的批判

蒯因的行为主义意义理论是建立在对传统意义理论的批判基础之上的,他不仅批判了意义的指称论,也批判了意义的观念论,因为前者混淆了意义和指称的区别,后者将意义与心灵的东西相关联。

(一)蒯因对指称论的批判

意义的指称论是把词语意义与它所指称的对象联系起来的一种意义理论。具体而言,名称通过指称外部世界中的事物而具有意义,一个名称的意义就是它所指称的对象,名称与所指对象之间是一种对应的关系。

密尔是最早对意义的指称论进行较为系统论述的哲学家。他把大多数的语词都视为名称,且把名称分为专名与通名。他认为,通名既有内涵又有外延,专名只有外延没有内涵,语句是由若干语词组成的名称,语词和语句所指称的内容即其意义。弗雷格第一次系统阐述了意义和指称的根本区别,改变了意义理论的研究方向,对语言哲学的发展产生了深远的影响。罗素在意义和指称问题上坚持意义即指称的观点。维特根斯坦早期的“图像论”本质上也是一种指称论。后来的分析哲学家基本上形成了两种对立的观点:一种是意义与指称相区分的观点;另一种是意义与指称相统一的观点。

在意义和指称的问题上,蒯因支持弗雷格的观点,反对罗素等人的观点。在蒯因看来,意义与指称的混淆将会给哲学带来严重的后果,“在意义与名称之间有一道鸿沟,甚至在真正是一个对象的名字的单独名词那里也是这样”[2]8。例如,“晨星”和“暮星”是两个具体名词,事实上指称的是同一个对象,即金星,这是天文学家经过长期观察发现的事实。很显然,“晨星”和“暮星”虽然指称相同,但是意义并不相同,前者是“早晨出现在太空中的星星”,后者是“晚上出现在太空中的星星”。因此,具有相同指称的两个具体名词并非必然地具有相同的意义。换言之,两个具体名词虽然意义不同,但可以命名同一个对象,可见意义和指称是两个不同的概念。

具体名词的情况如此,那么,抽象名词的意义和指称如何呢?蒯因以“9”和“行星的数目”为例,二者均表示同一个抽象的概念,即数字“9”的名称,但二者的意义是不一样的。对于“行星的数目”,蒯因必须诉诸天文观测而不是通过分析二者的意义就能发现“行星的数目= 9”这一事实的(1)根据最新天文观测结果,太阳系现为“八大行星”,这里的所援引的例子来自蒯因的著作,故仍用“9”。。可见,抽象名词的意义与指称也是两个不同的概念。

既然单独词项(包括具体名词和抽象名词)的意义与它的指称是有区别的,那么普遍词项的意义(内涵)和指称(外延)是否也有区别呢?蒯因认为:“至于普遍名词或谓词,情况有所不同,但是与此相类似,一个单独名词是要给一个抽象的或具体的东西命名,普遍名词则不是。”[2]20普遍词项的指称就是它所适用的所有的东西的类。例如,普遍词项“有心脏的动物”是指在外延上所有的有心脏的动物的类,而“有肾脏的动物”是指在外延上所有的有肾脏的动物的类。二者具有相同的外延,即适用相同的对象,但两个表达式的意义不同。因此,普遍词项的意义和指称也是两个不同的概念。

(二)蒯因对观念论的批判

观念(idea)一词源于希腊语,表示形式、模式的意思。柏拉图是最早对“idea”进行论述的哲学家,但是柏拉图的“idea”(一般译为“理念”)与后来的“idea”有着很大的不同。意义的观念论认为,语词的意义指它在人们头脑中形成的某种观念。语词作为一种符号出现在人们的思想交流中。观念论与指称论之间具有某种家族相似性,即对意义的实体性解释:前者把意义指向某种外在的物质实体,后者则把意义归因于某种内在的精神实体。最早对观念论作详细论述的哲学家是洛克。在洛克看来,观念是私人的、主观的东西,而语言是公共的、客观的东西。观念是不依赖语言而独立存在的。之后,随着心理主义的兴起,观念论得到进一步的发展,但进入20世纪,观念论在分析哲学反心理主义的浪潮中开始走向式微。

观念论到休谟那里发生了微妙的变化。与洛克不同,休谟把观念限制在知觉的心灵重构上。休谟把通过感觉经验获得的东西称为“知觉”(perception),知觉又分为“印象”(impression)和“观念”(idea)。印象是指那些进入心灵时最强烈的知觉,观念则是指感觉、情感和情绪在人们思维和推理中的微弱的意象[3]13。对于语词的意义问题,休谟坚持每个有意义的语词都与一个简单的观念相对应。

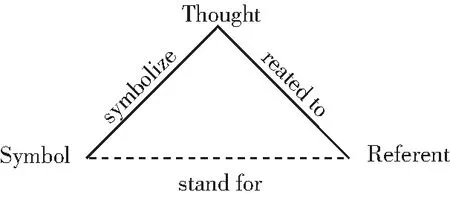

20世纪英国学者奥格登和理查兹提出的“语义三角”本质上也是一种意义的观念论。该理论表明,语言符号(language symbol)与它所指称的对象之间没有直接的联系,语言和现实世界之间是通过头脑中的观念或概念建立联系的,三者关系如图1。

在观念论者看来,人的心灵所观察或感知到的东西叫观念,语词或语句的意义是与它们相联系的观念。在人们的交流中,语词是作为这种观念的标记出现并具有意义的,可见,语词和观念之间的联系是一种隐晦的、心理的联系。换言之,“有意义的词所指示的不是事物,而是作为精神实体的观念”[4]。当我们谈论一个名称的时候,心中就会产生一种观念,但观念是私人的、因人而异的,而语言交流是公共的、主体间的社会行为,不存在任何私人的语言。也就是说,语言的意义应该具有社会的齐一性,只有这样,人们之间的交流才能得以进行。

意义观念论者将意义视为人们心中独立于语言而存在的精神实体,这种捉摸不定且缺乏解释力的“意义”概念是蒯因所极力反对的。在蒯因看来,如果设定“精神实体”或“心灵实体”仅是为了便于对物理现象进行解释,是可以接受的,而且这些现象最终还应得到生理的或物理的解释。我们不能因为熟悉心灵主义的惯用语,就错误地认为它具有清晰的含义,进而不知不觉地卷入内省世界的漩涡。蒯因指出:“在现代语言学家中间已经取得了相当一致的意见,认为关于观念即关于语言形式的心理对应物的这个观念,对于语言学来说,是没有丝毫价值的。行为主义者认为,即使对于心理学来说,谈论观念也是糟糕的做法。”[2]44事实上,我们对心理事件任何主观的谈论,例如“张三在疼痛”“李四在发怒”等,都是直接或间接地通过与外界可观察的物理对象有联系的语词进行的。假如设定心灵实体就如同物理学上设定分子和原子一样,是出于对心理事件或心理状态解释的需要,那么,一个理论能够通过心理状态或心理事件得到解释,同样也可以通过与这些心理行为相关的物理状态或生理状态加以解释。既然物理状态或生理状态的存在是确定无疑的,我们也就没有必要再设定其他捉摸不定的心理状态[1]264。

此外,蒯因也反对语句背后意义实体(命题)的存在。在分析哲学反心理主义的浪潮中,观念论虽已式微,但又以一种命题的形式出现。蒯因认为:“一个命题若不是被当作一个句子,便被当成了句子所表达的观念。”[5]36

在意义问题上,蒯因虽然反对将意义视为一种精神实体或内涵实体,但并不否认语言形式是有意义的。他说,“我并不由于拒绝承认意义就否认语词和陈述是有意义的”[2]11,“我们可以认为一些话是有意义的、彼此同义或异议的,而无需默认有一个名曰意义的东西的领域”[2]12。那么,如何说明语词或陈述是有意义的呢?蒯因认为,最好根据行为来解释。

图1 奥格登和理查兹的语义三角图

二、行为主义意义理论

行为主义是美国现代心理学的主要流派之一,蒯因的行为主义意义理论与20世纪初发轫于美国的行为主义心理学是密不可分的。早期的行为主义,也叫“刺激—反应”行为主义,是针对冯特心理学的不足而进行的一场心理学革命。行为主义心理学的创始人华生反对构造主义心理学把不可经验的意识作为心理学研究对象,把内省法(introspection)作为心理学研究方法,主张使用自然科学的方法(如观察法、实验法、条件反射法等)对行为与环境之间的关系进行研究。为了保持研究的客观性,华生把行为和引起行为的环境因素分为两个可以得到观察和证实的简单要素,即刺激(S)和反应(R)。行为主义心理学的主要任务就是查明“刺激—反应”之间的关系。

蒯因通过“刺激—反应”模式建构他的意义理论。在蒯因看来,传统语义学把意义当作具有实体化倾向的物质实体或精神实体,是应当加以拒斥的,意义只能根据主体间公共可观察的行为来加以解释。他指出:“意义是一种什么东西?可能由于以前不曾懂得意义与所指是有区别的,才感到需要有被意谓的东西。一旦把意义理论与指称理论严格分开,就很容易认识到,只有语言形式的同义性和陈述的分析性才是意义理论要加以探讨的首要问题;至于意义本身,当做隐晦的中介物,则完全可以丢弃。”[2]21在蒯因的意义理论中,刺激意义和观察句是两个非常重要的概念。

(一)刺激意义

蒯因在“刺激—反应”的基础上提出了“刺激意义”(stimulus meaning)的概念。所谓“刺激—反应”就是指外界环境作用于人或动物的感官,使其生理或心理发生反应的过程。一般来说,刺激可以是体内的,也可以是体外的;反应则是对某种刺激的一种身体上或精神上的应激性,可以是有意识的,也可以是无意识的。对于坚定的外延主义者蒯因来说,刺激主要表现为外在的刺激,反应也主要表现为外在的反应。这样,蒯因便把模糊不清且缺乏解释力的内涵概念、心理因素等从他的意义理论中清除掉了。

所谓刺激意义,就是某个语句S对某一个说话者a在时间t以n秒为模数的刺激产生的意义[1]33。刺激意义可以分为肯定的刺激意义和否定的刺激意义。肯定的刺激意义就是促使所有a在时间t以n秒为模数同意某个语句S的所有刺激δ的集合∑。相应地,我们可以用同样的方式来定义否定的刺激意义,即促使所有a在时间t以n秒为模数反对某个语句S的所有刺激δ′的集合∑′。这样,刺激意义便可以定义为肯定刺激意义和否定刺激意义的有序对。语句的刺激意义不仅受到刺激模数(modulus of stimulation)的影响,而且还受到刺激之外信息的影响。例如:在彻底翻译中,如果土著人近期对周边环境进行过观察,他仅根据草丛中隐约一动的情景便能对“Gavagai?”作出肯定的回答;而语言学家在此情景下则不会由于隐约一瞥便对“Rabbit?”作出肯定回答。可见,“Gavagai”对土著人具有的当下刺激意义与“Rabbit”对语言学家具有的当下刺激意义是不同的。但是,如果我们把土著人之前考察周围环境时看见兔子的视觉刺激也纳入到语言学家当下的刺激中来,那么,当土著人对“Gavagai?”作出肯定回答时,语言学家也会对“Rabbit?”作出肯定回答。即便如此,土著人和语言学家之间并不具有主体间的刺激同义性(或刺激意义的同一性)。严格地讲,“Gavagai”的肯定刺激意义仅仅是指在不受任何背景信息影响的情况下促使说话者对“Gavagai?”作出肯定回答的刺激之和。

刺激意义和刺激是两个既密切联系,又相互区别的概念。蒯因早期认为两个人具有相同的刺激意义,就是说他们具有相同的刺激[1]34,后来,蒯因对此表述颇感不安,因为一个刺激事件是激发主体感觉接受器(sensory receptor)的某个子集,既然语言学家和土著人并未共享任何感觉接受器,那么他们就不可能分享相同的刺激,因此,我们只能说他们具有相似的刺激[6]40。刺激意义类似于强条件式(strong conditional),表示刺激条件一旦形成,说话者就会对某个句子做出肯定或否定反应的行为倾向(behavioral disposition),而刺激则是当下的情景与言语相结合作用于观察者感官的东西。尽管刺激意义与刺激模数密切相关,但我们最好不把刺激看成是具体的东西,而应看作一个集合或者类。例如,语句S的肯定刺激意义就是所有促使说话者a肯定S的那些刺激的集合∑。如果这些刺激被看作是个别的、具体的东西,那么∑就包括那些已经实现的和尚未实现的刺激δ的总和,而这样的δ是无穷多的。如果我们把这些尚未实现的刺激视为一旦出现就会促使说话者a肯定S的那些刺激的集合,即把刺激理解为普遍性的东西,这样就可以避免主体间具有相同的刺激的表达,因为具有某种倾向性的刺激是普遍的而不是个别的,两个主体之间没有共同的感觉接受器,也就不能说他们具有相同的刺激,只能说他们具有神经末梢近似同源基础之上类似的刺激。

(二)观察句

观察句在蒯因的意义理论、证据理论,甚至整个哲学体系中均具有十分重要的作用。蒯因指出:“观察句在两个方面起作用:一是作为科学证据的载体;一是作为语言入门的向导。这一点毫不奇怪。观察句是语言(不管是科学语言,还是非科学语言)和语言所谈论的世界之间的纽带。”[6]5

蒯因根据刺激意义将语句划分为场合句(occasion sentences)和固定句(standing sentences)。场合句是指句子的真值因刺激条件变化而变化的语句。换言之,对这类语句的每一次询问和回答都必须是在特定的时刻伴以特定的刺激(主要是非言语刺激)。与场合句不同,固定句虽然也可以由当下的刺激引发,但其真值已经超越了当下刺激的范围,当再次被询问时,主体可以根据记忆重复原来受到刺激时所作的赞同或反对。这类语句“属于记忆性知识的一种,使得我们的知识获得了扩大的可能”[7]68。二者的区别在于:场合句总是要依赖当下的刺激才能决定其真值;固定句可以不依赖当下的刺激,说话者只要根据已有的经验或知识便可对它的真值进行断言。

根据场合句的刺激意义受背景信息影响的程度,可以将场合句进一步划分为观察性场合句(即观察句)和非观察性场合句。观察句是指刺激意义不受背景信息影响的场合句,而非观察性场合句的刺激意义除了受当下刺激的影响,更多的是受已有背景信息的影响。例如:“这张纸是白的”就是观察句,因为只要语言共同体内每一个辨色能力正常的人受到这张白纸的视觉刺激,都会一致地同意这句话;而“这个人是单身汉”的真值并不取决于当下的刺激本身,而是取决于已有的背景信息。蒯因对观察句的定义曾作过多次修正。他最早在《语词和对象》(1960)中给出的定义是“当一个场合句的刺激意义在附随信息的影响下不发生任何变化,我们就可以把它称为观察句”[1]42。而在《本体论的相对性及其他论文集》(1969)中,蒯因将观察句的定义修正为:“观察句就是在给予相同的当下刺激时,说该语言的所有人都会给出相同判断的语句。若以否定的方式表达这一概念,观察句则是对语言共同体内成员过去的经验差异不敏感的语句。”[8]86-87蒯因在《指称之根》(1974)中又给出如下定义:“如果一个语句的真值在任何情境下都被观察到这一情境的语言共同体内的几乎每一个成员所承认,则这个语句就是观察句。”[5]39在《理论与事物》(1981)中,蒯因给观察句所下的定义为:“观察句是这样的一种场合句:当说话者的感觉接受器以某种方式受到刺激时,他将始终同意这个句子,而当以另一种方式受到刺激时,他将始终不同意这个句子。”[9]25最后,蒯因在他带有总结性的著作《真之追求》(1992)中特别强调了观察句的主体间性,观察句就是“在适当范围内的一个刺激场合,这个语句应该立即得到该主体的同意或反对,而无需进一步的调查,也不论他当时正在干什么。进一步的要求就是主体间性:与对情感的报道不同,该语句必须得到在该场合中所有具有语言能力的目击者的相同的断定”[6]3。

综上,观察句具有以下特征和作用:观察句的首要特征就是它的可观察性。这也是行为主义意义理论的必然要求,即根据主体间公共可观察的外显行为来考察语言的意义。蒯因自然化认识论的中心问题是,我们关于世界的理论是如何从观察中产生的?换言之,我们是如何通过贫乏的感觉刺激获得关于外部世界丰富的理论的?观察句是通往科学的向导,与我们的感觉刺激直接相联系。当下的刺激对于观察句而言至关重要,受到刺激的主体能够对此类语句作出明确的赞同或反对,不需要对观察句再作进一步的验证,也不必考虑受刺激的主体之前做过什么。观察句的刺激意义十分接近它的“意义”,观察句的真值取决于当下的刺激,而不是已有的背景知识。其次,观察句必须具有主体间性。语言是用来交流的工具,必须为语言共同体内全体成员所共享,因此主体间性或社会性就成了观察句的一个基本特征。观察句是对物理对象的描述而不是对感觉材料的报道,因为感觉材料是内在的、私人的东西,无法达成客观一致的共识,而物理对象是外在的、公共的东西,能够形成客观统一的标准。虽然蒯因对主体间刺激同一性的表述表示过不安,但他从未对观察句的主体间性有过动摇。第三,观察句具有可检验性。在蒯因看来,我们关于外部世界的陈述是作为一个整体面对经验的检验,具有经验意义的单位是足够大的语句系统,甚至是整个科学。单个语句无法接受经验的检验,但观察句除外,因为观察句具有独立的经验意义,在科学理论中拥有独立的分区,能够单独接受检验。科学理论是由许多语句组成的一个织造物,观察句通过检验与之对应的观察直言句(observation categorical),从而逐渐渗透到科学理论的内部,而由观察句复合而成的观察直言句也就成了理论语句中可以单独接受经验检验的最小单位。

总之,建立在行为主义基础之上的意义理论必然拒斥和反对建立在心灵主义之上的意义理论。然而,随着行为主义弊端的日益凸显,行为主义意义理论是否也面临被批判和修正呢?

三、行为主义意义理论批判

行为主义心理学把可观察的事物或外显的行为作为它的研究对象,把外部的刺激和机体的反应作为研究任务。建立在此基础之上的行为主义意义理论主张采用“刺激—反应”模式来说明语言的意义,因此这一意义理论也被称为意义的“刺激—反应”理论。然而,随着行为主义走向式微,行为主义意义理论也难免陷入泥潭而不能自拔。

首先,行为主义“刺激—反应”模式并非一种必然的因果关系。就“刺激—反应”本身而言,有时在同一刺激下受到刺激的主体可能会有不同的反应,而在不同的刺激下受到刺激的主体可能又有相同的反应。比如,对于一个撒谎者来说,他有可能在别人同意的场合反对,而在别人反对的场合同意,这样我们就很难根据撒谎者的言语行为反应来确定语句的刺激意义。蒯因认为,语言学家从事彻底翻译与儿童学习母语具有类似之处,即都是一个“刺激—反应”的过程。这里的刺激是社会共享的,反应是公共可观察的。事实上,观察有时是相对于某个有限共同体而言的,而不是相对于整个语言共同体的,对于相同的可观察对象,不同的群体可能会有不同的反应。例如,上文提到的土著居民只需对草丛中隐约一动的兔子的模糊一瞥就能对“Gavagai?”作出肯定回答,而语言学家则不然。还有一种极端的情形,当一名土著射手清晰地看见兔子的耳朵时,却可能对“Gavagai?”作出否定回答,这是因为兔子不在他要射击的位置上[1]39。可见,“刺激—反应”模式并不足以确定语言的意义。也就是说,相同或相似的刺激可能有不同的反应,不同的刺激也可能有相同的反应。

其次,行为主义意义理论忽视了语言意义的多样性和复杂性。语言的意义是丰富多彩的,表现形式是各式各样的,很多情况下仅根据公共可观察的外显行为是无法准确把握语言的意义的,因为在特定的语境中语言还有它的“弦外之音”。换言之,语言不仅具有外显的行为意义,还有它的内涵意义、语法意义、文化意义、联想意义、修辞意义、象征意义、情感意义、搭配意义,等等。因此,我们并不能完全依靠“刺激—反应”模式来把握语言的意义。很多情况下,我们的感觉刺激并不能如实地反映可观察的行为或事件,二者之间有时甚至有不可逾越的鸿沟。如果我们把语言的意义仅仅视为“刺激—反应”模式下的行为意义而忽视语言的社会、历史和文化特质,也就忽视了语言的本质属性。事实上,蒯因的行为主义意义理论是为他的自然主义服务的,即我们是如何通过刺激来获得语句的意义,从而产生出丰富的科学理论的。对于一名坚定的外延主义者蒯因来说,坚持自然主义的立场必然要将模糊不清的内涵概念从科学理论中清除出去,从而根据公共可观察的外显行为去把握语言的意义。然而,蒯因意义理论中的刺激意义只是一种认知意义,如果仅靠“刺激—反应”模式下的言语行为去把握语言的意义,那就难免会有很大的局限性。

最后,行为主义自身的不足难免造成意义的片面性和机械性。行为主义把人看作是一台被动的“刺激—反应”的机器,完全忽视了人在“刺激—反应”过程中的主观能动性。在行为主义者看来,只要给出恰当的环境刺激,受刺激的主体就会被动地作出行为反应;反过来,只要观察受刺激主体的行为反应,就可以推知其所受的环境刺激。因此,行为主义在解释人的行为意义时难免会落入机械环境决定论的窠臼。从另一方面看,行为主义抹杀了人与动物的本质区别,在一定意义上把具有主观能动性的人归结为动物,掩盖了人的社会属性,因而在解释人的行为意义时难免带有生物主义的倾向。此外,行为主义者试图将心理学还原为生理学和物理学等自然科学,认为受刺激的主体的心理和行为都是由刺激引起的物理变化,这样就把心理现象归结为纯自然现象,从而模糊了二者的本质区别,只承认语言的外延意义而拒绝内涵意义,因而陷入了还原主义。从研究方法看,行为主义用客观的方法研究行为,拒斥人的主观心理活动在外部行为中的作用,否认心理研究的内省法,而把外显的行为和观察法分别作为心理学的主要研究对象和研究方法。事实上,心理支配行为和行为反映心理,二者有着本质的区别,但也有着密切的联系。行为主义强调行为而反对意识,难免会陷入无心理内容的客观主义。

结语

蒯因将意义的指称论与观念论视为“语言的博物馆神话”而加以拒斥。在他看来,这个博物馆里的“意义”是无法得到澄清的,因为它缺乏主体间性的标准,因而主张根据主体间公共可观察的言语行为来解释语言的意义,即行为主义意义理论。刺激意义是蒯因行为主义意义理论的重要概念,但是,刺激意义只是一种认知意义,它忽视了语言意义的多样性和复杂性,忽略了说话者的主体性。行为主义由于自身的不足难免会陷入机械主义、生物主义、还原主义以及客观主义的窠臼,建立在此基础之上的意义理论也难免会被贴上种种标签而走向式微。