个人因素对大学生元素养水平影响的实证分析

邹 波,周家星

(1.江西科技学院,江西南昌 330098;2.豫章师范学院,江西南昌 330103)

一、引 言

T.Jacobson与T.Mackey(2011)最早提出“元素养”的概念,认为元素养整合了新兴技术并统一了多种素养能力类型。[1]国内学者认为元素养是指学生作为信息消费者和创造者,成功参与合作性领域所需的一组全面的综合能力,是包括信息的反思性发现、理解信息如何产生、评价及利用信息创造新知识、合理参与学习社区的一组综合能力。[2]相较于信息素养教育,元素养以元认知为理论基础,不仅关注学习者对信息获取、组织、评价、利用的能力,更注重其在社交媒体、在线社区、开放教育等环境下参与、合作、整合、分享信息的能力,并突出元认知能力的培养,最终帮助学习者获得终身学习能力。[3]

本文将元素养理解为新媒体技术环境下,信息主体批判性获取、浏览、评价、生产和分享信息所必备的素养和技能。随着5G时代的到来,信息社会的高速发展无疑对高校学生提出了新的挑战。当前高校信息教育已经无法满足大学生如何准确选择信息搜索渠道、对比不同信息来源、进行信息加工与整合、生产并实现信息的交互共享的需求。[4]

长期以来,我国众多高校仅将学生信息素养教育当成信息检索技能教育,交由高校图书馆负责,教育一般采用16—32课时的文献检索课教学形式开展;教学模式多采用灌输式的课堂教学;教学内容以信息检索技能教育为主,课后一次性教学考核。[5]然而,元素养教育的引领者美国的众多高校,已经建设了一系列形式多样、内容生动有趣的元素养教育课程,包括元素养开放教育资源及游戏化教学、元素养MOOC在线课程、数字故事讲述、信息素养教育通识课以及嵌入式课程等等。[6]对比美国的元素养教育实践,我们可以认为,我国的元素养教育还处于起步阶段,还存在形式单一、重视程度不够、方法陈旧等诸多问题。[7]

对此,许多学者从不同视角提出了诸多有益的建议。在元素养教育定位上,要从“工具论”到“支撑学习体系论”转变;[8]在跨学科教育整合上,要架构整合元素养与核心素养的信息素养结构,建立阈值概念与学科大概念间的映射图谱,开展场馆与课程的跨学科融通学习等;[9]在教学理念上,强调要向批判、引导、开放式教育转变;在教学人员上,要注重培养元素养图书馆员,注重图书馆与一线教学单位的合作教学;在教学模式上,教学内容和手段要适应时代变化,注重个性化并具新媒体特征;在教学评估上,强调要构建本土化教学评估体系;[10]在教学过程中,嵌入元素养培养环节,采用分组合作式教学模式,通过观察、指导、评价学生寻找信息的行为,培养研究生在新环境下的批判式反思与协同合作能力。[11]

综上,近年来,元素养教育已引起国内外学者的高度关注,我国元素养教育研究也积累了较为丰硕的成果,这些研究成果为我国元素养教育改革方向和路径提供了有益建议,也为本文提供了扎实的理论基础。但是,相比元素养内涵、教育模式、教育评价和措施等内容,笔者更为感兴趣的是大学生元素养能力的现状及影响因素。

元素养是一种综合能力,它的高低取决于培养过程。大学生的某种能力的培养过程必然受到国家及高校的政策(重视程度、资金投入、师资队伍建设等等)、大学生的个人因素(学校、年级、专业、家庭背景等等)、教学体系(教学内容、教学模式、考核评价机制等等)等多方面的因素影响。基于当前我国地方普通高校的元素养教育的现状,本文着重探究大学生的个人因素对元素养能力的影响。

二、理论基础与研究假设

(一)高校层次与大学生元素养水平

高校对学生的素质和能力的培养是全方位的,既包括人文素养、科学素养,也包括专业知识和实践能力。其中,元素养作为学生的一种综合素质,自然也在高校培养的范围之列。事实上,高校基本上都开设了计算机技能教育、信息(文献)检索技能教育等元素养教育相关课程。但是,不同高校的办学水平、教学质量、培养目标等均存在较大差异,培养的学生的综合素质和专业水平也存在较大差异。据此,本文提出如下假设:

H1:不同层次大学的学生的元素养水平存在显著差异。

(二)年级与大学生元素养水平

笔者调研走访发现,地方高校开设的信息(文献)检索技能教育、毕业论文涉及等元素养相关课程主要集中在大三及以上阶段。因此,从元素养教育实践来看,高年级学生的元素养水平应该显著高于低年级学生。据此,本文提出如下假设:

H2:大学生元素养水平在不同大学生年级存在显著差异。

(三)专业与大学生元素养水平

理工科类专业、人文与社会科学类专业、体育艺术类专业的专业跨度较大。不同专业大类的学生不仅在大学学习的课程体系差异巨大,而且高中时代就烙下了文、理、艺术、体育分科的印子。因此,可以推测,由于不同学科大类学生的学习侧重点不同,不同专业大类的学生具备的元素养素质的各个层面的水平应该也会有所差异。而通常而言,理工类学生因为自高中时代起侧重接受逻辑思维的训练,他们的元素养水平应该显著高于其他专业的学生。据此,本文提出如下假设:

H3:不同专业大类的学生的元素养水平存在显著差异。

(四)家庭背景与大学生元素养水平

根据心理学理论,任何一个人的任何一方面都可以追溯到原生家庭。元素养是一种综合素质,是由长期的培养而来。因此,可以推测元素养水平与原生家庭相关。同时,由于元素养的核心是信息素养,主要内容是批判性获取、浏览、评价、生产和分享信息所必备的素养和技能。因此,可以推测,父母的文化水平对大学生元素养水平影响显著。另外,由于基础教育阶段的城乡差别仍然存在,城市的孩子可能在基础教育的各个阶段都不同程度地接受了信息素养技能的相关教育。因此,可以推测,来自城市的大学生的元素养水平会显著高于来自农村的大学生。据此,本文提出如下假设:

H4:大学生元素养水平在不同家庭状况的学生中存在显著差异;

H4a:父母的文化水平对大学生元素养水平影响显著;

H4b:城市大学生的元素养水平会显著高于农村大学生。

三、研究设计

(一)研究对象确定

本文选取中部某省的四所本科高校的在校大学生作为研究对象。基于高校办学层次的区分,本文随机选取了211高校一所,地方普通公办大学一所、民办本科高校一所、独立院校一所。抽样调查主要采用了类型比例抽样和整群抽样相结合的方法。首先,我们按高校、专业、年级、班级依次分层。四所高校分别抽取在校本科大学生总数的5%为研究样本,然后再按自然科学类、人文社会科学类、体育艺术类三个专业大类在校生的比例,确定每个专业大类抽取的样本数量。再根据每个专业大类的平均班级人数,确定每个专业大类抽取的班级样本数量。再将样本班级数量平均分给四个年级后,在每个年级采用随机数码表法随机抽取班级。在确定抽样班级后,对被抽样班级采取整群抽样的方法。

在确定抽样样本后,笔者于2019年10月至12月间,通过网络问卷的方式发放和回收了问卷。共发放问卷6327份,回收有效问卷6225份。经有效性检验后,最终回收有效问卷6198份。

(二)变量定义

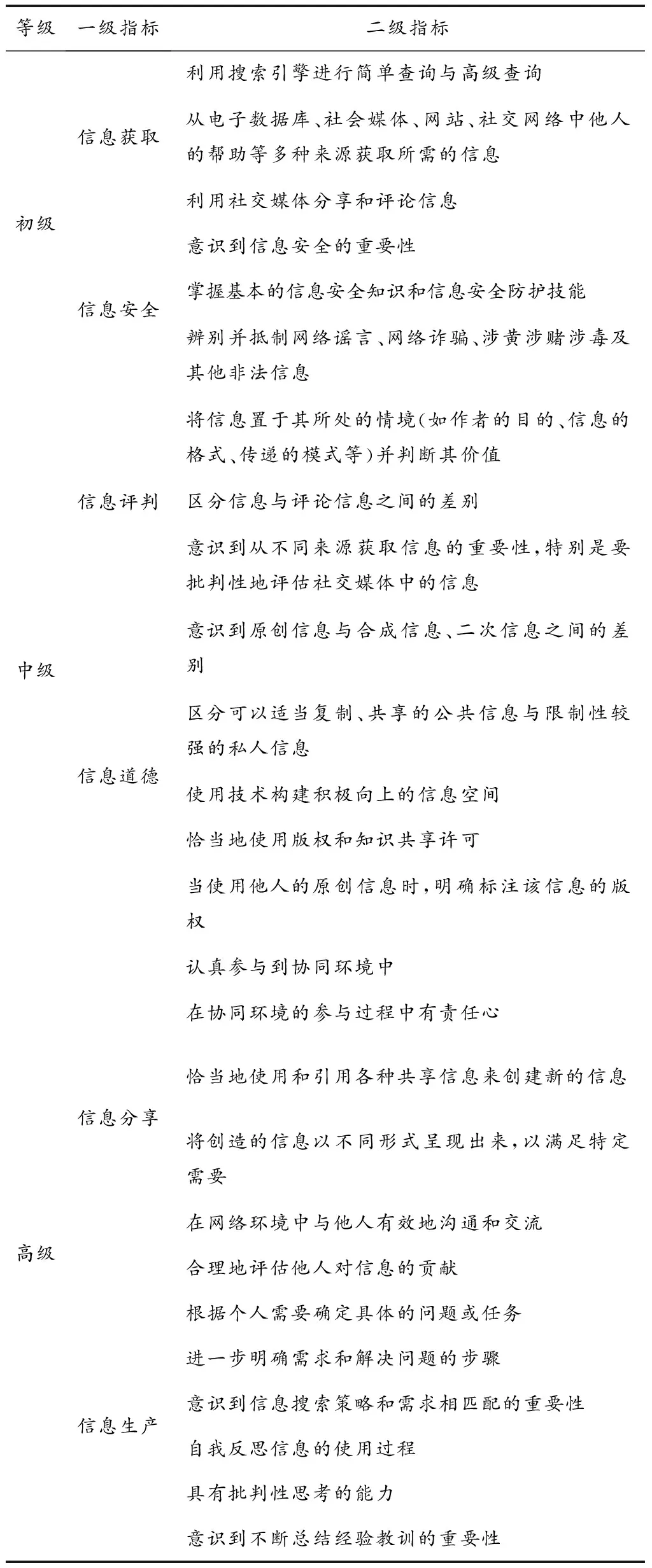

本文以大学生元素养水平作为因变量。元素养水平的综合评估有主观评价和客观评价两种,鉴于客观评价法现阶段并无成熟的评价模型和操作方法,本文采用主观评价法。许亚锋等(2015)[12]设计的元素养水平主观评价量表重点参考了T.Jacobson与T.Mackey(2011)提出的元素养评估模型,并在此基础上结合我国大学生元素养水平的实际进行了适当完善。可以认为许亚锋等(2015)设计的量表是比较成熟的量表,因此本文对大学生元素养水平评估的量表是在此量表的基础上适当调整而来(大学生元素养水平主观评价量表见表1)。在问卷数据的测量方面,大学生元素养水平主观评价量表涉及的所有二级指标,全部采用Likert 5级量表计分法,从最低的完全不一致到最高的完全一致,依次取值1—5。

表1 大学生元素养水平主观评价量表

本文以高校、专业、年级、家庭背景(父母学历、生源地)作为自变量。高校方面,民办高校、独立院校、普通公办大学、211大学分别赋值1—4;专业方面,本文将四所大学的专业分为自然科学、人文社会科学、体育艺术三个大类,分别赋值1—3;年级方面,大一至大四年级分为高低两个年级,其中大学一二年级为低年级,赋值0,大学三四年级为高年级,赋值1;家庭背景方面,父母学历(取父母最高学历的一方)分为初中及以下、高中、大学(含大专)、硕士、博士五类,分别取值1—5,生源地以县城为分割线,县城及以上城市的赋值1,县城以下的赋值0。

(三)数据检验

1.同源性偏差检验

为了避免数据的同源性偏差对研究结果的影响,本研究采用Harman单因子检验法检验数据的同源性偏差情况。将问卷中的所有问项在未旋转的情况下一起进行探索性因子分析,结果表明:调查问卷中的所有问项共生成了7个因子;对其未旋转的主成分因子进行分析,第一个主成分因子的特征值为7.472,解释了29.887%的变量总方差,其他因子的载荷量也均为超过40%的临界标准。基于此,可以判断本研究所采用的数据可以解释绝大部分变异的单一因子,数据受同源性偏差影响较小。

2.信度与效度检验

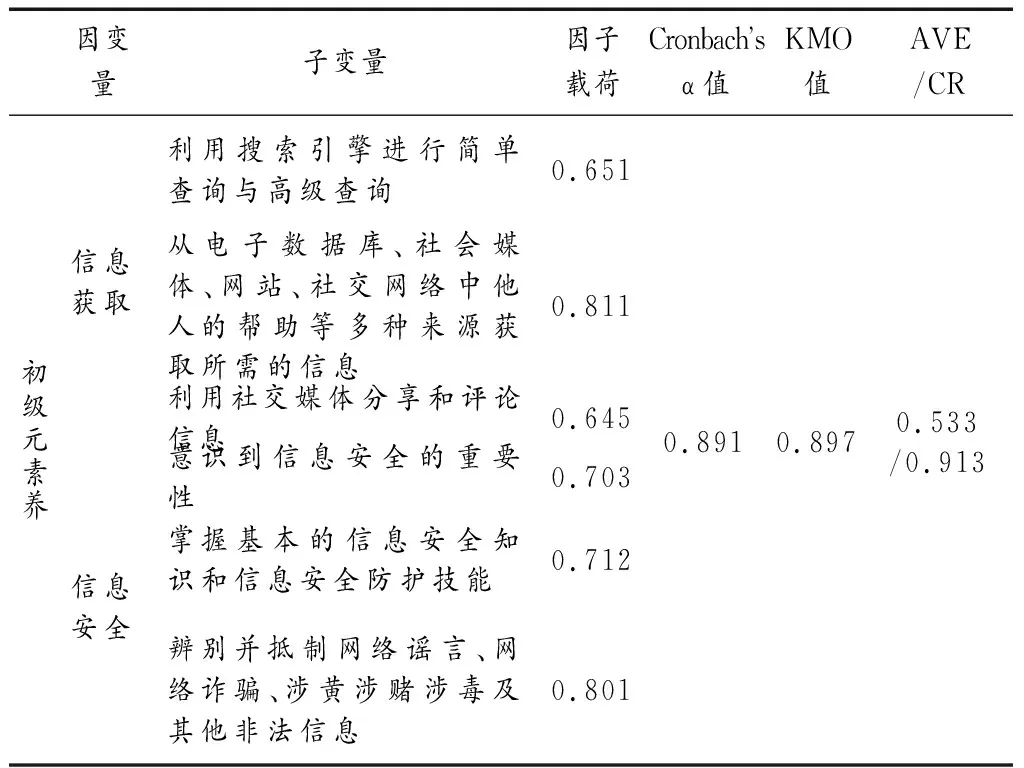

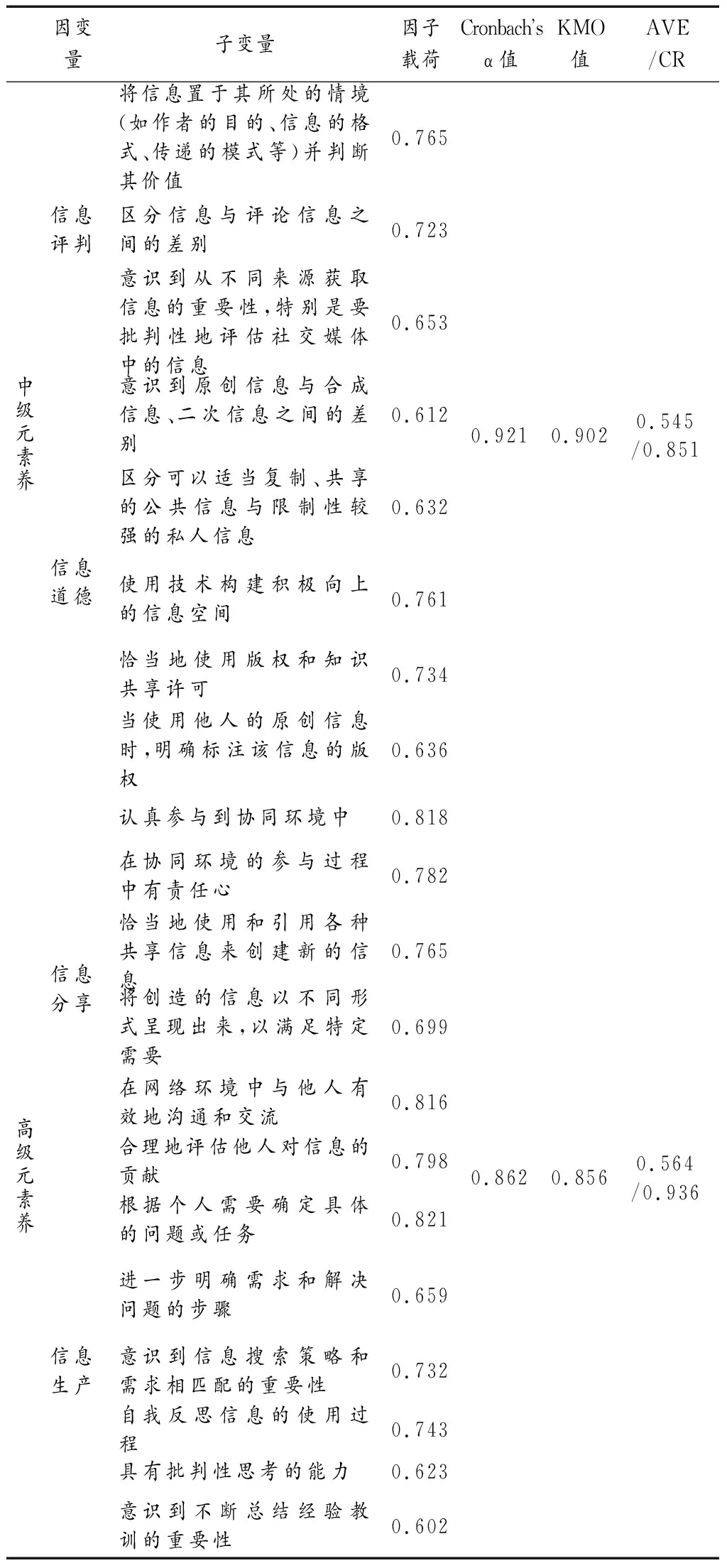

探索性因子分析结果显示(见表2),各子变量的因子载荷最小值为0.602,最大值为0.821,AVE的最小值为0.533,最大值为0.632,说明量表的收敛效度良好。并且,从AVE的平方根与各变量之间的皮尔逊相关系数的比较来看,对角线上的AVE平方根值远大于下三角区域的相关系数值,因此量表具有较好的区别效度(见表3)。另外,各变量因子的KMO最小值为0.856,最大值为0.932,说明适合做因子分析;各子变量的Cronbach’s α值在0.862—0.934之间,说明数据的一致信度较好,验证性因子分析得到的CR值在0.851—0.936之间,说明数据的组合信度良好。

表2 因子分析结果

表2续

表3 区别校验度检验

四、假设检验

(一)相关性分析

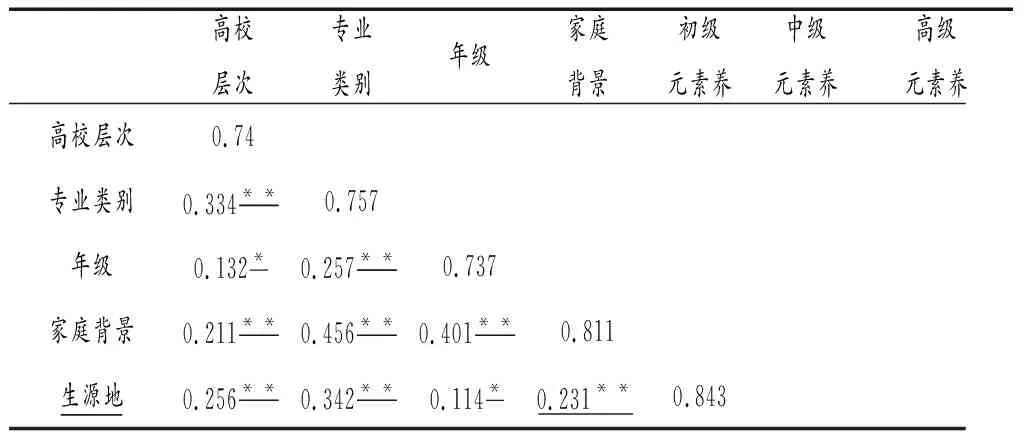

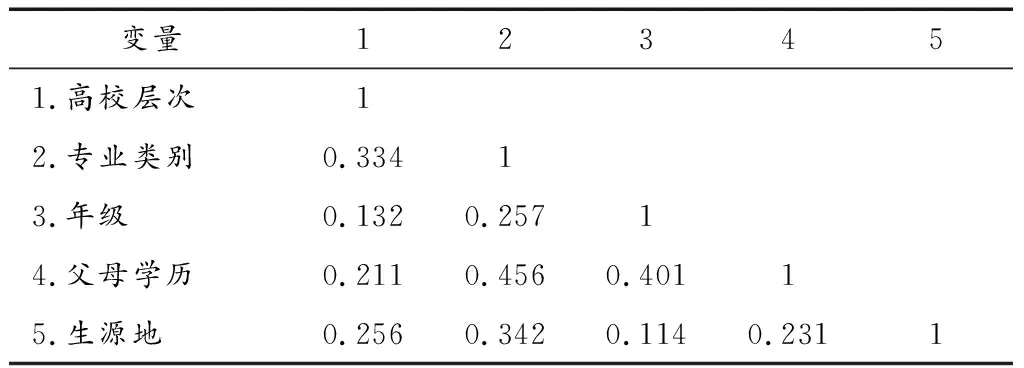

采用Pearson相关性分析法分析高校层次、专业类别、年级、父母学历和生源地五个解释变量之间的相关关系,分析结果见表4。如表4所示:各变量间的相关系数均小于0.7,说明能有效避免多重共线性问题。同时,回归结果也显示各模型中解释变量的VIF值均远小于5,说明未产生多重共线性问题(见表5)。

表4 变量之间的相关性分析结果

(二)回归分析

本文将元素养水平划分为初、中、高三个层级,各层级的元素养水平内含的要素不同,各解释变量对不同层级的元素养水平影响可能差异较大。为此,本文构建了三个层次回归模型。利用模型1分析各解释变量与初级元素养水平的相关关系,利用模型2分析各解释变量与中级元素养水平的相关关系,利用模型3分析各解释变量与高级元素养水平的相关关系。在对各变量进行中心化处理后,利用SPSS21.0,通过层次回归分析方法对研究假设进行检验,分析结果见表5。

模型1中,高校层次与初级元素养水平的回归结果为β=0.104,P>0.05;模型2中,高校层次与中级元素养水平的回归结果为β=0.063,P>0.05;模型3中,高校层次与高级元素养水平的回归结果为β=0.121,P>0.05。说明高校层次对大学生元素养水平各层级均无显著影响,H1未得到验证,H1不成立。

模型1中,专业类别与初级元素养水平的回归结果为β=0.037,P>0.05;模型2中,专业类别与中级元素养水平的回归结果为β=0.086,P>0.05;模型3中,专业类别与高级元素养水平的回归结果为β=0.005,P>0.05。说明专业类别对大学生元素养水平各层级均无显著影响,H2未得到验证,H2不成立。

模型1中,年级与初级元素养水平的回归结果为β=2.211,P<0.05,说明年级对大学生初级元素养的初级水平有显著影响;模型2中,年级与中级元素养水平的回归结果为β=3.63,P<0.01,说明年级对大学生中级元素养的初级水平有显著影响;模型3中,年级与高级元素养水平的回归结果为β=1.569,P>0.05,说明年级对大学生元素养的高级水平无显著影响。H3得到部分验证,H3部分成立。

模型1中,父母学历与初级元素养水平的回归结果为β=3.667,P<0.001,说明父母学历对大学生元素养的初级水平有显著影响;模型2中,父母学历与中级元素养水平的回归结果为β=2.689,P<0.001,说明父母学历对大学生元素养的中级水平有显著影响;模型3中,父母学历与元素养水平的回归结果为β=2.56,P<0.05,说明父母学历对大学生元素养的高级水平有显著影响。H4a得到验证,H4a成立。

模型1中,生源地与初级元素养水平的回归结果为β=3.872,P<0.01,说明生源地对大学生初级元素养水平有显著影响;模型2中,生源地与中级元素养水平的回归结果为β=3.788,P<0.05,说明生源地对大学生中级元素养水平有显著影响;模型3中,生源地与高级元素养水平的回归结果为β=1.983,P>0.05,说明生源地对大学生高级元素养水平无显著影响。H4b得到部分验证,H4b部分成立。

表5 回归分析结果

五、结论与建议

(一)结果讨论

以上,分别将自变量高校层次、专业类别、年级、父母学历和生源地与因变量大学生元素养水平的三个层级进行了相关性分析和回归分析,分析结果表明:

第一,高校层次对大学生元素养水平无显著影响。通过回归分析发现,高校层次与大学生元素养水平的初、中、高三个层级均无显著相关性。说明本次调查样本的四所大学在大学生元素养教育方面存在同质性倾向。调查走访结果也进一步验证了此推测。从调查走访来看,包括这四所高校在内的许多地方高校,开设的元素养相关课程高度相似,大多开设的都是计算机基础、文件检索或科学研究方法之类的课程,且开设学期都基本一致,甚至连考核方式、教学理念和教学方法都差异不大。

第二,专业类别对大学生元素养水平无显著影响。通过回归分析发现,专业类别与大学生元素养水平的初、中、高三个层级均无显著相关性。说明高校各专业教育的差异性未能在元素养方面得以体现。主要原因是各专业开设的元素养课程完全相同,同时在专业课程中植入元素养教育的做法均未有效开展。

第三,年级对大学生元素养水平有部分影响。通过回归分析发现,年级对大学生元素养的初级、中级水平有显著影响,但对元素养的高级水平无显著影响。在教学实践中,科学研究方法、文献检索等课程大部分学校都开设在高年级。并且,高年级学生因毕业论文设计需要实践使用到信息、文献检索、研究方法等。因此,高年级开设的这些元素养相关课程有一定成效。但是,无论是教师还是学生,对这些课程的“工具论”意识还是占主导,这就导致了“教”和“学”的双方共同忽视了元素养的高阶能力。另外,开设在低年级的计算机基础知识等课程,教授的主要是计算机操作和办公软件使用,且大多偏灌输式教育,学生兴趣不大。因此,低年级的元素样课程对学生的元素养能力的培养效果并不显著。

第四,家庭背景对大学生元素养水平影响显著。通过回归分析发现,父母学历对大学生元素养的初、中、高各级水平均有显著影响。推测可能的原因是高学历父母自身具备较高的元素养水平。而且,高学历父母往往更在意对孩子的培养,在培养孩子方面投入的时间和精力更多,除了关心子女的学习成绩以外,往往也注重与子女的磁场交流,关注子女的心理成长和综合素质。通过回归分析发现,生源地对大学生元素养的初、中级水平有显著影响;对大学生元素养的高级水平无显著影响。移动互联网普及的今天,手机、电脑等产品早已进入千家万户。可以认为在接触互联网的时间点方面,农村和城市的孩子的起点相差并不大。尽管如此,城市的基础教育阶段相对更加注重信息教育,城市孩子自小接受的信息获取、信息识别和判断等方面的知识更多也是不争的事实。

上述分析得出的结论可总结为两点。第一,大学生普遍具有一定的元素养水平,但多停留在初中级层次,信息分享和信息生产的高级阶段的元素养能力相当欠缺。第二,地方本科高校的元素养教育效果不明显。一方面,不同学校、不同年级、不同专业的学生的元素养水平没有明显差异。另一方面,学生成长环境和家庭背景影响的元素养水平差异在大学的学习生活中并未得到有效消除。显然,当前地方本科高校大学生的元素养水平离应对信息社会的高速发展所带来的挑战的要求还有很大差距。但同时,地方本科高校在元素养教育方面的缺失非常明显,没有能够有效发挥作为培养学生元素养能力的主体的作用。

综上,可以推测地方普通高校大学生在元素养初级阶段的水平较高,而中高级阶段的水平较低。主要原因应该是大学生的元素养教育主要来自家庭和社会,而高校在大学生元素养教育方面的成效不明显。

(二)对策建议

高校在大学生元素养能力的专业化教育和培养方面具有无可替代的地位。然而,在教学实践中,地方普通高校因为对元素养的认知和定位问题、师资和资源问题、经费问题等,未能有效担起高校在元素养教育中应有的使命。随着信息社会和大数据时代的到来,元素养的重要性愈加明显。大学生是接受了高等教育的群体,是推动国家和社会发展的主力军,补齐大学生的元素养能力的短板迫在眉睫。为此,提出如下建议:

第一,改变认识,明确定位。长期来看,无论是高校的领导还是教师,普遍对元素养的认知存在偏差。一方面,我们认为元素养就是信息搜寻和获取的手段、能力,“工具论”认识的倾向非常明显。另一方面,我们长期认为专业知识和技术才是人才的关键,是毕业生的核心竞争力,包括元素养在内的其他能力和素质并不太重要。因此,元素养教育的重要性没有得到正确认识,元素养教育在整个人才培养过程中的重要地位被忽视,这就直接导致元素养教育相关的师资、经费、资源不足等等一系列问题。

因此,高校的各级领导应当首先更新对元素养的认识,认清元素养教育在当代大学生教育中的重要地位。

第二,制定元素养教育发展规划,明确发展目标。推动元素养教育的高水平发展,涉及师资、经费、课程、教学等诸多内容,涉及校内的各个部门。因此,高校应当结合本校实际情况,科学制定阶段发展规划。通过发展规划,确立领导部门加以统筹协调各方面资源,用于师资培训、课程建设和教学改革。

第三,确立元素养教育在人才培养方案中的重要地位。高校已开设的元素养教育相关课程并不能满足元素养教育的实际需要,从整个课程体系来看,已开设的元素养教育课程偏少,学分较低,与元素养教育在人才培养过程中的重要地位不相称。因此,急需对人才培养方案进行修订,增补部分元素养教育相关课程。考虑到学时学分的限制,还应积极探索通过教学理念更新和教学方法的变革,将元素养教育引入到部分合适的公共课或专业课的课程教学中。

六、未来展望

本文利用中部某省四所本科高校的6225份样本,对地方本科院校在校大学生的元素养水平现状和影响因素进行了分析,发现地方本科院校在校大学生的元素养水平普遍较低,且家庭教育和学校教育两大因素中,家庭教育对大学生元素养水平影响显著,而高校的元素养教育效果不明显。

但是,我国元素养教育的相关研究还处于起步阶段,本文也只是在元素养的实证研究方面做出了一些尝试,因此,不可避免存在局限性。在对大学生元素养水平评价时,本文采用的是主观评价法。尽管本文采用的主观评价量表可以认为是成熟量表,但主观评价的局限性不言而喻。开发元素养水平的客观评价模型和操作方法,是繁复而艰巨的工作,此方面今后还有大量的研究工作要做。