2021年度机械设计与制造学科国家自然科学基金管理工作综述

叶 鑫 李宏伟,2 朱明亮,3

1.国家自然科学基金委员会工程与材料科学部,北京,100085 2.西北工业大学材料学院,西安,7100723.华东理工大学机械与动力工程学院,上海,200237

0 引言

中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议提出,坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。习近平总书记在2021年5月28日两院院士大会上指出,“加强基础研究是科技自立自强的必然要求,是我们从未知到已知、从不确定性到确定性的必然选择”。2021年,国家自然科学基金委员会(以下简称“自然科学基金委”)工程与材料科学部机械设计与制造学科(以下简称“学科”)贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神,根据科学基金深化改革要求,坚持“四个面向”,在以往管理工作经验的基础上[1-3],顺利完成了各项工作。现对学科2021年度国家自然科学基金项目评审与资助、项目进展与结题审查、科学基金改革,以及学科发展规划等工作进行回顾与总结。

1 2021年度科学基金评审与资助情况

1.1 评审与资助总体情况

截至2021年12月31日,学科共接收各类项目申请7650项,比2020年度[4]增加151项,增幅2.01%。按照规定程序,经过严格评审,学科共资助各类项目1265项,资助总直接费用70 579万元。主要项目申请及资助情况见表1。

表1 2021年度学科主要项目申请及资助情况

1.2 三类项目申请、受理、评审与资助

学科2021年度共接收面上项目、青年科学基金项目和地区科学基金项目(以下简称“三类项目”)申请7229项,占学科所有申请项目的94.50%,同比增长3.33%。经初审,“三类项目”不予受理32项。经会评专家投票,资助“三类项目”共计1221项(表1)。其中面上项目(预算制)平均资助强度58万元/项、青年科学基金项目(包干制)经费30万元/项(三年期)、地区科学基金项目(预算制)平均资助强度35万元/项。

2021年度面上项目和青年科学基金项目申请数量前十名的依托单位申请情况如图1所示。与2020年度相比,依托单位面上项目申请量有增有降,增幅最大的是合肥工业大学,降幅最大的是天津大学;青年科学基金申请数量均有不同程度增加,增幅较大的有太原理工大学与浙江大学,均高达78%,与去年基本持平的单位是华中科技大学。地区科学基金申请量排名前三的单位与去年相同,分别是兰州理工大学(43项)、南昌航空大学(31项)和贵州大学(28项)。

(a)面上项目

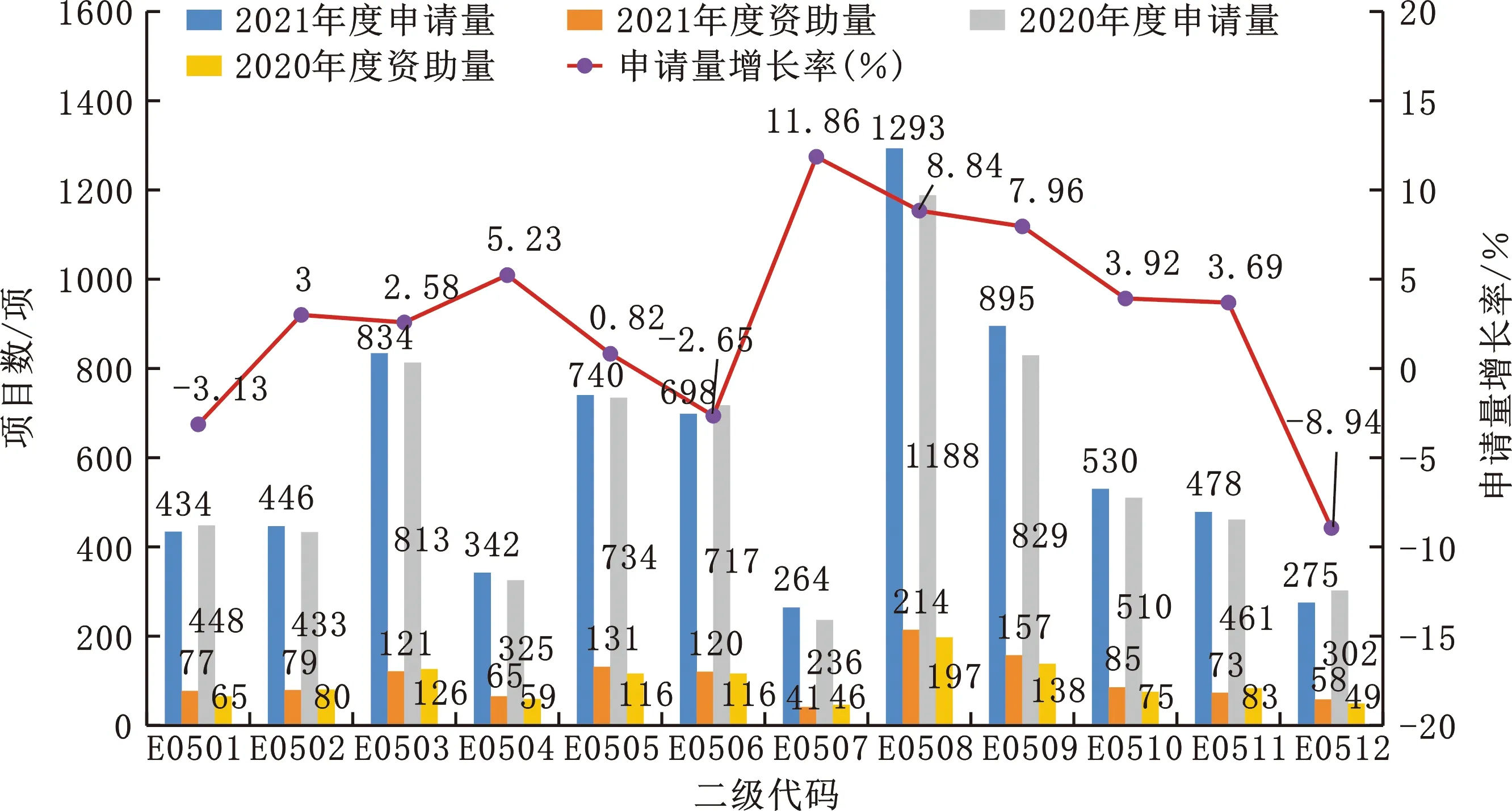

“三类项目”各二级代码对应领域的申请与资助情况如图2所示。与2020年度相比[4],9个领域(二级代码)的申请量增加,其中,机械仿生学与生物制造(E0507)增加11.86%,成形制造(E0508)增加8.84%,加工制造(E0509)增加7.96%,机械结构强度学(E0504)增加5.23%,制造系统与智能化(E0510)增加3.92%,机械测试理论与技术(E0511)增加3.69%,传动与驱动(E0502)增加3.00%,机械动力学(E0503)增加2.58%,机械摩擦学与表面技术(E0505)增加0.82%。3个领域的申请量下降,其中,微纳机械系统(E0512)降幅最大,达8.94%,机器人与机构学(E0501)下降3.13%,机械设计学(E0506)下降2.65%。领域内的资助率与2020年度相比,机器人与机构学(E0501)与微纳机械系统(E0512)资助量各增长18%,机械结构强度学(E0504)、机械摩擦学与表面技术(E0505)、成形制造(E0508)、加工制造(E0509)、制造系统与智能化(E0510)增长8%~13%,机械仿生学与生物制造(E0507)、机械测试理论与技术(E0511)降幅为10%左右,其他领域资助率变动不大。

图2 三类项目各二级代码对应的领域申请与资助情况Fig.2 Application and funding for all secondary codes of the three types of projects

1.3 “共融机器人基础理论与关键技术研究”重大研究计划评审与资助

2021年度“共融机器人基础理论与关键技术研究”重大研究计划包括重点支持项目和集成项目两种类型。2021年8月,自然科学基金委发布了“共融机器人基础理论与关键技术研究”重大研究计划年度项目申请指南[5]。指南明确了资助领域与方向,即在重点行业智能制造、养老服务和非结构化环境机器人适应性等方面拟资助集成项目,在机器人新概念、新原理和医疗手术机器人等领域资助重点支持项目。2021年度共受理47个依托单位的申请项目90项,其中重点支持项目77项、集成项目13项。经过评审最终资助重点支持项目6项,资助率7.79%,平均资助强度为直接费用235万元/项;集成项目1项,资助强度为直接费用780万元。

2 项目进展、中期与结题管理工作

2.1 “三类项目”进展与结题报告审核

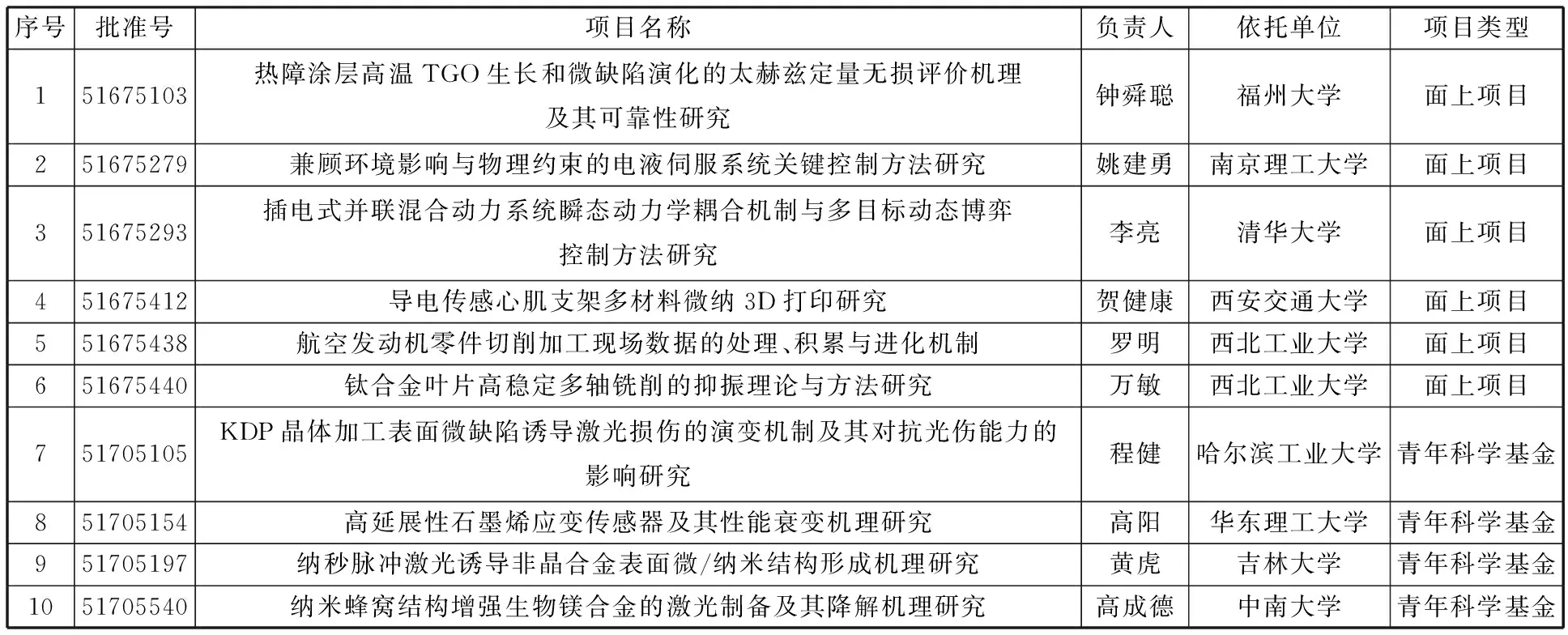

2021年学科共接收各类项目进展报告3042份、结题报告1146份(含部分延期项目)。学科组织专家对项目年度进展和结题项目成果进行了认真审核,客观评估项目的研究质量和完成度。学科遴选了结题较好的“三类项目”共197项,于2021年11月17—19日在西安举办的第十九届国际制造会议(IMCC 2021)[6]上进行了成果汇报和展示,并推荐其中49项优秀候选项目在会上作了结题报告;最终评选出10项国家自然科学基金优秀结题项目(6项面上项目、4项青年科学基金),详见表2。

表2 IMCC 2021上评选的优秀结题项目清单

2.2 重点项目(重点国际(地区)合作)中期与结题管理

2021年3月17—18日,在工程与材料科学部统一安排下,学科组织11位专家对2015年批准的12项重点项目和2项重点国际(地区)合作项目进行结题审查,对2017年批准的13项重点项目进行中期检查。与会专家听取了项目组的研究工作报告和相关学术进展报告,审查了项目组提交的文档资料,经过提问、质疑和充分讨论,最终遴选出10项优秀结题项目(其中重点项目8项,重点国际(地区)合作项目2项)和10项优秀中期项目。

南京航空航天大学朱荻院士负责的重点项目“脉动态精密电解加工的方法和理论”(51535006)提出了脉动态电解加工新概念,建立了拷贝式脉动态精密电解加工多场耦合模型,阐明了旋印式电解加工回转体零件的成形规律,在新型航空发动机关键结构件的研制中得到应用。天津大学戴建生教授负责的重点项目“机构演变与变胞机理及其面向任务的多工况性能综合设计”(51535008)提出了机构运动分岔及其鉴别理论,建立了构型演变对机构性能影响的分析和系统评价体系,开发出多种可变构态的新型变胞机构与可重构机构,开发了变胞足式机器人,适用于复杂环境下探测及安防等领域。

2.3 “航天先进制造技术研究”联合基金中期与结题管理

2021年3月22—23日,学科组织航天科技集团和高校专家,在北京对2016年、2018年获批的集成项目、重点支持项目进行结题审查和中期检查。会议期间,与会专家对13项结题项目和13项中期项目提交的材料进行了审核,对结题与中期汇报进行了评审,最终遴选出6项优秀结题项目(集成项目1项、重点支持项目5项)和3项优秀中期项目(集成项目2项、重点支持项目1项)。与会专家还对汇报项目解决航天先进制造关键核心科学问题的成果进行了评价,并对每个项目的未来工作提出了建设性意见和建议。

优秀结题项目“航天大型2219铝合金环件形性精准协同制造的科学基础”(U1637601)发明了超大2219铝合金环件高温多向锻造开坯和多级多相形性协同环轧成形新技术;“真空环境下滑动电接触部件损伤机理及长寿命摩擦副体系设计”(U1637204)突破了低应力电镀叠层择优取向和晶粒尺寸调控设计关键技术;“空间环境下高速轴承润滑、失效机理及长寿命验证方法研究”(U1637205)建立了空间高速轴承微量油润滑寿命试验方法和乏数据下的空间长寿命高速轴系寿命评估方法;“面向空间太阳能电站(SSPS)的大型空间结构设计制造基础问题”(U1637207)建立了面向空间太阳能电站多物理系统、多场的耦合理论模型,研制了全链路、全系统地面验证样机;“非均质壳体流体压力成形机理与缺陷控制方法”(U1637209)揭示了双向应力状态下拼焊板塑性失稳机制,提出了以临界起皱应力为判据的加载曲线设计方法;“面向智慧工厂的防空导弹结构件混线生产实时优化协同管理”(U1637211)提出了基于类生物调控机制的生产资源协同管理策略,实现了面向车间多生产要素的整体优化等。这些成果解决了航天器及其关键部件的设计与制造难题。

2.4 创新研究群体项目结题管理

2021年3月25日,自然科学基金委工程与材料科学部创新研究群体项目结题审查会议在北京举行,学科2项创新研究群体项目结题审查评价为优秀,其中大连理工大学郭东明院士牵头的“高性能精密制造理论与技术”项目,提出并系统研究了高性能精密制造基础理论,在难加工材料精密超精密加工、高性能零件全流程形性协同制造、柔性仿生纳米器件与功能表面层精密制造方面取得了突出进展;华中科技大学邵新宇院士牵头的“高性能数字制造装备的基础研究”项目,在难加工零件制造中的能量耦合与目标界面形性调控、多源复杂扰动机理及结构动强度增强机制、强时变工况下加工物理量在线感知与装备自律执行等方面取得了突出进展。

2.5 国家杰出青年科学基金项目结题管理

2021年5月17—18日,工程与材料科学部组织专家对2015年获批的国家杰出青年科学基金项目进行结题审查。机械学科共有4个项目参加此次结题审查。经过专家评审,单忠德院士主持的“数字化绿色制造理论、技术及装备”项目、刘世元教授主持的“机械测试理论、方法与技术”项目结题评价为优秀。“数字化绿色制造理论、技术及装备”项目发明了一种砂型/芯曲面柔性挤压近成形、切削净成形的高效复合成形方法,构建了形性可控的自适应复合铸型机理以及复合铸型成形精度主动补偿模型,研制出了砂型数字化挤压切削一体化成形装置,使得制造周期缩短50%以上,成本降低30%以上,成果获国家技术发明二等奖。“机械测试理论、方法与技术”项目创新研制出宽光谱穆勒矩阵椭偏仪、高分辨成像椭偏仪、超快椭偏仪等三类仪器,应用于IC纳米结构、新型二维材料、极端超快过程等测量表征,实现了高端椭偏仪成果转化与产业化,开发的IC膜厚/OCD设备批量进入中芯国际产线。

2.6 重大研究计划项目年度交流及中期与结题管理

2021年8月19—20日,学科组织召开“共融机器人基础理论与关键技术研究”重大研究计划2020年度项目学术交流会,来自国内机器人研究领域的专家约200余人参加了会议。分管委主任陆建华院士出席会议并致辞,强调要深入领会该重大研究计划的重要意义和时代内涵,要始终坚持“以科学问题为中心”推动重大研究计划的整体布局,要紧紧围绕“科研范式改革”任务培育卓越科技成果。会议期间,学科组织专家对8项重点支持项目进行结题审查,对6项重点支持项目进行中期检查,并组织3项集成、16项重点支持项目进行年度学术交流。经过专家组问询与交流,重点支持项目的结题评价中,5项优秀、3项良好;中期检查评价中,5项优秀、1项良好;年度交流项目评价中,3项集成项目均为优秀,重点支持项目11项优秀、5项良好。此外,2021年“世界机器人大赛——共融机器人挑战赛”第一阶段比赛同期举行,共有来自国内26支参赛队参加了比赛。经裁判专家组评判打分,共有9个参赛队获奖,其中一、二、三等奖各2名,最佳风采奖、最佳展示奖和最佳潜力奖各1名[7]。

3 深入落实科学基金改革任务

为落实科学基金深化改革任务,学科组织专家对修订后的学科代码及学科资助思路等进行了专题研讨,坚持“四个面向”资助导向广泛开展调研,以学科树为抓手梳理学科布局,并完成了学科发展战略报告的出版工作。

3.1 学科代码与资助思路研讨

3.1.1学科代码研讨

2021年10月16日,学科召集专家对新修订的学科代码实施运行情况进行线上调研,并围绕微纳机械系统(E0512)进行分析与研讨。学科汇报了新修订代码实施以来的项目申请及其变化情况,与会专家就新申请代码的实施成效、存在的困难和问题进行了深入的讨论,在此基础上提出了进一步优化学科代码、研究方向及关键词的建议。

3.1.2学科发展战略研讨

2021年7月25日下午,学科召集年度会议评审专家开展学科发展战略研讨。与会专家畅所欲言,广泛交流,形成了三方面共识:①提高青年人才项目(尤其是青年基金项目)的资助比例,做好优青、杰青的宣传,发挥榜样力量,加强高层次人才对青年人才发展的指导;②鼓励持续性、前沿性或有前沿背景方向的研究,关注非共识项目,提高学者的创新动力,引导学者勇于探索、积极进取,同时不能盲目创新,创新不能脱离需求,鼓励学科交叉,但交叉需要与机械学科的背景相结合,学科应做好顶层设计和战略布局;③加强对以重大装备、工程项目为背景的基础研究项目的资助力度。此次调研结论为学科规划与项目管理提供了重要参考。

3.2 原创与交叉类项目资助调控

明确资助导向是科学基金深化改革的重要任务,自实行四类科学问题属性评审以来,学科申请项目中B类(前沿)和C类(需求)科学问题属性项目占比较大,而A类(原创)和D类(交叉)的项目申请量较少。学科注意到,评审中A类和D类项目不容易得到评议专家的认可,形成了结构性矛盾,使各科学问题属性项目的资助率差异显著。为解决这个问题,学科开展了两方面的工作:一是进行分类评审,在通讯评审阶段,对A类和D类项目独立分组,减少与B类和C类项目混合带来的评审偏见;二是鼓励交叉原创,在会议评审阶段,要求会评专家更加重视原创性和学科交叉类项目的评审。这些创新举措的实行,取得了明显的效果,如表3所示,相比2020年,A类、D类项目上会率和资助率均明显提高。

表3 机械学科2021年开展项目分类评审的效果

3.3 行业研究领域调研

在面向世界科技前沿方面,2021年1月29日,学科组织机械领域专家,在线召开了“水伏表界面科学基础”领域调研会。南京航空航天大学郭万林院士团队汇报了“水伏表界面科学基础”领域的前期调研内容,报告从固液表界面的水伏效应及其意义和科学前沿挑战等方面,分析了该领域研究的重要性和迫切性,进而凝练了关键科学问题,提出了研究内容和目标,并从国内外现状分析和前期研究基础层面对该研究领域进行了论证,与会专家一致认为,“水伏表界面科学基础”是机械、材料、化学、能源等多学科交叉的世界科学前沿研究方向。

在面向国家重大需求方面,2021年5—9月,学科组织西安交通大学、哈尔滨工业大学、大连理工大学、天津大学、北京航空航天大学等单位专家先后赴航天一院一部,航天五院502所、508所,以及航天九院13所开展调研,围绕跨域飞行器机构设计、单晶硅X射线反射镜超精密制造、大口径空间光学元件超精密加工、惯性器件精密制造等领域的研究开展了深入调查与研讨,指出了存在的设计与制造技术难题,认为此类研究对推动我国下一代导航与通信、深空探测、空间科学等领域高端装备的发展具有重要意义。

3.4 学科发展战略报告出版

围绕《机械工程学科发展战略报告(2021~2035)》的出版工作,学科组织指导评审组、工作组、撰写组和秘书组专家,坚持高标准、严要求,不断进行总体目标再升华、科学问题再凝练、交叉边界再甄别、语言表述再推敲,于2022年2月正式出版。报告紧密围绕当前世界科技前沿和国家重大需求,注重均衡协调发展,提出了学科中长期发展的总体目标、战略思路和具体举措。报告构筑了内涵明晰的机械学科基础知识理论体系,凝练了未来5~15年的研究前沿与重大科学问题,部署了重点和优先发展方向,以引领未来学科发展。该战略报告将为本学科遴选优先资助方向提供重要依据,也可供高等院校、科研院所等机构从事自然科学研究工作的科研人员以及科技管理和科技政策研究的人员参考。

4 相关管理工作

4.1 着力培养基础研究学术高地

基础科学中心项目是基金委资助基础研究的“高峰”,体现着“三高”的要求,即依靠“高水平团队”、抢占“科学制高点”和培育“学术高地”。2021年度华中科技大学丁汉院士负责的“机器人化智能制造”科学中心项目获得资助,实现了机械学科基础科学中心项目零的突破。该科学中心依托我国机器人加工和智能制造领域的一流平台和领军学者,面向航空、航天、航海等国家战略领域大型复杂构件高性能制造重大需求,围绕机器人化智能制造“灵巧、顺应、协同”三大科学挑战,提出“机器人化加工的灵巧性与形性调控、机器人化加工多模态感知与行为顺应、人-机-环境共融与制造系统进化”三大科学问题,开展机器人化智能制造基础研究,力争创建机器人化智能制造理论体系,开辟机器人化智能制造国际学术新前沿。

4.2 着力培养高水平青年科技创新人才

2021年度学科共有5人获得国家杰出青年科学基金项目资助:①西安交通大学贺健康从事生物制造方向研究,提出了可成活的软体植入物微流道网络与柔性曲线结构的仿生设计原理,建立了可引导细胞生长的软体植入物微纳结构静电打印新方法,创新了可融合固定的软/硬组织界面梯度结构生物制造技术,率先实现了可降解软体植入物的临床应用,形成了软体植入物促进软组织再生转化的生物制造原理与方法。②哈尔滨工业大学曹健从事焊接结构、工艺与装备方向研究,提出了结构设计缓解接头应力、低温/阻隔调控界面反应和反应驱动改善体系润湿新思路,阐明了异种材料应力缓解、反应调控与润湿改善机理,开发了自蔓延反应活化低温焊接、等离子体活化低温焊接新技术与新装备,突破了航天发动机复合材料喷管、卫星微通道流量控制器、航空双辐板涡轮盘等关键产品制造瓶颈。③大连理工大学刘巍从事复杂环境几何量与物理量的精密测量方向研究,提出了复杂环境下光能调控成像、特征强化表征的几何量视觉测量新原理与新方法,发明了恶劣工况下多维瞬态力高动态一体化测量新原理与强振动干扰下测量精度保障方法,构建了复杂工况下跨尺度特征复合测量与多场参量全场融合监测方法,研制出系列化测量系统,解决了超音速/超高速飞行器、大展弦比飞行器、飞翼布局无人机、大飞机、月球/火星探测器、太空舱等高端装备零部件制造与性能试验中几何量与物理量高精测量难题。④重庆理工大学刘小康从事微纳机械传感理论与技术方向研究,提出了原创性的纳米时栅测量学术思想,建立了一套比较系统的纳米时栅测量理论体系,发明了基于离散栅面空间正弦调制的绝对式位移传感新方法和正弦形栅面阵列传感参数设计准则,解决了结构优化、器件制造和信号处理智能化等关键技术问题。⑤哈尔滨工业大学李隆球从事微纳功能结构设计及制造方向研究,发现了低雷诺数环境下微纳结构与液体界面行为规律,提出多关节功能结构高效驱动设计方法,将磁驱微纳机器人速度提高了1个数量级;建立了粗糙复杂结构固/固接触理论模型,实现了界面阻力可控设计,使得动密封耐压能力提高100%;揭示了外场作用下微纳粒子集群固/液/固界面行为机理,提出成形控性多场耦合调控方法,使得粒子可控集群含量提高2倍。

4.3 着力培育重大创新研究成果

大型高密度柔性天线广泛应用于陆、海、空、天等领域,是其装备的眼睛和耳朵。西安电子科技大学段宝岩院士团队在国家自然科学基金(51490660、51522507、51975447等)的支持下,致力于大型高密度柔性天线机电耦合技术创新及重大工程应用研究,系统建立了场耦合理论模型,揭示了影响机理,提出了机电耦合设计方法,研制了综合设计平台,成功应用于中国天眼、我国首部GBR防空反导雷达、首部静电成形薄膜天线等重大装备。项目创新成果开辟了我国天线技术研究的新领域,使之迈向机电耦合的新阶段,引领了高性能电子装备的跨越式发展,相关成果“高密度柔性天线机电耦合技术与综合设计平台及应用”获得2020年度国家科技进步一等奖。

4.4 着力推进重大研究计划中期评估

学科把“共融机器人基础理论与关键技术研究”中期评估作为年度重点工作,精抓实干,与指导专家组密切配合,开展全流程管理。学科严格落实国家自然科学基金委员会重大研究计划管理规定和计划局的具体安排,2020年下半年即着手准备中期评估工作,相继召开了3次中期评估动员会议,成立了由一批中青年学术骨干组成的中期评估秘书组。在此基础上,学科紧密联系管理工作组、指导专家组和秘书组,广泛联系本领域专家,组织了2次中期自评估正式研讨会议,完成了16位专家参与的自评估材料函评工作,指导并组织评估秘书组进行了20余次评估材料修改完善工作,并于2021年4月初组织完成了中期自评估会议,与会专家认为中期自评估报告以3个核心科学问题为中心,突出了“共融”、“交叉”等特点,为机械、信息、力学和医学等学科融合式发展提供了示范和标杆。在中期综合评估会议上,丁汉院士作中期评估报告,专家组一致认为,该重大研究计划的前期研究成果为我国共融机器人基础理论与关键技术的跃升发展奠定了坚实的基础,较好完成了该计划的阶段任务,评估结果为优秀。

4.5 助力营造学术交流良好氛围

2021年9月17—18日,学科召集和主办的第295期双清论坛“高端精密装备精度测量基础理论”在北京召开。论坛执行主席由哈尔滨工业大学谭久彬院士、西安交通大学蒋庄德院士和清华大学雒建斌院士共同担任,来自机械、信息等学科领域的20个高校和科研院所近40位代表参加了此次论坛。论坛围绕“极端条件下可直接溯源几何量超精密测量”“多物理场耦合测量与精度调控”“多源、多维、多尺度测量信息高性能传感”和“智能制造大场景精密测量方法”四个议题,安排了5个主题报告和21个专题报告。与会专家对议题进行了深入研讨,梳理了高端精密装备精度测量理论、方法与技术的研究现状、发展趋势及面临的挑战,凝炼并提出了我国在该研究领域亟需关注和解决的重要基础科学问题。

2021年11月17—19日,第十九届国际制造会议在陕西西安召开[8],本次会议由国际生产工程院和中国机械工程学会主办,中国机械工程学会生产工程分会、西北工业大学和中国机械工程学会极端制造分会共同承办,国家自然科学基金委员会为会议支持单位。本次会议采用线上线下相结合的形式,设有1个主会场和8个分会场,并在《机械工程学报》杂志公众号、《极端制造》杂志公众号等多个平台线上同步直播,线上参会人数超过33 000人次。本次会议包含8个大会主题报告和83个邀请报告。会议期间,共有39个学科2020年度结题项目作了汇报,有102个学科2020年结题项目作了展板展示。大会涵盖了先进制造技术与装备、数字化设计与制造、极端制造、智能制造、增材制造、原子及近原子尺度制造、微系统与微纳制造、高性能传动与智能装备、超精密制造、高能束加工、电火花与电化学加工、材料成形技术、模具设计制造与成形技术、现代设计理论与方法、制造相关的表征与检测技术、现代制造系统与管理、绿色制造与制造过程节能降耗以及制造技术相关的其他领域,代表了机械制造的主要研究领域与方向。

5 2022年工作展望

2022年,国家进入了全面建设社会主义现代化国家,实现第二个百年奋斗目标的新征程;科学基金深化改革进入了新阶段,科学研究范式的变革将成为未来科研项目资助与管理的核心任务。学科将继续聚焦科学基金改革任务,全面落实自然科学基金委党组以及技术科学板块和学部的决策部署与工作要求,严谨地完成年度资助工作,真抓实干、开拓创新,推动机械设计与制造学科的发展迈向新台阶:

(1)坚持“四个面向”总要求,持续推进学科战略调研工作;

(2)开展以科研范式变革为主题的调研,总结学科资助现状、人才培养模式和资助成果与绩效,探讨领域布局和顶层设计机制,构建资助新格局;

(3)加强对“十四五”及中长期发展战略规划的宣传力度,使之成为行动指南;

(4)加强对“共融机器人基础理论与关键技术研究”重大研究计划的管理,培育高质量研究成果,培养高水平人才梯队,提升国际影响力与话语权;

(5)加强对原创学术思想与前沿交叉领域研究的发掘与培育;

(6)坚持“基础科学—技术科学—工程技术”的知识逻辑,促进学科知识与应用的融通。

致谢衷心感谢工程与材料科学部综合与战略规划处赖一楠处长对学科发展的指导与帮助!

2021年度学科工作得到了许静、王四宝、刘焕玲等兼聘老师的支持和帮助,特此致谢。