蔬菜价格“周期病”调查与分析

王凤

摘要:蔬菜价格“忽高忽低”,价格高时居民直呼吃不起,价格低时则伤害农民的利益,这一现象呈周期性变化,称之为蔬菜价格“周期病”。本文根据德州市的座谈调查数据分析后发现,农户小生产和大市场的供需矛盾是导致该问题的根本原因,蔬菜产销信息滞后、流通环节多、价格链条长、以及品牌化水平不高则是导致这一问题的重要因素。在此基础上本文从种植保护、结构调整、科技投入、信息建设、品牌建设、市场建设、农超对接、农业保险等多方面提出针对性的对策建议。

关键词:蔬菜价格;周期病

蔬菜价格“周期病”是指因蔬菜种植面积周期性的扩大或缩小所引致的农产品价格呈现周期性变动,是现阶段农村家庭式生产与市场需求匹配偏差的必然产物。具体表现为:蔬菜价格高时,过于高昂的价格加重了居民的负担,如2016年冬天大蒜价格上涨至20元kg,居民直呼吃不起;价格低时过于低廉的菜价又伤害农民的利益。针对这一现象,笔者采用座谈的调查方式,与菜农、蔬菜经销商、园区负责人等多方主体进行了深入沟通交流,在此基础上对德州市蔬菜价格存在的周期波动问题进行了分析和研究,并提出相应的对策建议。

1 蔬菜价格“周期病”表现

1.1 一年一茬蔬菜价格“周期病”表现

一年只种一茬的蔬菜品类有大蒜、生姜、大葱等,该类蔬菜价格“周期病”表现为以年度为周期蔬菜价格呈规律性波动,一般为3至5年一周期,成因为该类蔬菜种植面积滞后于蔬菜价格、蔬菜生产与需求错位匹配。

以大蒜为例展開具体分析,因为2012~2014年大蒜价格走低,所以农户种植收益降低,甚至有部分种植户亏损。这导致农户种植大蒜的积极性降低,2014年的种植面积大幅减少。2015年大蒜价格上涨后,种植面积没有再明显减少,但大蒜北方的主产区山东河南河北等地区,由于12月左右连续40多d遭受寒潮,大面积蒜苗被冻死。进入2016年后,大蒜价格开始上涨,直至突破历史新高,批发价格达到15元/kg,个别地区曾出现过20元/kg,同比2015年,价格翻了一倍。2017年全国大蒜种植面积较去年扩大25%以上,新蒜上市后,大蒜价格逐渐降低,2018年,批发价格跌到了2元/kg以下。

1.2 一年多茬蔬菜价格“周期病”表现

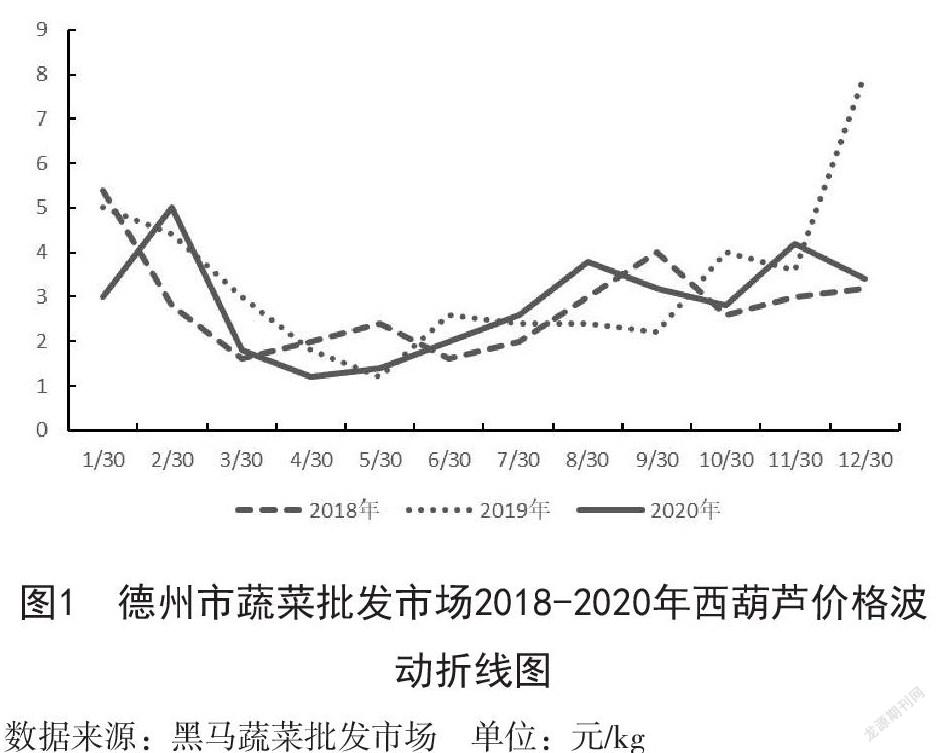

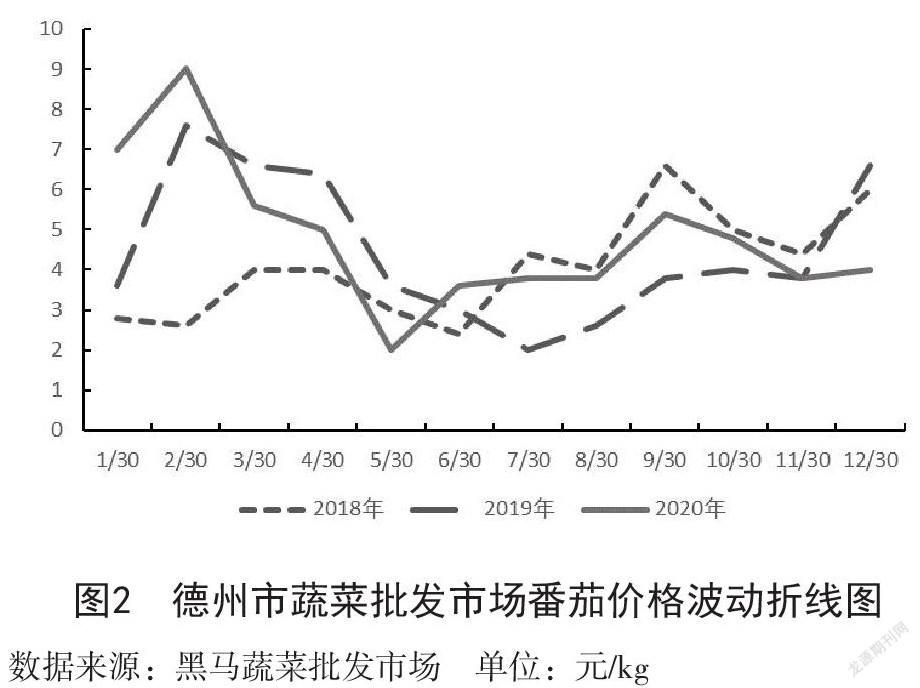

一年多茬的蔬菜如西葫芦、番茄等,该类蔬菜一般5月份时,容易出现价格下降现象,这是因为一般于每年5月份左右,蔬菜供应总量开始大量上升,导致的供给远大于需求,容易出现价格下降现象,而8、9月份高温多雨,不利于蔬菜生长,蔬菜产量下降,形成秋淡,造成蔬菜价格上涨。冬季,陆地蔬菜不再生产,只有保护地栽培,生产成本上升,产量却有所下降,所以,冬季蔬菜的平均价格也通常是一年之内最高的。

如图1所示,2019年德州市批发市场的西葫芦批发价1月30日是5元/kg,5月30日是1.2元/kg,8月30日是2.4元/kg,10月30日是4元/kg,12月是8元/kg。

如图2所示 2020年批发市场的番茄批发价,1月30日是7元/kg,2月30日批发价是9元/kg,5月30日价格是2元/kg,8月30日是3.8元/kg。10月是4.8元/kg,12月30日是4元/kg。

2 蔬菜“周期病”成因分析

2.1 菜农跟风种植

菜农接收到高昂的市场价格信号时会盲目改种或扩种,但是蔬菜种植需要较长时间,从而导致蔬菜生产与市场供给的错位匹配。具体表现为:一是由于近几年种植蔬菜收益高于种植粮食收益,部分农民改良种菜,导致蔬菜产量大增,从而导致蔬菜价格大幅度下降。二是部分蔬菜价格走高时,农户会盲目扩种蔬菜。

2.2 菜农组织化程度低

德州市蔬菜种植面积为10.67万hm2,但蔬菜专业合作社仅有126家,园区和家庭农场种植面积仅为1万hm2,不足总量的10%。蔬菜生产模式仍以一家一户的分散种植为主,标准化、组织化水平低。过于分散的家庭式种植模式导致农民缺乏市场话语权,掌控市场能力弱。

2.3 蔬菜产销信息滞后

菜农分散式家庭种植模式决定了农户可随意更改蔬菜品种,这为蔬菜产销体系的建立增加了困难。具体表现为:一是大量分散的蔬菜种植数据难以快速统计;二是蔬菜种植统计数据出来时,农户已无法改变当前种植结构。由于产销信息体系不完善,造成部分蔬菜结构性、季节性过剩或短缺,价格起伏较大。

2.4 蔬菜流通环节多,价格链条长

蔬菜流通一般要经过生产者、经销商、销地批发市场、销地农贸市场、消费者等多个环节。物流环节多,路线长,需要多次装卸、搬运、雇工和包装,这增加了蔬菜流通成本。同时,流通环节中会出现层层加价的现象,蔬菜从菜农手中最后到消费者手中,价格往往会上涨两三倍。如2019的大白菜,生产者卖给经销商0.2元/kg,经销商卖给批发市场0.8元/kg,批发市场卖给农贸市场1.2元/kg,农贸市场卖给消费者就到了1元以上。

2.5 蔬菜品牌化水平不高

目前德州市蔬菜仍是以卖初级产品为主,虽然已经注册的品牌有200多个,但是知名品牌少,产品知名度不高,形成品牌优势的仅有武城辣椒等少数几个品牌。这导致蔬菜难以在市场上形成品牌效益,价格自然也就难以提升。

3 对策建议

3.1 科学划定蔬菜保护区,实现区域化、规模化种植

随着近年来德州市蔬菜业的快速发展,全市蔬菜生产区域布局日趋合理,规模日益增大,形成了诸多特色乡镇,如以平原县王杲镇的温室黄瓜基地、禹城市安仁镇、房寺镇的温室番茄基地、陵城区陵城镇和平原县坊子乡的温室西葫芦生产基地等等。这些基地规模较大、特色突出、市场健全、效益稳定,可在现有规模化的基础上,进一步扩大规模,加快发展农民专业合作社,提高农民的组织化程度。引导菜农从“单打独斗”向“抱团发展”转变,由“粗放式生产”向“订单农业”发展,完善提升“公司+专业合作社+农户”的经营模式,增强市场竞争力和抵御风险能力。

3.2 加强信息建设,减少种植盲目性

尽快建立有效的信息收集发布渠道和生产流通预警机制,引导菜农合理生产。充分利用各类信息平台,发布生产信息、库存信息和市场信息,引导存贮和运销业户合理贮存,搞活流通,及时搜集全国蔬菜产销信息,组织专家科学分析研判产销形势,公开发布信息,指导农民科学合理安排种植品种、种植时间和种植规模,增强针对性,降低盲目性,最大限度避免种植规模和价格的剧烈波动。一是对有一定规模、一定影响的经营业户进行定期调查,及时了解和掌握其经营成本,发布大型蔬菜批发市场批发价格,制约流通环节不合理加价,防止经营者随意加价牟取暴利,引导蔬菜价格合理形成。二是定期公布市区大型集贸市场、超市主要蔬菜品种价格,借助社会舆论压力和群众监督力量,促进商家展开良性价格竞争,引导消费者货比三家,理性消费,发挥市场主渠道引领、示范作用,保持市场蔬菜价格的基本稳定。

3.3 调整优化结构,实现差异化竞争

一是播期差异化。调整优化蔬菜种植结构,增加设施蔬菜面积。设施蔬菜風险小、效益高,不易一哄而上,造成产品积压;露地菜要适当错开播期,避免集中上市。二是品种差异化。如芹菜应适当发展香芹、鲍芹等特色芹菜,优化品种结构。三是品质差异化。调整优化品质结构,重点发展高品质蔬菜,加快发展有机蔬菜、绿色蔬菜等品牌蔬菜,培育自有品牌。通过抓好投入品监管、标准化生产,搞好“三品一标认证”,,健全基地准出、市场准入制度,建立全程质量追溯体系,全面提升质量。通过资源整合,加强宣传策划,创建德州市级蔬菜区域公用品牌,打造一批“德”字号蔬菜品牌。

3.4 加强科技投入,实现农业工业化

用工业化理念谋划农业,推动智慧农业发展,打造植物工厂,实现周年化生产周年化供应。一方面要推动传统农业与现代农业嫁接,把现代信息技术、计算机管理技术、机械工程技术、生物技术等现代工业技术植入农业生产中,集成应用无土栽培、组培快繁、生物防治等多种高新技术,推动旧棚改造和新棚建设。另一方面把建设30处百亩级智智慧农业大棚作为打造现代农业示范高地的切入点,采用荷兰技术、实行高度智能化操作管理。通过引进、创新、融合,把荷兰智能温室蔬菜生产模型本地化,全面提高我市现代农业的内涵与档次,打造我市现代农业新高地。

3.5 抓好市场建设,促进产销有效对接

加强产地市场的基础设施建设,完善基础设施,强化产销信息服务,改造交易环境,提高运行效率,培育壮大经销商和经纪人队伍,以市场有效需求和消费的驱动,最大限度的促进蔬菜产能和质量的提升,为发展农产品直销和电子商务等新兴流通业态提供重要支撑,带动加工、包装、储藏、保鲜、运输、餐饮、住宿和农资供应等关联产业,提高效益,保障供给。

3.6 加大品牌创建力度,提升蔬菜质量

支持生产基地建立蔬菜品牌,严格执行无公害产品、绿色食品获取制度。推动蔬菜生产走品牌化、集约化、规模化、市场化的发展之路。同时要鼓励企业注册蔬菜品牌,努力搞好宣传,加大推介力度。通过网络媒体各种信息平台及外商交流大会,大力宣传德州蔬菜、介绍德州蔬菜,通过蔬菜的优良品质吸引外地企业与商户,签订合作协议,做大做强德州蔬菜的品牌。

3.7 加大农业保险覆盖面,切实保障农民收入

农业是风险产业,受自然灾害、市场风险、政策风险等因素影响较大农业保险特别是价格保险将有效破解“菜贱伤农”的难题,调动菜农种菜积极性,同时也保证市场供应,维护市民利益。目前我市正积极探索蔬菜保险机制,支持菜农投保。

3.8 积极鼓励农超对接,大力发展各种农产品中介组织,减少蔬菜流通环节

根据人口数量和区域布局在市区设立足够多的农民自产菜定点市场或销售网点,对农民在定点市场出售自产菜给予免收摊位费、占道费的优惠,实现农民与市场的有效对接,跨过不必要的流通环节,有效地节约流通成本,减少流通费用,从而达到降低蔬菜终端销售价格的目的。

参考文献

[1] 代明慧,张红丽,王浩淼.蔬菜价格波动特征及其影响因素分析——基于山东省蔬菜种植户的问卷调查[J].江苏农业科学,2015,43(6):4.