百合地黄汤药理作用研究进展

朱巳旲,谢鸣

(北京中医药大学方剂学系,北京 100029)

百合地黄汤出自《金匮要略·百合狐惑阴阳毒病脉证并治第三》,由百合、生地黄组成,具有滋阴清热、养心润肺之功,主治百合病。该方现代临床已被用于治疗神经精神、内分泌、免疫、心脑血管等系统的多种疾病,取得较好疗效,具有一定的研究价值。近年来,围绕该方的现代药理作用开展了较多的实验研究。本研究通过检索中国知网(CNKI)、万方数据库、维普数据库和PubMed等国内外主要数据库近年来有关百合地黄汤的药理作用的相关文献,系统梳理和评述百合地黄汤的药理作用进展,以期为该方的临床应用及深入探讨该方的作用机制提供参考。

1 百合地黄汤的药理作用及其机制

百合地黄汤的药理作用涉及改善失眠状态、抗焦虑、抗抑郁及抗肿瘤等方面,机制可能涉及包括促进单胺神经递质释放、抑制单胺氧化酶活性、调节下丘脑-垂体-肾上腺(HPA)轴功能、抗炎、免疫调节及神经保护等多个环节。

1.1 改善失眠状态失眠症是一种常见的神经精神类疾病,常与抑郁症等其他精神障碍类疾病合并出现,以睡眠-觉醒障碍为主要病理机制[1],表现为胆碱类神经递质、单胺类神经递质、谷氨酸类神经递质等分泌紊乱[2-4],相关药物治疗可通过调节神经递质的分泌而改善失眠状态。

失眠症属于中医“不寐”范畴,临床辨证以阴虚火旺证较为多见,用百合地黄汤治疗常取得较好的疗效[5]。郑竹宏[6]采用氯苯丙氨酸(PCPA)混悬液腹腔注射建立大鼠失眠模型,研究百合地黄汤对失眠模型大鼠行为学及睡眠的改善作用。该实验将造模成功的SD雄性大鼠随机分为模型组、地西泮组(阳性药物)以及百合地黄汤低、中、高剂量组,同时另设正常对照组。结果显示:治疗后模型组大鼠体质量和旷场得分较治疗前均明显降低(P<0.05),中央格停留时间、修饰次数、粪便颗粒数和睡眠潜伏期等指标均明显升高(P<0.05);与模型组比较,各治疗组大鼠的修饰次数和粪便颗粒数均明显降低(P<0.05),睡眠潜伏期缩短(P<0.05),百合地黄汤3个剂量组的睡眠持续时间均明显延长(P<0.05),地西泮组睡眠持续时间无明显变化。结果提示百合地黄汤可以改善大鼠的自主行为,并具有缩短失眠模型大鼠的睡眠潜伏期及延长睡眠持续时间的作用,且效果优于地西泮组。郑竹宏等[7]进一步观察该方对失眠模型大鼠神经递质含量的影响,结果显示,与正常对照组比较,模型组大鼠大脑皮层和脑干中多巴胺(DA)含量显著升高(P<0.01);大脑皮层、脑干和海马的5-羟色胺(5-HT)含量显著降低(P<0.01),血清谷氨酸(Glu)/γ-氨基丁酸(GABA)的比值显著升高(P<0.01)。与模型组比较,百合地黄汤高、中、低剂量组大鼠大脑皮层DA含量均显著降低(P<0.01),脑干和海马的5-HT含量均显著升高(P<0.01);中、高剂量组大鼠血清中Glu/GABA均明显降低(P<0.05)。结果提示百合地黄汤对失眠模型大鼠的神经递质有一定的调节作用,其改善睡眠的作用机制可能与调节体内氨基酸递质(Glu和GABA)及相关脑区单胺神经递质(DA和5-HT)有关。该课题组[8]进一步通过实验比较百合地黄汤不同萃取部位对果蝇睡眠的调控作用。实验采用12 h内羽化未交配的野生型Canton S品系黑腹果蝇的雌蝇为研究对象,将果蝇采用乙醚麻醉后置于含基础培养基的培养管中饲养,分为空白组、模型组和百合地黄汤全方组、石油醚部位组、二氯甲烷部位组、乙酸乙酯部位组、水饱和正丁醇部位组,各给药组再分为高、中、低剂量组,每组32只。除空白组外,其余各组采用光照刺激法建立失眠模型。结果显示,模型组果蝇的总睡眠时间与夜间睡眠时间明显短于空白组(P<0.01);与模型组比较,阳性药组果蝇的总睡眠、白天睡眠及夜间睡眠时间均显著延长(P<0.01),百合地黄汤全方组与石油醚部位低剂量组的总睡眠与白天睡眠时间均明显延长(P<0.05),二氯甲烷部位中剂量组和水饱和正丁醇部位低剂量组的总睡眠、白天睡眠及夜间睡眠时间均明显延长(P<0.05),乙酸乙酯部位中剂量组的总睡眠和夜间睡眠时间延长(P<0.05)。提示百合地黄汤及其不同萃取部位均有不同程度的促眠作用,其促眠效应与萃取部位及剂量有关。

1.2 抗抑郁作用抑郁症是常见的精神障碍类疾病,多以显著而持久的心境低落为主要临床特征。其发病机制主要涉及中枢神经系统5-羟色胺能神经元和去甲肾上腺素能神经元功能紊乱[9]、脑源性神经营养因子分泌失衡[10]、HPA轴功能失调[11]以及炎症。中医临床运用本方治疗抑郁症有一定疗效[12]。

Chen M L等[13]通过动物实验探讨百合地黄汤(BDT)抗抑郁作用的机制。该实验将雄性小鼠分为空白对照组、模型对照组、阳性药对照组以及百合地黄汤低、中、高剂量组共6组,空白对照组、模型对照组给予蒸馏水,阳性药对照组给予地西帕明,BDT低、中、高剂量组分别给予不同剂量的百合地黄汤提取物粉末。于最后一次治疗后2 h通过对各组动物实施强制游泳测试(FST)和悬尾实验(TST)建立小鼠抑郁模型,之后进行开场测试(OFT)和利血平试验,并测定小鼠脑内单胺神经递质的水平。结果显示,与模型对照组比较,BDT高剂量组和阳性药对照组小鼠的FST、TST固定时间及上睑下垂程度均明显降低(P<0.05或P<0.01),BDT各组与阳性药对照组OFT中的穿越和饲养次数均无显著性差异;模型对照组小鼠脑组织NA和5-HT水平均显著降低(P<0.01);与模型对照组比较,BDT高剂量组的小鼠NA、5-HT、5-羟吲哚乙酸(5-HIAA)和5-HT转换率(5-HIAA/5-HT)均显著升高(P<0.05),中剂量组5-HT显著升高(P<0.05),阳性药对照组去甲肾上腺素(NA)和5-HT均显著升高(P<0.05)。结果提示百合地黄汤具有抗抑郁样作用,涉及对中枢单胺能神经递质系统的调节。

周湘乐[14]观察百合地黄汤对慢性不可预见性应激(CUMS)抑郁大鼠模型血清炎症因子及其海马5-HT表达水平的影响。实验采用孤养加慢性温和不可预知应激法复制大鼠抑郁模型,将造模成功后的大鼠随机分为模型组、百合地黄汤高剂量组、百合地黄汤低剂量组、阳性药对照组(氟西汀灌胃)。结果显示,与正常对照组比较,模型组大鼠血清白细胞介素(IL)-1β水平显著升高,海马5-HT水平显著下降(均P<0.01);与模型组比较,百合地黄汤高剂量组与阳性药对照组大鼠血清IL-1β水平均显著下降,海马5-HT均显著上升(均P<0.01)。提示百合地黄汤抗抑郁机制可能与其降低炎症因子和调节中枢单胺神经递质有关。管家齐等[15-16]观察了百合地黄汤对小鼠CUMS抑郁模型的影响。实验采用孤养加慢性温和不可预知应激法复制小鼠抑郁模型。小鼠被随机分为正常对照组、模型对照组、阿米替林组、百合地黄汤高剂量组和百合地黄汤低剂量组,测定各组小鼠的体质量、脑组织中单胺类神经递质DA和5-HT以及外周血中血清皮质醇(CORT)与促肾上腺皮质激素(ACTH)的含量。结果显示,较之于正常对照组,模型对照组小鼠体质量增加缓慢(P<0.01),脑内DA和5-HT含量均显著降低(P<0.01),血清CORT、ACTH水平显著升高(P<0.01);与模型对照组比较,百合地黄汤高剂量组和阿米替林组小鼠的体质量增加(P<0.05),百合地黄汤高剂量组小鼠的脑组织DA和5-HT的含量均显著增加(P<0.01),其低剂量组5-HT含量显著增加(P<0.05),百合地黄汤高、低剂量组的CORT与ACTH均显著降低(P<0.05)。结果表明百合地黄汤有改善抑郁模型动物的体质量、增加其脑组织DA和5-HT含量及降低血清CORT、ACTH的作用,提示其抗抑郁作用可能与调节脑单胺类递质和下丘脑-垂体-肾上腺(HPA)轴功能有关。

薛剑[17]进一步观察了百合地黄汤抗抑郁作用及机理。实验以雌性大鼠体质量、糖水消耗量、开场实验等为观察指标,用孤养加慢性温和不可预知应激法复制抑郁症模型。模型大鼠分别给予不同剂量的百合地黄汤及盐酸氟西汀,检测各组动物的行为学指标(糖水试验和开场试验)和海马组织与前额叶皮质(mPFC)的单胺类递质及半胱氨酸蛋白酶(Caspase-3)、磷酸化环磷酸腺苷(p-CREB)、环磷酸腺苷(CREB)、脑源性神经营养因子(BDNF)、B淋巴细胞瘤-2基因(Bcl-2)的蛋白表达,观察海马神经元形态。结果显示,与空白对照组比较,模型组大鼠体质量明显减轻,糖水偏爱度下降,旷场试验中的中央路径的路程变短,海马和mPFC区的5-HT、DA、NE水平均显著降低(P<0.05),Glu/GABA升高(P<0.05),Caspase-3 mRNA表达增强,Bcl-2、BDNF、CREB和p-CREB表达下调;脑组织凋亡细胞显著增加,区域结构明显破坏,细胞层数明显减少,椎体细胞和颗粒细胞的细胞带紊乱,细胞空泡化,胞膜破裂及胞核变小或核固缩。与模型组比较,百合地黄汤3个剂量组和阳性药对照组的大鼠体质量均增加,糖水偏爱度提高,中央路径路程变长;相关脑区的5-HT、DA、NE浓度均显著升高(P<0.05),Glu/GABA比值降低(P<0.05);Caspase-3 mRNA表达下调,Bcl-2、BDNF、CREB和p-CREB表达上调(P<0.05);凋亡细胞数量减少,上述脑组织病理损伤也明显减轻。结果表明百合地黄汤对于抑郁大鼠脑组织具有一定的保护作用,其作用可能涉及增强神经营养因子的表达、调节神经递质水平及抗细胞凋亡等多个环节。

赵慧敏等[18]观察了百合地黄汤合酸枣仁汤对抑郁症模型大鼠海马及炎症因子的影响。实验将Wistar大鼠随机分为空白对照组、模型组、盐酸氟西汀组、百合地黄汤合酸枣仁汤(百合30 g、生地黄30 g、酸枣仁30 g、茯苓10 g、川芎10 g、知母10 g、甘草6 g)高、中、低剂量组共6组,采用孤养加慢性温和不可预知应激法复制大鼠抑郁模型,检测治疗前后大鼠血清肿瘤坏死因子α(TNF-α)、IL-6、IL-1及脑海马BDNF含量。结果显示,与空白对照组比较,模型组和其他各组大鼠血清IL-1、IL-6、TNF-α含量明显升高(P<0.05),海马BDNF水平明显下降(P<0.05或P<0.01);与模型组比较,百合地黄汤合酸枣仁汤高、中剂量组和氟西汀组大鼠血清IL-1、IL-6、TNF-α含量明显下降,海马BDNF水平均显著升高(均P<0.01)。表明百合地黄汤与酸枣仁汤合方有一定的抗抑郁作用,对抑郁大鼠的脑组织具有一定的保护作用,其作用可能与增强神经营养因子BDNF的表达和调节炎症因子有关。

赵洪庆等[19]观察百合地黄汤对焦虑性抑郁症模型大鼠海马神经元突触可塑性的影响。实验将SD大鼠随机分为正常组、模型组、文拉法辛组(6.75 mg/kg)、百合地黄汤高剂量组(8.64 g/kg)和百合地黄汤低剂量组(4.32 g/kg)。采用慢性束缚应激(6 h)联合皮质酮(30 mg/kg)的方法建立焦虑性抑郁症模型,给药结束后进行行为学测试,采用Golgi-Cox染色和电镜技术分别观察脑组织突触的树突棘形态及超微结构变化,免疫荧光法检测海马突触结构蛋白突触素1(synapsin-1)和突触后致密蛋白95(PSD-95)的表达,Western blot法检测功能蛋白突触囊泡蛋白(SYP)和认知缺陷突触相关蛋白(SynGap)的表达。结果显示,与正常组比较,模型组大鼠高架十字迷宫测试开放臂的比例(OE)和开放臂停留时间(OT)均显著减少(P<0.01),自主活动次数显著降低(P<0.01);强迫游泳不动时间显著延长(P<0.01);海马树突棘密度及分枝长度均降低,突触数量减少,结构损伤明显,synapsin-1和PSD-95、SYP和SynGap表达均显著降低(P<0.01)。与模型组比较,百合地黄汤各剂量组和文拉法辛组的上述行为学指标均明显改善,其中百合地黄汤高剂量组和文拉法辛组突触损伤明显减轻,海马synapsin-1和PSD-95、SYP和SynGap表达显著增加(P<0.01)。提示百合地黄汤能明显改善焦虑性抑郁症模型大鼠的焦虑和抑郁样行为,对海马突触可塑性有一定调节作用。

Zhang H X等[20]观察百合地黄汤的抗抑郁活性及其分子机制,将雄性C57BL/6J小鼠随机分为正常组、模型组、百合地黄汤组和氟西汀组,以孤养加慢性温和不可预知应激法复制小鼠抑郁模型,采用酶联免疫吸附法(ELISA)检测各组小鼠前额皮质组织(mPFC)中5-HT、DA、NE、Glu、GABA以及CORT、IL-6、IL-1β、TNF-α的水平,并对mPFC中差异基因表达进行分析,采用实时荧光定量逆转录聚合酶链反应(qRT-PCR)进行验证。结果显示,与正常组比较,模型组小鼠mPFC中5-HT、NE、DA、GABA和Glu的水平均显著降低(P<0.05),CORT、IL-1β、IL-6和TNF-α的水平均显著升高(P<0.01);与模型组比较,百合地黄汤组及氟西汀组小鼠mPFC中5-HT、NE、DA、GABA和Glu的水平均显著升高(P<0.05),CORT、IL-1β、IL-6和TNF-α的水平均显著降低(P<0.05)。与正常组比较,模型组及各给药组mPFC中均存在35个差异基因;与模型组比较,百合地黄汤组mPFC中Calml4等16个基因显著上调、Nr1d1等10个基因明显下调,氟西汀组mPFC组织中有5个基因显著上调、4个基因显著下调。富集分析结果显示,表达基因涉及神经营养因子、胰岛素、促分裂原活化蛋白激酶(MAPK)、磷脂酰肌醇3激酶(PI3K)-Akt信号通路和GABA能突触、谷氨酸能突触、苯丙胺成瘾及昼夜节律等生物调节。qRT-PCR结果与高通量测序结果一致。结果提示百合地黄汤的抗抑郁作用与其对单胺神经递质、促炎细胞因子以及Glu/GABA的调节作用有关,可能通过神经营养因子、胰岛素信号通路及GABA能突触等多个途径发挥作用。

1.3 抗焦虑作用焦虑症是以焦虑情绪为主要表现的神经症,其发病机制与脑内神经递质(包括5-HT、DA、NE、GABA、神经肽Y等)紊乱[21]、内分泌失调[22]和免疫功能紊乱[23]密切相关。本方临床常被用于焦虑症的治疗[24]。

方欢乐等[25]观察了百合地黄汤对焦虑小鼠行为的改善作用及其机制。实验将SPF级雄性小鼠随机分为空白对照组、地西泮(DZP)组和百合地黄汤高、中、低剂量组,采用酶联免疫吸附法(ELISA)测定各组小鼠脑内GABA和Glu的含量。结果显示,与空白对照组比较,百合地黄汤高剂量组小鼠在高架十字迷宫实验中进入开臂内运动时间和次数以及在开场试验中进入中央区的次数均显著增加(P<0.05);中、高剂量组小鼠脑组织内GABA的含量显著增加而Glu含量降低(P<0.05或P<0.01)。结果表明百合地黄汤具有一定的抗焦虑作用,其机制可能与调节中枢氨基酸递质GABA和Glu的含量有关。

张永华与胡霖霖[26-27]观察百合地黄汤对创伤后应激障碍(PTSD)大鼠的干预作用。实验将雄性SPF级SD大鼠分成空白组、模型组、氟西汀阳性药对照组、百合地黄汤3个不同剂量组,共6组;以单一延长应激法(single prolonged stress,SPS)建立大鼠PTSD模型,采用高架十字迷宫(EPM)和旷场(OF)试验进行行为学评定,检测海马5-HT含量、神经元核受体、糖皮质激素受体(GR)和盐皮质激素受体(MR)比值(GR/MR)的表达水平。结果显示,模型组大鼠EPM试验中进入开臂次数和停留时间明显减少,OF试验中活动距离、直立与修饰次数及排便量均降低(P<0.01),海马组织5-HT和GR水平降低(P<0.01);经治疗后,百合地黄汤各剂量组和氟西汀组大鼠的上述行为学指标均明显改善,海马5-HT增加,MR表达上调,GR表达下调(P<0.01)。结果提示百合地黄汤有改善PTSD大鼠焦虑状态的作用,其机制可能与调节海马5-HT水平和皮质醇相关受体的表达有关。

1.4 免疫调节作用基于本方用于干燥综合征[28]和妇女更年期[29]的经验,宋陈惠等[30]观察了加味百合地黄汤(主要由百合30 g、生地黄30 g、白芍15 g、鸡血藤15 g、砂仁9 g、炙甘草10 g组成)颗粒剂对干燥综合征模型NOD/Ltj小鼠血清γ-干扰素(IFN-γ)的影响。实验将NOD/Ltj小鼠随机分为模型组、正常对照组、中药组,另设C57BL/6J小鼠为正常组。结果显示:与正常对照组比较,模型组小鼠的组织形态学评分和血清IFN-γ水平均显著升高(P<0.05或P<0.01);与模型组比较,中药组小鼠血清IFN-γ水平显著降低(P<0.01),但组织形态学评分无显著性差异。提示该方有下调干燥综合征模型小鼠血清IFN-γ水平的作用。

周欣等[29]探讨雌激素联合百合地黄汤对更年期综合征妇女生殖内分泌及免疫系统的调节作用。该临床观察将更年期综合征患者172例随机分为对照组和试验组,每组各86例。试验组在对照组的基础上加用加味百合地黄汤(主要由百合60 g、生地黄15 g、丹参30 g、川芎20 g、菊花15 g组成)治疗,比较2组患者治疗前后的临床症状,检测T淋巴细胞CD亚群、白细胞介素2(IL-2)及血清性激素[黄体生成素(LH)、卵泡刺激素(FSH)、雌二醇(E2)、睾酮(T)、催乳素(PRL)]水平的变化。结果显示治疗后2组患者的症状均有所改善,试验组总有效率达100%,明显高于对照组的82.56%(P<0.05)。2组患者T细胞CD亚群中的CD3+、CD4+及CD4+/CD8+比例和外周血中IL-2活性及E2水平均较治疗前显著升高(P<0.05),CD8+、FSH及LH水平下降,且组间比较差异有统计学意义(P<0.05)。结果表明在治疗更年期综合征的疗效和提高患者免疫及卵巢功能方面,加味百合地黄汤与雌激素联用优于单用雌激素。

1.5 抗肿瘤作用赵参军等[31]临床观察到百合地黄汤对肿瘤有一定疗效。包素珍等[32]采用实验研究观察百合地黄汤(百合24 g、生地黄18 g,浓缩至含生药1 g/mL)对肝癌H22荷瘤小鼠的抑瘤作用。实验将昆明种小鼠随机分为正常组、模型组、化疗组以及中药高、中、低3个剂量组。结果显示,与正常组比较,模型组小鼠体质量无明显变化,脾质量显著下降(P<0.01)。与模型组比较,化疗组小鼠体质量、瘤质量及脾质量均显著下降(P<0.01);百合地黄汤高、中、低各剂量组小鼠体质量与脾质量均有一定上升趋势,瘤质量均呈不同程度的降低,且中、高剂量组降低明显(P<0.05)。结果提示百合地黄汤具有一定的抑瘤和脾脏保护作用。

叶开升等[33]观察了加味百合地黄汤(百合30 g、生地黄15 g、生黄芪30 g)按7.5、15、30 g/(kg·d)不同剂量(分别相当于成人剂量的6、12、24倍)口服对肝癌H22小鼠增殖细胞核抗原(PCNA)蛋白表达的影响。结果显示,中药高剂量组和化疗组(环磷酰胺,CTX)小鼠的瘤细胞的PCNA蛋自表达呈弱阳性(±),与模型组比较有显著性差异(P<0.01),提示加味百合地黄汤可降低PCNA蛋白的表达,抑制肿瘤细胞增殖。进一步研究[34]发现,采用该方中剂量对Lewis肺癌小鼠模型动物连续给药14 d,可显著抑制肺癌,抑瘤率为34.52%,抗转移率为32.14%(P<0.01),瘤组织中的P53蛋白表达无明显变化(P>0.05),PCNA细胞阳性数和Cyclin D1阳性率显著降低(P<0.01)。提示加味百合地黄汤有一定的抗肿瘤转移作用,其机制可能与抑制PCNA和Cyclin D1蛋白表达及影响细胞周期有关。

1.6 体外神经元的保护作用陈钢[35]采用体外实验观察百合地黄汤(百合与生地黄按4∶3比例组方,水煎剂浓缩至浸膏)对损伤的PC-12细胞形态结构、三磷酸腺苷(ATP)及蛋白含量、细胞膜电位等的变化,探讨该方对神经细胞的保护作用。实验采用血清剥夺法培养PC-12细胞(即培养基中不加血清)制作营养缺乏细胞模型,检测不同浓度百合地黄汤(1.5、3、6、12、24、48 mg/mL)干预下的细胞存活率,结果显示该方浓度为3 mg/mL时可使模型细胞存活率提高23%,且可显著提高模型细胞蛋白含量及ATP含量,改善损伤细胞的超微结构,但对细胞膜电位无明显影响。

1.7 调节心理亚健康状态者的分子生物学指标Tian J S等[36]筛选符合心理亚健康状态临床诊断的患者,招募健康志愿者为对照组,每组各30名。药物干预组给予百合地黄汤(百合30 g、生地黄20 g,水煎,浓缩为200 mL)。采集并分析干预组患者治疗前后的症状自评量表(SCL-90)评分及两组的血浆代谢物。观察期间药物干预组8名患者失访,最后该组实际样本为22例。结果显示,较之于健康对照组,治疗前亚健康状态者的血浆差异代谢物涉及6种标志物[苯丙氨酸、谷氨酰胺、酪氨酸、氧化三甲胺(TMAO)、N-乙酰基糖蛋白和柠檬酸盐的代谢物]和9种潜在标志物(包括氨基酸类的异亮氨酸、缬氨酸、苯丙氨酸、谷氨酰胺和酪氨酸,能量代谢相关分子的柠檬酸和葡萄糖,其他代谢分子有N-乙酰糖蛋白和TMAO)。百合地黄汤干预组的患者SCL-90评分较干预前显著降低(P<0.05),血浆代谢物中的潜在生物标记物水平接近正常,其中缬氨酸、谷氨酰胺、TMAO和苯丙氨酸水平恢复至正常,与干预前比较差异有显著性(P<0.05)。结果提示心理亚健康状态者存在血浆代谢物水平的异常变化,百合地黄汤对其有调整作用。

2 百合地黄汤的网络药理学研究进展

网络药理学分析技术获得的该方潜在药理作用中有部分与临床和实验研究结果相符,但仍有部分尚待验证。

赵蕾等[37-38]借助网络药理学技术预测百合地黄汤发挥干预作用的活性成分及其靶点,寻找并筛选临床血浆样本中与百合地黄汤干预阴虚型心理亚健康疗效相关的差异代谢物及其通路,构建“代谢物-代谢通路-通路靶点-作用靶点-活性成分”网络,将药物活性成分、靶点预测与代谢组学结果进行关联,探讨百合地黄汤干预阴虚型心理亚健康的可能作用机制。结果显示,在百合地黄汤中筛选出11个活性成分,涉及神经和免疫等21个靶点,这些靶点主要参与了GABA信号转导、cAMP信号通路以及单胺转运等相关生物过程;气相色谱-质谱联用(GC-MS)代谢组学分析共指认出氨基酸、有机酸等44个内源性代谢产物,其中有8个为与疗效相关的差异代谢物,主要涉及脂质代谢、能量代谢以及氨基酸代谢;通过液相色谱-质谱联用(LC-MS)代谢组学分析找到与百合地黄汤干预效果相关的14个差异代谢物,主要涉及氨基酸代谢和脂肪酸代谢这两大类。采用3种代谢组学手段[核磁共振(NMR)、GC-MS、LC-MS]共得到27个差异代谢物,对其进行整合筛选,得到有直接互作关系的3条通路,即丙酮酸盐代谢、苯丙氨酸代谢和酪氨酸代谢;百合地黄汤的主要活性成分涉及梓醇、地黄苷A、甾体皂苷、豆甾醇和β-谷甾醇。结果提示百合地黄汤干预阴虚型心理亚健康的主要药理活性成分为梓醇、地黄苷A、豆甾醇、β-谷甾醇、甾体皂苷,其作用涉及氨基酸代谢、能量代谢、脂肪酸代谢以及神经递质合成等代谢通路,参与调控的作用靶点为GLO1、

MAOA、MAOB。

丁腾等[39]应用LC-MS、GC-MS技术分析百合地黄汤化学成分,利用中药系统药理学数据库与分析平台(TCMSP)分析搜集化学成分、靶点信息,通过疗效药靶数据库(TTD)、比较毒理基因组学数据库(CTD)搜集与靶点相关联的疾病,并以抑郁症为目标进行筛选,基于Cytoscape软件进行“化学成分-靶点-疾病”的网络图的构建,通过DAVID在线分析,对靶点进行KEGG通路分析,并探究其药效成分和作用机制。结果显示,通过超高效液相色谱四极杆飞行时间串联质谱法(UPLC-Q-TOF/MS)分析得到32种化合物,采用GC-MS技术得到20种化合物;利用“化学成分-靶点-疾病”模型预测其化学成分治疗抑郁症相关通路有5条和其相关靶点有31个,这些靶点基因涉及神经活性的受体-配体相互作用、5-羟色胺能突触、核因子-κB(NF-κB)信号通路、钙信号传导途径等,推测该方通过调节炎症反应、神经递质分泌、神经细胞凋亡等过程发挥其抗抑郁作用。

3 小结

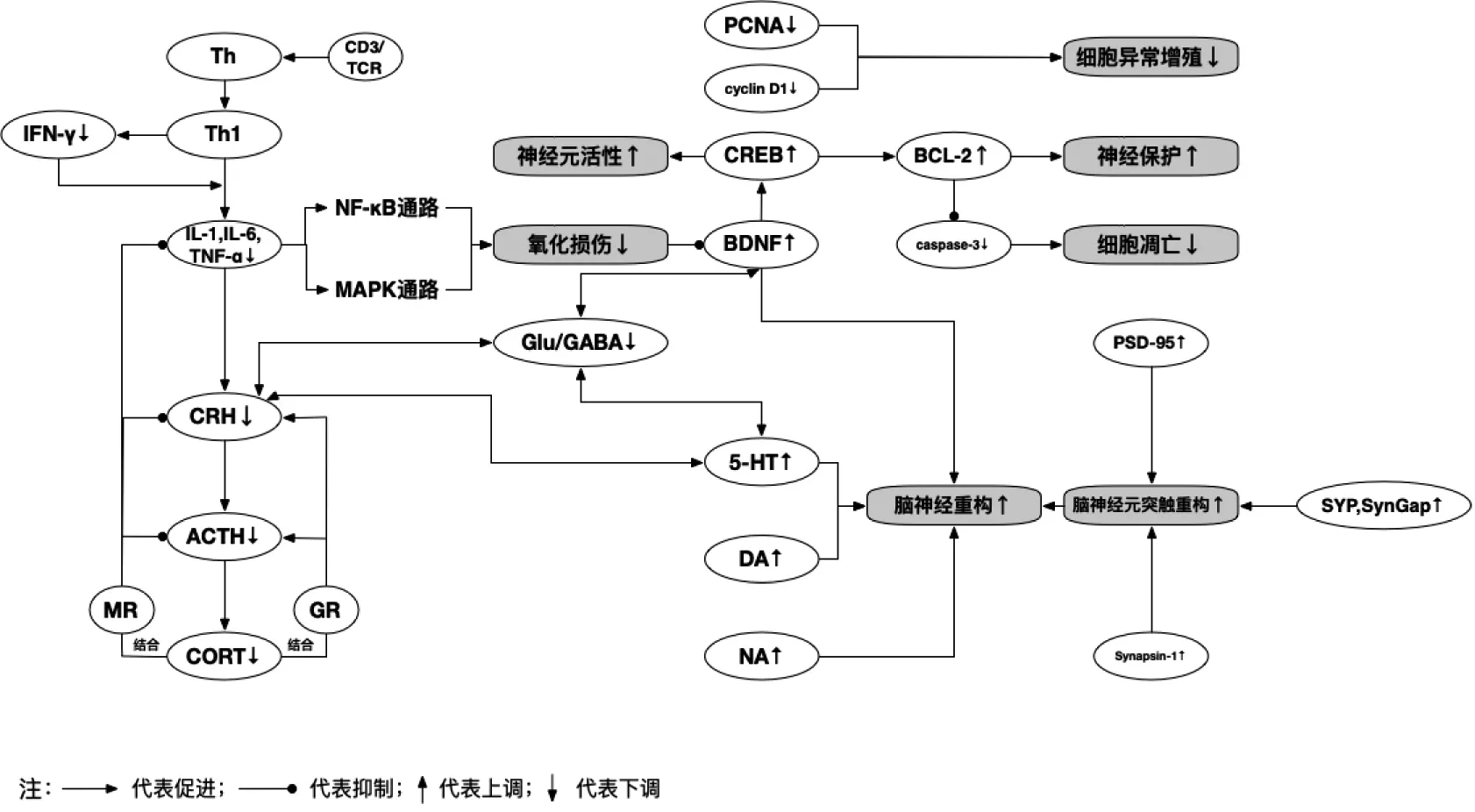

基于上述有关百合地黄汤的药理作用和已经了解到的相关分子调控机制,梳理百合地黄汤的药理作用机制概况,结果见图1。

图1 百合地黄汤的药理作用机制概述图示Figure 1 Outline of the pharmacological actions of Baihe Dihuang Decoction

百合地黄汤现代临床已被广泛运用于治疗多种疾病,提示其具有较为广泛的药理作用,但目前开展的药理实验研究仅涉及部分内容。近年来的研究表明,百合地黄汤具有改善失眠状态、抗焦虑、抗抑郁等药理作用,其机制可能涉及增加单胺类神经递质释放、抑制单胺氧化酶活性、调节HPA轴功能,抗炎及免疫调节等多个方面,为该方临床用于神经精神系统疾病的治疗提供了一定药理学依据。该方还具有抑制肿瘤的作用,提示其在抗肿瘤方面的潜在价值,但目前研究刚起步。新近开展的采用网络药理学与疾病分子网络分析技术对本方作用机制的探讨,将有助于预测该方的潜在药理作用及其临床运用范围,从分子药理学层面理解其临床疗效,其中部分预测与临床和实验研究结果基本相符,但部分预测仍有待进一步验证。