基于测控技术教学团队建设探索

宋 跃, 胡 胜, 任 斌, 丁文霞

(东莞理工学院电子工程与智能化学院,广东 东莞 523808)

0 引 言

教学改革的主体是教师,建设高水平的教学团队,对于学科与课程建设、教师专业发展以及人才培养质量的提高都具有十分重要的作用[1-2]。为适应新工科发展的需要,在单片机与接口技术2010年省精品课程、单片机与接口技术2013年省精品资源共享课程、2015年省级嵌入式测控技术课程群建设的基础上,2017年组建校级测控技术教学团队,2019年获省级教学团队立项。自团队组建以来,在教学名师(省级)带领下,十分注重团队的建设工作,在多年的发展历程中,形成了一支结构合理、教学经验丰富、研究水平较高的专业教学团队。

1 团队建设理念与愿景

紧密围绕学校改革发展需要,以“东莞理工学院争创一流本科教育2025行动计划”“东莞理工学院高水平理工科大学建设总体规划”(2015—2020年)为指南,以先进的OBE、CDIO教育理念为指导,确立“以教师成长为中心,服务学生培养”的团队建设理念[3-4],为培养粤港澳大湾区测控技术领域及相关服务业的创新型技术人才、技术管理人才和创业领军人才打造一流高水平师资队伍,有效服务学校(2019年广东省新型高水平理工科大学)示范校建设。

2 团队整体建设规划

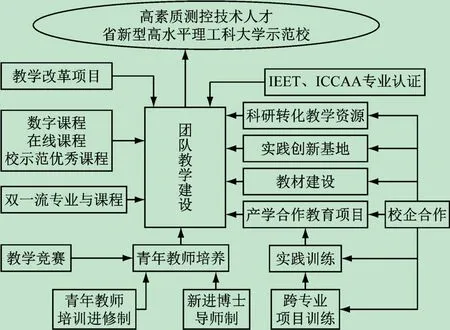

以OBE、CDIO教育理念为导向,以教师成长为中心,以培养高素质测控技术领域的专业学生为目标,组织跨校(东莞理工学院、广东医科大学)、跨院(电智、计算机、信息工程)、跨学科(电子、通信、计算机、自动化)、跨专业(电子、自动化、通信、计算机、智能制造)、跨行业(有来自企业的兼职教师)侧重测控技术领域的教师,紧密结合2019年双一流专业(电子信息工程省级、通信工程国家级)与双一流课程(单片机与接口技术)、2019年省级示范产业学院(粤港机器人学院,基于自动化专业,附属电智学院)等建设,校企合作,开展专业、课程建设和教学研究与实践,依托电智学院测控技术、自动化、嵌入式3个省级工程中心和校科技创新研究院博士后研究,加大重大工程项目研发和高水平学术研究,服务国家战略和地方经济建设,实现为培养粤港澳大湾区自动化、机器人、智能装备、电子信息及相关服务业的创新型技术人才、技术管理人才和创业领军人才打造高水平一流师资队伍的目标。

在团队建设组织中,实行“体面点”工作法[5-6],“体”即整体,团队负责人在充分调研的基础上,与成员一起设计团队理念、愿景、目标、整体规划(见图1)、面,协调项目进程,确保团队“规模-结构-质量-效能”最大化;“面”为团队的教学、科研、人才培养,分解团队成员侧重工作,建立各个面分工又合作的交叉融合机制,提升团队质量效能;“点”即具体的教学改革、课程建设、教材建设、教师培养、学生创新竞赛、实践创新基地建设、产学项目、学术研究等,以点带面,面面融合,合力推进实现团队建设愿景目标达成。

图1 团队建设整体规划

3 团队建设实施方法

团队从教学平台、科研平台、团队课程体系与教学改革及人才培养建设3个“面”上展开建设。

3.1 教学平台

团队建设教学平台如图2所示。以服务双一流专业、培养高素质测控技术人才、学校(2019年广东省新型高水平理工科大学)示范校建设为中心,籍助2020年通信工程IEET、2022年(计划)电子信息工程CEEAA专业工程认证、双一流专业(电子信息工程、通信工程)、省级示范产业学院(粤港机器人学院)的建设,校企融合,开展系列教学改革(省级智能制造现代产业学院(附属电智学院)人才培养项目等)及数字课程(数字电子技术)、在线课程(单片机与接口技术、信号与系统等)、示范优秀课程(单片机与接口技术、电路分析等)、教材(嵌入式系统等)等建设,同时与企业(东莞理工-东莞龙昌国家工程实践教育中心、松山湖国际机器人基地、李群自动化公司、逸动科技、西门子、广州粤嵌、深圳信赢达等)通过产学科技合作项目、共建实验室(MCU实验室等)及创新实践基地、教育部合作校企协同育人项目、合作教材(嵌入式项目化特色教材等)编写、毕业设计指导、实践实训指导、创新竞赛指导等途径开展实践教学改革与人才培养,制定教师提升规划,实行新进博士导师制(教学与科研分开)、指导讲课比赛等途径助推青年教师成长,同时籍助全国性的智能制造联盟,定期开展教育培训和教学交流,进行优质课程示范教学及推广等活动,加速优秀师资队伍培育及教学资源建设,促进教学队伍建设的可持续发展。

图2 团队建设教学平台

团队在教学目标上践行“三融合”[5,7]:即融传授知识、培养能力提高素质为一体;融人文精神、科学素养和创新能力培养为一体;融教学、科研和实践为一体,把课程教学做到“学时少、资源多、内容新、水平高、效果好”,努力打造精品示范课程。

3.2 科研平台

团队建设科研平台如图3所示。依托我院自动化、嵌入式、测控技术3个省级工程中心,注重高水平科研项目、产学合作项目等工程项目研发,服务国家战略和地方经济建设,同时通过工程案例、毕业设计选题、学生参与研发等形式将项目成果转化为教学资源,同时工程案例融入课堂教学和课程资源建设,依托校科技创新研究院招收的博士后,在院士、长江学者、“千人”、IEEE FELLOW等“高人”指导下加大高水平学术研究,提高科研水平的同时把研究成果及时引入本科及研究生教学和人才培养。

图3 团队建设科研平台

3.3 课程体系与教学改革及人才培养

团队在课程体系上是以省级嵌入式测控技术课程群(2015.08~2018.07,单片机与接口技术、传感器与测量技术、智能化仪器仪表、电路设计与仿真、嵌入式系统设计原理)为基础,吸纳与测控技术密切相关的专业与实践课程,以培养不同专业侧重测控技术的人才为目标,科学规划团队课题体系,追踪学科专业前沿,改革课程教学内容、方法与手段,构建测控技术教学团队课程群。

课程群按课程性质分为4个层次,结合课程特点,开展相应的教学研究与学生知识-能力-素质“3达成”的培养。

(1)测控基础课程。主要有电路类、电子技术类、信号类、技能类基础课程等,基本上来自各专业核心基础课程,是学生基础知识层面培养课程,从强基础、提高学生综合素质出发,在教学中探索新方法和新的教学理念,开展“传授式”与“启发式”的有机结合,利用现代教育技术,开展教学内容、课程体系和教学手段的改革,在教学方式方法上根据不同的课程性质,开展案例分析法、讨论式教学、现场教学、翻转课堂、对分课堂等不同教学方法的研究与实践[8-9],以数字课程、视频课程、在线课程、特色教材等形式,以建设各级精品、示范、优秀课程为目标,开展课程教学改革与建设。

(2)测控专业课程。主要有MCU类、测量技术类、控制类课程,均来自不同专业的核心课程,是学生专业知识层面的课程,从强专业基础、提高学生设计应用能力出发,针对不同学科和产业网络化、大数据、智能化等新的发展趋势,产教结合,校企融合,以特色教材、课程资源、项目化案例建设为切入点,改革原有课程体系和培养理念,融入企业元素,改革课程内容,开展资源共享课程、在线课程建设,适应学科和产业新的发展趋势。

(3)测控实践课程、跨专业项目训练课程。主要有课程设计类、跨专业项目设计、毕业设计等,是来自不同专业的实践实训独立学分课程,是学生能力培养层面的课程,开展校企合作,开展探究型教学,以项目为引导,以能力为导向,以企业实际工程为背景,着力提升学生对测控系统的研发与创新能力和国际化视野,通过协同育人项目、共建创新实践基地、共建实验室、产学合作项目共同开展学生实践能力的培养。

同时开展学分外的大学生创新创业项目、学科专业竞赛等课外训练,以竞赛为核心探索“项目式驱动”实践培养模式[7-11],不定期组织学生去国内外参观交流学习,定期引进企业高管和工程师进行学术讨论和行业知识培训,实现学生综合能力的培养与提高[12-13]。

通过4个层次课程有机链接教学,完善“理论、实践、创新”三位一体的教育模式,推进学生知识、能力、素质的协调发展,逐步形成“基础+实验+实训提高+课外创新+工程应用”的实践教学体系,实现自动化(机器人学院、智能制造学院)、电子、通信等专业学生在测控技术领域从专业基础课程-专业课程-实践训练课程-跨专业项目设计“四链接”的精准对标培养,有效实现学生测控技术领域的知识-能力-素质“三达成”。

4 团队建设成效及不足

通过3年来的建设,团队主持获省级教学成果一等奖1项,校级教学名师1人,中国电子学会青年新星1人,获省级教学竞赛奖2项;主持教学改革项目国家级1项省级9项,主讲国家精品在线开放课程1门,排名1发表教研论文22篇,出版教材4部,其中主编2部,主持获校级示范课程2门,完成工程案例70个,指导学生大创项目省级以上24项,指导学生参加学科专业竞赛获国家级奖16项省级46项,指导学生获得专利授权28项,学生排名1发表科研论文13篇;通过IEET认证专业1个,获批双一流建设专业国家级1个、省级1个,获批省级示范产业学院1个,建设实习基地2个;获科技进步奖5项,排名1获国家发明专利10项,共承担科研项目国家级10项省级11项,其中主持科研项目国家级5项省级6项,主持产学项目6项,排名1发表SCI、EI论文33篇;国内学习培训19人次,国外学习进修3人次,指导博士后3人,新进博士导师制指导2人,新晋教授1人,副教授3人。

图4 课程体系“4链接”及学生目标“3达成”

在3年的建设中,还存在几点不足:①“双师型”教师培养未纳入团队规划,“课程思政”研究与实践不足;②国家级层面高水平的项目与成果不多;③未开展团队评估机制研究,持续改进工作不足。如何改进有待进一步研究和实践。

5 结 语

在团队建设中,贯彻1个理念(团队理念:以教师成长为中心,服务学生培养)、2个导向(以项目为引导,以能力为导向)、3个融合(教学目标3融合)、3个达成(人才培养)、4级链接(课程体系),实现:

(1)跨学科、跨专业、跨院、跨校、跨行业建设团队,充分利用校内外、境内外优质资源,产教结合,实现团队“规模-结构-质量-效能”最大化。

(2)以项目为引导,以能力为导向,围绕教师成长和学生培养,多学科融合创新,基础与应用并重,校企融合,实现教学团队“生态闭环”发展。

(3)以教学为主线,建设“平台-名师-项目”运行机制,开展教学“三融合”,课程体系“四链接”,人才培养“三达成”“体面点”管理实现团队建设目标达成。

团队以打造粤港澳大湾区高水平测控技术教学团队为愿景,以“以平台凝聚人、以名师带动人、以项目培养人”为团队运行机制[14-15],以完善的管理制度为保障,为专业的综合改革探索了“目标导向、研实结合”的新方法。