美国教育法典的构成特点与启示

叶 强

(中南财经政法大学 法治发展与司法改革研究中心, 湖北 武汉 430073)

2020年5月颁布的《民法典》,再次点燃了国人的法典化热情。《民法典》之后,环境法典、教育法典、行政基本法典等的立法编纂工作得到了最高国家权力机关的积极响应和支持。与此同时,《教育部政策法规司2021年工作要点》将“研究启动教育法典编纂工作”作为2021年度加快推进教育立法的任务之一。乘着实务界编纂教育法典的东风,学术界也开始关注我国如何编纂教育法典的问题。教育法典编纂的立法模式目前主要有三种:以《法国共和国教育法典》为代表的“经典法典模式”,以美国教育法典为代表的“汇编模式”和以日本、英国为代表的“基本法+单行法模式”[1]。虽然已有文献对“美国教育法典”(即《美国法典》第20篇“教育”)多有提及,但是对美国教育法典编纂中的若干细节问题尚未深究[2]。例如,美国教育法典为什么要采用汇编模式?美国的教育法律(即教育单行法)是如何编入教育法典中的?美国教育法典具有怎样的法律地位?是否被法院适用?美国教育法典是如何构成的?表现出哪些特点?美国教育法典和教育法学研究之间是否有必然联系?美国教育法典的编纂对我国制定教育法典是否有借鉴意义?为了回答这些问题,本文通过追溯美国教育法典诞生的背景,结合联邦制定教育法律的历史实践,依托美国教育法典的最新文本,在系统梳理美国教育法典的编纂特点和立法技术的基础上,探寻对我国制定教育法典的启示。

一、美国教育法典的诞生

美国是一个普通法系国家,判例法是主要法源,成文法在历史上主要是起到配合判例法的作用。18世纪晚期英国法学家杰里米·边沁(Jeremy Bentham)的法典化理论和1804年《拿破仑民法典》在美洲的传播,引发了美国19世纪初关于法典化的辩论和行动[3],这在美国法制史上被称作“法典化运动”(codification movement)。

这场法典化运动从19世纪初的纽约州开始,在南北战争结束后趋于沉寂,持续了近半个世纪。总体上,由于法典化在美国不具备深厚的社会基础,这场运动最终失败了[4]。但它也带来了有益的成果,即在美国立法者看来,汇编式法典可能更适合美国国情。不过要把数量众多的单行法汇编成法典并非易事。美国从1789年尝试汇编法律开始,到1874年6月颁布《美国修订制定法》(TheRevisedStatutesoftheUnitedStates),再到1878年编纂《美国修订制定法》的第二个版本,最后于1926年6月通过《美国法典》(TheCodeofLawsoftheUnitedStatesofAmerica),可以说,美国的法典化历程较为漫长。

《美国法典》的全称是《一部合并、编纂和阐明1925年12月7日以前有效的、一般性的和永久性的美国法律的法律》。实际上,1926年的这部法律应该是编纂《美国法典》的法律,而不是《美国法典》本身。根据这部法律,《美国法典》汇编的不是联邦制定的所有有效的法律,而只是那些一般性的、永久性的公法,不包括其他临时性的或具体性的公法以及全部私法。鉴于之前汇编法律时存在的文字错误、语法错误或者逻辑不当等问题,《美国法典》不会废止已经生效的法律,只有《美国制定法大全》(UnitedStatesStatutesatLarge)上刊载的法律才是生效的官方文本。在《美国法典》和《美国制定法大全》的文本发生冲突时,法院适用后者。在法源上,《美国法典》的法律地位是构成法律的表面证据(Prima Facie Evidence),不是法律本身。《美国法典》中的文本在被国会通过为“实在法”(Positive Law)之后才具有法律效力,在通过之前不具有法律效力[5]。由于《美国法典》按照主题划分为53篇(Title),国会可以根据实际情况一篇一篇地通过为“实在法”,即成熟一篇通过一篇。待53篇全部被国会通过后,《美国法典》就成为一部正式生效的法典。

1926年《美国法典》的第20篇是“教育”(Title 20—Education),也就是美国教育法典。需要说明的是,由于美国教育的分权体制,若干州也制定了在本州适用的教育法典。美国教育法典在诞生之初涵盖的内容是非常少的。在美国历史上,规制教育活动一直属于州的权力范围。1642年,当时的马萨诸塞湾殖民地颁布了只有三款条文的《马萨诸塞学校法》,开启了公权力机关规制公共教育的历史[6]。美国建国后制定的《宪法(1787年)》没有教育条款,这带来了一个争论不休的问题:规制教育活动到底是联邦的权力还是州的权力?从当时的实践来看,教育立法主要是州的权限,但也不能完全否认联邦的权力。1791年12月生效的美国《宪法》第十条修正案规定:“宪法未授予合众国,也未禁止各州行使的权力,分别由各州或由人民保留。”虽然这条修正案明确了公共教育由各州来负责,但是仍然为联邦规制公共教育留有了余地,因为联邦可以“美国人民”的名义来行使教育权力。

自1926年美国教育法典诞生以来,随着联邦教育权力的扩张,国会制定了数量庞大的教育法律。如今,美国教育法典的内容已经非常庞杂了。根据国会1929年的法律规定(45 Stat. at L.1541),《美国法典》应每6年修订一次。目前《美国法典》最新版本的纸质版是2018年版,网络版是2020年版。《美国法典》的“篇”上如有“星号”(*),表明该篇的内容已被国会通过为“实在法”,具有法律效力;未打星号则意味着该篇不具有法律效力,不能被公共机构引用。目前,美国教育法典还没有被全部通过为实在法。下文引用的美国教育法典的文本依据2020年网络版,来自美国众议院法律修订事务办公室官网(https://uscode.house.gov/)。

二、美国教育法典体例的构成特点

目前,美国教育法典共有80章(Chapter),10 013条(Section),但实际数目并没有这么多,因为那些被删除、被移除或被废止的章和条的条目依然被保留下来,只不过会在条目上注明“Omitted, Transferred, or Repealed”。例如第一章“教育局(Office of Education)”就被批注为“废止”,虽然其中的六个条文的条目依然存在,但是没有了条文内容,编纂者在条目下以“注释”形式注明了该条历次的修改情况。

1. 美国教育法典是由教育单行法组成

美国联邦法律有会期法、《美国制定法大全》和《美国法典》等三种类型。会期法是将国会每一个会期中制定的全部法律按法律通过的时间依次汇编,通常2年汇编一次;会期法从1789年第一届国会结束后开始编纂,最早是《国会记录》(Congressional Register)的附录,从1791年开始单列出来。《美国制定法大全》也是按法律通过的时间进行汇编,但每年更新一次;《美国制定法大全》诞生于1845年[7]。只有《美国法典》是按照主题汇编的,虽然法律规定它的文本6年更新一次,但随着网络技术的发展,《美国法典》的网络版已经做到了每年更新一次,但纸质版的印刷仍是6年一次。

前面提到,被编入《美国法典》中的法律并不是国会制定的所有联邦法律。同样,美国教育法典中的内容也不是全部联邦教育法律的汇编。例如,美国国会每年都会制定一部规模庞大的“拨款法”,其中有涉及教育的内容,但由于这些内容时效性较短,一般并不会被纳入教育法典。由于被编入《美国法典》中的联邦法律仅限于公法,所以教育私法未被编入,但美国教育法典基本上囊括了联邦教育法律的主要部分。美国法律中的“公法”是指对公权力机关外部发生效力的法律,“私法”是指对公权力机关内部发生效力的法律。逻辑上,先有教育单行法,而后才有美国教育法典,即教育单行法是汇编美国教育法典的文本基础。在形式上,联邦教育法律体系主要由三类法律构成:第一类可认为是纯粹的教育法律,即名称中有“教育”(含学院、学校,学生、校舍等)的法律,如《1946年乔治-巴登职业教育法》《1965年中小学教育法》《2018年加强21世纪生涯与技术教育法》;第二类是名称中虽没有“教育”但内容直接规范教育的法律,如《1944年退伍军人优待法》《1991年国民素养法》《2007年美国竞争法》;第三类是含有教育条款的其他法律,如《1961年地区再开发法》《1988年技术与多种收入法》。总体而言,联邦教育法律体系规模庞大,多达数百部。美国教育部资助的报告《教育统计文摘(2019)》专门制作了一份《联邦教育立法编年表》。该表对从《1787年西北法令》到《2020年“大屠杀不再发生”教育法》的联邦教育立法做了系统梳理,从中可以一览联邦教育法律体系的全貌[8]。

教育单行法并不是被原封不动地编入美国教育法典。考虑到文本之间的相互衔接,法律修订顾问办公室通常会做一些文字处理。因为教育单行法是立法机关制定的有效法律,而法律修订顾问办公室并不是立法机关,其对教育单行法的文字处理虽然得到了立法机关的授权,但是修改后的法律在立法机关通过立法程序确认之前仍然是无效的。这也是为什么《美国法典》需要经过立法机关逐篇通过为“实在法”。以《1974年家庭教育权和隐私权法》为例,一开始这部教育单行法只是《1974年教育修正案》的第513条,当时的条上并没有名称;该法共有7款,每款也没有名称。该法后来经过多次修改,目前仍然作为条被放入美国教育法典的第1 232 g条中,并加上了“家庭教育权和隐私权”(Family educational and privacy rights)的条款名称;该条现有10款,每款都用黑体加上了标题,如第10款的标题是“调查和起诉恐怖主义”。按照《美国法典》的引用格式,该条在引用时被记作“20 US Code§1 232 g-Family educational and privacy rights”。

2. 美国教育法典的体例在结构编排上没有严格遵循逻辑

在体例上,美国教育法典按照章、节(Subchapter)和条的结构编排,和我国法律的结构类似,但是章、节、条的规模(即涵盖的条文数量)则比我国法律大得多,很多时候一“条”就是一部完整的法律。或许有人会问,如果将一部联邦法律拆开置入教育法典中的不同位置,会不会显得很随意而没有章法?如果我们仔细观察美国教育法典的体例结构,会发现这个问题得到了巧妙的解决。关键之处就在于美国法律中“条”的运用。

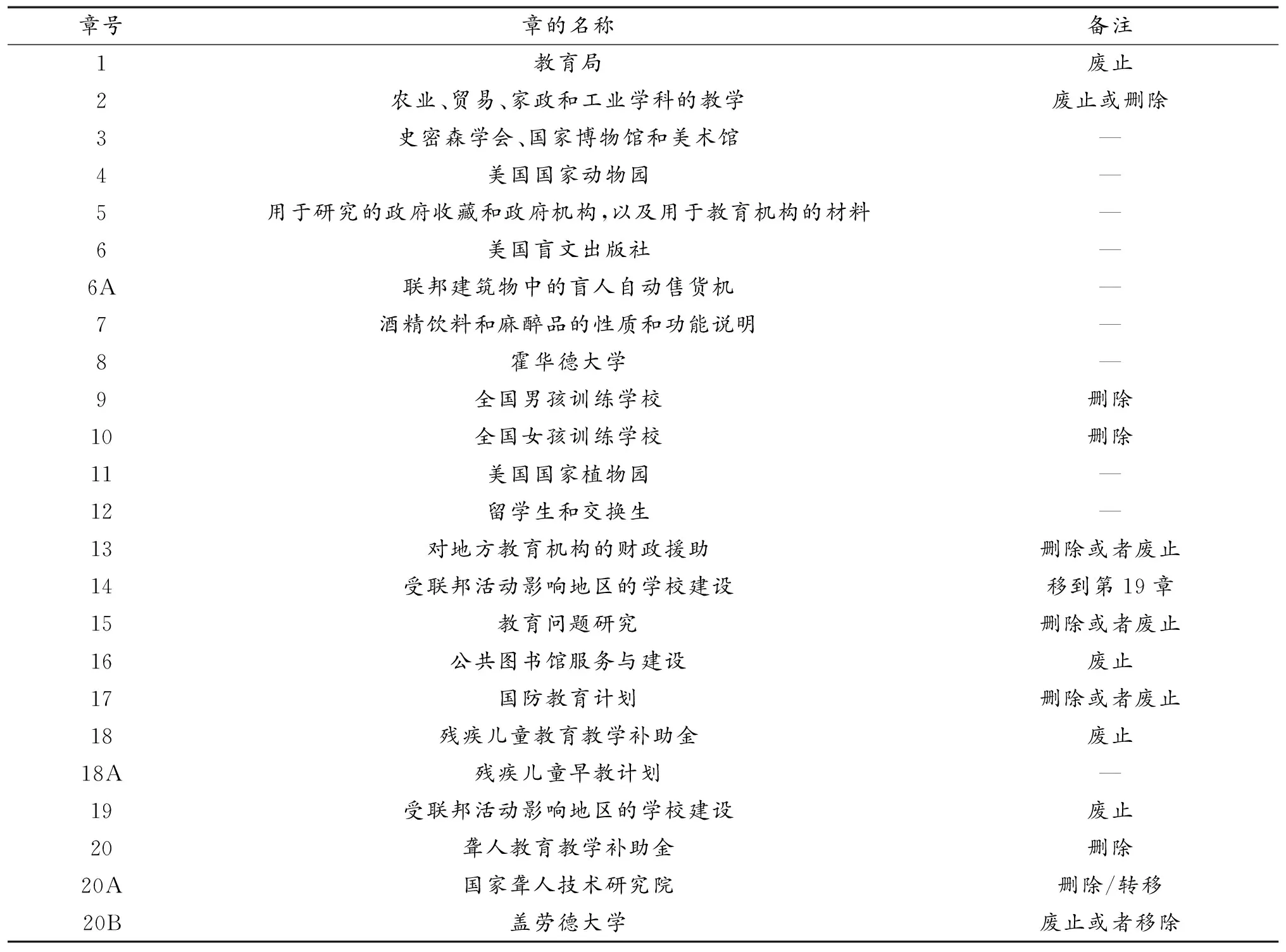

我们先来看美国教育法典中的“章”。现有的80章在结构安排上并没有明显的规律,没有按照教育单行法制定的时间顺序、教育单行法的重要程度或教育单行法之间的逻辑顺序来编排,例如美国教育法典前20章(表1)。美国教育法典的章与章之间很难看出必然的联系。在章的数量已经限定为80的前提下,新的教育单行法的编入则采取了在章与章之间增设“数字+字母”章的做法,例如在第6章和第7章之间增设了第6A章,很明显第6A章和第6章是有关联的。

“章”通常是一部完整的联邦法律或若干部有关联的联邦法律的组合。如果章的内容较多,则会在“章”下设置“节”。以美国教育法典的第33章“残疾人教育(CHAPTER 33—EDUCATION OF INDIVIDUALS WITH DISABILITIES)”为例,该章是一部完整的法律,即《残疾人教育法》。《残疾人教育法》最开始是《1970年中小学教育法修正案》的第6篇“残疾人教育”,当时被命名为《残疾人教育法》,后来它的名称和内容经过多次修改,目前置入美国教育法典第33章之中。第33章分为四节,分别是:(1)一般条款;(2)为所有残疾儿童的教育提供援助;(3)残疾婴幼儿;(4)改善残疾儿童教育的国家行为。如果“节”的内容较多,还会细分为“部分”。例如在第33章第4节下又分为四个部分,分别是:A部分,人事发展的国家补助;B部分,人员准备、技术援助、模范示范项目和信息传播;C部分,改善残疾儿童成绩的资助;部分D,一般条款。从体例的功能上讲,“部分”的意义有限,只是起到划分的效果。

在“节”之下,就是“条”。美国法典中的“条”是一个伸缩度很大的概念。有时候,“条”就对应中国法律的一个法条,即“Article”,如第33章中的“Section”;有时候,“条”是一部法律,如上文中的美国教育法典第1 232 g条,指的是《家庭教育权和隐私权法》。“条”内容的丰富性使得《美国法典》并没有使用“Article”。

3. 美国教育法典的编纂目的表现为较强的技术性和实用性

美国教育法典的编纂方式是将主要的联邦教育公法汇编成卷。由于美国历史的延续性以及联邦教育立法权限的扩张,联邦教育法律在数量上不断增多,再加上诸多联邦教育法律的法条数量过于庞大等因素,使得按照逻辑关联来编纂教育法典十分困难。不过在美国教育法典的章的安排上,编纂者还是按照主题来进行的,这就是80个主题的由来。按照主题来编纂教育法典还有一个好处,这就是对联邦教育法律的改动较少,基本上可以做到一部联邦法律的整体搬入。如果一个主题涉及多个联邦法律,可以在“章”之下以“节”或者“条”的方式来安排。例如,美国教育法典第43章“民俗保护”(CHAPTER 43—AMERICAN FOLKLIFE PRESERVATION),就由“第一节:一般条款”和“第二节:退伍军人口述史”组成,而这两节分别对应《1976年美国民俗保护法》和《2000年退伍军人口述史项目法》。

表1 美国教育法典前20章的名称

在章的标题确定了之后,编纂者在章之下设置“节”就显得有章法了,这是因为随着章的主题的确定,“节”下的联邦法律的范围要小得多,最多不会多于10部联邦法律。大多数时候,当“节”是一部完整的联邦法律时,则“节”下的“条”就是“Article”;当“条”是一部完整的联邦法律时,则“条”中的“节”就会涉及多部不同的联邦法律。这是因为:对于那些重要的主题,如残疾人教育,联邦国会不仅会制定多个法律,而且每部法律的条文规模都会很庞大,而对于那些不是很重要的主题,如民俗保护,不仅涉及的法律较少,而且法律的条款规模也较小。

《美国法典》的修订工作现在主要由联邦众议院的“法律修订顾问办公室”负责。法律修订顾问办公室根据美国国会1974年12月制定的《1975年补充拨款法》于1974年年底成立,负责按主题编纂《美国法典》,其委员会的成员由众议院议长任命。法律修订顾问办公室在将教育单行法汇编进美国教育法典时,通常会做适当的文字处理,主要有:(1)修改单行法的标题和每个法条的编号;(2)对单行法中“本法”“本章”“本条”等特指称谓做出解释,避免造成歧义;(3)增加单行法所没有的条款名称,总结该条款的大意,并用黑体标注;(4)如果某章、某节或某条被删除、废止、移除,在保留该章(节、条)的条目的前提下,注明其被删除、废止、移除;(5)在每一“条”之后加上注释,注明其被修改的经过,通常用小一号的字体显示。法典中既有条文也有注释,应该算作《美国法典》的一大特点。从法律渊源的意义上讲,这些注释不能算作法律条款,但是它们有助于法典的使用者了解相关背景。

美国教育法典的80章没有严格按照时间顺序或逻辑顺序来安排主题,这会给使用者造成一种毫无章法的印象。对比美国主流的两本“教育法”教科书就能明显感受这一点:一本是米基·英伯和泰尔·范·吉尔合著的《美国教育法》(EducationLaw),另一本是威廉·卡普林和芭芭拉·李合著的《高等教育法》(TheLawofHigherEducation)。前者按照总论、义务教育、课程、学生言论自由权、学生惩戒、教育平权、特殊学生、学校财政、教师权利、集体协议和教师合同、侵权来编排,后者按照总论、争端解决、大学及其管理委员会和雇员、大学和学生、大学和校外世界来安排。这就意味着美国教育法典和教育法学研究并没有直接的联系。从目前的文献来看,美国学术界研究教育法典化的论文极少。造成这一现象的原因可能在于:一方面,美国教育法典主要不是学术研究建构的产物,而是立法实践的产物;另一方面,在普通法系国家,成文法主要起到配合判例法的作用,对司法机关而言,判例法更为基础。由此可见,美国教育法典的逻辑性虽然不强,但是编纂目的表现出较强的技术性和实用性。

三、美国教育法典内容的构成特点

美国教育法典涉及的内容在范围上是有限的。内容有限的主要原因在于:其一,联邦的教育权限是有限的;其二,联邦教育法律除了大多数汇编在美国教育法典中外,还有少部分汇编在《美国法典》第42篇“公共卫生与福利”(Title 42—Public Health and Welfare)中;其三,那些临时性的公法和全部私法并未被载入,例如《2017年哈维飓风教育救济法》由于适用的时间较短,就没有载入。不过美国教育法典涉及的内容又是非常丰富的,例如还含有“学校法治教育”的内容[9]。这一现象的原因主要是20世纪以来联邦教育立法权限的扩张。

1. 美国教育法典涉及的规范内容较为有限

从内容上看,美国教育法典涉及的规范内容有:(1)涉及教育部的职能及联邦财政对教育拨款的规定;(2)涉及博物馆、美术馆、国家动物园、国家植物园和基金会的规定;(3)涉及奖学金的规定,如哈里·杜鲁门奖学金、詹姆斯·麦迪逊奖学金、巴里·戈德沃特奖学金和艾森豪威尔交换奖学金等;(4)涉及残疾人的特殊规定,如美国盲文出版社、联邦建筑物中的盲人自动售货机和聋人教育等;(5)涉及美洲土著和有色人种的规定,如霍华德大学、美国黑人历史文化研究国家中心和夏威夷土著文化等;(6)涉及学生平等地接受教育的规定;(7)涉及民俗保护的规定;(8)涉及生涯和技术教育的规定;(9)涉及儿童早期教育的规定;(10)涉及学生交流的规定;(11)涉及改善和提高中小学教育的规定;(12)涉及海外教师的规定;(13)涉及环境教育的规定;(14)涉及金融教育的规定;(15)涉及科学、技术、工程、数学和批判性外语教育的规定;(16)涉及教育研究、统计、评估、信息和传播的规定。正如美国学者指出的,联邦教育立法不是直接控制公共教育,而是通过“财务开支授权”(spending authority)的方式间接控制,即当各州或者学区接受了联邦资助,它们就需要满足联邦对特定项目的要求以及遵守“民权法案”的要求[10]。

根据联邦与州分权的规定以及政府与社会适当分离的原则,美国教育法典并不涉及以下内容:教育机构或者中小学、幼儿园的课程、教学内容、教学管理和人事问题;认证机构或学会的管理问题;教育机构或中小学、幼儿园中图书馆资源的采购、教科书的选用或其他教学资料的选择等具体问题。这些事项要么由州负责,要么由协会和行业机构自行负责(见美国教育法典第3 403条)。倘若比较美国教育法典与各州教育法典,就会发现两者在内容上的巨大差异。例如,2021年版的《得克萨斯州教育法典》(Texas Education Code of 2021,https://statutes.capitol.texas.gov/)按照“第一篇:一般规定”“第二篇:公共教育”“第三篇:高等教育”“第四篇:综合”“第五篇:其他教育”“第六篇:利益集团”的顺序排列。它的内容都是非常具体的规定,如学区的划分,入学、转学和留级的规定,教学课程的设置,教育惩戒等。

从美国教育法典涉及的规范内容看,美国联邦教育法律体系是一个内容不完整的体系,这一特点再次回答了美国教育法典为什么没有被逻辑化地组织起来,而是采取了内部结构不严格的汇编样式。因为逻辑化建构的前提是被研究对象的完整性,倘若被研究对象的范围是有限的,那么逻辑化建构的操作空间也有限。就此而言,这与我国的情形完全不同,我国即将制定的《教育法典》可以是一部内容完整的法典,包括学前教育、家庭教育、基础教育、高等教育、职业教育、特殊教育、校外教育、社区教育、终身教育、对外汉语教育等全部教育类型。而美国教育法典涉及的规范内容之所以有限,是和联邦的教育权限有限相对应的。

2. 美国教育法典的内容受制于联邦教育权限的范围

美国教育法典的内容与联邦的教育权限是相对应的。《宪法(1787年)》中并没有关于教育的规定,造成了历史上很长一段时间联邦立法规制教育的不足。虽然联邦教育部在1867年就成立了,但是从1869年开始它的法律地位就在不断下降,不再享有一个“部”的身份,如在1953年到1980年之间它仅仅是联邦卫生、教育和福利部下辖的一个分支机构。依据国会制定的《1979年教育部组织法》,新生的教育部于1980年5月4日正式开始工作。目前该法被载入美国教育法典第48章“教育部”中。

根据第48章“教育部”的规定,成立联邦教育部的目的在于:为了公共利益的需要推动美国的公共福利,确保教育问题在联邦层面得到公正的对待,确保联邦政府在协调教育活动上更有成效。联邦教育部主要行使下列职责:(1)确保人人获得平等的教育机会,增进联邦忠诚;(2)对各州、各学区和州内的其他公共机构,私立部门,学校(包括公立和私立),非营利教育研究机构,社区组织以及父母和学生提供补充和补助;(3)鼓励公众、父母和学生积极参与联邦教育项目;(4)通过联邦资助的研究、评估和信息共享提升教育的质量和效用;(5)提高联邦教育项目的协调程度;(6)提高联邦教育活动的管理和效率,特别是通过改善这些活动的过程、程序和管理结构来提高联邦资金的使用效率,同时减少不必要和重复的负担和限制,例如减少不必要的文书;(7)提高与总统、国会和公众有关的联邦教育项目的可问责性。

以联邦立法规制残疾人教育为例。由于残疾人教育是促进教育公平的重要领域,因此也是联邦立法重点关注的事项。《1964年民权法》为残疾人接受平等的教育提供了一个一般性的保护框架;《1975年残疾儿童教育法》要求为所有的残疾儿童提供适合他们需求的免费公共教育;《1990年残疾人教育法》要求为残疾学生制定“个性化的教育计划”(Individualized Education Plans),帮助中小学校为残疾学生提供更加包容和有效的教育措施;《1997年残疾人教育法修正案》又将残疾大学生的保护纳入进来,同时改进了联邦资助残疾儿童的教育方案[11]。由此,联邦立法覆盖了K-12教育和高等教育中的残疾人群体,有效地保护了残疾人的受教育权益。目前有关残疾人教育的规定完整地载入美国教育法典第33章中。

3. 美国教育法典并未直接创设教育权利

按照通常的社会认知,根据宪法和法律的关系,教育法律的制定主要是用来保障宪法上的“受教育权”的。但是美国联邦法的特殊之处在于,联邦宪法和宪法修正案中并未直接出现关于教育的条款,这不仅带来了教育权限在联邦和州之间如何划分的问题,也带来了“受教育权”是否在美国宪法上得到确认的问题。而美国联邦最高法院在解释宪法时,一直并未明确承认“受教育权”是宪法确认的基本权利[12]。

梳理联邦最高法院在与“受教育权”相关的案例会发现,其主要观点是受教育权并非像基本权利那样受到全面保护的权利,而只是部分受保护的权利。例如,在“布朗诉托皮卡教育局”案中,联邦最高法院认为,联邦宪法并没有明确主张每个学生有受教育权,只是强调当州在提供公共教育时,不得基于种族拒绝黑人上学①;在“圣安东尼奥诉罗德里格斯”案中,联邦最高法院支持了田纳西州依据学生的贫富程度提供不同的公共教育的法律,最高法院虽然强调了教育对于社会的至关重要性,但是仍然没有认定受教育权是基本权利,只是认为它在某种程度上受到司法保护,是其他联邦宪法的权利如言论自由权受保护的结果②;在“普利勒诉多伊”案中,针对田纳西州关闭为非法移民儿童开办的公共学校这一行为,联邦最高法院认为,虽然受教育权不是基本权利,但是州没有充分的利益去阻止非法移民儿童接受教育③。较之联邦最高法院对“受教育权”的保守观点,下级法院则要鲜明许多。在最近的一个案件中,来自底特律市5个最薄弱学校的多名学生向州法院提起集体诉讼,认为密歇根州的公共教育体系违背了联邦宪法的正当程序条款和平等保护条款,导致他们被剥夺了基本的识字权(fundamental right to literacy),以致学业成就太差。美国密歇根州东区地方法院经过审理认为,联邦宪法中并不存在基本的识字权,密歇根州的公共教育法律并不违反联邦宪法,驳回了学生们的起诉,于是学生们向美国第六巡回上诉法院上诉。经过审理,该巡回法院的多数意见认为:一方面,原告并未能证明他们的诉讼主张;另一方面,联邦宪法中存在一个最低基本受教育权(a basic minimum right to education),要求保障学生识字的基础水平④。因此,该判决部分地支持了受教育权的基本权利定位。

由于受教育权已经在《联合国人权宣言》和多数国家的宪法上被确认为基本人权,可以说在终极意义上,教育法律都是为公民的受教育权服务的。由于联邦宪法中教育的缺位,以及联邦最高法院对受教育权的模糊态度,联邦教育法律以及美国教育法典并未直接创设教育权利,更多的是通过联邦教育项目去资助或者改善处于不利地位的学生的处境。不过也有例外,典型例子莫过于美国教育法典第1232g条“家庭教育权和隐私权”。该法规定了学生的父母有权检查和审查其子女的教育记录(the right to inspect and review the education records of their children),这实际上间接承认了学生的教育隐私权。不过严格来说,“学生的教育隐私权”并不是一项独立的权利,该权利可以从《1974年隐私法》中推导出来。从美国教育法典与教育权利的关系来看,如果该法典可以发挥实际作用的话,那么其更多地服务于行政执法而不是司法裁判,这也可以看作它在功能上的一个特点。

四、美国教育法典对我国制定教育法典的启示

通过分析美国教育法典在体例和内容上的构成特点,发现美国采取汇编式教育法典的原因主要在于:19世纪法典化运动的失败导致美国难以按照法国民法典的方式编纂教育法典;联邦的教育权限比较有限,联邦立法并不涉及教育的各种具体问题,这使得汇编式编纂成为一种较为合适的方案。编纂者并没有将所有有效的教育法律都编入美国教育法典,而只是汇编了那些一般性的公法。由于美国教育法典作为《美国法典》的第20篇并未被美国联邦国会经过立法程序转变为实在法,也就意味着美国教育法典的所有条款在目前都不能被法院适用,即法院在适用联邦教育法律的条款时,应从《美国制定法大全》中选取。从美国教育法典的实践来看,教育法典编纂与教育法学研究并没有直接的联系,更多是出于实务部门的自我需要。那么美国教育法典的汇编式编纂对我国制定教育法典有借鉴意义吗?笔者以为,我国可以从美国教育法典的立法技术中得到启示。

首先,在对待教育法典与构成教育法典的法源的关系上,我国未来的教育法典应该有所取舍。当前,除了学前教育法、学校法、学位法、终身教育法尚未出台外,构成教育法律体系的单行法已经初具规模。虽然我国教育单行法的数量有限,但是还有规模不小的教育行政法规、规章以及其他规范性文件。我国制定教育法典,除了应将教育单行法纳入其中之外,对行政法规、规章和规范性文件应该有所为有所不为。美国教育法典的编纂只是选择了那些一般化的、时效较长的、对外发生效力的法律,这启示我们应该在众多的教育法源中区分经常适用和短期适用的规范,将经常适用的法律纳入教育法典之中,从而保证教育法典的稳定性。例如,对于今年以来的“双减政策”,虽然其是由中共中央办公厅和国务院办公厅联合发布的,已经对我国的教育生态产生了巨大影响,但是“双减政策”能否作为一项稳固的法律规范还有待实践观察。就此而言,立法部门制定教育法典应做好准备工作,即对我国已有的教育法律规范做一个“尽职调查”,在穷尽全部生效的法律和政策的基础上,梳理出那些可以长期适用的法律规范。

其次,在如何看待教育法典构成的问题上,不必过于追求逻辑性,更要强调实用性。从目前构成教育法典的单行法的完备性而言,由于学前教育法等法律还未出台,所以教育法典的完整性尚有不足。逻辑性是以内容的完整性为前提的,美国教育法典就是因为联邦教育单行法调整的范围有限而难以成为一部逻辑严密的法典。即使在各项教育单行法完备后,逻辑性也不应该成为教育法典编纂的唯一追求目标。目前,不论是学术界还是实务界都期待制定出一部像《民法典》那样逻辑严密的教育法典,但是我国和美国有一个类似的背景,即教育法律被司法适用的空间有限。在美国,教育法律是辅助教育判例发挥作用的,教育法典更多是出于行政机关执法的需要或者说是立法机关适应普法的需求而诞生的,汇编成册的法典更加便于普通人查找和使用。在我国,由于教育行政诉讼的制度限制,司法机关不论是适用教育法律的频率还是进行司法审查的强度都不能和《民法典》的适用相比,这就启示我们不必过度追求教育法典的逻辑性,而是应在教育法典的实用性上下工夫,即在编纂教育法典时应更加重视法条的可操作性和简明性。

最后,我国制定教育法典应以保障公民的受教育权为底色和特色。从教育法典与教育权力、教育权利的关系来看,美国教育法典直接和联邦的教育权力相关,而与公民的受教育权利不太相关,这就导致美国教育法典并没有成为一部落实和保障受教育权的法典。这可能是美国教育法典的缺憾,但保障受教育权却成为我国制定教育法典的特色。因为不论是我国宪法第46条规定的受教育权,还是《教育法》《高等教育法》都确认了公民有接受教育或高等教育的权利,以致学术界在分析学位法的制定时认为有必要规定“高等学校学生有获得学位的权利”,在探讨《普通高等学校学生管理规定》或者《中小学教育惩戒规则(试行)》中的惩戒与处分条款时认为有必要规定学生的听证权利和受保护权利。由此可见,受教育权是一个由学生的多项权利如学习权、参与权、隐私权、听证权、受保护权、获得学位权等各项权利构成的“权利束”。据此,我国应反美国之道而行之,将公民的受教育权保障作为制定教育法典的中心任务,从而在教育法典化的探索上形成中国的特色。

本文的研究表明,美国教育法典的汇编式编纂是从它的历史中产生的,有它自己的特性。我国在对待教育法典化的问题上,应该在充分借鉴其他国家经验和教训的基础上,挖掘自身的特点,从本国的历史和现实出发,寻找最适合自己的法典化道路。

注 释:

① Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954).

② San Antonio v. Rodriguez, 411 U.S. 1(1973).

③ Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982).

④ Gary B. v. Snyder, 329 F. Supp. 3d 344 (2018).