媒介互动下粤港澳大湾区区域空间协同的演变

程情仪,曾彬铖,李启军

(1. 深圳市城市规划设计研究院有限公司,广东深圳 518052;2. 澳门城市大学粵港澳大湾区研究院,澳门 999078;3. 香港中文大学地理与资源管理系,香港 999077)

2009年《大珠江三角洲城镇群协调发展规划研究》是中国在“一国两制”框架下,首次开展的跨界区域协同研究。它标志着粤港澳区域协同发展从过往以市场为主导的合作模式,逐步走向区域“制度性”协同发展。十余年来,随着粤港澳大湾区法律制度的衔接及区域合作机制的完善,区域内部逐渐搭建起常态化、多领域、多层级的协调机制。伴随着区域融合进程的加速推进,区域无可避免会产生异质性磨擦,区域跨界联系中普遍存在的复杂性、不确定性及社会非理性等问题也将更集中显现。在粤港澳大湾区跨界合作及协同发展的相关研究中,以区域协调机制(李建平,2017;周春山等,2018;刘珺如等,2020)、跨域机构治理(杨爱平,2019)、区域行政体系和法制问题(邹平学等,2019;李丹,2020;赵辰霖等,2020)等作为研究内容的论述指明:湾区在行政、法律体系等层面上协调机制的不完备,是制约区域合作的主要瓶颈。然而,过往的研究多从空间规划、公共政策、法律衔接等单一视角探讨区域协同议题,尽管有助于推动各领域区域顶层制度框架的建设,但对区域底层在区域发展中的不断适变仍缺乏关注。

此外,粤港澳大湾区是一个面向世界的多元叙事载体,而目前的湾区研究偏重以粤内为核心的叙事框架,缺少反思及讨论港澳地区在文化、社会共识、价值观、民生等方面的区域协同状况。特别是长久以来,港澳地区城市发展不仅依靠政府推动,民众也以实现某种价值目标的政治过程或社会实践形式,以社会组织和媒介为载体,通过媒介力量所形成的社会关系网络累积社会资本,参与公共事务及表达意见,从而推动城市社会和空间层面的治理。一方面,以媒介及社会学视角看待粤港澳大湾区区域空间协同,更能切入区域社会发展实况,理解粤港澳大湾区内多元主体的利益关系,剖析区域协商成本增加所形成的区域合作障碍。另一方面,区域空间协同是一个复杂且适变的社会系统工程,稳健社会韧性(Innes et al.,2010)与社会资本的可持续积累必不可少。因此,本文通过收集历年来粤港澳大湾区跨界合作的规划文件及重大合作项目,以及其跨界合作过程中产生的各种媒介型态及其引发的社会议题及社会信息等,着重论述区域发展和整合过程中媒介互动形成的社会资本累积和转化、区域发展态势以及可能产生的影响及障碍,创新性地以媒介及社会学等交叉学科视角理解区域社会动态关系,以期推动区域构建更具开放性和适应性的合作方案,更高效地制定区域发展政策及规划。

1 媒介跨界联系与区域协同的逻辑关系

1.1 媒介的区域治理内涵

随着新媒介技术的掘起,媒介成为人们认知社会和感知空间环境的重要中介,具有建构及重组社会关系与空间环境的功能(Lefebvre, 1991; Castells, 2009)。2002 年爱尔兰学者肖恩 (Seán Ó Siochrú)和布鲁斯·吉拉德(BruceGirard)更首次提出“媒介治理”概念,指出媒介存有“对社会的自我治理与完善、对国家权力机关(政府)的监管与共治、对超国家机构或组织的跨文化治理”作用。此外,媒介具有双重性,媒介的信息传播也包含痛苦及排斥①由理性媒介学指出。,使得区域中的群体性事件能直接影响政府的社会公信力和行政能力。概而论之,媒介具有跨地域塑造社会文化、影响区域治理的功能;媒介一方面能促进区域社会关系的建构,另一方面也可能形成社会阻隔,甚至引发社会巨变②治理理论视域下媒介参与治理功能的检视。。

1.2 空间协同与媒介的互动关系

1.2.1 媒介与区域空间协同的关系 随着技术革命的快速发展,数字媒介已成为当前社会交往的重要联结方式。特别是在技术赋权的潮流之下,民众更积极地参与到媒介空间的交互过程,使城市空间中的信息流、人流、物流、资金流等不断流通并交织在一起(刘路,2012),进一步加快城市群一体化的形成(李文冰,2020)。由此,随着未来科技的进一步发展,媒介与城市的共生生长已成为全球发展趋势。与其他湾区不同的是,粤港澳大湾区区域发展范围内拥有三种不同的媒介社会结构(media social structure),区域媒介社会关系演变更为复杂;而区域城市空间一体化过程,正需要经由媒介来不断演变及重构社会关系(Lefebvre, 1991; Harvey,2009)。因此,在思考及讨论区域协同之时,不应将区域空间协同单单视为空间性问题。未来,媒介将是城市群交流各文化要素、建构区域共同体想象的重要“联结器”。粤港澳大湾区要从可流通的城市群逐步成长为一个可沟通的城市群体系,便更应将区域“社会—空间”耦合过程中所触发的各式信息流作为关注重点。

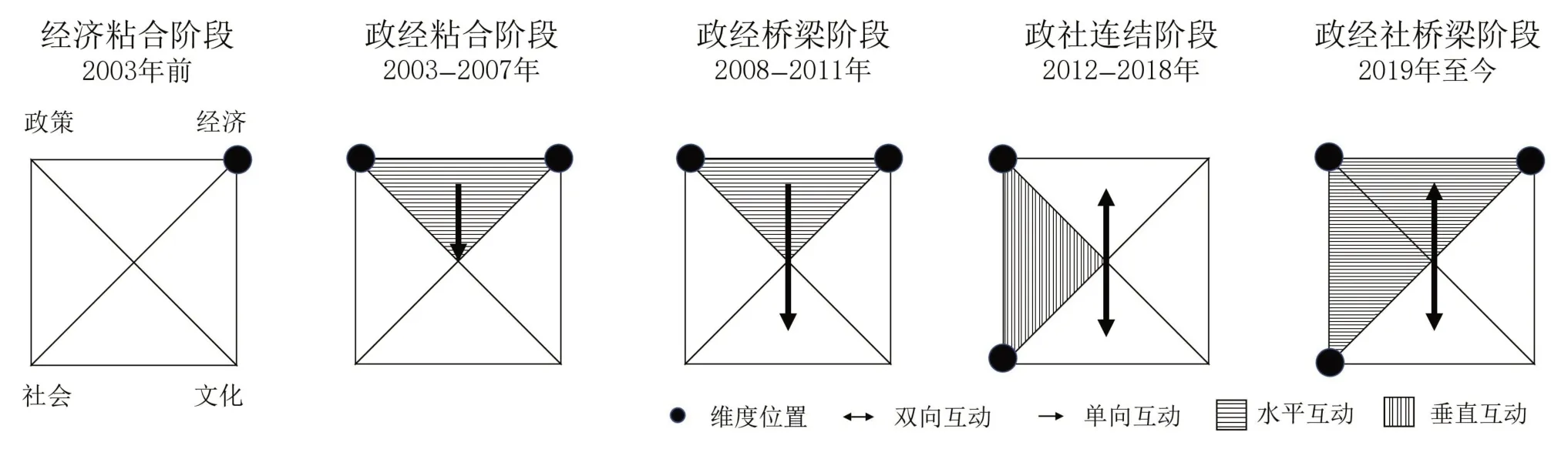

1.2.2 媒介传播类型及其社会资本 区域协同发展的目的是促进区域社会经济的长期繁荣稳定。当社会资本下降时,协同摩擦将会增强,从而破坏区域协同效率及社会信任。社会资本形成于人们通过信息传播维护社会网络间各种强弱关系的过程;在此过程中,人与人之间构建信任关系,在追求共同利益和目标的驱使下达成合作意愿(Coleman,1988)。而“影响社会资本积累的不是技术本身,是使用技术的方式”(赵曙光,2014),即媒介传播的方式及其类型。帕特南(Putnam,2011)将社会资本分为粘合型社会资本(Bonding social capital)和桥梁型社会资本(Bridging social capital)两种类型,前者是基于强关系建立的社会资本,后者为弱关系。这种区分方式与Granovetter(1973)所提出的社会网络“强连结”(strong ties) 与“弱连结”(weak ties)有相似之处。近几年,一些学者还提出第三种分类概念“连结型社会资本”(linking social capital)(Gittell, 1998; Easterly, 2001; Woolcock, 2001;Grootaert,2003),指的是跨越社会各层级,权力和地位不等的群体间建立的社会关系及组织机构,如公共代表和私人机构代表等。因此,本文根据媒介功能、社会网络间的连结程度、媒介传播方向及其对社会资本的影响等因素,将媒介传播分成三类(图1):

图1 媒介行为(互动)类型及特征Fig.1 Types and features of media interaction

1)粘合型传播(bonding propagation):指一般在某地理边界内,相对同质且有紧密关系的群体间发生的媒介传播,主要由边界内成员间的水平互动及信息流动组成,常常具有排外性特质。

2)桥梁型传播(bridging propagation):主要指为获得社会资源而与外围(或地理边界外)组织进行的双向平行沟通和互动所形成的较弱、较疏远的媒介传播。此类型的弱连结是产生社会流动机会的重要资源(Granovetter,1973)。虽然连结关系较为薄弱,但往往传播范围更广泛,传播方式也更为多元。

3)连结型传播(linking propagation):指人群或组织间跨越层级的媒介传播,为一种上下垂直性连结,能把社会上的不同群体、具备各种权力及资源的人和群体连结起来。连结型传播具有社会糅合性功能,能影响和重塑机构内部结构、社会制度,甚至国家或区域内的文化和价值观等。

与此同时,由于媒介互动下区域协同的重点在不同阶段皆有所差异(李文冰,2020),为凸显区域联系中,媒介作用下社会网络跨界流动的核心目的及联系重点,本文将三种媒介互动类型与经济、政策、社会、文化四大维度进行交叉,以更准确地概括区域媒介作用过程中的阶段性特征(见图1)。

2 粤港澳空间协同发展与媒介事件的演进

2.1 媒介互动下湾区空间协同演进发展动态

近20年来,粤港澳大湾区协同层级不断提升,城市间从点对点的地方性合作迈向区域性整合,并进一步将湾区纳入中央统筹框架,使湾区跨界联系的重要性显著加强。一方面,区域跨界联系机制逐渐完善、平台逐渐拓宽,区域城市在“一事一议”商讨型合作的基础上构建起区域常态化、多领域、多层级的合作制度,开始共同编制规划并联合发布政策。另一方面,在区域政策主导下,跨界基础设施建设高效地联通区域物理空间,使城市间的地缘关系变得更为密切。此外,区域跨界联通不仅改变物理空间格局,更对三地居民的日常生活及社会交往产生真切的影响。

由粤港澳大湾区近20年来媒介互动的时空演变(图2)可以看出,随着区域性议题的不断增加及影响范围的扩大,区域跨界合作在社会层面也产生了重大转变。如2009年《大珠江三角洲城镇群协调发展规划研究》及港珠澳大桥建设等文件出台,区域融合态势在原本的合作框架下得到了进一步推进,大大增强了民众对区域合作的关注度。在此过程中,港澳民众经由媒介作用,针对区域议题表达意见并形成社会回响。包括因港珠澳大桥质量、环保等问题引发的社会争议及抗议行动,间接导致港珠澳大桥建设费用及区域协商成本的上升,使部分港澳民众对区域合作持负面态度。随后2012年《共建优质生活圈专项规划》发布,区域内各社会咨询机制、民间合作机制以及粤港、粤澳社会福利专责小组等协商机制的逐步建立,反映此阶段的区域合作正逐步增強社会民生事务合作。

图2 粤港澳大湾区跨界合作大事件与媒介互动的时空演变(2000—2020年)Fig.2 Temporal and spatial transformation of cross-boundary cooperation events and media interaction in the Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area(2000-2020)

另一大重要转变发生在2017年粤港澳大湾区概念上升为国家战略的前后时期。随着湾区合作层级的再一次提升,区域媒介的交互频率和强度也显著增强(刘毅等,2019)。同时,社会大众也更加关注社会政策和社会治理相关议题。其中,港澳众多第三方社会组织针对民众对区域“融合”趋势的认知和态度,陆续展开了一系列社会调查,对公众的社会心态持续进行评估。结果显示,鉴于三地社会文化、生活方式及社会福利等差异,大部分港澳居民对到湾区内地城市工作和生活持保留或观望态度(香港中文大学亚太研究所,2013;澳门大学澳门研究中心,2019;岭南大学,2019;香港政府统计处,2020)。不过,尽管区域磨合过程中产生了部分负面舆论反应和排斥心理,但大多数港澳民众依然赞同加强与珠三角区域的融合及经济合作(香港商报,2017;香港中文大学亚太研究所,2017;新华网,2021)。

2.2 粤港澳大湾区跨界联系事件中的议题内容及关注焦点

尽管粤港澳合作历史已久,但早期合作都以政府间的顶层政策协议为主,区域媒介的交互形式以粤港澳官方宏观政策宣传为核心,与基层大众的交互性较弱,民众缺乏微观的参与体验。随着粤港澳合作的不断深化,制度、社会、文化等深层差异更为普遍地通过社会网络舆情凸显出来。如早期社会议题核心围绕深港西部通道、广深港高铁客运专线、港珠澳大桥等单项事件,就生态环境保护、基建质量、工程费用等工程建设相关的具体问题进行讨论(香港批判地理学会等,2009);随着区域规划及区域融合的进一步延伸,民众从交通、环保等合作议题,逐步转向关注社会保障、文化冲击、社会治安以及区域规划过程中的主体参与等社会治理和文化层面的矛盾(图3)。例如,在2014 年《环珠江口宜居湾区建设重点行动计划研究》的公众咨询会上,香港民众不断强调人们在区域规划中的主体参与地位及需求(香港规划署,2014)。可见,在区域加速协同发展的过程中,民众更加重视区域协同的发展性、公平性、可获得的收益及福利,并对府际合作中权力的运作提出更为细致的要求。

图3 政策及空间层与社会及文化层对区域协同议题的关注重点及其矛盾Fig.3 Conflicting focuses on regional coordination issues from policy-spatial dimension and socio-cultural dimension

同时,在粤港澳大湾区协同的道路上,民众往往更关心贴近日常生活的社会议题。而区域官方媒介则更多地以宏观视角描绘区域协同蓝图,这极易造成决策者与受众之间的错位(见图3),使得区域协同愿景难以引起共识与认同。特别是当社会基层自下而上提出的问题和意见得不到及时有效的回应时,便会间接引发非理性舆论场爆发,从而使城市间的隔膜、对立更加严重。在区域协同过程中异质性主体间的摩擦必不鲜有,若没有合适的媒介作为区域“联合器”,便难以打破认知壁垒、重塑社会心态、建立区域身份认同。此外,随着媒介技术的不断升级,未来,去中心化的媒介信息将对区域要素的流动与融合产生更为即时、深刻且广泛的影响,使区域联系网络更为复杂多变。换言之,民众在媒介互动中的表现对区域内的空间联通、经济合作以及社会发展至关重要,深刻地影响着区域发展格局,也是未来湾区能否顺畅区域连结的关键所在。因此,实现媒介、社会公共议程和区域合作议程的有效对接,推进区域形成发展共识,是未来粤港澳大湾区迈向协同发展的重要一步。

2.3 粤港澳大湾区跨界联系下的媒介作用及功能

基于上述讨论,进一步将当前粤港澳大湾区跨界联系的互动作用及其形成的社会资本分成五个阶段(表1),并对其媒介互动关系及社会发展展开讨论:

表1 粤港澳大湾区区域协同的发展演进及其跨界联系Table 1 Regional coordination process of trans-boundary connection in the Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area

经济粘合阶段(2003 年前):此前,港澳刚刚回归,珠三角区域整体发展并未与港澳政府进行磋商,所以早期的珠江三角洲经济区规划并未将港澳地区纳入规划范围(莫世祥,2004)。此阶段区域各政府层级间的合作主要以经济合作为核心,以粤港澳政府间和市级政府主体间单对单交流为主,以各地区的经济发展为目标。整体信息流动以粤、港、澳各自行政边界内的同质性流动为主,跨区域信息流动有限,暂未引起广大民众的关注。故而,此阶段媒介作用在区域范围内形成的社会资本较为薄弱,呈现以经济为核心的弱粘合关系。

政经粘合阶段(2003—2007 年):为进一步加快区域经济一体化发展,2003年粤港、粤澳分别签署了CEPA 协议。该政策的推出大大促进了区域物流、资金流的流动,而媒介信息亦依托着这些流动要素集聚流动动力。此外,为扩大区域基础建设的连通从而加快经济发展,深圳湾大桥及广深港客运专线等基础设施项目提上日程,其规划与建设也产生了一定的社会回响。尽管区域政策的出台加快了区域经济联动,但此阶段的粤港澳合作主要由省级政府牵头,以单个项目为依托,以“一事一议”的方式进行。三地互通政策以商议性“对接”为主基调,面向广东省内的政策推广较多,真正涉及三地跨界的联系依然较少。相较前一阶段,这一时期三地在经济及政策层面上逐渐扩大信息流通与互动,在各管治边界内形成了大量为区域合作服务的粘合型社会资本。就媒介传播方式而言,此阶段区域媒介围绕省级政府间的水平政策协议展开,在各地主要表现为自上而下的信息下达。

政经桥梁阶段(2008—2011 年):2009 年港珠澳大桥建设、《粤港合作框架协议》以及《粤澳合作框架协议》的推动标志粤港澳区域一体化得到初步实践。特别是合作机制的创新,为港澳区域具异质性特征的媒介互动带来了双向对话机会。在此阶段粤港澳三地政府间的合作明显增加,社会大众针对合作事件的反映及回响持续上升。由此可见,此阶段的媒介传播主体更为多元并为区域媒介带来纵深发展,使媒介的集群功能为区域内集聚大量的信息、技术、人才等,进一步影响区域融合发展。在此阶段多样化的传播形式为区域带来了外界资源的参与,但仍依赖于自上而下的政策及经济动力。因此,此时段的粤港澳大湾区为一种具有政策、经济合作走向的桥梁型合作关系。

政社连结阶段(2012—2018年):在这一阶段,粤港澳合作延伸至社会层面,并逐渐搭建起横向交流及跨层级纵向沟通的渠道。《共建优质生活圈专项规划》(2012)以“生活圈”概念统筹粤港澳三地在生态环境、低碳经济、绿色交通、文化民生等方面的合作,超越以往以空间跨界基建和经济联通为核心的合作模式,从社会生活角度引导共同发展。2015年发布的《中国(广东)自由贸易试验区总体方案》(国务院,2015)明确将前海、横琴、南沙三大自贸区作为粤港澳深度合作、构建开放型经济新体制、探索三地政策体系对接的前沿窗口。在这一过程中,粤港澳在政策和社会生活层面都作出了具体的合作安排。三地政府共同设立网站,组织公众咨询活动,召开座谈会等,来开放区域宣传和讨论;第三组织以社会桥梁的身份开展社会调查,为民众与政府的沟通搭建渠道,促使政府在区域决策中对民众的意见及诉求作出反馈,使其对连结型社会资本的积累有着积极的影响。媒体报道、公众咨询、论坛等媒介引发的热烈讨论不单引起利益相关者及外围公众的持续关注,也为粤港澳合作平台的建设吸引了更多资源。尽管各地社会反馈不一,但自官方至民间各级的互动范围及议题广度不断扩大,民众自下而上的沟通渠道也逐步扩建,大大地推动了连结型社会资本的形成。

政经社桥梁阶段(2019 年至今):2019 年《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布,标志着粤港澳大湾区迈入经济科技、基础设施、生态环境、社会生活、对外开放等领域全方位协同的新阶段。在要素流通、设施互联、发展战略及规划相协调的基础上,粤港澳还在政策制度对接、规则衔接、社会治理和文化融合方面作出进一步探索。在《纲要》和粤港澳大湾区建设领导小组的指引下,各城市陆续制订响应湾区协同的行动计划,粤港澳相互开放的政策举措陆续出台,进一步地促进区域多元主体参与到湾区建设的浪潮之中。除此之外,近期国务院发布《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》和《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》(2021),更是将横琴和前海推向了粤港澳探索深度合作新模式的高地。但目前而言,湾区各城市的政策举措的制定和发布多依赖城市内部原有的体制框架,偶有相邻城市就跨界合作区等平台搭建沟通协商机制,但未形成跨市域的长效府际合作机制。在纵向沟通上,多项湾区方案都是以“横向合作、高层统筹”的“金字塔”模式制订和发布,大湾区之声等区域性媒体的建立虽有利于增进信息的跨界传播,但由于粤港澳民众具有不同的媒介使用习惯,当前以粵內为主导的区域性媒体难以吸引港澳民众关注。因此,要形成有效沟通便亟需搭建能适应不同媒介使用习惯和表达方式的媒介桥梁。总的来说,此阶段的媒介互动范围已扩展至政策、经济和社会三大维度,形成一种以顶层横向交流为核心,及有限的上下垂直沟通的桥梁型传播态势。

综上,虽然现时湾区内暂未出现以文化层面为核心的媒介流动,但随着粤港澳大湾区内“软联系”的增多,粤港澳三地组成的“异质性城市群”将使具有不同生活方式、文化认知与价值观的社会群体更直接地参与到区域一体化发展过程中(蔡赤萌,2017),并进一步扩充其互动维度及深度(图4)。虽然自2019年以来,区域上下垂直的沟通方式比横向交流少,但由2021年《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》的出台可见,区域合作正尝试超越过去的协作方式创新治理模式,逐步迈向适应性共同管理的试验阶段。未来,区域协同若要进一步稳健社会及文化维度的社会资本,将需要区域各利益主体有足够的真实沟通以确保底层社会资本的建立与共识的形成和发展。因此,引导区域社会群体通过媒介连接,以自我调节的方式重构区域一体化环境中的“可对话空间”,将能更好地产生新的社会资本驱动力,从而有效地增强区域社会抗风险能力,促进区域韧性发展。

图4 粤港澳空间协同发展与媒介事件的演进Fig.4 Regional coordination process of trans-boundary connection and media interaction in the Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area

3 未来粤港澳大湾区迈入社会文化连结阶段的初步思考

3.1 未来湾区区域跨界联系的主要矛盾及困境

3.1.1 跨界联系未能为地区居民带来净效用的公共产品 目前,粤港澳大湾区内政府间的合作动力来源于经济利益,事实上湾区合作的障碍也源于此。过去以经济发展为合作重心使各地政府缺少区域协同思考,难以为地区民众带来直接效用的公共服务或公共产品供给。城际间合作缺乏区域共同体认知,增加了以经济利益为目标的城际竞争及矛盾的跨界联系成本。尤其是在争取国家配置与引导的支持下,以增加地区的生产力与经济竞争力的方式,损失了对社会保护和公共利益的管制(Castells, 2009)。特别是区域利益群体既庞大又复杂,使区域公共产品供给过程中各主体承担的成本和可获得的收益难以平分,最终可能导致跨区域公共产品将缺乏持续的公共支持,而进一步引发集体性排斥。因此,只有能给大多数居民带来净效用的公共产品,即实现效用的公共产品才能获得各个地区的支持,从而使其生产成为可能。在国外公共服务的合作供给更是区域治理实践的先前主流议题,如何保证跨界公共产品能在各方主体中真正实现公共效用,是未来粤港澳大湾区跨界联系中亟待解决的首要问题。

3.1.2 大众以媒介对国家及政府公权力的运作开始提出要求 如前所述,随着粤港澳大湾区合作关系更为紧密,及现今所面临的地缘文化风险,社会大众在各媒介途径中引发“社会焦虑”及“认同危机”的讨论对粤港澳合作带来了挑战。特别是国家和港澳特别的社会文化语境下,更需要从需求角度把粤港澳大湾区协同发展问题置于其特殊语境下(安宁等,2018)。概而论之,湾区既是国家权力对区域规划发展的需求表述。同样地,各地社会组织及大众也会对国家和地方权力的运作提出要求。湾区发展不但要考虑国家权力对经济发展的需要,同时也要审视民众诉求对权力运作的反作用。

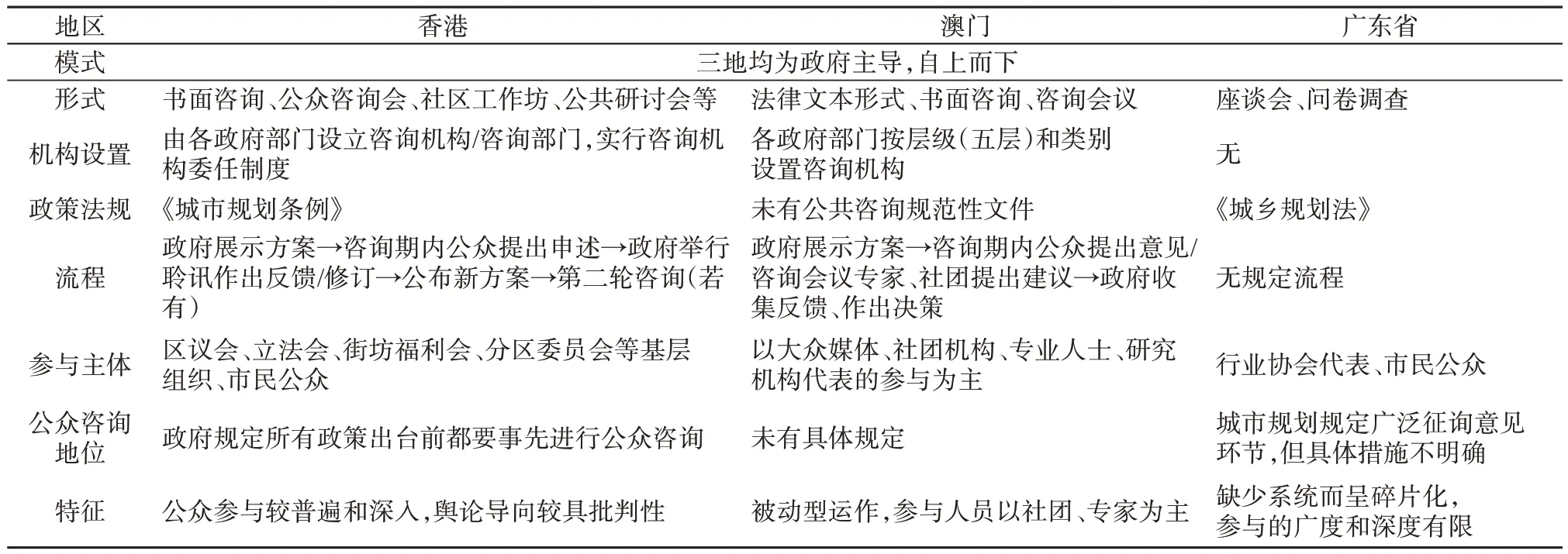

3.1.3 跨界联系过程中公众参与缺乏有效且统一的渠道 对比湾区其他城市,首先,香港在公众参与方面有着较为丰富的经验,社会大众对公众参与有较深的认知。因此,民众普遍对政策知情度要求较高。其次,公众咨询被纳入香港政策出台法定流程之中,政府不仅需要向民众开放咨询工作,也需要接受立法会、区议会的报告质询。由此,香港的社会舆论氛围更具多样性、参与性及批判性。反观澳门,虽设置咨询机构负责常规咨询工作,但未出台专门性咨询规范文件,相较而言其公众参与模式较依赖社团和专业人士,社会大众的参与较为被动。而广东省的咨询仅零散出现在部分规划文件,并未有明确具体的参与形式和机制,缺乏系统的咨询程序。

由于粤港澳大湾区区域层面缺乏整体咨询程序,区域规划合作只能按各自的咨询流程分开进行。同时,因三地公众参与机制(表2)和舆论环境的不同,而引发众多负面的社会影响。其一,三地各自展开咨询工作不但效率低且不适用于湾区区域规划。其二,缺乏区域协调机制阻碍基层民众在跨区域合作过中传递诉求及意见。其三,意见收集样本不均衡,难以反映真实有代表性的公众态度。其四,咨询工作脱离咨询程序,流于表面而引发公众不满。其五,咨询工作的不到位影响公众对中央政府统筹制定的大湾区政策规划的信任度,削弱区域民众参与感和获得感,破坏区域社会凝聚及社会资本的形成进而影响区域合作效率。

表2 粤港澳大湾区城市规划公众参与机制Table 2 Public participation of urban planning in the Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area

3.1.4 缺少多元媒介参与形式和公共参与计划来保障湾区居民参与未来湾区发展 聚焦世界湾区治理经验,旧金山湾区颁布《湾区公共参与计划》并建立“区域总部-法定机构-公益组织”明确公众参与的形式、方法、程序等,应用多种参与形式和技术方法保障湾区居民多维度参与湾区规划(聂晶鑫等,2018)。欧盟则灵活运用目标导向和底线管控为原则的开放协调方法,针对环境、能源、科技等各政策板块提出基于区域共识的公众参与原则和要求,在此框架内各国同时享有公众参与范围、形式、流程的自由裁量权;此举确保公众参与在达到统一水准的同时能适应各国国情,极具灵活性。由此,笔者认为,要促进大湾区内基层社会融合,亟需畅通公众参与渠道,建立多方多元主体协商决策机制。粤港澳大湾区要打破行政壁垒,共建区域公共性治理网络,需集合民众意见,鼓励社会群体从湾区整体视角理解区域发展规划并参与讨论,形成社会凝聚力。

3.2 未来湾区走向社会文化连结阶段的核心要点

区域治理旨在回应外部挑战、调适权力关系并创新治理,为集聚流动资本构建新的地理基础和治理机制(Brenner,2009)。因此,若要达成良好的区域一体化进程,更要强调以柔性机制来粘合社会相关地理单元间的关系。当前,全球意识形态正面临转折点,媒介正以难以觉察的方式影响及塑造着人们的世界观、价值观等,从而影响未来粤港澳大湾区社会发展。因此笔者认为,在面对异质性更强的区域城市群“社会—空间”耦合过程中,社会底层所触发的负面信息流,更应将其作为当前区域城市治理的核心。同时,要实现区域走向社会文化连结阶段及形成良好的社会资本,除搭建顶层制度性协同机制,更应该帮助及引导区域建立一个更为灵活的底层对话机制。以此确保区域社会及文化层面的跨界主体间能够相互倾听及交互学习,让区域协作能吸纳不同的合作观点,自主形成讨论及反馈机制,从而加强区域内在系统的联系,并为区域合作新出现的协作困境,提供反馈及对话渠道。诚然,区域协作冲突的形成是必然的,区域协同是一个学习及适应性的交互历程。正是如此,具备区域自我协调能力及拥有真实性对话能力,才能够提升未来更为复杂的区域系统里的底层韧性。同时,要实现粤港澳大湾区内部社会、文化的连结并形成区域共识,未来区域媒介“社会-文化”层面的连结型传播的持续发展将必不可少。

4 结语

伴随着全球数字媒介的发展,空间跨界联系不只表现在物质空间上,也以媒介及文化形式表征在社会空间,促使区域世界观、价值观、认同及社会意识的流动及转化,大大增强区域一体化发展的复杂性,并为区域协同过程中政策合作及共识的达成,带来了更为庞杂的矛盾与挑战。特别是在粤港澳大湾区复杂的地缘关系背景下,湾区区域规划难以把控各个跨界地理单元的客观现实及认知而间接触发负外部性影响,导致跨界建造成本及社会成本不断上升。因此,本文通过梳理跨界联系过程中港澳社会民情的动态发展,学习及理会区域协同困境的起源,并尝试以媒介及社会学跨学科视角看待粤港澳大湾区区域空间协同的内在合作问题及其延伸的区域社会发展阶段。总结出未来区域协同要实现区域社会、文化的有效连结,一是区域地区政府应拓宽媒介途径以接纳不同情景及媒介使用习惯的区域群体信息,主导引入及容纳不同媒介信息发表的需求;二是建立能贯穿港澳日常生活、适应三地居民媒介使用习惯的区域性媒介平台,形成一个有效的区域监测及反馈机制,监测协同发展舆情生态,及时回应民生需求问题,从而使区域协作系统更具韧性;三是连结型传播是未来稳健社会资本的重要组成部分,因此,搭建一个能实现垂直性传播且更为灵活的底层对话机制,以促进非制度性且有效的底层协同,必不可缺。

最后,本研究也存在一些不足及局限。一是借由社会资本及社会网络理论的社会连结强弱的分类方式形成的传播类型并没有构成更具解释力、更为系统的研究模型来验证其之间的关系。二是因粤港澳系谱久远且社会信息万千,研究焦点主要放在政府、第三组织及大众媒体间的媒介方式及其交互过程,难以一一加以辨析,仅希望通过不同视角了解社会发展趋势,重新思考粤港澳跨界联系下隐藏的社会信息。但是,随着区域协同的融合及磨合的加深,以不同的学科视角理解及明辨不同媒介社会结构产生的社会信息,更能设计出创新性的协同治理方案来解决区域的棘手问题,为未来粤港澳大湾区发展带来新的探索及思考。

致谢:衷心感谢深圳市城市规划设计研究院有限公司的卫科主任工程师及郭磊贤博士给予的细心指导和建议;感谢清华大学建筑学院刘佳燕教授一直以来给予的支持和指导;感谢二位匿名审稿专家及编辑部老师在论文修改过程中给予的专业意见!