经济增长、分工、制度、创新与城市

赵 坚,李红雨,赵云毅

(北京交通大学 a.中国城镇化研究中心,b.经济管理学院,c.国家经济安全研究院,北京 100044)

一、引 言

经济学理论对创新在经济增长中的作用已经有很多研究,但对城市在创新和经济增长中的作用则少有涉及。对创新和经济增长的研究还缺乏一个空间维度。本文评析经济学对经济增长、分工、制度、创新与城市(大都市区)等基本范畴之间内在逻辑联系的研究,以期引起对城市在创新和经济增长中作用的重视。本文讨论的4个理论体系均至少阐述了上述3个基本范畴之间的内在逻辑联系,而新演化经济学似可容纳上述5个基本范畴。

经济增长是政治经济学研究的核心问题。亚当·斯密的《国富论》就是探究国家财富的本质和原因,是研究经济(财富)增长问题。斯密用分工来解释经济增长,他认为劳动生产力的最大进步似乎都是分工的结果。杨格进一步扩展了斯密的分工理论,强调产业间分工、科学知识在经济增长中的作用。熊彼特《经济发展理论》的第一章是关于经济生活的“循环流转”理论[1],“循环流转”实际上是从运行机制的视角对市场经济分工体系的描述,并在此基础上提出了创新理论,企业家创新实际上是扩展既有的分工结构,不断打破现有的循环流转,这就是经济发展过程。由于熊彼特的理论难以用数理模型来包装,因此,难于被主流经济学所接受。

新古典经济学的增长理论偏离了斯密—杨格—熊彼特的逻辑主线,偏重用总量生产函数来分析经济增长,阐明了技术进步和知识在经济增长中的作用,其主要代表人物是三位获得诺贝尔经济学奖的罗伯特·索罗、罗伯特·卢卡斯和保罗·罗默。其中,卢卡斯已经认识到新古典的总量生产函数无法解释经济发展的一个重要原因,是忽略了人力资本外部效应对经济增长的重要作用。卢卡斯的人力资本理论实际上是人力资本外部效应的理论,他认识到城市在经济增长中的核心作用(central role)[2],但把这种作用等同于人力资本的外部效应。这实际上已经在考虑人力资本的空间配置问题,对于没有空间维度的新古典经济学这是一个重大进步。卢卡斯的著名论文高度评价简·雅各布斯在《城市经济》一书中,关于城市的劳动分工更加多样化是城市发展根本原因的观点,但他认为这很难数量化,在其总量生产函数模型中,人力资本的外部效应不仅是决定经济增长的重要因素,而且也是解释城市存在的原因。

诺贝尔经济学获奖者道格拉斯·诺斯是新制度经济学的开创者之一,他认为科斯“对重构经济学理论具有深远意义且最为关键的一个论点是:倘若交易是有成本的,那么制度就是重要的”。诺斯对新古典经济学的研究方法进行了尖刻的批评,他强调制度在新知识增长、创新和经济增长中的决定作用。诺斯指出在分析和确定经济发展政策方面“新古典理论只是一种不恰当的工具而已,所涉及的是市场的运作,而不是市场的发展。人们如果不理解市场是怎样发展的,他们又怎样制定政策呢?迄今为止,正是新古典经济学家使用的方法限定了他们的研究主题,妨碍了对发展的认识。新古典理论在其原始形式上具有数学般的精确和完美,构建了一个没有摩擦的静止模型。在应用于经济史和经济发展时,这一理论着重技术发展,近年来又着重人力资本投入,而忽略了体现在制度中的激励结构决定了社会投资这些要素上的力度”(North,1994)[3]。

诺斯认为专业化和分工是《国富论》的核心概念,但以往的经济学家忽略了专业化和分工导致的成本。因此,新古典经济学在对时间进程中的经济成效进行分析时,是基于“两个错误假设:(1)制度不起作用,(2)时间不起作用”(North,1994)[3]。诺斯的分析框架保留了新古典经济学关于稀缺的基本假设,以及竞争和微观经济理论的分析工具,同时增加了制度维度和时间维度。诺斯认为,时间是经济和社会变迁的一个维度,在时间维度中人类的学习过程决定着制度的演进方式。但诺斯的分析框架中没有空间维度,没有考虑人类经济活动的空间演进方式,没有分析城市在创新和经济增长中的作用。

2008年诺贝尔经济学奖获得者克鲁格曼认识到经济学忽略空间维度的错误(赵坚,2009)[4],克鲁格曼指出,国际贸易理论按照惯例把国家看作一个没有空间维度的点,通常假定国家之间运输成本为零。克鲁格曼构造了一个两地区模型,用来解释制造业集聚的原因,该模型假设有两种生产,农业生产存在规模收益不变,制造业存在规模收益递增。他假设两地区间不存在农产品的运输成本,制造业产品的运输成本具有所谓“冰山(iceberg)”运输成本的形式,即运输成本与到达该地区的制造业产品数量成反比,并由此决定制造业是否在某一地区集聚或离开(Krugman,1991)[5]。克鲁格曼的理论模型用运输成本表示空间维度对经济活动的影响,以此解释制造业生产活动的集聚现象,但无法解释人口特别是服务业向城市的集聚现象,无法解释城市集聚经济的内在机制,更没有解释城市在创新和经济增长中的作用。

近些年,圣塔菲研究所的跨学科研究,特别是经济学和生物学的跨学科研究(本文称其为新演化经济学研究,以区别于Nelson & Winter的演化经济学),已经把细胞和基因层次的生物学研究与经济学研究融合起来,因而能更好地解释作为有机体的城市在创新和经济增长中的作用。

圣塔菲研究所的理论物理学家韦斯特(Geoffrey West)的研究发现,生物学的克莱伯定律(Kleiber’s Law)在一定程度上也适用于城市。生物学家克莱伯(Max Kleiber)在1932年的一篇文章中提出了克莱伯定律,他在研究多种动物的新陈代谢率与其体重的关系基础上提出:生物体的新陈代谢率符合按其体重的3/4次幂比例变化定律(3/4 power scaling law),3/4是指103与104的幂指数的比例,该定律适用于所有物种。例如,大象的体重大约是老鼠的10 000倍,相应的大象的细胞数量是老鼠的10 000倍,但大象的代谢率只是老鼠的1 000倍,即维持大象细胞存活的能量消耗只是老鼠细胞的1/10。这是不同物种伴随体积增大取得规模经济的绝佳案例(West,2017)[6]。

韦斯特及其团队的研究发现,世界上多个城市的基础设施(道路、电缆、供水管道的长度及加油站的数量)与城市人口数量的关系,都以克莱伯定律的方式呈非线性比例变化,但其指数大约为0.85,而不是0.75,即大城市需要的人均道路和电缆的长度更短。更应注意的是,社会经济指数如工资、专利数量、教育机构数量、犯罪率,也随城市人口规模呈非线性比例变化,但以近似1.15超线性指数变化(West,2017)[6]。这就是说,一个人口规模为一千万的超大城市与一百个人口规模为十万的小城镇相比,可以节约50%的城市基础设施,可以具有约2倍的创新能力(专利数量)。

比起人类社会的新产品、新技术创新,生物界从原来只有碳、氢、氧、氮、磷、硫等元素的地球演化出新生命、新物种(包括人类)的创新无疑是宇宙中更神奇的创新。圣塔菲研究所的跨学科研究试图构建一个统一的理论,来描述生物界创新和人类技术创新的共同特征。

圣塔菲研究所的理论生物学家斯图尔特·考夫曼(Stuart Kauffman)指出,生物演进与技术演进是非常类似的过程(Kauffman,1995)[7]。“5000年前,全球的产品和服务种类可能不到1 000种,包括火、石头刮刀、皮革等。现在,仅纽约就有超过10亿种产品和服务,全球经济的多样性出现爆发式增长”。考夫曼认为,经济是由互补品和替代品组成的经济网,经济增长就是经济网不断扩展的过程;如同生物界的演进一样,经济演进创造出朝向其相邻可能(adjacent possible)的成长环境,并被卷入其自身所创造的相邻可能。在生物界,新物种实际上为其他新物种创造出生态位;在经济发展过程中,新产品也为其他新产品新服务和生产能力创造出市场空间,经济发展出其自身的相邻可能,新产品的种类越多其相邻可能也越多,这一过程大体上是自我加速的(Kauffman,2019)[8]。“相邻可能不仅指出了创新的限制,也指出了创新的可能。在生物界演化历史的任一时刻,都可以看到一些创新的门是无法打开的。在人类发展史上,一个天才超前同代人半个世纪发明了普通人困于当下没有想到的东西,我们喜欢把这种思想突破看成是发展进程的突然加速。但实际情况是,技术(和科学)进步很少偏离相邻可能。文化进步的历史几乎也无例外,这是一个通过一扇门才能找到下一扇门,依次在宫殿的房间中探索的故事”(Johnson,2010)[9]。

考夫曼强调产品、技术的多样性和新产品新技术对经济增长的决定作用,这与熊彼特的创新理论有共同之处。考夫曼把生物演进的“相邻可能法则”用于概括新产品新技术的创新模式,实现了新古典经济学奠基人马歇尔对经济学的期望。马歇尔在《经济学原理》第 8 版序言里明确指出:经济学者的朝圣之地是经济生物学(economic biology)而不是经济力学(economic dynamics)。“与力学相比,经济学要考虑的因素更多,更不确定,更不被人了解,并更具多样性特征”。“经济学像生物学一样,它所研究问题的内在性质和构成以及外在形式都在不断变化”(Marshall,1920)[10]。

本文在评析上述不同理论学派对经济增长、分工、制度、创新与城市之间逻辑联系研究的基础上,主要基于跨学科的新演化经济学研究,说明城市特别是大城市具有更多的多样性和更多的相邻可能,因而有更强的创新能力,说明城市特别是大城市推动创新和经济增长的内在机制。

二、杨格、熊彼特的创新与经济增长理论

杨格关于产业间分工深化导致报酬递增的观点与熊彼特关于创新是对循环流转均衡状态扰动的理论,有着内在逻辑联系。熊彼特的循环流转概念不过是对杨格产业间分工运行机制的描述,创新打破了以往循环流转的均衡状态。在杨格的概念体系中,创新意味着产业间分工的深化。

(一)杨格产业间分工与收益递增理论

杨格高度评价斯密定理(劳动分工取决于市场范围)的重要意义,认为“这一定理是能够在任何地方找到的整个经济学文献中最具启发性和成果的普遍原则”。同时,杨格强调“今天我们所说的劳动分工在范围上比亚当·斯密心目中的工作分工和发展专业技艺的分工宽广得多”。杨格更强调的是“间接或迂回生产方法的增长和产业间分工(the division of labor among industries)”,新产品和新产业的涌现表现为产业间分工的深化。他认为产业间分工是“劳动分工经济最重要的现代形式”,表现为报酬递增的经济是生产的资本化或迂回生产方法的经济,或者说是产业间分工深化的经济。杨格指出,在使用机器和间接生产过程中存在着进一步的分工。为制造一个铁钉而制造一把铁锤是浪费的,还不如使用手边任何笨拙的工具。为制造一百辆汽车而装备专门制造的夹具、量具、机床、钻床、锻压机和传送带等复杂设备的工厂是不经济的。但如果制造一千万个铁钉和制造一百万辆汽车,制造铁锤和专门的夹具、机床、传送带就是经济的。杨格把产业间分工或产品多样化创新与经济增长联系在一起,他指出“产业分化一直并将继续是与生产增长相联系的变化类型。生活用品的日益复杂化是显著的,这表现为消费品市场所提供的产品日益多样化,中间产品的日益多样化以及制造某种产品和某类产品产业的日益多样化则更为显著”(Young,1928)[11]。

正是在这个意义上,杨格提出了著名的“劳动分工取决于市场范围,而市场范围又取决于劳动分工”的杨格定理。如果认为这里的前一句话不过是重述斯密定理,那么后一句话中的劳动分工则是指产业间分工。杨格指出“大市场是由什么构成的?不只是国土面积或人口数量,而是购买力,即吸收大量年产出货物的能力。用一种综合的观点,考虑市场不是作为某个特殊产业产品的销售出口,因此,不是外在于那个产业的,而是作为所有产品的销售出口,市场规模是由生产的数量所决定和规定的。如果这一命题需要进一步说明,那么,市场的概念在其综合意义上,是由交易联系起来的生产活动总和”。杨格定理的提出是基于杨格对市场规模的理解,迂回生产方式的进一步发展、产业间分工的深化、或者说新产业新产品的涌现使报酬递增得以实现,从而实现了市场规模的扩大,“这意味着持续战胜走向经济均衡的相反力量,比我们通常理解的更广和更深地根植于现代经济体制中”(Young,1928)[11]。这就是杨格定理的逻辑。

杨格强调科学知识在实现报酬递增中的重要作用,他认为在导致报酬递增(产业间分工)的因素中“最有力的因素可能是新自然资源及其应用的发现,科学知识的增加。在产业增长和科学进步之间的因果联系是双向的,但没人能说那一方具有占优势的影响”(Young,1928)[11]。这就是说,知识的增加促进了产业间分工导致报酬递增,而产业间分工又进一步推动了知识的增长,知识增长和产业间分工的深化存在相互作用相互推动的关系。

杨格认为“经济学家们为分析供给需求与价格关系所建立的框架,对于研究更广泛的报酬递增问题不是特别有帮助”,他用科学知识的增加、新产品创新、产品日益多样化、产业间分工不断深化引发的“脱离均衡的运动”来解释收益递增和经济进步。杨格的分析逻辑更符合马歇尔对于“经济生物学”的期望。

(二)熊彼特的循环流转与企业家创新理论

熊彼特的创新理论实际上是以对产业间分工的运行机制研究为基础的,产业间分工同时意味着各产业间,或者说各种产品间存在着复杂的相互关联、相互依存的关系。熊彼特认为,如果把商品的卖方也看作是其他商品的买方,就可以更加清楚地看出各种商品在循环流转(circular flow)中的路径。熊彼特在《经济发展理论》这样表述循环流转的涵义,“在经济系统中的一项需求可以说正等待一项供给,在这个系统中没有一处是有商品而没有补充物,这里的补充物是其他人拥有的,基于经验确定的条件用来交换该商品的其他货物。根据所有商品都找到市场这一事实,经济生活的循环流转就完成了。或者说,所有商品的卖方又以买方的身份出现,其购买的货物恰好在下一时期维持以往达到的消费和生产设备水平,反之亦然”(Schumpeter, 1934)[1]。

循环流转是熊彼特逻辑体系的基础,基于这一概念,熊彼特区分了经济的量变和创新引起的质变、经济增长和经济发展、趋向均衡和改变均衡之间的差别。熊彼特认为在经济循环流转中,企业的总收入刚好等于总支出,处于没有利润也没有亏损的均衡状态,或逐渐趋向均衡状态,企业经营者获得的是经营管理工资。如果出现新组合,它必然比原来的组合更为有利,在这种情况下,总收入将大于总成本,“企业家利润是一种超过成本的剩余”,实现新组合或者说创新才是企业家利润的来源。

熊彼特指出,从技术和经济上考虑,生产并没有在物理意义上创造出什么东西。新技术或新产品不过是一种“新组合”(new combination),是人们所能支配的物质和自然力(能源)的组合。例如,汽车是车厢、车轮和动力装置的组合;最早的汽车不过是马车和内燃机的组合。新的植物动物可能是基因的重新组合。发展或创新是实行新组合,熊彼特的新组合包括五种情况:引入新产品、采用新生产方法、开辟新市场、控制新的原材料供应或半制成品来源、实行新的产业组织。

熊彼特严格区分经济发展和经济增长的概念,“仅仅是经济增长在这里不能称作是发展过程,例如人口和财富的增长。因为,它没有从本质上产生新现象,而只是一种类似自然数据变化的适应过程”。熊彼特认为只有出现新组合或创新才能称为经济发展,“我们所指的发展是一种特殊现象,同在循环流转中或走向均衡中观察到的现象完全不同。它是循环流转渠道中自发和不连续的变化,是对均衡的干扰,永远在改变和移动以前存在的均衡状态。我们的发展理论不过是对这种现象和伴随它过程的论述”。

熊彼特严格区分企业管理者和企业家的概念,在循环流转中不存在创新,没有利润也没有企业家,改变现行的循环流转实现新组合的人才能称为企业家。企业家实行新组合,该企业会得到超过成本的剩余,即企业家利润;而在利润的刺激下,新的企业不断进入,导致产量增加,利润下降,就会逐步进入新的循环流转即新的均衡状态,最终利润消失,企业家也不存在。熊彼特是从个人在经济发展中的作用,而不是个人在企业中的职能来定义企业家(entrepreneur)的。“企业家并不是一种职业,也不是一种持续的状况,企业家并不形成如同地主、资本家或工人那样的特定阶层”。“每一个人只有当他实际上‘实现新组合’时才是一个企业家,一旦他建立了企业,像其他人一样安定下来经营企业时,他就不再扮演企业家的角色”。熊彼特明确表示,他不同意马歇尔关于企业家的定义,“马歇尔的企业家定义只是把企业家职能看作广义的‘管理’,自然会使大多数人表示赞同。我们不接受这个定义,因为它没有把我们认为最显著的以及企业家行为与其他行为的唯一区别表达出来”(Schumpeter, 1934)[1]。

熊彼特指出企业家行为仅局限于企业家的独特作用——实现新的组合。“企业家从来不是风险的承担者”,如果企业家的新事业失败,贷款给这个企业的债权人会倒霉,如果这个企业家在新事业中投入了自己的资金 “那他也只是以资本家或商品拥有者的身份,而不是以企业家的身份来承担风险。在任何情况下,承担风险并不构成企业家职能的一个要素。即使他可能承担名誉风险,但他从来不承担失败的直接经济责任”(Schumpeter, 1934)[1]。利润不是资本的报酬,不是租金,也不是工资,而是企业家对生产所作贡献(实现新组合)的价值表现。

熊彼特严格区分发明与创新的概念,强调创新(innovation)“必须同‘发明’区别开来,只要发明还没有得到实际应用,那么在经济上就是不起作用的”(Schumpeter, 1934)[1]。这是因为新发明、科学研究成果、技术专利如果没有转化为新产品,发明就仍然停留在思想观念的层次,需要把新发明与其他要素组合起来才能实现新组合,把新发明物质化为新产品才能在经济上发挥作用。企业家的职能仅限于实现新组合。“尽管企业家可能是发明家,就像他们可能是资本家一样,但他们之所以是发明家并不是由于企业家的职能,而只是一种偶然的巧合,反之亦然”。实现新组合和进行新发明是完全不同的工作,需要完全不同的能力素质。因为“在经济生活中,即使在没有想到要做事情的全部细节时也必须采取行动,这里每件事情的成功依靠直觉,即以当时不被认可而事后证明正确方式观察事物的能力,以及尽管不能说明这样做的理由,却能抓住主要事实抛弃非主要事实的能力。全面的准备工作和专门知识,理解的广度和逻辑分析才能,在某些情况下却可能成为失败的根源”。熊彼特强调企业家的意志和行动在创新中的决定作用,在高度不确定的竞争经济环境中,企业家的贡献是他的意志与行动,“除了意志与行动,他没有贡献任何东西,除了重新组合现有要素他没有做任何事情”(Schumpeter, 1934)[1]。

杨格和熊彼特从不同角度强调了产品多样化或创新在经济进步及经济发展中的决定性作用,杨格从产业间分工(新产品,特别是迂回生产方式的中间产品)的增加导致报酬递增的角度,熊彼特从企业家创新(实现新组合)在经济发展中作用的角度。但他们都没有深入分析创新或产品多样化的内在机制,也没有研究空间因素特别是城市在产业间分工和创新中的作用,直到近期的新演化经济学研究才对创新的内在机制研究提供了新启示。

新古典经济学对经济增长的研究则偏离了斯密-杨格-熊彼特的理论线索,转向注重用数学模型解释决定经济增长的主要因素。

三、新古典经济学的增长理论模型

(一)索洛的外生增长模型

新古典经济学增长理论中影响最大的,是索洛在20世纪50年代提出的经济增长理论模型。20世纪50年代流行的哈罗德-多马模型认为,从长期看经济系统最多只能在均衡增长的刀刃上保持平衡,因此,在充分就业条件下实现稳定增长极为困难。索洛批评哈罗德-多马模型“始终用通常的短期工具研究长期问题”(Solow, 1956)[12]。索洛认为长期经济增长的决定因素是资本、劳动、技术变化,由此构建的总量生产函数(Solow, 1957)[13]为Q=F(K,L;t)。

其中,年总产出Q是该经济生产的一种复合产品,一部分该产品用于当年消费,剩余的用于储蓄和投资;K和L分别为该年的资本和劳动投入;t用时间表示技术变化。

如果边际替代率保持不变,即中性技术变化,则技术进步会导致生产函数的移动,总量生产函数就可以写成这种形式:

Q=A(t)f(K,L)

(1)

A(t)表示技术进步,它会使生产函数曲线发生移动。

为分析产出增长率与其他要素增长率的关系,首先写出(1)式的全微分:

(2)

对(2)式两边同除以Q,可得到产出增长率与其他要素增长率的关系:

(3)

(3)式可以写成如下形式:

(4)

索洛理论模型的问题是,忽略了经济增长是创新产品不断涌现或产品不断多样化的事实,经济增长被简化为一个部门一种产品的不断增长,这样才便于经济增长的数学模型化。但这种简化忽略了经济增长的本质特征——产品和服务的不断多样化。索洛模型的另一问题是技术进步是经济体系的外生变量,在索洛模型中技术进步没有表述为是资本和劳动(人力资本)投入的结果,而是随着时间自然发生的。针对索洛理论模型这一问题,罗默和卢卡斯构建了技术进步内生化的增长模型。

(二)罗默的内生增长模型

罗默提出内生增长理论,是用来解释传统经济理论无法说明的经济现象。按照新古典经济学的收益递减规律,随着人均资本的增加,投资回报率和人均产出率会出现递减;随着时间推移,不同国家的工资水平和资本劳动比率会趋同。

但事实并非如此,罗默提出一种考虑长期证据的揭示方式,即在不同时期把生产率最高的国家与其他国家区别开。罗默引用Maddison 1982年的研究成果指出,从1700年到1979年间,世界上出现了3个生产率最高的国家,依次是荷兰、英国和美国。按照每人小时的年均GDP复合增长率估算,1700—1785年荷兰的增长率为-0.07%,1785—1820年英国的增长率为0.5%,1820—1890年英国的增长率为1.4%,1890—1979年美国的增长率为2.3%,呈现单调增长的趋势。考察单一国家也可以看到类似的趋势,美国的实际人均GDP复合增长率从1800—1840年的0.58%增长到1960—1978年的2.47%。

罗默进一步引用Reynolds 1983年的研究成果说明,各国人均收入没有出现趋同的趋势。由于欠发达国家没有长期统计数据,根据1950—1980年的官方数据,41个欠发达国家样本的人均收入中位数增长率明显低于同期经合组织(OECD)国家的中位数增长率。

上述证据说明,在近300年间,发达国家人均资本增加没有导致人均产出递减,发达国家和欠发达国家的人均收入也没有趋同。对这种违反收益递减规律的现象,罗默用知识导致收益递增来解释。“消费品生产作为知识存量和其他投入的函数表现出收益递增,更准确的说,知识可能会使边际产品递增。与资本出现边际生产率递减的模型相反,知识增长没有止境”(Romer, 1986)[14]。

罗默认为知识主要体现在改进组合(mixing)原材料的操作说明(instructions)或设计(design)上。罗默的内生增长模型是基于3个前提:第一,技术变革,即改进组合原材料的操作说明,位于经济增长的核心。第二,技术变革是人们在市场激励下的有目的行为,因此,技术变革是经济体系内生的。第三,组合原材料的操作说明完全不同于其他经济产品,一旦支付了发现新操作说明的成本,该操作说明就可以一遍一遍的反复使用,而无需额外成本。前提3意味着知识具有非竞争性(nonrival),前提2意味着知识具有部分可排他性(partially excludable),前提1说明经济增长的主要动力来自于部分可排他、非竞争性知识的积累(Romer,1990)[15]。

Parkin[16](2003)在经济学教科书中曾对Romer的观点做这样通俗的介绍,“经济学家对增长的描述违背了物理学的质量守恒定律。经济学家似乎是把GDP(一国的产出)看作是生产出来的一堆东西,而且生产出来东西已经并将继续增长。但这是不正确的。我们有十万年前就有的同样物质——元素周期表上的元素。因为现在世界上有更多的人口,按人均可占有的物质数量来看,我们要比十万年前的先辈少得多,但我们显然有更高的生活水平。这说明把增长理解为生产东西的过程是一条死胡同,相反,经济增长是对现有物质进行重新安排,进行了更有价值的新组合。当人类住在洞穴中时,氧化铁被用来做画装饰洞壁。人们把低价值的泥土用于高价值的洞壁绘画。后来,人们知道了从铁矿中提炼铁制造桥梁和铁路;再以后,人们学会了如何把铁原子和碳原子组合起来炼钢;现在人们知道了如何把氧化铁用在磁带上保存声音和图像。铁、氧和碳原子一直是存在的,我们有更高的生活水平,是因为我们拥有了用更有价值的方式组合这些原子的知识”。

罗默对技术进步的理解与熊彼特有共同之处,但也存在重大区别。他们都认为技术变革与新组合有关,人们不能创造出新东西,人们只能改变物质的组合方式。罗默强调知识以新组合操作说明(或设计)形式的积累,熊彼特则强调新组合的实施或执行。在罗默的内生增长模型中,新组合操作说明具有非竞争性,可以自然得到实施;在熊彼特的理论中,新组合的方案已经在那里,是已经存在的生产要素,但新组合的实施必须依靠企业家的意志和行动。但他们的理论都没有涉及新组合之间的内在联系和新组合演进的内在机制。

罗默的内生增长模型中有资本、劳动、人力资本、知识等4种基本投入要素和研发、中间品生产、最终产品生产等3个部门。

研发部门用人力资本HA和现有的知识A生产新的生产耐用品设计(designs for new producer durables)。研发部门生产的每单位新知识对应每一种新生产耐用品设计,A 增加意味着有新设计(新组合操作说明),即新的生产耐用品设计被生产出来。如果把生产耐用品设计(知识)看作连续变量,那么

(5)

δ为系数,该式表示在研发上投入更多的人力资本可以提高新设计的生产率;设计和知识的存量越多,在研发部门工作的人力资本的生产率就越高。随着知识存量增大,新知识的增速越来越快,知识呈指数型增长。

中间品生产部门用放弃的消费品(资本)和从研发部门获得的设计(组合操作说明)生产用于最终产品的生产耐用品xi,生产耐用品的种类相当于设计(组合操作说明)的数量。

罗默的内生增长模型对知识采用了不寻常的表示方式,与众不同的设置了中间生产部门,将资本K分解为无数种不同类型的生产耐用品xi, 假定η单位放弃的消费可转换为1单位任何类型的生产耐用品,那么

(6),

(7)

最终产品可以表示为劳动、用于最终产品生产的人力资本和生产耐用品集合的函数,该总量生产函数具有扩展的Cobb-Douglas生产函数的形式:

(8)

在(5)式中生产耐用品及其设计i看作是连续变量,那么内生增长模型的总量生产函数(8)应写成如下的积分形式,如果进一步假定A为确定值,且生产耐用品的投入水平都相同,如(7)所示,那么内生增长模型具有与索洛的新古典增长模型类似的形式:

=(HYA)α(LA)βK1-α-βηα+β-1

(9)

从上式的最后一行可以看出,该模型类似一个人力资本和劳动被知识(技术进步)增强了的新古典增长模型。罗默总量生产函数的非凸性(nonconvexity)或者说报酬递增主要体现在(5)式上,同时,非竞争知识(设计)A又是总量生产函数(9)中的投入。在罗默的内生增长模型中,知识以两种不同的方式进入总量生产函数。一个新设计可增加用于生产最终产品的新生产耐用品。另一方面,一个新设计还可以增加知识总量,从而提高研究部门的人力资本生产率。

值得注意的是,罗默的内生增长模型将资本分解为多种不同类型生产耐用品,这是他把知识引入总量生产函数的关键环节。每种生产耐用品都对应一个设计,因此一个经济体生产的生产耐用品种类可以来表示该经济体达到的技术(知识)水平。这就是说,知识(设计)的增长和新生产耐用品种类的增加,或者说知识的增长与新产业的出现及产业间分工的深化是同一事物的两个方面,可以认为这是杨格“间接或迂回生产方法的增加和产业间分工”的一种表达方式。但罗默并没有把知识(设计)的增长与间接或迂回生产方法的增长和产业间分工的深化明确联系起来。

罗默的内生增长模型暴露出过度偏重用数学模型解释复杂经济机制时所面临的困境。罗默的新生产耐用品种类的增加是以知识(新设计)的增长为前提,知识的增长导致了产品的多样化。但在罗默的理论模型中,这种多样化仅限于生产耐用品,而不包括最终产品。在现实经济中,知识(新设计)的增长首先导致新的最终产品的出现,新的最终产品市场范围的扩大,才创造出更多新的生产耐用品的生存空间。正如杨格所说“为制造一百辆汽车而给工厂配备专门制造的夹具、量具、机床、钻床、锻压机和传送带等复杂设备是不经济的,不如主要使用标准的工具和机器,更多地使用直接劳动,较少地使用间接劳动”(Young,1928)[11]。但罗默的总量生产函数无法反映知识增长导致的新的最终产品的出现和最终产品种类的增加,因而不能全面反映知识增长导致的产品多样化对经济增长的贡献。这或是在使用数学语言描述复杂经济机制时难以克服的障碍。

另外,罗默的知识是有关实现组合的知识,即以“设计”体现的具有非竞争性和部分可排他性的知识,而没有包括非竞争性和非排他性的作为公共产品的知识,如伽利略、牛顿、爱因斯坦开创性的基础理论研究。这种作为人类知识公共产品的重要性至少不低于体现在设计上的知识。但不进行简化和抽象就很难构建数学模型,以牺牲对实际经济运行机制的详尽描述为代价抽象掉某些极为重要的解释变量是不可避免。这也是用数学模型全面表达知识在经济增长中作用难以逾越的困境。

首先,在(5)式中只有人力资本的投入,没有人的投入,似乎人力资本可以独立于自然人而存在。罗默说这样处理是为了分析方便,但导致了与他强调的人力资本具有竞争性相矛盾。按照罗默自己的逻辑,人力资本天然的与物理对象(人体)联系在一起,而设计则不需要,“因为拥有一种能力的人不可能同时在一个以上的地方”。在罗默的总量生产函数(8)中,全部劳动L都用于最终产品的生产,因此,研究部门不需要人(劳动)的投入。

其次,或许更为重要的,是函数形式假定问题。罗默的两个函数形式假定是“设计产出(the output of designs)分别是人力资本HA或知识存量A的线性函数,当其中的另外一个变量为常数时”(Romer,1990)[15]。但(5)式中的A已经不是(8)式中隐含的线性函数,A已经是把设计i作为连续变量的函数A(i),如果把δHA看作常数,那么A(i)是一个指数函数,可以具有如下形式:

A(i)=eδHAi

(10)

因此,罗默内生增长模型的非凸性质是建立在其函数形式假定的基础之上的,指数函数本身就是递增函数,但罗默对该假定的合理性并没有给出解释。这一假定已经违背了新古典经济学规模收益递减的基本假定。本文第五部分讨论的跨学科研究的新进展——新演化经济学,或对此能给出更好的解释。

(三)卢卡斯的人力资本模型

卢卡斯基于人力资本的增长模型主要是针对索洛模型不能解释的经济现象提出的。他说索洛模型主要试图解释美国经济增长的主要特征,但没有提出一个经济发展理论,因此,无法解释各国收入水平的巨大差异。卢卡斯援引世界银行1983年世界发展报告的数据指出,1980年工业化市场经济国家的人均收入是印度等最贫穷国家的40倍,各国间人均收入的差距大得令人难以置信。1960年到1980年各国实际人均国民生产总值的年均增长率也存在巨大差距,印度仅为1.4%,韩国为7%,日本为7.1%。因此,需要一个经济发展理论提供分析上述事实的框架。在卢卡斯看来这种理论要用数学模型来表示,他说“我更喜欢在狭义上使用‘理论’一词,指的是一个明确的动态系统(explicit dynamic system),可以将其放置在计算机上并运行。这就是我所说的经济发展的‘力学’(the ‘mechanics’ of economic development)”(Lucas,1988)[2],卢卡斯认为该动态系统应该能够展示与现实世界类似的总体行为特征。

卢卡斯在他1988年的著名论文中首先把索洛模型表示为“动态系统”,然后指出该系统不能得到与现实世界类似的结果,接着构造出其解释现实世界的人力资本模型。

卢卡斯首先假设该动态经济系统是一个封闭经济,在t期间有N(t)个相同的有理性的人,或相当用于生产的人工时,人口增长率λ是外生给定的,人均消费的单一商品数量为c(t),t≥0,消费偏好流可以表示为

(11)

这里,折现率ρ和风险偏好系数σ都为正数。作为动态系统,模型中的效用函数和生产函数必须考虑时间因素,索洛的新古典增长模型可以写成如下形式:

(12)

作为动态系统,可以构建现值哈密尔顿函数H(current-value Hamiltonian H)求解最优增长路径:

(13)

其中,c(t)为控制变量,K(t)为状态变量,θ(t)为协状态变量即投资的影子价格。

卢卡斯认为技术水平和技术变化率的差异有可能解释各国收入水平和增长率之间的巨大差异,这里的技术不是指现有知识存量,这种一般知识在各国之间没有多少差异,这种技术在索洛模型可以用A(t)表示,卢卡斯强调的技术是物质化在人身上的技术,是人的知识技能,或者说人力资本。卢卡斯在索洛模型的基础上构建了基于人力资本的增长模型来解释索洛模型不能解释的经济现象。

(14)

这里假定技术水平A为常数,ha(t)表示人力资本的平均水平,ha(t)γ表示人力资本的外部正效应。

(15)

其中,δ为系数,当[μ(t)=1],人力资本的增加值为0,当[μ(t)=0],人力资本的增加值为δh(t)。这里假定在这两个极端情况之间,人力资本存量不会出现收益递减,不论人力资本h(t)达到何种水平,给定的人力资本增长百分比只需要同样的时间投入。

为求解该动态系统的最优增长路径,可构建该问题的现值哈密尔顿函数:

(16)

该模型假定h(t)=ha(t),模型中有两个控制变量c(t)和u(t),两个状态变量K(t)和h(t),两个协状态变量θ1和θ2分别为投资的影子价格和人力资本投资的影子价格。

根据最大值原理的条件可以求出K(t)和h(t)的最优增长路径。卢卡斯对其构建的动态系统分析的结论可以用三句话概括:在均衡增长路径上,有效率经济的人力资本水平要高于给定的实物资本水平;不论一个经济的人力资本和实物资本的初始状态如何,都将渐近于均衡增长路径上的某一点;但这个渐近点取决于该经济人力资本和实物资本的初始状态,有较低人力资本和实物资本初始状态的经济将永远低于初始状态更好的经济(Lucas,1988)[2]。

这里的第一句话是γ>0,或者说是人力资本外部溢出效应ha(t)γ的结果,凸显了人力资本在经济增长中的关键作用。第二句话是对该动态系统运行趋势的描述。但经济增长是人为主体的复杂动态过程,仅考虑两个决策变量,即使这两个变量是决定增长的关键因素,也很难确定经济增长的路径。第三句话则与卢卡斯自己观察到的现实世界存在差异,卢卡斯在其论文中把日本和韩国作为实现高速增长的国家,但日本和韩国曾经是贫穷国家,而现在已经超过了某些初始状态更好的欧洲国家。

卢卡斯同样面临过度偏重用数学模型解释复杂经济机制时所面临的困境。经济增长路径与火箭飞行路径在决定机制的复杂性上是完全不可比的问题。因此,构建现值哈密尔顿函数用最大化条件求解经济增长的均衡路径,可以有优美的数学形式,但很难对应复杂的经济现象。

卢卡斯和罗默从不同视角指出了知识在经济增长中的重要作用。卢卡斯强调体现在人力资本外部效应中的知识的重要性,而忽略了一般性知识(其模型中常数A)的外部效应。罗默的模型则更加强调“设计”知识外部效应的重要性,而没有考虑人力资本的外部效应。那么,是人力资本的外部效应还是“设计”知识的外部效应在经济增长中具有更重要的作用呢?按照他们各自模型的逻辑,似乎罗默以“设计”体现的知识能发挥更重要的作用,因为一旦支付了发现新设计的成本,该设计就可以永远使用而无需额外成本,并且设计知识存量可以按指数型增长而没有止境。卢卡斯的人力资本则需要不断投入,人力资本会随着自然人的死亡而消失,人力资本的积累需要不断投入,而且有特定的限度。

人力资本的外部效应(external effects)在卢卡斯的总体模型(aggregate models)中具有核心作用。卢卡斯指出,近20年来关于人力资本的研究都是关注人力资本的内部效应(internal effects),关注人力资本投资对个人和家庭的回报。如果在研究中使人们能够“看到”人力资本,那么人力资本的外部效应须看作很大程度上不可见,或者仅在总体水平(aggregative level)上可见。卢卡斯估计美国的γ为0.4。这就是说美国人力资本外部效应的产出弹性为0.4,人力资本的外部效应贡献了美国总产出相当大的份额。这就是说城市,或者说资源的空间配置,对美国经济增长的贡献,甚至超过了任何其他一种投入要素的贡献,以致卢卡斯都对自己的这一研究成果表示怀疑。他写道:“这是一个看似合理的数值吗?或以更好的方式提出该问题:γ= 0.4是否与其他证据一致?其他证据是什么?我不知道这个问题的答案,但是它是如此重要,以至我愿意花一些时间思考在哪里可以找到答案。在此过程中,我将紧跟简·雅各布斯(Jane Jacobs)的先河,在我看来她的不同寻常著作《城市经济》(1969)主要和令人信服地关注人力资本的外部效应(尽管她没有使用该术语)”(Lucas,1988)[2]。

卢卡斯1988年论文第六部分的标题是“城市与增长”。在主流经济学理论体系中,经济增长与投入要素(包括技术进步)相关,而与城市或空间因素无关。卢卡斯认识到城市在经济增长中的核心作用,并试图用人力资本外部效应表示这种核心作用,从而说明城市在经济增长中的作用。卢卡斯的逻辑是“人力资本的外部效应,即公式中的ha(t)γ,试图表示人们对其他人生产率的影响,因此,这种影响的范围必然与各种人群的互相交往方式有关”(Lucas,1988)[2]。人们的相互交往主要是在城市进行的,而人力资本的外部效应要通过人们的相互交往发生作用。卢卡斯用如下大量篇幅引述雅各布斯对人们经济活动集聚和互相交往的描述,进而用人力资本的外部效应解释城市为什么存在及其在经济增长中的重要性。“正如雅各布斯恰当强调和描述的数百个具体例子那样,大多数经济生活是以‘艺术’和‘科学’同样的方式进行创造。纽约的服装区、金融区、钻石区、广告区和许多商业区都是像哥伦比亚大学和纽约大学一样的知识中心。当然,这些中心交流的具体思想与学术界交流的不同,但是过程是相同的。在旁观者看来甚至是相同的:做差不多相同事情的人聚集在一起,每个人都强化自己的独创性和独特性。

仔细考虑上述案例可以使人相信存在人力资本的外部效应,甚至这种外部效应是知识增长的重要因素。但这些很难用数量来表示。这里我再次发现雅各布斯的著作极富启发性。她强调城市在经济增长中的作用是基于这样的观察发现,城市在经济上就像一个原子的中心:如果我们仅考虑通常的经济作用力,城市将不存在。新古典的生产理论中没有任何可以使城市集聚在一起的作用力。城市只是资本、人和土地等生产要素的集聚,但城市外面的土地总是比城里便宜得多。为什么资本和人们不迁移到城外,把人和更便宜的土地结合从而增加利润呢?……解释城市存在的理论必须解释为什么这些生产者明显地选择高成本而不是低成本的运营方式。

在我看来,需要用来假设解释城市在经济生活中核心作用的‘作用力’与人力资本外部效应具有完全相同的性质,人力资本外部效应是我用来解释总体经济发展的作用力。如果是这样,那么土地租金应当提供了间接计量这种作用力的方式,这与教育导致的收入差异提供了计量人力资本内部效应的方式几乎相同。我们需要更详细的人力资本外部效应理论,需要比我更多的利用城市土地租金信息,但这两个例子中的普遍逻辑是相同的。如果不是为了邻近其他人,人们在曼哈顿和芝加哥中心城区支付高租金是为了什么?”(Lucas,1988)[2]。

卢卡斯认为雅各布斯的大量观察,为他关于城市的存在是为获取人力资本外部效应的观点提供了支撑。但雅各布斯更强调的是城市的多样性,强调城市在创新和经济发展的核心作用。雅各布斯这样定义城市和城市的作用,“城市是将更多新工作添加到旧工作中的聚居地,新工作使城市的劳动分工成倍增加(multiplies)和多样化”,“城市是包括农村在内的经济发展和扩张最首要和必不可少的”(Jacobs, 1969)[17]。

雅各布斯的“新工作”(new work)是与新产品、新产业相联系的概念,而不仅仅是新思想或新设计,或者说是与熊彼特的“创新”类似的概念。新工作使劳动分工成倍增加,而倍增了的劳动分工又创造出更大容纳新工作的空间。雅各布斯的这一观点与杨格关于产业间分工的深化和迂回生产方式的增长导致收益递增的观点有共同之处。

杨格产业间分工概念比斯密的分工概念宽广得多,雅各布斯则走得更远,她比杨格更直率地指出斯密分工概念的缺陷。“斯密对分工在经济生活中的贡献给予了不适当的赞扬(unwarranted credit),这是一个仍然伴随我们的错误。劳动分工本身没有创造任何东西,它只是一种已经创造出来的组织工作的方式”。“萧条的经济也不缺少分工”,“把分工看作新工作的来源,比斯密仅仅把分工限于有效率组织工作的功能有更为重大的意义”(Jacobs, 1969)[17]。雅各布斯还涉及了杨格忽略的空间问题,回答了产业间分工的深化是在什么地方进行的,“新的商品和服务都是最先在城市创造出来的”。“城市包含了更多种类的工作,因此比其他地方更能够加入新工作。”城市的劳动分工更复杂、更多样化(Jacobs, 1969)[17]。雅各布斯基于其敏锐观察得出的这些观点,可以从近期发展的新演化经济学中的“相邻可能法则”得到理论上的支撑。

卢卡斯认为雅各布斯的著作极富启发性,然而用人力资本外部效应解释城市的存在和经济增长,无法涵盖雅各布斯对城市和创新(新工作)关系的深刻洞见。卢卡斯陷入了过度偏重用数学模型解释复杂经济机制时难以避免的困境。

四、新制度经济学关于制度对创新和增长起决定作用的理论

新制度经济学的重要代表人物诺斯对新古典理论的评价是:新古典经济学的增长理论从技术变革的视角探究经济增长的决定因素,无疑是正确的研究方向。技术给出了可以实现的经济增长上限。但它无法解释为什么在大部分技术都是可获得的情况下,富国和穷国之间还存在如此大的差距?在新古典的世界里,产出是实物资本和人力资本存量决定的,我们可以通过投资于任何有高回报率的机会来增加资本存量,也可以通过对新技术的投资来克服资源短缺。但显然以上新古典构想回避了所有令人关注的问题。诺斯明确指出罗默和卢卡斯模型的不足之处:“近期基于收益递增(Romer, 1986)和实物与人力资本积累(Lucas,1988)构建的新古典增长模型,至关重要的依赖于得出模型存在的隐含激励结构。……要解释各经济体的不同历史经历,或要解释当今发达经济、中央计划经济和欠发达经济间的成效差异,而不将产生于制度的激励结构作为最重要因素,在我看来只能徒劳无功”(North, 1990)[18]。诺斯认为,新古典经济学关注的是某一时点的资源配置问题,“而且资源配置发生在一个无摩擦的世界,这就是说,在这个世界或者不存在制度,或者制度并不重要”。因此,新古典经济学无法解释历史上及当前不同经济体的经济增长差异。

经济增长是指人均收入的持续增长。生产要素投入的增加导致的总收入增长,并不一定是人均收入的增长。诺斯认为人均收入增长主要是生产要素效率增长引致的,例如,劳动力受到更好教育,资本体现新技术。因此,在诺斯看来人均收入增长与要素效率增长是同一硬币的两面。“我们列出的创新、规模经济、教育、资本积累等因素不是增长的原因,它们是增长”(North, 1973)[19]。“制度在社会中具有更为基础的作用,它们是决定长期经济成效的根本决定因素”(North,1990)[18]。

诺斯曾用航海表发明的案例说明,在发明和创新的个人收益和社会收益之间存在巨大差异。商船不能确定其在海洋上的位置是18世纪初远洋运输和国际贸易的重大障碍。通过观测太阳或者北极星的高度可以确定纬度,但没有任何天体能够用来显示经度的差异。1707年,英国远洋舰队因迷失方向曾造成船毁人亡的惨剧。1714年,英国国会通过了《经度法案》,规定任何人只要能找出在海上测量经度的方法,便可以拿到2万英镑的奖金。经度问题可以转换为时间差问题。地球24小时转动一周是360度,因此,只要知道两地的时间差异,就可以推算出两地之间的经度差。几十年后,一位名叫约翰·哈里森的英国钟表匠耗尽毕生精力造出了能准确计时的航海表。精确测定轮船位置极大地减少了轮船的损失和贸易成本,产生了巨大的社会效益。诺斯的结论是“一项为包括新思想、发明和创新在内的知识产权赋予专有权的法律能够提供全面激励。没有这种产权,很少有人会为社会利益而拿私人财产冒险”(North, 1973)[19]。

诺斯同意罗默和卢卡斯关于知识和技能是决定经济长期增长关键因素的观点,他更强调“内置于制度的激励在塑形(shape)各种有效技能和知识方面具有决定作用”,“制度框架将塑形获取知识和技能的方向,而这一方向将成为该社会长期发展的决定因素”(North, 1990)[18]。如果企业投资于能增加实物资本和人力资本生产率的知识和技能,由此导致的生产能力提高与经济增长相一致。但如果企业的最大化行为是暗中破坏竞争者或通过贿赂政府官员获利,则会导致经济停滞。

制度是人为设计的规范人们相互交往的约束。制度包括正式约束、非正式约束和实施机制的有效性等三个维度,它们共同确定了社会特别是经济的激励结构。制度决定的激励结构导致了不同国家在经济增长上的差异。

其次,制度还具有自我强化和路径依赖的性质。这是因为“如果制度存在于零交易费用的架构,历史并不重要,相对价格或偏好的改变将立即导致制度的重构,并进行有效率的调整”。然而,“制度的建立有巨大的初始设立成本”;而且“正式规则将导致多种多样非正式规则的产生,它们调整正式规则并将正式规则延伸至各种应用”。总之,制度矩阵(institutional matrix)中相互作用的正式规则和非正式规则之间错综复杂联系导致了自我强化。制度的自我强化还导致了制度变迁具有路径依赖的性质(North, 1990)[18]。这些进一步增大了不同国家在经济增长上的差异。

诺斯用制度因素解释,为什么17世纪西班牙从西方世界自罗马帝国以来最强大的国家沦落为实力二流的国家,而英国从一个外部资源条件远不如西班牙的岛国在19世纪初成为“日不落帝国”;并用英国—北美和西班牙—拉美的制度演化路径说明制度的路径依赖性质及其对经济增长的影响。

西班牙政治体系由庞大的中央官僚机构组成,“侵占、没收或单方面改变合同成为屡见不鲜的现象,最终影响到每个从事商业、工业以及农业的群体,结果人们放弃了生产性追求。由于产权得不到保障,经济停滞是不可避免的”(North, 1973)[19]。曾经被殖民的拉丁美洲始终保持了从西班牙、葡萄牙继承的集权和官僚传统。政府干预和普遍专制的制度环境迫使一些企业采用高度政治化的运作方式,利用亲属关系、政治影响在信贷、用工、避税、获得土地、解决合同纠纷等方面获得特权。被相互勾结的特权系统排除在外的小企业则总是处在法律的边缘,任由下层官员摆布,不能免受专横行为的侵害,永远无法与更有权势者对抗。“私人关系仍然是许多政治与经济交换的关键,私人关系是逐步形成的体制框架的结果,这种体制框架既不产生政治稳定,也不能持续发挥现代技术的潜力”(North, 1990)[18]。

诺斯指出,“由光荣革命导致的英国政治体制的根本性变革,是对英国经济发展起关键性贡献的因素”。“议会的最高权力、议会对财政事务的主导性控制、限制皇权、司法独立(至少脱离王室而独立)以及普通法法庭的最高地位都相应建立起来。一个主要成果是增强了对产权的保障”。“产权保障以及公共与私人资本市场的发展,不仅带来了英国后来的快速经济发展,还成就了其政治上的霸主地位,并最终使英国雄霸世界”。另一方面,英国的制度和观念传统对于在北美建立殖民经济和相对有效率市场至关重要,使得北美演进出能够进行复杂非私人关系交换的制度框架,这是政治稳定和获得现代技术的潜在经济收益所必需的(North, 1990)[18]。

诺斯强调制度三维度中的实施机制的重要性,因为存在交易成本,而实施机制是影响交易费用的重要因素。“社会没有能力发展出有效的、低成本契约实施机制,是导致历史上的停滞和第三世界当今不发达的最主要根源”(North, 1990)[18]。诺斯在1993年接受诺贝尔经济学奖的获奖演说中说,“科斯1960年的论文在制度、交易成本和新古典理论之间建立起关键性联系。有效率市场的新古典结论只有在交易没有成本时才能得出”(North,1994)[3]。当交易需要成本时,制度就是重要的。诺斯并不否认新古典增长模型关于知识和技能在经济增长中重要作用的观点,他更强调制度内生的激励结构决定了发展何种知识和技能,并决定着经济增长的成效。但诺斯没有考虑发展知识和技能的空间维度,这就无法回答为什么知识在城市出现以后才快速增长。

诺斯在1981年出版的《经济史上的结构和变革》一书中涉及了城市。诺斯认为第一次经济革命是大约1万年前,人类实现了从狩猎和采集到定居农业的过渡。第二次经济革命开始于1750至1830年,现在我们仍生活在第二次经济革命中。使第二次经济革命成为可能的是知识存量的增长,“第二次经济革命创造出新知识的弹性供给曲线,并将经济增长纳入该系统”。诺斯假设一位古希腊人被奇迹般地送到1750年的英国,他会发现许多熟悉的事物。但如果他在1980年被送来,他会发现自己置身于一个“幻想的”世界,什么都不认识,甚至什么都不理解。诺斯把这一短暂历史瞬间发生的变化简要概括为以下五个方面:1750年的世界人口大约为8亿,1980年超过了40亿。西方社会达到以往不可比拟的生活水平,平均寿命几乎翻了一番。在西方社会,工业和服务业的重要性取代农业;美国5%的人口从事农业,不仅供养其他95%的人口,还在农产品出口方面居世界领导地位;而在殖民时代,人口在产业中的分布比例则相反。技术变革连续不断,已经成为常态。“结果,西方世界变成了一个城市社会,城市社会意味着增加专业化、劳动分工、相互依存和不可避免的外部性”(North,1981)[20]。

但诺斯没有分析这五个变化之间的内在逻辑联系:城市的专业化分工深化和知识的外部效应,是否是推动技术变革(与制度并列)的另一关键因素?城市是否是服务业和工业取代农业成为主要经济活动的空间表现形式?对此,新近跨学科的演化经济学研究给出了许多有益的启示。

五、新演化经济学的研究进展

对城市、经济增长、创新进行跨学科研究,并取得重要研究成果的是成立于1984年的圣塔菲研究所。诺贝尔经济学获奖者阿罗(Kenneth Arrow)和诺贝尔物理学获奖者安德森(Philip Anderson)在圣塔菲研究所推动了把经济作为复杂系统的跨学科研究。1987年9月,由阿罗推荐的10位经济学家和由安德森推荐的10位自然科学家,在圣塔菲研究所举办了为期10天高强度自由交流的学术会议,会后启动了一项名为“经济作为不断演化复杂系统”的长期研究项目,布莱恩·阿瑟称之为复杂经济学研究(Arthur,2015)[21]。目前,圣塔菲研究所进行的生物学和经济学跨学科的新演化经济学研究的成果尤为引人注意。目前取得重要研究进展的两个研究方向分别是:对高度复杂系统如生物、城市的幂比例变化法则(power scaling laws)的研究,其主要代表人物是美国理论物理学家韦斯特(Geoffrey West);对生物和经济的演化机制、创新机制的研究,其主要代表人物是美国理论生物学家考夫曼(Kauffman)。这两方面研究又存在联系和互补关系,前者更注重演化规律的定量化研究,后者更注重演化的内在机制研究。

(一)幂比例变化法则

作为理论物理学家,韦斯特把生物和城市都看作有机体,为了维持有机体系统自身的秩序和结构,都要通过从外界吸收能量和资源来对抗熵的增大趋势。生物要通过新陈代谢来存活和成长,新陈代谢在数量上表现为代谢率,即维持一个生物存活一秒所需要的总能量。对人类而言,每天需要大约2 000卡路里的食物热量,相当90瓦特的代谢率。作为生活在城市的社会动物,人们还需要住房、交通基础设施、水电通讯网络、商业服务设施等。“因此,支持一个普通人在美国生活所需的代谢率便增至令人惊讶的1.1万瓦特。这一生活代谢率相当于大约12头大象的需求总量。此外,在从生物向社会转变中世界总人口已经从几百万增至70多亿。能源和资源危机日益迫近就不足为奇了”(West,2017)[6]。人类需要不断创新,发现新的资源和更有效率的资源使用方式,来克服不断出现的能源和资源危机,而且需要不断以更快的速度进行创新。这是韦斯特思考社会经济问题的基本逻辑,他批评经济学家和社会学家的思维中没有整体的能量概念,能源和熵、新陈代谢、承载能力等概念没有进入主流经济学的视野。

但上述问题过于宏大,韦斯特主要研究的是幂比例变化法则(power scaling laws)。比例变化(scaling)是指当一个系统的体量发生变化时,该系统的最基本状态会做出何种响应。例如,一个动物的体重增加一倍,其食物量是否也增加一倍?一座城市的人口增加一倍,其道路长度是否也要增加一倍?GDP和专利数量是否也增加一倍?犯罪率是否也增加一倍?

韦斯特说事情并非如此。“当我们研究动物(包括人类)为了维持生命而每天消耗的食物和能量数量时,非线性比例变化的一个重要例子出现在生物界。令人惊奇的是,一种动物的体量是另一种动物的两倍,因此,其细胞数量是后者的两倍,但它每天只需要多消耗约75%的食物和能量,而不是幼稚的线性预期那样要多消耗一倍的食物和能量。例如,一个120磅重的妇女每天通常需要约1 300卡路里的食物,才能在不进行任何活动的情况下维持生命。这被生物学家和医生称为她的基础代谢率,并且有别于她的活动代谢率,后者包括生活中其他日常活动。另一方面,她的大型英国牧羊犬体重只有她的一半(60磅),因此拥有大约一半的细胞,由此会预期每天只需要大约一半的食物就能维持生命,即约650卡路里的食物。实际上,她的狗每天需要约880卡路里的食物。尽管狗不是体重小的妇女,这仅是普遍的比例变化法则一个不同寻常的例子,说明代谢率如何随体量大小变化。这个法则适用于所有的哺乳动物”(West,2017)[6]。这就是所谓克莱伯定律。

韦斯特认为,城市明显地具有有机性质,与通常的生物有很多共同之处。城市要进行新陈代谢,要从外界输入电能、水、粮食和输出垃圾等废弃物,城市会成长、衰老、遭到损坏和自我修复。韦斯特相信我们周围的世界最终是受普遍法则支配的,他希望建立一个可量化、可预测、超越任何特殊系统基于普遍法则的理论,而幂比例变化法则就是超越生物和城市两个高度复杂系统的普遍法则。韦斯特和多位合作者2007年在美国国家科学院(The National Academy of Sciences of the USA)的学术刊物PNAS上,发表了题为“经济增长、创新、比例变化和城市生活节奏”的论文(Bettencourt et al,2007)[22],对城市的幂比例变化进行了实证研究。

该项研究收集了美国、中国、欧盟和德国多个城市的大量数据,这些数据分为三类:一类是城市物质基础设施类指标,如城市道路面积、电缆长度、加油站数量等;一类是经济社会活动类指标,如GDP、新专利数量、研发人员数量、工资水平、犯罪数量等;一类是居民需求及消费类指标,如总就业人数、住房数量、家庭用电量、家庭用水量等。该项研究主要选择了不同国家城市2000年以来的数据,例如,选择了2002年中国295个城市的人口、GDP、研发人员数量、家庭用电量、家庭用水量数据;选择了2001年美国331个大都市区的人口和新专利数据,318个大都市区的加油站数量数据,2003年美国287个大都市区犯罪数量的数据等。

该论文中包括人口在内的所有数据都主要按大都市区的口径进行统计,而不是按城市的行政管理口径进行统计。大都市区(Metropolitan Area)是一个由大城市和存在较高通勤联系的邻近县市组成的区域,大都市区本质上是本地劳动力市场(local labor market)。由于通勤时间的限制人们一般不会在工作日到80公里以外的地方上班,因此,大都市区的地域面积一般不超过2万平方公里。根据2010年的人口统计,美国排名前20位大都市区的平均面积为1.94万平方公里(赵坚,2019)[23]。欧盟有与大都市区类似的大城市地区(Large urban zone)的统计,大城市地区由城市及其通勤地区组成。按大城市地区统计,巴黎的地域面积为1.2万平方公里,伦敦为0.89万平方公里,柏林为1.7万平方公里。但中国的城市统计数据是基于行政区划,而不是经济意义上的城市概念,这导致个别城市的数据出现过大差异。例如,同是千万级人口的城市,重庆市的面积为8.24万平方公里,而深圳市还不到0.2万平方公里。但中国个别城市统计口径上的问题并没有对研究结论产生过大影响。

该论文用来检验城市幂比例变化的模型是

Y(t)=Y0N(t)β

(17)

其中,N(t)为t时期的城市人口数量,用来表示城市规模。Y(t)分别表示t时期的城市物质基础设施,如城市道路面积;经济社会活动,如GDP、新专利数量;居民消费,如家庭用电量。Y0为常数。指数β是幂比例变化的数值。

计量分析的结果表明,不同国家、不同经济体制和不同发展水平的城市的三类指标的幂比例变化指数β都按几乎相同的比例变化,这表明城市作为有机体本身所具有的共同性质:

β≈0.8<1的是城市物质基础设施类指标,如城市道路、电缆长度,这类指标按亚线性比例变化(sublinear scaling),具有明显的规模经济。

β≈1的是居民需求及消费类指标,如就业人数、住房数量、家庭用电量等,这类指标呈线性比例变化(linear scaling)。无论城市规模如何,平均每个人都要有一份工作和一个住所,因此,就业岗位和住房数量会随着城市人口规模的增长而线性增长。

β≈1.1-1.3>1的是经济社会活动类指标,如GDP、新专利数量、工资水平、犯罪数量,这类指标按超线性比例变化(superlinear scaling)。随人口规模增加而增加回报(increasing returns with population size)与随人口规模亚线性比例变化的基础设施形成鲜明对照的是,作为城市本质的社会经济量按超线性比例变化。“城市规模增加一倍,人均工资、财富和创新会增加约15%,犯罪、疾病和污染的数量也会按相同比例增加”。

另一方面,幂比例变化法则适用于一个国家不同规模的城市。由于不同国家在经济社会体制、文化和性格上的差异,不同指标的幂比例变化指数β(在其相应范围内)在不同国家的城市将也存在差异。例如,日本的犯罪幂比例变化指数低于美国,但美国的创新幂比例变化指数更高(West,2017)[6]。

韦斯特对在生物界和城市具有普适性的幂比例变化法则的内在机制进行了深入探讨。他认为生物要通过新陈代谢来提供维持生命的能量和物质,要通过毛细血管的表面把代谢能量传输到周围的细胞,从而维持细胞的存活和生长。长期的自然选择已经实现了进行新陈代谢的血液循环网络的最优化。从几何学上讲,分形结构中多层连续分支和皱褶使毛细血管网络表面积最大化,从而实现能量和物质传输的最优化。血液循环网络在几何学和动力学上具有自相似性和分形(self-similarity and fractality)的性质,3/4次幂比例变化法则不过是自相似性和分形的数学表达,新陈代谢的克莱伯定律来自优化的分形网络的几何学和动力学。

城市也是由道路网络、轨道交通和输电网络支撑的,这些网络上的人流、物流、电流是城市新陈代谢的表现形式。这些流是所有城市的物质血液,与生物体一样,它们的网络结构和动力学向运输成本和时间最小化方向演化。“一般说来,在人口高密度地区建设和运营同样的基础设施更有效率,更经济可行,并能提供较小地方不可能实现的高质量服务和解决方案”(Bettencourt & West,2010)[24]。城市基础设施按城市人口规模的0.85,而不是克莱伯定律的0.75次幂比例变化。这或许是因为,哺乳动物经历两亿多年的演化和自然选择形成的代谢网络比人类规划设计的城市基础设施网络更有效率,实现了更高层次的规模经济。

如果仅从新陈代谢的角度考察城市,城市和生物体一样,代谢率按其规模的亚线性比例变化。但生物的代谢网络连接的是细胞,而城市的交通网络连接的是人,人是能动的行为主体,由此导致城市与生物体在另一方面的重大差异。交通网络在城市的作用是加强和便利人们之间的社会互动,形成信息交流的社会网络。“城市因此不再是巨大的生物体或蚁丘:它依赖于人、商品和知识的长期、复杂的交流。城市总是吸引有创造力和创新的人的磁石,是经济增长、财富创造和新思想的兴奋剂。城市提供了一种自然机制,可以从以多种方式思考和解决问题人们之间的高度社会联系中获益。由此产生的正反馈循环成为连续倍增创新(multiplicative innovation)和财富创造的驱动因素,导致超线性比例变化和规模报酬递增”(West,2017)[6]。

韦斯特和卢卡斯一样高度评价雅各布斯关于城市在经济增长中作用的观点,认为“贯穿她的著作中的一个主要观点是,在宏观经济上,城市是经济发展的主要驱动力,而不是大多数古典经济学家通常认为的民族国家。这在当时是一个激进的观点,几乎完全被经济学家忽视”,“在雅各布斯讲述城市在国家经济中重要地位近50年之后,我们许多从不同角度研究城市的人最终得出了与她相近的结论”(West,2017)[6]。

韦斯特指出,齐普夫定律(Zipf’s law)和意大利著名经济学家的帕累托定律(二八定律)表述的是同一种现象,前者用排名描述,后者用频率分布来描述。这种现象也可以用幂比例变化法则来表述,其指数为-2,该指数与齐普夫定律表述的内容一致。但是,齐普夫定律经常出现较大的偏差,且齐普夫及其定律追随者都思考过这一定律的起因,但未达成共识。而“只知道城市系统中的城市规模符合齐普夫定律,很难形成条理化综合的城市科学。至少还需要一系列城市活动的比例变化法则”,否则齐普夫定律就是“另一种现象学的比例变化法则,没有特别重要的意义”(West,2017)[6]。

实际上,韦斯特的幂比例变化法则,特别是超线性比例变化法则的起因和内在机制还需要进行更深入的研究。韦斯特认为是社会互动和社会网络导致了超线性比例变化和收益递增,但为什么?其内在机制是什么?韦斯特并没有给出进一步的说明。对该问题,考夫曼的相邻可能法则或许给出了一种解释。

(二)经济网与相邻可能法则

1.相邻可能及演化的不确定性

考夫曼的“相邻可能”(adjacent possible)是一个内涵丰富但又难以真正理解的概念。约翰逊在《伟大创意的诞生》中做过这样的介绍,“我发现考夫曼的‘相邻可能’概念如此引人入胜之处在于,它揭示了自然和人类社会的统一性,他提出这一概念部分地描述了自然和人类历史共有的迷人现世趋势:进入相邻可能的障碍连续不断地被打开”。“生命进化史和人类文化史都可以看作相邻可能不断扩展的历史,每一个新的创新都开辟了探索相邻可能的新路径”(Johnson,2010)[9]。

约翰逊举例说,被许多科技史学家称为现代计算机之父的英国发明家巴贝奇(Charles Babbage)在1837年就设计出分析机(Analytical Engine),但一直没有制作出来,要等100多年后才出现世界第一台电子计算机。这是因为巴贝奇的分析机脱离了当时的相邻可能,他手边没有合适的用来制造分析机的零部件。巴贝奇实际上是在蒸汽机时代为电子时代设计机器。巴贝奇的分析机完全由机械的齿轮和开关组成,它们的数量和设计的复杂性令人震惊,即使造出来也极难维修且运行速度极慢。类似的,如果YouTube的创意在1995年推出,也会注定失败。因为那时大多数互联网用户是通过拨号上网,网速很慢,下载一张图片也要几分钟。2005年YouTube能够成功推出的另一重要原因是,2002年Adobe公司的Flash可以支持视频格式的文件。1995年视频分享网站尚不在早期互联网的相邻可能之内(Johnson,2010)[9]。如果用“相邻可能”的概念来总结计算机和YouTube的发展,那么,是晶体管的创新使电子计算机成为相邻可能,网速从2G发展到3G使YouTube成为相邻可能;而电子计算机和YouTube的创新又打开了通往一系列新的相邻可能的道路,相邻可能空间在不断扩展。

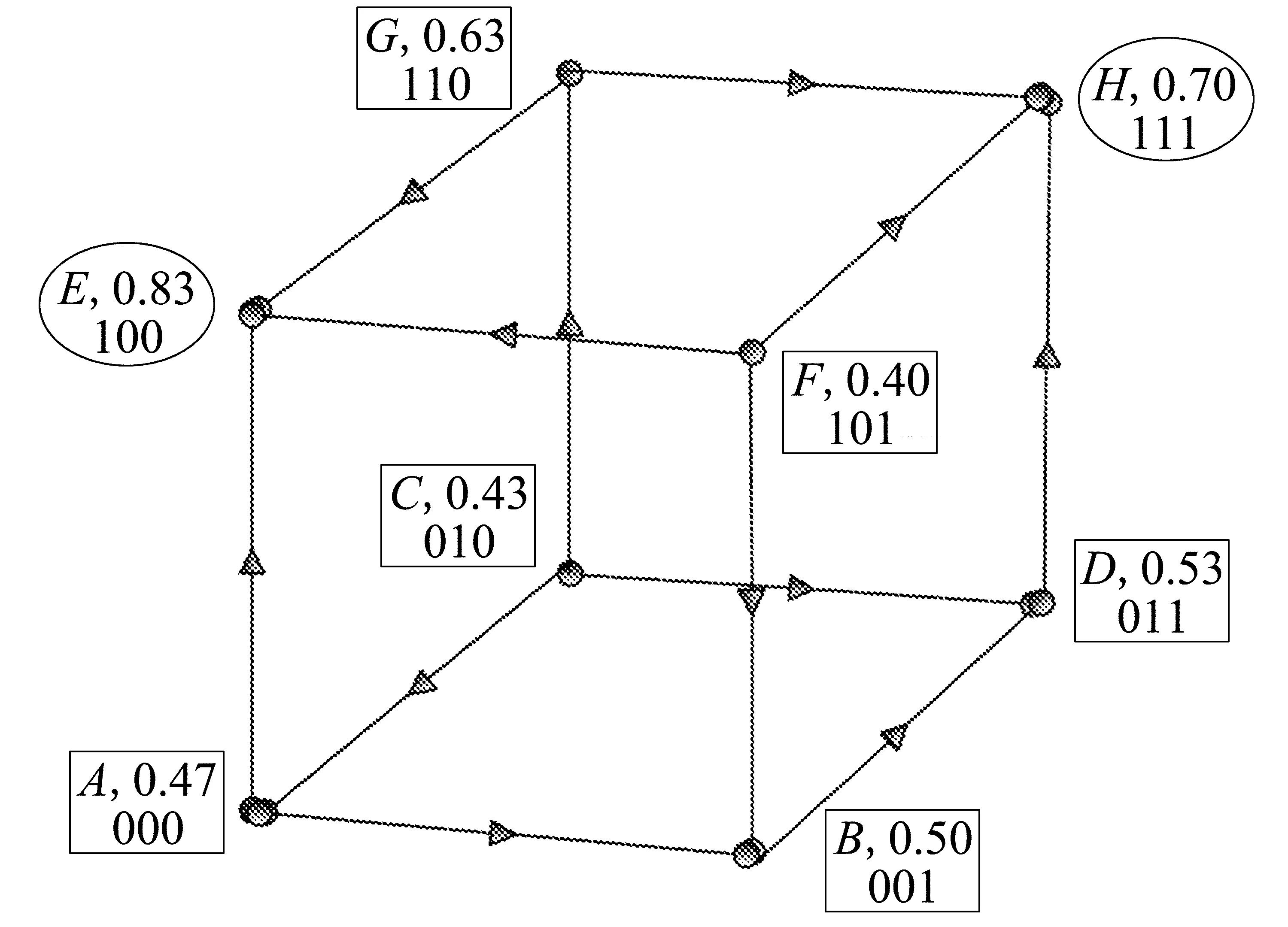

考夫曼在其1995年的著作中曾用一个简化的单染色体基因变异演化来说明“相邻可能”和演化的多样性和不确定性(Kauffman,1995)[7]。

假设单染色体物种有N个基因,每个基因都有两种等位基因分别代表不同的性状,例如:1代表红色,0代表白色,因此,可能出现的基因型就有2N种。假设该物种只有3个基因,每个基因都有一对等位基因1和0,因此,可以构成8种基因型:(000),(001),(010),(100),(011)······直到(111)。每种基因型和只相差一个基因的其他基因型就是“相邻”基因。这里,(001)、(010)、(100)是(000)的相邻基因。如果该物种有N个基因,那么每个基因型就有N个相邻基因,所有基因型的总数为2N,每个基因型位于布尔超立方体的一个顶点。

生物基因型的数目极其巨大,是一个天文数字。大肠杆菌有大约3 000个基因,它的基因型有23000种。对于双染色体物种,由于每个基因有两个等位基因,它的基因型数目就是母系基因型数目和父系基因型数目的乘积。例如,植物有20000个基因,其基因型总数为240000个,或1012041个。人类则有10万个基因。任何时候,一个物种的任一种群都只代表该物种可能基因型空间中的一个极小部分,而现有种群是经过长期自然选择挑选出来的更适应的基因型。

某个种群对环境的更具“适应”能力,是指该种群能够比其他种群更快地繁殖,而其适应能力是该种群的各个基因决定的。NK模型认为每个基因对种群整体适应性所作的贡献取决于该基因的等位基因状态,还取决于K个影响这个基因的其他基因的等位基因状态。如果用高、低的概念来衡量基因型的适应程度,则种群的进化过程可以看作其基因型向上攀登的过程,当K=0,即各基因之间不存在相互影响,进化的路径极为简单,随着K值增大,基因型之间相互影响对整体适应性的作用增大,进化的路径变得极为复杂多样和充满不确定性。

考夫曼构建了一个最简单的N=3,K=2的NK模型,即该基因组有三个基因,其中每个基因都受到另外两个的影响,每个基因对基因组整体适应性的贡献用随机值wi表示,wi∈[0,1]综合考虑了基因i对适应性的贡献及另外两个基因的影响,见表1,这样就可以构建一个三维布尔立方体来描述该基因组如何按“相邻可能”变异演化,如图1所示(Kauffman,1995)[7]。

表1

图1

图1的8个顶点表示8种不同的基因型,其中,适应性最低的是C和F, 箭头表示适应性较低的某个基因型向适应性更高的“相邻”基因的变异。为了保持遗传基因的稳定性,假定基因型的每次变异只有一个基因发生突变,变为该基因型的“相邻”基因。最简单的基因适应性进程规则是:从一个顶点或基因型出发,随机选择一个发生变异的相邻基因,如果适应性更高,则向那里进化;如果那里的适应性更低则停在原地,并重新选择适应性更高的相邻基因。基因的进化过程类似登山,但不知道哪个方向才能到达最高的山峰,这导致了进化的多样性和不确定性。例如,图1中有两个适应性高的山峰E和H,从C出发,如果首先选择相邻基因D的方向,就永远不可能到达适应性最高的E,因为在到达H后已经不存在适应性更高的“相邻可能”,就会被困在那里,已经没有通往更高山峰的路径。这里考察的是最简单的仅仅有3个基因、8个基因型的情形,对于天文数字的基因空间中的山峰数量更是个天文数字,进化过程更具多样性和不确定性,更难以预测。

NK模型是个隐喻,在一定程度上人类的思想文化、技术发展、社会制度都是沿着“相邻可能”演进的。布莱恩·阿瑟在《复杂经济学》的引言中曾这样看待经济学理论的演进,“1996 年,经济思想史学家大卫·科兰德(David Colander)讲了一个寓言:‘一个世纪前,经济学家站在隐藏在云层中的两座山峰的山脚下,要爬上高峰必须在两者之间选择一座。他们选择了有明确定义、遵循数学秩序的那座山峰。当他们费尽千辛万苦登上了那座山峰,站到了云层上之后才发现,另外一座过程和机体论的山峰更高’。过去几年,许多经济学家开始攀登另一座山峰。我将有兴趣看看我们沿途会发现什么”(Arthur,2015)[21]。如果用图1的NK模型重述这个寓言,那么,一个世纪前经济学家是站在F点,而选择了H向上攀登,并被困在那里。

实际上,新古典经济学的奠基人马歇尔在一个世纪前已经看到经济生物学(economic biology)才是更高峰,才应当是经济学者的朝圣之地。但是他认为影响经济的因素太多,最好首先进行若干局部研究来辅助主要研究。研究的第一阶段可先单独研究某种商品供求和价格的基本关系,用“其他情况不变”这句话来假定其他因素不起作用。在第二阶段,原来假定不起作用的因素发挥作用了,动态问题的领域扩大,暂时静态假定的领域则会缩小。“碎片化的静态假定只是动态概念、准确的说是生物学构想的辅助品:经济学的中心观念,即使只讨论其基础时,也必须是生命力(living force)和变化的观念”(Marshall,1920)[10]。因此,在马歇尔看来,经济学的静态局部均衡研究是第一阶段经济学研究的相邻可能领域,经济生物学是第二阶段经济学研究的相邻可能领域。

技术的发展也是沿着NK模型描述的“相邻可能”演化的,并更具多样性和不确定性。美国柯达公司在巅峰时期曾占据全球相机和胶卷市场的半壁江山。然而,进入21世纪后,柯达的经营情况急转而下,2012年,柯达公司向纽约一家法院申请破产保护。从巅峰到破产边缘,这家百年老店只用了短短10多年时间。柯达公司并非不注重研发投入,柯达的研发投入长期位列美国企业界前列。柯达最先发明了胶卷、相机等一系列领先技术,柯达还是数码相机的发明者。1975年,柯达应用电子研究中心工程师史蒂芬·沙森研发出世界上第一台数码相机。开发数码相机市场已经是柯达的相邻可能,但柯达难以放弃以领先的化学技术为基础在胶片、相纸市场获得的巨额利润。柯达被困在自己成功占据的传统胶片市场的顶峰。NK模型描述的向适应性更高的“相邻”基因演化是自然选择的结果,而技术的发展则是市场选择的结果。即使柯达胶卷有最好的质量,当市场选择数码相机时,柯达胶卷的市场份额就会急剧萎缩。

数字技术的快速发展在移动通信领域更造就了更多的相邻可能高峰,并把多个杰出的公司困在自己创造的高峰上,失去了登上更高的相邻可能山峰的机遇。1981年,第一代移动通信系统在芝加哥诞生,摩托罗拉的大哥大是市场主导者。1G采用的是模拟信号传输,信号容易受到干扰,通话质量低。1992年,第二代移动通信技术标准开始应用,摩托罗拉被困在自己创造的模拟信号通信的高峰,新的主导者是诺基亚。2G采用的是数字调制技术,手机就不仅仅只能接打电话,发短信成为时髦的交流方式。2001年,3G正式登上舞台,苹果公司取代诺基亚成为智能手机市场领导者。2008年,4G标准发布,中国成为标准的制定者之一。3G和4G时代,手机不仅是通信工具,更重要的,智能手机是一个有通信功能的移动互联网终端。在打造移动互联网终端方面,苹果公司作为苹果电脑的生产商比诺基亚有更多的相邻可能。

“相邻可能”与经济学中的“路径依赖”有类似的含义,但相邻可能还强调存在多种可能,强调演化的多样性和不确定性。

2.经济网沿其相邻可能扩展

考夫曼认为经济是一个由所有商品和服务组成的网,他称之为“经济网”(Economic Web)。如果经济网中的每一种商品或服务都用一个点来表示,用一条蓝线把该点和作为其互补品的所有商品和服务连接起来,再用一条红线将该点和作为其替代品的所有商品和服务连接起来,这个经济网就包含了社会在一定时期生产的所有商品和服务。五千年前的经济网中只有不到1 000种产品和服务,目前已经演化成拥有数十亿种商品和服务的多样化复杂经济网。“和生物界一样,经济网的演化在本质上是不可预测的,是‘场境依赖’(context dependent)的,并朝向它的‘相邻可能’创造自己不断增长的‘场境’(context)。这个相邻可能是经济网演化下一阶段可能出现的。经济网的演化被‘卷入’它自己创造的真正相邻可能的机会”(Kauffman,2019)[8]。

考夫曼认为经济网扩展的动力来源于人类的未满足需要(unmet needs),对商品和服务的需要存在两种含义:对一种物品“需要”的第一种含义是对该物品互补品的需要,例如螺丝“需要”螺丝刀才能发挥螺丝的作用。“需要”的第二种含义来源于满足人类的某种目的,如需要用螺丝将东西固定在一起。对商品或服务的需求(demand)来源于满足人们的某种目的,这是经济学中效用理论的基础。“经济学家通常关注‘需要’的第二种意义,但是,经济网的演化几乎都是由第一种意义的‘需要’推动的,因为一种特定技术‘需要’互补品才能发挥作用。因此,新技术将通过‘需要’新互补品来推动经济增长,这种需要是一个经济机会”。“经济网中的商品和服务创造出引发创造新互补品和替代品的新商业机会,从而使经济网整体以多样性化的方式增长”。“经济网通过创造自己的机会,成长为它自己创造的真正相邻可能(the very adjacent possibilities)”(Kauffman,2019)[8]。

考夫曼批评新古典经济增长理论模型时说道“这些模型不是把经济作为一个经济网来构建,而是作为一个部门,实际上是单一产品来构建。然后考虑投入要素,如资本、劳动以及人类知识、投资和储蓄,并写出可以模拟增长的微分方程。这些工作在某种程度上很精致,但这不是一个如同我们经济网描述的在不断创造新产品和新服务的经济”(Kauffman,2019)[8]。实际上,产品和服务的不断多样化,或者说熊彼特意义上的持续创新,而不仅仅是产品和服务数量的增长,才是经济增长的本质特征。新古典增长模型(为构建数学模型的需要)把经济产出假设为一种综合性产品不仅不能反映经济增长的本质属性,而且导致新古典增长模型与新古典经济学效用理论之间的矛盾,按照经济学的边际效用递减规律,单一产品产出要受到市场需求的限制,不可能持续增长。

考夫曼认为新古典经济学一般均衡理论的基本假设违反了基本经济事实:“令人赞叹的阿罗-德布鲁一般竞争均衡定理依赖于这样一个不动点。在所有能标明日期的或有货物(all possible dated contingent goods)都可以预先公布且交易这些货物的所有市场都存在的经济,也存在对应于所有这些市场出清价格的不动点”,但是“在过去几百万年,经济的最重要特征是商品和服务多样性的长期增加,从十几种到目前的上千万种甚至更多。一般竞争均衡理论在任何地方都没有涉及这一点。该理论也无法涉及商品和服务多样性的增长,因为,它假设人们一开始就可以预先公布所有标明日期的或有商品”(Kauffman,2000)[25]。考夫曼的尖刻批评,与科斯批评新古典经济学假设一个不存在交易成本的世界一样,直接动摇了新古典经济学的根基,至少指出了其局限性。新古典经济学要说明一个静止的,商品、服务和要素的种类已经确定不变经济中的资源配置问题。而真实经济世界是动态的、不断演化的,商品和服务多样性的持续增长,或者说创新产品和服务的不断涌现、新资源不断被发现是经济的最本质特征。经济学应当关注为什么人均收入的持续增长与商品和服务的多样化密切相关,需要研究商品和服务持续多样化的经济规律。考夫曼的相邻可能法则就是在这方面研究中取得的重要进展。

考夫曼用IT产业发展历史说明经济网是怎样沿其相邻可能扩展的。IBM大型机并没有导致个人计算机的发明,但大型机创造的市场使个人计算机能够相当容易地进入到不断扩大的市场中。个人电脑并没有导致文字处理的发明,而是使文字处理软件的发明成为可能,像微软这样的软件公司出现了,它最初是为 IBM 个人电脑制作操作系统而成立的。文字处理软件和大量文件要求探索文件共享的可能性,调制解调器被发明出来。文件共享的存在并没有导致,而是引发了万维网的发明。互联网并没有导致,而是使网上销售成为可能,eBay和亚马逊出现了。eBay和亚马逊和大量其他用户将海量内容放在网络上,使网络浏览器的发明成为可能,于是出现了像谷歌这样的公司,然后是社交媒体和Facebook。几乎所有这些连续的创新都是前一个创新的互补品。每个阶段的既有商品和服务是引发下一个新商品或服务出现的“场境”。“有了大型机和个人计算机,文字处理就是经济网的相邻可能中的一个机会”。新的商品和服务的出现提供了不断增长的场境(context),更多的新商品和服务可以作为它们的互补品或替代品。“经济会生长出它自己的相邻可能,并随着增长的出现增强这种增长。这个过程在很大程度上是自我加速的”(Kauffman,2019)[8]。

实际上,追溯任何一种商品或任何一个产业的发展历程,都可以看到它们是如何沿着其特定的相邻可能演化的。雅各布斯在《城市经济》一书中描述了多个商品创新和技术创新是怎样在旧工作上添加新工作的,其中最普通也最典型的是胸罩的案例。按照考夫曼的概念,新工作是旧工作的相邻可能,胸罩是妇女服装的相邻可能。

胸罩作为一种新产品直到20世纪20 年代初才在纽约出现。当时美国女性穿着各种内衣,称为紧身胸衣。一位纽约裁缝艾达·罗森塔尔(Ida Rosenthal)夫人为了改善合身度,尝试改进内衣,结果是第一款胸罩。因为顾客喜欢,罗森塔尔夫人开始为每件定制的衣服赠送一个定制的胸罩。由于大受顾客欢迎,罗森塔尔夫人放弃了定制妇女服装的业务,找了一个合作伙伴,专业化于制造、批发和分销胸罩。按雅各布斯的说法,胸罩是在妇女服装旧工作上添加的新工作,雅各布斯特别强调新工作是从旧工作中发展出来的,“亚当斯密发现了劳动分工的原理并说明了其优势,但他好像没有认识到新工作是从旧劳动分工中产生的”(Jacobs, 1969)[17]。更为重要的是,胸罩作为新工作或新产品还将进一步产生一系列的新工作。例如,当胸罩成为一种独立的生产活动,胸罩设计、松紧带和布料、胸罩制作、广告、销售等环节可能成为新工作,或者说产业间分工将进一步深化。

这是一个能够解释杨格产业间分工深化、熊彼特新产品创新、考夫曼相邻可能的案例。首先,纽约巨大的服装消费市场深化了服装的专业化分工,使罗森塔尔夫人能够专业化于妇女服装制作,作为企业家的罗森塔尔夫人创新出胸罩和胸罩市场。按考夫曼的概念体系,专业化妇女服装制作是纽约巨大服装市场的相邻可能,胸罩是妇女内衣的互补品或替代品,是妇女内衣的相邻可能。

在考夫曼那里,经济增长,或者说经济网的扩张,是新商品和新服务以互补品或替代品形式的不断涌现,是商品和服务的日益多样化。布莱恩·阿瑟在《复杂经济学》中讲道考夫曼曾提出的问题:“你们经济学家为什么在均衡状态下研究所有的事情?经济学脱离了均衡会是什么样?像所有经济学家一样我还没有认真地思考过这个问题”。阿瑟在该书中对该问题做出了这样的回答:“经济不是确定的、可预测的和机械的,而是过程依赖的、有机的和不断进化的”。“复杂经济学不是静态经济理论的暂时辅助,而是更普遍、脱离了均衡层次的理论”(Arthur,2015)[21]。

考夫曼对经济的理解与杨格和熊彼特有许多共同点。杨格认为产品日益多样化和产业间分工的深化是“持续战胜走向经济均衡的相反力量”。熊彼特认为实现新组合或创新“是对均衡的干扰,永远在改变和移动以前存在的均衡状态”。他们都认为产品和服务的日益多样化,或者说持续创新即经济网的持续扩张,是经济增长的本质属性,而经济增长是持续打破均衡的过程。

考夫曼对经济的理解比杨格和熊彼特前进了一步,在他的概念体系中,产业间分工的深化或创新是沿着经济网的相邻可能进行的,已经实现的相邻可能则开启了通往更多相邻可能的道路,导致产品多样化和产业间分工的进一步深化。经济增长不仅是产出数量的增长,更是产出多样化的过程,经济增长或者说经济网的扩张是能够自我加速的。考夫曼的理论可以解释企业家在经济网扩张中的作用,企业家的职能是探索新的相邻可能,他所贡献的仅仅是“意志与行动”,其职能是沿着经济网的相邻可能,以新的互补品或替代品的形式实现新组合,从而实现经济网的扩张。当然,企业家(包括科学、技术、思想、文化)对相邻可能的探索是需要制度保障和激励的,按照诺斯的观点,制度框架塑形着相邻可能空间,并影响着行为主体对相邻可能的探索。按照考夫曼的逻辑,制度变迁也是沿着社会经济自身的相邻可能演化的,诺斯关于英国—北美和西班牙—拉美的制度演化路径的描述,就是对制度按各自相邻可能演化的描述。

(三)新演化经济学的洞见

新演化经济学把生物、城市、经济社会都看作有机的复杂系统,为了维持系统的秩序,都要抵抗熵增造成的无序,必须从外界吸收能量和物质,必须进行新陈代谢。生物的新陈代谢要通过血液循环网络来进行,城市的新陈代谢要通过城市的交通网络、输配电网络、城市供水和污水网络来进行,韦斯特认为网络的共同性质决定了代谢率及网络规模与生物及城市的体量成亚线性比例变化。但生物的代谢网络联系的是细胞,而城市交通网络联系的是人。因此,城市提供了以多种方式解决问题,人们之间形成频繁交流互动的自然机制,由此推动创新和财富创造,导致超线性比例变化和规模报酬递增(West,2017)[6]。

考夫曼没有使用超线性比例变化的概念,但他提出了可以解释超线性比例变化的内在机制。因为经济网能够不断生长出它自己的相邻可能,创造自己不断增长的“场境”,从而使经济网以更多样性化的方式增长,实现自我加速,导致指数型增长。例如,互联网的出现导致更多的相邻可能,如网上支付、网上销售、社交网络等(Kauffman,2019)[8]。

考夫曼似没有直接讨论城市与经济增长及创新的关系,但其逻辑指向是极为明确的:城市特别是大城市有更大的经济网,即在有限的城市空间集聚了更多的多样化商品和服务,城市有众多人口,有更多样化的兴趣、需求和专门特长,具有更多的相邻可能,因此,大城市更能成为创新的温床。“与城镇或村庄相比,大城市的环境提供更多的相邻可能进行商业探索,商人或企业家能够专业化于在小城市无法持续的领域”(Johnson,2010)[9]。约翰逊在《伟大创意的诞生》中用同样的理由解释达尔文悖论,说明“为什么一个珊瑚礁能成为生物创新的引擎?为什么城市有大量的思想创新” ?这是因为“如此多的生命形式共存于如此小的珊瑚礁空间,而周边海水缺少这种不可思议的生物多样性”(Johnson,2010)[9]。这一解释的核心是,在极小空间内的多样性造成更多的相邻可能,由此进一步生长出更多的相邻可能和更多的多样性,形成正反馈的循环。同样,大城市有更多样化的分工,更多样化的人群,由此造成更多的相邻可能,更能出现大量的思想创新。

这对城市在经济增长中作用提供了比卢卡斯更好的解释。卢卡斯是通过人力资本外部效应把城市与经济增长联系起来,人力资本的外部效应ha(t)γ在卢卡斯模型中有极为重要的作用。他认为人力资本的外部效应是对其他人生产率的影响,并认为土地租金应当提供了间接计量人力资本外部效应的途径。对于卢卡斯在1988年著名论文中提出的问题“如果不是为了邻近其他人,人们在曼哈顿和芝加哥中心城区支付高租金是为了什么?”考夫曼或许会这样回答:邻近其他人能够有更多的“相邻可能”。卢卡斯高度评价雅各布斯关于城市在创新和经济发展中起决定作用的观点,但雅各布斯更强调的是城市中分工和产品的多样性,多样性会生长出更多的相邻可能。

雅各布斯指出:“一个经济体中已经实现的分工数量和种类越多,该经济体增加更多种类的商品和服务的内在能力就越大”。“城市比村庄、城镇和农村有更多不同种类的劳动分工。因此,城市与其他聚居区相比能够在更多类型的旧工作上添加新工作”。“城市是持续有活力地在旧工作上增加新工作的地方”。“一个城市过去的发展并不能保证未来的发展,城市可能因停止有活力地增加新工作而陷于停滞”(Jacobs, 1969)[17]。雅各布斯的这些洞见可以说先于考夫曼提出了类似的观点,虽然她没有使用“相邻可能”的概念。按照考夫曼的概念体系,雅各布斯的“新工作”是“旧工作”的相邻可能,城市有更复杂更多样化的分工,更多样化的产品和服务,由此提供了出现更多样化的互补品和替代品的相邻可能,经济网不断创造出自己的相邻可能,而且新的相邻可能比现有多样化以更快的速度增长,城市特别是大城市是经济增长的发动机。

韦斯特指出,城市所有的经济社会活动都是围绕人们之间的互动进行的,城市基础设施在城市中的作用是增加和便利社会互动,增大城市规模会增加人们之间的互动频率和数量,社会互动的增加又增加了创意、创新和机遇,其回报是基础设施规模经济的增加。韦斯特感叹道:“社会互动及社会经济活动的增加和更大的规模经济之间存在相关性或许并不奇怪。然而,令人惊奇的是,这种关键的相互关系遵循如此简单的数学规则,可以表达为一种优雅的普遍形式:基础设施和能源使用的亚线性比例变化与社会经济活动的超线性比例变化正好相反”。因此,城市人口增加100%,每个人的收入、创造、创新、互动次数、娱乐和机会,包括犯罪、疾病会增加115%;而每个人的城市基础设施和能源消费只需增加85%。这就是城市的天才所在。他认为,城市是人类最伟大的发明,在这个舞台上,一系列社会经济互动、机制、过程推动的指数级增长已经在进行。人类已经进入了一个城市以指数级增长的世纪,“21世纪下半叶世界上大多数人将成为城市居民,许多人会住在规模前所未有的超大城市(megacities of unprecedented size)”(West,2017)[6]。

对于信息技术革命是否会导致去城市化,韦斯特持否定态度。他认为,铁路在19世纪和电话在20世纪初对人们生活和人们内心对时间和空间感受的影响,比现在信息技术革命的影响要大得多,但它们并没有导致去城市化现象或城市的收缩,相反,它们导致城市的指数型扩张,并使郊区成为城市生活的一部分。城市化仍是经济增长的主导力量(West,2017)[6]。

六、对中国城市化战略的启示

把新演化经济学和杨格、熊彼特、罗默、卢卡斯、诺斯的理论,包括雅各布斯的真知灼见结合在一起,能够为理解城市特别是大城市与创新及经济增长的关系提供新视角,对中国的城市化战略提供有益启示。

其中的一个重要启示是:优化人口的空间结构,废止严格限制人口500万以上城市的人口和用地规模的政策,能够实现更有效率更高质量更可持续的发展。即使在城镇化率不变的条件下,增加超大和特大城市数量,减少中小城市数量,中国的GDP和专利数量会增加,而城市建设用地面积和城市道路面积可以减少;反之,减少超大和特大城市数量,增加中小城市数量,中国的GDP和专利数量会减少,而城市建设面积和城市道路面积需要增加。中国的城市经济社会活动类指标与城市人口规模按超线性比例变化,而城市物质基础设施类指标与城市人口规模按亚线性比例变化。这与韦斯特发现的世界其他城市的情况基本相同。

我们根据中国城市统计年鉴285个地级以上城市2007年至2019年的市辖区常住人口、市辖区GDP、专利申请量、城市建设用地面积、市辖区道路面积等数据,采用面板数据用Y(t)=Y0N(t)β估算β值。其中,GDP和专利申请量的β值分别为1.229 8和1.456 9,呈超线性比例变化,具有明显的规模收益递增;城市建设用地面积和市辖区道路面积的β值分别为0.867 3和0.943 1,呈亚线性比例变化,具有规模经济(李红雨、赵坚,2021)[26]。

按照中国的城市规模划分标准,2019年285个地级以上城市中有8个超大城市,14个特大城市,141个大城市,122个中小城市。在总人口和城镇化率保持不变的条件下,我们进行“反事实假设”,分别测算优化人口空间结构和劣化人口空间结构对产出(GDP)、专利申请量(技术创新的活跃程度)、城市建设用地面积、市辖区道路面积的影响。

优化人口空间结构假设:2019年,中国有12个超大城市,21个特大城市,比实际分别增加50%;有101个大城市,64个中小城市,比实际分别减少40个和58个。2019年,中国的GDP会增加5 4967亿元,达到1 045 832亿元(2020年为1 013 567亿元),比实际GDP增加5.55%,2019年的专利申请量会增加8.2%;而285个地级以上城市的建设用地面积可减少1 986平方公里,比实际节约4.2%,市辖区道路面积可减少34 828.6万平方米,比实际减少4.95%。

劣化人口空间结构假设:2019年,中国有4个超大城市,7个特大城市,比实际分别减少50%;有181个大城市,180个中小城市,比实际分别增加40个和58个。2019年,中国的GDP将减少54 967亿元,仅为935 898亿元,比实际GDP减少5.55%,2019年的专利申请量将减少8.2%;而285个地级以上城市的建设用地面积要增加1 986平方公里,比实际增加4.2%,市辖区道路面积要增加34 828.6万平方米,比实际增加4.95%。

中国城市化战略还必须考虑如何适应新产业革命的要求。在知识经济数字经济时代,城市特别是大城市的作用更加凸显,第一次和第二次产业革命是更有效地使用煤炭、石油、电力的动力技术革命,而第三次和将要来到的第四次产业革命则是信息技术和智能技术的革命,生产活动更加依靠知识创造和教育培训,导致信息处理、研发、设计、管理、教育的工作岗位大幅度增加,大量就业岗位向写字楼、实验室转移,研发、设计、管理等知识型员工和服务业员工成为就业主体,这类工作对集聚经济有更高的要求,由此导致这些生产活动向大城市集聚(赵坚,2019)[23]。

美国经济学家佛罗里达(Richard Florida)从美国就业结构的变化趋势解释人口向大都市区迁移的趋势。佛罗里达高度赞同雅各布斯的观点,称她为伟大的城市理论家。佛罗里达认为人类已经进入了创意时代(Creative Age),创造力成为经济发展的主要动力。他根据美国的职业分类系统把就业人口分为4个阶层:创意阶层(creative class)、服务阶层、工人阶层(working class)、农民阶层。美国创意阶层占总就业人口的比例从1960年的16%上升到2010年的32.6%,服务阶层的比例从1950年的33%上升到2010年的45%,工人阶层的比例则从1970年的40%下降到2010年21%。创意阶层更倾向于向大城市集聚,因为那里有更多样化的经济机遇和丰富愉悦的生活方式。在创意时代,是企业在追逐人才,企业要在人才资源密集的地方创办和发展,这进而改变了城市之间的竞争方式。佛罗里达认为,那种认为由于互联网、现代通讯技术和交通运输的发展地理位置不再重要的观点,毫无疑问是完全错误的。相反,“越来越多的人在向城市地区集聚——而且没有证据表明这种趋势将会放缓”。“创意阶层是重塑我们地理的关键力量,正在引领从远郊区回归城市中心和邻近的步行郊区的运动”。“由创意阶层和创意经济的兴起推动的回归城市运动已经开始”(Florida,2012)[27]。

为适应知识经济、数字经济的发展趋势,一些世界城市的发展战略发生了重大转变。特别是本世纪以来,伦敦、东京、纽约三个典型的世界城市在中心城区了进行高强度高密度开发。伦敦放弃了建设具有“反磁力”作用的新城疏解城市人口做法,启动了在中心城区建设城市活力中心区(Central Activity Zone,CAZ)规划,活力中心区包含CBD的功能,增加了文化娱乐、行政办公、餐饮、购物等其他服务业态和居住区域,通过土地混合使用,使一天的不同时间段都充满生机活力。东京都大幅度放宽了中心城区山手线上多个枢纽车站的容积率限制,“站城一体”的开发密度和开发强度达到了前所未有的程度(赵云毅、赵坚,2019)[28]。纽约则在曼哈顿中城进行了美国历史上最大的哈德逊广场(Hudson Yards)开发项目,以适应市场对写字楼、住宅、酒店的需求,总投资高达204亿美元。这些世界城市的资源空间配置趋势是新产业革命和技术变革的空间表现形式。

中国的城镇化率从改革开放初期的不足20%,到2020年常住人口城镇化率超过60%,这种农村人口向工业服务业转移及人口资源空间配置的变化是中国经济快速增长的主要原因之一。但我国严格限制人口500万以上城市的人口和用地规模、增加中小城市和县城建设用地供给的政策,导致了土地资源的空间错配。其结果是,中小城市出现了大量空置的商品房和开发区,大幅度抬高了超大城市和部分特大城市的房价,抬高了工商业的要素成本,抑制了创新型企业和第三产业的发展,对我国实体经济的发展造成了严重损害。

我国排名前20位的城市人口占全国人口的比例及其产出占全国GDP比例远低于美国,更远低于日本。这种差距反映出我国人力资源空间配置效率上的差距,同时也指示着我国人口空间流动和城市人口结构调整的方向。日本和美国正在以大都市区集聚经济的创新优势抵消着我国的人口规模优势(赵坚,2019)[23]。

当然,增加更多的超大和特大城市,产出和创新会按超线性比例增加,同时,疾病、污染、拥堵等也会按超线性比例增加。但这些负面因素往往被夸大,成为治理能力低下的替罪羊,并影响了中国城市化战略的制订。按照韦斯特的观点,更多的大城市有利于降低碳排放。“城市人口规模增加一倍,只需要增加85%的物质基础设施。因此,一个人口1 000万的城市与两个人口500万的城市相比,同水平基础设施的需要量要少15%,这将导致材料和能源的巨大节约。而这一节约带来了排放和污染的大幅度减少。由此一来,伴随规模而来的更高效率就产生了非直观却无比重要的结果——平均来看,城市规模越大,越绿色,人均碳足迹越小。从这个意义上,纽约是美国最绿色的城市,而我居住的圣塔菲则是更浪费的城市”(West,2017)[6]。

诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨认为,中国的城市化与美国的高科技是影响21世纪人类社会发展的两个关键因素。但中国的城市化战略面临选择,这一选择不仅影响中国城市化的成效,而且将影响中国的创新和高科技发展。