高星级酒店女性职员“家”的建构与协商

彭星星 蔡晓梅 刘美新 贺小荣

(1.湖南师范大学旅游学院,湖南长沙 410081;2.华南师范大学旅游管理学院,广东广州 511436;3.华南师范大学文化产业与文化地理研究中心,广东广州 510631;4.广东技术师范大学管理学院,广东广州 510665)

0 引言

在消费主义语境下,“家”成为一个关键的营销概念。在生产力发展与消费升级的相互作用下,人们对产品的关注从“以生产为核心”到“以产品为核心”,再转向“以人为核心”,逐渐强调人的情感需求,引发产品内容与营销方式的变革。“家”是一个饱含情感的词汇,与温暖、安全、归属感等积极情感相关联,这正契合了情感营销的需求。因此,经营者们致力于将“家”融入企业服务管理中,以期满足顾客关于物质功能与美好情感的双重体验,尤以高星级酒店表现突出。“宾至如归”一直是酒店业的服务口号,酒店也被称为“家外之家”。从大饭店时期到商业饭店时期再到现代新型饭店时期,酒店的物质功能迭代升级,住宿设施愈趋完备先进(严山忠,2012)的同时,顾客的情感体验也在不断提升。酒店亦致力于促进顾客情感依恋的形成,如在美国的法兰西人大酒店(Hotel Frenchman)内甚至出现员工晚上与客人在酒店内共饮鸡尾酒的情形(王大悟,2004),凸显出酒店人竭力赋予酒店“家”体验的日常实践,力图建构一个既具商业性又有“家”氛围的“商业性家”(commercial home)。

“家”是人文地理学中重要且丰富的研究话题,它不仅仅是一个遮风挡雨的庇护所,也是由生活经验、亲密关系及身份意义所形成的“家”,更是个人意义所根植的地方(封丹等,2015)。“商业性家”与“私密性家”两者既相似又有所区别:一方面,在“商业性家”抑或“私密性家”的建构过程中,均生产了物质景观与情感关系,背后均隐喻了阶层、种族及性别等权力关系(Blunt et al.,2006);另一方面,“商业性家”与传统意义上的“私密性家”又有所不同,前者的本质属性是一种家的氛围,是商业性与有家感相互博弈的结果(蔡晓梅等,2019)。高星级酒店女性职员作为特殊的群体,在不同的时空维度分别建构了“商业性家”和“私密性家”。在“商业性家”的建构中,高星级酒店女性职员扮演着关键的角色,主要的实践为物质服务与情感构建。在“私密性家”的建构中,她们也是建构“私密性家”的主体,这是由传统的性别分工(“男耕女织”式)认知形成的:男性是家庭经济的主导者,而女性是家庭工作的主要实践者,积极践行传统女性气质,努力塑造温暖、舒适和愉悦的家。那么,该群体所建构的这两个“家”之间存在哪些区别和联系,两者又将如何互动协商,最终达成怎样的平衡状态。基于此,本文援引“家”的理论,通过探析家的物质表征、情感隐喻及其中所蕴含的权力关系,试图揭示“商业性家”与“私密性家”互动协商的过程。

1 文献综述:“家”与“商业性家”

“家”是一个极具情感和力量的词语,是理解社会和空间的关键场所(封丹等,2015)。在“家”的传统研究中,房屋是“家”的象征,是遮风挡雨的庇护所,亦是展演日常生活实践的场所。随着研究的不断深入,“家”已不再局限于房屋的属性,而是个人意义根植的地方,渗透着个人的阶层身份、亲密关系、情感体验和情感记忆(郑诗琳等,2016)。同时,地理学家们呼吁“家”的研究能“走出家门”,与“家门外”更广阔的世界相联系(Massey,1992)。首先,“家”并不是一个与公共空间完全对立的私密空间,它与外部广泛的政治、经济、文化环境紧密关联,是公共空间与私密空间的结合体;其次,“家”是一个多尺度空间,“家”空间蕴含的个人关系可延展到公共领域和政治领域,“家”的地方尺度不只是一栋房子,还可以是社区、城镇、国家甚至是全世界(Walsh,2010);最后,“家”是一个糅合阶层、种族、性别等因素的开放空间,被赋予了不同的感知与体验,从而建构了差异化的家(罗佳丽等,2017)。基于此,批判地理学研究者认为,“家”的研究应从物质、情感和权力3个维度展开(刘美新 等,2019)。

首先,“家”不是一种简单的存在,而是人们通过一系列日常生活实践活动形成的,是一种生产(Blunt et al.,2006)。物质地理文化研究者认为,“家”空间的物质性是反映主体与空间关系的有效途径(Hannam et al.,2006),具体的物品、工艺品等所陈设的地方,都是展演这些物件与社会的联系及其形成的过程(Bennett,2010)。研究者们对物质性“家”的研究不仅局限于饮食、服饰、家用设备、音乐等具体形式的家庭消费,更多的是发掘“家”的物质消费及剖析其物质文化景观所表征的意义。20 世纪90 年代左右,消费被认为并非是一种简单的购买行为(Miller,1987),而是来源于家,即商品消费行为产生的根源是人们每天在家庭生活中对物品的日常使用。日常生活中被路径化了的消费行为不仅仅包括“看得见”的行为,还涵盖“看不见”的行为(Gregson,2007),也就是说个体如何通过“看得见”的物品消费在家中构建“看不见”的社会生活意义,如中国偏远地区少数民族拥有独具特色的服饰、音乐及房屋建筑等,这些独特的物质文化深深地融入家的建构中,赋予“家”独特的意义,以表达对自我身份的认同(荀利波,2012)。

其次,对“家”的建构研究,不应停留在表面的描述,在强调具象化物质性的同时,应该更加关注日常生活的情感实践(Kelly et al.,2013)。情感“家”的建构往往围绕社会关系而展开,如在与家人和朋友的日常相处中,可以通过共同庆祝节日、组织聚会等仪式化的方式来维护情感关系(Kong,1999)。在互联网时代,人们也常常通过电子邮件、电话等方式进行跨时空的情感交流。在“家”的建构过程中,物质性隐藏着情感的表达,Young(2005)指出“家”并不是一个空洞的物理空间,还要满足最小尺度的4个标准,即安全、个体性、隐私与保护。

最后,批判地理学认为,“家”是一个权力政治化的空间(罗佳丽等,2017)。不管是物质上还是符号意义上的“家”,总是与阶层、性别和种族等身份相互交织,促使“家”的建构差异化(Hooks,2014)。同时,“家”也是一个抵抗的空间,Lawson 等(1998)通过比较想象中与现实中“家”的差距,深化了对“家”的理解,认为“家”的建构是一个持续协商、互动、再协商、交换的过程。正如Miller(2001)所言,“‘家’这一私密空间并不是自我的天堂,而是充斥着不断抵抗与协商的地方”。此外,“家”是一个多尺度空间,“家”的建构并不仅仅是感动、交流与社会关系,对“家”的理解应与“家门外”更广阔的世界相联系(Massey,1992),如Kong(1999)发现在北京工作的新加坡人,通过节日庆祝、订阅家乡的报纸等仪式化的日常实践来重构家乡的文化,这一过程创建了异同的边界,加强了新加坡人的国家身份认同。Mallett(2004)认为理想的“家”是囊括关于“家”的全部想象,而这些想象聚焦于房屋的构建与社会关系,它是存在于公共话语、公共政策之中的。因此,“家”是物质的,也是情感的,更是权力的空间。

伴随着社会经济尤其是旅游业的发展,“家”的内涵在不断延伸,其中有部分演变为“商业性家”。商业性家是指客人付费住在私人家中的一种住宿类型,客人与房屋的主人及其家庭成员进行互动,并且在一定程度上共享公共空间(Mcintosh et al.,2011)。“商业性家”是集商业性、私密性和社会性一体的空间,包含了一系列不同的住宿类型,如小旅馆、民宿、家庭旅馆等。在“商业性家”的建构过程中,首先,经营管理者不仅要重视商业服务,更强调“家”的本质属性(Kontogeorgopoulos et al.,2015),通过汲取传统“家”的建构经验,致力于提供舒适的、私密的、熟悉的、有家感的住所(Wang,2007)。其次,经营管理者为了表达对消费者身份的隐形认同(Douglas,1991),不仅给予消费者在家的建构中较大的话语权,还通过主客互动关系及社区文化的嵌入,为消费者建构具有个性化和当地社区文化的“家”氛围(蔡晓梅等,2019)。最后,经营管理者的经营理念、价值观取向、文化信仰等,在“商业性家”的建构与重构中发挥着重要的作用,例如:有小型酒店业主信仰环境保护,遂将环境管理理念融入具体运营中(Tzschentke-Hamilton,2005);还有经营管理者通过自己的价值判断,拒绝推广“商业性家”的标准形象,不认同“为了实现评审的质量保证和迎合评级检查员的口味而有目的地选择墙纸”的做法,并对其进行了强烈的批判(Domenico,2002)。通过文献梳理发现,现有的“商业性家”研究大多聚焦于“商业性家”的建构过程,关于“商业性家”与其他尺度空间(尤其是“私密性家”空间)的互动研究却较为匮乏。同时,伴随着生产力不断发展,基于私人家庭旅馆基础上发展起来的现代酒店生产者取代私人家庭旅馆中的主人及家庭成员,酒店所有者(投资者)与日常生产实践者相分离,即酒店所有者在一定程度上主宰现代酒店的文化属性(蔡晓梅等,2019),但酒店职员从事着“商业性家”的日常生产活动。高星级酒店作为现代酒店行业的标杆,始终秉承着“宾至如归”“家外之家”的经营理念,其中,女性职员成为“商业性家”的主要建构者,原因在于:一方面,酒店女性职员占比超60%(杨云等,2016);另一方面,酒店前台部门是“商业性家”的直接生产者,而其员工大多数为女性。基于此,本文试图以高星级酒店女性职员为研究对象,援引“家”的相关理论,关注该群体在酒店空间和居住空间下建构“家”的过程,探究其中蕴含的物质表征、情感关系和权力博弈,希冀进一步阐释“商业性家”与“私密性家”的相互关系,丰富“家”的实证研究。

2 研究设计

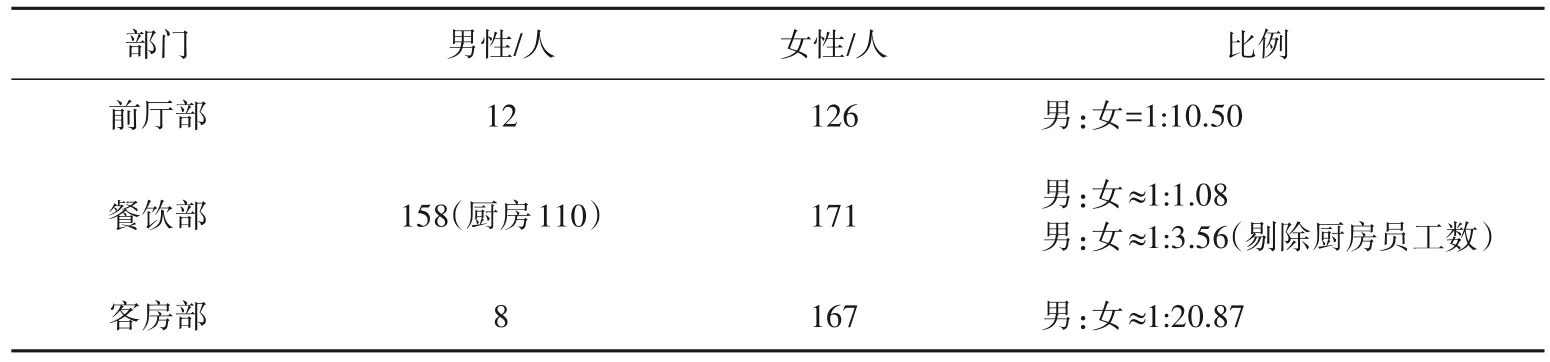

酒店业作为典型的劳动密集型服务业,其女性员工占行业员工总数的比例超过60%(杨云等,2016),且各部门从业人员男女比例差距较大,例如:前台部门(前厅部、客房部等)以女性为主,而后台部门(保安、营销部、工程部等)员工多为男性,其中,餐饮部兼具前台和后台工作性质,前台工作主要为餐厅服务,女性职员居多,后台工作主要为中西式厨房,男性职员占绝大多数。总体上酒店前台对客服务部门中,女性职员占有举足轻重的地位,以某调研酒店样本为例(见表1)。

表1 某调研酒店前台部门员工性别结构

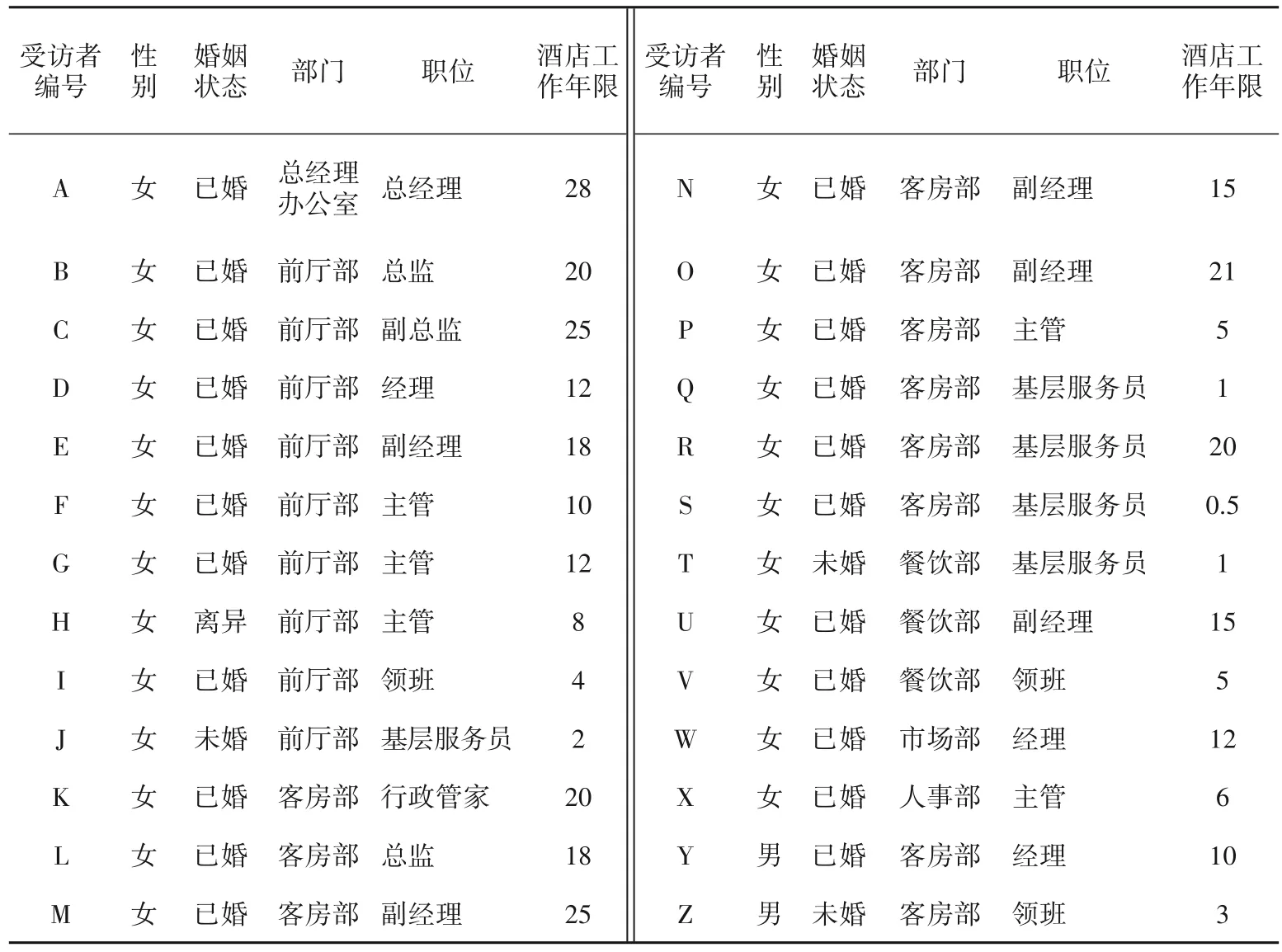

本文主要选取了广州市4家国际品牌酒店(海航威斯汀酒店、广州富力君悦大酒店、广州中心皇冠假日酒店、花园酒店)和1家本土品牌酒店(白天鹅酒店)共5家五星级酒店的24位女性职员作为调研样本,样本涵盖酒店前厅、客房及餐饮3大部门,总监、经理、副经理、主管和基层服务员等不同职位级别,且大部分为已婚状态(见表2)。其中,选取上述对象作为访谈样本的理由如下:第一,“商业性家”是一种家的氛围,饱含亲密关系、熟悉感与归属感等,这强烈地依赖于女性气质的践行,无论男性还是女性职员,在工作场域均被要求展演阴柔的行为气质(蔡晓梅等,2017),这在女性职员们的日常实践中体现得更为淋漓尽致;第二,在传统父权文化的影响下,人们普遍认同“男主外女主内”的家庭分工模式,男性是家庭的经济来源,而女性是建构“家”的主要践行者,承担日常清洁整理、饮食准备、抚育孩子等家庭照料工作;第三,已婚女性是参与建构家庭的核心力量,对“家”的建构具有较大的决策权和话语权。此外,为了更全面了解高星级酒店女性职员建构“私密性家”的过程,我们对受访者的配偶追加了访谈。

表2 访谈样本具体信息

本文主要采用半结构化访谈及文本分析方法。首先,使用文本分析方法。通过酒店内部人员获取部分酒店的内部资料,同时,通过添加酒店女性职员的微信,了解其日常的家庭生活实践,并分析其所隐喻的物质、情感与权力。其次,采用灵活度高的半结构访谈。研究者于2016 年6 月—2019 年3 月间开展调研,访谈人数(女性职员)累计为24 名,共计26 次,每次访谈时间为50 分钟左右,并在受访者允许的情况下进行录音。在所获信息达到饱和后停止信息收集,并进行资料整理和录音转录。此外,研究者还补充了2 名酒店男性职员的访谈,这是由于男性作为“家”的另一重要主体,他们如何看待酒店女性职员建构“家”的过程,对调研资料的补充与研究问题的解读都具有重要作用。

3 “商业性家”:理想与失落

3.1 理想“家”的建构者

随着大众旅游兴起,高星级酒店的宗旨逐渐转变为“追求服务至上、宾至如归的‘家外之家’”。因此,高星级酒店不仅要为顾客提供一个能够展演日常生活实践的空间,而且酒店职员特别是女性职员更要通过营造物质景观和建构情感依恋的方式为顾客提供一个理想的“家”。尽管顾客也参与了酒店理想“家”的建构,但本质上酒店理想“家”的直接生产主体仍为酒店女性职员。

在现代社会文化中,人们对于理想“家”的理解为:拥有梦想中的房屋、生活杂志上的装潢设计及理想的生活设施等。高星级酒店对“商业性家”的建构聚焦于客房、餐厅和大堂,客房拥有高档的家居用品、科学的布局及讲究的物品陈设;餐厅将高品质的食材、精湛的烹饪技术和高雅别致的就餐氛围融为一体;大堂则体现奢华大气之感。总之,高星级酒店试图通过一系列景观符号向顾客传递该酒店是一个表征精英阶层消费与文化品位的空间。根据Young(2005)关于理想“家”的4 个标准(安全、个体性、隐私与保护),高星级酒店客房与公共空间下物质“家”的建构,仅满足了个体性,即顾客可以常规性地进行基本的生活,而关于安全、隐私与保护,则需要女性职员提供相应的服务管理才能实现。在酒店服务管理中最关键的是客房卫生管理与安全隐私管理。高星级酒店客房的卫生标准为“十无六净”,即眼看到处无污渍,手摸到处无灰尘,耳听到无异声,鼻闻无异味,等等,以及严格执行《访客管理制度》等制度,如受访者P 谈道:“酒店对访客是有严格管理的,如果要接入顾客房间的电话,需要核对相关的信息,姓名和房间号,如果是晚上12 点以后,我们是要向经理申请的。”

舒适的客房、高雅的大堂、美味的餐厅及安全隐私的空间环境……这一切仿佛是高星级酒店为顾客提供了一个符合大众期望的理想的“家”。然而,却忽略了一个事实,即这样的空间仅仅具备“家”的基本属性,而“家”更是一个与特殊地方相关联的多种情感的融合体,依赖日常生活实践和个性化服务来实现。高星级酒店女性职员试图通过情感互动促使顾客对“商业性家”形成物质功能依赖,再经过一系列关键事件的触发,转变为情感依赖,其中,最好的诠释为VIP接待。

在VIP 顾客抵达前,酒店职员会事先主动了解其基本信息(性别、年龄、职业、爱好习惯等),依据顾客的个性化需求重新整合酒店客房布置和服务供给。对于多次入住的顾客,酒店会在客史档案里记录,记载着顾客的习惯,如“有些顾客喜欢硬枕头,那在布置房间时,我们会特意换成荞麦枕或类似的枕头”(受访者O)。熟悉的参照物能够修复顾客对酒店“家”的孤独感与疏离感(Ahmed et al.,2020),唤起他们“回家”的感觉。

家是见证人生关键事件的场所(Brickell,2012),每一次关键事件的经历,都会深化个人对“家”的情感依恋,唤起个人的归属感。若得知顾客入住期间为其生命中的重要时刻,高星级酒店女性职员将协助顾客完成这些特殊仪式的策划,尽可能提供支援,受访者F提及:“之前有个客人准备向他暗恋已久的对象表白,我们为客人出谋划策,布置场景,还有录制VCR 等等,结果当然成功了,之后他们的婚礼和每个结婚纪念日都安排在我们酒店,每次再见到他们都感觉像家人一样亲切。”

当VIP 顾客到达后,高星级酒店女性职员会时刻保持优雅的言谈举止、谦逊有礼的对客态度,提供及时、周到、细致的服务,甚至通过细微观察获知顾客的潜在需求,并给予及时反馈,如受访者I描述到:“我们发现有些客人的衣服比较多,但不愿意拿去洗衣房,我们就提供一些衣架,帮他把衣服晾出去……总之,让客人觉得我们是很贴心地在帮他做服务,让他感觉在这里像一个家。”当VIP顾客离店后,酒店职员会积极搜集其入住体验的反馈信息详细记载在客史档案中。

此外,高星级酒店女性职员在建构酒店理想的“家”时,不仅要给予顾客积极的情感体验,还需要帮助顾客排解各种消极情绪。受访者G 分享了自己处理顾客投诉的事例:

“顾客要求加一卷卫生纸,迟迟未送到,顾客勃然大怒,光着脚站在大堂中央大声说:‘你们的服务简直糟透了。’我立马赶过去,一边让服务员拿来一双舒适的拖鞋,一边安慰客人等客人态度渐渐缓和,我耐心地向客人询问了事件的经过并提出解决方案,最后代表酒店表达歉意,并立马安排加送卫生纸,赠送了致歉果盘。最后,顾客离店时,主动为那天的行为道歉,表示下次会继续选择入住我们酒店。”

3.2 失落“家”的体验者

“酒店女性职员很多时候是很痛苦的,因为几乎每天都在为他人作嫁衣。或者说在别人的家里工作,在自己的家里生活。”受访者A 表达了酒店女性职员日常工作中的情感纠葛,即在“商业性家”空间下,高星级酒店女性职员建构了一个理想的“家”,但是这个“家”的本质是他者的、商业性质的“家”,并不会因为高星级酒店女性职员个人身份而改变,最终衍生出矛盾的情感。一方面,高星级酒店女性职员是为顾客建构理想的“家”而服务,因此,顾客在此“家”的建构过程中具有较大的话语权,而我者的主体需求完全被忽略。同时,此“家”的阶层定位为精英阶层,与我者的阶层身份并不完全相符,强化了他者空间的体验。另一方面,高星级酒店是一个典型的商业化空间,为了实现规模效应而选择剥夺个体主观能动性,将客房营造得千篇一律。为了提高酒店的运作效率,制定出一系列公共规则对私有领域进行渗透,以此来规范员工与顾客的互动行为,这也揭示了高星级酒店女性职员与顾客虚假的家人关系。这些都导致了这个看似符合大众期望的庇护所并不是那么完美纯粹,最终强化了高星级酒店女性职员他者身份的体验,以及对酒店“家”的不认同感。受访者G 谈道:“酒店是赚取利润的地方,家是一个充满爱的空间,设想一下,你身无分文,酒店会收留你?但家却不一样,是你避风的港湾。”

此外,高星级酒店女性职员在精心营造“商业性家”的过程中,还深受其负面影响:首先,在传统社会文化环境下,服务业被视为低人一等的职业;其次,酒店女性职员,尤其是前台部门,频繁地与形形色色的顾客接触,甚至可能遭遇男性顾客的骚扰,导致了外界的误解;最后,高星级酒店工作强度大,作息不规律,很可能影响到对我者“家”的兼顾。正如酒店男性职员受访者Z 所表示的,“以后我找另一半,首先还是非酒店人,因为酒店工作很辛苦,加班是常态,而且我也不想另一半总是在外抛头露面”。基于此,在酒店空间下,高星级酒店女性职员的失落感被进一步强化。

4 “私密性家”:想象与现实

“家”是创造和理解居住形式和归属感的过程,这个过程包括物质的和想象的元素(Brickell,2012)。在“商业性家”的建构过程中,高星级酒店女性职员习得了营造符合大众期望的、理想的“家”的经验,并将其延伸至居住空间,纳入我者“私密性家”的建构中。最终,在想象与现实的权衡中,她们建构了一个异质化的“私密性家”,分别表现为与酒店相似、部分复制酒店及与酒店毫无关联的3 种特质的“家”。

4.1 与酒店相似的“家”

我们通过调研发现,高星级酒店女性职员中,以高层管理者(简称高管)为代表,建构了一个与酒店相似的“家”。这个与酒店相似“家”的建构,主要体现在物质和情感两个方面,且其中隐喻了“家”的权力关系。

首先,高星级酒店女高管们继承了“商业性家”的物质消费品位与方式。她们将“家”的空间区位选择定位于高档小区,试图以空间区隔的方式,彰显我者的阶层身份与地位。在室内布局和物品陈设上,虽然没有照抄酒店,但同样秉持着“美学”“人性化”等理念,凸显消费品位。她们往往会精心布置客厅,营造典雅大气之感以传递自我的文化品位,如摆放名家艺术作品、老式留声机、雪茄柜等,甚至会点上淡雅的香熏……此外,对家居用品的挑选也十分讲究,如购置“天梦之床”同款床垫、骨瓷的碗碟等,甚至细微至对地毯绒毛长度的关注,受访者A津津乐道:“我家浴室地毯毛的长度有3cm~5cm,十分柔软舒适,比高星级酒店更胜一筹,因为酒店浴室的长毛地毯毛的长度仅在2cm左右。”不过,关于物质“家”的建构,高星级酒店女高管们仅延伸了酒店空间下的支配权,重点体现在对物质“家”的设想与规划上。

其次,高星级酒店女高管们践行“淑女式”的情感表达方式。对“私密性家”的建构,并不局限于物理空间,还注重日常生活中社会关系的实践。在与家人相处时,保持谦逊有礼的态度,认为“即使再亲密的关系,也应维持相敬如宾的状态”(受访者B),在处理日常矛盾冲突时,她们将酒店人超强的沟通能力与同理心表现得炉火纯青,如受访者C的丈夫谈道:“我太太是‘化干戈为玉帛’的能手,每当我们要发生争执时,她立马冷静下来,沏上茶,双方先缓缓,然后她再慢慢引导我说出自己的想法,找到我们的争执点在哪,分析有哪些解决方案,最后达成共识。”

另外,高星级酒店女高管们对于子女的教育,也渗透着高星级酒店的人际交互方式,进行绅士淑女式的培育,为子女报名参加礼仪培训课程,带子女参加聚会或社交活动,且每次都会精心打扮一番,受访者A描述到,“我都会要求儿子以绅士的姿态呈现在大众面前,头发必须是非常干净,白色的衬衫,别上蝴蝶结,外面套上小西装,配上一双锃亮的黑色小皮鞋,俨然一位小绅士”。

4.2 部分复制酒店的“家”

在高星级酒店一线部门(客房部、餐饮部和前厅部)工作2年以上的女性员工,建构了一个部分复制酒店的“家”。这个“家”是酒店“家”的建构经验与个人经历、习性相融合的产物,不同岗位类别员工的关注点会存在差异。

在物质“家”方面,该群体试图模仿“商业性家”的建构方式。通常,她们在“私密性家”的建构中,也会融入高星级酒店的元素,如舒适柔软的地毯、高品质的床垫、稀有珍贵的食材等,赋予“家”舒适放松之感。然而,“家”是一个权力化的空间,物质消费受到我者阶层身份的桎梏,因此,对于“商业性家”的物质复制,只能进行选择性地表达,如受访者N谈道,“我当时忍痛花大几万买了酒店同款“天梦之床”,我装修预算总计20万,所以其他大部分家具我只能买很一般的”。此外,该复制过程呈现出部门差异特征,如对于客房部的女性职员而言,更关注家的布局设计和装饰陈列,尤其是日常卫生维护方面,往往会借鉴酒店清洁客房的工作技巧,受访者O 谈道:“我每次在家打扫卫生,就像在酒店‘做’一间房一样,先拉开窗帘,打开窗户,让房间空气流通,然后将垃圾撤走,再是卫生间,最后是抹家具、物品,顺时针抹,抹的时候干湿抹布分开……”对于餐饮部的女性职员而言,更讲究日常的饮食。在准备饮食的过程中,注重营养均衡,甄选优质食材,选择合适且健康的烹饪方式,同时还注重摆盘的视觉效果。受访者U 谈道:“贝类我只喜欢吃黄金贝,它是北极贝中的臻品,500个普通北极贝中才有一个。”

在情感“家”方面,该群体践行了“女仆”式的情感表达方式,尤其是前厅部女性职员。首先,在日常生活中,对家庭成员给予无微不至的关怀,精心照料他们的生活起居,并考虑到对方的习惯与偏好。受访者E 谈道:“每天晚上我都会把我丈夫第二天要穿的衣服找出来,把衣服熨烫好,挂起来,然后把鞋子擦干净,袜子都搭配好,我比他先睡,会习惯性地把他睡的枕头、被子铺好。”即使是面对中国式婆媳关系难题,对于前厅部的女性职员而言,也没有那么棘手,她们的秘诀是将婆婆想象为自己的“VIP 顾客”。受访者M 谈道:“我婆婆上次住院,我负责和医生沟通饮食注意问题,到点起床煮好早餐送去医院,然后吃饱了休息多少个小时(后),削点水果给她吃,几点走动走动,几点睡觉啊……这些都是我安排好的,甚至连电视机的频道都调了她平时最爱看的台。”其次,部分前厅女性职员,还将酒店情感家的建构方式延伸至家之外的空间,具体表现在待客之道。

由此可知,该群体通过“女仆”式的情感实践,将女性阴柔气质中的顺从展演得淋漓尽致,尽管她们与真实家人是一种平等的权力关系,可以充分自由地表达自己的情绪与观点,但她们会不自觉地将从属关系渗透到与家人朋友的日常交往中,以他人为核心,自己退居次要位置。

值得注意的是,在“私密性家”空间下,该群体对酒店的部分复制程度与工作年限、岗位性质(所属部门)息息相关,工作年限越长,参与“商业性家”建构的程度越深,相应地,在建构“私密性家”时对其复制程度越高。

4.3 与酒店毫无关联的“家”

对于高星级酒店前台部门(直接对客)的基层岗位且工作年限较短(2 年以下),或从事后台部门(非直接对客)工作的女性职员而言,她们建构了一个与酒店毫无关联的“私密性家”。

一方面,对于该群体中前台女性职员而言,“家”是一个抵抗的空间,她们通过日常生活实践,展演我者的不认同,塑造一个与酒店毫无关联的“私密性家”。首先,高星级酒店物质的“家”虽然高端奢华,但浮华不实用,并不适用“私密性家”空间,受访者Q 谈到,“地毯就是华而不实,我家是一定不会铺地毯了,虽然现在很流行,但我做酒店的,知道地毯有多难清理保养,非常不实用”;其次,该群体不认同酒店的情感表达方式,认为在人际交往中,尤其是与家人朋友,过度的谦虚有礼会适得其反,导致隔阂与生疏,反而随意地、自然地相处更能表达出亲密无间的情感,受访者J 提到,“只有和不亲近的人交往,才会把自己伪装得过度矜持有礼,家人之间肯定不这样,可以随意点,太拘于礼节反而显得生疏”;再者,“商业性家”蕴藏了虚假的“家人关系”,压抑了我者主体性需求的表达,引起了该群体消极的情感体验。另一方面,高星级酒店后台部门的女性职员并没有直接参与“商业性家”的建构过程,对“商业性家”的感知很弱,甚至无感知,因此,她们建构的“家”饱含我者的生活经验、兴趣习惯等,与酒店毫无关联。

5 “家”的协商:不对等的渗透关系

“商业性家”是一个强权力干预的空间,导致高星级酒店女性职员难以将“私密性家”的建构经验渗透其中。一方面,高星级酒店作为现代化商业空间,其设计过程需要实施一定程度的标准化(蔡晓梅等,2016)。标准化“家”的建构帮助酒店实现了规模经济、经营管理的可控性,也阻断了“私密性家”对“商业性家”的渗透作用。另一方面,高星级酒店女性职员为了避免受罚,往往不愿将我者的个人经验渗透至“商业性家”的建构中,如受访者Q谈到,“我们的工作流程都是标准化,如果你按照自己意愿来,万一哪个环节出差错或者遭到顾客投诉,结果是要受罚,所以我们不会去破坏规则”。

然而,“私密性家”是一个开放的空间,它不仅是个人对家的想象渗透,更是个人经验、阶层属性的物质化表征(Mallett,2004)。高星级酒店女性职员“商业性家”的建构经验却能够渗透于“私密性家”中,具体表现在以下3个维度。

第一,物质与消费维度。物质性是反映主体与空间相互关系的有效途径,“家”的物质消费与物质文化景观的建构,均隐喻着我者的个人经历与阶层身份(Miller,2001)。空间的流动使我们生活在一个充满想象并被想象中介、支配的世界里(林耿等,2015)。同理,高星级酒店女性职员在“商业性家”与“私密性家”之间不断流动,对“商业性家”的建构丰富了她们对精英阶层的想象,当返回“私密性家”时,她们希望通过想象力进入精英阶层,进而开展一系列空间实践。然而,在建构“私密性家”中,除了强调感知与想象对空间过程的塑造,还需关注空间中人的主体性(Anderson et al.,2003)。一方面,空间的差异会铸就个体不同的感知与想象,高星级酒店内部分工明确,每个员工的工作空间都有明确的约束和规范,导致他们对精英阶层“家”的感知是不完整的、割裂的,如客房部女性职员对精英阶层“家”的家居物质消费与摆设有更全面的感知,而餐饮部女性职员则对精英阶层“家”的饮食消费有更强烈的体验,从而导致该群体对精英阶层“家”形成了差异化的想象;另一方面,在空间的日常生活实践中,尤其是物质消费,与我者的阶层身份紧密关联,不同的社会阶层拥有不同的消费习性,持有不同的经济资本与文化资本(王宁,2011),因此,高星级酒店女性职员并不能完全自由地实现对想象的生产,而是置于我者阶层身份的“枷锁”之下,最终建构出想象与真实相混淆的我者的“家”。基于此,在“私密性家”的空间下,该群体建构了3 种类型的物质“家”,即完全复制、部分复制及毫无关联的“家”,而它与个体的职位级别息息相关。可能的原因是:职位级别越高的员工对“商业性家”空间的感知与体验越丰富,高星级酒店的中高层管理者通常来自基层,经历过轮岗,并具有丰富的前台部门工作经验;其次,高星级酒店职位的晋升十分注重员工的酒店从业经验与年限,因此,女性职员职位级别越高,酒店工作年限往往越长,对“商业性家”的认同感越强烈,更愿意自主自觉地践行对“商业性家”的复制;最后,高星级酒店女性职员职位级别越高,其所属阶层往往地越高,从而使她们在从事“私密性家”的建构中,遭受的经济资本的桎梏越少,因此会对“商业性家”进行较高程度的复制。

第二,情感与身体维度。身体是与情感联系最紧密的空间尺度(朱竑等,2015)。“家”空间的情感建构是以身体为媒介展开的,同时,在空间规训与主观能动的互动博弈中,表现出3 种不同类型的身体实践,即完全复制、部分复制及未复制酒店“家”的情感表达方式。身体的空间性要求从身体出发,探讨蕴含于身体的空间社会权力(陶伟等,2015)。高星级酒店是典型的商业化空间,其本质是追求利润最大化,为了实现成本与效率的目标而将日常工作高度程序化、标准化,即对高星级酒店女性职员的身体进行严密的规训与监视,企图达到控制、规范和支配身体的目的,把外在强制性转化为人们内在自愿性(汪民安,2004)。同时,此身体规训实现了空间的跨越,致使酒店女性职员在“私密性家”空间下,复制了相似的身体表达。身体与空间的关系,除了空间对身体的塑造与规训,还包括身体对具体空间情境的感知(陶伟等,2015)。高星级酒店为了提升顾客的忠诚度,加强与顾客的情感联结,在日常培训中,努力唤起高星级酒店女性职员对“家人”关系的想象,但是私人情感的商品化会导致自身的真实感受遭到异化;另外,高星级酒店女性职员被要求遵守一系列正式和非正式的规则,不断地生产、压抑或改变自己的情绪状态,以满足顾客的情感需求(吴心越,2019),致使其获得消极的情绪体验,虚假的“家人”关系、压抑的情感体验,导致高星级酒店女性职员不愿意在“私密性家”空间从事相似的身体表达。高星级酒店女性职员复制“商业性家”的情感部分时,徘徊于自觉与不情愿之间,最终在时间维度上取得了平衡。步入高星级酒店行业初始(工作年限2 年以内),身体规训与实践的强度均较弱,复制“商业性家”情感建构方式的自觉性较低,并且在“商业性家”空间下,“家”的情感边界是模糊的,想象中此处是“家”,而现实中此“家”并不是“家”,强烈的情感对比冲突,产生了消极的情绪体验,致使其不愿复制“商业性家”的情感建构方式,“总说要把顾客当成‘家人’,但现实是不可能的……顾客是上帝,而我们也只能伪装自己的情绪,太压抑了,在真实的家,我肯定不会这样,‘打不还手、骂不还口’”(受访者Q)。随着在酒店工作年限的延长,身体规训与实践强度逐渐增强,同时,为了缓解消极的情绪体验,高星级酒店女性职员发挥自身的能动性,不断使“商业性家”与“私密性家”的边界清晰化,明确此“家”并不是“家”,仅为工作场所而已,从而降低高星级酒店女性职员对商业性情感“家”的抵触心理。由此可知,高星级酒店女性职员对商业性情感“家”的复制程度随工作年限的延长而增强。

第三,权力与性别维度。家是一个典型的性别化空间,女性是建构家的主体(Chee,2012),并在不同的时空背景中扮演差异化的角色。在传统话语中,“家”是一个蕴含阴柔女性气质,从事照料工作的地方(徐安琪,2010),而“商业性家”延续了对“家”的传统理解。因此,在“商业性家”的建构过程中,高星级酒店女性职员将传统女性气质发挥得淋漓尽致,沉浸于日常家务之中,进行着顺从、隶属的身体实践,抑制自我需求的表达与满足,正如受访者H提到,“我每天的工作就是,清洁、整理与布置房间,为顾客准备生活用品,像仆人一样为顾客提供服务……”。在“商业性家”的空间下,日复一日地扮演着传统女性角色,当转换到“私密性家”空间时,势必会将其渗透至日常生活实践之中,但这种渗透并不是完全的。“私密性家”不同于“商业性家”,没有非常严密的权力控制与监视,具有更大的开放性与张力,能够延伸至更广阔的外部空间。随着社会生产力的发展与女性意识的觉醒,现代女性的身心不再桎梏于家内,而是广泛地接触家外广阔的世界(Varley,2000)。相应地,现代女性们对家外世界的体验与经历也会对她们建构“私密性家”产生影响。同理,高星级酒店女性职员在积极响应“走出家门、走向公共领域”的号召下,重构“私密性家”的空间权力关系。一方面,将“商业性家”中传统女性角色的展演融入其中,如日常交往中以他人为核心,自己退居为次要位置等;另一方面,高星级酒店工作的特殊性易产生工作与家庭的矛盾,经常加班,作息紊乱,甚至与家人分居等导致女性职员们需要改变“家”中的性别权力关系,将男性纳入日常家务、抚育子女的工作中,最具颠覆性的是男性对厨房空间的使用(Floyd,2004),受访者I 的丈夫提到,“我太太平时工作很忙,而我是事业单位的,朝九晚五,工作较清闲,所以家里主要是由我负责做饭、照顾孩子和做家务”。基于此,在“私密性家”空间下,高星级酒店女性职员将传统与现代女性角色糅合,展演出独特的女性气质,这种气质与其工作经历息息相关,如高星级酒店前台部门的工作经历不断塑造与强化了传统女性气质。而高星级酒店后台部门并不直接参与“商业性家”的建构,其工作时间固定,工作与家庭的矛盾并不尖锐,因此,该部分酒店女性职员在建构“私密性家”与“商业性家”中扮演的角色是相剥离的。

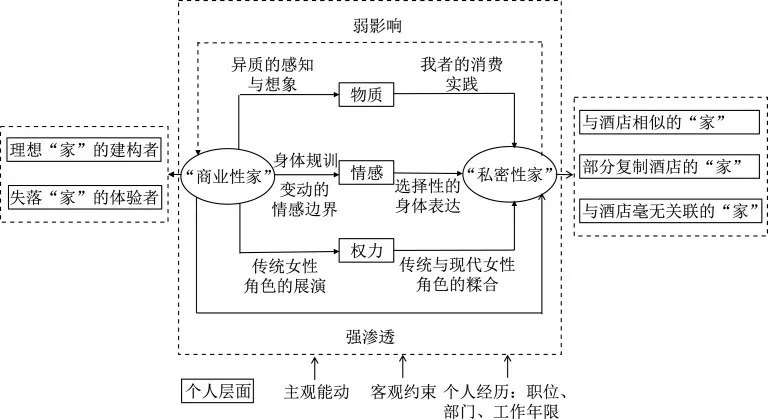

由此可知,高星级酒店女性职员建构的“商业性家”和“私密性家”是彼此渗透和共同协商的,且其协商过程存在不对等的渗透关系(见图1)。

图1 “商业性家”与“私密性家”的协商过程

6 结论与讨论

本文援引“家”的相关理论,通过剖析高星级酒店女性职员在酒店空间与居住空间下“家”的建构与协商过程,阐释了“商业性家”与“私密性家”的关系,进一步拓展了“家”理论的内涵及外延。

首先,高星级酒店女性职员建构的“商业性家”与“私密性家”既存在共同点又存在差异性。共同点主要表现为:在物质维度上,两个“家”不仅满足了人们展演日常生活的物质诉求,而且还是一个庇护所,帮助人们远离外界生活的危险与纷扰;在情感维度上,两个“家”均试图营造积极的情感氛围与体验,并通过日常生活中人际交互的身体实践来实现;在权力维度上,两个“家”都是阶层化的空间,“商业性家”定位为精英阶层的“家”空间,而“私密性家”在高星级酒店女性职员群体内部呈现“家”空间的区隔。差异性主要表现为:“商业性家”是商业化的、他者的空间,这个“家”仅具有一种家的氛围,蕴含着严密的空间权力管制,剥夺了人的空间主体性,其本质为虚假的“家人关系”,而“私密性家”是真实的、我者的空间,这个“家”饱含了我者的生活经验、亲密关系与身份意义,代表着记忆、渴望、统一和团结。

其次,高星级酒店女性职员建构的“商业性家”与“私密性家”并不是割裂的二元关系,而是在不断的互动协商,两者存在不对等的渗透关系。“商业性家”对“私密性家”是强渗透关系,高星级酒店女性职员在“私密性家”的建构过程中,将异质化的空间感知与想象转化为我者的消费实践,在空间规训与主观能动博弈下进行选择性的身体表达,并且将传统与现代女性气质糅合展演,此外,该过程还受到高星级酒店女性职员自身属性的权力作用,其关键因素为阶层、个人经历(职位、部门、工作年限)等。然而,“私密性家”对“商业性家”的渗透却微乎其微。

再次,高星级酒店女性职员建构的“私密性家”仅是对“商业性家”建构方式的浅层复制。在物质方面,主要是对家居的消费与陈列方式的复制,且与我者阶层成正相关;在情感方面,主要是对情感的身体表达方式的复制,并不涉及情感的身体体验,且与个体在酒店工作的年限及所属部门息息相关;在权力方面,主要是对权力展演方式的复制,其复制规律与情感的“家”相似。此外,对于高星级酒店女性职员而言,职位级别越高,在前台部门工作年限越长,其对“商业性家”的复制程度越高。

最后,高星级酒店女性职员尤其是在前台部门工作的女性职员普遍面临家庭与工作的矛盾,这是导致酒店较高员工流失率的核心因素之一。

针对本研究结果,可从以下3个方面进行考量:其一,酒店层面,适度提升其建构“商业性家”的主体性地位,在特定情境下,允许其以专业人士的身份来表达和实践“家”的建构方式,同时,给予多角度的情感关怀,增强其对酒店“家”的积极体验;其二,家庭层面,打破传统“男主外、女主内”的性别分工,呼吁男性参与到家庭的日常照料工作之中,给予其更多的尊重、理解与支持;其三,社会层面,高星级酒店女性职员优雅且善于操持家中事务,兼具传统与现代女性气质,社会应扩大对其正面形象的宣传,以及提供其展现自我形象的机会,以此增强其身份认同感。

本文作为微观的个案研究,将样本群体聚焦于高星级酒店女性职员,具有一定的局限性。未来期待有更多的研究者关注高星级酒店其他群体,如男性、未婚女性等,关注其他类型酒店女性职员“家”的建构。