景区旅游轨道交通客流预测分析

作者简介:

王慧勇(1990—),工程师,主要从事交通运输规划与管理工作。

摘要:针对旅游景区客流量淡旺季波动较大,难以指导景区轨道交通的规划和建设这一问题,文章从景区旅游轨道交通客流特点出发,采用改进的四阶段法进行景区轨道交通客流量预测;按照出行目的对景区间的出行分布进行建模;根据景区各种交通方式的出行时间、费用等因素使用概率模型进行方式划分,得到景区最佳日客流量,并分配到轨道交通线上。该预测方法得到的客流量可以满足景区轨道交通的常态化稳定运营,并为景区轨道交通的规划决策者提供理论参考。

关键词:景区;旅游轨道交通;客流预测

中国分类号:U491.1+13A491803

0 引言

近年来,我国旅游产业发展迅猛,已成为国民经济战略性支柱产业。2019年,国内旅游人数达60亿人次,出境游客超过1.5亿人次,接待入境游客1.45億人次,旅游总收入达6.63万亿元,旅游业对GDP的综合贡献为10.94万亿元,占GDP总量的11.05%[1]。在交通运输部、国家旅游局等六部下发《关于促进交通运输与旅游融合发展的若干意见》后,国内许多景区启动了旅游轨道交通可行性研究或建设工作,如恩施青云崖、济源黄河小浪底、中卫沙坡头、福州永泰葛岭等。旅游轨道交通已成为我国进行产业结构调整过程中重要的版块[2],其客流的准确预测可以为旅游轨道项目开发提供重要依据。

目前国内外针对旅游轨道交通客流预测研究主要有两种方式:(1)按传统的铁路、观光小火车进行经济调查和运营组织设计,所得数据较为粗略,对财务评价、经济评价的支撑较弱,不利于项目融资计划的开展;(2)按城市轨道交通客流预测进行研究,通常采用四阶段法,由于旅游交通特征与城市通勤交通特征存在较大差异,导致预测结果偏大。本文通过分析景区旅游轨道交通及其客流出行特征,引入拓展的四阶段法,对景区轨道交通客流的生成和分布分别建模,确定景区轨道交通客流合理规模。

1 景区旅游轨道交通客流特性分析

景区旅游轨道交通客流可以描述为:在旅游景区内,以游览、观光为出行目的,通过轨道交通在空间上发生位移,在景点与景点间集中活动的人群。其吸引的客流量由两部分组成:以游览和观光为主的旅游客流和景区内工作人员及沿线居民的通勤出行客流。

1.1 旅游轨道交通特征

旅游轨道交通主要功能是满足游客快速、舒适地前往目的地参观游览、娱乐等需要,与只需实现乘客空间转移的城市通勤轨道交通存在较大差异。

(1)游览性。旅游轨道交通采用特定的制式、敷设方式,车体及线路整体与景区景色交相辉映,融为一体,兼顾了旅游观光功能。

(2)区域性。由于旅游资源空间分布不均,导致旅游产品开发程度不同,旅游服务设施配套也不同,使游客对旅游景点的选择常趋向一致。旅游轨道交通通常串联这些风景优美、风情浓郁的景点,集中分布在旅游客源地和旅游目的地之间,具有明显的区域性[3]。

(3)环保性。与机动车相比,轨道交通本身具有能源消耗少、环境影响小的客运优势。旅游轨道交通为了最大化地降低景区噪音、尾气、环境等方面的污染,采用新能源牵引供电、新材料车体,以达到交通与环境的和谐发展。

(4)替代性。由于经济、时间、审美等各种原因,旅游交通的替代性也显而易见,既表现为各种交通工具之间存在替代关系,也表现为同一种交通工具不同档次之间的替代性[4]。

1.2 旅游轨道交通客流特征

旅游轨道交通客流特性与旅游客流特性基本一致,与城市通勤客流有较大的差异,其主要特征如下:

(1)波动性。从时间特性来看,受季节影响,旅游活动在一年内极不均衡,使得景区旅游轨道交通客流具有明显的季节、一周内及单日不均衡性。越是著名的景区,旅游轨道交通客流的波动性越大。

(2)随机性。游客会在节假日或工作日任意时间选择任意景点,根据个人爱好、交通便利程度、时间及费用等因素考虑选择乘坐旅游轨道交通,其出行的时间较分散,出行距离也不确定,而通勤客流的出行时间和出行地点相对集中和固定。

(3)聚集性。这一特性与旅游轨道交通的区域性特征类似,多数乘坐旅游轨道交通的游客会选择气候适宜、环境优雅、设施配套、服务良好的热门旅游景区景点进行游览[5]。

此外,旅游轨道交通客流与通勤客流在出行需求上也存在差异,通勤客流对出行时间的敏感度和对出行舒适性的要求上均低于旅游轨道交通客流。

2 景区旅游轨道交通客流量预测方法

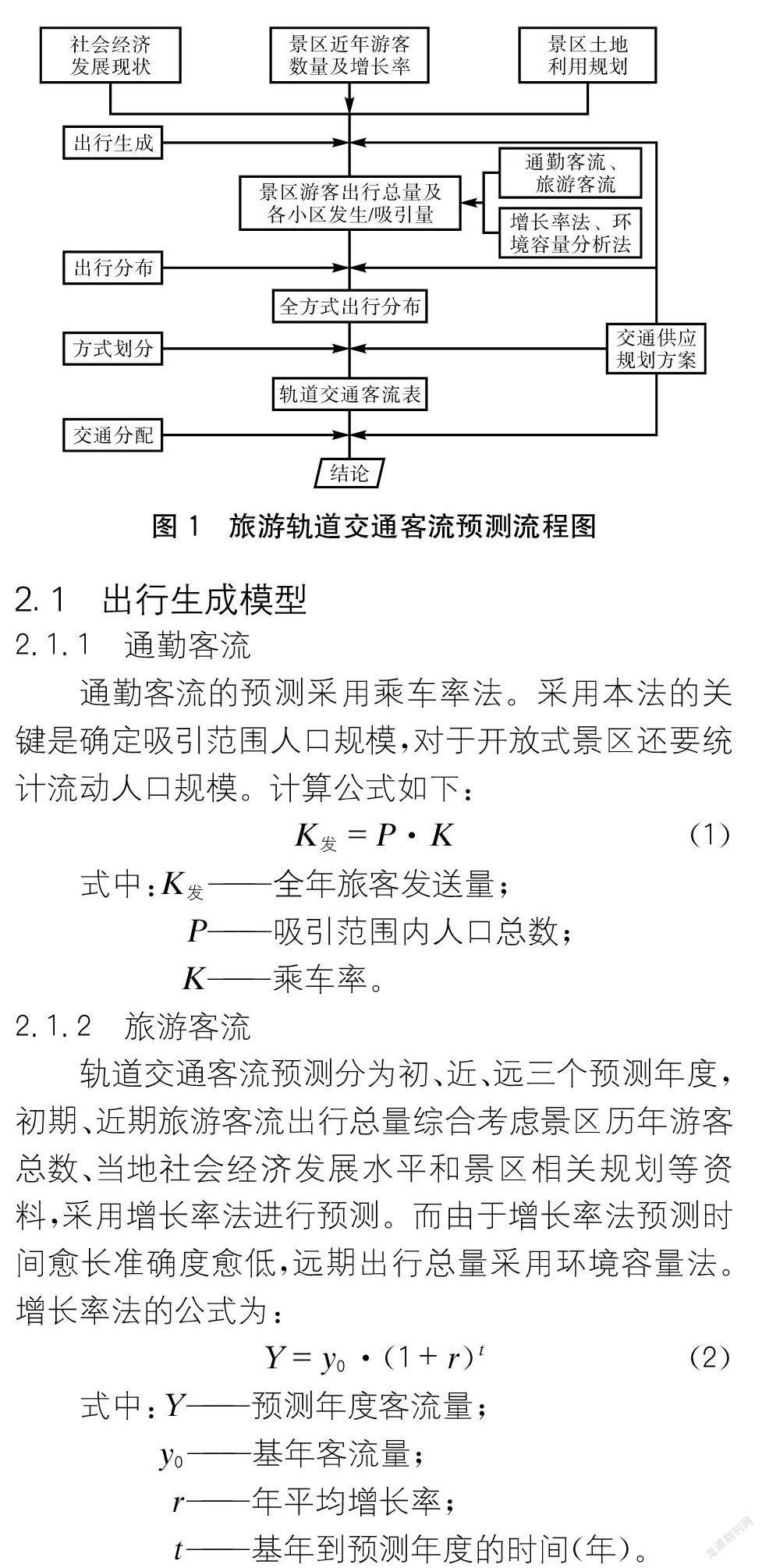

封闭式景区以景观资源为主,通勤客流主要是景区工作人员,客流量较小;开放式景区除了核心景观资源外,还包含一些城镇、村落和山乡环境,通勤的客流相对较多。景区以旅游活动为主,旅游轨道交通客流量中旅游客流也明显高于通勤客流。鉴于旅游轨道交通客流的特征,采用淡季和旺季客流进行景区轨道交通制式比选、运营组织设计是不合理的。本文提出应用增长率法和景区环境容量法来综合确定研究年度客流量,以避免景区客流波动对轨道交通规模的影响。预测思路如图1所示。

2.1 出行生成模型

2.1.1 通勤客流

通勤客流的预测采用乘车率法。采用本法的关键是确定吸引范围人口规模,对于开放式景区还要统计流动人口规模。计算公式如下:

2.1.2 旅游客流

轨道交通客流预测分为初、近、远三个预测年度,初期、近期旅游客流出行总量综合考虑景区历年游客总数、当地社会经济发展水平和景区相关规划等资料,采用增长率法进行预测。而由于增长率法预测时间愈长准确度愈低,远期出行总量采用环境容量法。增长率法的公式为:

景区的环境容量是指一定地域范围内的旅游区所拥有的景观资源对游人的容纳量。容纳量的大小是衡量一个旅游区具有多大的景观内涵,是否具有开发价值和发展前景的一个重要因素。环境容量法的公式为:

可游面积=总面积×可游比例(根据分区情况比例不定),可游面积通常取50%~70%,人均游览面积规模通常取5~10 m2/人。

2.2 出行分布模型

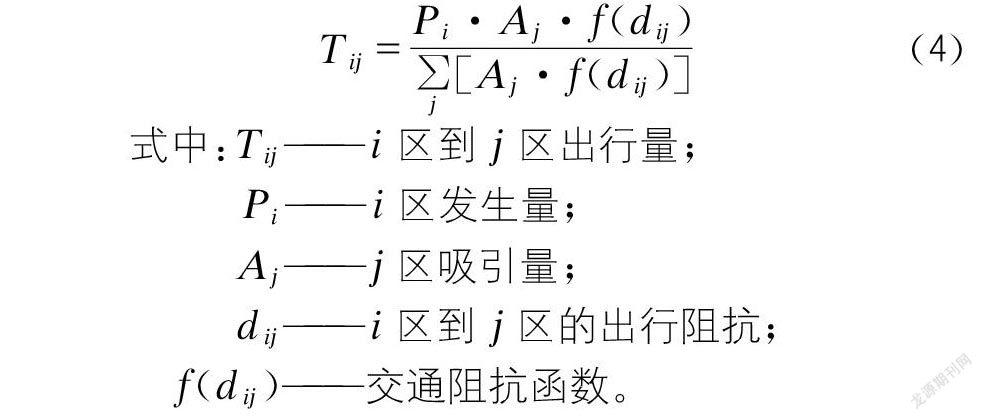

在旅游景区内,通常每个轨道交通站点服务于一个及相邻的几个景点,站点的吸引范围是明确的,可以包含一个或多个交通小区。因此,景区内的轨道交通客流分布,不需要考虑各景点内部客流分布。重力模型突出了各交通小区间的相互作用关系,比较切合实际。根据景区客流主要出行分布情况,采用重力模型计算站间交通分布。当轨道站点较少,客流分布较为明确时,可以根据客流的流量、流向直接计算站间交通分布。

2.3 出行方式划分模型

景区客流的出行最终是以某种特定的交通方式来实现的。概率模型假定对各种运输方式的选择是以各种运输方式所需的时间、费用等阻抗参数构成的各种交通阻抗大小为基础,以一定的概率关系构造的。通过不同出行交通方式间的竞争,应用Logit概率模型预测研究年度的旅游轨道交通出行量矩阵。

2.4 交通分配

旅游景区轨道交通线网单一,在完成旅游客流出行分布和方式划分阶段后,便得到了轨道交通承担的客流量。当景区规划旅游轨道交通线网时,可采用随机用户平衡模型将客流量分配到景区的轨道网上。

3 结语

本文根据旅游軌道交通客流特点,利用环境容量法确定远期景区最佳游客量,利用增长率法预测初期、近期景区交通生成量,并利用重力模型和Logit模型对景区旅游轨道交通客流进行分布和方式划分预测。由于本文未搜集到相关景区的客流资料,没有针对具体案例验证本文研究方法的准确性,后续研究中,将对本文提出的方法进行实际应用、改进和完善,以使其能更有效地指导景区轨道交通的建设。

参考文献:

[1]中华人民共和国文化和旅游部2019年文化和旅游发展统计公报[DB/OL].https://www.mct.gov.cn/whzx/ggtz/202006/t20200620_872735.htm,2020-06-20.

[2]蔺 钦,刘云霞.基于拓展四阶段法的旅游交通客流预测[J].汽车实用技术,2017(19):206-208.

[3]项 译.基于手机信令数据的旅游交通客流特征分析研究[D].南京:东南大学,2017.

[4]钱琳琳.大型旅游景区交通组织与管理方法研究[D].南京:东南大学,2015.

[5]曾炎盛.旅游景区停车供需分析方法研究及应用[J].山东交通学院学报,2019,27(2):30-37.