后窗上的爬山虎

倪苡

晌午,乔一凡放下熨斗,身子轻得像一张纸,落在椅子上,然后,她整个人向椅背贴靠过去。她瞥了一眼外面刺眼的阳光,皱皱眉头,站起来走向阳台,强烈的阳光直逼过来,她的眼里顷刻间注满了泪水。她赶紧拉上了窗帘。

室内光线暗淡了一些,挂在衣架上的白衬衫像突然蒙上了一层灰。乔一凡把手放在白衬衫上,白衬衫带着湿湿的水汽,热气还没有完全散去,比乔一凡冰凉的手稍暖一些。她用手在衬衫上来回摸几下,衬衫上的温度散去了。她把衬衫拿进房间,挂在衣架上。这是她为丈夫准备的明天的衣服,明天丈夫去苏州做讲座。

眼下临近高考,李涛作为金立高中的名师,他最忙的时候到了。各高校争着邀请他做讲座。李涛是预测高考作文的高手。

这件衣服是乔一凡精心为李涛准备的,一件长袖白衬衫。按目前气温,大部分人已经穿上了短袖。李涛昨天还穿着一件短袖,今天早上,他没有穿乔一凡为他准备的短袖衬衫,穿了长袖衬衫。乔一凡是专职太太,每天看天气预报,给丈夫准备第二天的衣服,但她没想到丈夫出了点小意外。今天早上,李涛跳过挂在衣架上熨得平平整整的短袖,挑了一件长袖。

乔一凡已经有五年不上班了,她得了一种难以启齿的病,近两年已经不再化疗,人也精神了些。儿子上了大学,她不再上班,专门伺候着丈夫。她给丈夫熨衣服时心里暖暖的,给丈夫做饭时心里也暖暖的,她每天祈祷自己的身体不要再出岔子,她要守着这个家,守着丈夫和儿子。

昨天晚上,李涛深夜回家的时候,乔一凡正闭着眼,像猫一样蜷缩在沙发上,耳朵里塞满了电视机里的购物广告内容。电视上是什么频道不重要,重要的是家里要有点人气。乔一凡本来就不擅于社交,自从生病后,她更没有朋友了。从早到晚,她连电话都没有一个,除了听见自己的脚步声,家里跟没人似的。她心情好的时候,还跟家里的物品说说话,比如,她在家里找指甲剪的时候,就自言自语说,唉,记性真的越来越差了,把你放哪去了?她心情不好的时候,走到房间,躺床上;走到客厅,躺沙发。家里静得空气都流不动。

李涛是名人,应酬多,晚归是再正常不过的事。李涛一进门,乔一凡睁开眼,还没从沙发上爬起来,就看见了李涛手臂上的伤。她猛地站起来,整个人摇晃了一下。她还是迅速地走上前,抓住他的手臂,问,这是怎么了?这是谁干的?

李涛轻轻推开她,说,没关系,不小心划破了。

乔一凡愣愣地站在原地。李涛放下手包,弯腰去鞋柜里拿拖鞋。乔一凡还是愣在那里,平时李涛的拖鞋都是乔一凡给拿的。

李涛转身去卫生间,乔一凡这才追上去,说,先上点药,伤口别碰到水,防止感染。她从备用药箱里拿出阿莫西林胶囊,掰开外壳,将粉末倒在他手臂伤口上。他一言不发,不看她,只呆呆地望着窗户。她替他上完药,顺着他的目光看去,他看着的应该是厨房窗户外的那几根长约四五寸的爬山虎。爬山虎紧紧地贴在玻璃上,这会儿看上去,像是玻璃的裂痕。

处理好伤口后,李涛拍拍乔一凡的肩膀说,你先睡觉,我去书房,一会儿就好。

乔一凡哪睡得着觉,她开着床头柜上的小灯,等着李涛。她今晚烦心的不是丈夫拍她肩膀这事。

她烦心过丈夫只拍她肩膀这事。五年前,她有一头瀑布一样的秀发。丈夫让她先睡时,都是抚着她那头秀发的。有时,丈夫还开玩笑说,你看,你让我的手滑了一跤。说罢,他放在她秀发上的手迅速往下一软。自生病化疗后,她那一头秀发再也回不来了。如今她头发长出来了,可头发莫名其妙地就变成卷曲的,粗硬的。丈夫让她先睡觉时,都是拍她的肩,再也不摸她的头发了。这五年,她为失去一头秀发,哭到偏头痛。

她躺在床上,想着丈夫的伤口。她不是侦探,但她一眼就能看出来,那是抓伤,五条抓痕深浅不一,间距不等。乔一凡想着,把右手放在自己的左臂上。对,丈夫的伤也是左臂,她回忆着他手臂上伤痕的位置,再看看自己放在左臂上的手指。有一浅痕在手臂的内侧,那应该是大拇指的位置。手臂的外侧有两道出血的深痕,估计是食指和中指作的案,无名指和小指的抓痕相对浅些,特别是小指留下的那道,不仔细看,几乎可以忽略不计。

乔一凡将熨好的衣服挂到房间的衣架上,又在想李涛手臂上的伤。昨晚,他没有给她任何解释,这几年,他们的交流越来越少了。

几年前,乔一凡生病化疗期间,一天早上,当晨光透过窗帘,照亮满房间时,李涛睁开惺忪的睡眼,两条胳膊抬起,准备伸个长长的懒腰。李涛抬起手臂,手臂上的一缕长发飘飘悠悠地落在他的脸上,他快速地从脸上抓起那缕长发,再看看身旁的乔一凡,他看见了她头顶偏右的地方,有鸡蛋那么大的光滑的头皮,李涛闪电般地将那缕头发扔了出去,他恐惧的模样像是在扔一只突然掉在臉上的死蛇。他的目光变化无穷,从惊恐变成平静,又变成软弱,最后停在软弱上,像唱着一首挽歌。乔一凡赶紧用右手捂着自己那一小块秃顶。这小秃顶其实不是昨夜产生的,她几天前照镜子就发现了,此后,她每天都用生姜片在那块掉发的头皮上磨半小时。她期待李涛还没发现时,那一片的头发已经长出来了。她每晚睡觉前都用长发盖好那块头皮,再躺下。今夜长发不听话地离开了遮盖区。

此后,乔一凡睡觉时再也不枕着李涛的手臂了。她提出分床睡,李涛没同意,说她生病了,他应该照顾她,不应该把她扔在黑暗里。乔一凡心里疼得不行,她替自己疼,也替李涛疼。

李涛是爱乔一凡的,他当年追她追得很辛苦。他们俩是南师大的校友,乔一凡是校花。时光倒回到二十年前的南师大校园,李涛漫步在操场上,埋头看《雪莱诗选》,翻到《致索菲亚》,“你多美,陆地和海洋的女仙……”,刚轻声念完这一句,一个女孩从他身旁走过。李涛抬头看见了一个背影,一个一头秀发的背影,那是怎样的风一样柔软的黑亮头发呢,他说不出来,他脱口而出的是:女仙。后来他们恋爱了,成家了。李涛在动情时,总会轻轻说,女仙。他说他是先爱上了女仙的头发,再爱上女仙的。夫妻共同生活的这十八年,乔一凡不止一次想过,李涛是爱她,还是爱她的头发?在结婚最初的几年,他们过得并不富有,但李涛曾多次托人从国外买洗发护发用品。

阳光从正空中慢慢向西移动,时间已接近下午两点。乔一凡来到厨房,她并没有食欲,只是站到北窗前。这爬山虎是前些日子爬上他们家窗户的,它适应性极强,是喜阴植物,又不怕阳光。乔一凡看着它,它刚长出几片豆大的小叶,西斜的阳光照在小叶上,可以看见叶片上有如同少女脸上的细小茸毛。微风拂过,小叶片轻轻碰一下玻璃窗,过一会儿,再调皮地碰一下玻璃窗,像是一种挑逗。昨晚的李涛看着这爬山虎,心里在想什么呢?

乔一凡看着爬山虎,想着李涛手臂上的伤痕,那伤痕很有可能是女人下的手,男人下手,一般使用拳头。李涛和那女人之间发生了什么事呢?这些年,乔一凡只知道,李涛越来越有名,已经有跨省的学校邀请他去做讲座了,他越来越忙,常常出差。出差是件苦差事,李涛每次出差回来,情绪有好有差。情绪差的时候,他只是沉默着,从没跟乔一凡发过火。这么好脾气的男人,会惹到谁呢?

乔一凡想不出头绪,在家里来来回回走着。她担心他,心里烦透了。她拿出手机,给李涛打电话。无人接听。她打了三个电话,李涛还是不接时,她慌了。她有了去学校找他的念头。

她自从生病后,就没有去过他的学校。他的学校也是她的学校。她曾经那么美,是他的骄傲,现在她变得连自己都不敢照镜子了。她化疗后,开始掉头发时,一天早晨,她刚坐起身,发现李涛站在床前,面色凝重地看着她的枕头。她扭头看自己的枕头,看见了浅蓝色的枕头上沾着两三处血色斑点。她的泪一下子就涌出来了。她所有的不堪他都看见了。

乔一凡知道李涛是完美主义者。她生病住院期间,跟他说,我不希望任何人看见我现在这个样子。李涛说,好的。她在病床上常常听见他接电话时说,哦,谢谢,医生说她现在需要安静,亲朋好友最好不要打扰。

她现在怎么能去学校,给他丢人现眼呢?乔一凡给小尤打电话,在学校里,小尤是她的好朋友。

小尤,在忙吗?

凡姐啊,不忙。你在哪里啊?

在家呢。我给李涛电话,他没接,我有点事跟他说,你帮我喊他一下。

哦,凡姐,他正在接受电视台的采访呢。

那好吧。谢谢。他采访完会回电话的。

没等小尤回话,乔一凡匆匆挂了电话。她怕跟人交流,她怕回答别人的问题。她也知道自己已不是一个正常人。李涛没有弃她而去,已经够好。他是公众人物,在接受采访时,不止一次提到妻子非常支持他的事业。他的原话是这样的,可以说,没有妻子的支持,就没有我的今天。记者再问,在几年前对您的采访中,您也说过这样的话,无数观众为之感慨。現在据说您的妻子身体不太好?观众朋友们也非常关心这位幕后英雄,她情况怎样呢?李涛非常坦然地说,她身体确实不好,现在,我只要有时间就回家陪着她,她恢复得很好。这段采访,让李涛成为全市女性心中的男神。

这天,李涛一直没有回电话。乔一凡也不愿再打过去。她在沙发上躺着,看着客厅东南角的绿萝有了几片枯叶,该修剪了;挨着绿萝旁的花架上的“一帆风顺”,花和叶都有点蔫,该浇水了。她看着它们。她依然躺着。李涛有时做讲座,有时喝酒,有时上课,不接电话也不是什么大不了的事。但今天不一样,他手臂上的伤,像一根鱼刺,卡在乔一凡的喉咙里,让她不得安宁。

愁容满面的乔一凡刚闭上眼睛,就听见了开门声。李涛进来时,乔一凡立刻从沙发上坐起,有些恍惚。由于阳台上的窗帘被拉上了,客厅里光线不好。李涛进门后随手开了灯。

他问她,你不舒服吗?

乔一凡说,你怎么不回我电话?

哦。忙忘了。你不舒服吗?

没有。

那我去书房做明天的课件。

乔一凡说,等一下。

刚刚跨出去几步的李涛回过头,他的眼神那么温软。乔一凡站起来,说,我再给你上点消炎药。

李涛先是愣了一下,那样子他像是忘了手臂上的伤。他说,已经没事了。

乔一凡说,还是再上点药,小心点的好。

上药时,李涛沉默不语。

乔一凡说,这都是碰哪儿了?

这句话本身就像是自言自语。李涛没有回答这句话。

片刻,李涛说,好了吗?明天的讲座,还有许多内容没有准备好,我要忙去了。

乔一凡放开李涛的手臂,看着李涛匆匆走进书房。

乔一凡心平气和地去厨房做饭,她习惯性从冰箱里拿出章鱼,他们家冰箱里一年四季不缺章鱼,因为李涛喜欢吃章鱼。今晚,乔一凡拿出章鱼后,又把章鱼放回了冰箱。她想着李涛手臂上的伤,章鱼是海货,属于发物。不管李涛手臂上的伤跟哪个女人有关,他回来了,感觉上就跟外面女人无关了。

饭桌上,李涛不看乔一凡,专心致志地吃饭,咀嚼声有点夸张。乔一凡停下筷子看他,他依然不抬头。乔一凡看他良久,就问,那伤怎么来的?

不小心碰的。

碰到别人指尖上了?那分明是指甲划痕。

李涛不语。

乔一凡说,我不是胡搅蛮缠的人,可你也别以为我有多傻呀。

李涛放下筷子,说,吃饱了。没什么事的,你不要多想。

乔一凡痛苦地闭上眼睛,低下头,用两只手撑着额头。李涛转身离开餐桌,又去了书房。

关于伤口的来源,李涛是铁了心不肯说了。乔一凡如果再刨根问底,就有点不够体面。乔一凡记得,三年前她头发掉光的那段时间,戴着发套。有一天夜里醒来,她看见李涛已经进入深睡眠。她拿下发套,让头皮透会儿气。哪知李涛在这时要起夜,他打开灯,看见了光着头,眼睛瞪得大大的乔一凡正看着自己,他失控地尖叫了一声。那时的李涛几乎崩溃,也没有抛弃她。她一个病人,有什么资格步步紧逼他呢?

乔一凡在床上等着李涛,她自从生病后,就远离了手机。都说长时间看手机,对这不利对那有害的。她这病身子,更是对手机敬而远之。手机于她,只有两个功能:接打电话和知晓时间。她把手机握在手里,像个瘾君子,一会儿看一下,过一小会儿又看一下。有时中间间隔不超过两分钟。太晚了,都快十二点了。李涛还是不来房间睡觉。乔一凡越来越焦虑。就是因为那道伤口吗?以前的李涛出差不回家,或者在书房工作到深夜,这些情况太多了,她也没有焦虑过。

十二点。他还没来。他这是在发出一种危险信号吗?乔一凡的偏头痛好像犯了,疼得她牙齿咬得咯咯响。

她下床,头疼得厉害,必须吃药了。她下床后,没有去拿药,倒是先去了书房,书房门紧闭。乔一凡耳朵贴着房门听了一会儿,一点动静都没有。

她轻轻推开门,李涛躺靠在椅子上睡着了。乔一凡的闯入,惊醒了李涛。李涛说,哦?都几点了?怎么睡着了。说罢,他收拾办公桌上的一些资料,离开了书房。乔一凡也跟着离开书房,随后,李涛洗澡。乔一凡上床。乔一凡忽然想起自己是下床找药的,可现在头真的不疼了。李涛是她的药。

次日,李涛出门前,乔一凡惦记着他的伤口,要看一眼才放心。她看见伤口愈合得很快,结上了黑黑的痂儿。她放下他的袖子,把袖口上的扣子扣好。李涛拍拍她的肩膀,出门去了。

乔一凡站在阳台上,看着李涛拖着行李箱向小区门口走去,他的背影挺拔,步履稳健。他越走越远,直到被高大的树木和楼房淹没。乔一凡心中又飘荡出不安,她转身回屋,实在没什么可以做的。她又蔫蔫地躺在沙发上,才躺了一会,她就起来在家里转来转去,心里慌慌的,她慌什么呢?她看着她喜爱的花草,可它们也抚慰不了她的心。近两年,乔一凡身体稍好些,她的时间多得花不完。她大部分时间都放在花草上,她养过的室内盆栽花草不下二十种,但渐渐地,所剩无几。她看不得鲜艳的花朵在她的眼前一天天枯萎,看不得一盆好好的绿植变成一堆枯叶,如今家里只剩绿萝、富贵竹、“一帆风顺”了,一些难养的花草,她不再养了。乔一凡没生病时,是金立高中的数学老师,对数字有特别的偏好,闲时在家就数绿植的叶子、每个盆栽有多少片叶子,哪一天哪一盆新开出一朵花,这些她都清清楚楚。

现在,乔一凡的眼里放不下一片叶、一朵花,她烦躁了一整天。决定晚饭后出去散步。她白天不出门,晚上出门也都是李涛出差的时候。李涛不出差的日子,她都在家里守着,守着就不会错过他回家的时刻。

乔一凡戴着口罩,刚出电梯,看见右前方走来的是一楼的王妈,她即刻左拐。她不想跟别人谈她的病,但熟人遇到她,好像只想谈她的病。这让乔一凡很是犯难,别人问起她的病,她只能如实相告,她的子宫被切除了。可谁愿意重复着说自己是一个没有子宫的女人呢?

乔一凡的家离龙湖很近。她偶尔散步,都是到龙湖边走走。她喜欢湖边的风,喜欢奔跑的小孩,喜欢一群退休老人的吹拉弹唱。这些可以让她暂时忘掉自己是一个病人。绕湖走了大半圈,按以往习惯,照例坐到湖边的木椅上歇一会儿。刚坐下,旁边就来了一对小情侣。男孩将女孩被风吹乱的長发理顺,这动作让乔一凡伤感起来。她有一头长发时,李涛也喜欢做这个动作。乔一凡用无限缅怀的目光看着这对小情侣。男孩理顺了女孩的长发,女孩娇嗔道,我要去把它们剪了,都麻烦死了。

男孩道,亲,别别别,女孩子还是长发好看。

乔一凡听不下去了。她想着她的一头粗硬微卷的短发,是不是李涛也觉得女人应该是一头长发好看?这其实是毫无疑问的。

回去的路上,乔一凡感觉不到六月夜晚的怡人,她被这一对情侣的对话弄得上气不接下气,胸闷,她走得很慢。刚进小区,儿子发来视频,她努力让自己笑得自然些。儿子让她早点回家休息,不要太累。她再努力大笑,夸儿子懂事。

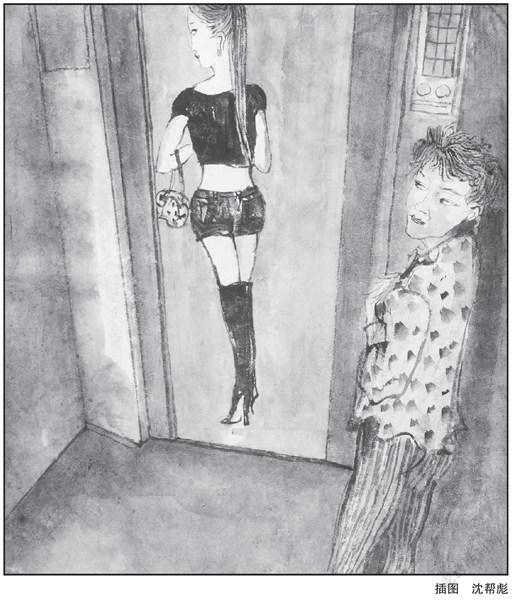

她正准备进电梯时,从电梯里出来一位埋头玩手机的女子。女子长什么摸样,她没印象,印象最深的是她的头发,她扎着一条很长的马尾辫,她的头发居然是绿色的。高挑的个子,黑色T恤,黑色短裤,肉色丝袜,脚上黑色的长筒靴盖过膝盖,短裤跟长筒靴之间留有约三十公分肉色,让整个人富有生机,这身打扮跟绿头发很配,没有违和感。

乔一凡走进电梯,在电梯门快要闭合的时候,刚刚出了电梯的女子忽然抬头向电梯望了一眼,电梯门很快闭合了。乔一凡就在一小方块的空间里了。她没有再想这个绿头发女子。

乔一凡到家门口时,吓了一跳,她家门把手上居然夹着一张纸条。纸条上写着六个字:还要躲着我吗?没有称呼,没有署名,没有日期。乔一凡手里拿着这张纸条,左看右看,楼道里连只苍蝇也没有。

乔一凡拿着纸条,站在门前,她不知道如何处置它,她甚至觉得这是有人放错地方了。她和李涛不需要躲着谁呀。首先肯定的是自己不需要躲着谁。难道是李涛?这时,她突然想到了李涛的伤,心里一阵哆嗦,赶紧拿着纸条进了门。

伤和纸条一定是出自一个人的手。乔一凡是理科生,有着缜密的逻辑思维。她必须理清头绪。是因为他躲着某人,某人弄伤了他。他为什么要躲着别人?经济债?情债?经济债的可能性不大,近些年为她治病花了些钱,但之前他们家有些积蓄的。治病后他们家并无债务。乔一凡不管钱,但她知道他们家不缺钱。

那就是情债?想到情债,她确定她踩在地雷上,她不愿意是这个结果,但她知道是这个结果。直到现在,乔一凡还没有天塌下来的感觉。她非常冷静地再次看看纸条,她想从这六个字上能看出点什么,比如对方是什么样的人?他们之间发生了什么事?他们之间动手时,李涛有没有反击?

想着想着,乔一凡还是忍不住哭起来,这是她心中完美的男人啊。她现在想起他,如此遥远与陌生。乔一凡哭得上气不接下气,她劝告自己安静下来,她的心脏受不了这突如其来的悲痛。她是快要失去他了吗?

乔一凡来到李涛的书房,只有在书房,她才能感受到他的气息。乔一凡坐在办公桌前的椅子上,把纸条放在电脑上,仔细端详着上面的六个字。她这才注意到纸条上的行书写得相当的漂亮,可这漂亮的字像鸟喙似的一下一下啄着她的心。她不敢再往下想对方是什么样的人,越想她越觉得自己在一寸一寸矮下去,直至无地自容。她是一个癌症病人,对方是什么人都比自己强一百倍。

她不再看纸条,摸着李涛桌上一本又一本的书,办公桌上一大叠书,《学记》《理想国》《爱弥儿》等多么富有营养的书,再转身看看书橱,书橱里除了满满的书,还有各种奖牌和奖杯。乔一凡打开书橱,拿出那金奖的奖牌,是全国性的赛课取得的成绩,是李涛最为骄傲的成绩。乔一凡摸着奖牌想,李涛的优秀,可以抵过他的小错误吗?如果世上的事都可以做加减法就好了。她叹了一口气,把奖牌放回原处,就在她把奖牌放回去时,她发现了一本《雪莱诗选》。李涛把《雪莱诗选》藏在奖牌后面干嘛呢?

乔一凡拿出书,她惊得差点把书甩到地上,乍一看,这书上像结了蜘蛛网,又像是夹着枯掉的爬山虎的脚。再一看,不對,是头发。

乔一凡像被书烫了手一样,迅速把书丢在办公桌上,她目光惊恐,嘴巴张成O字型。那本《雪莱诗选》像一个长出了一缕头发的怪物,趴在办公桌上。

乔一凡盯着那本奇怪的《雪莱诗选》,她像一匹累坏的马,喘着粗气。她不停地告诫自己:冷静。冷静。当她平静下来,伸出手去,拿起书,细细一看,这些头发是夹在书里。她打开书,第一页,几根黑色长发。她用手摸摸,多么熟悉的手感,是不是自己的头发?第三页,是一根白色长发,她又用手捻捻,也像是自己的。第五页,一根咖色长发。这肯定不是自己的,她从不染发。第七页,一根褐色长发。第九页,一根浅黄色长发,带点卷,小尤笑盈盈的形象忽然在乔一凡脑海里浮现,这是不是小尤的头发?乔一凡来不及细想是不是小尤的头发,翻书的速度越来越快,像她的心跳。翻到第二十七页,绿色,一根绿色长发,她把这根头发拿在手里,看看长度,看看粗细,难道是她?电梯里遇见的女子是她见过的唯一染绿头发的人。她把这根绿头发放回了第二十七页。第二十九页,一根柔软的细细的黑色长发。再往后翻,没有了。

乔一凡的脑子有如一团乱发。下面该怎么办?谁能告诉她,接下来该怎么办?怎么办?打电话质问李涛吗?那她自己在家里翻箱倒柜找出这些麻烦来,是为什么呢?就是为了找出证据赶走他吗?她细细想想,自己从没有想过要赶走他。

乔一凡在书房里待了一夜。她一遍一遍地翻着那本夹着头发的书,看着那些头发,猜测着头发的主人,她们的职业、年龄、样貌等。她把与李涛认识以来所有重要的细节想了一遍,得出了甜蜜与痛苦的守恒定律,当初有多少甜蜜,现在就有多少痛苦。天快亮了,每个李涛在家的日子,她早上都用破壁机给他做营养早餐。现在,她的心像是被破壁机搅碎了一样疼。

整个城市在早晨醒来,窗外传来一地鸡毛的日常生活:早啊,上班去啊……今天骑自行车上班啊……走快点,这书包怎么背的,再不快点就要迟到了……乔一凡合上书,把书放回原处,把奖牌也放回原处,关上书橱门,恢复到没有被翻动过的模样。还有那张纸条,她本想把它撕碎,后来干脆把它烧在烟灰缸里,并洗掉了烟灰缸,书房跟李涛出门前并无二样。

她关上书房门的时候,忽然觉得自己是关上了潘多拉魔盒。

责任编辑 夏 群

3548500218583