课程思政下的地理项目化学习设计

——以“黄河滩区高质量发展”为例

段金叶 高保卫

(山东省青岛第二中学, 山东 青岛 266061)

一、项目背景

黄河滩区大迁建是脱贫攻坚战中史无前例的重大工程,记载着波澜壮阔的脱贫迁建故事,承载着伟大的脱贫攻坚精神。以黄河滩区为背景开展项目学习能够为当代中学生提供丰厚的精神滋养,利于深化立德树人的育人目标。

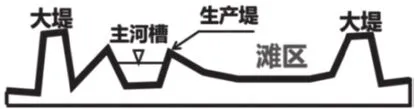

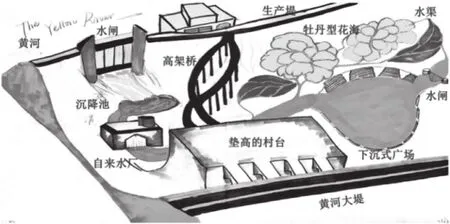

黄河滩区,是指黄河大堤与生产堤内临河黄泛区(见图1),既是行洪、滞洪和沉沙的重要区域,又是百万群众赖以生存的家园。但是,黄河滩区十年九淹的现状,又成了滩区人民无法打破的生存困局。滔滔黄河水在滋养百姓的同时,也让贫困落后像泥沙一样沉淀在滩区,成为社会民生发展的“洼地”。

图1 黄河滩区剖面示意图

“黄河滩区高质量发展”项目具有很强的地理学科价值。本项目学习突出了地理学科的区位、人地关系、可持续发展等核心概念,体现了对区域认知、综合思维、地理实践力和人地协调观四大核心素养的培养,学科特色突出。同时,该项目也具有很强的思政价值。以黄河滩区的高质量发展为主线,全程渗透脱贫攻坚精神,展现共产党人克难攻坚打硬仗的胆气,突出了中国共产党以民为本的根本政治立场。

基于以上分析,以“菏泽滩区可持续发展”为明线,以“脱贫攻坚精神”为暗线,设计项目活动(见表1)。选取贫困人口集中的荷泽滩区作为项目实施案例,因地制宜提出滩区脱贫致富的可行性方案,在以地理视角解读脱贫攻坚精神的同时,用政治视野感知党的先进性和人民性。

表1 “黄河滩区高质量发展”项目活动表

二、项目实施

围绕项目目标,确定两大探究主题。第一,治黄逐梦篇,研究滩区水文水系特征,感知滩区治理的复杂与艰巨;第二,蓝图绘梦篇,以防洪安居与乡村特色产业振兴为核心,讲述滩区脱贫攻坚故事,弘扬脱贫攻坚精神。基于两大探究主题设计项目流程图(见图2)。

图2 项目流程图

1.治黄逐梦篇

项目导入通过谚语、图片、视频等方式多角度呈现黄河滩区的生存现状。一是引起学生对项目主题的关注,引导学生关注民生疾苦;二是为“蓝图绘梦”作铺垫。本部分的主旨是从地理角度理清黄河滩区致灾机制。

(1)区域认知——绘图

项目锁定菏泽滩区,采取由小见大、由大入小的区域尺度观,从地方到滩区再到整个黄河流域,对黄河流域进行全方位的区域认知,使学生初步建立整体的流域观。教师设计系列绘图活动,指导学生在查阅资料的基础上绘制黄河上、中、下游流域图、黄河滩区水系图、黄河滩区剖面图等,为后续解读黄河滩区的区位特征及滩区水沙矛盾作铺垫(见图3、图4、图5)。

图3 黄河流域(局部)示意图

图4 黄河游荡型河道俯视图

图5 黄河游荡型河道剖面图

(2)综合思维——流域整体观

①黄河之水

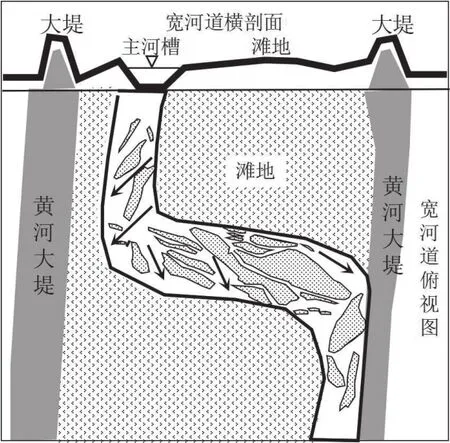

上世纪70年代,黄河出现断流现象。90年代末,危机加剧,1997年爆发了最严重的断流。1999年,国家授予黄河水利委员会黄河水量统一管理与调度权。1999年至今,黄河实现20多年未断流(见图6)。

图6 1972~2000年黄河下游断流统计图

从对“断流”原因和“畅流”措施的对比分析中,教师引导学生思考“断流”到“畅流”这一转变带来的启示。在讨论交流中达成深化流域协作认知的目的。教师适时提出习总书记在“黄河流域生态保护和高质量发展”座谈中提出的“有多少汤泡多少馍”,即“以水定需”的水资源观,加深学生对黄河国家战略的理解。

②黄河之沙

观看黄河滩区水患灾情短视频,增强学生对滩区及生产堤的感性认识,在情境创设和必备知识的铺垫下切入滩区致灾机制项目主题。教师呈现前期的绘图和文本材料。

黄河下游存在明显的游荡型河道特征,摆动幅度大,水流散乱,常伴有“横河、斜河”现象。游荡型河道由滩区和主河槽组成,滩区占河道面积的84%。滩区既是行洪区,又是人们生产生活的重要场所。解放前,黄河游荡型河道水患不断,沿岸百姓民不聊生;解放后,经过一系列综合治理,实现了历史上的“三年两决口”到现在“岁岁安澜”的治水奇迹。上世纪80年代以来,黄河下游的水沙条件发生了很大变化,下游来沙量减少,淤积率提高,形成了“槽高、滩低、堤根洼”的“二级悬河”现象。[1]过去,黄河下游防洪重点关注1万m3/s以上洪水,1992年以来,流量在500~3000m3/s时就会致灾,“小水大灾”现象突出。[2]

根据材料设计探究问题链:黄河下游来沙量减少,淤积率增加,试分析淤积率增加的原因;简要分析黄河下游出现“二级悬河”的原因;结合图文材料,简要分析黄河下游游荡性河道出现“小水大灾”的原因;针对黄河滩区的水患问题,从流域协作开发的角度提出有效措施。

黄河“小水大灾”的成因分析关注要素间的联系,通过引导学生构建径流量与含沙量的思维导图,培养学生的综合思维;水沙案例的探究进一步深化流域协作发展的整体观,为“防洪安居绘蓝图”环节做理论铺垫。

(3)拓展思辨——去留之争表观点

在黄河水沙案例探究之后,小组研讨生产堤去留之争。生产堤去留之争既是对案例的拓展思辨,又将滩区地理环境的复杂性外显,为阐释党和国家攻坚克难打硬仗、烘托脱贫攻坚精神做科学理性的情境铺设。

从课堂实施来看,近2/3的学生选择了拆除生产堤,较多的学生关注河流生态,选择“拆堤人退”为黄河泄洪提供空间。少数持保留观点的学生则提出了更有深度的看法,他们认为拆除生产堤会使流速进一步降低,反而增加淤积率,不利于黄河水沙输送,提出加强洪水预警、加固生产堤、建设高台、设置泄洪区等缓解黄河水患的新思路。

在学生充分讨论后,教师及时抓住课堂实施的“良机”,结合思政课的相关内容予以点拨和提升。教师再次引出习总书记在“黄河流域生态保护和高质量发展座谈会”上的重要讲话:“完善水沙调控机制,解决九龙治水、分头管理问题,实施河道和滩区综合提升治理工程,减缓黄河下游淤积,确保黄河沿岸安全。”习总书记的讲话充分展现了党和国家领导人对黄河滩区发展的重视,深入考虑老百姓的切身利益,展现了人民的利益高于一切的政治立场。

2.蓝图绘梦篇

“蓝图绘梦”是项目的关键,通过理性的分析和大胆的创意,引导学生关注滩区“精准务实、开拓创新”的脱贫攻坚精神。

(1)地理实践力——防洪安居绘蓝图

在对黄河滩区自然地理特征进行充分探讨和对生产堤去留问题进行理性论证后,学生对滩区的特殊性与复杂性有了更为深刻的理解。借此时机,教师适时推出项目的关键问题——滩区防洪安居规划。集体研讨以“模拟竞标会”的形式展开,三个防洪安居小组以答辩的形式分别向政府代表组和村民代表组阐述规划方案,在集中研讨的基础上优中择优,评选最佳规划方案。

其中,防洪安居A组凭借精美的绘图、条理清晰的规划设计以及精彩的答辩在三个小组中胜出。该小组聚焦水沙关系、立足河道和滩区综合治理,对滩区进行了理性又大胆的规划(见图7)。

图7 防洪安居A组工程规划图——王文浩、董鲁青、龚明德(2019级)

A组组长王文浩从七个方面对规划图做了阐述:第一,加固生产堤,建临河观景台,增设自动监测站,加强预警;第二,修建丁字坝,束水冲沙,减少横河、斜河对生产堤的破坏;第三,上游建水闸与沉降池,实现水沙分离,设自来水厂净化水质,保证村民饮水安全;第四,拆除农户分散小村台,集中建设大村台,提高村台抗洪水平;第五,修建农田水渠,实现自流灌溉,建设下沉式小广场,发挥休闲与防洪的双重作用;第六,农田集中管理,建设牡丹型花海,打造牡丹特色农田地标;第七,修建高架桥,连接村台、生产堤和大堤,既减少土地占用,又提供避灾通道。

“防洪安居绘蓝图”虽有“纸上谈兵”之嫌,但这种基于明确任务导向下的规划设计,能够培养学生认真严谨的科学态度;这种基于解决民生疾苦的头脑风暴,能够激发学生效力家乡的家国情怀;这种基于不同角色扮演的“模拟竞标会”,能够帮助学生体会“上下同心、尽锐出战”的脱贫攻坚精神。这种科学态度、这种家国情怀、这种攻坚精神成为激励学生终身发展的不竭动力,进而对国家战略、党的领导产生高度的认同。

(2)人地协调观——乡村振兴我参与

安居是脱贫致富的前提,乐业才是致富奔小康的关键。“乡村振兴我参与”是在对接菏泽特色产业的基础上,对菏泽滩区进行的乡村产业振兴设计。在前期项目研究的基础上,学生已经形成了自主独立的研究能力,教师减少对课题过多的干预,给学生更多的主动权。项目成果以小组研究报告的形式在班级分享。

为保证滩区对接菏泽特色产业的准确性,学生对菏泽区位条件进行了理性分析:菏泽工业薄弱、经济落后,但现已形成了牡丹产业、步长药业等支柱型特色产业;具有独具特色的黄河文化、牡丹文化;正在建设的京九高铁和鲁西南高铁,使菏泽由鲁西南一隅转变为北方枢纽城市;国家战略、脱贫攻坚等强有力的政策支持,使菏泽面临前所未有的发展机遇。

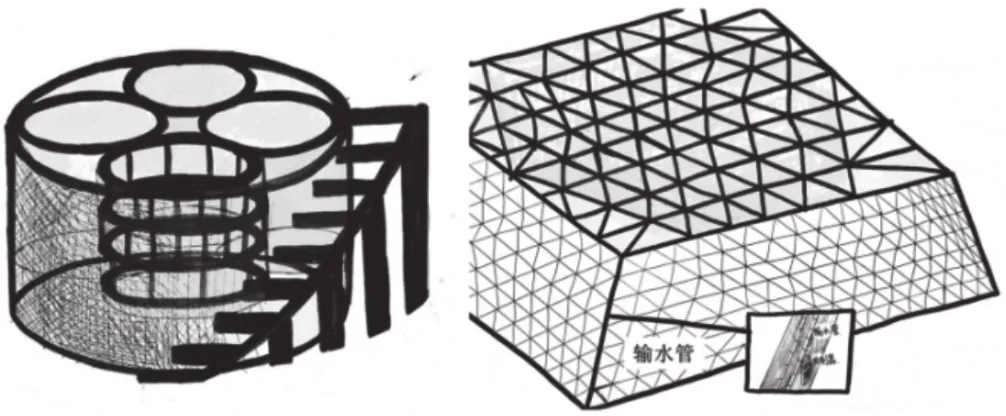

项目小组对接步长药业打造滩区牡丹特色种植园,设计造景与防洪功能于一体的滩区特色花架(见图8)。

图8 小型花架(左)、大型花架(右)——石季凡、于景瑞(2019级)

花架采用嵌入式设计,花架下方地表挖空,铺设隔水层,发挥雨季蓄洪、旱季灌溉的双重作用。钢架搭建大型立方体,利用滩区沙质土壤进行填充并在钢架内部铺设水管,方便滴灌。小型花架,用于小型造景和近距离观赏;大型花架,用于大型造景和远距离观赏。同时,种植蔷薇、月季、金银花、菊花等花卉。一是填补牡丹花期的空缺,打造四季花海;二是依托菏泽步长药业,集原料加工和花卉观赏于一体……

积极培育牡丹康养特色主题民宿。引入牡丹茶、牡丹精油、牡丹化妆品等牡丹特色产品,开发以牡丹康养为主题的保健养生服务。通过民宿旅游,带动牡丹特色产品的销售。民宿采用村民自居和民宿旅游共享的形式,既促进居民就业,又充分发挥土地价值……

从“防洪安居绘蓝图”到“乡村振兴我参与”,学生提出的思路不仅具有创新性,更具有可操作性。在项目的实施过程中充分体现了“知行合一”的理念,从“知”到“行”也较好地融入了创新发展、绿色发展、共享发展等可持续发展理念,实现了课程思政育人的目标。

教育贵在播种,教师重在激发。好的项目如同一粒种子,能够激发学生更多的探究欲望,给予学生更多的创造机会。项目最后以观看电影《高家台》作为结尾,直观呈现共产党员临危受命、排除万难带领滩区百姓奔小康的真实故事。通过电影特有的视听效果,激发学生对未来幸福黄河滩的美好畅想,在学生的心灵中播撒下真、善、美的种子。

三、项目意义

1.培养关键能力,深化地理核心素养

本项目引导学生关注现实世界的真实问题,运用因地制宜的地理思想解决滩区的发展问题,利于深化人类与环境协调发展的生态文明理念。学生通过查阅文献、分析研究、交流研讨和撰写论文等形式,提升信息整理、问题解决、发散思维、语言表达等关键能力,增强创新思维与实践能力。项目学习围绕地理核心概念,紧扣高中地理“流域协作开发”的课程标准,既是对课堂教学的拓展与延伸,又是对地理核心素养的深化。

2.落实立德树人根本任务

道德的培养是高度情境化的东西,需要将学生置于具体的情境之中。习近平总书记在全国思想政治工作会议上讲到:“好的思想政治工作应该像盐,但不能光吃盐,最好的方式是将盐溶解在各种食物中自然而然吸收。”在整个项目学习过程中,脱贫攻坚精神既是项目的线索,又是项目指向的高度所在。“基因式”地融入脱贫攻坚精神,使学生由感知到联系,由联系到认同,让立德树人“润物无声”又“掷地有声”。