论长白山区系考古中马城子文化与西团山文化的关系

王 绵 厚

(辽宁省博物馆,沈阳 110167)

问题的提出

在长白山区系考古学文化中,马城子文化和西团山文化,分别是长白山南系辽东地区和长白山西系吉、长地区两支重要的青铜时代考古文化。在南貊与北濊土著文化中,两者各自构成地域和民族文化特征鲜明的代表性文化类型。之所以探讨两者间的关系,是因为在中国东北和东北亚区域考古和民族研究领域中,对这个问题,学术界尚存在较大的分歧。其中近年有影响的代表性论著,可举吉林大学考古学院赵宾福教授《中国东北地区夏至战国时期的考古学研究》(科学出版社2009年版)和吉林市博物馆董学增研究员《夫余史迹研究》(吉林文史出版社2011年版)两书。

赵宾福教授的著作,在宏观、系统地梳理东北地区考古学文化系列和类型后,颇有卓见地将东北地区的宏观考古学系列,分为西部“大兴安岭—燕山文化带”和东部“长白山—千山文化带”。而在论及马城子文化与西团山文化关系时指出:

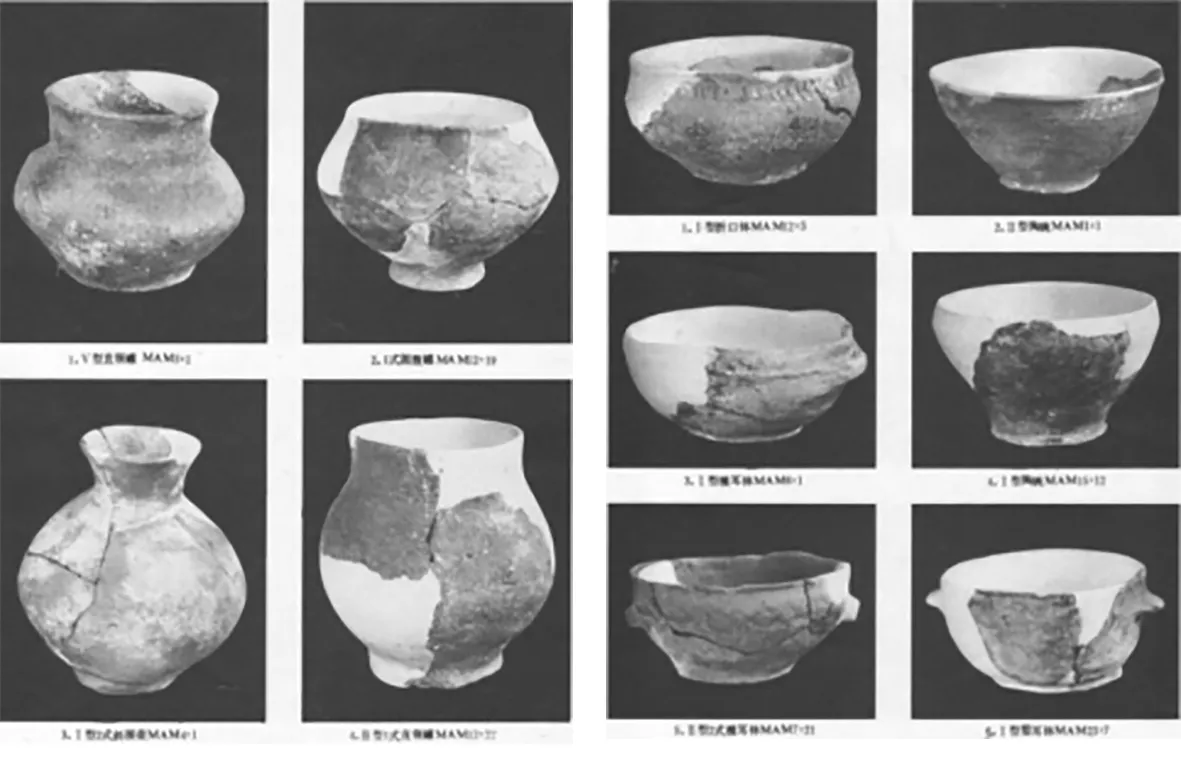

马城子文化分布在辽东北部地区,年代为夏商时期。西团山文化分布在第二松花江流域,年代为西周时期。从这两种文化的关系来看,地域上虽然存在一定的距离,但是时间上前后相连,而且两种文化的陶器种类和形制特点均表现出了相当多的一致性(图1——见下页)。特别是马城子文化晚期陶器和西团山文化早期陶器之间,形态过渡和演进现象十分明显……现有足够的理由认为,第二松花江流域的西团山文化应该是由辽东北部地区的马城子文化发展而来的,它们虽处异地,但同属一个文化系统(可简称为“马城子文化系”)。这一系统在夏商时期分布在辽东北部地区,到了西周时期迁徙到第二松花江流域。不过,在这种文化的整体迁移过程中,也有一少部分留在了当地,并且融入到辽东南部地区扩张到此的双房文化之中[1]。

图1 马城子文化堡A洞出土陶罐、陶壶、陶钵、陶碗

其后,他在《吉林省地下文化遗产的考古发现与研究》一书中,再次提出并发挥这一观点,认为“马城子人”于西周初年整体迁徙到松花江流域[2]。

董学增研究员则在其著作所收《试论西团山文化的源流补考》一文中说:

笔者基本赞同赵先生关于辽东北部地区的归类和命名,也注意到了西团山文化中许多器物特别是陶器与马城子文化确有诸多相同或相似之处,因此可将西团山文化与马城子文化归为一系,称为马城子文化系。但是不是马城子文化“到了西周时期迁徙到第二松花江流域”,换言之,是否“现有足够的理由认为,第二松花江流域的西团山文化应该是由辽东北部的马城子文化发展而来”?笔者意见,这个问题的答案目前还不应骤定[3]168-169。

细捋赵宾福、董学增两位先生关于马城子文化与西团山文化关系的论述,可谓有异有同,但异大于同。两人的共同点,按董学增研究员的话说是“可将西团山文化与马城子文化归为一系,称为马城子文化系”。但对于“是不是马城子文化‘到了西周时期迁徙到第二松花江流域’”,董学增研究员提出了四点质疑:

一是吉林市地区已发现了在新石器时代文化之上即西团山文化遗存,如永吉星星哨新石器时代、青铜时代遗址。二是截至目前尚未发现与马城子文化晚期更不用说早期一模一样的文化遗存,如马城子文化为洞穴遗存,而西团山文化为石棺墓文化遗存。也不能说“比较两种文化的墓葬习俗……从时间早晚来看,应该是先为洞穴墓,后由集体掩埋的洞穴墓逐渐演变成了个体掩埋的洞外石棺。”因为石棺墓不仅在中国东北地区第二松花江中上游有所分布,而且在图们江流域的延吉小营子、汪清百草沟、汪清天桥岭等地亦有分布。此外,河北唐山小官庄等地,内蒙古赤峰红山后、围场东家营子,四川省理番县,西藏拉萨附近的辛多山嘴等地,均发现数量多少不等的石棺墓。三是马城子文化洞穴墓葬有多人火葬迹象,而西团山文化墓葬基本上是单人葬并不见火烧现象。四是器物种类也不完全相同,就陶器而言,新乐上层第二期文化“器形以鼎、鬲、甗等三足器为主”,而西团山文化迄今未发现甗[3]168-169。

在20世纪,考古学界就已提出马城子文化与西团山文化关系的命题,李恭笃先生在《马城子——太子河上游洞穴遗存》一书中表述道:

综上所述,不难看出西团山文化的生产工具、生活器皿、狩猎和作战用的武器以及埋葬习俗等四种主要文化因素,都反映出与马城子文化有着密切的内在联系,即张忠培先生所讲的存在着相同起源的“亲族考古文化区”。林沄先生在《中国东北系青铜剑的初论》的文章中,在论及C型剑身的流布区时,明确提到辽东半岛三足器不发达,在该区土著文化中根本不存在,就准确地抓住了辽东早期青铜文化的本质和关键。

董学增先生经过多年的实地考察和研究,在《试论吉林西团山文化》一文中写道:“近年来在抚顺地区清源县的四个公社(即土口子公社门脸大队、湾甸子公社小错草沟、北三家公社李家堡、夏家堡公社马家店)都发现了板石立砌的石棺墓。在这些墓葬里出土的随葬品有石斧、石刀、石镞、石剑、石纺轮、陶罐、陶壶、陶纺轮、铜矛、铜剑、铜斧等。其质地和形制与西团山文化的器物基本相同。”我们认为这种认识和论断是准确可信的。

基于上述理由,应把吉林省的东南部和辽东地区看成一个统一的大文化区系。从大的框架讲,辽、吉两省东南的青铜文化是有着密切关系的统一体。其发展当然是一个融合、分裂复杂的多变过程。需要我们去划分更多的文化类型,研究其不同发展阶段的文化特征和它们之间的承接关系。

总括起来看,辽吉两省东部青铜文化存在着接续发展的关系,而两省东部青铜文化与西部青铜文化的联系,则是相互影响的碰撞关系。

西团山文化与辽东石棺墓文化的联系显得更直接,与马城子文化中间可能还有些缺环。深入研究马城子文化与西团山文化的关系,有助于解决辽吉两省东部青铜文化的渊源和族属问题,同时对研究东北多民族文化的产生、发展,最终又是如何汇聚融合成一体的具有重要意义[4]296。

李恭笃先生认为“应把吉林省的东南部和辽东地区看成一个统一的大文化区系”,与张忠培、赵宾福等先生的观点是一致的。如果说两者同属东北地区“濊貊系考古学文化区”,笔者认为也是成立的。但与董学增研究员一样,李恭笃先生所述有两点与赵宾福教授的“同源同系论”不同。其一,尽管未深究其因,但明确指出西团山文化与马城子文化有诸多不同之处。其二,明确肯定马城子文化族属上为辽东貊族先人,而西团山文化的族属则公认为北濊。

在仔细分析以上三位先生有代表性的意见后,笔者重新审视这一关乎长白山区系的重要考古问题,认为:如果从南貊、北濊统一系统考古学的角度看,把马城子文化和西团山文化纳入一系还是可以说得通的。但如果从南貊、北濊族系的不同文化源头、各自主体内涵、流向及嬗变看,两者应是独立发生、各具特色、族系不同的长白山区系考古文化类型。正如前引董学增研究员提出的四点质疑,指出两者的民族聚落形态、墓葬结构、葬俗特色及陶器类型都存在差别。特别是把马城子文化视为西团山文化源头的观点,在考古学上很难成立。以下试从三个方面对这一问题作进一步分析。

一、马城子文化与西团山文化各有独立的土著文化源头

考察马城子文化和西团山文化的关系,首先需要注意的是两者各有独立的土著文化源头。笔者在参著的《中国长白山文化》第二编(考古编)中曾指出:马城子文化,其文化源头应来自辽东太子河流域的庙后山类型,从旧石器时代晚期的洞穴遗址到新石器时代的洞穴积石墓是典型特征。有的在同一地点,新石器文化与青铜文化遗址表现出明确叠压关系。这是辽东本土的一支考古学文化[5]。

而西团山文化的源头,从近几十年的考古发现看,正如董学增研究员等指出的,是位于吉、长地区的新石器时代的左家山文化和永吉县星星哨等类型[3]170。董学增研究员指出:

根据第二松花江流域新石器时代文化面貌与辽东北部地区的新石器时代文化面貌存在较大差异,可以认为它们都是当地起源、发展起来的本土文化。起码在目前可以说西团山文化属于先秦濊人的文化,而马城子文化大体属于先秦土著貊人的文化[3]169。

董学增研究员的立论,其实是认同了笔者近年论定的“南貊与北濊说”。而且明确了青铜时代西团山文化的分布地区,确有更早的新石器时代文化,尽管一些地方尚有缺环。

二、马城子文化与西团山文化有不尽相同的主体文化内涵

在讨论马城子文化与西团山文化的关系时,以往持两者同源同流一系观点的学者,更多地强调两者的陶器、石器和铜器相近的形制,这无疑是重要的。但应注意的是,夹砂褐陶为少纹饰多素面、平底多耳基型,且少(无)三足器,是整个长白山区系的考古文化特征,故不能单凭此确定文化类型、分区和源流。而且应当指出,即使两者有形制相近的陶器,主体内涵也不尽相同。此外,西团山文化和夫余文化(东团山文化)的标志性器物——豆,在马城子文化遗址和典型辽东大石盖墓中则从未发现。综观马城子文化和西团山文化,可以说两者主体内涵的异大于同。

其一,聚落(邑)形态。马城子文化以洞穴居、石垣聚落(寨)及发展成的山上石城为主;西团山文化则以土叠筑、木构圆栅、穴居建筑为主。

其二,墓葬结构。马城子文化可见从洞穴平地积石墓向地上、半地上式石棚、石盖墓、积石墓、石棺墓演变之轨迹(图2);西团山文化及其后续的东团山文化则以典型的濊系竖穴石棺墓为代表(下页图3)。

图2 马城子文化洞穴平地火葬墓(张家堡A洞M2)

图3 西团山文化石棺墓类型[6]

其三,葬俗特色。以马城子文化为代表的辽东诸貊族文化,从青铜器时代到高句丽早期,世代传承火葬方式;西团山文化,除个别受外来因素影响外,无本土火葬传统——这是南貊与北濊不同的葬俗表现。类似的,西团山文化中可见受外来因素影响的三足器,而马城子文化中则绝少见三足器,是为辽东土著传统。

这样分析马城子文化和西团山文化的异同,似乎更符合两者考古学总体面貌。前已指出,以往在分析两者的关系时,包括一些资深考古学家,更多地是从考古器物类型学角度入手,然而对于长白山区系这样一个多民族、多系列的东北亚地区来说,上述聚落(邑)形态、墓葬结构和葬俗特色等方面,无疑更值得关注。同属长白山区系考古学文化的马城子文化和西团山文化,之所以异大于同,或根本在于南貊与北濊的族系文化差别。这是近年来逐渐被认同,但尚有许多方面需深入探索的课题。

三、马城子文化与西团山文化有着不同的流向传承

马城子文化与西团山文化,两者有着不同流向与后续文化传承。这是一个经几十年考古发现证明,已经越来越清晰明朗的考古及民族学问题。

关于西团山文化的流向传承,以董学增研究员为代表的观点已基本在国内外成为共识:西团山文化在本土的直接继承者是北濊系统的夫余文化。笔者赞同林沄、董学增两先生的观点,也称其为东团山文化。

关于马城子文化的流向传承,目前尚未达成一致意见,但经对辽东各地几十年的考古和研究,这一问题也渐趋明朗。前文已述,赵宾福教授断言西周初年“马城子人”整体迁徙到了松花江流域,笔者认为这一看法没有任何文献根据,而且考古学依据也并不充分。除前述陶器存在的差别外,马城子文化普遍存在的火葬习俗,在西周初年的西团山文化中也并无发现。马城子文化直接的本土继承者,笔者认为是新城子文化。它包括活动于太子河上游地区的梁貊在内的辽东南貊文化至汉代高句丽文化。鉴于这一判断所存悬疑尚多,以下略述笔者相关研究之缘起并作相关考古调查之回顾。

1.永吉星星哨青铜时代西团山文化板石立砌石棺墓 2.永吉星星哨青铜时代西团山文化块石垒砌石棺墓 3.猴石山遗址石棺墓 4.永吉东梁岗遗址石棺墓 5-6.永吉杨屯大海猛土圹墓

笔者对于该问题的关注,始于20世纪80年代开始撰写《东北古代交通》和《高句丽古城研究》[7]。为研究辽东梁貊古道和高句丽起源问题,1983—1987年,先后会同辽宁省博物馆同人孙力、抚顺市博物馆徐家国及李健才先生等,连续调查了位于抚顺、新宾、本溪、桓仁、集安等地的几十座汉城、高句丽(貊)山城遗址及附属墓地。其中1986年夏为寻找梁貊遗迹,与孙力等曾首访位于太子河(古大梁水)上游的新宾县太子城,印象颇深。该城地处太子河岸边独立山险台地,可见早中期高句丽山城石墙和丰富的遗物。在山城南部坡地,发现了明显早于高句丽时期、相当于青铜时代的少量夹砂红褐陶片和一段残石刀。由此,曾撰有短文《辽东“梁貊”与“貊城”》,并提交给于1990年在大连召开的环渤海考古国际学术会议,公开发表时题为《从辽东“梁貊”故城到高句丽早期山城的考古调查与思考》[8]。

由于2007年开始的“第三次全国文物普查”工作的推进,太子河流域同类发现遂呈倍增之势。在笔者即将出版的《长白山区系考古与民族要论》第三编“长白山南系的考古与民族”中,详列有肖景全先生等于“三普”时期及以后,在新宾等地发现的数倍于前的青铜时代石盖墓和堡寨遗存。而作为马城子文化后续的新城子类型,分布范围则更广。

前述提交的会议论文《辽东“梁貊”与“貊城”》所持太子城为梁貊故城的观点,得到了当时主持马城子遗址发掘的李恭笃先生的支持。我和李恭笃先生当时唯一的不同看法是:我认为马城子文化后期就是洞居的辽东貊人文化[据《逸周书》记载,商周之际已有北发(貊)],而李恭笃先生认为貊见于文献的时间晚,马城子文化只是貊人先世的文化。他在《马城子——太子河上游洞穴遗存》中即总结说:“马城子文化是东夷族、貊族的先人文化”[4]301,但这毕竟对笔者先秦已有南貊的论断提供了考古学上的支持。

在探讨马城子文化与西团山文化的关系时,应当注意掌握进行考古学文化分区时的一个重要尺度,也即需要慎重地把握以文物类型划分文化区的方法。可以东北地区另一个重要的青铜文化类型——青铜短剑文化为例。这一文化分布的辽东和辽西地区,如单就出土短剑剑柄、剑身类型看,应视为一个文化区(国内外学术界一般称该类短剑为辽宁式或中国式短剑)[9]。但从族属和文化内涵来说,医巫闾山东西两侧,从新石器时代到青铜时代,应为不同的、独立的文化区。可见对于文化区的划分,除了要考虑文物类型外,更需要兼顾地理、民族、文化等因素。明乎此,对于长白山区系文化的认定,或具有普遍意义。