基于需方的县域医疗健康服务整合评价工具构建与适用性研究

李 力 郑 英 朱晓丽 胡 佳

中国医学科学院医学信息研究所 卫生政策与管理研究中心 北京 100020

协同整合是优质高效医疗卫生服务体系的重要内涵之一,构建协同整合医疗健康服务体系对落实健康中国战略具有重要意义。开发符合我国国情的协同整合医疗健康服务体系的评价框架与评价工具,有利于指导与推进国内相关改革实践。本课题组前期依据我国卫生事业发展与改革的特定背景,开发了本土化的“协同整合医疗卫生服务体系评价框架”。[1]

依据该框架,医疗健康服务整合处于协同整合医疗健康服务体系的微观层面,是协同整合医疗健康服务体系的直接结果,医疗健康服务整合程度可以直观反映医疗健康服务体系协同整合的效果。医疗健康服务整合的内涵是指打破时间、场所和学科的分割,为居民和患者提供连续、可及、综合、协调的服务;包含7个维度,其中6个基于需方(服务连续性、服务可及性、服务综合性、服务协调性、患者参与和体验、患者就医偏好)、1个基于供方(医务人员满意度),各维度包含若干要素。[2]已有研究集中探讨卫生服务整合的真实概念(real concenpt)、名义概念(nominal concept)[3,4];一些研究将“协同整合医疗卫生服务体系评价框架”作为解释框架,分析国内典型地区改革实践,多涉及该框架的制度、组织和专业层面的实践形式、问题等[5-7],较少涉及医疗健康服务整合层面的量化研究,即基于卫生服务整合操作概念(operational concept)开发评价工具。医疗健康服务整合与基层卫生服务质量具有高度相关性,对于后者评价工具研究较为丰富与成熟,呈现基于需方、评价维度多元化的特点,如国际上较为成熟的基层医疗评价工具( primary care assessment tools,PCAT) 系列量表[8],同时该量表的国内本土化研究成果也较为丰富[9-11],但单一研究中未涵盖医疗健康服务整合的所有需方维度。

考虑到县域社会是中国社会从微观链接宏观的中间纽带,能够反映中国社会内部更为复杂构成的本质和内涵[12],当前我国正在以县域医共体为主要模式,推进县域医疗健康服务体系的整合,探索建立符合我国实际的协同整合医疗健康服务体系的具体路径与实践模式。因此,本研究基于前期研究提出的“协同整合医疗卫生服务体系评价框架”,借鉴基层医疗评价工具等成熟量表,开发基于需方、多维度的县域医疗健康服务整合程度的评价工具,选择县域医共体改革实践的典型地区——河南省D县开展实证研究,验证其对于县域医疗健康服务整合的适用性,为开发更加契合我国国情与卫生事业改革发展特点的医疗健康服务整合评价工具奠定基础。

1 资料收集与分析方法

1.1 制定调查问卷

1.1.1 基于需方的县域医疗健康服务整合维度与要素

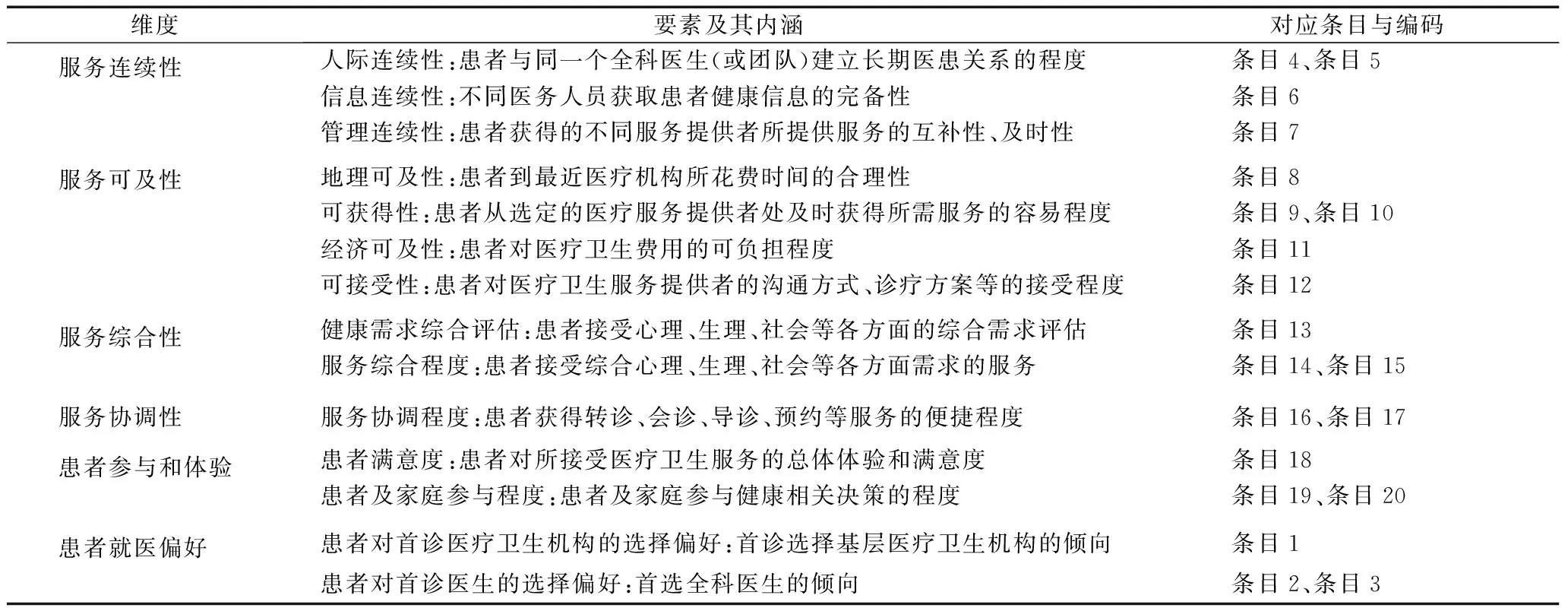

基于需方的县域医疗健康服务整合包括6个维度,各维度对应若干要素(表1)。第一,服务连续性是指患者接受的服务连贯、整合与协调程度,包含3个要素,即人际连续性、信息连续性、管理连续性。第二,服务可及性是指患者获得医疗健康服务的难易程度,包含4个要素,即地理可及性、可获得性、经济可及性、可接受性。第三,服务综合性是指患者所接受的服务考虑生物、心理、社会等健康需求的综合程度,以及提供健康促进、预防、医疗、康复等服务的综合程度,包含2个要素,即健康需求综合评估、服务综合程度。第四,服务协调性是指患者能通过有效的转诊、预约和协调,获得所需健康服务的及时性,包含1个要素,即服务协调程度。第五,患者参与和体验是指患者及其家人共同参与诊疗方案制定、健康管理等的程度,包含2个要素,即患者满意度、患者及家庭参与程度。第六,患者就医偏好是指患者对就诊医疗卫生机构、医务人员的选择偏好,包含2个要素,即患者对首诊医疗卫生机构的选择偏好、患者对首诊医生的选择偏好。

1.1.2 建立问卷条目池,制定调查问卷

基于需方的县域医疗健康服务整合维度与要素,参考基层医疗卫生评价工具等相对成熟的问卷条目,形成问卷条目池。课题组与专家组共同讨论并开展预实验,删去或修改不适宜的条目,制定基于需方的县域卫生服务整合程度评价问卷,共包含20个条目(表1),考虑问卷可读性对条目进行排序和编码,所有条目采用李克特5分赋值,“从来不会”至“总是会”分别赋值1~5分。

表1 基于需方的医疗健康服务整合的维度、要素及其内涵与对应条目

1.2 资料收集

2020年12月,在河南省D县内,覆盖全部3家县级公立医院,抽取了5家基层医疗卫生机构开展现场问卷调查,采取现场方便抽样,调查对象为过去24个月在县域内医疗卫生机构就诊,有过2次以上就诊经历的居民;4 名课题组研究人员担任调查员进行问卷调查,取得患者口头同意后,采用调查员和患者一对一形式填写,作答完毕后,调查员当场回收问卷并检查有无错填或漏填项目,共发放问卷200份,实际回收有效问卷187份,问卷有效回收率为93.50%。

1.3 分析方法

结构效度:采用探索性因子分析进行结构效度检验,当特征值>1为有效公因子,因子载荷>0.35为有意义条目;当条目得分与该条目所在维度总得分相关系数大于0.2且与其他维度总得分相关系数<0.2,为有意义条目。不符合上述要求的条目,为无意义条目,予以删除。一致性与区分效度:各维度条目与该维度相关系数>0.5,表明具有内部一致性 (internal consistency)且收敛性 (item-convergent) 较好;某一维度的条目与其他维度的相关系数< 0.5,表示区分效度 ( item-discriminate validity) 较高。信度分析:若总体与各维度的Cronbach’s α>0.7,说明信度较好。

2 研究结果

2.1 调查对象一般情况

调查居民共计187人,其中男性97人(占51.9%);60岁以上113人(占60.4%);自评健康状况(1~10分,分数越高代表健康状况越好)≤5分者为101人(占55.8%)。

2.2 结构效度检验

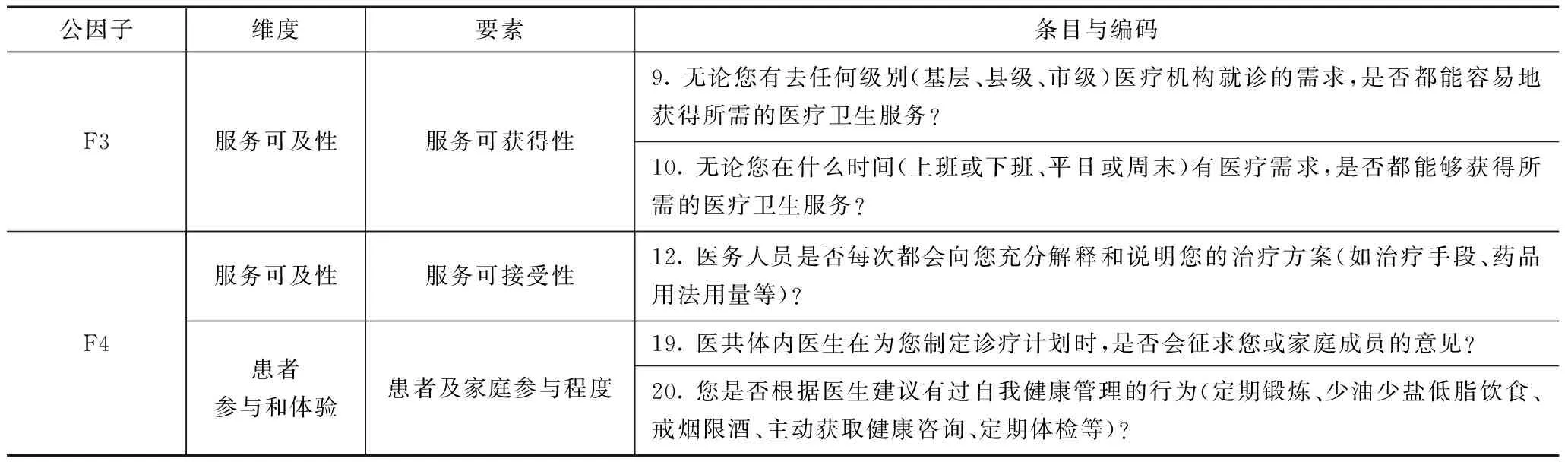

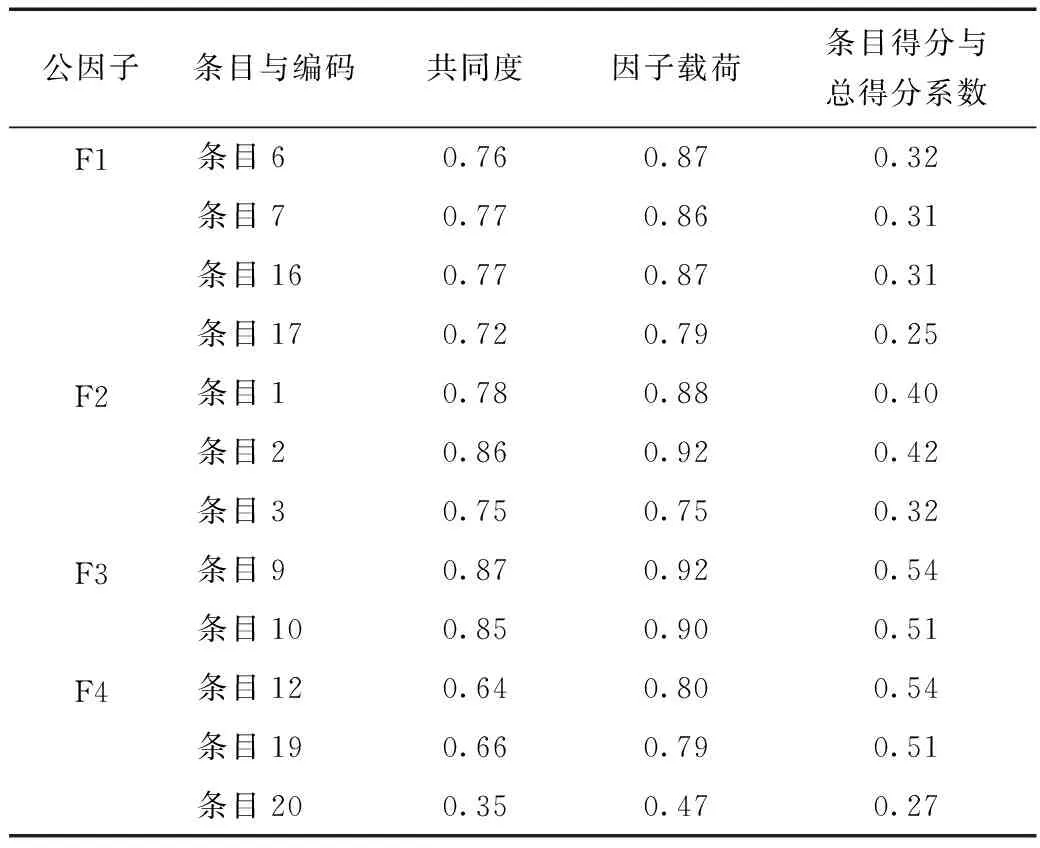

经Bartlett球型检验,KMO=0.775>0.5,表示适合做探索性因子分析。采用主成分与最大方差法,提取4个特征值>1的公因子,4个公因子累积贡献率为73.16%。条目1、2、3、6、7、9、10、12、16、17、19、20所属公因子的因子载荷均大于0.4,且非所属公因子的因子载荷均小于0.4,其中条目6、7、16、17属于公因子F1,条目1、2、3属于公因子F2,条目9、10属于公因子F3,条目12、19、20属于公因子F4(表2、表3)。

(续)

表3 结构效度检验

条目5、8、11、13的所属公因子的因子载荷与非所属公因子的因子载荷均大于0.4,考虑为无意义条目,予以删除。条目15得分与所属公因子的总得分相关系数小于0.2,条目4、18与非所属公因子的总得分相关系数大于0.2,考虑为无意义条目,予以删除。

2.3 一致性与区分效度检验

总体来看,公因子及其对应条目的内部一致性与区分效度较好。除条目20以外,其余条目与所在维度相关系数均大于0.5,与其他维度相关系数均小于0.5(表4)。

表4 一致性与区分效度检验

2.4 信度检验

整体信度较好,整体的Cronbach’s=0.784,大于0.7。各维度信度基本较好,公因子F1、F2、F3、F4的Cronbach’s系数分别为0.821、0.881、0.831、0.526,除公因子F4之外,其余各公因子的Cronbach’s大于0.7。

3 讨论

3.1 服务协调与连续性维度衡量了县域内不同医疗卫生服务提供者之间信息通畅、功能互补、合作及时的程度

公因子F1命名为“服务协调与连续性”,是指当患者需要不同医疗卫生服务提供者协作解决其健康需求时,不同医疗卫生服务提供者基于完备且共享的健康信息,合作提供互补与及时的医疗健康服务的程度。

一是人际连续性在现阶段尚难以成为衡量我国县域医疗健康服务连续性的核心要素。这与国内既往研究发现相同,即人际连续性(对应条目4、5)无法体现国内医疗健康服务连续性。[13]在以往国际研究中,人际连续性是服务连续性的核心与基础,在严格的狭义服务连续性的定义中,服务连续性与人际连续性完全一致,即要求医患之间形成一对一的稳定关系(用 PCP-USC 表示,Primary Care Physician as Usual Source of care)[14],强调如果患者所需服务是由PCP-USC提供则是连续性的范畴,如果超出PCP-USC的服务范围(需要有多个服务提供者提供服务)则不属于连续性的范畴,并利用“患者在基层医疗卫生机构就诊时,是否每次由同一全科医生(或团队)提供服务”等条目对狭义的服务连续性进行评价。人际连续性的实现是长期的、完善的首诊制度的结果,利用人际连续性评价服务连续性的国家,一般具有首诊制度相对完善、卫生系统整合程度较高等特点。[15]相较于这些国家,我国县域内的首诊制度处于发展初期阶段。[16]因此,将人际连续性作为服务连续性的评价要素,对县域内医疗健康服务连续性的评价能力相对较弱。

二是管理连续性、信息连续性等过程要素更能反映县域医疗健康服务连续性程度。在服务连续性的广义定义中,服务连续性由人际连续性扩展至管理连续性、信息连续性。相对于人际连续性关注服务连续性的结果,管理连续性、信息连续性更关注连续性的服务过程。[17,18]本研究中管理连续性、信息连续性同样强调了服务提供过程中的连续性,涉及信息的共享与完备程度,功能的互补与合作情况等,我国县域医疗健康服务体系的整合尚处于不断完善与发展之中,相较于对人际连续性这类长期结果要素开展评价,对于管理连续性、信息连续性等卫生服务连续性的过程开展评价,能更好地反映发展过程中的县域医疗健康服务连续性现状与变化。[19]

三是以信息连续性、管理连续性为重点的服务连续性,与服务协调性高度相关并形成正反馈回路。本研究中管理连续性(对应条目6)、信息连续性(对应条目7)聚焦于不同服务提供者之间的服务提供过程,涉及了分工、协同与整合等,与服务协调性的内涵有所重叠。已有研究指出,狭义的服务连续性可与服务协调性相区分,即仅有PCP-USC提供服务,超出PCP-USC提供服务范围时,根据要素归于协调性或综合性;广义的服务连续性,由于包含了管理连续性、信息连续性,已经超出了单一服务提供者的范围,涉及了不同服务提供者,包含信息传递、服务互补与一致、灵活等要素,这些要素也包含在服务协调性中,因此,广义的服务连续性与服务协调性难以区分。也有研究将广义的服务连续性与协调性,统称为“服务协调与连续性”,作为卫生服务整合的重要维度之一,如GreeneSM等提出临床或称为服务提供(clinical/provision of care)是分析以人为中心的协调整合医疗卫生体系的三维度之一,服务协调与连续性(coordination and continuity)是该维度的重要特征之一[20];Scholl等提出赋权(enables)原则是以患者为中心的协同整合医疗卫生服务的重要原则之一,服务协调与连续性(coordination and continuity)是该原则的具体维度之一[21-23]。

3.2 患者就医偏好维度间接衡量了县域内基层首诊制度的实现程度

公因子F2命名为“患者就医偏好”,是指患者对首诊医疗卫生机构与医务人员的选择偏好,从需方就诊行为偏好的角度间接衡量了基层首诊制度的实现程度。

一是患者就医偏好维度的实质是患者首诊偏好。本研究结果与前期理论框架相一致,患者就医偏好包含了患者对于首诊医疗卫生机构的选择偏好(对应条目1)、患者对于首诊医生的选择偏好两类(对应条目2、3),实质是评价了患者首诊偏好情况。

二是患者的首诊偏好是其首诊行为的重要促进因素。患者偏好是指患者在面对不同的医疗商品时,因其对一些特定因素的主观认识、人口学特征、心理特征或其他方面存在差异,表现出的对某种健康体验或治疗方式的不同需求。[24]因此,患者首诊偏好是影响患者首诊时选择基层医疗卫生机构和全科医生的重要因素之一,可以解释与预测患者的首诊行为。

三是基层首诊与县域医疗健康服务整合具有相互促进关系,对首诊偏好进行评价可以在一定程度上反映县域内医疗健康服务整合程度。基层首诊是国内分级诊疗制度建设的内涵与政策目标之一[25],可以看作是向国际上通行的“守门人”制度的过渡形态,即患者接触的第一个医学专业人员为全科医生,由全科医生决定患者需要的服务[26]。研究者普遍认同,守门人制度是构建协同整合医疗健康服务体系的核心与基础,在国内县域医共体的改革实践中,基层首诊制也同样处于基础与核心地位,已有研究表明当整合程度较高时,患者更倾向于基层首诊,同时患者对基层的选择,也会促进服务整合,实现正向良性循环。[27]

3.3 服务可获得性维度体现了县域内获取所需服务的容易程度,可衡量医疗健康服务整合所能影响的可及性程度

公因子F3命名为“服务可获得性”,是指患者从选定的医疗健康服务提供者处及时获得所需服务的容易程度,可将其作为医疗健康服务整合中的可及性。

一是服务可获得性是与卫生服务整合直接相关程度较高的可及性。服务可获得性及其对应条目9、10,主要是评价在县域内的不同类型、不同层级的医疗卫生服务机构获得医疗卫生服务的便利性,这与以县域医共体为主的县域医疗健康服务整合相关改革实践具有直接的相关性,受到“一体化医疗卫生服务体系研究框架”中制度、组织、专业整合层面要素的影响,因此将服务可获得性维度作为衡量县域内医疗健康服务整合所带来的可及性程度。[28,29]这与一些研究的观点相一致,如基础保健的可及性评价应聚焦于基础保健中的可控因素所导致的可及性。[30]

二是地理可及性、经济可及性与医疗健康服务整合直接相关程度相对较弱。这是由于地理可及性、经济可及性是可及性评价的经典指标,一些研究中将其作为普世的可及性范畴[31-32],其中地理可及性主要是反映空间格局与服务可获得之间的关系,经济可及性则是反映财政投入、个人收入等经济因素与服务可获得性之间的关系,与卫生服务整合的相关性较弱,存在诸多医疗健康服务整合之外的不可控因素,不作为衡量医疗健康服务整合所带来的可及性的要素。

3.4 患者参与和服务可接受性维度侧重衡量县域医疗健康服务整合中的以人为中心的内涵特征

公因子F4命名为“服务可接受性和患者及家庭参与”,是指医疗卫生机构与医务人员耐心、积极、平等地与患者及其家庭沟通,以及患者及其家庭参与医疗健康服务相关决策与执行的程度。

一是服务可接受性与患者及家庭参与是“以人为中心”的内在要求,是医患双方在“以人为中心”原则下所表现出的具体行为。以人为中心是卫生服务整合的要求之一,既往研究表明,可接受性、患者及家庭的参与是“以人为中心”的重要内容与具体表现,如Scambler和Asimakopoulou等认为 “以患者为中心的保健/照顾模式”(Patient Centered Care, PCC)是指全面的、人性化的照顾服务,尊重患者的决定,有效地沟通,在决策过程灵活变通,让患者对他们所接受的治疗感觉良好[33];英国健康与保健研究所(UK National Institute for Health and Care Excellence, NICE)认为“以患者为中心”(Patient-Centered Care)是指病人有尊严、仁慈、同情、礼貌、尊重、理解和诚实,可以积极参与共同决策制定,支持重要治疗决策,并根据需求和个人偏好量身定制的体验保健[34]。在本研究中该维度的信度有待进一步优化,但考虑该维度结构效度尚可、问卷整体信度较好,且该维度具有一定的逻辑合理性,因此予以保留。值得注意的是,服务可接受性与服务可获得性的相关度较弱,后者侧重服务的便利程度等,因此服务可接受性与服务可获得性维度相区别具有合理性。

二是服务可接受性与家庭患者参与具有相互促进作用。本研究中,服务可接受性所对应的条目12实质是评价了医生对患者及其家庭耐心、主动沟通的程度,医生作为拥有较强信息优势与控制力的一方,积极主动与患者沟通的本质是将患者及其家庭作为平等主体,主动赋予其参与健康服务相关决策的信息与权利。患者及家庭参与程度所对应条目19实质是评价患者及家庭在健康服务相关决策中的参与程度,体现了服务个性化、医患之间的尊重与授权、平等与协作关系,区别于传统的控制或家长式的医患关系。[35,36]患者及家庭参与程度对应的条目20实质是评价了患者对于健康管理的依从性,已有研究显示患者依从性与可接受性具有高度的相关性,可接受性可以促进患者依从性[37,38],虽然条目20的一致性与区分效度仍有待进一步验证,但考虑结构效度尚可,且具有一定的逻辑合理性,故予以保留,后续研究中可进一步验证。

三是患者满意度、服务综合性均与县域医疗健康服务整合的直接相关性较弱。患者满意度较为综合,受到多种不可控因素的影响,与县域医疗健康服务整合程度直接相关性较弱,一些医疗健康服务整合评价研究将患者满意作为原则贯穿于服务的不同环节中,不作为直接测量指标[39];服务综合性也不是当前县域医共体改革实践的重点[40],虽然国内基层医疗卫生服务评价研究中,认为“服务综合性”是全科医生医疗特征功能的重要组成,该维度可以体现我国社区全科医生在为患者看病时提供的心理、睡眠、饮食及情绪指导等方面的综合性服务,以及社区卫生服务中心针对社区居民群体提供的健康教育和动员社区资源等服务[41,42],但考虑到县域医疗健康服务整合的评价,主要针对体系整体,全科医生仅是其中一个部分,因此服务综合性与县域医疗健康服务整合的相关程度相对较弱。

3.5 本研究的局限性

开展实证研究的地区较为单一,现有结果可能会受特定调查地区县域医共体改革进程、社会人口学特征等因素的影响,其外推性有待提升,需要开展更加广泛的实证研究并进一步验证其对于县域乃至全国的适用性。同时,虽然基于预调查、专家咨询等,对条目进行了多次归纳整理、精简和修改完善,但条目措辞与设置仍有改进的空间,研究结果一定程度上可能受到主观因素的影响而有所偏倚,如存在被调查者与研究者对于条目理解的差异等,需进一步完善条目措辞与设置。

4 结论

现阶段,基于需方的医疗健康服务整合评价工具分为4个维度,包含8个要素和12个条目。4个维度分别是服务协调与连续性、患者就医偏好、服务可获得性、服务可接受性与患者及家庭参与。其中,服务协调与连续性,对应信息连续性(条目6)、管理连续性(条目7)、服务协调程度(条目16、17)3个要素和4个条目;患者就医偏好,对应患者对首诊医疗卫生机构的选择偏好(条目1)、患者对首诊医生的选择偏好(条目2、条3)2个要素和3个条目;服务可获得性,对应服务可获得程度(条目9、10)1个要素和2个条目;服务可接受性与患者及家庭参与,对应服务可接受性(条目12)、患者与家庭参与程度(条目19、20)2个要素和3个条目。该问卷信效度较好,在一定时空范围内,对于描述国内县域医疗健康服务整合程度的现状,评价县域医共体改革所带来的医疗健康服务整合程度的变化具有一定的适用性。

随着国内县域医共体改革的全面推开与不断深入,下一步可选择更加多样、广泛的地区,开展实证研究,进一步验证评价工具的适用性。同时,概念的厘清是一个持续不断的过程,具有“概念漏斗”、“诠释学循环”(hermenuetic circle)等基本规律[43],本系列研究也正是遵循了这样的规律,仍需不断的聚焦与完善,通过分析维度、要素与条目之间的相互关系,不断明晰符合我国实际的医疗健康服务整合的概念内涵,加深对于医疗健康服务整合的认识与理解。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。