3D打印技术在矫形康复治疗中的应用

张 成,李 超,安 超,韩向东,高武长

(淄博市骨科医院手足外科,山东 淄博 255000)

0 引言

3D打印是快速成型技术的一种,又称增材制造,是一种以数字模型文件为基础,运用各种可黏合材料,通过逐层打印方式来构建实体的技术[1]。我国康复医疗市场规模看起来较小,但康复需求潜力巨大。2010年末,我国残疾人口已达8 502万人,其中5 000多万人有康复需求[2]。截至2015年,我国60岁及以上老年人口达2.22亿,其中需要康复治疗的老年人约有7 000万人[2]。传统的矫形器和假肢不能实现个性化、精准化治疗,并且存在外形不美观、笨重、不符合生物力学要求、实用性差以及费用昂贵等问题。正是这些问题导致患者治疗依从性降低,从而严重影响了治疗效果。目前,临床上已将3D打印技术与矫形康复治疗相结合,利用3D打印技术制造各种支具、矫形器、假肢。近年来,3D打印支具、矫形器、假肢数量在国外呈指数级增长,我国3D打印技术在临床矫形康复治疗方面应用较晚,但发展迅速。国家相继出台了一系列政策,强调3D打印技术在矫形康复领域的重要作用,为矫形康复辅具的设计创新水平、定制化水平等方面的提高起到了推动作用。本文将综述3D打印技术在矫形康复领域的主要应用,旨在全面探讨其临床应用效果。

1 3D打印技术在矫形治疗中的应用

对于肢体畸形患者来说,尤其是儿童、青少年,首选利用矫形器、矫形支具逐步矫正畸形的治疗方式。由于足踝、脊柱畸形患者数量庞大,市场占比高,目前3D打印矫形器、矫形支具在足踝、脊柱矫形治疗方面得到了一定应用,临床报道相对较多,证实了3D打印矫形器、矫形支具的良好治疗效果。本章节重点讨论3D打印技术在足踝矫形治疗和脊柱矫形治疗中的应用情况。

1.1 3D打印技术在足踝矫形治疗中的应用

足踝矫形器是一种外部佩戴的医疗设备,用以治疗下肢损伤,其通常可以改善某些特定人群的行走活动能力,如脑瘫、遗传性神经性肌萎缩、脑卒中和多发性硬化症患者。足踝矫形器能够缓解患足症状,提高足部缓冲性,矫正柔软性畸形,其传统生产过程大多耗时且为手工制作,其中制作者丰富的经验起着关键作用[3]。由于患者之间存在个体差异,如何实现个性化精准治疗是一个临床治疗难点,将3D打印技术应用于足踝矫形器制造已被证明是安全有效的。3D打印技术在足踝外科方面的应用最早可以追溯到1997年[4]。南国新[5]分析了3D打印技术在儿童足踝畸形诊治中的应用,指出与传统矫形器相比,3D打印矫形器与患儿足部贴合得更好,穿戴更加舒适。既往报告显示,3D打印足踝矫形器具有良好的尺寸精度和制造精度,根据患者的特点可以实现个性化治疗,其性能不亚于传统手工制作的矫形器[6]。

矫形鞋垫是足踝常用矫形装置,在下肢康复中起着重要作用。根据生物力学原理,矫形鞋垫设计的目的是减少负荷和矫正畸形,降低足部损伤发生概率,改善行走步态。杨宗宇等[7]使用3D打印矫形鞋垫治疗扁平足患者30例,所有患者平均随访20.3个月,总优良率为93.3%,3D打印矫形鞋垫如图1所示。Xu等[8]将80例双侧扁平足患者随机分为对照组和实验组,对照组患者采用预制矫形鞋垫进行治疗,实验组采用3D打印定制矫形鞋垫进行治疗,证实3D打印定制矫形鞋垫比预制矫形鞋垫更有效,能为扁平足患者提供更好的舒适度。Lin等[9]对12例扁平足患者进行治疗,在穿戴3D打印足踝矫形器的情况下,踝关节最大外翻力矩和外旋力矩分别显著降低了35%和16%,而足底最大屈肌力矩却增加了3%。以上研究都证实了将3D打印矫形鞋垫应用于扁平足治疗可以改善患者症状、矫正足部力线,并可提高患者穿戴时的舒适度。

图1 3D打印矫形鞋垫[7]

除扁平足以外,3D打印足踝矫形器在足踝外科其他疾患矫形治疗中也有报道。刘震等[10]将3D打印足踝矫形器应用于脑卒中患者,指出结构优化后的3D足踝矫形器质量减少了17%。Xu等[11]将60例足底筋膜炎患者随机分为对照组和观察组,对照组采用预制矫形器进行治疗,观察组采用3D打印定制矫形器进行治疗,结果显示,与预制矫形器相比,采用3D打印定制矫形器治疗足底筋膜炎能够减少患者足底损伤、提高舒适度,且治疗效果更好。3D打印足踝矫形器还有助于预防和治疗膝关节炎与腰痛,能够改善下肢关节炎患者的步态,提高行走活动功能。3D打印足踝矫形器不但可以实现足底压力重新分配,在矫正过程中改善生物力学性能,提高患者舒适度,增强患足稳定性,减少皮肤破损情况的发生,而且具有与传统足踝矫形器相似的功能效果,同时在尺寸、质量、调节性、实用性和舒适性方面,患者满意度较高[12]。3D打印足踝矫形器的临床应用展现出了良好的治疗效果,值得推广。

1.2 3D打印技术在脊柱矫形治疗中的应用

近年来,脊柱外科领域飞速发展,3D打印技术在实现脊柱外科治疗个体化及精准化的过程中发挥着重要的作用[13]。脊柱侧凸是脊柱和躯干的三维畸形,如果不治疗,可能会导致严重的健康问题。在生长发育过程中,这种畸形短时间内可能进展迅速。对处于生长发育期的脊柱侧凸患者来说,矫形支具是最有效的保守治疗方法,可以有效防止畸形进展。长期佩戴不合体的脊柱矫形支具,会持续压迫骨性凸起部位,导致患者出现压疮、神经压迫以及疼痛等问题[14]。目前临床应用的脊柱矫形支具多种多样,如何在提高疗效的同时降低相关并发症的发生率一直是临床医师探讨的重点,3D打印技术为脊柱矫形支具的设计制造提供了一个新的思路和手段。

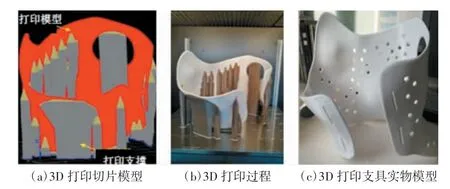

黄亚翔等[15]利用3D扫描仪对8例青少年特发性脊柱侧弯女性患者进行扫描取模,将数据导入相关软件进行处理后成功完成了3D打印个性化夜用型脊柱侧弯矫形支具的初步设计。张玉芳等[16]利用3D打印技术设计制造了个性化脊柱侧弯矫形支具,患者胸椎和腰椎侧弯最大矫正率达78%和82%,证实了3D打印矫形脊柱支具与患者贴合性较好,具有较高的矫正率,3D打印支具模型如图2所示。Weiss等[17]在报道中指出,采用手工制作的Boston和Chèneau样式的支具,治疗成功率为70%~80%,而采用3D打印技术制作的标准化相同样式支具的治疗成功率约为90%。与手工制作的传统支具相比,3D打印脊柱矫形支具具有更好的治疗效果。鲁德志等[18]应用3D打印脊柱侧凸矫形支具对7例青少年特发性脊柱侧凸患者进行了治疗,治疗前Cobb角为(29.43±7.68)°,躯干倾斜角为(11.57±2.76)°,治疗6个月后随访,Cobb角为(8.71±5.96)°(矫正72%),躯干倾斜角为(3.57±2.57)°(矫正70%),治疗前后差异均有统计学意义(P<0.01)。3D打印脊柱矫形支具可以根据患者的具体情况调整支具矫形器的厚度,并且可以进行个性化的结构设计,包括局部的纹理、孔道的位置以及加压的部位。因此,利用3D打印技术能够制造出更轻便、佩戴更舒适的脊柱矫形支具,提高患者治疗的依从性和畸形矫正效果。

图2 3D打印支具模型[16]

2 3D打印技术在康复治疗中的应用

本章节重点讨论3D打印技术在手腕部骨折康复治疗、脑卒中手部功能康复治疗中的应用情况,并着重介绍3D打印技术在四肢假体定制方面的应用。

2.1 3D打印技术在手腕部骨折康复治疗中的应用

手腕部骨折是临床上常见的创伤骨折类型,手腕部功能活动对于日常生活至关重要,不恰当的治疗可导致严重并发症和功能障碍。传统手腕部骨折固定一般多采用石膏外固定,而石膏具有笨重、透气性差的缺点,若固定时间较长,会出现关节僵硬和肌肉萎缩等并发症[19]。传统石膏固定或人工制作的支具对制作者经验要求较高,在临床上经常会有患者出现局部皮肤刺激或不舒适的感觉,甚至少数患者出现了皮肤破溃感染现象,这将大大降低治疗的依从性,而随意拆卸可能导致骨折再次移位,影响康复治疗效果。石膏固定成本低,但是效率也低,制作过程烦琐,如何改善传统石膏固定以及人工制作的支具的不足一直困扰着临床医师。随着3D打印技术的不断开发利用,3D打印个性化矫形支具具有更高的贴合度,更加透气、舒适,可以提高患者治疗的依从性。

据报道,对于需要长期佩戴支具、矫形器的人群来说,支具、矫形器设计符合人体生物力学要求是提高佩戴者满意度的重要因素之一[20]。廖政文等[2]以上肢手腕部桡骨远端骨折为例,应用3D打印技术设计制作了个性化康复矫形器(如图3所示),与用传统方法手工制作的矫形器相比,3D打印个性化康复矫形器在矫形器的简易度、性价比、质量、外形美观度以及透气性方面更好,差异具有统计学意义(P<0.05)。Abreu de Souza等[20]报道了3D打印腕部支具应用于腕部骨折患者的情况,其所设计的支具采用一种可清洗、可生物降解的材料,具有成本低、轻便以及功能性更强等特点。与传统支具、矫形器相比,3D打印个性化腕部骨折康复支具、矫形器优点鲜明,易于被患者接受。3D打印技术在手指骨折康复治疗中的应用也有报道。陆亮亮等[21]报道了应用3D打印指骨骨折支具对1例拇指指骨骨折女性患者进行固定的情况,结果表明该支具不仅匹配患指形状,还匹配骨折部位,实现了精准固定。3D打印支具、矫形器结构设计更合理,在保证生物力学性能的前提下,能够节省更多的材料,减轻了质量,提升了性价比,其美观的外形更能提高年轻人佩戴的意愿。但是,3D打印支具、矫形器在骨折固定的应用方面也存在一定不足,比如3D打印过程需要一定时间,急诊骨折患者需暂时应用其他固定装置临时固定;3D打印材料种类较少,一旦打印出成品后很难修改。由于3D打印技术可根据每个人的不同测量结果实现个性化定制,临床治疗效果更好,降低了相关不良事件的发生率,提高了患者的满意度,为手腕部骨折康复辅具的制造提供了一个新的选择。

图3 3D打印右腕部个性化外固定支具[2]

2.2 3D打印技术在脑卒中手部功能康复治疗中的应用

脑卒中具有发病率高、死亡率高和致残率高等特点,因此其治疗也变得越来越重要。脑卒中患者手部矫形康复的目的是治疗整个腕部和手指的痉挛[22]。临床上将分指板应用于脑卒中患者具有固定和矫形的作用,可以预防和治疗手指痉挛。传统手工制作的分指板存在尺寸不准确、不符合生物力学要求等缺陷,导致患者佩戴不舒适,难以实现长时间持续治疗。手的形态复杂,如何实现高度个性化矫形器的生产仍然是非常具有挑战性的。将3D打印技术应用于分指板制作,更具个性化,患者佩戴更舒适,能够满足临床康复治疗的需要。

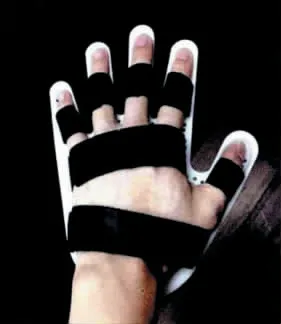

王凯等[23]分析了15例佩戴3D打印分指板患者的随访完整资料,结果表明大多数患者佩戴舒适,手指没有疼痛加重的感觉,皮肤未出现过敏情况,佩戴前患者的握力指数为0.023±0.046,佩戴3个月后握力指数为0.039±0.074;佩戴前患者中指到掌纹主动屈曲距离为(16.08±20.27)mm、被动屈曲距离为(6.13±12.06)mm,佩戴3个月后中指到掌纹主动屈曲距离为(13.50±15.90)mm、被动屈曲距离为(3.33±8.99)mm,患者握力和关节活动度均有不同程度提高。3D打印分指板的佩戴示意图如图4所示。王凯等[24]对应用3D打印分指板和传统分指板的脑卒中患者手指痉挛情况进行了对照研究,结果表明治疗3个月后3D打印分指板组肌张力较传统分指板组低(P<0.01),3D打印分指板更有利于治疗脑卒中患者的手指痉挛。Wang等[25]对13例脑卒中患者采用3D打印分指板治疗,随访观察3个月,发现患者的握力、手功能和活动范围均有不同程度的改善,分指板的抗张、抗弯性能均能满足患者的治疗要求。3D打印分指板具有精确、个性化定制等优点,可以优化分指板的构造,使其更适应机体正常解剖结构,直接避免形成局部受压点,更有效地治疗脑卒中患者的手痉挛,有利于脑卒中患者手指的矫形康复治疗。但是3D打印材料费用比较昂贵,在利用3D打印技术进行分指板制作时要在高精度和低成本之间进行权衡。利用3D打印技术能够制作出具有更高舒适性和耐受性的分指板,可为临床医生指出压力区,从而大大提高患者的治疗效果及满意度。

图4 3D打印分指板佩戴示意图[23]

2.3 3D打印技术在四肢假肢定制方面的应用

肢体残缺分为先天性肢体残缺和后天性肢体残缺。先天性肢体残缺的发生率为每1 000例成活婴儿中就有0.3~1例[26]。在后天性肢体残缺中创伤是最重要原因之一。假肢的使用可以提高肢体残疾人员的社会参与度和自信心。据世界卫生组织统计,在整个发展中国家,大约有4 000万截肢者,但只有5%的人使用假肢[26]。据报道,在上肢缺失的人群中,假肢的使用率为37%~56%;下肢假肢通常被认为比上肢假肢更重要,其使用率为49%~95%[27]。目前相当大比例的先天性肢体缺失或后天性肢体丧失的人选择不使用假肢。假肢的低使用率可能与缺乏美观的设计、质量较大、实用性较差以及成本高有关,因此研究者一直在不断探索如何进一步提高假肢使用率,让更多肢体残疾患者受益。计算机辅助设计程序和3D打印技术的进步为更好地应用假肢起到了推动作用,可以实现远程装配、设计和制造低成本假肢,并且可以满足个性化特殊假肢的需求[28-29]。

近年来,假肢生产制造企业在3D打印领域不断进行尝试。徐贵升等[30]于2016年报道了中国首例3D打印假肢的临床应用,1名5岁的小男孩使用3D打印前臂索控假肢初步实现了手的基本功能。Manero等[27]在报道中指出利用3D打印技术能够实现假肢更高程度的个性化定制,可以提高假肢的使用率和匹配度,其利用3D打印技术制作的个性化假肢如图5所示。研究显示,3D打印假肢的临床应用越来越普遍,在过去5 a中呈指数增长[30]。3D打印假肢的使用可以显著提高残疾人员的生活质量,有利于其心理健康,能够使他们更好地融入社会当中,减轻家庭和社会的经济负担。与传统假肢相比,3D打印的假肢更符合患者的身体解剖结构,能够满足人们不同的需要,更加轻便、耐用。目前,3D打印假肢的推广使用也存在一定的不足,比如政策法规问题、缺乏专业软件、生产模式的效率问题、材料问题、成本问题、综合人才缺乏、教育培训和社会推广问题等[31]。正是这些问题的存在,导致有关3D打印个性化假肢临床应用情况和治疗疗效的报道很少。为进一步推广3D打印假肢的临床应用,需要制定一定的行业准入标准和统一的国家标准,建立健全人才培养机制,不断创新技术,转变传统制作观念,多领域密切合作。目前,人们对3D打印技术在假肢修复领域的应用正做着积极探索,随着现有问题的不断解决,其应用前景值得期待。

图5 用户参与设计的3D打印个性化假肢[27]

3 结语

随着医疗技术不断发展,个性化治疗必然是临床流行趋势。在临床工作中,许多佩戴支具、矫形器、假肢的患者会存在支具、矫形器、假肢大小不合适及疼痛与不舒服的情况,并且会对辅具的外观设计不满意[32]。舒适度是评估支具、矫形器、假肢的一个重要因素,不舒适的支具、矫形器、假肢不利于肢体平衡控制,并且会使人们对佩戴支具、矫形器、假肢产生抵触情绪,严重影响治疗效果[18]。近年来,研究者一直对如何实现支具、矫形器、假肢的优化设计制造、提高临床治疗依从性和治疗疗效进行着探索。自1986年制造了第一台3D打印机以来,3D打印技术的临床应用越来越广泛,价格也逐年降低[33]。3D打印定制的支具、矫形器和假肢通过个性化的缓冲和支撑功能,降低了受伤的风险和疾病复发率。与传统预制支具、矫形器和假肢相比,3D打印技术展现出许多优势,包括设计个性化、贴合度更高、更符合生物力学要求、舒适度更好、实用性更强、磨损率更低、外表更加美观、佩戴更加轻便、更加安全有效以及患者满意度更高等。3D打印定制支具、矫形器和假肢也存在一定不足,例如,制造3D打印定制支具、矫形器和假肢的材料种类相对有限、设计周期仍较长、计算机辅助设计流程较为烦琐、打印时间相对较长、市场准入机制不规范,限制了其广泛应用等[34]。

目前,3D打印技术临床应用还处于探索阶段,但是,近年来关于3D打印技术临床应用的报道越来越多,3D打印技术的不断创新发展促进了医疗水平质的提升。3D打印定制支具、矫形器和假肢的设计制造过程需要医生、康复治疗师、材料学专家以及矫形器师等相关人员的共同参与,这样才能够生产出更符合生物力学要求的个性化支具、矫形器和假肢。此外,还需要各部门共同努力制定更加规范的3D打印市场准入标准,加强市场监管力度;优化3D打印设计操作程序,使软件操作界面更简洁,人们无需长时间学习实践就可快速掌握设计流程;要向更加智能化、高效化转变,加快3D打印机的打印速度,为临床急性损伤患者提供更大的便利;开发探索更多便宜、优质的3D打印材料,积极推广3D打印定制支具、矫形器和假肢的临床应用。相信随着3D打印技术的发展,其在矫形康复领域的应用可以实现个性化、精准化、高效化治疗,可以更好地推进矫形康复事业发展。