数字化应该为产业做“增量”,而不是吸“存量”

陈春花 彭剑锋 穆胜

当前,数字化转型已经成为时代热词,数字化对于商业社会带来的影响似乎不亚于前一波互联网浪潮。但相比趋势的如火如荼,数字化转型成果显著的企业仍是少数,至少没有互联网热潮袭来时,席卷行业的摧枯拉朽之势。企业的转型热情,似乎撞上了一堵隐性的“墙”——组织。换句话说,他们在IT领域的无限热情,被组织上的故步自封“锁住了”。

于是,我们忍不住要追问一系列底层问题——数字化转型究竟是什么?数字化转型和组织转型的关系又是什么?在应接不暇的观点中,我们需要慧眼来去伪存真,直达本质。

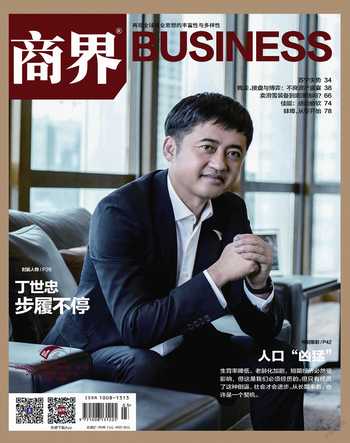

本次,《商界》特邀国内深度理解商业趋势的顶级组织管理学家陈春花教授、彭剑锋教授和穆胜博士聚首论道,呈现他们对这一热门话题的独到理解。

《商界》:当前,数字化转型已经成为大势所趋,这种转型必然是成本巨大的动作。在3位老师接触的企业里,他们是因为什么原因选择了数字化转型?他们的认知正确吗?

陈春花(以下简称“陈”):选择数字化转型的原因主要有以下几个方面:第一,在很多企业管理者看来,数字化已经是企业发展的必选项,也是驱动成长的核心关键所在;第二,数字化可以帮助企业直接触达顾客,真正理解顾客并与顾客共创价值;第三,数字化能够重构产业价值或企业价值网络,帮助企业与生态伙伴展开创智行动;第四,数字技术可以帮助企业重构自身的价值,并获得组织效能的提升;第五,数字化本身也是新生代员工的需求。

企业管理者们对数字化的认知是正确的。企业之所以要展开数字化转型,首先是因为顾客端的变化。当人们已经习惯了数字化的生活方式,个体成为数字个体的时候,企业必须跟上这个变化。同时,数字技术正在重塑产业、再造行业,如果企业不能够完成数字化转型,也就无法跟上产业发展的变化,无法获得行业新成长的机遇,更有可能因此被淘汰。某种意义上说,数字化在今天是基本功,拥有数字化能力是企业的基础能力。

彭剑锋(以下简称“彭”):中国经济发展到今天,正进入下半场。上半场主要是追求规模成长,下半场则要追求高质量成长。谁能抓住下半场的机遇,实现高质量发展?我认为就是五句话:上科技高山、下数字蓝海、聚天下英才、与资本共舞、做三好企业,也就是“好人品、好产品、好组织”。我将数字化视为未来中国经济的战略增长点。这是一片蓝海,是社会经济发展大势,也是有洞察力的企业家与企业必然的战略选择。

穆胜(以下简称“穆”):事实上,在投身于数字化转型的企业中,有很大一部分最初是希望能够接网获得流量红利,他们关注的领域是“数字化营销”。这种想法很自然,但多半都会碰壁。一是因为如今流量被洗牌到各个端口,开始贵起来,红利消失殆尽了;二是因为接网会拷问企业的供给能力,让其内外部供应链的脆弱暴露无遗。

真正的数字化红利不应该是流量红利,而是前面两位老师都提到的 “企业数字化”和“产业数字化”红利,说白了就是数字化管理、工业数字化(数字孪生、工业4.0)等领域。这可不是加载一个营销界面就能出效果的事,而是打通了供需两侧,实现整体提效,需要企业进行长期主义的投资。总之,在数字化转型的浪潮中,跟风的和清醒的都有,但后者是少数。

《商界》:这些企业的数字化转型是从什么方向切入的?结果如何?

陈:大部分的企业数字化转型都会从业务端切入,然后再把端到端的全价值链拉通,获得共生价值,从而完成数字化转型。也有一部分企业是从流程再造入手,通过流程驱动组织整体数字化转型。

彭:的确如此,这是一个系统工程。数字化本质上是一场认知与思维革命,一场脱胎换骨的系统变革与能力升级。这需要生态化的战略思维、客户化的组织与流程、赋能式领导方式,涉及企业的战略、组织、人才机制的系统变革与创新。

目前,许多企业数字化转型升级还是执行乏力,效果不佳。这里面有几个主要的原因:一是将数字化作为一种投机而非长期战略,急功近利,准备不足;二是企业家和高层对数字化转型升级没有想透,没有共识,也没有基于数字化的顶层设计;三是数字化的管理地基不牢,一遇到问题就往回走,不愿持续推进与投入。

穆:这项系统工程的难度是“地狱级”的。彭老师找了企业数字化转型失败的底层原因,我则希望找到一个关键的堵点,打通这个点,数字化转型就能迎刃而解,或者说,以这个点来切入,更能事半功倍。在我的视野范围内,这个堵点应该是“数字化管理”,大多数企业在需求侧抓数字化营销,在供给侧抓产业数字化,但要将产业的供给用于满足用户需求,必须要有企业作为枢纽。如果两头都是数字化的,而企业的管理却不是数字化的,那么“端到端”的逻辑就走不通。

《商界》:最近有种说法,数字化转型走到深处的企业,都想把自己做成一个软件公司。这似乎有点“走火入魔”了,毕竟一般企业和软件公司的基因显然是不同的。对于这个现象,3位老师怎么看呢?

陈:其实,随着数字技术的深入,未来每一家公司都将成为一家软件公司,每一项业务都将成为数字化业务。从这个意义上说,数字化转型走到深处的企业,率先把自己发展成一家软件公司,说明这些企业已经完成了企业的全方位变革,并让自己具有了开放、连接、协同共生的能力。

彭:产业互联网时代,是科技与互联网技术的综合应用,是人机物的三元融合。我认为未来没有绝对的软件公司,也没有绝对的硬件公司。所有公司都应该是软硬结合,软中有硬,硬中有软。

在一个产业生态中,软件公司和硬件公司是跨界融合的,但产业的本质还是产业,是硬碰硬的产品与服务。虽然要基于大数据进行决策,但决不否定企业家的创新精神与独特的洞察力。企业要有算力、算法,但算力、算法也要有温度,要体现人文关怀,否则人就被数据绑架,大数据就会作恶。

穆:2017年,我随海尔张瑞敏先生在纽约与时任通用电气CEO的杰夫·伊梅尔特进行了交流,他告诉我们自己正在将通用电气由一家硬件公司变成一家软件公司,这与陈老师的判断一致,未来每一家公司都将成为软件公司。彭老师认为,数字化应该围绕产业的本质进行,更应该有人文温度,我也举双手赞成。数字化应该为产业做“增量”,而不是吸产业的“存量”。当前某些互联网大厂受到反垄断规制,其实就是商业规律的反噬。

反对企业走向软件公司的,恰恰是某些软件或周边服务商。这是商业利益的站位,不是学术判断。举个例子,电商兴起时,淘宝告诉你,流量不用担心,他们会给,但企业最后还是要建立自己的私域流量。传统企业没有数字化能力,但他们可以借船出海,再宾主互换,也许会失败,但这是“难而正确的事”。服务商心态要好,要成就而不要挟持人家的转型,要追求共赢,而不要只想独美。

《商界》:這种想要成为软件公司的“走火入魔”实际上代表了一种趋势——大多企业将数字化转型看成是做一个IT系统(业务中台或数据中台)。他们的IT部门即使有外部咨询机构的赋能,也很难撼动自己企业传统的运作模式。这种尴尬为什么会出现?如何破解?

陈:如果把数字化转型看成是做IT系统,这本身就已经错了。我们可以把IT系统理解为信息系统,信息系统与数据系统,信息化与数字化,两者之间存在本质差异。如果不能理解这一点,那就会出现上述的尴尬。

穆:IT系统(Information Technology)被视为企业的武器,能让企业活得更好,可以由IT部门来承接打造,但数字化系统,或者称DT系统(Data Technology),应该被视为企业的一部分,是企业生存的必需,须由整个公司协同来构建。

彭:我也发现,不少企业的数字化转型仅仅成为数字化部门的独角戏,数字化与经营两张皮,各弹各的曲、各唱各的戏,这就很难实现数字技术与经营的融合。其实转型升级的“发动机”应该是企业家与全体管理者的责任。没有掌权者亲自去推动,数字化转型升级是难以完成的。

穆:根据我的研究,打造业务中台和数据中台的确是数字化转型的主要战场,但这并不是仅仅依靠IT部门或数字化部门就能实现的。业务中台和数据中台,不仅仅是IT工具,更是组织布局。除了领导带头,管理者上下一心,更要有组织上的精巧设计,也就是我一直主张的“平台型组织(Platform-based Organization)”。我甚至认为,没有转型平台型组织的企业,难以实现彻底的数字化。

不少企业成立了数字化转型委员会,老板和高管都进去了,但转型还是推不动,这就是因为他们的组织没有变,员工的责权利没动,部门还是本位主义,他们有什么动机去分享数据、回应用户、协同作战呢?

说到底,只要沾上“变革”“改革”“转型”字样的事,都是“一把手工程”,最根本的动力还是来自于企业家的认知。他们看得到终局,就会一步步将自己眼中的终局铺排为具体任务,且认为过程中的辛苦都值得;他们看不到终局,每走一步,都会质疑是不是浪费了时间、成本,怎么还没出效果。

《商界》:不少咨询公司目前都入局数字化转型,企业为此支付了大量的成本。但也有不少企业反馈,在咨询公司辅导的数字化转型项目中,并没有买到什么。如此看来,企业是否需要自己探索数字化转型之路?咨询公司的作为又应该在什么地方?

彭:我认为,企业的数字化转型还是需要咨询公司提供专业服务。咨询公司的作用主要是帮助企业进行基于数字化的顶层设计、制定数字化战略规划、以客户为中心拉通组织与流程,以及进行基于数字化的流程再造、组织变革与人才机制创新,从而推动企业观念变革、思维转型、领导力提升。

穆:大多企业的心态是,找个数字化转型的全包商,帮他们把什么都做了,从方案到落地。但是,希望越大,失望也就越大。再大的咨询公司,也不可能完成这样一个系统工程。如果这些咨询公司真的可以做到,他们就应该在一二级市场上大量吃进这些客户公司的股份,等到转型完成再抛售套利,这样赚钱多轻松?

当然,企业之所以产生不切实际的期望,也和一些服务商的过度承诺有关系。以前,有服务商承诺有通用产品,可以帮企业建立业务中台。但后来发现通用产品根本无法适配个性需求,最后弄得满地鸡毛。

彭:是有不少乱象,但我们更要看到机会。工业文明时期,中国咨询公司在专业能力与系统服务上与国外咨询公司差距很大。但在数字化的转型升级上,中国企业在应用层面与世界同步,甚至局部领先,许多数字化转型升级的实践案例比国外咨询公司掌握的还多,更接中国企业地气。

陈:在数字化转型咨询服务中,中国本土咨询业确实更有优势。但是,如果要做好这部分的专业服务,同样需要本土咨询业自己率先进行数字化转型,并借助于领先的数字化企业积累实践案例,上升到工具、技术以及解决方案上。这要求本土咨询业自己要有更强、更快的学习能力以及转化能力。

未完待续

数字化转型和组织转型,谁主沉浮?万科虚拟员工崔筱盼揭示了什么趋势?大厂建中台、拆中台,是什么情况?数字化转型的三个锦囊是什么?欲知后续精彩,请关注下期杂志。想要咨询更多关于企业数字化转型及组织变革问题,可添加编辑微信:gaigai8368,获取相关渠道。

3490501908288