大萧条与鲁迅的“上海困境”*①

刘春勇

(中国传媒大学 人文学院,北京,100024 )

一

20世纪30年代发生在美国乃至波及整个世界的大萧条一直是学术界研究的热点话题。然而,在对中国20世纪30年代历史的研究,除了少数专门的经济史研究外,几乎很少谈论大萧条,更不要说从大萧条的视角来处理历史问题了。大萧条的准确时间一般是以1929年10月24日美国纽约股市暴跌的“黑色星期四”为起点,到1939年为止,几乎长达10年。就中国而言,大萧条的影响则是从1931年下半年开始,到1936年南京国民政府币制改革成功为止,也有5—6年的时间。就地域而言,大萧条对中国形成巨大的冲击首当其冲在“长三角”,也就是“江南”一带。当然,最终受到冲击最大的是上海。不仅如此,伴随大萧条而来的是日本为了转嫁本国大萧条冲击的重荷,先后在中国发动了“九·一八”和“一·二八”两个事变。前者侵占了中国棉纺织业的一个巨大的销售市场,对上海经济形成冲击;后者则直接重创了上海的经济生产,使大萧条中的上海雪上加霜。

大萧条对上海冲击的时间基本上同鲁迅在上海生活的时间重叠。但是,在长达近百年的中国鲁迅研究中,至今没有一篇从大萧条的角度进行研究的论文。柄谷行人说,“风景”的发现需要特定的“装置”(1)[日本]柄谷行人:《日本现代文学的起源》,赵京华译,北京:生活·读书·新知三联书店,2003年,第12页。。之所以集体忽略“大萧条”视角,最终的问题出在看“风景”的“装置”上。无论是谈论上海与大萧条,还是谈论鲁迅与大萧条,其实质都是将中国的局部问题放置到全球“循环大历史”中去考察。换言之,大萧条问题是一个“全球史”的问题,需要从“循环史观”的角度去处理局部问题。在这样的一套“装置”中,一切地区的历史,无论是欧洲的、美国的,还是中国或者东方的,都被当作“区域史”平等地对待,采取与传统的“冲击—反应”模式完全不一样的所谓“去主体化”的历史叙述方式。

大萧条的意义在于,它标志着一个时代的转换,即整个世界最终从持续了100多年的自由放任的世界体系(自18世纪英国工业革命始)转变为政府干预的统制主义体系,也即从亚当·斯密主义时代转换到了凯恩斯主义时代。自此之后,过去时代所流行的“个人”“自由”等观念则多多少少被“统制”“计划”“组织”“审查”等观念所替代,整个时代风气为之一变。在中国现代史中所表现出来的就是从五四“个人”话语向“集体”话语的转换。换言之,从大萧条的视角来看,被我们长期视为中国现代文化“轴心时代”的五四可以说是亚当·斯密主义时代在中国的一个尾声,而接踵而至的20世纪20年代末到30年代初期才是一个全新时代的开始。因此,从这个层面上来讲,这个时期的确被视为一个“死去的阿Q时代”。并且,那些同鲁迅展开“革命文学论争”的后期创造社和太阳社的年轻人则毫无疑问地代表着一个截然不同于五四的全新时代。而鲁迅甫一到上海,就陷入了一个新时代的“上海困境”当中。

二

鲁迅在上海几乎一直生活在大萧条之中,大萧条对他的生活和写作构成了直接的冲击。尽管鲁迅没有像茅盾那样创作直接反映大萧条的作品,但他在私人日记、书信或者杂文中都零星提到了大萧条。笔者将其整理如下:

(1)1931年2月18日在致李秉中信中写道:“今则金价大增,且将三倍……”(卷12,第258页)(2)文中所有引用《鲁迅全集》(北京:人民文学出版社,2005年)的内容,直接注释,标注卷数及页码,必要时加上文章标题。。按:1931年世界经济危机,鲁迅感受到了金价大涨。

(2)1932年4月6日在致李小峰信中写道:“因颇拮据,故本月版税,希见付”(卷12,第296页)。按:1932年因种种原因,鲁迅陷入经济窘境当中,后文将详细论述。

(3)1932年5月3日在致李秉中信中写道:“此间已大有夏意,樱笋上市,而市况则萧条……”(卷12,第303页)。按:1932年“一·二八”事变后,上海市面萧条。

(4)1933年7月20日在《智识过剩》中写道:“世界因为生产过剩,所以闹经济恐慌。虽然同时有三千万以上的工人挨饿,但是粮食过剩仍旧是‘客观现实’,否则美国不会赊借麦粉给我们,我们也不会‘丰收成灾’”(卷5,第236页)。按:鲁迅此处提到“丰收成灾”问题,应该与前不久茅盾送给他《春蚕》这本书所描写的内容有关。1933年5月17日日记:“玄珠来并赠《春蚕》一本”(卷16,第377页)。“玄珠”是茅盾的笔名。

(5)1933年9月3日在《同意和解释》中写道:“据说现在的世界潮流,正是庞大权力的政府的出现,这是十九世纪人士所梦想不到的。意大利和德意志不用说了;就是英国的国民政府,‘它的实权也完全属于保守党一党’。‘美国新总统所取得的措置经济复兴的权力,比战争和戒严时期还要大得多’。大家做动物,使上司不必征求什么同意,这正是世界的潮流”(卷5,第304页)。按:鲁迅感受到了大萧条所带来的整个世界政治形势的变化,深刻地揭示出大萧条的特点。

(6)1934年8月31日在致母亲信中写道:“近几天,上海时常下雨,所以颇为凉爽了,不过于旱灾已经无可补救,江浙乡下,确有抢米的事情。上海平安,惟米价已贵至每石十元六角”(卷13,第202页)。

(7)1935年4月8日在致曹靖华信中写道:“今年上海银根紧,二月应付的版税,到现在才交来”(卷13,第434页)。

(8)1935年11月26日在致母亲信中写道:“至于物价飞涨,那是南北一样,上海的物价,比半月前就贵了三成了”(卷13,第591页)。

(9)1935年12月7日在致曹靖华信中写道:“上海已冷。市面甚萧条,书籍销路减少……”(卷13,第600页)。

(10)1935年12月21日在致母亲信中写道:“上海近来尚称平静,不过市面日见萧条,店铺常常倒闭,和先前也大不相同了”(卷13,第606页)。

(11)1936年1月5日在致曹靖华信中写道:“上海今年过年,很静,大不如去年,内地穷了,洋人无血可吸……”(卷14,第1页)。

以上是鲁迅在1931—1936年大萧条期间的所见、所闻、所感。显然,鲁迅除了描述身边的大萧条现象之外,也已经触及大萧条对自身生活的影响。如第(2)(7)(9)条谈到生活拮据、银根紧、版税不能及时到位以及书籍销路不畅等。此外,第(6)(8)两条提到物价飞涨,自然影响到生活问题。

相对于大萧条对鲁迅的直接影响而言,大萧条的副产品——书籍审查制度则对鲁迅的影响更大。所谓书籍审查制度,其实是统制经济所带来的政府权力集中的表现,当然在另外一个方面,1935年11月的币制改革本身就标志着南京国民政府通过经济统管的形式(所谓中央银行制度)而树立了政府的权威。因此,在上述的第(5)条中,鲁迅已经将书籍审查制度形成的根本原因讲了出来,即“庞大权力的政府的出现”。“总而言之,不知何年何月,‘中央图书杂志审查委员会’到底在上海出现了,于是每本出版物上,就有了一行‘中宣会图书杂志审委会审查证……字第……号’字样,说明着该抽去的已经抽去,该删改的已经删改,并且保证着发卖的安全”(《且介亭杂文二集·后记》,卷6,第476页)。鲁迅第一次抱怨书籍审查制度是在1933年7月19日所写的《伪自由书·前记》中:“我的投稿,平均每月八九篇,但到五月初,竟接连的不能发表了”(卷5,第5页)。之后,抱怨的文字接连不断,甚至透露出了对未来生计的焦虑。

文稿的不能发表,文字的被删减(稿酬以字数计费)以及书籍销路的受阻,所有这些对于1932年以后纯粹以文谋生的文人而言,其影响程度不言而喻。而这一切都直接或者间接由大萧条所致。

三

大萧条给中国带来的经济困境与恐慌,在20世纪30年代初期的文学作品中多有描述,也由此产生了一批大萧条的文学作品,如茅盾的《子夜》《林家铺子》“农村三部曲”、吴组缃的《一千八百担》、鲁彦的《银变》,以及同大萧条相关联的丁玲的《水》、叶紫的《丰收》等。这些文学作品的作者大都同鲁迅关系密切,然而,鲁迅自始至终都缺席这场大萧条书写,个中原因主要有以下三点:

首先,鲁迅在上海时期,结成了以文化人为主的相对固定的交际圈子,基本上同江南的故乡断绝了来往。而这一时期的茅盾之所以能接连不断地写出《林家铺子》《春蚕》这样一些江南农村题材的作品,与他频繁回乡有很大关系。正如茅盾所说:“一九三二年五月和八月的两次回乡,使我了解了不少上海战事后江南农村的新动荡……”,“自从一九三○年我回国后,母亲就迁回乌镇定居,但每年必来上海过冬,因此我每年至少要回一次家乡,或者接母亲来上海,或者送母亲回乌镇。每次大约一周至十天左右。所以对于家乡的变化,尤其是镇上小商户的苦乐,有所了解”。(3)茅盾:《〈春蚕〉、〈林家铺子〉及农村题材的作品》,《茅盾全集》(第34卷),北京:人民文学出版社,1997年,第525-526页。而《子夜》的写作,一方面源自茅盾同上海的亲朋故友的交往,另一方面则是茅盾去股票交易所体验生活的结果。(4)茅盾:《〈子夜〉写作的前前后后》,《茅盾全集》(第34卷),北京:人民文学出版社,1997年,第481-517页。而同一时期的鲁迅则根本没有这种时间和经历。

其次,鲁迅同许广平定居上海后,在生活上已经完全“中产阶级”化了。(5)陈明远:《鲁迅属于中产的智识阶级——我算清了鲁迅一生挣的钱》,《鲁迅时代何以为生》,西安:陕西人民出版社,2011年,第1-5页。由于职业的关系,除了大量接触以柔石为代表的较为贫寒的“亭子间”的左翼文人外,与社会底层(所聘用的仆人除外)几乎没有什么接触。据统计,鲁迅家庭在上海的年收入(从1927年10月开始计算)如表1所示。

表1 鲁迅家庭在上海时期的经济收入(1927—1936年)

表1只能反映鲁迅家庭的收入状况,并不能据此断定鲁迅的生活水准属于当时上海的哪一个阶层。因此,我们应该参考1930年代的上海各阶层的收入状况,作一个对比分析。如表2所示。

表2 上海各阶层人均年收入及倍数(1933年)

表3 上海职业居民阶层序列的收入分配(1933年)

表3显示出1933年上海职业居民五个阶层中各阶层的人数及所占百分比、收入总数及所占百分比。值得注意的是,杜恂诚的这个算法基本上是按照三口之家计算所得的均值。因此,在计算鲁迅在上海时期的家庭年均收入时,应该按照通常的三口之家进行换算。这样一来,按照9年平均年收入8,408.71元÷3计算,则鲁迅家庭人均年收入为2,802.9元。比对表2,可以看到鲁迅家庭人均年收入属于上海第二阶层,且高于平均值。由此可以判断,鲁迅的生活指数其实是非常高的。对于鲁迅的生活情况,茅盾在回忆录中亦有所提及:“五月初的一天,忽然冯雪峰来了。雪峰是送刚印出的《前哨》来的,原来他也没有见过秋白,我就给他们作了介绍。当时我想,我这个家条件太差了,闯来个生人,秋白连躲的地方都没有,这对他的安全不利。于是我就与冯雪峰商量。我说,鲁迅的家是比较安全的,他住在北四川路底的一个高级公寓里,房子宽敞,住这公寓的大多数是欧洲人或日本人,一般的中国人都不去那里,但秋白与鲁迅从未见过面,贸然而去,是否妥当?”(6)茅盾:《〈子夜〉写作的前前后后》,《茅盾全集》(第34卷),北京:人民文学出版社,1997年,第503页。在上海,鲁迅的日常开销中,购书所占比例非常高。1930、1931、1935三年年均超过1,000元,其中1930年购书款高达2,404.5元。(7)陈明远:《鲁迅购书费用占收入的百分比》,《鲁迅时代何以为生》,西安:陕西人民出版社,2011年,第82页。1931年5月15日,鲁迅在日记中写道:“下午从商务印书馆取来托买之G·Grosz石版《Die raüber》画帖一帖九枚,直百五十元,邮费二十八元”(卷16,第252页)。9天之后5月24日的日记记载:“下午收Käthe Kollwitz版画十二枚,直百二十元”(卷16,第253页)。从这两条记录可以看出,鲁迅买书花费不菲,且出手阔绰。此外,鲁迅看电影花销也不菲。“对于平日过着简朴生活的鲁迅利用工作空档乘坐包租汽车跑去电影院的情景,许广平是这样描写的:‘客人也没有,工作也比较放得下来的时候,像突击一下似的,叫一辆车子,我们就会很快地溜到影院里坐下来’。而且‘因为再三的避难,怕杂在人丛中时常遇到识与不识,善意或恶意的难堪的研究’,所以‘每次看电影都跑到“花楼”上去了’。附带补充一下,首映戏院新光大戏院的电影票价分五角、七角、一元等三种。假设鲁迅看过《猺山艳史》和《春蚕》的话,大概是花了数倍的价钱坐在上等席位上,俯视着‘楼下排着中等和下等的“华胄”’吧。”(8)[日本]藤井省三:《鲁迅与刘呐鸥:“战间期”在上海的〈猺山艳史〉、〈春蚕〉电影论争》,燕璐译、王志文校,《现代中文学刊》2013年第1期。

第三,为了维持这种高质量的生活水准,鲁迅付出了高昂的代价。从表1中可以看出,1929、1930两年鲁迅家庭的年收入达到历史最高点。原因一是从1927年12月起,南京国民政府大学院院长蔡元培聘请鲁迅做大学院特约撰述员,每月固定薪水300元,一直到1931年底该职位被裁撤;原因之二是“鲁迅为捍卫自己的著作权而通过律师向北新书局提出交涉,由郁达夫、林语堂等友人出面调停,追回北新书局李小峰扣压和挪用的版税旧债(据郁达夫回忆总数约2万元之巨,应分期偿还)”。(9)陈明远:《鲁迅生活的经济背景》,《文化人与钱》,天津:百花文艺出版社,2000年,第158页。但是到了1931年,鲁迅家庭的收入就减了许多,主要原因是北新书局“积欠的版税旧款已经在上两年还清”。1932年是鲁迅在上海最为困窘的一年,家庭年收入降到上海时期最低点。主要原因是1931年底教育部(大学院1928年底改名为教育部)特约撰述员一职被裁撤(10)“被裁之事,先已得教部通知……”(鲁迅:《32032致许寿裳》,《鲁迅全集》(第12卷),北京:人民文学出版社,2005年,第287页),从1932年起停发300元“编译费”。历史资料表明,鲁迅对这样突如其来的生活变故似乎并没有什么心理准备,加之1932年的大萧条及“一·二八”事变,生活一下子陷入较为窘迫的境地。1932年4月6日鲁迅致信李小峰时说出了自己正处在困境,“因颇拮据,故本月版税,希见付”(卷12,第296页)。这里的“颇拮据”绝对不是鲁迅为了要版税的托词,从史料来看,应该是实情。1932年鲁迅月平均收入399.04元,看似还不算低,但是,据鲁迅的日记记载,他每个月固定给在北平的母亲和夫人朱安汇寄100元作为她们的生活费。除此之外,这个时期鲁迅住在北四川路的拉摩斯公寓,每月租金40元,还须经常照顾困窘的兄弟周建人一家。(11)鲁迅:《32032致许寿裳》,《鲁迅全集》(第12卷),北京:人民文学出版社,2005年,第288页。所以,1932年对鲁迅来说确实是非常煎熬的一年。从看电影的记录,亦可看出1932年鲁迅陷入生活窘迫的轨迹。如表4所示。

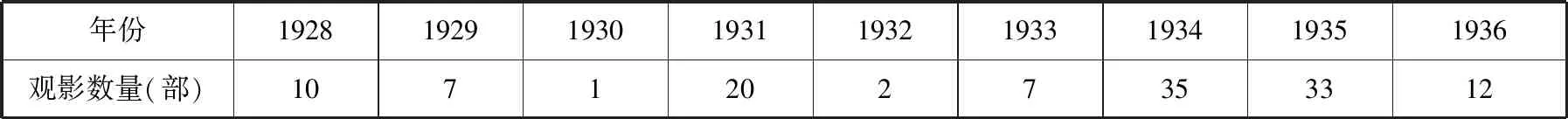

表4 鲁迅上海时期历年观影统计(1928—1936年)

从表4中可以看出,1929、1930年和1932、1933年形成两个观影低谷,1931、1934、1935等年份观影数量皆可观。如果探究原因的话,那就是为了应对太阳社和晚期创造社,鲁迅在1929年翻译了大量的马克思主义文艺理论,这一年非常繁忙。1930年则是鲁迅社会活动最为频繁的一年,参加中国自由大同盟,参与发起左翼作家联盟等,因此闲暇时间很少。但1932年“一·二八”事变之后,观影记录急剧减少,恐怕经济拮据是其重要的一个原因。为了打破这种窘迫的局面,1932年鲁迅对翻译和创作作了调整:其一决定整理出版《两地书》;其二加大著述量,尤其是此后几年翻译作品的数量大增。正如鲁迅所说:“有些文章,为朋友及生计关系,亦不能不做也”(《350430致母亲》,卷13,第451页)。然而,一味拼命苦干,最终心力交瘁,积劳成疾。

四

此后一直到1936年鲁迅去世之前,他写给亲友的书信中常常出现一个“忙”字。笔者将其整理如下:

(1)1935年3月23日在致曹靖华信中写道:“我们都好的,但想起来,的确久不寄信了,惟一的原因是忙。从一月起,给一个书坊选一本小说,连序于二月十五交卷,接着是译《死灵》,到上月底,译了两章,这书很难译,弄得一身大汗,恐怕还是出力不讨好。这是为生计,然而钱却至今一个也不到手,不过我还有准备,不要紧的,请勿念”(卷13,第418-419页)。

(2)1935年3月31日在致母亲信中写道:“寓中均好,唯男较忙”(卷13,第429页)。

(3)1935年4月2日在致许寿裳信中写道:“近亦仍忙”(卷13,第430页)。

(4)1935年4月30日在致母亲信中写道:“但因琐事不少,不免稍忙……”(卷13,第451页)。

(5)1935年5月17日在致胡风信中写道:“这几天因为赶译《死魂灵》,弄得昏头昏脑……”(卷13,第458页)。

(6)1935年5月22日在致曹靖华信中写道:“弟一切如常,惟琐事太多,颇以为苦……”(卷13,第462页)。

(7)1935年5月22日在致邵文熔信中写道:“弟一切如常,惟琐事太多,颇以为苦,借笔墨为生活,亦非乐事,然亦别无可为”(卷13,第461页)。

(8)1935年10月2日在致萧军信中写道:“但我仍忙……”(卷13,第556页)。

(9)1936年1月5日在致曹靖华信中写道:“我仍打杂,合计每年译作,近三四年几乎倍于先前……”(卷14,第1页)。

另外,频繁出现的文字还有“无力”“疲惫”“病痛”:

(1)1935年4月8日在致曹靖华信中写道:“我们都好的,但弟仍无力气,……现在正在想把生活整顿一下”(卷13,第434页)。

(2)1935年4月12日在致萧军信中写道:“我打发了许多琐事之后,就没有力气……”(卷13,第438页)。

(3)1935年4月30日在致母亲信中写道:“但因琐事不少,及不免稍忙,时亦觉得无力耳……”(卷13,第451页)。

(4)1935年5月14日在致曹靖华信中写道:“现在的生活,真像拉车一样,卖文为活,亦大不易……”(卷13,第455页)。

(5)“疲劳到没有法子的时候,也偶然佩服了超出现世的作家,要模仿一下来试试”(《且介亭杂文末编·我要骗人》,卷6,第503页)。

(6)“我有一个亲戚的孩子,高中毕了业,却只好到袜厂里去做学徒,心情已经很不快活的了,而工作又很繁重,几乎一年到头,并无休息。他是好高的,不肯偷懒,支持了一年多。有一天,忽然坐倒了,对他的哥哥道:‘我一点力气也没有了。’”“他从此就站不起来,送回家里,躺着,不想饮食,不想动弹,不想言语,请了耶稣教堂的医生来看,说是全体什么病也没有,然而全体都疲乏了。也没有什么法子治。自然,连接而来的是静静的死。我也曾经有过两天这样的情形,但原因不同,他是做乏,我是病乏的”(《且介亭杂文附集·“这也是生活”……》,卷6,第622页)。

(7)“医生从他那大皮包里取出玻璃管来,要取我的血液,我知道他在疑心我生伤寒病了,自己也有些发愁。然而他第二天对我说,血里没有一粒伤寒菌;于是注意的听肺,平常;听心,上等。这似乎很使他为难。我说,也许是疲劳罢;他也不甚反对,只是沉吟着说,但是疲劳的发热,还应该低一点”(《且介亭杂文·病后杂谈》,卷6,第167—168页)。

(8)1935年4月23日在致曹靖华信中写道:“我自去年生了西班牙感冒以来,身体即大不如前……”(卷13,第444页)。

(9)1935年10月2日在致萧军信中写道:“前天起,伏案太久,颈子痛了”(卷13,第556页)。

(10)1936年3月2日日记写道:“下午骤患气喘”(卷16,第595页)。

(11)1936年3月7日在致沈雁冰信中写道:“礼拜一日,因为到一个冷房子里去找书,不小心,中寒而大气喘,几乎卒倒,由注射治愈,至今还不能下楼梯”(卷14,第42页)。

(12)1936年3月20日在致母亲信中写道:“上月底男因出外受寒,突患气喘,至于不能支持……”(卷14,第49页)。

(13)1936年8月27日在致曹靖华信中写道:“我的病也时好时坏。十天前吐血数十口,次日即用注射制止,医诊断为于肺无害,实际上确也不觉什么。此后已退热一星期,当将注射,及退热,止咳药同时停止,而热即复发,昨已查出,此热由肋膜而来(我肋膜间积水,已抽去过三次,而积不已),所以不甚关紧要,但麻烦而已。至于吐血,不过断一小血管,所以并非肺病加重之兆,因重症而不吐血者,亦常有也”(卷14,第136页)。

(14)1936年9月3日在致母亲信中写道:“男确是吐了几十口血,但不过是痰中带血,不到一天,就由医生用药止住了。男所生的病,……是肺病,且已经生了二三十年,被八道湾赶出后的一回,和章士钊闹后的一回,躺倒过的,就都是这病,但那时年富力强,不久医好了。……初到上海后,也发过一回,今年是第四回,大约因为年纪大了之故罢,一直医了三个月,还没有能够停药,因此也未能离开医生,所以今年不能到别处去休养了。肺病是不会断根的病,全愈是不能的,但四十以上人,却无性命危险,况且一发即医,不要紧的,请放心为要”(卷14,第140-141页)。

从以上所列举的内容来看,鲁迅晚期确实为了维持已有的生活水准而付出了太多,这些付出又都或多或少与大萧条有直接或间接的关系。在这样疲于奔命的情况下,鲁迅又怎能加入大萧条时期的江南写作中来呢?病中的鲁迅在《病后杂谈》中所说的话,看似在讲学习陶渊明生活方式的困难,实则是自白,不免令人心酸(12)《鲁迅全集》(第6卷),北京:人民文学出版社,2005年,第169页。。

五

文章最后简单探讨鲁迅在疲于奔命、被经济和生活所迫的条件下,对茅盾关于大萧条时期的江南书写的态度,并以此作为收束。在此,列举一些事实,将鲁迅的态度托出。

(1)对于《春蚕》的态度。1933年9月7日,鲁迅在《电影的教训》中写道:“幸而国产电影也在挣扎起来,耸身一跳,上了高墙,举手一扬,掷出飞剑,不过这也和十九路军一同退出上海,现在是正在准备开映屠格纳夫的《春潮》和茅盾的《春蚕》了。当然,这是进步的”(卷5,第310页)。鲁迅的文章虽然针对的是电影版《春蚕》,但毫无疑问也是对茅盾作品的称赞。据藤井省三考证,很爱看电影的鲁迅似乎并没有去电影院看过《春蚕》。他说:“鲁迅很可能也没有看过电影《春蚕》。《申报》9月6日《〈春蚕〉之试映》报导称‘9月1日晚,茅盾原著小说《春蚕》改编为影片之《春蚕》在中央大戏院试映。程导演步高特请茅盾及新文学家如田汉、叶灵凤等十余人莅院参观’,并没有提及鲁迅的名字。之外可能也举办过《春蚕》的试映会,但是鲁迅日记里没有任何关于该影片试映的片言只语。”(13)[日本]藤井省三:《鲁迅与刘呐鸥:“战间期”在上海的〈猺山艳史〉、〈春蚕〉电影论争》,燕璐译、王志文校,《现代中文学刊》2013年第1期。只称赞而不看,并且“晚年在上海生活的十年中,鲁迅无视同时代的中国电影,专门只看外国电影,尤其喜爱好莱坞电影……”(14)[日本]藤井省三:《鲁迅与刘呐鸥:“战间期”在上海的〈猺山艳史〉、〈春蚕〉电影论争》,燕璐译、王志文校,《现代中文学刊》2013年第1期。,藤井省三的这段话当然不一定完全客观,却耐人寻味。

(2)对于《子夜》的态度。一是,虽然鲁迅在一些场合称赞过《子夜》,但也明显有自己的看法。他说:“我们在两三年前,就看见刊物上说某诗人到西湖吟诗去了,某文豪在做五十万字的小说了,但直到现在,除了并未豫告的一部《子夜》而外,别的大作都没有出现”(《伪自由书·文人无文》,卷5,第85页)。又说“《子夜》诚然如来信所说,但现在也无更好的长篇作品,这只是作用于智识阶级的作品而已。能够更永久的东西,我也举不出”(《331213致吴渤》,卷12,第516页)。二是,鲁迅在《答徐懋庸并关于抗日统一战线问题》中写道:“‘国防文学’不能包括一切文学,因为在‘国防文学’与‘汉奸文学’之外,确有既非前者也非后者的文学,除非他们有本领也证明了《红楼梦》,《子夜》,《阿Q正传》是‘国防文学’或‘汉奸文学’”(卷6,第551页)。文中将《子夜》同《红楼梦》《阿Q正传》并举,隐含了称赞的态度。但这篇长文是鲁迅病重期间由冯雪峰代笔、鲁迅修改而成的,将三部作品并举应该是冯雪峰的原意,而非鲁迅。三是,《子夜》出版后,瞿秋白先后写了两篇重要的评论文章:即1933年4月3日以“乐雯”的笔名发表在《申报·自由谈》上的《子夜与国货年》和同年8月13、14日以“施蒂尔”的笔名在《中华日报》副刊《小贡献》上的《读子夜》。(15)茅盾:《〈子夜〉写作的前前后后》,《茅盾全集》(第34卷),北京:人民文学出版社,1997年,第509页。不过,茅盾关于《子夜与国货年》发表的时间应该是记忆有误,他说是1933年3月12日,但实际时间应该是4月2日和4月3日连载的。参见乐雯:《“子夜”与国货年》《“子夜”与国货年(续)》,《上海鲁迅研究》2001年第12期。“《〈子夜〉与国货年》则是瞿秋白和鲁迅合作的一篇评论《子夜》的文章。瞿秋白于一九三三年三月十日写就本文,经鲁迅修改后,请人誊抄,署上自己的笔名‘乐雯’,发表于同年四月二日和三日《申报·自由谈》。”耐人寻味的是,“在鲁迅和瞿秋白合作的十四篇杂文中,十二篇都经鲁迅收入自己的杂文集中”,而唯独《〈子夜〉与国货年》与另外一篇《“儿时”》鲁迅未收录进自己的文集。“一九三三年三月初,瞿秋白跟鲁迅开始合作杂文,三月五日作《王道诗话》,七日作《伸冤》,九日作《曲的解放》。这三篇杂文都在写成后即交给鲁迅,鲁迅在当天或隔一两天修改,托人誉抄后发出。《〈子夜〉与国货年》情况有点不同,从写作到发表隔了几近一月。可能是瞿秋白在写成后压下了,没有立即交给鲁迅,也可能是瞿秋白写出后交给鲁迅,鲁迅将它放了若干时日。鲁迅作了文字修改后,于三月三十一日连同其它两文一起寄给《自由谈》编辑黎烈文。”(16)丁景唐、王保林:《谈瞿秋白和鲁迅合作的杂文——〈《子夜》和国货年〉》,《学术月刊》1984年第4期。

如果丁景唐、王保林二人的考证属实,那么,将鲁迅不收录《〈子夜〉与国货年》同以上对《春蚕》和《子夜》的几则态度综合起来考察,我们似乎可以看到,鲁迅对茅盾关于大萧条时期的江南书写的评价态度的两面性:在审美上的保留,在伦理上的认同。这似乎进一步印证了李欧梵在《鲁迅与现代艺术意识》一文中首次提出的鲁迅生命中始终交织着审美与伦理的二重性及其悖论的观点。(17)李欧梵:《鲁迅与现代艺术意识》,《铁屋中的呐喊》,尹慧珉译,杭州:浙江大学出版社,2016年,第237-263页。