劳动力市场不确定性、人力资本内化与生育意愿

——基于三期中国家庭综合社会调查数据(CGSS)

刘建国,陈 婧

一、引 言

持续的低生育率和人口预期寿命的延长等因素引起我国人口年龄结构发生巨大转变,与其他国家不同,中国属于典型 “未富先老”。以 “少子化”和 “老龄化”为显著特征的人口年龄结构变化将深刻影响未来中国经济社会发展。聚焦微观层面的生育决策特别是生育意愿问题,解析其关键影响因素与机制,尤显必要而迫切。

社会个体的生育行为是一项与经济利益相关的经济决策,它是个体在能够获得的收益和需要支付的成本之间的权衡过程[1]。贝克尔使用 “成本-效用”理论来分析家庭生育决策,将消费者选择理论转化为生育抉择理论。基于此框架,部分学者探讨了女性劳动参与率、教育水平、代际支持和收入波动等家庭预算约束对生育意愿的影响[2]。家庭在面临生育抉择时不仅要考虑当前收入水平是否足以支持子女成长,还要保证未来可以继续维持不低于原有的生活水平。因此,在找寻生育意愿的关键影响因素时还应考虑未来经济的不确定性。对于个体家庭部门来说,经济不确定性中的劳动力市场不确定性对家庭生活水平带来的冲击不言而喻。传统的 “养儿防老”观念体现出人们希冀通过生育来解决未来就业不确定性带来的收入变动风险,而现今社会中生育的高机会成本导致低收入人群不足以支撑养育二孩的成本,最终坚持传统观念的人群比例大幅缩减,转而追求子女质量而非数量。家庭生育和抚养孩子的过程,是一个将利己与利他行为相结合的人力资本投资过程[3]。本文借鉴杨智雄和Banalieva E.R.的研究[4][5],基于经济外部性理论和人力资本投资理论,引入人力资本内化概念,即通过人力资本积累和投资来提高社会劳动生产率,进而发挥人力资本外部性以提高养老金投资收益,实现人力资本外部性的内部化。在人口老龄化程度加剧和地方政府养老保险财政收入缺口较大的背景下,除了可以考虑通过提高退休年龄和降低养老保险替代率以降低养老金缺口外,还可以通过人力资本内化来提高人力资本积累规模和质量,进而提高未来劳动生产率,以实现人力资本外部性的内部化而显著缓解人口老龄化自身的经济负外部性[6];同时,人力资本积累又是影响人们抵御劳动力市场不确定性能力的重要评价因素,劳动力市场不确定性是否会通过影响人力资本内化过程进而引致生育意愿的变化,是一个具有理论意义又富有政策含义的话题。故此,亟需较为系统地梳理有关劳动力市场不确定性与人力资本内化对生育意愿影响的相关研究,找寻其内在影响机制,厘清三者之间的关系。

基于以上考虑,本文在文献回顾的基础上,构建孩子数量质量替代模型并进行理论推导,然后实证分析劳动力市场不确定性和人力资本内化对生育差异的影响,找寻劳动力市场不确定性通过人力资本内化而缓解代际冲突的内在机制,进一步辨析不同工作婚配模式和教育婚配模式的家庭在面临代际冲突时不同的应对措施,考察二胎政策实施对生育意愿的影响,以及从空间经济学视角解析劳动力市场不确定性与人力资本内化对生育意愿的叠加效应及其空间特征。这些工作,有助于我们从新的视角来理解低生育率带来的人口老龄化和养老金财政缺口等复杂社会机制,更为准确地把握当今社会女性生育意愿变化趋势和走向。

二、文献综述

Becker将新古典微观经济学理论方法引入生育研究领域,提出数量质量替代理论并开创独特的研究视角,试图论证家庭经济收入的预算约束对子女数量和质量的重要作用[7]。劳动力市场中较高的失业率和较低的工作保障会导致家庭现在和未来的收入都不稳定,从而对家庭生育意愿产生抑制作用。多数考察生育意愿的文献倾向于使用 “经济不确定性”概念,而Busetta指出劳动力市场的不确定性是生育意愿研究领域中可以表征经济不确定性的核心指标[8]。个人将有限的时间与资源投入到开拓和巩固自身在劳动力市场的地位中,在社会经济资源匮乏的前提下,家庭育儿会面临更艰难的挣扎[9]。持续低生育率导致的人口老龄化加剧以及政府养老金财政收入缺口,使得现收现付的养老金制度在劳动力供给不足的情况下难以为继,这些都促使家庭加大青壮年期人力资本投资力度,以期在老年期通过公共养老保险制度回收之前的投资收益,从而在当期完成人力资本外部性的内化过程[10]。Becker等从社会契约角度分析现收现付养老金制度与子女人力资本投资的关系,认为两者是代际社会契约,父母通过对子女进行人力资本投资并通过养老金收回投资收益,父母在子女教育方面的投入支出越高,子女未来的工资收入就越高,缴纳的社会保障税收随之上升,父母的养老金收益就越高[11]。这些观点的核心在于父母将养育子女看做是一项家庭消费或是投资支出,不论是基于微观家庭层面还是宏观公共支出层面,教育和养老都是收入代际转移的主要表现形式。

负责任的父母不仅希望现在能够给子女提供良好的生活和教育条件,并且未来也会持续投资,但部分学者认为劳动力市场的不确定性会抑制家庭生育意愿,进而抑制这种持续性投资。Mills等认为全球化背景下社会充满着经济不确定性,非本地化、国际化和劳动力市场管制放松,都是导致家庭结构变化的原因[12]。由于成年者初期进入劳动力市场具有一定年龄优势,进一步提升学历如攻读博士学位时又恰好属于适婚年龄,在家庭和工作无法兼顾的情况下一般会选择推迟初婚和初育年龄。虽然理论上认为劳动力市场不确定性带来的不安全感会引致女性推迟生育,但Glavin Paul等认为工作不安全感对生育意愿的影响仅限于受过大学教育的女性和失业率较高地区的女性,个体应对劳动力市场不确定性的方式可能取决于其教育水平和对工作的态度[13];而徐萌娜等的研究发现,个人社会资本对育龄女性的生育意愿具有显著正向影响,其主要作用在于降低育儿成本而非产生养老保障作用[14]。一般地,人力资本水平高的女性通常不易受到就业不确定性和高失业率的影响。Adsera认为受过高等教育的女性通常能够更好地整合职业网络资源,以避免就业不确定性带来的风险,并且她们通常能够在分娩后迅速返回劳动力市场[15]。赵梦晗发现女性受教育程度与生育意愿在发达国家呈正相关关系,受教育程度高的女性在应对因其生育而导致收入减少方面的能力更强[16]。劳动力市场的不确定性使得家庭无法更精准地预计未来收入状况从而抑制生育意愿,那么是否能够通过人力资本内化提高养老金收入,进而影响生育意愿则值得商榷。

受到低生育率的影响,养老金财政收入缺口较大这一现状促使各国相继由现收现付制转向基金积累制模式,通过代际转移刺激教育投资,提升成年期劳动者人力资本水平和劳动生产率,进而通过人力资本外部性的内部化来缓解养老金资金缺口,完成人力资本内化[17]。而人力资本的投资收益存在着不确定性,且无法通过资本市场交易来降低这种风险,这时养老金为其提供了一种保险机制,即通过未来养老金收益可以刺激当期人力资本投资。彭浩然等开发现通过提高人力资本投资,可以降低养老金缴费率并提高其待遇水平,解决了现收现付制所面临的代际冲突[18]。有学者指出人力资本投资不仅可以缓解代际冲突,还可以因人力资本外部性提高投资收益,Van Groezen等认为现收现付制的养老金回报率不仅取决于生育率,还受到劳动生产率增长的影响,子女劳动生产率越高,他们生产和纳税的能力就越高,增强了家庭育儿的外部性收益[19]。Cremer等的研究表明教育在人力资本模型中能够将代际之间财产不对等的养老金制度的负外部性内部化[20]。因教育是提高人力资本的主要手段之一,Stauvermann等指出在具有内生性的生育率和现收现付养老金模型中,教育补贴比育儿补贴更能够缓解当下人口转变问题[21]。上述学者通过阐述人力资本投资在养老保险制度中的重要作用从而指出其影响生育率的内在机制,可见劳动力市场不确定性和人力资本内化都是影响生育率的重要因素。

同时,我们有理由相信在不同财富状况、社会福利水平、家庭观念和家庭照护的背景下,家庭在面临上述困境时有着不同的应对机制。在家庭财富水平方面,Hong Liu等分析中国住房产权对家庭生育的影响,发现拥有住房的家庭生育至少一个孩子的概率高于租房家庭,并随着拥有房产数量的增加,家庭中的孩子数量也随之增加[22]。在社会福利方面,Lim等指出韩国生育福利政策因以劳动为导向而没有起到刺激生育率增长的作用[23]。异质性分析中,陈蓉通过观察大城市不同生育意愿的变迁,发现 “城乡之别”逐渐消失,但 “内外之分”仍存在,流动人口的生育意愿虽然不高但强于户籍人口[24]。关于性别平等观念对生育的影响,计迎春等的研究表明性别平等与低生育率带来的社会性后果将由两性共同承担,并影响社会活力和发展[25]。李月等发现家庭照护能够有效缓解女性劳动与家庭之间的冲突[26]。国内外学者分别从家庭资产、社会福利、户籍制度、性别观念和社会照料角度论述这些关键因素对低生育率的影响,需要将其纳入一个集成统一分析框架进行深入解析。

综上所述,教育和养老都是家庭代际转移的具体表现形式,人口老龄化和养老金财政资金缺口是低生育率同一问题的两个方面,劳动力市场的不确定性使得家庭无法预期未来收入从而抑制生育意愿。能否通过增加人力资本投资提高社会劳动生产率,进而发挥人力资本外部性以提高养老金投资收益,最终完成人力资本内化并提高生育意愿值得探究。目前鲜有文献讨论劳动力市场不确定性与生育率之间的关系,加入人力资本内化变量的分析更是少之又少。本文的边际贡献为:首先,将劳动力市场不确定性引入生育意愿研究框架,并纳入人力资本内化这一关键变量,构建了一个集成统一分析框架;然后,基于Becker经典理论,构建孩子数量质量理论模型和三期世代交叠模型并进行数理推导,以初步观察研究结论并提出研究假设;最后,整合三期中国家庭综合社会调查数据(Chinese General Social Survey,CGSS),从理论和实证两个层面分析劳动力市场不确定性与人力资本内化对生育意愿的叠加效应及其空间特征。

三、理论模型及研究假设

(一)基准模型

基于贝克尔的孩子数量质量替代模型,假设家庭养育孩子的净成本为正,孩子为耐用消费品,反之则为耐用生产物。孩子质量的变化与养育成本存在一定程度的关系,假设家庭中无技术进步,通过调整孩子质量、数量和其他消费品的选择来实现成本最小化目标。

家庭的短期成本函数:

其中,TC、TVC和TFC分别代表短期总成本、短期可变成本和短期不变成本;n代表孩子的数量,q代表孩子的质量,z代表家庭对其他商品的消费量。

家庭面临的预算约束为:

其中,Y为家庭的总收入,Wn为孩子数量n的价格,Wq为孩子质量q的价格,Wz为家庭其他消费品z的价格。

在预算约束Y一定的前提下,孩子对数量和质量的选择就存在冲突。若孩子质量q较高,则在预算约束Y一定的情况下,孩子数量的Wn和边际成本MCn随之降低,这时,家庭就会减少孩子数量。

上述分析显示,在一定的假设条件下,家庭中孩子的质量和数量之间存在着替代关系,在家庭受到劳动力市场不确定性影响时带来的收入变动,会使得家庭生育意愿降低。

(二)三期世代交叠模型(OLG)

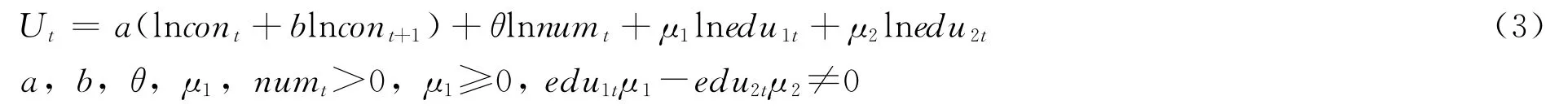

本文构建三期OLG模型,假设每人存活三期:儿童期、成年期以及老年期。幼儿时期接受教育,成年期开始消费、储蓄和人力资本投资,生育意愿根据孩子的数量与质量进行抉择(孩子的质量由受教育年限划分)。假设成年期的效用函数为对数线性形式:

其中cont为t期的消费水平,0<b<1,b=1/(1+τ)为贴现因子,edut代表孩子的质量。现在假设家庭对计划内孩子的人力资本投资大于0,对计划外孩子的人力资本投资大于等于0,edu1t μ1—edu2tμ2≠0预算约束条件为:

成年期参加工作取得的收入需要进行消费cont、储蓄dept和支付孩子养育成本qtnumt,老年时期的消费cont+1由成年期的储蓄dept和t+1期利率Rt+1决定。成年人在t期将决定t和t+1期的消费cont和cont+1,生育孩子的数量numt和对孩子的人力资本投资q1t、q2t来达到最大的期望效用。因此,一阶导的条件为:

式(7)为消费函数的欧拉方程。由式(10),在给定条件不变的前提下,生育的孩子数量与人力资本投资成本负相关。

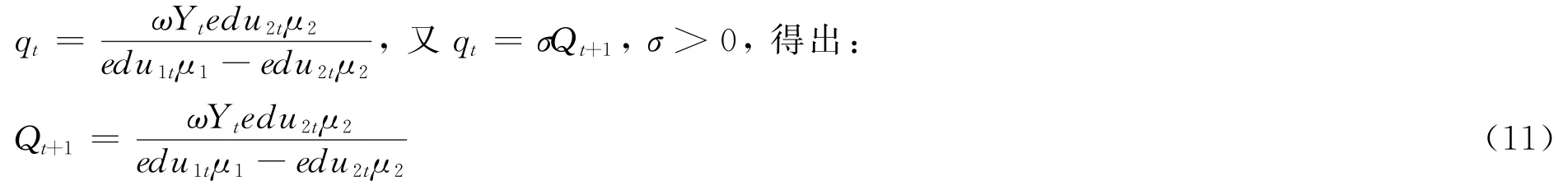

对式(7)至式(10)的整理得出:

对式(11)两边同时求关于edu1t的偏导数,再同时乘以edu1t/Qt+1,得出孩子质量关于家庭计划内孩子人力资本投资成本的替代弹性:

由式(12)可知,家庭对计划外孩子的人力资本投资成本edu2t=0时,EQt+1edu1t=0,这时孩子的质量与计划外孩子的人力资本投资成本没有替代关系;当edu2t>0、edu1t<0时,两者之间存在着替代关系。当家庭降低数量则会提升质量,其收入在替代函数中影响弹性值EQt+1edu1t,进而决定孩子质量和数量之间的替代程度,下文实证部分将讨论其具体的影响程度及方向。

假设家庭中出现计划外孩子以及对其支出的人力资本投资成本,即edu2t>0,用上文的方法求得孩子的质量关于家庭计划外孩子人力资本投资成本的替代弹性:

由式(13)可知,EQt+1edu2t<0,说明家庭孩子的质量与计划外孩子人力资本投资成本确实有替代关系,替代水平大小由各参数值决定。

上述分析表明孩子质量与计划外孩子数量呈反比,即减少计划外孩子数量能够提高现有孩子的质量;现收现付制养老金系统不仅受到孩子数量的影响,而且受成年期劳动生产率这一重要因素的影响,即未来养老金预期越高,越能够缓解当前家庭由于劳动力市场不确定性的风险,提高生育意愿。

基于文献回顾与理论模型推导,结合本研究目标,提出以下两个主要研究假设:

H1:劳动力市场不确定性使得家庭现在和未来收入不可预期,进而对生育意愿起到抑制作用。

H2:人力资本水平越高,其进入成年期劳动生产率就越高,即家庭未来养老金预期随之上升,缓解当前家庭因劳动力市场不确定性的收入风险,进而提高生育意愿。

四、研究设计

(一)数据来源

本文使用来自中国人民大学中国调查与数据中心设计并执行的2012、2013和2015年的中国综合社会调查数据。该数据于2018年最新公布了2015年CGSS,其调查样本覆盖全国大陆31个省(直辖市、自治区),具有较强可推论性。本研究的样本保留了年龄为18~50岁之间的女性,剔除了数据不全和出现异常值的家庭,最终得到有效样本6959个。为克服离群值对回归结果的影响,个人总收入、个人劳动总收入和家庭总收入均予以对数化处理。之所以纳入2012和2013年数据,是由于2014年初正式实施 “单独二孩”政策,与2015年正好形成对比年份。

(二)变量说明

变量的描述性统计见表1。

表1 变量的描述性统计

1.被解释变量:生育意愿。相比过去研究经常使用的理想子女数,其变化缓慢且滞后于生育率的变化,而期望生育子女数可用于衡量群体有可能达到的最高终身生育水平,因此,本文借鉴郑真真的研究,以期望生育子女数来指征被解释变量[27]。由问卷中 “如果没有政策限制,您希望生育几个孩子?”得到,由于回答为 “不想生育孩子”的样本所占比例过低,将其与 “希望生育1个孩子”归为一类,设置虚拟变量为0,将 “想要生育2个孩子”与 “想要生育3个及以上”的样本归为一类,设置虚拟变量为1。因被解释变量为二分类变量,统计分析方法采用二元logistic回归分析,将 “希望最多生育1个孩子”作为参照组。

2.解释变量。

(1)劳动力市场不确定性。采用 “工作不确定性”来指征,在调查问卷中 “您目前工作是否与用人单位或雇主签订了书面劳动合同”,将回答为 “签有固定期限劳动合同”和 “签订无固定期限劳动合同”归类为已签订劳动合同并设置虚拟变量为1,将 “没有签订劳动合同”设定为没有签订劳动合同并设置虚拟变量为0,作为参照组进行回归。

(2)人力资本内化。基于贝克尔数量质量替代理论,结合本文构建的理论模型,考虑到所用数据为2012、2013和2015年CGSS构成的面板数据,故此采用包含了变动过程的 “人力资本水平”来指征 “人力资本内化”,将调查问卷13个教育水平划分为四类变量:将 “从未受过任何教育”“私塾、扫盲班”“小学”以及 “初中”合为 “初等教育水平”,并赋值为1;将 “职业高中”“普通高中”“中专”和 “技校”合为 “中等教育水平”,并赋值为2;将 “大学专科(成人高等教育)”“大学专科(正规高等教育)”“大学本科(成人高等教育)”“大学本科(正规高等教育)”合为 “高等教育水平”,并赋值为3;最后将 “研究生及以上”赋值为4。

3.控制变量。

(1)配偶工作变动及受教育情况。配偶工作变动情况使用问卷调查中 “配偶三个月内是否找工作”(参照类:否)和 “配偶是否签订劳动合同”(参照类:否)得到,其受教育情况同样为四类变量,参照组设置为中等教育,同时还包括配偶户口类型。

潘丽群等指出现代家庭婚配模式是影响家庭收入重要因素,传统婚配观念由旧时门当户对等先赋性特征转向现代教育人力资本等自致性特征,教育成为选择婚配方式的主要标准[28]。一方面,参考赵梦晗的做法将夫妻婚配模式分为6类[16],即 “女高男低”(妻子受教育水平高于丈夫)、“女高男低”(妻子受教育程度低于丈夫),以及夫妻相同包含的4类(与女性受教育程度的分类相同),回归分析时,将夫妻受教育程度同为 “中等教育”为参照类。另一方面,将夫妻工作分配模式纳入分析框架分为4类,分别为 “同没签合同”“女签男没签” “女没签男签”以及 “男女都签”,将“同没签合同”的夫妻工作婚配模式设置为参照组。

(2)生育状况。为进一步考察工作不确定性与人力资本水平对女性生育差异的影响是否会起涟漪效应同时导致二孩生育意愿的差异,将生育史(未生育和已育1个及以上子女)、已育男孩数量以及已育女孩数量纳入回归分析。

(3)家庭经济特征。家庭经济特征变量包括现住房产是否为自己所有、现拥有住房数量、是否拥有小汽车、收入自评以及家庭规模。家庭收入水平分为3类,分别为 “低于平均水平”“平均水平”与 “高于平均水平”,纳入模型以测量家庭经济实力。

(4)其他控制变量。其他控制变量包括:①女性社交网络。采用 “您与其他朋友进行社交娱乐活动的频繁程度”问题得到,分为 “从不”“一般”和 “频繁”三类;②性别平等观念。使用调查问卷中 “您是否同意-男人以事业为重,女人以家庭为重”得到。

五、实证分析

(一)全样本回归分析

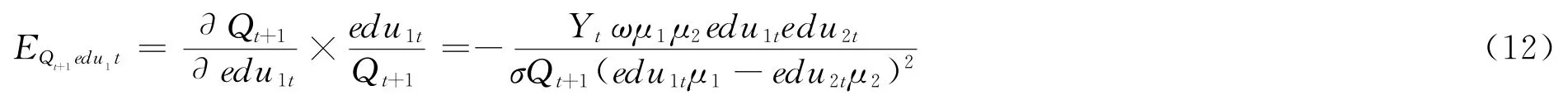

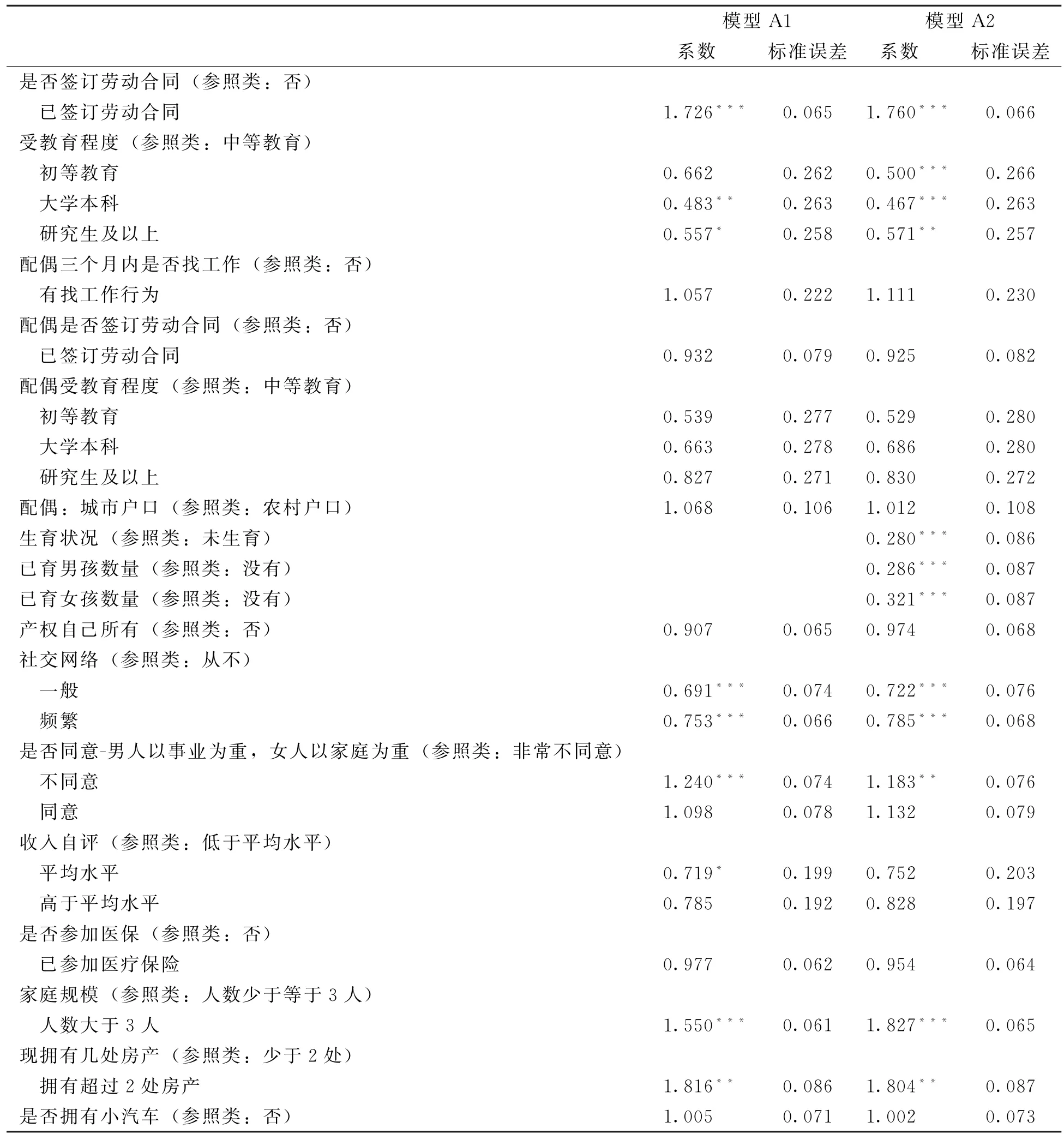

采用二分类logistic模型进行回归分析。模型A1未考虑已育孩子情况,将其放入模型A2,实际生育状况可能会因工作不确定性和人力资本水平而对生育意愿产生影响,直接放入模型难以直接观测生育意愿在不同工作状况和人力资本水平的女性间的差异。全样本回归结果如表2所示。

由表2可知,模型A1和模型A2的分析结果显示签订工作劳动合同女性的生育意愿是参照组的1.726倍和1.760倍,验证了假设1。未签订劳动合同带来的工作不确定性显著抑制女性生育意愿,现今社会女性怀孕后被迫退出劳动力市场并在三年内难以保持未育状态时的工作精力,导致一部分女性直接退出就业市场而选择在家育儿,等到孩子达到学前年龄再返回职场,其间职业生涯断档多年从而导致企业双向选择时也不会将其纳入优先选择范围。提高女性在劳动力市场待遇和完善劳动合同制可能是消除女性工作顾虑而提升其生育意愿的有效途径之一。在未考虑已育情况下,大学本科学历的女性相比于初等教育和研究生及以上的女性生育意愿最低。与未育女性相比,已育子女、已育男孩和已育女孩的生育意愿都显著高于未育女性。

表2 二分类logistic模型:女性生育意愿的工作不确定性和人力资本水平差异

值得注意的是,初等学历和研究生学历及以上的女性生育意愿有所下降,其中初等学历女性的生育意愿下降幅度大于研究生及以上女性,打破了传统的 “越穷越生”的恶性循环。可能的原因是人力资本水平低导致其难以承担抚养二孩及以上数量孩子的生育成本,初等学历水平的女性更能深刻体会到人力资本即孩子质量的重要性而追加对子女的教育投资,因此抑制其生育意愿。人力资本水平高的女性自身收入状况可以支撑其养育孩子的教育和生活成本,从而生育意愿下降幅度不大。根据文献综述中高人力资本不仅可以带来当期收入,而且可以提高纳税能力,还可以保障老年期收入稳定,因此高人力资本人群能够在保证儿童期孩子教育质量的前提下增强其生育意愿。

从社交网络层面来看,社交网络次数回答为 “频繁”女性的生育意愿相较于 “从不进行社交活动”女性更低。性别平等观念变量的回归结果令人意外,支持性别平等的女性的生育意愿反而高于同意女性应该在家相夫教子的女性。可能是因为性别平等观念强的女性在生活中更多受到男性的平等对待,原生家庭性别平等的氛围引致女性对于婚姻和育儿更强烈的向往,生育意愿高于不支持性别平等的女性群体。家庭规模变量显示生育意愿随家庭规模的增大而加强,家庭人数大于3人的未育女性和已育女性的生育意愿是家庭规模较小的1.550倍和1.827倍。人数小于等于3人的家庭可能是独生子女家庭,从小没有兄弟姐妹的陪伴而失去了这部分的情感支持,与从小有兄弟姐妹陪伴成长的女性希望孩子能够在大家庭中长大的想法有所不同;并且家庭规模小意味着子女照料老人的压力更大,夫妻双方都是独生子女组成的家庭需要养育孩子的同时还要照料四位老人,在工作不确定性的压力下和固有的人力资本水平无法改变的前提下,生育意愿存在差异也就不难理解。家庭资产方面,家庭拥有超过2处房产的未育和已育女性生育意愿是参照组的1.816倍和1.804倍,其中未育女性的生育意愿相比已育女性稍有提高,可能的原因在于未育女性生活压力较低,已育女性决定生育二孩或更多孩子之前除了需要考虑是否有生育意愿,还需要考虑职业前景、生活质量和养老育儿等多方面因素。收入自评中处于平均水平的女性生育意愿在模型A1中有显著的正向影响,加入已育子女因素后便不再显著。

(二)纳入工作婚配模式回归分析

为验证第二个研究假设,我们将夫妻工作婚配模式纳入模型,考察不同就业状况婚配模式下工作不确定性(劳动力市场不确定性)对女性生育意愿的影响。回归结果如表3所示。

由表3可知,在模型B1中,为纳入已育子女情况,夫妻都签订合同的生育意愿相比夫妻工作都没有签订劳动合同的家庭高1.325倍,显然双方都签订劳动合同的家庭给女性带来的安全感更多,双方都有 “正式工作”意味着在老年期都能拿到可以预估的养老金,未来和现在的收入都得以保障,生育意愿即随之提高。值得关注的是,“女签男未签合同”工作婚配模式中的女性生育意愿是夫妻 “同没签订合同”的1.438倍,可能的原因是妻子工作能力显著高于丈夫,在家中能够掌握财政大权和话语权,进而提升其生育意愿。已育女性的二孩或是多孩生育意愿显著低于未育女性,已育男孩的女性生育意愿显著低于已育女孩的女性。在现代社会,养育男孩对家庭带来的压力随着房价上涨而增强,为男孩准备结婚用房仿佛已经成为约定俗成的事情,家庭已育有一个孩子带来的生活压力抑制其多孩生育意愿也不难理解。

(三)纳入教育婚配模式的回归分析

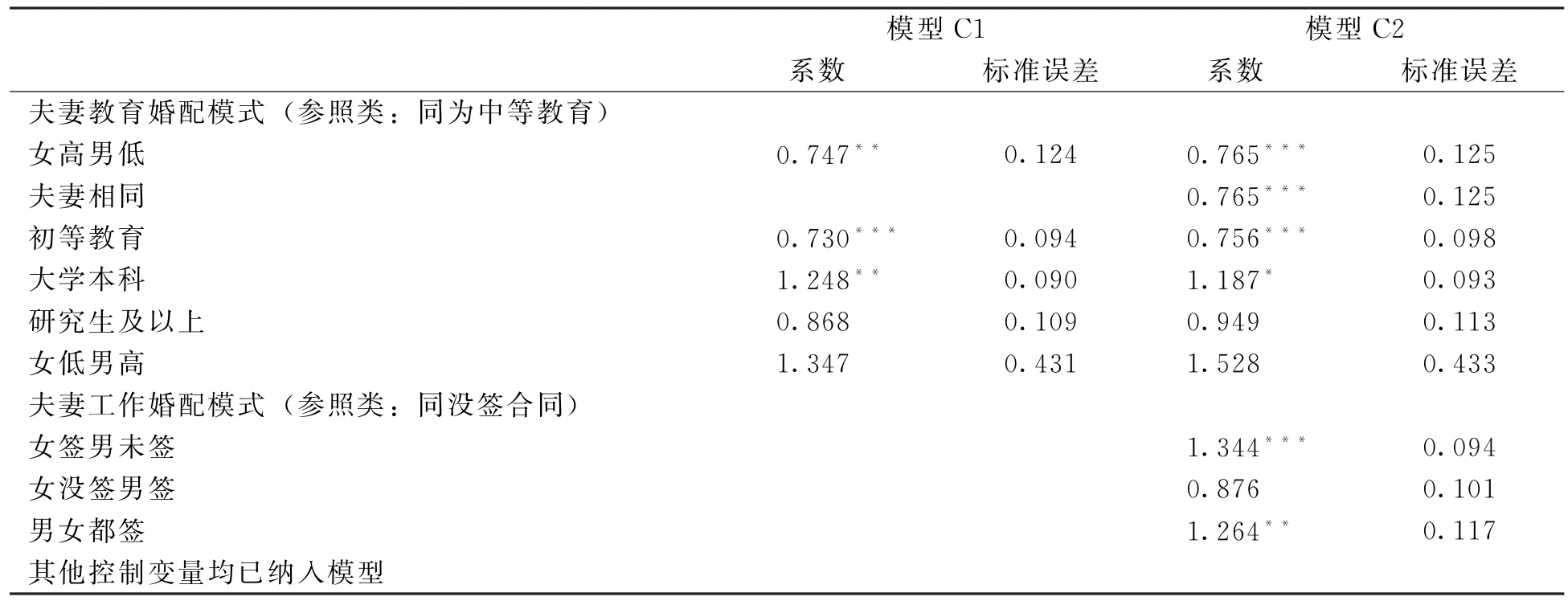

进一步,同时纳入夫妻教育婚配模式变量和夫妻工作婚配模式变量,分析劳动力市场不确定性和人力资本内化对女性生育意愿的影响,并检验之前回归分析的稳健性。回归结果如表4所示。

表4 同时纳入教育婚配和工作婚配模式的女性生育意愿差异

由表4可知,模型C2中的工作婚配变量与模型B1中的系数估计值相差不大,女签男没签的婚姻匹配模式估计系数值最大,男女都签订合同的样本系数值显著为正。夫妻受教育程度同为大学本科的生育意愿是参照组同为中等教育学历的1.248倍。受教育程度婚配模式为女低男高组合的女性生育意愿次之,是参照组同为中等教育的1.347倍。

模型C2为完整模型,纳入所有控制变量,回归结果在教育婚配影响方向与模型C1没有较大变化。但值得关注的结果是,签订就业合同选项中,签订就业合同的家庭生育意愿要显著高于未签订者,可能的原因是正式的劳动就业合同可以带来更高的社会保险和养老金缴纳比例,给予家庭经济安全感,高人力资本签订正式就业合同的概率更大,因此高人力资本生育意愿更高的假设进一步得以验证。

(四)二胎政策影响分析

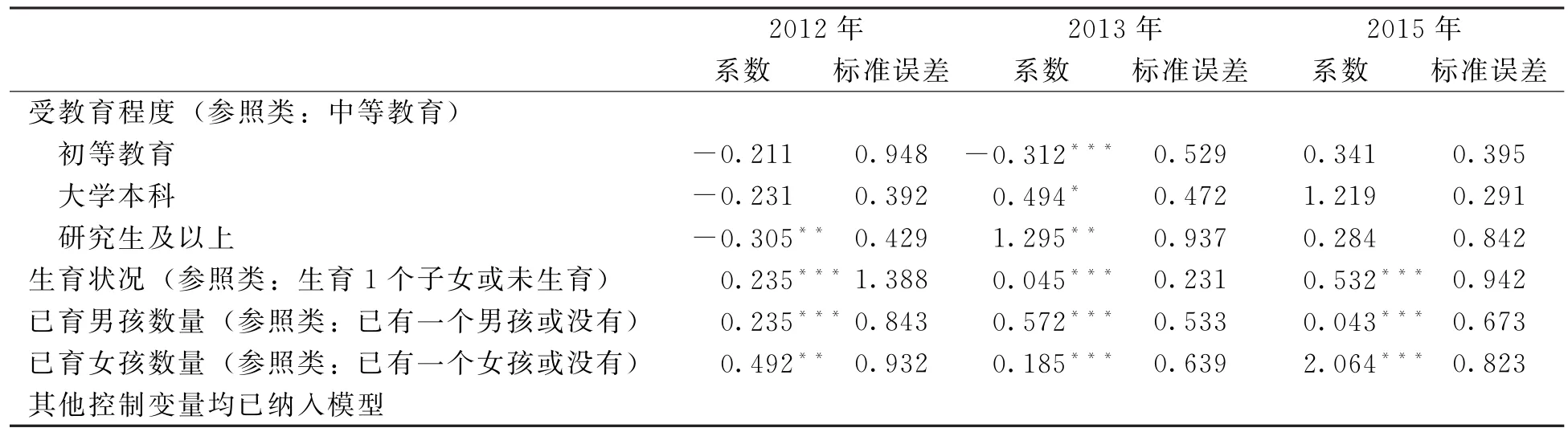

二胎政策对女性生育意愿的影响究竟如何?进一步分年份做回归分析,其结果如表5所示。

表5 二胎政策对女性生育意愿的影响

将数据重新分为2012年、2013年和2015年截面数据,分析在二胎政策实施后对生育意愿的影响。实证结果显示,对于受教育程度来说无较大影响,只有大学本科学历女性受教育程度有一定程度提升。对于已育孩子数量,已经生育一个男孩家庭的生育意愿仍然为负,但相较于已育一个女孩的家庭来说,影响系数在2015年由负向影响转为正向影响。在放开二胎政策后对于女性生育意愿无较大影响,想要提高生育率还需要在生育政策之外,提高女性社会保障待遇并降低养育孩子成本。

(五)空间异质性分析

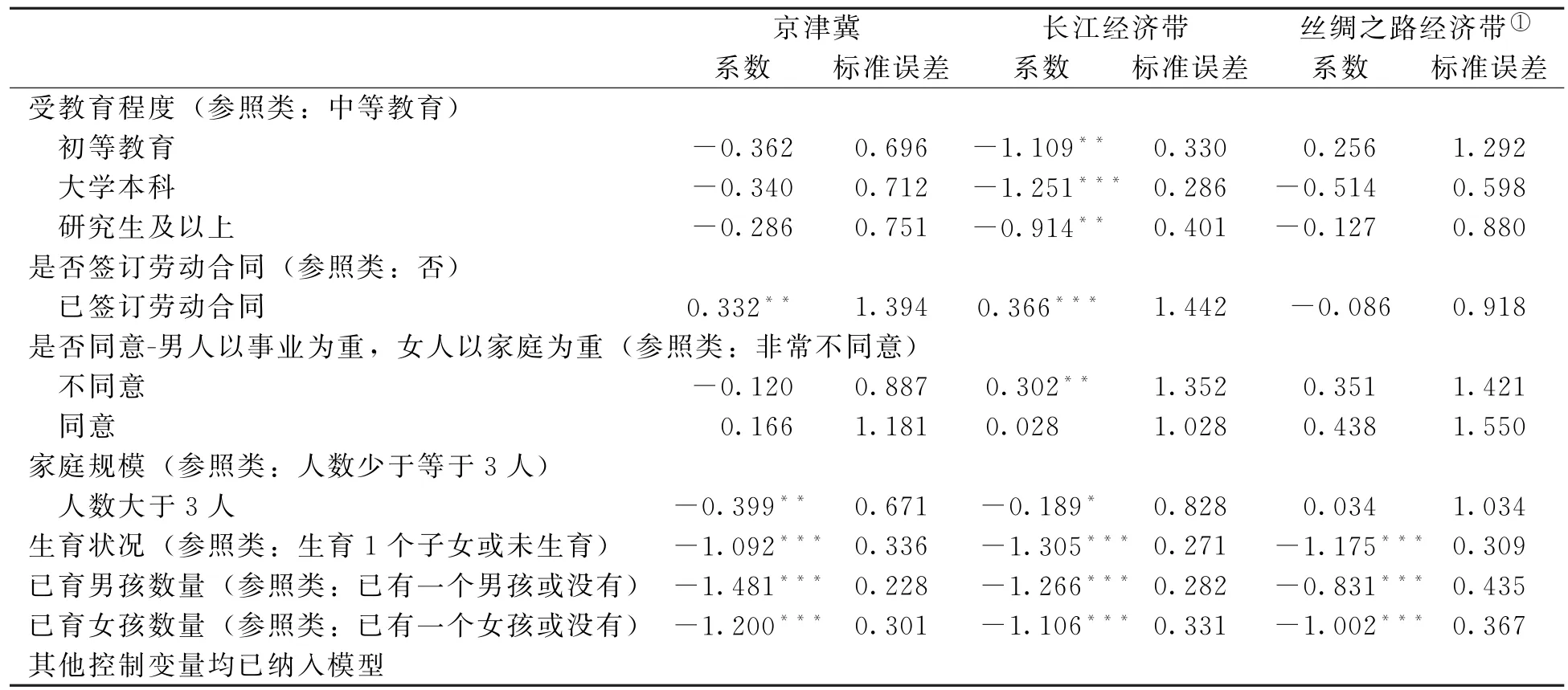

基于我国区域发展的非均衡性现实状况,突破现代经济学 “平滑经济”视角的约束,而从空间经济学所主张的 “块状经济”即集聚经济视角出发,本文试图进一步解析劳动力市场不确定性与人力资本内化对生育意愿的叠加效应及其空间特征。故此,我们选取京津冀、长江经济带和丝绸之路经济带三个典型区域,分别代表空间经济意义上的东部、中部和西部,进行女性生育意愿的空间异质性分析。结果如表6所示。

表6 空间异质性视角下女性生育意愿差异

进行空间异质性回归后发现,代表东、中、西三个经经济区的典型区域京津冀、长江经济带和丝绸之路经济带中,对女性生育意愿产生影响的因素差异性显著。

首先,受教育程度对三个区域的女性生育意愿都呈现消极的抑制作用,在长江经济带区域尤为显著。工作稳定度在京津冀和长江经济带地区表现为显著的增促作用,在丝绸之路经济带转变为抑制效果。其可能的原因是京津冀与长江经济带人口流入量大、集聚度高,竞争压力和生活成本太高,在东中部地区尤其是京津冀地区,即使是拥有高人力资本水平的女性生育意愿其实也不高。京津冀集聚着大量优秀人才,然而为控制城市人口规模实行门槛较高的户籍管理制度,使得大量流迁人口即使其人力资本水平较高,工资收入稳定,也无法享有与户籍人口相同的社会保障,孩子落户与日后的教育问题对流迁人口生育意愿的抑制作用要高于劳动力市场不稳定性带来的风险。

其次,对于是否同意 “男人应以事业为重,女人以家庭为重”问题持否定态度的女性生育意愿高于持肯定态度者,其中该变量对于京津冀区域女性生育意愿表现出显著的负向影响,而在长江经济带与丝绸之路经济带对女性生育意愿的影响方向由负转正,京津冀与其他区域表现出高度差异化,表明女性的劳动参与率随着人力资本水平的提高而提高,科技进步使得女性能够从繁重的家务中抽出时间来实现自我价值,生育意愿高的女性能够做到事业和家庭兼顾。

最后,家庭生育状况在三个区域的回归结果都表明已育子女对女性生育意愿呈现显著的抑制作用。其中,已育男孩对女性二孩生育意愿抑制作用要高于已育女孩的家庭,全面二孩政策效果不是特别明显,家庭已经育有一个男孩的生活压力要高于养育女孩,为男孩买房成为抑制生育意愿的主要原因。

(六)内生性与稳健性讨论

本文采用样本量较大的面板数据进行回归分析与实证检验,较好地避免了内生性和保证所做分析具有较强稳健性。为进一步保证所做模型估计与回归分析具有更强稳健性,本文通过替换其他解释变量的方法来进行多次回归检验。具体做法为:在全样本回归的基础上,进一步做了工作婚配模式、教育婚配模式与工作婚配模型叠加以及二胎政策对女性生育意愿影响的回归分析,并做了空间异质性分析。通过不同层次和维度的检验发现,整体上并未出现显著变异和偏离,表明本文所做实证分析的结果均具有其稳健性。

六、结论与讨论

传统观念认为工作越不稳定和人力资本水平低的女性生育意愿反而高,即 “越穷越生,越生越穷”。本文在文献回顾和理论模型推导基础上,通过整合2012、2013和2015年共三期中国家庭综合社会调查数据(CGSS)并利用二分类logistic模型实证分析后却显示,工作不确定性与人力资本水平对生育意愿有显著的抑制作用。

1.工作稳定且有保障的家庭,其生育意愿显著高于受到工作不确定性影响的女性,人力资本水平提升有助于女性抵御工作不确定性风险的能力,进而提高女性生育意愿。

2.女性的二孩生育意愿在工作和教育匹配的婚姻模式中呈U型分布特征,家庭资产能够显著提升初育意愿,对二孩的生育意愿增促效果没有一孩的明显。

3.纳入夫妻工作婚配模式后发现,正式签订就业合同的家庭生育意愿显著高于未签订者,正式合同更高比例的社会保险和养老金缴纳比例能够给家庭带来更高的经济安全感。

4.夫妻教育婚配模式回归结果显示,夫妻双方同为本科毕业者生育意愿最强,其次是同为研究生及以上学历者,与女性学历越低生育意愿越高的传统观念不一致,人力资本水平能够提高女性工作稳定度,使得家庭未来收入可期,进而提高生育水平。

5.放开二胎的政策对女性生育意愿并未产生预期的正向影响。

6.空间异质性分析表明,人力资本提升对长江经济带地区女性生育意愿的抑制作用更为显著,京津冀区域女性生育意愿普遍较低,严格的户籍管理制度对大城市流迁人口的生育意愿抑制作用显著,已育子女显著抑制女性生育意愿并且未发现存在明显的空间差异性。

综上所述,劳动力市场不确定性与人力资本水平对生育意愿的影响不可小觑。如何提高工作稳定度,减少其对女性生育意愿的抑制作用以及降低劳动力市场隐形性别歧视并维护女性合法权益,需要提高重视程度。本文的研究发现对日后我国有关工作不确定性与人力资本对生育意愿的分析有一定的借鉴和启发意义。

1.工作不确定性对生育意愿有显著抑制作用,教育投资促进女性人力资本的提高进而增强其抵御不确定性风险的能力。制定维护女性生育期权益的相关法律法规,明确女性应享有的就业机会、岗前培训和晋升机制并消除劳动力市场对育龄女性的隐形性别歧视,是提高女性生育意愿和发挥二孩政策效应的有效路径之一。

2.社会网络和家庭规模对女性生育意愿有着潜移默化的作用,表现为有兄弟姐妹陪伴成长的女性生育意愿更强,社会网络联系频率高的女性生育意愿也高于较少花时间维护社交网络的女性。

3.家庭资产则属于现实因素对女性生育意愿的约束,其生育意愿显著受到家庭经济状况和照料可获得性等现实性经济因素的影响。住房不仅被看做是投资品和消费品,同时还是家庭社会地位的象征,为男孩买房更是进一步加重家庭育儿负担。改善购房观念,缩小地域婚姻观念差异性是缓解生育水平低下的可行性途径。

4.性别平等观念不仅影响女性是否有生育多孩的倾向,还决定子女性别构成。社会如果存在性别失衡,不仅会导致女性生存和职业发展权利受到影响,还会引起性别歧视并对社会造成严重后果,最终影响范围扩展至所有人群。借鉴国外实行父育假,缓解劳动力市场中生育歧视,减轻生育压力,形成正确的性别平等观念,通过系统性配套措施促进 “二胎”乃至当前呼声较高的 “三胎”政策效应最大化。