川西南缘天宫堂构造奥陶系五峰组—志留系龙马溪组页岩气富集主控因素

张梦琳,李郭琴,何 嘉,衡 德

(1.中国石油集团川庆钻探工程有限公司地质勘探开发研究院,成都 610051;2.中国石油西南油气田分公司四川长宁天然气开发有限责任公司,成都 610000)

0 引言

川南页岩气区是中国海相页岩气目前勘探开发最有利的地区之一[1]。近年来,在涪陵、威远—长宁、昭通、泸州和大足等地区奥陶系五峰组—志留系龙马溪组页岩气勘探相继取得重大突破,展示了四川盆地页岩气良好的勘探开发前景。前人对四川盆地五峰组—龙马溪组页岩沉积相、储层特征、保存条件及富集主控因素等方面开展过大量研究,蒲泊伶等[2]认为深水陆棚亚相为川南地区最有利的页岩气富集相带;李亚丁[3]、郑珊珊等[4]认为优质页岩储层具有高TOC含量、高孔隙度、高含气量等“三高”特征;魏祥峰等[5]和庹秀松等[6]的研究表明保存条件主要受顶底板封盖、页岩自身、主生烃期后构造作用强度及改造时间等多因素影响;沉积环境、储集与保存条件等对页岩气富集起主控作用[7-8];前人提出了“二元富集”规律[9]、“三元富集”理论[10]、“五性一体”富集理论[11]、构造-沉积分异、盆山建造与热演化过程控藏理论[12]等页岩富集规律或成藏模式。随着勘探不断深入,川南地区页岩气逐步向勘探程度相对较低的西南缘强隆升-强改造区拓展。天宫堂构造位于四川盆地西南缘,目前已实施5 口评价井,已完成试油测试3 口井,其中构造北东翼NX202 井龙马溪组页岩展现出了常压和含气性较差的特征,测试产微气;位于构造西北鼻突的Y202 井与南西翼的Y203 井五峰组—龙马溪组页岩均展现了高TOC含量、高孔、含气性好和高脆性的特征,分别测试获气6.46×104m3/d,36.26×104m3/d,指示该区页岩具商业开采价值。实钻证实同一构造带不同构造部位页岩含气性存在较大差异。与长宁建武向斜相比,天宫堂构造在形成演化过程、隆升幅度、构造样式、页岩储层品质和保存条件等多个方面都表现出其独特性。

基于地震、钻井、测井及岩心分析化验资料,对四川盆地西南缘天宫堂构造的构造特征、页岩储层品质、含气性、可改造性及保存条件等开展深入研究,探讨该区页岩气富集的主控地质因素,以期为落实天宫堂构造页岩气有利建产目标提供地质依据。

1 地质概况

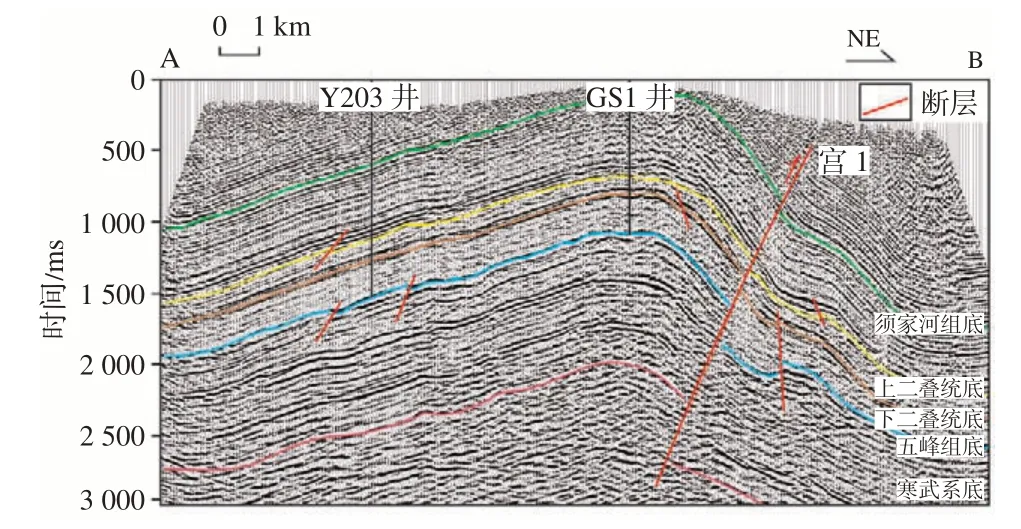

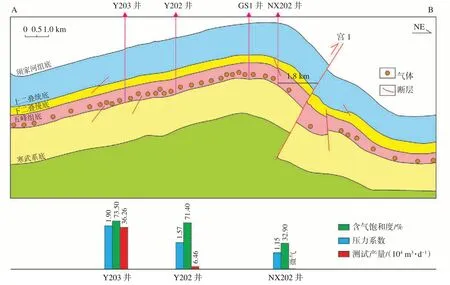

四川盆地地处青藏高原东缘、扬子地台西北侧,是一个经多期构造演化而成的叠合盆地[13],具有盆地周缘造山带向盆地内渐变过渡为平缓的典型构造和地貌盆地特征。根据四川盆地的形成和构造演化特征,将其进一步划分为川北低缓构造带、川中平缓构造带、川东高陡构造带、川西低陡构造带、川西南低褶构造带和川南低陡构造带。天宫堂构造位于川西南低褶构造带,北受川东褶皱冲断带西延影响,南受娄山褶皱带演化控制,其构造南西翼形态相对完整,北部发育有鼻状构造,南西面发育的鹰草湾构造为断裂复杂带。构造两侧的屏山向斜和孔滩—大塔场—青山岭构造地层较平缓。因受多期强隆升改造,天宫堂构造结构复杂,为不规则、外围似菱形、相对完整的箱状背斜构造,背斜核部出露上三叠统须家河组,局部有中三叠统雷口坡组石灰岩出露。构造主体轴向为北西向,高点以北轴向折转为北西西向,西北倾没端基本表现为正西向[14-15],南西翼地层倾角小于10°,北东翼地层倾角为35°~45°,轴线略呈反“S”形延伸,构造整体呈北东翼陡、南西翼缓的特征,其中北东翼被近平行天宫堂构造主轴线的宫1 号断层切割(图1)。由过宫1号断层的地震反射特征(图2)看出,宫1 号断层发育于寒武系,消失在上三叠统须家河组内部,最大落差1 500 m。该断层延伸长25~27 km,倾角为25°~60°,断距随深度增加而增大,发育规模由西北向东南方向逐渐变小。此外,在天宫堂构造主体区内还发育断距小于100 m 的断层40 余条,多数断层局限在寒武系和奥陶系内部,为加里东期形成的断层体系。

图2 川西南缘天宫堂构造过宫1 号断层地震剖面Fig.2 Seismic section across Gong 1 fault in Tiangongtang structure,southwestern margin of Sichuan Basin

在奥陶系五峰组沉积期,四川盆地受广西运动影响,与邻区形成了“三隆夹一坳”的古地理格局[16]。随着西侧康滇古陆、乐山—龙女寺古隆起及南边黔中隆起的扩张,四川盆地的沉降中心向川中地区和川北地区迁移,海平面大幅度下降,研究区的沉积环境在这一时期从深水陆棚向钙质浅水陆棚转化。晚奥陶世末期—早志留世早期,四川盆地为海水侵入的相对最大海泛时期,为封闭、半封闭的深水—浅水陆棚沉积环境,发育一套笔石丰富的富有机质页岩[17]。依据其水动力条件、岩石类型及岩石组合关系、岩石颜色、沉积构造、沉积环境和古生物组合等特征,可将五峰组—龙马溪组的沉积环境划分为深水陆棚和浅水陆棚2 种亚相。天宫堂构造五峰组—龙马溪组主要为深水—浅水陆棚相沉积,下部为深水陆棚相灰黑色—黑色富有机质页岩、中部浅水—深水陆棚相为灰色—深灰色粉砂质页岩和上部浅水陆棚相为浅灰色—灰绿色页岩夹泥质粉砂岩,沉积厚度为300~450 m,略厚于川南长宁地区建武向斜区块五峰组—龙马溪组沉积厚度(200~350 m),较厚的页岩沉积为页岩气的富集提供了良好的物质基础。

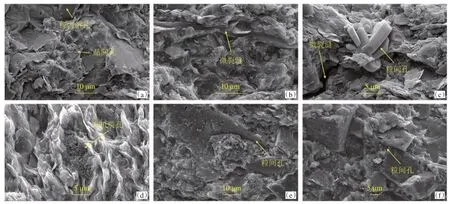

研究区龙马溪组自下而上依次分为龙一1亚段、龙一2亚段和龙二段,结合岩石学特征和电性特征,龙一1亚段自下而上可进一步细分为4 个小层,即龙一11、龙一12、龙一13和龙一14[18]。目前川南地区具商业价值的页岩气井主力产层为五峰组—龙马溪组龙一1亚段,是本文的主要研究层段。据钻井揭示,研究区五峰组—龙马溪组龙一1亚段主要发育优质页岩(TOC 质量分数>2%),厚度为40~80 m,较长宁地区建武向斜变化小、分布更稳定(表1)。

表1 川南长宁地区建武向斜与川西南缘天宫堂构造五峰组—龙马溪组龙一1亚段各小层储层参数实验数据对比Table 1 Reservoir parameters of O3w-S1l1-1 layers in Jianwu syncline of Changning area and Tiangongtang structure,southern Sichuan Basin

2 储层特征

2.1 岩石学特征

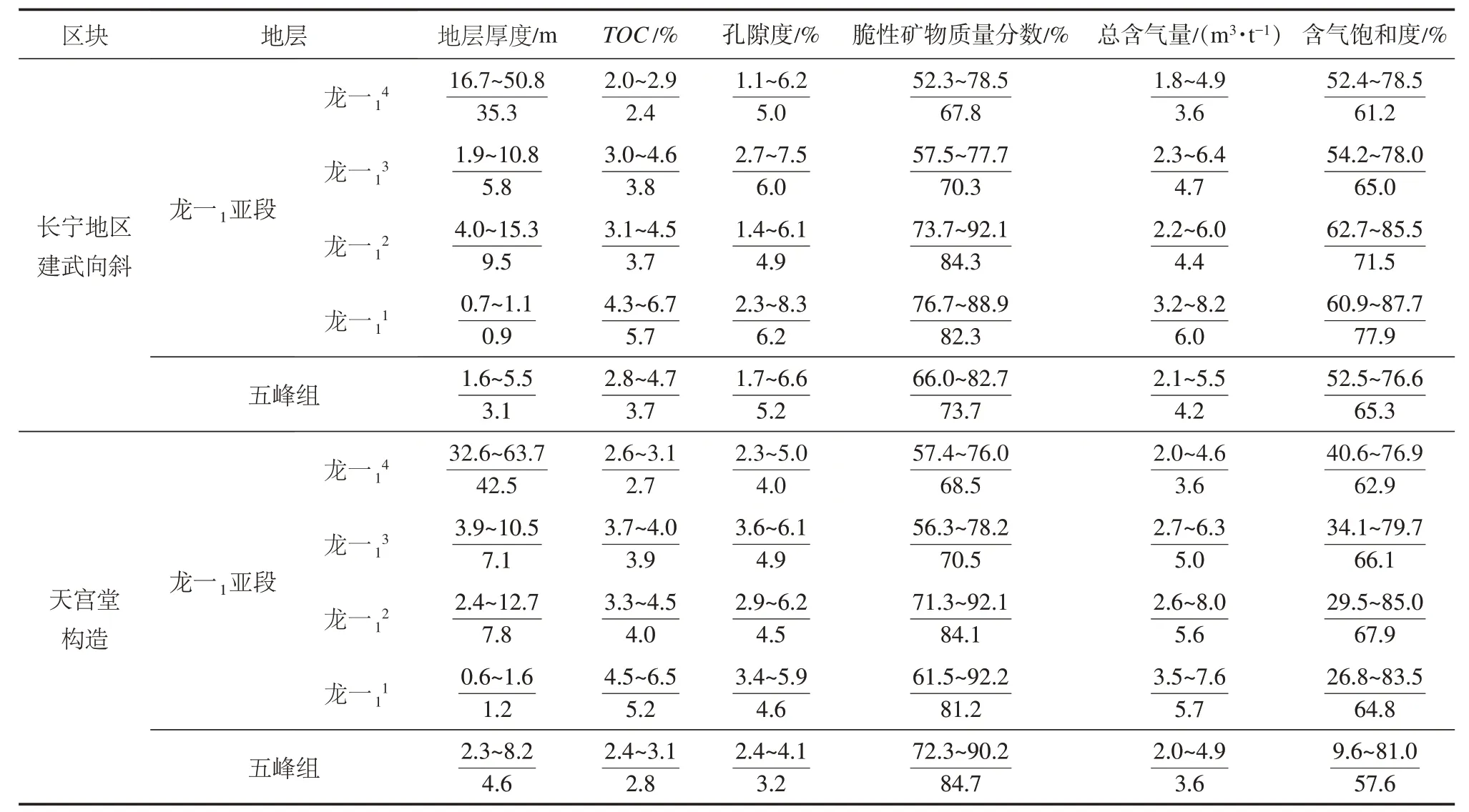

根据川西南缘天宫堂构造五峰组—龙马溪组岩心X 射线衍射实验数据可知,其页岩矿物组分主要包含石英、长石、碳酸盐矿物、黏土矿物和黄铁矿,其中石英含量最高,质量分数大于40%;黏土矿物次之,质量分数为10%~30%;另有少量长石、碳酸盐矿物,质量分数为10%~20%;黄铁矿最少,质量分数小于5%(图3)。石英、长石和碳酸盐矿物统称为脆性矿物,研究区脆性矿物质量分数为60%~80%,其中五峰组—龙一12脆性矿物含量较高,质量分数均值大于80%,与长宁地区建武向斜相比,龙一1亚段相差不大,但五峰组脆性矿物含量明显更高。五峰组TOC 含量相对较低,平均质量分数为2.8%;龙马溪组龙一1亚段TOC 含量自下而上呈逐渐降低趋势,龙一11—龙一13的平均TOC 质量分数为3.9%~5.2%,龙一14降为2.7%。五峰组—龙马溪组龙一11TOC 含量略低于建武向斜,龙一12—龙一14TOC含量高于建武向斜。

图3 川西南缘天宫堂构造Y203 井五峰组—龙马溪组龙一1亚段全岩矿物组分图Fig.3 Whole rock mineral composition of O3w-S1l1-1 of well Y203 in Tiangongtang structure,southwestern margin of Sichuan Basin

据研究区岩心干酪根镜鉴结果可知,五峰组—龙马溪组龙一1亚段有机质组分以腐泥组为主,类型为Ⅰ—Ⅱ1型。据四川盆地沥青反射率(Rob)与镜质体反射率(Ro)换算方程[19],研究区龙马溪组Ro值为1.73%~2.73%,平均值为2.44%,普遍处于高成熟—过成熟阶段。

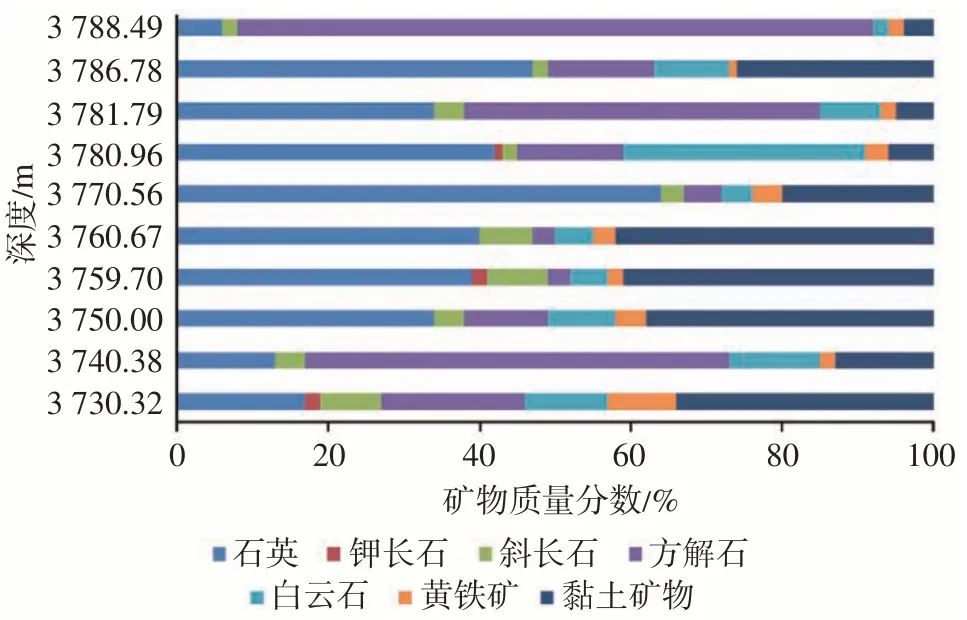

页岩储集能力的大小和页岩气的赋存状态主要取决于储层空间的性质[20]。根据Y203 井和Y202井的扫描电镜分析发现,五峰组—龙马溪龙一1亚段页岩发育的储集空间类型主要包括有机质孔、无机孔(粒间孔、晶间孔、溶蚀孔)和微裂缝等。溶蚀孔多发育在易溶矿物,如长石和碳酸盐矿物颗粒间或者颗粒内部,孔径为0.500~15.000 μm(图4a)。晶间孔多见于莓球状黄铁矿晶粒之间的微孔隙,孔径为0.010~0.500 μm(图4a)。微裂缝的形成受构造应力作用影响,主要分布在矿物颗粒边缘或黏土矿物之间,形状不规则或呈锯齿状(图4b,4c),孔径为0.050~1.000 μm。有机孔是泥页岩中有机质在生烃过程中形成的孔隙。有机质孔隙的孔径主要分布范围为0.002~0.100 μm(图4d),对泥页岩的吸附性起着重要的作用。粒间孔是原生孔隙经过成岩作用压实改造后颗粒之间的孔隙(图4c,4e,4f),随着埋深增加,孔隙度逐渐减小。五峰组平均孔隙度为3.2%,龙一1亚段页岩孔隙度为2.3%~6.2%,平均为4.0%~4.9%,其中以龙一11—龙一13孔隙度最大,平均为4.6%~4.9%。天宫堂构造五峰组—龙马溪组龙一1亚段孔隙度整体略低于建武向斜(参见表1)。

图4 川西南缘天宫堂构造五峰组—龙马溪组龙一1亚段页岩储层孔隙特征(a)晶间孔、粒内溶孔,Y202 井,3 487.99~3 488.19 m;(b)有机质充填的微裂缝,Y203 井,3 773.70~3773.75 m;(c)粒间孔与微裂缝,Y202 井,3 515.23~3 515.43 m;(d)有机孔,Y203 井,3 744.73~3 744.78 m;(e)粒间孔,Y203 井,3 773.70~3 773.75 m;(f)粒间孔,Y203 井,3 783.63~3 783.68 mFig.4 Pore characteristics of O3w-S1l1-1 shale reservoir in Tiangongtang structure,southwestern margin of Sichuan Basin

2.2 储层含气性

页岩含气性是评价页岩储层的关键指标,是决定含气页岩是否具有商业开采价值的关键指标之一。本文以含气饱和度和含气量来表征含气性。研究区五峰组—龙马溪组龙一1亚段的平均含气饱和度为57.6%~67.9%。其中,龙一11—龙一13含气饱和度较高,平均为64.8%~67.9%;龙一14和五峰组页岩含气饱和度相对略低,平均值分别为62.9%和57.6%。五峰组—龙马溪组龙一1亚段含气量为2.0~8.0 m3/t。其中,龙一11—龙一13平均含气量为5.0~5.7 m3/t,而龙一14和五峰组页岩平均含气量均为3.6 m3/t。区内不同地层段含气性变化较大,其中以龙一11—龙一13含气性最好,局部与建武向斜相当(参见表1)。

2.3 储层评价

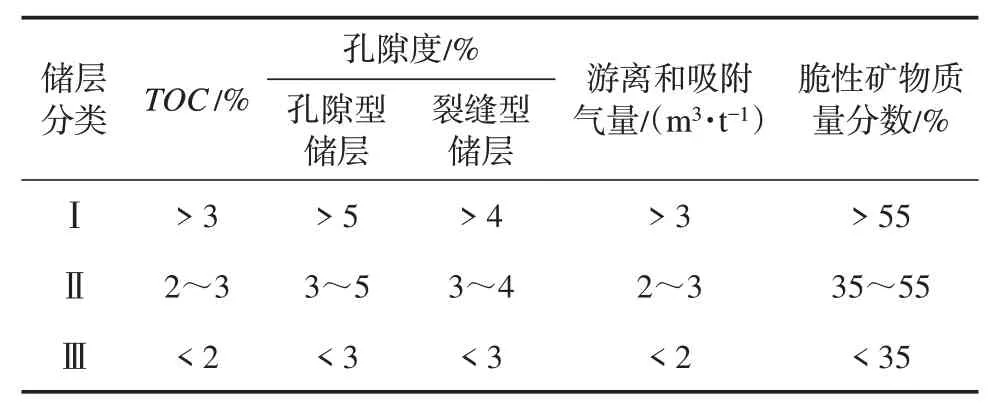

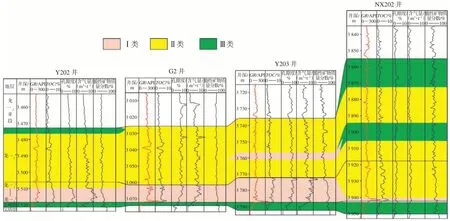

研究区龙一11—龙一13较五峰组与龙一14储层物性及含气性更好。据川南五峰组—龙马溪组页岩气储层分类评价标准(表2),页岩储层可细分为Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ共3 种类型,其中龙一1亚段纵向上主要发育Ⅰ,Ⅱ类储层,局部发育有Ⅲ类储层,在龙一11—龙一13发育了一套储集性能优越、含气性较好的Ⅰ类储层,厚度为0.8~17.0 m(平均厚度9.0 m),横向展布稳定,呈现由北向中部逐渐增厚、向南近宫1号断层附近明显减薄的趋势,该套储层也是目前主要的开采层。Ⅱ,Ⅲ类储层主要发育于龙一14和五峰组,储层厚度由北向南呈现增大的趋势,TOC 含量和孔隙度均较低,含气性较差(参见表1,图5)。

表2 川南五峰组—龙马溪组页岩气储层分类评价标准Table 2 Classification criteria of shale gas reservoirs of Wufeng-Longmaxi Formation in southern Sichuan Basin

图5 川西南缘天宫堂构造典型井储层连井对比图(剖面位置见图1)Fig.5 Well-tie contrast of reservoirs of typical wells in Tiangongtang structure,southwestern margin of Sichuan Basin

2.4 储层的可改造性特征

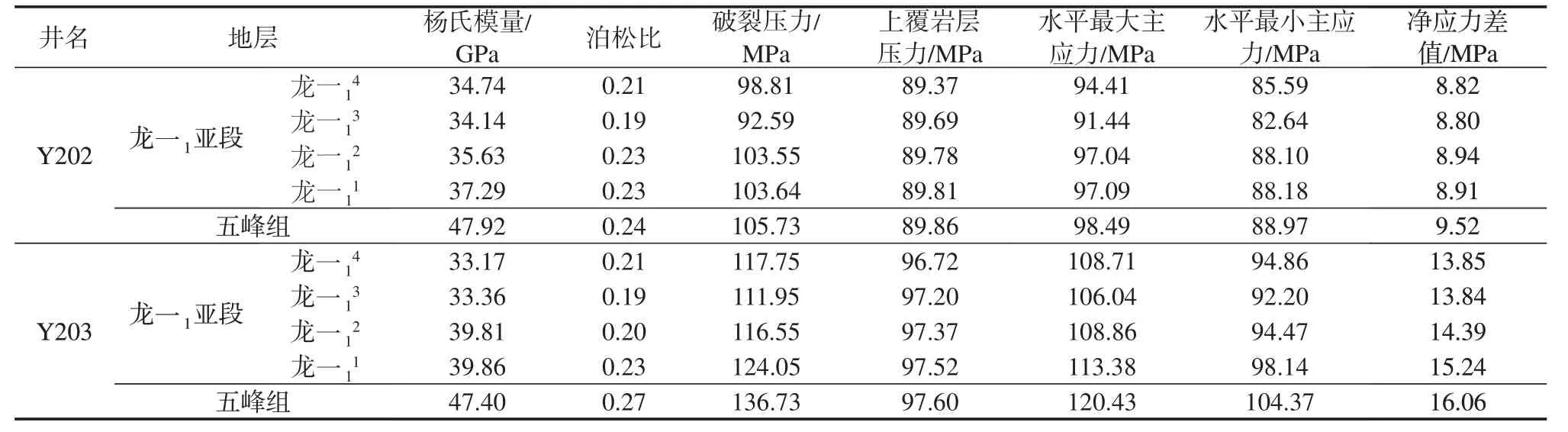

在水力压裂过程中,页岩脆性矿物含量、岩石力学性质、地应力等参数是评价页岩能否被有效压裂的关键参数[21]。对Y202 和Y203 井的可压裂性参数进行分析可知,五峰组—龙马溪组龙一1亚段杨氏模量为33.17~47.40 GPa,平均为38.33 GPa,泊松比为0.19~0.27,平均破裂压力100.00~120.00 MPa,净应力差值为8.80~16.06 MPa(表3)。

表3 川西南缘天宫堂构造主要探井五峰组—龙马溪组龙一1亚段页岩可压性主要参数对比Table 3 Main parameters of shale compressibility of O3w-S1l1-1 of main exploration wells in Tiangongtang structure,southwestern margin of Sichuan Basin

整体而言,研究区五峰组—龙马溪组龙一1亚段页岩具有高含量的脆性矿物、较高的杨氏模量、较低的泊松比、适当的破裂压力、较小的净应力差值等特征,具有良好的可改造性,储层易于压裂,可以形成复杂缝网利于测试获气。

3 页岩气富集主控因素

川西南缘天宫堂构造为不对称的箱状断背斜,主体远离控盆断裂,具有隆起背景,构造主体未被断裂破坏、变形较弱,目的层埋深(3 000~4 000 m)适中。北东翼被北西向延伸的宫1 号断层切割控制,对区内位于构造不同部位的3 口井进行测试的结果中,含气性、压力系数和初测产量均存在较大差异。鉴于对该构造勘探认识程度较低,具有较高的勘探风险,综合前文研究成果,已钻井五峰组—龙马溪组龙一1亚段页岩矿物成分、地化参数均差异不大,具有相似的生烃物质基础,进一步开展研究区页岩气富集高产主控因素分析,具有非常重要的理论与现实意义。

3.1 构造演化

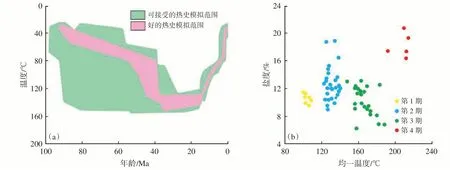

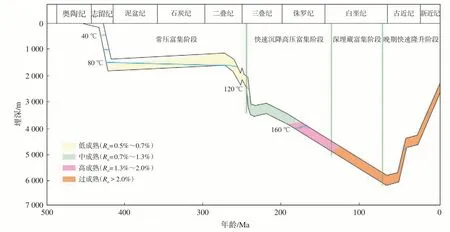

根据NX202 井磷灰石裂变径迹测量和热演化史分析成果(图6a)可知,天宫堂构造自新生代早期(距今45~50 Ma)开始缓慢抬升,至25~30 Ma 继续以中等速率抬升,进入10 Ma 后开始发生快速抬升剥蚀,抬升剥蚀量可达3 500~4 000 m[12]。NX202井包裹体均一温度-盐度相关图(图6b)揭示,其具有100~110 ℃、120~140 ℃、160~170 ℃以及200 ℃等4 套均一温度峰值,显示为4 期流体特征。前2期流体以具有相同盐度、中—高均一温度流体特征为主,中、晚2 期的高均一温度流体则具有低盐度、高盐度特征分异,表明天宫堂构造在此阶段可能受到一定的淡水流体混合作用影响[12]。

图6 川西南缘天宫堂构造NX202 井热演化史分析(a)和龙马溪组包裹体均一盐度-温度相关性图(b)(数据来源于文献[12])Fig.6 Thermal evolution history(a)and correlation between salinity and homogenization temperature of inclusions of Longmaxi Formation(b)of well NX202 in Tiangongtang structure,southwestern margin of Sichuan Basin

在NX202 井热演化史分析成果的基础上,利用PetroMod 盆地模拟软件结合GS1 井实钻资料,对GS1 井埋藏-热史模拟研究(图7)可知,天宫堂构造自早志留世,五峰组—龙马溪组进入快速沉降阶段;晚志留世—早三叠世先缓慢抬升、后期快速沉降;早三叠世—晚白垩世持续稳定沉降深埋藏;晚白垩世后历经2 期构造抬升改造,在燕山晚期,构造褶皱定型。

流体性质与构造演化综合分析表明,天宫堂构造主要经历了晚白垩世前快速沉降—深埋藏阶段、晚白垩世后2 期抬升改造阶段。在多期沉降—深埋藏背景下,研究区五峰组—龙马溪组于志留纪末期进入生油门限;三叠纪初期干酪根开始大量热解生烃,主要生成液态石油;早侏罗世—早白垩世进入生湿气阶段,早期形成的石油开始裂解;早白垩世—晚白垩世干酪根大量裂解生气,形成压力较高的早期富集型超压页岩气藏;新生代为快速抬升改造阶段,抬升剥蚀总量达到3 500~4 000 m(图7)。天宫堂构造主断层宫1号断层形成于印支期构造变形期,燕山晚期构造变形再活化,中下三叠系膏盐层系滑脱变形与集中应变强烈,膏盐层系变形揉皱作用明显[22]。燕山晚期—喜马拉雅期构造快速隆升导致该区构造变形强烈,快速抬升剥蚀作用促使宫1号断层附近压力系数骤然降低,气藏存在散失,超压系统被破坏,早期富集型超压页岩气藏逐步向高压—常压页岩气藏调整。

图7 川西南缘天宫堂构造埋藏-热史模拟Fig.7 Burial-thermal evolution history simulation of Tiangongtang structure,southwestern margin of Sichuan Basin

3.2 保存条件

在多期构造改造下,以游离气为主的页岩气虽不易大范围运移,但仍存在动态调整[21],在浮力等因素的作用下,会向地层上倾方向运移,相邻低部位孔缝中天然气置换式向上微距离运移,在高部位发生汇聚,而两两相邻孔缝的阶梯式运移,实现了大范围的页岩气向天宫堂背斜(正向构造)汇聚。在多期次叠加构造、高演化地区,正向构造是最有利页岩气富集的构造类型[23],具备“顶、底板封堵好,侧向逸散微弱”的保存条件是正向构造页岩气富集成藏的决定要素。天宫堂构造五峰组—龙马溪组顶为石牛栏组的泥灰岩,底为宝塔组含泥瘤状灰岩和灰岩,岩性致密,本身具备良好的顶底板封隔条件,保存条件的好坏主要取决于侧向逸散的控制情况。

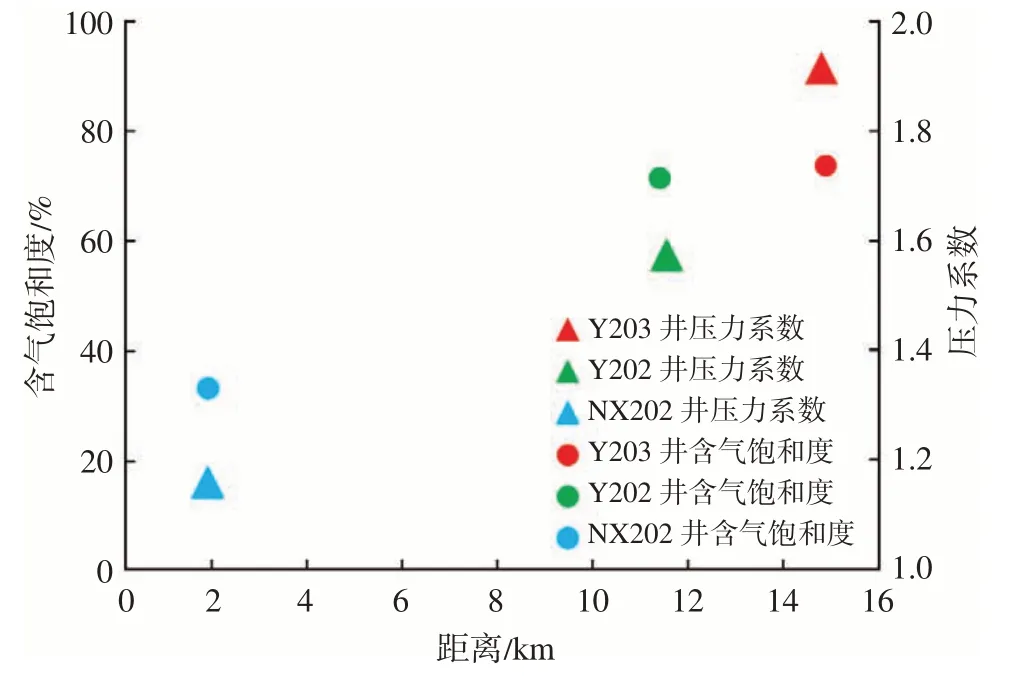

在挤压环境下,构造应力场的最大主应力方向与断裂走向的相互关系影响着断裂的封闭程度。天宫堂构造现今最大主应力方向整体为SEE 80°~100°,与宫1 号断层走向呈近垂直相交,揭示了宫1号断层整体上具有一定封堵性。宫1 号断层发育于寒武系,消失在上三叠统须家河组内部,断距落差100~1 500 m(参见图2),不具明显的走滑性质,未形成通天断裂对气藏造成完全破坏,但五峰组—龙马溪组页岩气藏聚集成藏过程中叠加多期构造活动,宫1号断层形成了气藏局部泄压的通道,例如井底距离该断层1.8 km 的NX202 井压力系数为1.15,含气饱和度为41.2%,测试产微气;距该断层较远的Y202 井和Y203 井为高压气藏,含气饱和度均在70%以上,测试获气。经实钻揭示离宫1 号断层越近,压力系数越低,天然气含气饱和度越低,但其保存条件未完全破坏,仍有微量页岩气富集;反之井底距离宫1 号断层越远,天然气含气饱和度越高(图8),越趋于高压富集,越易获气。

图8 川西南缘天宫堂构造3 口井含气饱和度、压力系数与距断层距离的关系Fig.8 Relationship of distance from fault with gas saturation and pressure coefficient of three wells in Tiangongtang structure,southwestern margin of Sichuan Basin

地层倾角对页岩气逸散也具有一定的影响。页岩气的动态调整是一个必经过程,在浮力等因素的作用下,页岩气必定会向上倾方向运移,而当地层倾角越大时,其向上倾方向的逸散速度会越快[24]。天宫堂构造南西翼页岩地层倾角小于10°,整体较平缓,页岩气逸散较微弱,且实钻已证明南西翼含气性较好。北东翼页岩地层倾角为35°~45°,地层陡,页岩气向上倾方向逸散较快,在高部位汇聚(目前高部位尚无目的层为龙马溪组的井控)。大断层、地层倾角是影响天宫堂构造页岩气富集的两大关键因素。

4 成藏模式及勘探建议

通过对天宫堂构造的页岩气富集主控因素的分析,明确了其页岩气成藏模式。天宫堂构造页岩气富集成藏受地层埋藏-构造演化、背斜形态、断层、地层倾角等多因素联合控制。天宫堂构造共经历了2 个阶段4 期构造改造,五峰组—龙马溪组页岩层在晚白垩世前快速沉降深埋藏,埋深达3 500 m,经历长期持续稳定沉降的大地构造背景后最大埋深达6 000 m,为该套高有机质页岩(烃源岩)生排烃创造了有利的地质条件。同时,长期持续埋藏的大地构造背景和热史条件也为早期形成超压页岩气藏创造了优越的地质时空条件。晚白垩世以后快速隆升导致构造两翼地层平缓程度相差较大,宫1 号断层再度活化变形破坏了超压页岩气藏,气藏局部泄压,最终导致构造不同部位存在页岩气富集差异。

天宫堂构造南西翼整体较平缓,页岩气逸散较慢,目前测试获气的Y202 井和Y203 井均位于该翼,以这2 口井的实测数据为基础,结合研究区特征,预测距离宫1 号断层大于6 km 的区域压力系数大于1.30,含气饱和度大于50%(图9),早期超压富集型气藏被改造后逐步过渡为高压富集型气藏。陡峭的北东翼页岩气向高部位快速逸散,且被宫1号断层切割,造成局部泄压、气体散失,由早期超压富集型气藏转变为常压气藏,鉴于页岩气有向上汇聚的能力,推测其含气性较好,预测含气饱和度在50%左右。天宫堂构造的不同部位存在不同的地质影响因素,是造成其页岩气富集成藏差异的直接原因。

图9 川西南缘天宫堂构造页岩气富集与保存模式(剖面位置见图1a)Fig.9 Enrichment and preservation model of shale gas in Tiangongtang structure,southwestern margin of Sichuan Basin

综上所述,天宫堂构造为“早期深埋藏促富集,后期隆升调富集、保存条件控富集”的背斜构造型成藏模式(图9),其南西翼是下一步勘探的有利“甜点”区,但目前该区域井控数量较少,无法确定其有利区边界及储量情况,还需加大勘探力度,建议在西南部部署评价井,同时对现有区域进行加密评价,为下一步开发建产打下基础;暂不考虑在构造北东翼宫1 号断层附近3 km 范围内进行勘探规划,但断层3 km 范围外的地层相对平缓的区域和目前暂无目的层为龙马溪组井控的高部位区域,可尝试进行风险勘探。

5 结论

(1)川西南缘天宫堂构造富有机质页岩(TOC质量分数>2%)层段主要为五峰组—龙马溪组龙一1亚段,平均厚度为40~80 m,平均Ro为2.44%,普遍达高成熟—过成熟阶段。纵向上,Ⅰ类储层主要发育于横向展布稳定,厚度为0.8~17.0 m,主体区平均厚度达9.0 m,具高TOC含量、含气性好及高脆性矿物的特征,是页岩气的有利“甜点”段。

(2)天宫堂构造是典型的构造型页岩气藏,页岩气富集成藏受地层埋藏-构造演化、背斜形态、断层、地层倾角等多因素联合控制,可概括为“早期深埋藏促富集,后期隆升调富集、保存条件控富集”的背斜构造型成藏模式。

(3)天宫堂构造整体勘探程度较低,南西翼是下一步勘探开发的有利“甜点”区,北东翼断层3 km范围外、地层相对平缓的区域以及构造高部位可尝试进行风险勘探。