新冠肺炎突发公共卫生事件网络舆情传播动力学

李 磊,支 梅,李睿涵

(西安科技大学 安全科学与工程学院,陕西 西安 710054)

0 引 言

中国网民规模为9.40亿,其中,网民使用手机上网的比例高达99.2%,通过手机上网已经成为网民的主要上网方式[1]。在此背景下,网络舆情已成为传统社会舆论最重要的表现形式,对政治生活秩序和社会稳定的影响与日俱增。新冠肺炎事件发生之初,网络上出现了各种类型的虚假信息,网络成为别有用心者制造各种恐怖语言、虚假信息、消极情绪的“自留地”。尤其在新冠肺炎事件席卷全球之际,开展对公共卫生类网络舆情传播的研究显得至关重要。

学者们在突发公共卫生事件网络舆情传播过程、传播规律、模型构建[2]等相关方面的研究正不断完善。国内学者将网络舆情传播过程划分为不同的传播阶段,研究表明事件、网民在传播过程中发挥着重要作用,且不同类型突发事件对应不同的舆情传播模式[3-7]。GASPAR等通过分析德国大肠杆菌食品污染事件的Twitter数据,表明不同类别、不同阶段的危机应对方式会有不同[8]。WONG和KIM等加入公众舆论,研究其与媒体、国家政策三者之间的作用关系,以及对公众行为产生影响及其影响路径[9-10]。安璐等通过构建“魏则西事件”的微博用户转发关系网络,发现突发公共卫生事件中普通群众更易受意见领袖影响[11]。当前对于新冠肺炎事件的研究主要集中在临床医学[12]、公众的情感[13]、情绪[14]及心理分析[15]等方面。也有部分学者,在政府、舆情治理等方面提出了自己的独到见解。例如马海群等采用系统动力学构建二维模型,探究政府数据开放与安全问题的因果关系[16]。

单一地探究事件的传播特征还远远不够,对事故系统体系的动力学特征进行深入探究可弥补目前研究机理存在的不足[17]。为开展跨学科、跨机构、跨国的交叉融合[18],学者应用系统动力学的方法,构建突发性公共危机事件[19]、危化品水污染事件[20]、亚布力事件[21]等不同类型突发事件网络舆情的传播模型。此外ZANETTE将复杂网络理论和SIR模型相结合,构建小世界范围内的舆情传播模型[22]。

综上,众多学者对网络舆情的传播模式进行了大量深入研究,取得了丰硕成果。但针对突发公共卫生事件网络舆情传播研究,在影响因素分析、系统模拟及干预等系统的研究略显不足。因此,本研究通过对网络舆情传播总系统影响因素的分析,从事件、网民、媒体和政府4个方面展开对新冠肺炎网络舆情传播规律的研究,以期为突发公共卫生事件的舆情应对提供理论支撑。

1 基本理论方法

1.1 系统动力学

系统动力学主张“系统的结构决定系统的行为”[23],以分析因果回路中变量关系为基本内容,揭示各变量之间正、负反馈关系及相互作用,适用于解决周期性和长期性的问题。对于结构复杂的网络舆情系统而言,其信息传播是一个往复循环的周期过程,需借助模型和计算机模拟技术加以分析。从定量的角度出发,应用计算机技术对模型进行仿真是最优选择。

目前常用的网络舆情传播模型有SIR传染病模型、线性阈值模型等。其中SIR传染病模型主要针对信息传播行为进行预测和控制,线性阈值模型主要应用于信息传播领域。两者均将网络舆情传播过程以点与线形式呈现,但仅仅反映了传播过程中各传播节点间的内部相互作用关系,忽略了各节点之间在社会地位、影响力等方面的差异性以及环境等外部因素在整个舆论场内的作用。因此,在探究突发公共卫生事件网络舆情系统各变量之间的相互作用关系以及随时间变化特性时,应用系统动力学模型来解决网络舆情系统内部问题较为合理。

1.2 网络舆情传播阶段划分

突发事件网络舆情一般都要经历从发生到发展,再到衰退直至消亡的演变。基于危机生命周期理论,将新冠肺炎突发公共卫生事件下的网络舆情传播过程划分为4个阶段。

1)舆情酝酿期。事件虽处于刚发生的状态,但引起网络舆情的因素已经存在,只是尚未积累足够大的力量引爆舆情。

2)舆情发展期。这一阶段新闻媒体逐渐对事件进行报道,引发部分网民的关注、表达自己的观点,通过转发相关报道,引起更多网民对事件的关注。在网民交流意见的过程中,某些观点被认同并逐渐凸显,而某些观点不被认同逐渐沉浸,凸显主流意见引导舆情的发展方向。

3)舆情爆发期。在意见领袖的作用下,网络舆情已经成型,主导网络意见的主流已经形成,传播范围和影响力不断扩大并达到峰值,舆情脉络逐渐清晰。

4)舆情衰减期。随着政府与媒体对事件真相的揭露、事件的有效解决或网络舆情新热点的出现,媒体的报道率、网民讨论度逐渐降低,舆情热度维持在一个较低水平。但某些网络舆情的消失只是阶段性的隐匿,新的导火索出现后,事件将迅速引起网民的“二次关注”并不断扩大其影响范围,将事件再次推向另一个高潮,如此往复循环。

2 新冠肺炎网络舆情传播模型构建

2.1 影响因素分析

突发事件网络舆情传播系统是一个复杂多变的动态系统[24],其传播过程受多种因素共同作用。构建模型时,将媒体形式进一步细化为传统媒体和网络媒体2种,媒体、微博的沉寂量和增加量对其发布数量的影响也考虑其中。同时,用事件信息的点击量、评论量、转发量3个指标衡量网络舆情传播速度;用事件危害程度、事件舆论共识度、事件敏感性3个指标判断事件影响力的大小;网民参与度、民众满意度、媒体活跃度3个变量随时间的变化直接作用于网络舆情热度。其中,网民微博数量是衡量网民参与度的重要参数,网民关注度又直接作用于网民参与度。政府新闻发布数量是衡量政府对事件关注程度的重要指标,民众对政府的满意程度取决于其舆情与危机处理能力,二者与民众满意度、信息公开度共同作用于政府公信力。

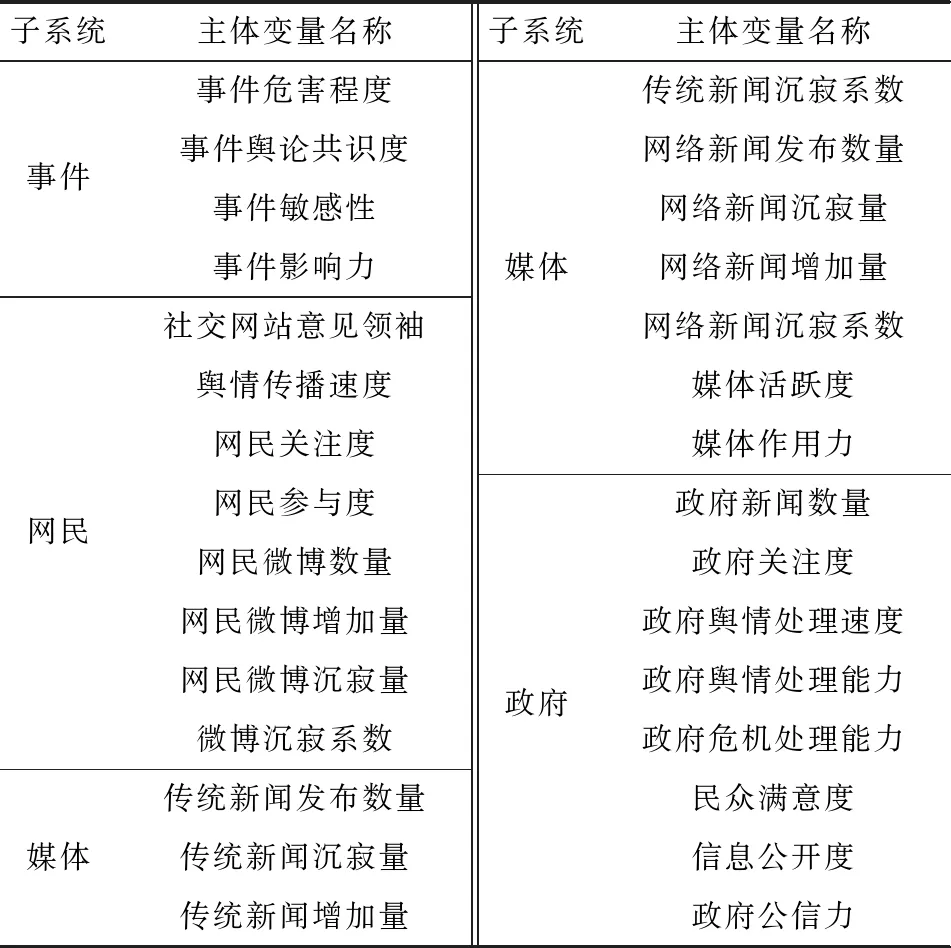

因此,将新冠肺炎突发公共卫生事件背景下的网络舆情传播系统划分为事件、网民、媒体、政府4个子系统。各子系统影响因素,见表1。

表1 子系统影响因素

2.2 模型构建

2.2.1 边界确定与基本假设

根据上述对新冠肺炎突发事件背景下的网络舆情传播系统的分析,提出以下假设。

1)假设突发事件网络舆情发生时,被看作孤立个体;如果某个突发事件受多个事件影响时,将其看作一个事件处理。

2)假设政府不会过分干预网络舆情传播过程,干涉网民的言论自由和媒体的报道,阻碍网络舆情的产生。

3)假设突发事件网络舆情形成过程中,网络是通畅的,不会出现大规模断网、网络瘫痪等现象。

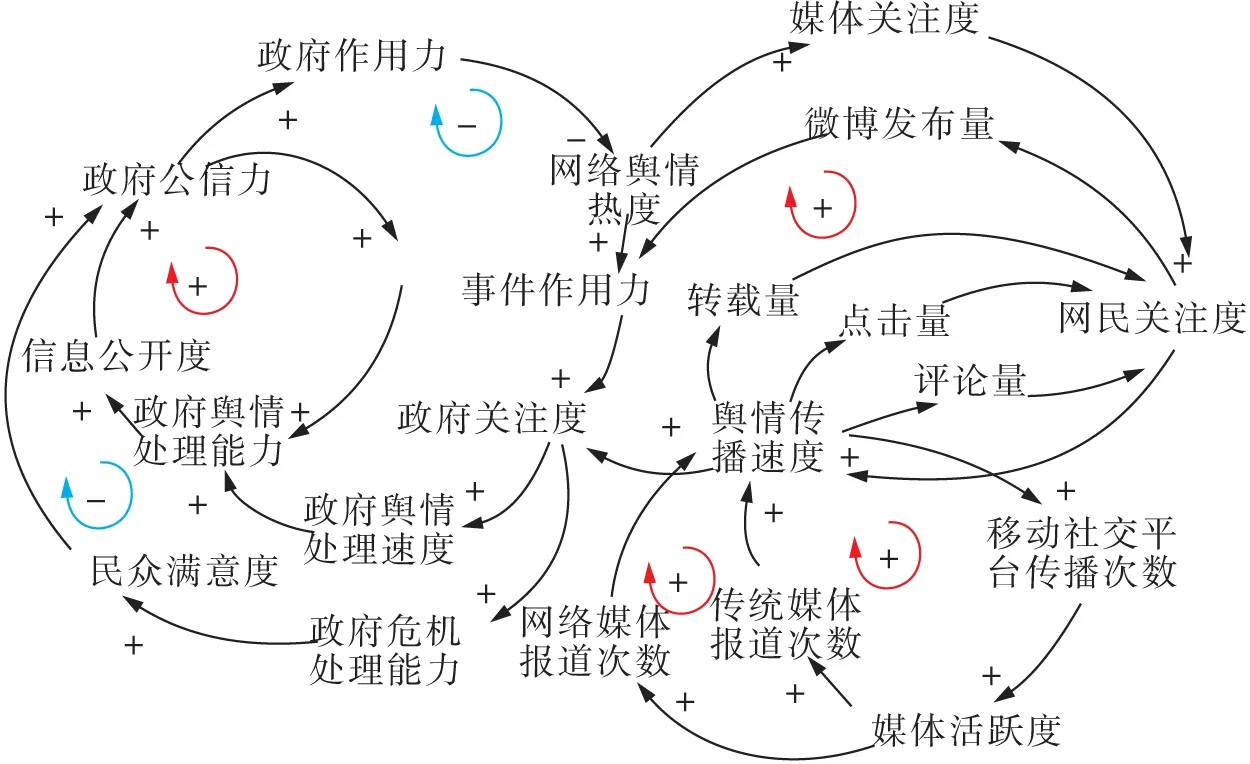

2.2.2 因果回路

通过分析新冠肺炎突发公共卫生事件网络舆情传播系统的影响因素,得出因果回路,如图1所示。

图1 因果回路

从图1可知,共4个正反馈回路,2个负反馈回路。随着事件影响力不断扩大,引起政府、网民、媒体等对事件的关注,需不断扩大投入事件的人力、物力和财力以对事件进行控制。随着舆情的有效控制,网络舆情热度就会逐步下降,政府在公众心中的公信力将不断提升;同时,随着网络舆情传播速度不断加快,引发媒体报道率、网民转评率不断攀升,进一步加速了网络舆情的传播,提升事件作用力,形成不断往复循环的闭合回路。

2.2.3 存量流量

在构建新冠肺炎突发公共卫生事件网络舆情传播动力学模型时,将网民关注度等7个变量定义为存量,用以表征网络舆情的传播状态,其他变量定义为流量。根据因果回路绘制出系统存量流量,如图2所示。

图2 存量流量

2.3 主要关系方程说明

依据新冠肺炎突发公共卫生事件构建网络舆情传播模型以天为单位,FINAL TIME(模拟的最后时间)=15;INITIAL TIME(模拟的初始时间)=0;TIME STEP(模拟的时间步长)=0.5。

1)政府舆情处理能力=0.529*官媒作用力+0.358*政府关注度+0.298。构造思路:通过问卷调查收集官媒作用力、政府关注度,利用SPSS软件分析官媒作用力与政府关注度的比重权值。

2)网络新闻增加量=DELAY1(事件影响力,0.35)*网络新闻数量*0.3。构造思路:网络新闻增加量指一天时间内所有网络媒体新闻发布的增加量,受事件影响力和网络新闻数量直接影响。

3)网络新闻沉寂量=网络新闻沉寂系数*网络新闻数量。构造思路:网络新闻沉寂量为其沉寂系数与新闻数量的乘积,网络新闻沉寂系数取0.28[25]。

4)政府公信力增加量=(民众满意度+政府舆情处理能力+政府危机处理能力)*信息公开度/2。构造思路:政府公信力增加量受民众满意度、舆情处理能力、危机处理能力和信息公开度影响;信息公开度通过调查问卷分析数据得到,取值范围在(0,100)。

3 实证研究

3.1 模型基础性检验

2019年12月31日,湖北省武汉市持续开展流感及相关疾病监测,发现多起病毒性肺炎病例,均诊断为新型冠状病毒感染的肺炎病例。新冠肺炎突发公共卫生事件发生初期,网络上便出现“武汉某医院走廊有尸体无人处理”、“出现超级传播者”等谣言,随着疫情的发展又出现“喝酒可消灭病毒”、“双黄连可预防新冠肺炎”等种类繁多、不同“杀伤性”的网络舆情热点话题。通过对新冠肺炎突发公共卫生事件在2020年1月23日至2020年2月6日相关数据收集,应用Vensim软件抽取“网络舆情热度”影响因素对模型进行基础仿真,得出基础仿真,如图3所示。

从图3可知,当新冠肺炎突发公共卫生事件经网民传播促成网络热点事件时,随着事件影响力和网民关注度的增加发展为网络舆情事件。网络舆情热度根据时间的推移在不断发展,达到峰值停留一段时间后逐步下降。模型在系统仿真模拟的过程中存在变量假设,不可能达到与真实值完全一致,但从图3可以看出,其趋势与真实情况基本一致。因此,所建立的新冠肺炎突发公共卫生事件网络舆情传播动力学模型设计合理,可用于对事件的传播过程进行模拟。

图3 基础仿真

3.2 仿真模拟

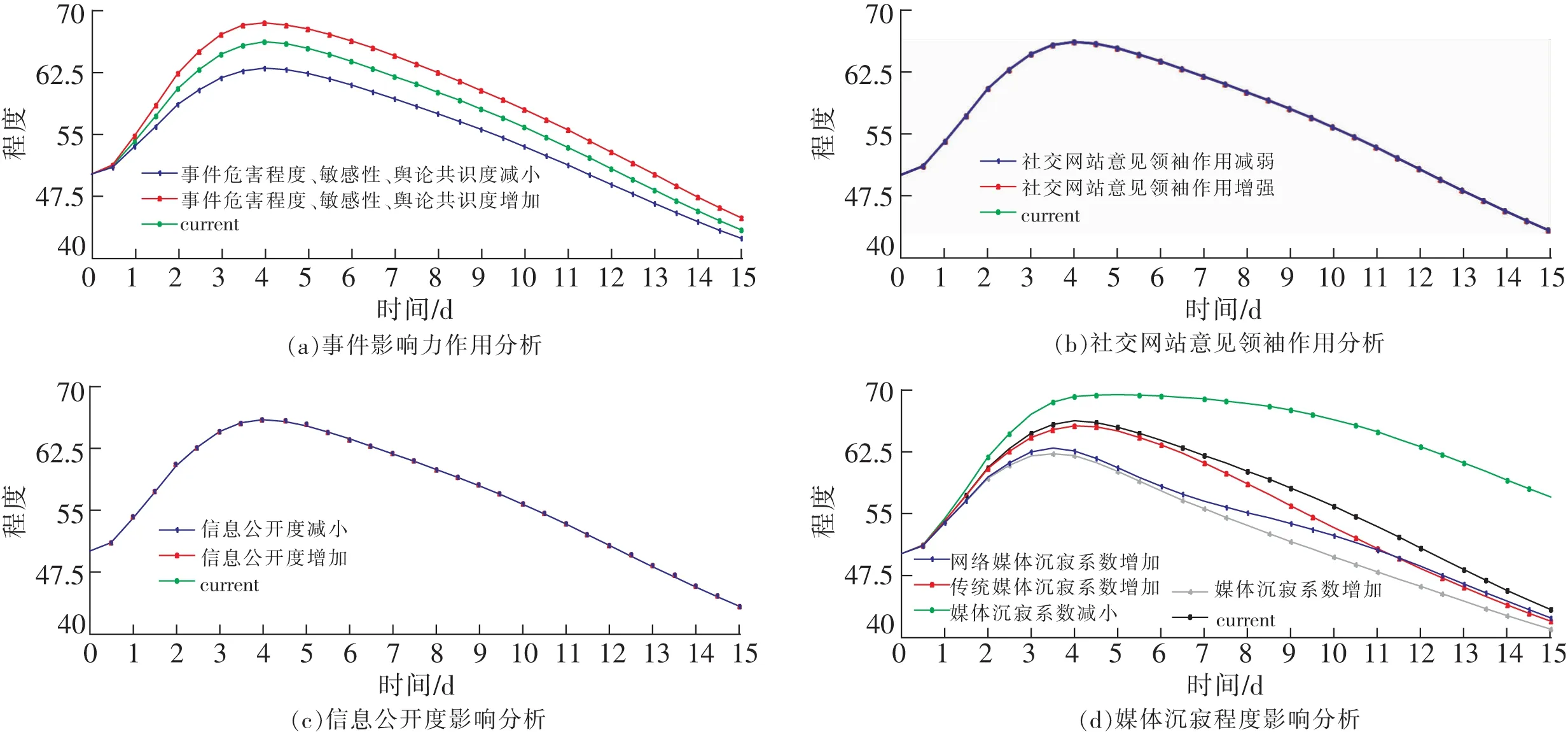

应用Vensim软件对新冠肺炎突发公共卫生事件网络舆情的传播,通过调整事件影响力、社交网站意见领袖作用、信息公开度和媒体沉寂程度4个方面不同参数数值进行仿真模拟,以探究其对网络舆情热度发展趋势的影响,仿真模拟结果,如图4所示。

图4 仿真模拟结果

3.3 结果与分析

3.3.1 事件影响力作用分析

事件影响力是指当事件爆发形成网络舆情之后,该事件以网络媒体和传统媒体的形式传播,网民、媒体和政府等对事件的关注程度以及在传播过程中对现实生活的影响程度,是事件危害程度、事件敏感性、舆论共识度共同作用的结果。其对网络舆情热度的发展趋势作用,如图4(a)所示。其中,初始状态为current,图中对应绿色曲线;对事件危害程度、敏感性、舆论共识度分别减小和增加20%,对应蓝色曲线、红色曲线。

从图4(a)可得,事件危害程度、事件敏感性、事件舆论共识度对网络舆情热度在突发事件酝酿期的影响较小,发展期、爆发期和衰减期的影响较大。因此,事件危害程度、事件敏感性、事件舆论共识度的改变对网络舆情热度在不同时期均有不同程度的影响。

3.3.2 社交网站意见领袖作用分析

意见领袖是指活跃在人际传播网络中,经常为他人提供信息、观点或建议,且在社会上具有一定知名度和影响力的人士,其对网络舆情热度的发展趋势作用,如图4(b)所示。其中,初始状态为current,对应绿色曲线;社交网站意见领袖作用值分别减弱和增强20%,对应蓝色曲线、红色曲线。

从图4(b)可得,由于网络舆情热度受网民参与度的直接影响,网民关注度在一定程度上影响网民参与度,间接作用于网络舆情热度。因此,社交网站意见领袖对其发展影响不显著。

3.3.3 信息公开度影响分析

政府信息公开度是指政府机构为履行职责,通过多种方式将事件信息在符合法律的前提下向公众公开的程度,其对网络舆情热度的发展趋势作用,如图4(c)所示。其中,初始状态为current,图中对应绿色曲线;政府信息公开度值分别减小和增加20%,对应蓝色曲线、红色曲线。

从图4(c)可得,政府信息公开程度对网络舆情热度的影响与社交网站意见领袖作用相似,信息公开度直接影响政府公信力,政府公信力间接影响网民参与度,从而进一步影响网络舆情热度。因此,信息公开度的改变对网络舆情热度的发展趋势影响不显著。

3.3.4 媒体沉寂程度影响分析

媒体沉寂是指媒体受时间限制或政治等因素影响而无法发声的现象,在探究媒体沉浸程度作用基础上,进一步探究网络媒体和传播媒体2类媒体形态对网络舆情热度不同的作用机制,其对网络舆情热度的发展趋势作用,如图4(d)所示。其中,初始状态为current,如黑色曲线所示;网络、传统媒体沉寂系数值同时增加20%,图中分别对应蓝色曲线、红色曲线;媒体沉寂系数分别减少和增加20%,图中对应绿色曲线、灰色曲线。

从图4(d)可得,绿、灰、黑三色曲线反映出媒体沉寂系数的改变对网络舆情热度在不同时期有不同程度的影响,尤其是在事件衰退时期,且媒体沉寂系数越小,网络舆情热度越大;蓝、红、黑三色曲线反映出网络媒体沉寂系数的改变对其发展趋势的影响程度更显著。

3.4 干预措施

政府对事件的干预多数处于被动状态,对此应“主动出击”,将被动转为主动,在事件尚未转化为舆情事件或舆情尚未朝负面方向发展前进行干预。因此,为抑制新冠肺炎突发公共卫生事件网络舆情的进一步扩散,根据仿真模拟分析结果为政府在舆情传播的不同阶段进行差异化干预提出以下几点建议。

1)酝酿期应注重收集舆情信息,降低事件影响力。在事件尚未转化为舆情事件前,政府可通过组建网络信息筛查组、舆情判断组等专业团队预判舆情的发展方向;建立舆情数据库,从中获取相似事件的处理经验;基于微博平台建立官方账号,及时通过此账号发布事件相关信息。因为相比于普通网民发布的信息,公众更愿意相信可信度较高的官方信息。

2)发展期应注重与意见领袖结合,提高政府公信力。政府可使用微博官方账号与社交网站意见领袖结合,官方账号实时发布疫情相关有效信息,意见领袖则对网民进行积极正面的引导与控制,避免事件影响力的进一步扩大。

3)爆发期应与意见领袖、媒体多方面共同作用。政府可持续与意见领袖相结合,共同引导舆论向积极正面的方向发展;政府与媒体结合召开新闻发布会,应用网络媒体集中在网民参与度高、微博数量活跃的时间段发布相关信息;在发布舆情信息前应做好相关影响力评估,确保观点能被大多数网民所接受,以维护媒体作用力及政府公信力。

4)衰减期应避免大量媒体沉寂并总结经验。衰减期是政府最容易放松警惕的时期,此时媒体,尤其是网络媒体应与政府结合加强持续有关疫情信息的报道,避免因外部因素引起网络舆情的二次爆发;做好新冠肺炎舆情处理信息的总结工作,将舆情处理的详细过程上传至舆情数据库,为日后相似事件舆情处理提供参考依据。

4 结 论

1)应用Vensim软件构建网络舆情传播动力学模型是可行的。通过对网络舆情传播系统影响因素分析,将其划分为事件、网民、政府、媒体4个子系统,应用新冠肺炎真实数据对所构建的网络舆情传播动力学模型进行检验,结果表明其趋势与真实情况基本一致。

2)不同影响因素对网络舆情热度在舆情传播各个阶段的影响程度各异。通过增加和减少各子系统内主体变量数值的20%,探究其对网络舆情热度的影响。得出事件影响力、媒体沉寂程度对网络舆情热度在各个阶段均有影响,其中网络媒体沉寂程度比传统媒体沉寂程度对其影响更显著;社交网站意见领袖作用、信息公开度间接影响网络舆情热度,对其影响不明显。

3)依据仿真模拟结果为政府对舆情干预的不同阶段提出差异化的建议。酝酿期注重收集舆情信息,降低事件影响力;发展期与意见领袖相结合,提高政府公信力;爆发期将意见领袖、媒体和自身相结合;衰减期应避免媒体沉寂并总结经验。